- Код статьи

- S086956870009510-2-1

- DOI

- 10.31857/S086956870009510-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 73-90

- Аннотация

В статье представлена возможная реконструкция процесса формирования региональной модели женского убора в Юго-Восточной Прибалтике в первых веках н.э. В основе исследования – обзор самбийско-натангийских комплексов I–II вв. с варварскими элементами, ведущее место среди которых занимают фибулы группы V О. Альмгрена. Большинство материалов, представленных в статье, публикуется впервые. Традиции изготовления североевропейских “варварских” фибул повлияли на возникновение в культурах Балтии собственного фибульного набора, ювелирного стиля и убора в целом. Появившаяся в середине II в. на Калининградском полуострове – контактной зоне с восточногерманскими культурами, модель женского убора является также маркером процессов, связанных с развитием у населения самбийско-натангийской культуры собственных социальных структур.

- Ключевые слова

- Прибалтика, эпоха римских влияний, варварский женский убор, модель убора, хронология, фибулы

- Дата публикации

- 28.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 223

Ведущую роль среди элементов варварского женского убора в определениях личной, групповой и локальной (региональной) идентичности занимают фибулы. В самбийско-натангийской (другое название «культура Доллькайм-Коврово»), как и в других европейских культурах, металлические застежки – основа убора эпохи римских влияний – выявлены в около 83% женских погребений (Хомякова, 2012а. Диаграмма 1). В качестве деталей убора в западнобалтском круге фибулы появляются с началом складывания археологических культур римского времени и действия «Янтарного пути» в I в. н.э. (см. Кулаков, 2015. С. 365–367). Уже с наиболее ранней фазы культуры в самбийско-натангийском уборе присутствовали как фибулы провинциальноримских типов, так и варварские «гребенчатые» (Kopfkammfibeln) (Almgren, 1923. S. 58–66). Ранее гребенчатые фибулы рассматривались или в общем контексте проблематики контактов местного населения с островными территориями Балтийского моря (Nowakowski, 1996. S. 48; Кулаков, 2003. С. 97), или как «импорты»/«показатели инокультурных влияний», имеющие ряд аналогий на территории круга восточногерманских культур (Кулаков, 2014. С. 27–30). Однако они, вероятно, играли бóльшую роль в материальной культуре местных племен, повлияв как на формирование ювелирного стиля, так и на модели женского убора в Балтии, на западной окраине лесного мира Восточной Европы.

Гребенчатые фибулы в модели убора раннеримского времени. На рубеже фаз В1/В21 в Юго-Восточной Прибалтике формируется регионально-хронологическая модель женского убора провинциальноримского облика. Она появляется в самбийско-натангийской культуре под влиянием среднедунайского направления контактов и характеризуется сочетанием нескольких фибул с поясным набором, состоящим из пряжки и нескольких деталей поясов (основа – «самбийская» ременная гарнитура – см. Tempelmann-Mąçzynska, 1989. S. 89; Хомякова, 2019. Рис. 2), двух браслетов, колец, ожерелья из многочисленных стеклянных бус, подвесок, головных уборов. Набор элементов находит параллели в уборе провинциальноримского костюма, характерного для населения дунайских провинций Норика, северной и северо-восточной Паннонии. Основу такого убора в Центральной Европе формировали связанные с провинциальноримской традицией типы фибул (см., например: Pfeiffer-Frohnert, 1998. S. 129. Rys. 5). Облик фибульного набора самбийско-натангийского женского убора фазы В2, как и в ряде соседних культур, определяли «глазчатые» фибулы группы III и сильнопрофилированные фибулы группы IV (Almgren, 1923. S. 11–71; Амброз, 1966. С. 35, 36), связывая остальные его компоненты в единое целое (см. Хомякова, 2012a. С. 46–50. Рис. 1, 2; карта 3).

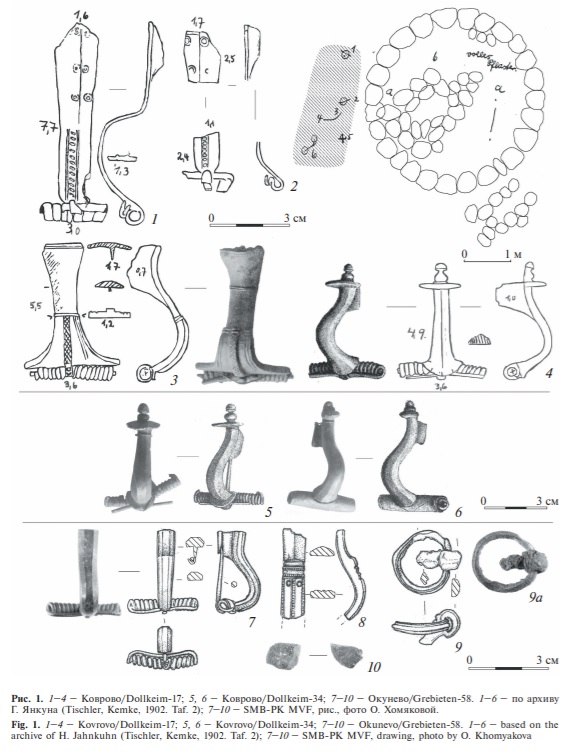

Однако уже с рубежа фаз В1/В2 и начала раннеримского времени (фазы В2а) в погребениях имеются и фибулы группы V по О. Альмгрену (Almgren, 1923. S. 58–66), или фибулы группы 10, подгруппы 4: «северноевропейские» по А.К. Амброзу (1966. С. 39. Табл. 7, 15, 20; 21, 1), или фибулы форм 1–9 по Г. Махаевскому (Machajewski, 1998. Abb. 2) (рис. 1). Наиболее ранние находки в Юго-Восточной Прибалтике – фибулы с гребнем на головке, с изогнутым корпусом, оканчивающимся декоративной кнопкой, близкие к некоторым формам V группы, серии 7 по О. Альмгрену (Almgren, 1923. S. 170–172, Taf. V: 110, 111), или фибулам формы 1 по Г. Махаевскому (Machajewski, 1998. S. 188. Abb. 2, 1–7). Они известны в комплексах рубежа фаз В1/В2 и фазы В2а. Также многочисленны женские погребения с фибулами, близкими форме А.111 по О. Альмгрену (далее А – Almgren, 1923. Taf. V: 111). Отдельные комплексы могут содержать также фибулы форм А.109 и А.114 (здесь и далее см. Приложение). Экземплярам фибул, происходящих из могильников основных скоплений памятников Калининградского п-ова, связанных с местами добычи янтаря, – Коврово/Dollkeim, Путилово/Corjeiten, Окунево/Grebieten, близки застежки с могильников о. Борнхольм (Rasmussen, 2010. S. 123–128. Fig. 27, 28). Фибулы группы V серии 7 были распространены и на вельбаркской территории, где встречаются в комплексах не позднее фазы В2b (Piertzak, 1997. S. 18, 29; Wołągiewicz, 1995. S. 21).

Рис. 1. 1–4 – Коврово/Dollkeim-17; 5, 6 – Коврово/Dollkeim-34; 7–10 – Окунево/Grebieten-58. 1–6 – по архиву Г. Янкуна (Tischler, Kemke, 1902. Taf. 2); 7–10 – SMB-PK MVF, рис., фото О. Хомяковой. Fig. 1. 1–4 – Kovrovo/Dollkeim-17; 5, 6 – Kovrovo/Dollkeim-34; 7–10 – Okunevo/Grebieten-58. 1–6 – based on the archive of H. Jahnkuhn (Tischler, Kemke, 1902. Taf. 2); 7–10 – SMB-PK MVF, drawing, photo by O. Khomyakova

Похожим образом характеризуют самбийско-натангийские женские погребения фибулы группы V серии XI формы А.117 (Almgren, 1923. S. 65, 66. Taf. V: 117). Эти фибулы также изготовлены из бронзы и покрыты орнаментированной серебряной фольгой с тисненым орнаментом. Они найдены вместе с «глазчатыми» фибулами и сильнопрофилированными фибулами форм А.72/74 в комплексах фазы B2a. В вельбаркских материалах фибулы А.117 также принадлежат к фазе В2 (Piertzak, 1997. Taf. C: 287; Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. CXIII).

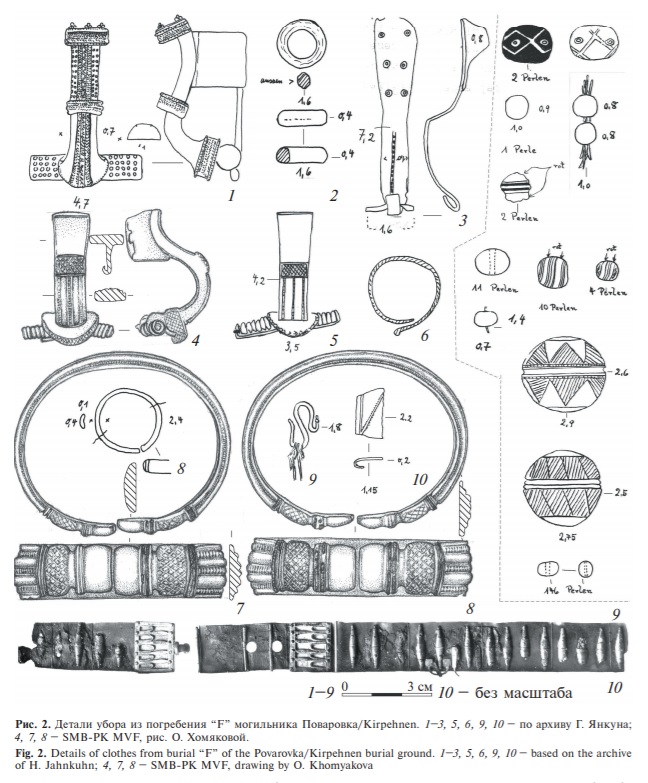

Фибулы группы V из погребений рубежа фаз В2 и В2/С1 близки фибулам группы V, сериям 8, 9 (Almgren, 1923. Taf. VI) или формам 4, 5, 5а по Г. Махаевскому (Machajewski, 1998. S. 189, 192. Abb. 2, 5, 5a). К их числу относятся парные фибулы из Поваровки/Kirpehnen-F (рис. 2, 4, 5), застежки из погр. Хрустальное/Wiekau–XXI («gez. 21») и погр. 52. Форме А.125 (Almgren, 1923. S. 60, 61, Taf. VI: 125) близок ряд фибул с литым изогнутым корпусом с высоким иглоприемником, украшенным орнаментом в виде косого креста, пружиной в футляре и невысоким «гребнем» у основания спинки. Застежки А.124 (без футляра на пружине) также характерны для вельбаркских погребений могильников дельты Вислы, где они датированы фазами В2 и В2/С1 (Wołągiewicz, 1995. S. 16, 17, 22; Piertzak, 1997. S. 46).

Рис. 2. Детали убора из погребения “F” могильника Поваровка/Kirpehnen. 1–3, 5, 6, 9, 10 – по архиву Г. Янкуна; 4, 7, 8 – SMB-PK MVF, рис. О. Хомяковой. Fig. 2. Details of clothes from burial “F” of the Povarovka/Kirpehnen burial ground. 1–3, 5, 6, 9, 10 – based on the archive of H. Jahnkuhn; 4, 7, 8 – SMB-PK MVF, drawing by O. Khomyakova

Наиболее ярко выделяется массив женских погребений с фибулами группы V, серии 8, формы А.130 (Almgren, 1923. Taf. VI: 130), или формы 9а по Г. Махаевскому (Machajewski, 1998. Abb. 2, 42, 43): c изогнутым корпусом, с высоким литым иглоприемником и расширением на окончании, с небольшой выгнутой площадкой у головки, пружиной в футляре (рис. 3, 10, 16; 4, 3). Фибулы А. 130 украшались золотыми или бронзовыми посеребренными накладками из тисненой фольги. В вельбаркских погребениях фибулы формы А.130 датируются фазой В2/С1 (см. Piertzak, 1997. S. 35, 58).

Рис. 3. 1–8 – Окунево/Grebieten S–Pb; 9–15 – Окунево/Grebieten-73; 16–23 – Поваровка/Kirpehnen-С. 1–15, 18, 20–23 – SMB-PK MVF, рис., фото О. Хомяковой; 16, 17, 19 – по архиву Г. Янкуна. Fig. 3. 1–8 – Okunevo/Grebieten S–Pb; 9–15 – Okunevo/Grebieten-73; 16–23 – Povarovka/Kirpehnen-С. 1–15, 18, 20–23 – SMB-PK MVF, drawing, photo by O. Khomyakova; 16, 17, 19 – based on the archive of H. Jahnkuhn

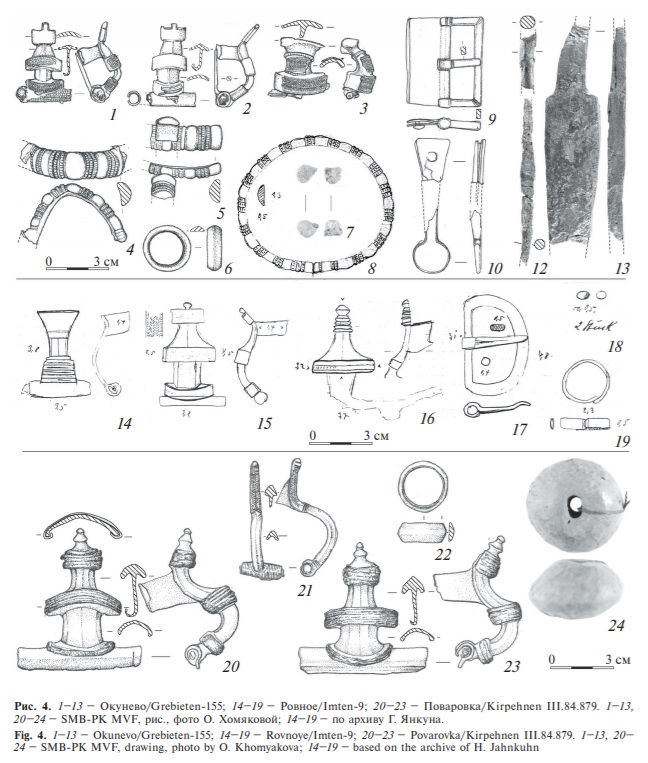

Рис. 4. 1–13 – Окунево/Grebieten-155; 14–19 – Ровное/Imten-9; 20–23 – Поваровка/Kirpehnen III.84.879. 1–13, 20–24 – SMB-PK MVF, рис., фото О. Хомяковой; 14–19 – по архиву Г. Янкуна. Fig. 4. 1–13 – Okunevo/Grebieten-155; 14–19 – Rovnoye/Imten-9; 20–23 – Povarovka/Kirpehnen III.84.879. 1–13, 20– 24 – SMB-PK MVF, drawing, photo by O. Khomyakova; 14–19 – based on the archive of H. Jahnkuhn

Парные фибулы из погр. Большое Исаково/Lauth-2 близки к форме А.128 (Almgren, 1923. Taf. VI: 128), распространенной в Померании и Северной Польше (Machajewski, 1998. S. 192). Сочетание фибул А.130 и А.128 – одно из наиболее характерных признаков вельбарских погребений низовий и правобережья Вислы Эльблонгской возвышенности (зоны А и D по Р. Волонгевичу (подробно см. Щукин, 2005. С. 37, 38) конца фазы В2 и В2/С1 (см. Wołągiewicz, 1995. S. 13, 14, 23; Piertzak, 1997. S. 58).

Похожим образом представлены в самбийско-натангийских женских погребениях застежки группы V, серии 1 формы А.96 (Almgren, 1923. S. 50, 51), или группы 10, подгруппы 4 по А.К. Амброзу (1966. С. 39) (рис. 4: 15) и их прототипы и переходные формы (А.92–93/96) (см. серия 1 – по: Hauptman, 1998. S. 161–164. Abb. 1, 8; Шаров, 2006. С. 192) (рис. 2, 1; 4, 1, 2). Форма А.96 характерна для культур эльбо-геманского круга, островов Балтийского моря, пшеворской археологической культуры (Hauptman, 1998. S. 164. Abb. 8: 141–144; Machajewski, 1998. S. 190–193), также была распространена и в вельбаркской культуре нижнего течения Вислы (Wołagiewicz, 1995. S. 14, 18, 20. Taf. III, 10; XIII, 77; LX, 58;), и на более восточных территориях вплоть до Брестского Побужья (см. Кухаренко, 1980. Табл. XV, 44). Как и в материалах синхронных центральноевропейских культур, на Калининградском п-ове фибулы А.96 относятся к фазе В2/С1. Самые поздние экземпляры, вероятно, могли сохраняться и до фазы С1а.

Итак, гребенчатые фибулы с рубежа фаз В1/В2 и позднее имели единый круг аналогий, включающий, главным образом, ареалы вельбаркской и самбийско-натангийской культур, Южную Швецию и острова Балтийского моря. Все они не только обладали схожей морфологией, но характеризовались также использованием напаек, тиснения, проволочного декора, псевдозерни – техник, характерных для так называемого скандинавского филигранного стиля в целом (Andersson, 1995. S. 158–161, 222). Гребенчатые фибулы, таким образом, могли изготавливаться в пределах указанного локуса, связанного между собой тесными культурными и социальными связями, и поступать ко всему его населению, в том числе на Калининградский п-ов. Такое варварское производство могло локализоваться как на Южном побережье Прибалтики, в вельбаркском ареале низовий Вислы, так и в Южной Швеции, где известен ряд находок, связанных с ювелирными мастерскими (Voβ, 2008. S. 349, 350; Natuniewicz-Sekuła, 2019. Р. 303–305). Помимо фибул в самбийско-натангийский убор вошли и некоторые другие элементы, находящие «северноевропейские» аналогии – детали головных уборов, гривны с расширенными концами (типа «Хавор») (Хомякова, 2012а. С. 209–219. Рис. 90, 91). При этом гребенчатые фибулы группы V в раннеримское время не были основой всего погребального фибульного набора. Они представлены в моделях с тремя-четырьмя фибулами, где пару однотипных представляли «глазчатые» фибулы (рис. 1).

Гребенчатые фибулы и «переходная» модель женского убора середины II в. н.э. Модель «среднедунайского облика» сохраняется до рубежа фаз В2b и В2/С1, но характеризуется уже новыми типами предметов, представляя собой «переходный» вариант от провинциальноримской формы женского убора. Пример – погребения с наиболее поздними «самбийскими» поясами с застежкой-крючком (рис. 2). «Глазчатые» фибулы группы III и сильнопрофилированные группы IV провинциальноримской традиции часто заменяют профилированные фибулы группы II (Almgren, 1923. S. 11–21. Taf. II: 42) и фибулы группы IV с цилиндрическим футляром на пружине форм А.92–93 (Almgren, 1923. S. 46, 47, Taf. IV: 93). Подобно рассмотренным гребенчатым фибулам, они находят наиболее близкие аналогии в вельбаркском ареале, Южной Скандинавии и на островах Балтийского моря, в частности, Готланде, Борнхольме (Olędzki, 1998. S. 80, 81. Abb. 11–13). Таким образом, основной вектор формирования фибульного набора самбийско-натангийской культуры полностью смещается из среднедунайского ареала на североевропейский.

Наличие элементов в скандинавском филигранном стиле и его вельбаркском варианте (так называемом барокко – см. Щукин, 2005. С. 85) делает самбийско-натангийский женский убор очень схожим с убором вельбаркской культуры с территорий дельты Вислы (см. Tempelmann-Mąçzynska, 1988. P. 206–209). Однако считать такой убор полностью вельбаркским (см. Кулаков, 2014. С. 28, 29) было бы неверным. Модель, включающая две-три фибулы, ожерелье из многочисленных стеклянных бус, парные браслеты, характерна для более широкой территории, нежели зоны A и D вельбаркской культуры. Убор с тремя и более фибулами (в противовес провинциальноримскому и кельтскому с парными застежками) считается варварским и характерен также для Северной Европы. Он обычно связывается с многослойностью одежды (см. von Richthofen, 1996. S. 49, 50. Tab. 7).

Далее, именно в данной «переходной» форме убора, появляются предметы, выполненные в технике, имитирующей филигранный стиль (рис. 2, 7, 8; 3, 20; 5, 6, 7). Подражания ему в материалах культур Юго-Восточной Прибалтики известны уже с рубежа фаз В1/В2, но это довольно простые литые имитации сложных техник и применялись для отдельных украшений, например гроздевидных подвесок, перстневидных бусин (Хомякова, 2012a. С. 292–294, см. литературу). Самые первые примеры использования имитации инкрустаций из драгоценных металлов при помощи железных проволочек представлены в погребениях с гребенчатыми фибулами рубежа фаз В2 и В2/С1 (В2b) – в декорировании сильнопрофилированных фибул (Хрустальное/Wiekau-52), браслетов c профилированными окончаниями (Поваровка/Kirpehnen-F) (рис. 2, 7, 8).

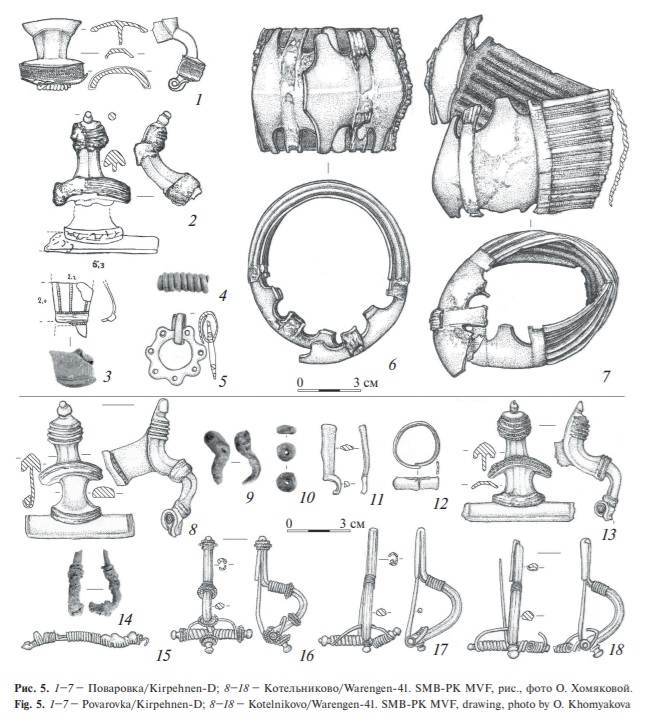

Рис. 5. 1–7 – Поваровка/Kirpehnen-D; 8–18 – Котельниково/Warengen-41. SMB-PK MVF, рис., фото О. Хомяковой. Fig. 5. 1–7 – Povarovka/Kirpehnen-D; 8–18 – Kotelnikovo/Warengen-41. SMB-PK MVF, drawing, photo by O. Khomyakova

Наконец, на рубеже фаз В2 и В2/С1–С1а в набор элементов самбийско-натангийского убора включается большое количество предметов, находящих аналогии в пшеворском ареале, на территориях европейских сармат и в эльбо-германском круге. Среди них – фибулы с коленчатым изгибом спинки формы А.132 (рис. 3). В погребениях они представлены двумя вариантами: с ножкой с дисковидной площадкой на окончании (рис. 3, 9); без площадки (рис. 3, 4, 18). Коленчатые фибулы выделяются в особую группу «переходных» застежек между римскими и эльбо-германскими формами, относящихся к периоду Маркоманнских войн, к фазам В2b и В2/С1 (подробно см. Droberjar, 2012. P. 235–245; 2015. S. 242). Самбийско-натангийские фибулы – вариант формы А.132 (Almgren, 1923. Taf. VI: 132), и большинство из них, вероятно, попали в балтский ареал с центральноевропейских территорий. Экземпляры с дисковидным окончанием известны в широком локусе – на Мазурском Поозерье и вельбаркском ареалах; морфологически близкие формы фибул без площадки на окончании известны на территории пшеворской культуры (Andrzejowski, Cieśliński, 2007. P. 286–288. Abb. 7, 8), в Богемии и Моравии (Droberjar, 2012. Fig. 3, 1–3).

На Калининградском п-ове известны и коленчатые фибулы, происхождение которых может быть непосредственно связано с территорией Словакии и Богемии. Миниатюрная коленчатая фибула с площадкой у основания головки, декорированной рифленой проволочкой из погр. Окунево/Grebieten-73 (рис. 3, 9), близка формам «германских» коленчатых фибул – подражаний римским застежкам, происхождение которых связывается с варварской средой (см. Droberjar, 2012. Р. 239, 240. Fig. 3, 7, 8). С импульсом из ареала пшеворской культуры может быть связано и появление в материалах женского убора железных фибул, близких к форме А.149 (Almgren, 1923. Taf. VI: 149) с изогнутым ленточным корпусом, с небольшой прямоугольной площадкой у его основания, скрывающей пружину. Такие фибулы характерны для пшеворской культуры c конца фазы В2 и В2/С1 (Godłowski, 1977. S. 119). В самбийско-натангийских погребениях они выявлены вместе с фибулами А.42 в комплексах фаз В2b и B2/C1.

Сочетание в погребениях разных форм гребенчатых фибул формирует впечатление о синкретичности фибульного набора фаз В2/С1–C1a. Наиболее многочисленные в женских погребениях фазы В2/С1 фибулы А.130 и А.132 часто встречаются в одних комплексах (рис. 3, 9–15); при этом А.130, А.149 чаще парные, А.125, А.132 – единичные. В погребениях с фибулами А.130 и А.132 найдены детали убора (подвески, ключи), находящие аналогии в центральноевропейских древностях, и римские импорты (Окунево/Grebieten, погр. 49, «Süd-d»). Фибулы А.96 содержатся в погребениях, где все застежки принадлежат к разным типам. Фибулы А.96 находятся вместе с фибулами А.133 и А.98 (рис. 4, 14–19). В комплексах Коврово/Dollkeim-84, Дубравка/Regehnen-102 фибулы А.96 выявлены вместе с фибулами группы V, формы А.98 и группы VI, формы 167. «Вельбаркские» фибулы А.130 находятся в одних и тех же погребениях со «скандинавскими» фибулами А.92–93 (рис. 4, 1–13). В вельбаркском ареале, в свою очередь, присутствуют погребения с фибулами А.130, содержащие элементы убора, характерные для самбийско-натангийского ареала (Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2011. Pl. CLVIII). Как можно видеть, гребенчатые фибулы, происхождение которых могло быть связано с центральным Балтийским регионом и с его южным побережьем, придают убору «смешанный» характер и выглядят как заимствованные элементы, всегда занимающие разную позицию в костюме.

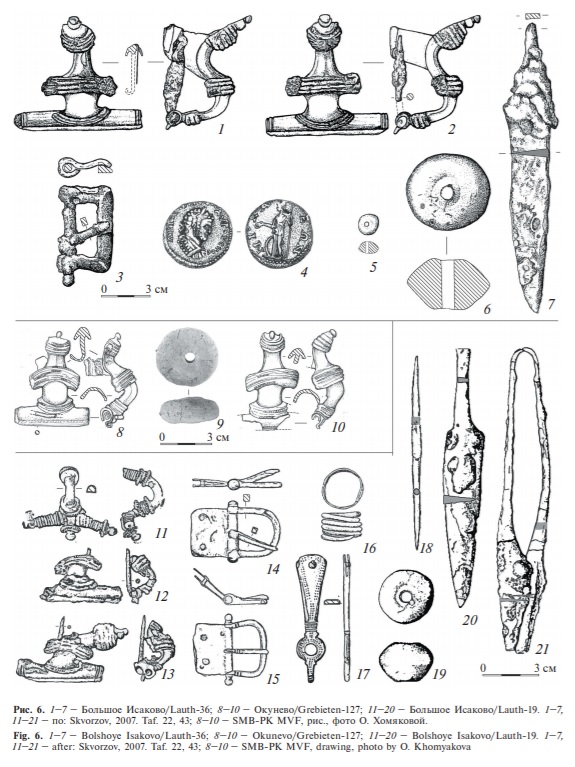

Вероятно, с фазой В2/С1 связано формирование варварской модели убора позднеримского периода, характеризующей широкий регион: южное побережье Балтики и нижнее течение Вислы, острова и юг Швеции, что, вероятно, совпадает с началом усиления здесь центров власти. Такая региональная модель женского убора в уже сформированном виде хорошо выделяется по материалам фаз С1–С2 (Przybyła, 2011. S. 241–247). Эта модель оказала значительное воздействие на восточноевропейский варварский женский убор позднеримского времени (вельбаркско-цецельскую и черняховскую модели) и, в том числе, на убор Юго-Восточной Балтии, социальная структура которой была тесно связана с указанными выше центрами. В погребениях фазы В2/С1 на Калининградском п-ове появляются маркеры более высокого статуса, характерные для восточногерманских культур: детали ларцов, ключи, монеты, янтарные восьмерковидные бусины, ведерковидные подвески и т.д. (рис. 3, 5; 4, 9, 10; 5, 5; 6, 14–17).

Рис. 6. 1–7 – Большое Исаково/Lauth-36; 8–10 – Окунево/Grebieten-127; 11–20 – Большое Исаково/Lauth-19. 1–7, 11–21 – по: Skvorzov, 2007. Taf. 22, 43; 8–10 – SMB-PK MVF, рис., фото О. Хомяковой. Fig. 6. 1–7 – Bolshoye Isakovo/Lauth-36; 8–10 – Okunevo/Grebieten-127; 11–20 – Bolshoye Isakovo/Lauth-19. 1–7, 11–21 – after: Skvorzov, 2007. Taf. 22, 43; 8–10 – SMB-PK MVF, drawing, photo by O. Khomyakova

Фибулы группы V в формировании региональной модели варварского убора. Тем не менее, анализ самбийско-натангийских погребений фазы В2/С1–С1а показывает (Приложение; рис. 3, 1–8), что фибульные наборы в них не только отличаются от вельбаркских, но и имеют в своей основе другие формы. Основой убора, которая характеризует все его варианты – от одной до шести фибул, от «фемининно-нейтральных» погребений до погребений «богатых» женщин, является уже другая форма фибул V группы серии 1 – А.98 (Almgren, 1923. Taf. V: 98), или фибулы серии 3 по Т. Хауптману (Hauptman, 1998. S. 167, Abb. 1, 3, 9–11). Принадлежа к группе варварских гребенчатых фибул, эти изделия, тем не менее, имеют другую технологию и морфологию: литой корпус с массивной спинкой и три перекладины, с внешней стороны украшенные при помощи вбитых поперечно железных проволочек с насечками или железной пластины, имитирующей фольгу из драгоценных металлов (рис. 3, 1, 3; 4, 20, 23; 5, 2, 8, 13; 6, 1, 2, 8, 10, 12, 13). Распространение фибул А.98 (Nowakowski, 1996. S. 50, 51; Кулаков, 2014. С. 26), отсутствие прямых аналогий на восточногерманских территориях свидетельствуют о том, что они, вероятно, представляют собой тип, который появился и получил свое развитие на территории Балтии. Фибулы серии 1 группы V в Восточной Прибалтике распадаются на ряд локальных групп, имеют морфологические отличия от изделий из самбийско-натангийского ареала, отличаясь уплощенными перекладинами и осью-шарниром в футляре (Hauptman, 1998. Abb. 1, 10–13). Наиболее поздние, деградированные образцы данной линии развития с псевдошарниром и узкими перекладинами известны в Северной Латвии и Эстонии, их датировка – центральноевропейские фазы С1b, C2 и позднее (Шаров, 2006. С. 184, 185).

Эволюция элементов женского убора показывает, что, вероятно, именно фибулы А.98 окончательно замещают на фазе В2/С1 «глазчатые» фибулы группы III. В составе убора они часто выполняли роль парных застежек (рис. 4, 20, 23; 5, 8, 13; 6, 1, 2, 8, 9, 12, 13). В одних погребениях вместе с фибулами А.98 с тремя перекладинами, украшенными железными проволочками и накладками из железа, имитирующими фольгу из благородного металла, содержатся выполненные в той же манере массивные браслеты с профилированными окончаниями (рис. 5, 6, 7) и наиболее ранние фибулы А.VI–A.VII с кольцевым зерненым декором (рис. 5, 16; 6, 11), которые могут быть связаны с локальной традицией производства (подробно см. Khomiakova, 2012; 2017. P. 72–78).

Процесс, связанный с появлением локальных типов украшений, параллельно проходил и на территории Мазурского Поозерья, где находят фибулы, близкие к самбийской форме А.98 (Hauptman, 1998. Abb. 8, 11; Nowakowski, 1996. S. 50. Abb. 14, 490; 1998. Karte 6), но с рядом собственных черт. Мазурские фибулы не имели инкрустаций железными проволочками, целиком изготавливались из бронзы, имели сильно заостренную ножку и перекладины, украшенные гравированным орнаментом в виде заштрихованных треугольников (Tischler, Kemke, 1902. Taf. II, 14). В самбийско-натангийском ареале мазурские перекладчатые фибулы представлены единичными импортами (рис. 4, 21), в основном с памятников прегольской группы.

Помимо упомянутого «мазурского» типа перекладчатых фибул с влиянием стиля, характерного для форм А.130 и А.116/117 (см. Bliujienė, Butkus, 2017. S. 97, 98 – литература), связано появление в Юго-Восточной Прибалтике и фибул А.133 (Almgren, 1923. Taf. VI: 133), которые характеризуют: корпус из железа с изогнутой спинкой, высокий литой иглоприемник и прямоугольная площадка, расположенная на переходе от спинки к футляру, украшенная насечками, имитирующими напаянные пластинки. На фазах В2b–B2/С1 фибулы А.133 широко представлены на Мазурском Поозерье, став одним из признаков локальной культурной идентичности (Nowakowski, 1998. S. 198. Abb. 1). Встречаются они и на литовских территориях, где выделяется их особый корпус, имеющий некоторые морфологические отличия от экземпляров из Юго-Восточной Прибалтики (Bliujienė, Butkus, 2017. S. 97–113). В самбийско-натангийском ареале фибулы А.133 представляют импорты, происходя, главным образом, из материалов женских погребений могильников прегольской группы (рис. 4, 14). На Калининградском п-ове они редки. Балтским вариантом считаются фибулы с головкой быка из материалов Мазурского Поозерья, производные коленчатых фибул А.132, в сочетании со стилем, характерным для оформления рогов для питья (Nowakowski, 1998. S. 49, 200. Abb. 13, 304; Кулаков, 2014. С. 30).

Видимо, именно с появлением собственных массовых форм и стиля ювелирных изделий в Прибалтике начинает формироваться региональная модель женского убора. Наиболее вероятно, что изменения в материальной культуре Юго-Восточной Балтии в фазе B2/С1, синхронной эпохе Маркоманских войн на дунайской границе Римской империи (166–180 гг.), – их косвенное отражение. В результате социальных изменений и экспансии населения Центральной Европы в самбийско-натангийский ареал появляется ряд предметов, типичных для пшеворской культуры, в частности – в фибульных наборах (рис. 3). Далее, вследствие угасания «Великого янтарного пути» в Юго-Восточную Прибалтику через Моравию и Польшу, для населения прибрежной зоны Балтии вместо разрушенных торговых и культурных связей ведущее значение приобретают контакты с населением вельбаркской культуры низовьев Вислы, Северной Европы и наиболее крупных островов Балтийского моря. Под их влиянием у местных племен и формируется набор элементов убора, их общая стилистика и появляются свои собственные формы изделий. В отличие от Калининградского п-ова, на развитие социальных структур, усиление роли в межкультурном обмене племен Мазурского Поозерья и Северной Польши (так называемых богачевской и судавской культур) более значительным было влияние с территории Центральной Европы.

Именно с середины II в. н.э. при изготовлении локальных форм украшений там начинается широкое использование техники opus interrasile (подробней см. Хомякова, 2015. С. 197–199. Рис. 17–19; там же литература) и выемчатых эмалей (Битнер-Врублевска, 2019. С. 171–190; Хомякова, 2019. С. 242–245. Рис. 8), которые со второй половины II–III в. получают собственные линии развития в других культурах Балтии и на более восточных территориях.

Наиболее поздние «переходные» формы самбийско-натангийского убора, сформированные на основе модели фазы В2, с фибулами А.98 содержат арбалетовидные фибулы групп VII (А.211) и VI (форм А.161–162, в том числе с тремя кнопками и кольцевой гарнитурой) (Приложение; рис. 4, 1–13; 5, 8–18). Гребенчатые фибулы А.98 рубежа фаз В2 и B2/С1 встречаются также в модели уже следующей, «постмаркоманнской» фазы (В2/С1–С1а и С1а), состоящей из двух фибул, поясного набора с пряжкой и наконечником ремня центральноевропейских типов, редко – единичных деталей пояса; ожерелья из немногочисленных стеклянных и единичных янтарных бусин и нескольких металлических подвесок; единичных браслета и кольца (рис. 6). Вероятно, к концу фазы В2/С1-С1а изменившийся тип убора мог по-прежнему формироваться из украшений предыдущего поколения, которое еще не успело смениться за такой короткий период (рис. 5, 8–18; 6, 11–21).

Данной модели наиболее близок набор элементов убора с территории Мазурского Поозерья и Северной Польши, фазы В2/С1 (см. Tempelmann-Mąçzynska, 1988. S. 173, 174), имевший в своей основе балтские формы фибул группы V (Битнер-Врублевска, 2019. Рис. 2–6). Женские погребения здесь отличают одна-две фибулы, единичные браслеты, ожерелья из немногочисленных стеклянных и янтарных бус и подвесок (Хомякова, 2020. С. 93, 94. Рис. 1, 4). Более редки гривны, детали поясов – наконечники ремней, пряжки и булавки. Однако ведущую роль уже играют локальные формы предметов – главный акцент, в отличие от самбийско-натангийской культуры, приходится на богатые нагрудные украшения и большое количество металлических подвесок в составе ожерелий.

В заключение отметим, что значительное влияние на появление в Юго-Восточной Прибалтике собственного фибульного набора, ювелирного стиля и стилистики убора оказали традиции, связанные с изготовлением «северноевропейских» форм застежек. Модель убора «среднедунайского облика», полностью воспринятая самбийско-натангийским населением на рубеже фаз В1/В2, достаточно быстро (в течение жизни одного-двух поколений) размывается под влияниями с территорий соседних культур. Если в конце I – начале II в. убор лишь дополнялся отдельными украшениями, происхождение которых не было связано с провинциальноримской традицией, то уже к середине II в. его полностью формирует набор элементов варварской традиции. В основе самбийско-натангийского убора позднеримского периода и эпохи переселения народов находится региональная модель убора, сформировавшаяся в центральном Балтийском регионе и в вельбаркской зоне с усилением здесь социальных центров и развитием ювелирного мастерства. Тем не менее, прекращение прямых контактов со среднедунайскими центрами и экспансия центральноевропейских племен в эпоху Маркоманских войн в середине–второй половине II в. оказали значительное воздействие на Юго-Восточную Балтию. Параллельно здесь проходило развитие (хоть и неравнозначных восточногерманским и североевропейским) социальных структур, ювелирной традиции и усиление межкультурного обмена. Поэтому уже в рамках горизонта погребений фазы В2/С1 фиксируется собственный вариант модели убора с локальным фибульным набором и украшениями, который и является одним из маркеров этих процессов.

Сформировавшийся в Юго-Восточной Прибалтике женский убор, вероятно, повлиял на убор остальной Балтии и более восточных территорий западной части лесной зоны Восточной Европы, где долгое время существовала модель с акцентом на большом количестве элементов нагрудных украшений, выделяемая на материалах богачевской и судавской культур. Категории убора, имевшие прототипы в центрально- и североевропейских древностях, первоначально появившиеся на Калининградском п-ове и в Мазурском Поозерье в виде разных имитаций, продолжали бытовать в Восточной Европе в отдельных случаях до VIII–IX вв. Тем не менее, в связи с особым положением самбийско-натангийской культуры женский убор (по материалам могильников Калининградского п-ова), ориентированный в позднеримское время и эпоху переселения народов в большей степени на социальные центры Южной Швеции, островов Балтийского моря и вельбаркской культуры нижнего течения Вислы, выделяется среди остальных культур Балтии близостью к восточногерманской модели.

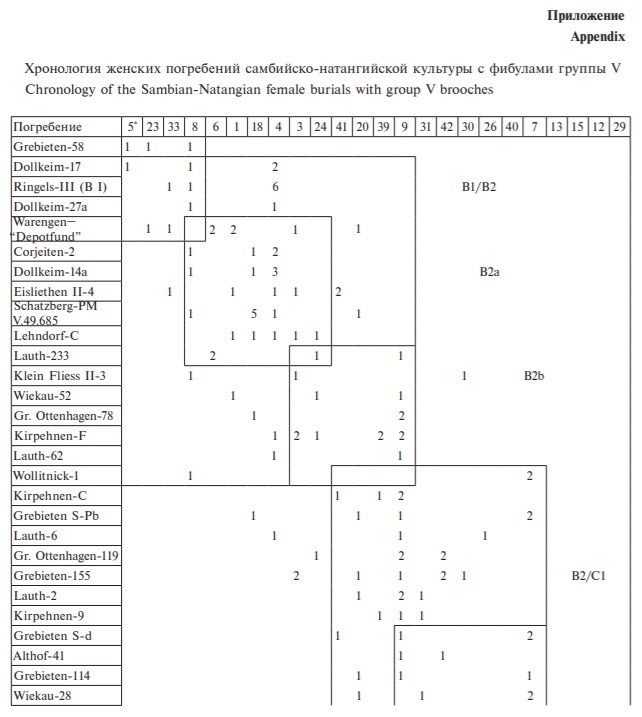

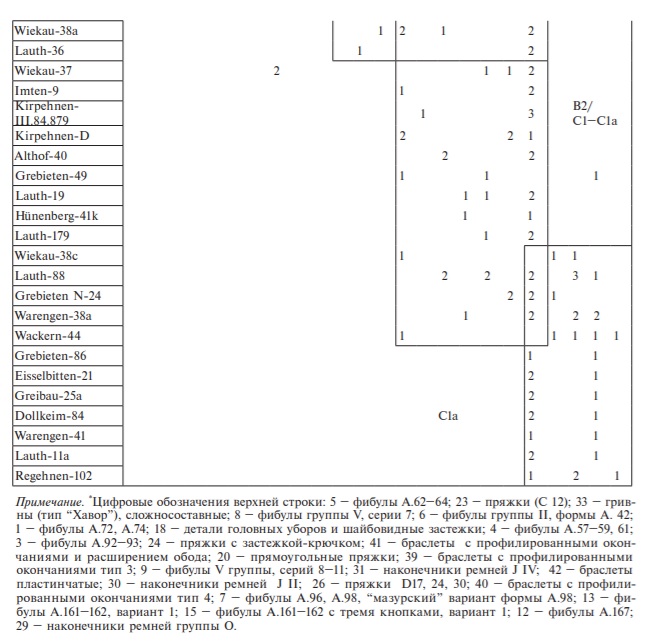

Приложение

Appendix

Хронология женских погребений самбийско-натангийской культуры с фибулами группы V Chronology of the Sambian-Natangian female burials with group V brooches

Библиография

- 1. Амброз А.К. Фибулы юга европейской части СССР. M.: Наука, 1966 (САИ; вып. Д1-30). 142 с.

- 2. Архив Герберта Янкуна: Научный архив Герберта Янкуна (H. Jahnkuhn, Archive – Scientific archives of Herbert Jahnkuhn) // Archaologisches Landesmuseum Schlo? Gottorf in Schleswig.

- 3. Битнер-Врублевска А. Хронология восточноевропейских изделий с выемчатыми эмалями в Прибалтике и на территории вельбаркской и пшеворской культур // Краткие сообщения Института археологии. 2019. Вып. 254. С. 171–190.

- 4. Кулаков В.И. Первые фибулы эстиев // Barbaricum. 2015. T. 11. P. 365–375.

- 5. Кулаков В.И. Хронология подвязных фибул Пруссии фаз В1–С1 // Archaeologia Lithuana. 2003. Vol. 4. P. 96–111.

- 6. Кулаков В.И. Провинциально-римские и германские фибулы I–IV вв. в материальной культуре населения Янтарного берега. Калининград: Калининград. ин-т туризма, 2014. 132 с.

- 7. Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин. М.: Наука, 1980. 130 с.

- 8. Хомякова О.А. Женский убор самбийско-натангийской культуры периода Римского влияния I–IV вв. н.э. (Анализ компонентов и хронология): дис. … канд. ист. наук [Рукопись] // Архив Института археологии РАН. Р-2. № 2809–2810.

- 9. Хомякова О.А. Хронология компонентов женского убора самбийско-натангийской культуры // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 3 / Ред. А.М. Воронцов, И.О. Гавритухин. М.: ИА РАН, 2012. С. 255–280.

- 10. Хомякова О.А. Стиль ажурной орнаментики Юго-Восточной Прибалтики римского времени // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 4 / Ред. А.М. Воронцов, И.О. Гавритухин. М.: ИА РАН, 2015. С. 190–231.

- 11. Хомякова О.А. Украшения круга эмалей из коллекции музея «Пруссия» // Краткие сообщения Института археологии. 2019. Вып. 254. С. 227–252.

- 12. Хомякова О.А. Женские погребения Юго-Восточной Прибалтики I–VIII вв. // Российская археология. 2020. № 1. С. 89–105.

- 13. Шаров О.В. О находке перекладчатой фибулы в Старой Ладоге // Славяне и финно-угры. Контактные зоны и взаимодействие культур / Ред. А.Н. Кирпичников, Е.Н. Носов, А.И. Сакса. СПб.: Нестор-История, 2006. С. 176–211.

- 14. Щукин М.Б. Готский путь. Готы, Рим и черняховская культура. СПб.: Санкт-Петербург. гос. ун-т, 2005. 576 с.

- 15. Almgren O. Studien u?ber die nordeuropaische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berucksichtigung der provinzialromischen und sudrussischen Formen. Leipzig: C. Kabitzsch, 1923. 254 S.

- 16. Andersson K. Romartida guldsmide i Norden. Ovriga smycken, teknisk analys och verkstadsgrupper (Roman period gold jewellery in the Nordic countries. Other objects, technical analysis and workshop groups). Uppsala: Uppsala University, 1995 (Aun; 21). 243 S.

- 17. Andrzejowski J., Cieslinski A. Germanie i Baltowie u schylku starozytnosci. Przyjazne zwiazki czy wrogie sasiedztwo? // Kultura bogaczewska w 20 lat pozniej. Materialy z konferencji, Warszawa, 26–27 marca 2003 / Ed. A. Bitner-Wroblewska. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 2007 (Seminarium Baltyjskie; I). S. 279–319.

- 18. Bliujiene A., Butkus D. Heralds of the Late Roman Period or Some Remarks About the Balt Fibulae Type Almgren 133 // Orbis Barbarorum. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 (Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina; VI). S. 97–113.

- 19. Droberjar E. Nova varianta spony typu Almgren 132 z Jevicka. K prechodnym formam Almgrenovy V. skupiny ve stupni B2/C1 // Archeologia na Prahu historie: k zivotnemu jubileu Karola Pietu / Eds G. Brezinova, V. Varsik. NIitra: Archeologicky ustav Slovenskej akademi, 2012 (Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes Instituti archaeologici Nitriensis Academiae scientiarum Slovacae; vol. 14). P. 235–246.

- 20. Droberjar E. Markomannen und superiores barbari in Trebusice und Jevicko zur Zeit der Markomannenkriege. Zur Problematik der Ubergangsstufe B2/C1 in Bohmen und Mahren // Prehled vyzkumu. 2015. Vol. 56, 2. P. 103–125.

- 21. Godlowski K. Materialy do poznania kultury przeworskiej na Gornym Slasku (czesc II) // Materialy Starozytne i Wczesnosredniowieczne. 1977. Vol. 4. P. 7–237.

- 22. Hauptman T. Studien zu den Dreisprossenfibeln // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25–28 Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wunsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur- und Fruhgeschichte, 1998 (Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg; vol. 5). S. 159–173.

- 23. Khomiakova O. Sambian-Natangian Culture Ring Decoration style as an Example of Communication between Local Elites In Baltic Region in Late Roman Period // Archaeologia Baltica. 2012. Vol. 18 (II). P. 147–166.

- 24. Khomiakova O. The origins of cuff bracelets in West Balt cultures (according to data from Sambian-Natangian culture cemeteries) // Lietuvos Archaeologia. 2017. T. 43. P. 63–85.

- 25. Machajewski H. Die Fibeln der Gruppe V, Serie 8, im ostlichen Teil Mitteleuropas // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25–28 Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wunsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur- und Fruhgeschichte, 1998 (Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg; vol. 5). S. 187–196.

- 26. Natuniewicz-Sekula M. The Craft of the Goldsmith in the Society of the Wielbark Culture from the Roman Period – case study of the cemetery at Weklice // Interacting Barbarians Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD / Eds A. Cieslinski, B. Kontny. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2019. P. 297–309.

- 27. Natuniewicz-Sekula M., Okulicz-Kozaryn J. Weklice. A cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984–2004). Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2011 (Monumenta Archaelogica Barbarica; XVII). 431 p.

- 28. Nowakowski W. Das Samland in der Romischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Romischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg: Philipps-Universitat, 1996 (Veroffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; Sonderband 10). 169 p.

- 29. Nowakowski W. Die Nebenformen Almgren 133 und 137 aus heutiger Sicht // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25–28 Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wunsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur- und Fruhgeschichte, 1998 (Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg; vol. 5). S. 197–201.

- 30. Oledzki M. Rollenkappenfibeln der ostlichen Hauptserie Almgren 37–41 und die Varianten Fig. 42–43 // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25–28 Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wunsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur- und Fruhgeschichte, 1998 (Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg; vol. 5). S. 67–84.

- 31. Pfeiffer-Frohnert U. Mit Augen am Fu? und mit Wulst statt Scheibe, Verbreitung und Zeitstellung der preu?ischen Nebenserie A 57-61 und ihrer Varianten // 100 Jahre Fibelformen nach Oskar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25–28 Mai 1997, Kleinmachnow, Land Brandenburg. Wunsdorf: Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur- und Fruhgeschichte, 1998 (Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg; vol. 5). S. 125–134.

- 32. Piertzak M. Pruszcz Gdanski. Fundstelle 10. Ein Graberfeld der Oksywie- und wielbark kultur in Ostpommern. Krakow: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1997 (?Monumenta Archaeologica Barbarica?; t. IV). 268 p.?????????????????????????????????

- 33. Przybyla M. Migration of individuals in the Roman Period. Testimonies of fine female dress in Scandinavia // Acta Archaeologica. 2011. Vol. 82, № 1. P. 227–251.

- 34. Rasmussen B. Slusegardgravpladsen. V. Fundoversigt og genstandstyper. Hojbjerg: Jysk Arkaeologisk Selskab, 2010 (Jysk Ark?ologisk Selskabs Skrifter; XIV, 5). 443 S.

- 35. Richthofen J. von. Kleidungsgeschichtliche Studien an Fibeln der Alteren Romischen Kaiserzeit. Funktionale und chronologische Aspekte. Hamburg, 1996.

- 36. Skvorzov K. Das Graberfeld der romischen Kaiserzeit von Bol’soe Isakovo (ehemals Lauth, Kreis Konigsberg). Katalog der Funde aus den Grabungen 1998 und 1999 // Offa. 2007. Bd. 61/62 (2004/2005). S. 111–219.

- 37. Tempelmann-Maczynska M. Stroj kobiecy kultury wielbarskiej i jego powiazania z sasiednimi obszarami // Kultura wielbarska w mlodszym okresie rzymskim. T. II / Eds J. Gurba, A. Kokowski. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, 1988. P. 206–218.

- 38. Tempelmann-Maczynska М. Das Frauentrachtzubehor des mittel- und osteuropaischen Barbaricums in der romischen Kaiserzeit. Krakow: Jagiellonen-Universitat, 1989. 177 p.

- 39. Tischler O. Kemke H. Ostpreussische Altertu?mer aus der Zeit der grossen Gra?berfelder nach Christi Geburt. Konigsberg: W. Koch, 1902. 46 S.

- 40. Vo? H.-U. Fremd- nutzlich- machbar. Romische Einflusse im germanischen Feinschmiedehandwerk // Zwischen Spatantike und Fruhmittelalter. Archaologie des 4. bis 7.Jahrhunderts im Westen / Hrsg. S. Brather. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. S. 343–366.

- 41. Wolagiewicz R. Lubowidz: ein birituelles Graberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. bis zum Anfang des 3. Jhs. n. Chr. Krakow: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1995 (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. I). 124 p.