- Код статьи

- S086960630004798-6-1

- DOI

- 10.31857/S086960630004798-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 80-95

- Аннотация

Статья посвящена результатам изотопного исследования скелетных материалов из погребений Восточного некрополя Фанагории эллинистического, римского и позднеантичного периодов, позволяющим охарактеризовать особенности питания населения крупного античного города. Общей чертой фанагорийцев является активное использование в пищу мясомолочных продуктов и, вероятно, рыбы. Выявлена тенденция к сокращению употребления белковой пищи от эллинистического к римскому и позднеантичному периодам. Индивиды из могильных ям и склепов имели при жизни большее разнообразие в пищевых предпочтениях в сравнении с людьми, погребенными в могилах с подбоем и в каменных ящиках. Гендерные различия в питании проявляются только в римский период. Согласно полученным данным, можно заключить, что Восточный некрополь был местом захоронения людей, обладавших высоким социальным статусом.

- Ключевые слова

- изотопный анализ, традиции питания, Азиатский Боспор, Фанагория, некрополь

- Дата публикации

- 25.06.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 797

Особенности питания являются проявлением традиций, устойчивость которых зачастую более выражена, чем традиций ношения одежды, использования оружия и пр. (Арутюнов, 2011). Возможность получения сведений о составе рационов питания в социумах, объединяющих разные по происхождению группы людей, – возможность “увидеть” разнообразие этих устойчивых традиций. Античная Фанагория, возникшая во второй половине VI в. до н.э. на побережье одного из островов архипелага, очень скоро стала большим городом, центром Азиатского Боспора (Ростовцев, 1918; Блаватский, 1961; Кобылина 1963; Кузнецов, 2013). Для изучения населения античных городов Северного Причерноморья вопрос о характере взаимодействия античного населения с местным – один из ключевых.

Новые методы, получившие распространение с конца XX в., позволяют реконструировать особенности ресурсной пищевой базы. Они основаны на фундаментальных экологических закономерностях, в частности на закономерностях фракционирования изотопного состава ряда элементов на разных уровнях местных трофических сетей (“трофической сетью” называют пищевые отношения групп организмов в сообществе, где все живые существа являются объектами питания других).

Цель настоящего исследования – получение данных о разнообразии изотопных соотношений углерода и азота в скелетных тканях погребенных на некрополе Фанагории для реконструкции усредненных пищевых моделей (пищевая модель (модель питания) – вариант соотношения трех основных групп органических веществ (белки, жиры и углеводы) в рационе человека) и более детального описания особенностей питания жителей этого крупного города.

Материалы и методы.

Для достижения поставленной цели было отобрано 82 образца костной ткани1 индивидов, происходящих из погребений Восточного некрополя Фанагории эллинистического, римского и позднеантичного периодов. Отбор образцов осуществлялся в 2016–2017 гг. в процессе изучения антропологической коллекции из раскопок некропол я 20 05–2016 гг., хран ящейся в научно-культурном центре “Фанагория” и Институте археологии РАН.

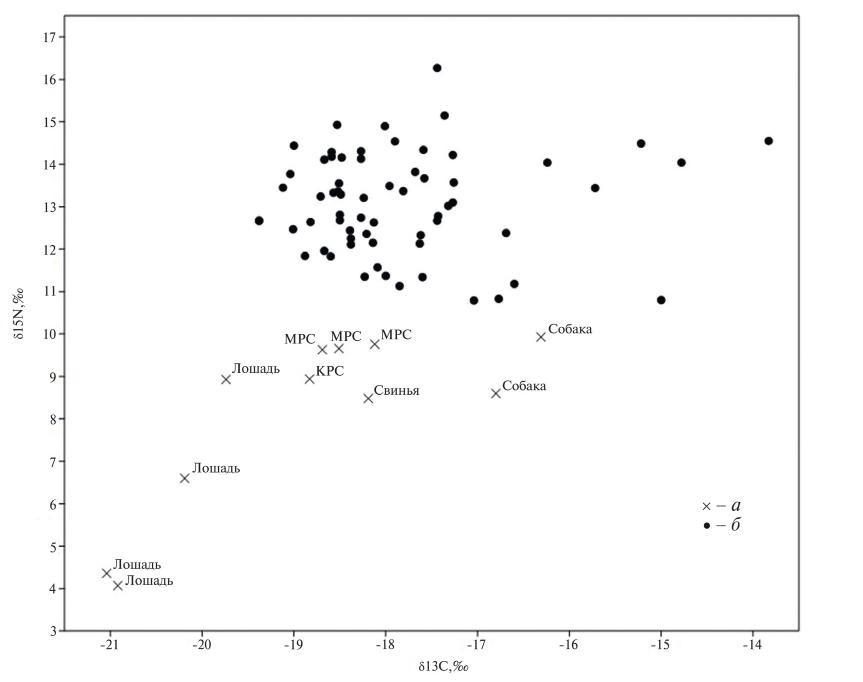

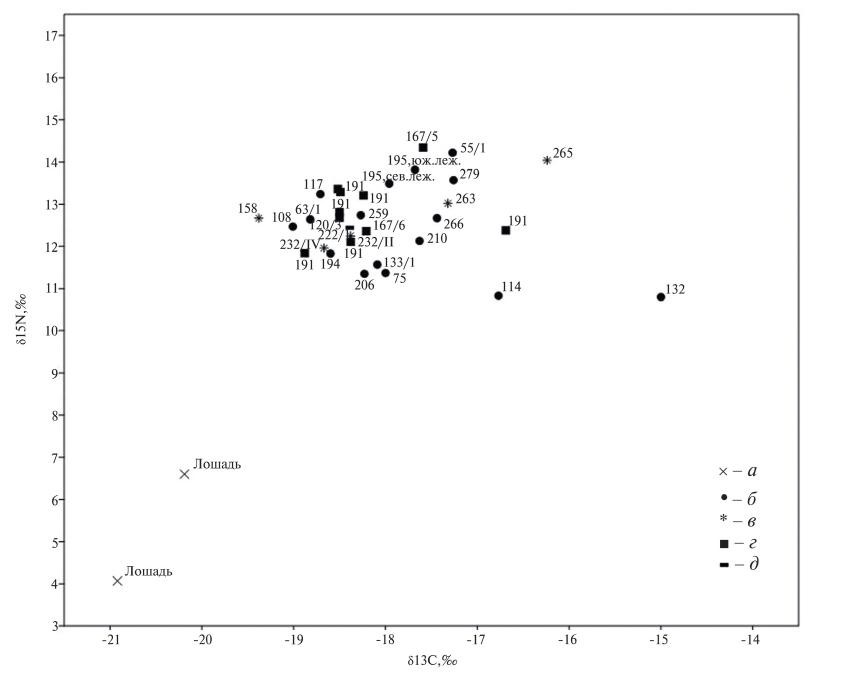

Рис. 1. Значения δ13C и 15N совокупной выборки. Условные обозначения: а – животные, б – люди. Fig. 1. δ13C and 15N values of the total sample of animals (а) and people (б)

Определение соотношения стабильных изотопов проводилось в коллагене (органическая составляющая) костной ткани. В связи с этим до проведения количественного анализа была осуществлена процедура отделения коллагена от минеральной части кости и загрязнений. На первом этапе пробоподготовки образец весом от 0.12 до 3.37 гр тщательно промывался в дистиллированной воде, после высушивался и взвешивался. Далее он погружался в 1 М раствор соляной кислоты (HCl) при температуре +3–6 °С на 24 ч, где происходила полная деминерализация костной ткани. Затем образец повторно промывался дистиллированной водой до получения нейтральных значений pH с использованием pH метра pHep by HANNA. Промытый образец помещался в 0.1 М раствор HCl, в котором он растворялся при температуре +65 °С в течение 24 ч. На следующем этапе пробоподготовки полученный раствор центрифугировался для отделения загрязняющих компонентов из органической (растворенной) части. Очищенный коллаген высушивался в термостате при температуре +40 °С и помещался в пластмассовый эппендорф. Далее коллаген упаковывался в оловянную капсулу и помещался в пронумерованную ячейку специального штатива.

Количественное определение изотопных сигналов проводилось в Центре коллективного пользования “Масс-спектрометрические исследования” ЦКП (изотопного анализа) Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Анализ изотопов выполнен на масс-спектрометре Thermo-Finnigan Detlta V Plus IRMS c элементным анализатором (Thermo Flash 1112).

Опыт подобного исследования является первым, было важно понять, каковы перспективы использования материала, пролежавшего долгое время в агрессивной среде и подвергавшегося агрессивному воздействию в процессе раскопок. Как правило, расчищенные кости не изымали из погребений несколько дней, иногда недель. За это время происходили видимые разрушения костной ткани. Поэтому вопрос о возможности проведения актуальных изотопных исследований на материалах Восточного некрополя стоял довольно остро. Отчасти наши опасения оказались верны. Из исследования было исключено 19 образцов костной ткани. В 14 из них коллаген выделить не удалось, еще 5 образцов продемонстрировали высокую степень загрязнения, что было зафиксировано в процессе количественного измерения. Таким образом, удалось составить серию из 63 образцов.

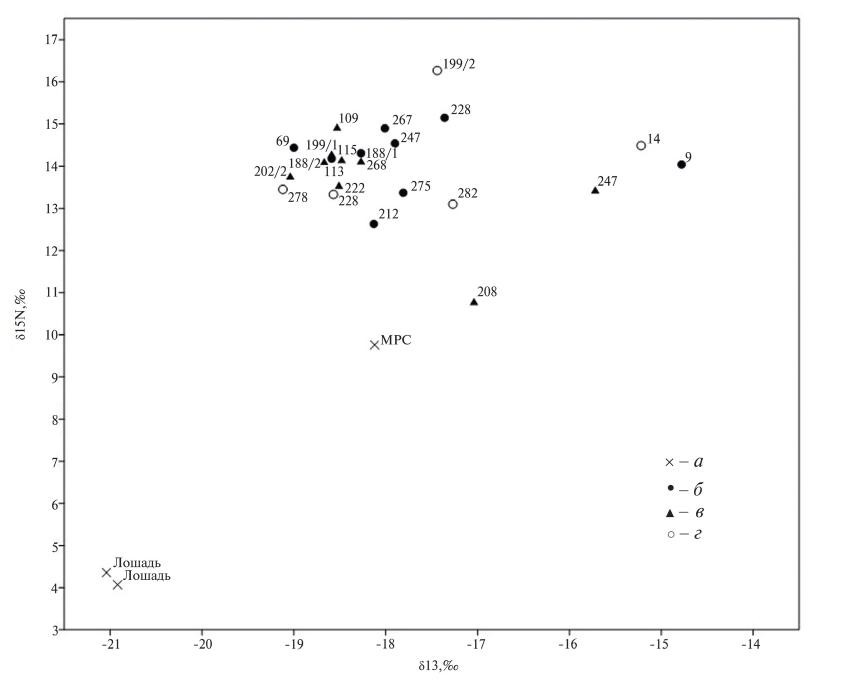

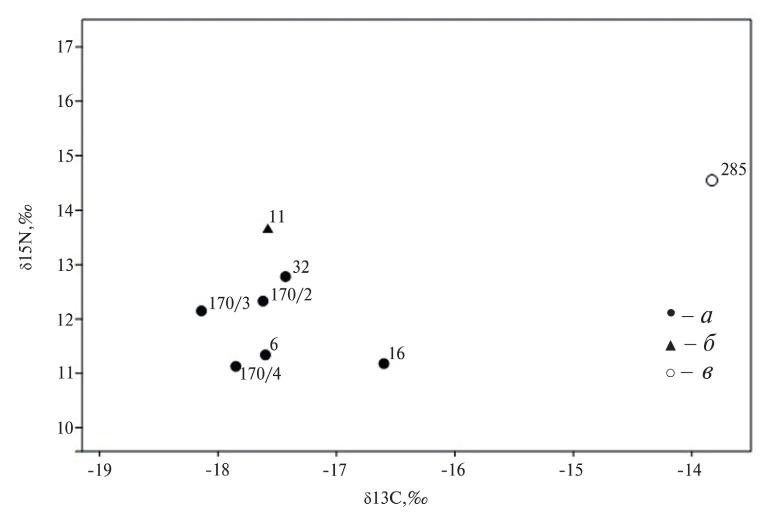

Рис. 2. Значения δ13C и 15N животных и людей для серии эллинистического периода. Условные обозначения: а – животные, б – мужчины, в – женщины, г – дети. Fig. 2. δ13C and 15N values for animals and humans from the Hellenistic period series

Полученная серия представляет три периода существования некрополя. Наиболее ранний этап – эллинистический период (III в. до н.э. – рубеж эр). К нему относятся образцы 23 индивидов, отражающих все половозрастные категории, за исключением возрастной группы 10–19 лет. Отметим, что данная выборка не имеет демографического смысла, однако для оценки достоверности и статистической обоснованности полученных данных опишем половозрастную структуру этой выборки. В нее вошли 9 мужчин, из них в возрасте 25–29 лет – 1 индивид (погр. 212), 35–45 – 1 индивид (погр. 228/1), старше 40 лет – 1 индивид (объект 267/погр. 270), 40–49 лет – 3 индивида (погр. 9, 188/1, 275), 45–55 лет – 1 индивид (погр. 113), старше 50 лет – 2 индивида (погр. 69, 247/1); 9 женщин, из которых возрастом 20–29 лет – 1 индивид (погр. 222, череп 1), 30–39 лет – 2 индивида (погр. 202/2, 268), 35–45 лет – 2 индивида (погр. 109, 207), 40–49 лет – 3 индивида (погр. 115, 188/2, 199/1), старше 50 лет – 1 индивид (погр. 247/1); 5 детей, из них возрастом около года – 1 индивид (погр. 199/2), возрастом 2–3 года – 2 индивида (погр. 14, 282), возрастом 7–8 и 8–9 лет – 2 индивида (погр. 278, 228/2).

Следующий этап – римский период (I–III вв. н.э.), к которому относятся образцы 32 индивидов. В группу римского времени вошли 14 мужчин, из них в возрасте от 25 до 35 лет – 2 индивида (погр. 133/1, 132), 30–39 лет – 1 индивид (погр. 191), 40–49 лет – 5 индивидов (погр. 167/2, 191, 194, 195 (северная лежанка)), 45–55 лет – 4 индивида (погр. 75, 167/5, 191, 279), возрастом около или старше 50 лет – 2 инди вида (погр. 63/1, 114); 8 женщин, из них возрастом 25–35 лет – 1 индивид (погр. 222/1), 30–39 лет – 2 индивида (погр. 120/3,158), 35–45 лет – 3 индивида (погр. 108, 191, 206), 40–49 лет – 1 индивид (погр. 117), старше 50 лет – 1 индивид (погр. 191); 10 детей, из которых 1 индивид возрастом около 2 лет (погр. 265), возрастом от 3 до 6 лет – 6 индивидов (погр. 55, 195 (южная лежанка), 232/II, 232/IV, 259, 266), от 7 до 9 – 2 индивида (191, 210), 12–15 лет – 1 индивид (погр. 263).

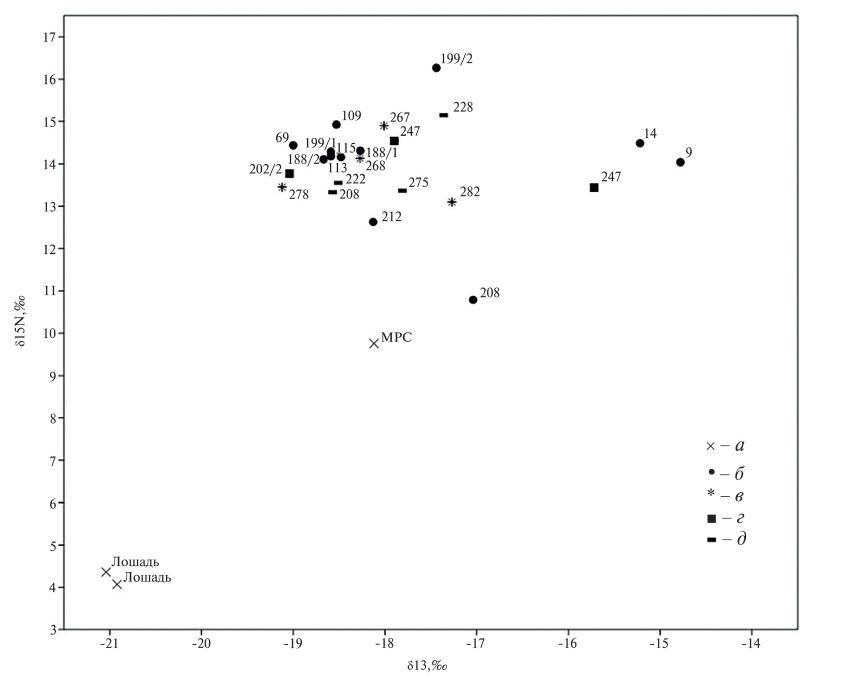

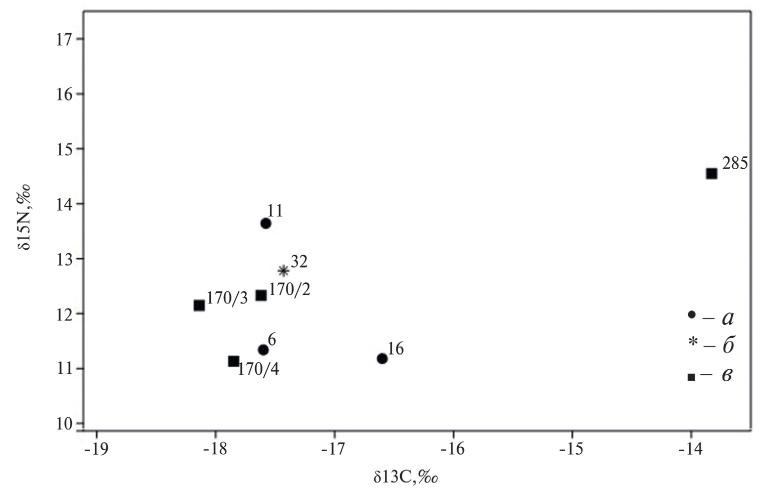

Рис. 3. Распределение значений δ13C и 15N по типу погребальной конструкции для серии эллинистического периода. Условные обозначения: а – животные, б – могильная яма, в – могильная яма с подбоем, г – склеп, д – каменный ящик. Fig. 3. Distribution of δ13C and 15N values according to the type of burial structure for the Hellenistic period series

Поздний этап представлен погребениями позднеантичного времени (IV–V вв.). К нему относятся образцы восьми индивидов, из них шесть мужчин возрастом старше 40 лет (погр. 6, 16, 32, 170/2-4), женщина 25–29 лет (погр. 11) и ребенок 5–7 лет (погр. 285).

Таким образом, представленная серия отражает все половозрастные категории индивидов из периодов “эллинизм” и “римское время” и преимущественно мужчин из группы “позднеантичные погребения”. По очевидным причинам возрастные когорты каждого пола в каждом периоде представлены численно неравнозначными величинами. Как к этому относиться? Наиболее многочисленные группы – мужчины и женщины в возрасте 40–49 и старше 50 лет. Таким образом, мы имеем дело с наиболее репрезентативными выборками, характеризующими людей с высоким демографическим статусом, а следовательно, индивидов с относительно высоким качеством жизни. Другие возрастные когорты представлены меньшим числом индивидов. Поэтому заключения о том, насколько их изотопные показатели типичны или индивидуальны, следует делать с большой осторожностью.

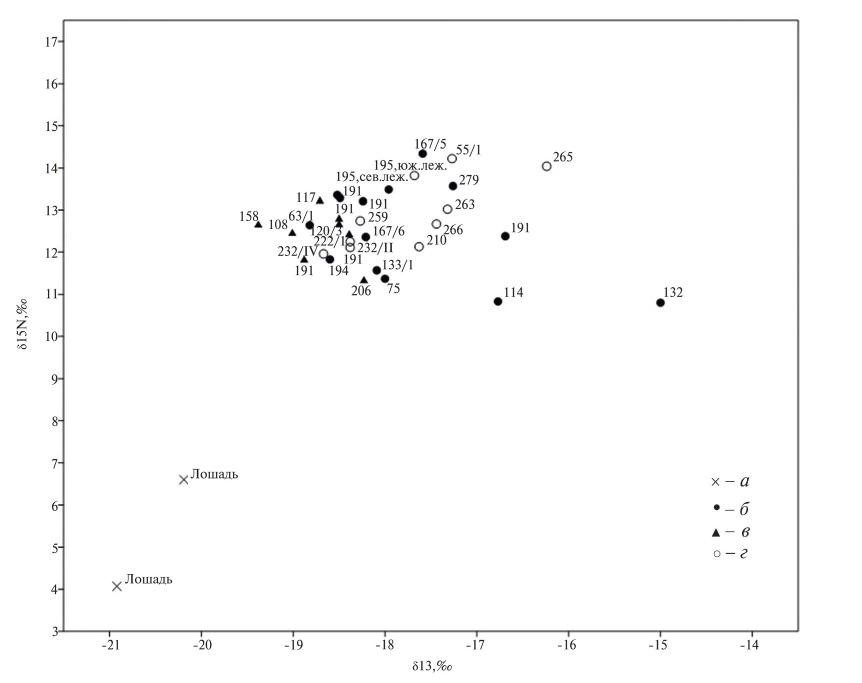

Рис. 4. Значения δ13C и 15N животных и людей для серии римского периода. Условные обозначения: а – животные, б – мужчины, в – женщины, г – дети. Fig. 4. δ13C and 15N values for animals and people from the Roman period series

Данная серия позволяет проследить показатели пищевого статуса у индивидов, которые были похоронены согласно различным погребальным обрядам, что отразилось в специфике погребальных конструкций (Ворошилова, 2012). Изотопными исследованиями охвачены четыре типа сооружений, бытовавших на Восточном некрополе на протяжении эллинизма – позднеантичного времени: могильные ямы, могильные ямы с подбоем, каменные ящики, склепы. Первый тип погребального сооружения наиболее представительный, из него происходят 29 индивидов. Могильные ямы с подбоем представлены 10 индивидами, из погребений в ящиках происходят 5 индивидов, из склепов – 19. Помимо людей в исследование включены образцы костной ткани животных. Уточним, что фаунистические материалы были привлечены исключительно в качестве “координирующих” точек, которые позволяют характеризовать местные трофические сети. Кости животных, вошедшие в исследование, происходят из объектов Восточного некрополя эллинистического и римского времени, а также объектов “Верхнего” и “Нижнего города” позднеархаического–раннеклассического и хазарского времени. Выборка небольшая, в нее входит крупный рогатый скот (КРС), мелкий (МРС) (3 образца), лошадь (4 образца), свинья, собака (2 образца)2. Исходно предполагается, что эти животные местные и представляют местную экосистему, в то время как они могли быть привезенными с других территорий и характеризоваться несколько отличными изотопными сигналами. Понимая всю неоднозначность и сложность данной выборки, мы используем эти остеологические данные, так как они более информативны и достоверны, чем кости животных современности.

Рис. 5. Распределение значений δ13C и 15N по типу погребальной конструкции для серии римского периода. Условные обозначения: а – животные, б – могильная яма, в – могильная яма с подбоем, г – склеп, д – каменный ящик. Fig. 5. The distribution of δ13C and 15N values according to the type of burial structure for the Roman period series

Результаты количественного анализа изотопов углерода и азота животных и людей представлены в табл. 1, 2. Совокупная выборка демонстрирует высокий уровень индивидуальной изменчивости значений δ13C и δ15N (рис. 1). Изотопные сигналы δ13C в коллагене костной ткани людей варьируют от -19.38 до -13.79‰ (5.59‰), δ15N от 10.79 до 16.27‰ (5.58‰). Высокая индивидуальная изменчивость показателей соответствует высокому разнообразию пищевых рационов, поэтому необходима более детальная характеристика этого многообразия.

Эллинистический период.

В серию образцов эллинистического периода вошли 23 индивида, из которых 9 составляют мужчины, 9 – женщины и 5 – дети от 1 до 9 лет. Фауна представлена лошадью (2 образца) и МРС (рис. 2). Для данной группы характерен высокий уровень индивидуальной изменчивости показателей и по углероду, и по азоту: δ13C варьирует от -9.12 до -14.78‰ (4.34‰), δ15N от 10.79 до 16.27‰ (5.48‰), что соответствует значительному разнообразию пищевых предпочтений.

У основной группы индивидов просматривается связь: чем выше δ13C, тем выше δ15N. Как известно, при повышении трофического уровня3 увеличиваются значения δ13C и δ15N. Следовательно, в рамках изменчивости группы эллинистического периода запечатлены индивиды со схожими моделями питания, а употребляемые ими продукты относятся к одной пищевой пирамиде. Поэтому можно утверждать, что эта группа индивидов принадлежит к единой трофической системе. В рационе питания большую роль играла белковая составляющая, основанная на растениях С3 типа.

Рис. 6. Значения δ13C и 15N животных и людей для серии позднеримского периода. Условные обозначения: а – мужчины, б – женщины, в – дети. Fig. 6. δ13C and 15N values for animals and humans from the Late Antique period.

Иной стратегии питания придерживалась небольшая обособленная группа индивидов (погр. 9, 14, 247). Несмотря на то что уровень азота на одном уровне с основной группой, значения углерода значительно выше. Мы предполагаем, что это связано с употреблением растений С4 типа либо с использованием в пищу морских ресурсов. Наиболее вероятным представляется первый вариант, так как использование морского компонента привело бы к большему увеличению азота у этих индивидов.

Самый высокий показатель азота демонстрирует младенец возрастом около года (погр. 199/2), что, вероятно, связано с питанием грудным молоком. В то же время изотопные показатели детей возраста от 2 до 3 лет (погр. 14, 282) и 7–9 лет (погр. 228, 278) не выделяются на общем фоне сигналов. Полученные данные, вероятно, свидетельствуют о том, что к возрасту 2–3 лет пищевой статус ребенка становится схож со статусом взрослого.

Среди половозрелых индивидов закономерности в распределении изотопов по гендерному признаку не выявлены. И для мужчин, и для женщин характерен широкий диапазон значений δ13C и δ15N. Наиболее “неординарные” изотопные показатели в женской части группы зафиксированы у женщины 35–45 лет из погр. 207, которая отличается самой низкой величиной δ15N среди всех индивидов эллинистического периода. По белковому показателю она ближе к МРС, чем к людям. Бедность рациона белковой пищей сказалась на качестве жизни, которое было довольно низкое: женщина умерла с рядом признаков ослабленного иммунитета и преждевременного старения: значительный износ суставов, артротические изменения на костях посткраниального скелета, одонтогенный остеомиелит, пародонтоз, кариес.

Рассмотрение изотопных показателей с позиции принадлежности к определенному типу погребальной конструкции не выявило каких-либо группировок (рис. 3). В большей степени этот вывод уместен по отношению к индивидам из могильных ям, так как этот тип погребального сооружения наиболее представлен (12 индивидов). Остальные погребальные конструкции представлены гораздо меньшим количеством индивидов (3 и 4).

В то же время удалось выявить интересный сюжет, связанный с парным погребением в склепе 247. В нем найдены останки мужчины и женщины возрастом старше 50 лет. Изотопные показатели этих индивидов сильно отличаются. Значения δ13C и δ15N указывают на принадлежность мужчины к основной группе индивидов, женщина – представитель маленькой группы “аутсайдеров”, которая имеет иную структуру питания. Приверженность к этим двум группам не обусловлена гендерным показателем. Представляется наиболее вероятным, что женщина была мигрантом и не так давно прибыла на эту территорию. Проверить эту гипотезу возможно в будущем, используя другие методы.

Таблица 1. Результаты изотопного анализа костной ткани животных из Восточного некрополя, “Верхнего” и “Нижнего” города (раскопки 2017 г.)

Table 1. Results of an isotopic analysis of the animals’ bone tissue from the Eastern Necropolis, the “upper” and “lower” towns (excavated in 2017)

|

№ образца |

Период |

Локализация |

Вид |

Типобразца |

δ13C vpdb |

δ15N air |

%C |

%N |

Mass C/N |

Atom C/N |

|

17643 |

Хазарский |

Объект21 |

Собака |

Челюсть |

-16.31 |

9.93 |

38.3 |

13.7 |

2.8 |

3.3 |

|

17645 |

Позднеархаическое– раннеклассическоевремя |

Объект777 |

КРС |

Челюсть |

-18.83 |

8.94 |

31.1 |

11.2 |

–″– |

3.2 |

|

17646 |

–″– |

Объект769, штык15 |

Лошадь |

Кость плюсны |

-19.74 |

8.93 |

37.9 |

13.7 |

–″– |

–″– |

|

17647 |

–″– |

Объект777 |

МРС |

Челюсть |

-18.69 |

9.63 |

39.9 |

14.6 |

2.7 |

–″– |

|

17648 |

–″– |

–″– |

МРС |

Кость |

-18.51 |

9.66 |

39.7 |

14.6 |

–″– |

–″– |

|

17649 |

–″– |

–″– |

Собака |

Кость |

-16.8 |

8.6 |

38.8 |

14.2 |

–″– |

–″– |

|

17652 |

–″– |

–″– |

Свинья |

Челюсть |

-18.19 |

8.48 |

38.2 |

14.1 |

2.7 |

–″– |

|

17651 |

Эллинизм |

Погребение 228 |

МРС |

Таранная кость |

-18.12 |

9.76 |

39.3 |

14.3 |

2.8 |

–″– |

|

17654 |

Эллинизм |

Объект271 |

Лошадь |

Позвоночный отросток |

-21.04 |

4.36 |

39.3 |

14.4 |

2.7 |

–″– |

|

17650 |

Эллинизм/ Римскоевремя? |

Объект274 |

–″– |

Ребро |

-20.92 |

4.07 |

40.3 |

14.7 |

–″– |

–″– |

|

17644 |

Римскоевремя? |

Объект292 |

–″– |

Ребро |

-20.19 |

6.6 |

39.9 |

14.6 |

–″– |

–″– |

Примечание. КРС – крупный рогатый скот; МРС – мелкий рогатый скот.

Таблица 2. Результаты изотопного анализа образцов костной и зубной ткани совокупной выборки людей из погребений Восточного некрополя Фанагории

Table 2. Results of an isotopic analysis of bone and dental tissue speciments of an aggregate sample of humans from the Eastern Necropolis burials in Phanagoria

|

№образца |

Год раскопок |

Период |

Погребение |

Индивид |

Тип погребальной конструкции |

Пол |

Возраст |

Тип образца |

δ13C vpdb |

δ15N air |

%C |

%N |

Mass C/N |

Atom C/N |

|

|||||||||||||||

|

14011 |

2005 |

Эллинизм |

9 |

|

Могильная яма |

Мужчина |

40–49 |

Затылочная кость |

-14.78 |

14.04 |

21.5 |

7.7 |

2.8 |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

14019 |

2005 |

–″– |

14 |

|

–″– |

Ребенок |

2–3 |

Малоберцовая кость |

-15.22 |

14.49 |

37.2 |

13.1 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14007 |

2006 |

–″– |

69 |

|

–″– |

Мужчина |

>50 |

Кость |

-19 |

14.44 |

37.7 |

13.8 |

2.7 |

3.2 |

|

|||||||||||||||

|

9745 |

2007 |

–″– |

109 |

|

–″– |

Женщина |

35–45 |

Сводчерепа |

-18.53 |

14.93 |

37.1 |

13.2 |

2.8 |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

9746 |

–″– |

–″– |

113 |

|

–″– |

Мужчина |

45–55 |

Позвоночный отросток |

-18.59 |

14.18 |

15.1 |

5 |

3 |

3.5 |

|

|||||||||||||||

|

9747 |

–″– |

–″– |

115 |

|

–″– |

Женщина |

40–49 |

Затылочный мыщелок |

-18.48 |

14.16 |

38.7 |

13.8 |

2.8 |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

14016 |

2013 |

–″– |

188 |

1 |

–″– |

Мужчина |

–″– |

Ребро |

-18.27 |

14.31 |

37.2 |

13.4 |

–″– |

3.2 |

|

|||||||||||||||

|

14030 |

–″– |

–″– |

188 |

2 |

–″– |

Женщина |

–″– |

Трубчатая кость |

-18.67 |

14.11 |

23.5 |

8.5 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14006 |

–″– |

–″– |

199 |

1 |

–″– |

Женщина |

–″– |

Сводчерепа |

-18.59 |

14.29 |

37.2 |

13.6 |

2.7 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14018 |

–″– |

–″– |

199 |

2 |

–″– |

Младенец |

Около1 |

Затылочный мыщелок |

-17.44 |

16.27 |

36.2 |

13.2 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17760 |

–″– |

–″– |

202 |

2 |

Склеп |

Женщина |

30–39 |

Диафиз локтевой кости |

-19.04 |

13.77 |

38.8 |

14.3 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14005 |

–″– |

–″– |

207 |

– |

Могильная яма |

Женщина |

35–45 |

Кость |

-17.04 |

10.79 |

39.5 |

14.4 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14003 |

2014 |

–″– |

212 |

|

–″– |

Мужчина |

25–29 |

Височная кость |

-18.13 |

12.63 |

39.4 |

14.5 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17745 |

–″– |

–″– |

222 |

Череп 1 |

Каменный ящик |

Женщина |

20–29 |

Верхняя челюсть |

-18.51 |

13.55 |

37.5 |

13.9 |

–″– |

3.1 |

|

|||||||||||||||

|

17748 |

–″– |

–″– |

228 |

1 |

–″– |

Мужчина |

35–45 |

Ребро |

-17.36 |

15.15 |

36.8 |

13.4 |

2.8 |

3.2 |

|

|||||||||||||||

|

17755 |

–″– |

–″– |

–″– |

2 |

–″– |

Ребенок |

8–9 |

Ребро |

-18.57 |

13.33 |

38.4 |

14 |

2.7 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17753 |

2015 |

–″– |

247 |

1 |

Склеп |

Женщина |

>50 |

Сводчерепа |

-15.72 |

13.44 |

35 |

12.8 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17754 |

2015 |

–″– |

–″– |

2 |

Склеп |

Мужчина |

>50 |

Затылочная кость |

-17.9 |

14.54 |

38.1 |

13.9 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17665 |

2016 |

–″– |

267/ 270 |

|

Объект/ могильная ямас подбоем |

Мужчина |

>40 |

Нижняя челюсть |

-18.01 |

14.9 |

39.8 |

14.5 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17663 |

–″– |

–″– |

268 |

|

Могильная ямас подбоем |

Женщина |

30–39 |

Ребро |

-18.27 |

14.13 |

37.9 |

13.9 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17658 |

–″– |

–″– |

275 |

|

Каменный ящик |

Мужчина |

40–49 |

–″– |

-17.81 |

13.37 |

37.4 |

13.5 |

2.8 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17659 |

–″– |

–″– |

278 |

|

Могильная ямас подбоем |

Ребенок |

7–8 |

Сводчерепа |

-19.12 |

13.45 |

38.2 |

14 |

2.7 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17657 |

–″– |

–″– |

282 |

|

–″– |

–″– |

2–3 |

–″– |

-17.27 |

13.1 |

38.3 |

13.9 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14017 |

2006 |

Римское время |

55 |

1 |

Могильная яма |

–″– |

Около 4 |

Трубчатая кость |

-17.27 |

14.22 |

36.7 |

13.4 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14008 |

–″– |

–″– |

63 |

1 |

–″– |

Мужчина |

>50 |

Сводчерепа |

-18.82 |

12.64 |

24.6 |

9 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14029 |

–″– |

–″– |

75 |

|

–″– |

Мужчина |

45–55 |

Затылочный мыщелок |

-18 |

11.37 |

25.5 |

9.2 |

2.8 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

9744 |

2007 |

–″– |

108 |

|

–″– |

Жещина |

35–45 |

Сводчерепа |

-19.01 |

12.47 |

35.2 |

12.5 |

–″– |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

9750 |

–″– |

–″– |

114 |

|

–″– |

Мужчина |

>50 |

Ребро |

-16.77 |

10.83 |

41.3 |

14.5 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

9748 |

–″– |

–″– |

117 |

|

–″– |

Женщина |

40–49 |

Сводчерепа |

-18.71 |

13.24 |

38.5 |

13.5 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14013 |

–″– |

–″– |

120 |

3 |

Склеп |

Женщина |

30–39 |

Височная кость |

-18.5 |

12.68 |

21 |

7.5 |

–″– |

3.2 |

|

|||||||||||||||

|

14020 |

–″– |

–″– |

132 |

|

Могильная яма |

Мужчина |

30–35 |

Сводчерепа |

-15 |

10.8 |

23.3 |

8.5 |

2.7 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14002 |

2008 |

–″– |

133 |

1 |

–″– |

Мужчина |

25–35 |

–″– |

-18.09 |

11.57 |

38.4 |

14 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

9751 |

2011 |

–″– |

158 |

|

Могильная ямас подбоем |

Женщина |

30–39 |

Базилярная часть затылочной кости |

-19.38 |

12.67 |

32.9 |

11.8 |

2.8 |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

17756 |

–″– |

–″– |

167 |

5 |

Склеп |

Мужчина |

45–55 |

Позвоночный отросток |

-17.59 |

14.34 |

37.6 |

13.8 |

2.7 |

3.2 |

|

|||||||||||||||

|

17759 |

–″– |

–″– |

–″– |

2 |

–″– |

–″– |

40–49 |

Сводчерепа |

-18.21 |

12.38 |

37.4 |

13.6 |

2.8 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17750 |

2013 |

–″– |

191 |

|

–″– |

–″– |

30–39 |

Нижняя челюсть |

-18.49 |

13.29 |

38.4 |

14.1 |

2.7 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17751 |

–″– |

–″– |

–″– |

|

–″– |

–″– |

Maturus II |

Нижняя челюсть |

-16.69 |

12.38 |

36.7 |

13.5 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17772 |

–″– |

–″– |

–″– |

|

–″– |

–″– |

40–49 |

–″– |

-18.24 |

13.21 |

40.30 |

14.8 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17743 |

–″– |

–″– |

–″– |

|

–″– |

Ребенок |

Около7 |

–″– |

-18.38 |

12.11 |

39.4 |

14.6 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17747 |

–″– |

–″– |

–″– |

|

–″– |

Женщина |

>50 |

Затылочная кость |

-18.5 |

12.81 |

39.1 |

14.3 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

17758 |

–″– |

–″– |

–″– |

|

–″– |

Женщина |

35–45 |

Сводчерепа |

-18.88 |

11.84 |

36.4 |

13 |

2.8 |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

17749 |

–″– |

–″– |

–″– |

|

–″– |

Мужчина |

45–49 |

–″– |

-18.52 |

13.36 |

37.7 |

13.8 |

2.7 |

3.2 |

|

|||||||||||||||

|

14028 |

–″– |

–″– |

194 |

|

Могильная яма |

–″– |

40–49 |

Кость |

-18.6 |

11.83 |

39.2 |

14.4 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14035 |

–″– |

–″– |

195, северная лежанка |

Верхний скелет |

Склеп |

–″– |

40–49 |

Локтевая кость |

-17.96 |

13.49 |

29.5 |

10.7 |

2.8 |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14027 |

–″– |

–″– |

195, южная лежанка |

|

–″– |

Ребенок |

3–4 |

Височная кость |

-17.68 |

13.82 |

29.6 |

10.7 |

–″– |

–″– |

|

|||||||||||||||

|

14034 |

–″– |

–″– |

206 |

|

Могильная яма |

Женщина |

35–45 |

Затылочный мыщелок |

-18.23 |

11.35 |

38.2 |

13.2 |

–″– |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

14033 |

–″– |

–″– |

210 |

|

–″– |

Ребенок |

8–9 |

Ключица |

-17.63 |

12.13 |

32.9 |

11.8 |

–″– |

3.3 |

|

|||||||||||||||

|

|

17757 |

2014 |

–″– |

222 |

1 |

Каменный ящик |

Женщина |

25–35 |

Верхняя челюсть |

-18.39 |

12.44 |

40.4 |

14.9 |

2.7 |

3.2 |

|||||||||||||||

|

|

14025 |

–″– |

–″– |

232 |

II |

Могильная ямас подбоем |

Ребенок |

4–5 |

Сводчерепа |

-18.38 |

12.25 |

38.2 |

13.9 |

–″– |

3.2 |

|||||||||||||||

|

|

14014 |

–″– |

–″– |

–″– |

IV |

–″– |

–″– |

3–4 |

Фаланга |

-18.67 |

11.96 |

35.3 |

13.2 |

–″– |

3.1 |

|||||||||||||||

|

|

17656 |

2016 |

–″– |

259 |

|

Могильная яма |

–″– |

4.5–5.5 |

Сводчерепа |

-18.27 |

12.74 |

38.4 |

13.9 |

2.8 |

3.2 |

|||||||||||||||

|

|

17660 |

–″– |

–″– |

263 |

|

Могильная ямас подбоем |

Подросток |

12–15 |

Затылочная кость |

-17.32 |

13.02 |

40.8 |

14.9 |

2.7 |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17655 |

–″– |

–″– |

265 |

|

–″– |

Ребенок |

Около 2 |

Пирамида височной кости |

-16.24 |

14.04 |

35.7 |

13.1 |

–″– |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17662 |

–″– |

–″– |

266 |

|

Могильная яма |

Ребенок |

5–6 |

Сводчерепа |

-17.44 |

12.67 |

40.4 |

14.8 |

–″– |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17661 |

–″– |

–″– |

279 |

|

–″– |

Мужчина |

>45 |

Ребро |

-17.26 |

13.57 |

36.8 |

13.5 |

–″– |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

14022 |

2005 |

Позднеантичное время |

6 |

|

–″– |

Мужчин |

>50 |

Трубчатая кость |

-17.6 |

11.34 |

28.3 |

10 |

2.8 |

3.3 |

|||||||||||||||

|

|

14009 |

–″– |

–″– |

11 |

|

–″– |

Женщина? |

25–29 |

Резец |

-17.58 |

13.67 |

35.2 |

12.8 |

–″– |

3.2 |

|||||||||||||||

|

|

14001 |

–″– |

–″– |

16 |

|

–″– |

Мужчина |

40–49 |

Ребро |

-16.6 |

11.18 |

38.8 |

14.2 |

2.7 |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

14004 |

–″– |

–″– |

32 |

|

Могильная ямас подбоем |

–″– |

>50 |

Скуловая кость |

-17.43 |

12.78 |

40.6 |

14.7 |

2.8 |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17744 |

2011 |

–″– |

170 |

2 |

Склеп |

–″– |

45–55 |

Базилярная часть затылочной кости |

-17.62 |

12.33 |

39.4 |

14.5 |

2.7 |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17771 |

–″– |

–″– |

–″– |

3 |

–″– |

–″– |

–″– |

Сводчерепа |

-18.14 |

12.15 |

41.2 |

15.1 |

–″– |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17746 |

–″– |

–″– |

–″– |

4 |

–″– |

–″– |

–″– |

Ребро |

-17.85 |

11.13 |

38.4 |

14.1 |

–″– |

–″– |

|||||||||||||||

|

|

17667 |

2016 |

–″– |

285 |

|

Склеп(?) |

Ребенок |

5–7 |

Позвоночный отросток |

-13.83 |

14.55 |

34.7 |

13 |

–″– |

3.1 |

|||||||||||||||

Примечание. Индивид – номер скелета в погребении.

Рис. 7. Распределение значений δ13C и 15N по типу погребальной конструкции для серии позднеантичного периода. Условные обозначения: а – могильная яма, б – могильная яма с подбоем, в – склеп. Fig. 7. Distribution of δ13C and 15N values according to the type of burial structure for the Late Antique period

В целом, для индивидов эллинистической серии характерно сбалансированное питание, с преобладанием белкового компонента. Остается вопрос: кого ели. Наиболее логично предполагать, что рацион питания людей состоял из мяса домашнего скота (КРС, МРС), молока и, вероятно, рыбы (так как очень высокие значения δ15N). О составе диеты индивидов из небольшой обособленной группы говорить сложно, так как есть много вариантов интерпретации изотопных сигналов. Прояснение этого вопроса будет возможно в дальнейших исследованиях.

Римский период.

Выборка римского времени состоит из 32 индивидов. Мужчины представлены 14 образцами, женщины – 8, дети возрастом от 2 до 15 лет – 10 образцами. Местная фауна – 2 образца лошади (рис. 4). Границы индивидуальной изменчивости δ13C находятся в переделах значений от -9.38 до -15‰ (4.38‰), δ15N от 10.8 до 14.34‰ (3.54‰). Таким образом, рамки изменчивости углерода практически совпадают с предшествующим периодом. В то же время диапазон значений азота сокращается за счет снижения верхней границы величин, что указывает на снижение доли белкового компонента в рационе питания. Продолжается разделение индивидов на две группы, которые придерживаются разных стратегий питания. Основная масса индивидов следует смешанной диете, в основе которой лежат растения С3 типа. Обособленно от этой группы находятся индивиды из погр. 114, 132, 191, которые в первую очередь отличаются более высокими значениями δ13C. На повышение углерода могли повлиять два фактора: аридизация климата или употребление растений С4 типа.

Необходимо отметить, что в последнюю группу осознанно не был включен ребенок из погр. 265, так как рост δ13C в данном случае, скорее всего, был связан с эффектом грудного вскармливания. Вероятно, с грудным прикормом связано и то, что большинство детей 2–4 лет попадают в зоны наибольших значений δ15N (погр. 55/1, 195, 265).

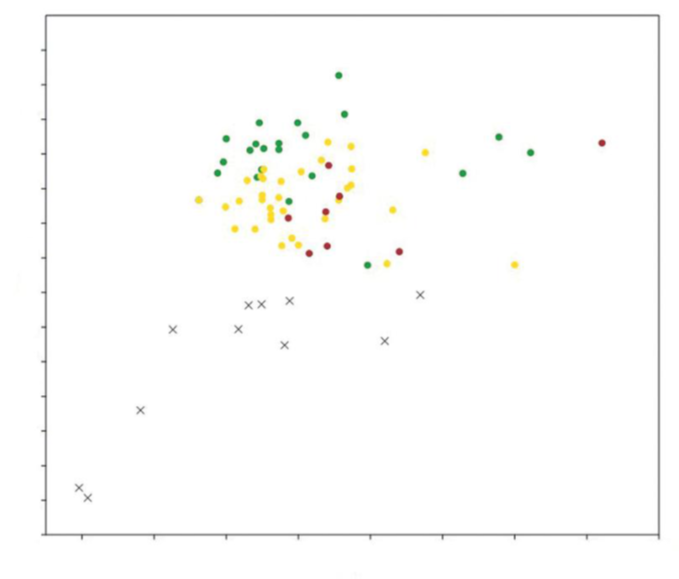

Рис. 8. Распределение индивидуальных значений δ13C и 15N по трем периодам: эллинистический (зеленый), римский (желтый), позднеантичный (красный) периоды, и животных (крест). Fig. 8. Distribution of δ13C and 15N values for individuals from the burials of the Hellenistic (green), Roman (yellow), and Late Antique (red) periods and animals

Рассмотрение данных с позиции иных факторов, определяющих изменчивость изотопного состава, выявило тенденцию к консолидации значений у индивидов женского пола. Стоит отметить, что значения δ15N у мужчин преимущественно выше, чем у женщин. Эта особенность, вероятно, связана с гендерными различиями, что хорошо укладывается в представления о социальных различиях в античных обществах (Винничук, 1988. С. 257, 269).

Большая часть индивидов серии происходят из могильных ям (14 образцов) и склепов (12 образцов), ящики и могилы с подбоями представлены незначительным количеством образцов (ящики – 1, могилы с подбоями – 5) (рис. 5). У индивидов из склепов зафиксирована склонность к компактности в распределении значений δ13C (от -18.88 до -16.69‰) и δ15N (11.43–14.34‰) по оси роста трофического уровня. Таким образом, очевидно, что данные индивиды характеризуются в целом более стабильными показателями в образе жизни и питании. Важно отметить, что масштабы общей изменчивости обусловлены разнообразием в группе “могильные ямы”.

Позднеантичный период.

Данный период представлен восемью образцами, из них шесть принадлежат индивидам мужского пола, один – женского пола и один индивид – ребенок возрастом 5–7 лет (рис. 6). Границы индивидуальной изменчивости значений δ13C находятся в пределах от -18.14 до -13.83‰ (4.31‰), диапазон δ15N – в рамках от 11.13 до 14.55‰ (3.42‰). Прослеживается тенденция к увеличению значений δ13C. Закономерности распределения значений совпадают с предшествующим периодом (рис. 7).

Итак, в результате проведения изотопного исследования был получен корпус независимых данных о соотношении азота и углерода в костной ткани, дана подробная характеристика специфики питания жителей античной Фанагории. Общая черта эллинистического, римского и позднеантичного периодов – большое индивидуальное разнообразие значений -13C и -15N. Выявлена эпохальная динамика в структуре питания. Гендерный показатель или тип погребения в меньшей степени обусловливают изменчивость изотопного состава.

Переводя характеристику результатов изотопного исследования на язык “кулинарной рецептуры”, можно акцентировать внимание на основных компонентах диеты населения античной Фанагории. В рационе питания превалируют мясные и молочные продукты, а также, вероятно, рыба. Обращает на себя внимание, что в исследуемых группах хорошо выражены зона “пищевого стандарта” и область индивидов с неординарными значениями δ13C и δ15N. Значения “пищевого стандарта” располагаются компактно и соответствуют высокобелковому питанию на основе местных ресурсов. В группе “аутсайдеров” оказываются люди с повышенными значениями δ13C, которые интерпретируются пока неоднозначно (морские продукты или растения С4 типа). В то же время в римское и позднеантичное время наблюдается тенденция к снижению доли белка в диете и смещению индивидуальных значений в зону “аутсайдеров” (рис. 8).

Своеобразие изотопного состава индивидов из склепов римского периода указывает на их культурную однородность в части пищевых традиций. Погребенные в ямах имели большее разнообразие в пищевых предпочтениях. В римское время проявились гендерные различия в питании: рацион мужчин в отличие от женщин был более разнообразен и зачастую в большей степени обогащен белковой пищей.

Подводя итог, можно утверждать, что Восточный некрополь объединяет людей по пищевым традициям – консолидированным, нежели разобщенным. А пищевой рацион позволяет предположить, что некрополь был местом захоронения в целом социально высокого общества.

Библиография

- 1. Арутюнов. С.А. Карта культуры питания народов мира // Этнографическое обозрение. 2011. № 1 С. 7–16.

- 2. Блаватский В.Д. Подводные раскопки Фанагории в 1959 г. // СА. 1961. № 1. С. 277–279.

- 3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с польск. В.К. Ронина. М.: Высшая школа, 1988. 496 с.

- 4. Ворошилова О.М. Некрополь Фанагории в I в. до н.э. – V в. н.э. как источник по истории населения столицы Азиатского Боспора: авторефер. дис. ... канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 2012. 24 с.

- 5. Захарова-Соловьева А.В. Концепции современного естествознания. Биологическая картина мира: учебное пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010. 123 с.

- 6. Кобылина М.М. Культура Фанагории досарматского периода // Античный город. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 84–93.

- 7. Кузнецов В.Д. Фанагория: некоторые итоги исследования // Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 1: Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 1 / Ред. В.Д. Кузнецов. М.: ИА РАН, 2013. С. 12–41.

- 8. Ростовцев М.И. Эллинство и иранство на юге России. Пг.: Огни, 1918. 189 с.