- PII

- S086960630005670-6-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005670-6

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 50-61

- Abstract

This article presents the results of comprehensive studies of the niello composition and the technique of its application in brass reliquary crosses of Rus of the 12th–13th cent. AD from unfortified medieval dwelling sites on the area known as Suzdal Opolye (Russia). The decor was applied as an inlay. The niello images of the cross in the centre of the leaves of two medieval encolpions are unusual as they include “green” and “black” inlays. They were studied with a combination of X-ray synchrotron methods, neutron tomography, scanning electron and optical microscopy. The data suggest that niello was made by melting of the multicomponent copper-based alloys with sulphur without deliberate admixing of silver. The corrosion products of “copper” niello (brochantite, anglesite and others) were detected in “green” inlays of the reliquary crosses.

- Keywords

- Rus, encolpion crosses, niello technology, chemical composition of niello

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1235

Бронзовые кресты-энколпионы – двустворчатые кресты с внутренней полостью для хранения реликвий (мощей), были очень популярны в Древней Руси. Самые ранние энколпионы византийского происхождения, найденные на территории Древней Руси, относятся ко второй половине X в. (Ениосова, Пушкина, 2012. С. 62). Во второй половине XI в. появляются первые серии энколпионов древнерусского производства. Пик их бытования приходится на вторую половину XII–XIII в. Мощевики этого времени обнаруживаются в культурных слоях и городов, и сельских поселений. Наряду с достаточно крупными экземплярами высотой 7–9 см были распространены небольшие кресты высотой 2–3 см. Створки энколпионов украшались рельефными фигурами Христа, Богоматери и святых (рельефные); рельефными фигурами, дополненными черневым орнаментом в углубленных канавках (рельефно-черневые); рисунком, сделанным чернью или эмалью в углублениях (черневые и эмалевые). Украшение створок чернью, контрастирующей по цвету с золотистой бронзой, было очень популярно: чернились контуры фигур, черты лиц, нимбы.

Во второй половине XII в. широкое распространение на всей территории Древней Руси получили миниатюрные гладкие прямоконечные кресты-энколпионы с несколько расширяющимися к концам прямыми ветвями, с простыми или квадратными средокрестиями (типы IV.6.3 и IV.6.4 по А.А. Песковой – см. Корзухина, Пескова, 2003. С. 171–178; Асташова и др., 2013). Обе створки таких крестов были украшены центральными рисунками крестов, выложенных полосами черни, простых или в лучах сияния (на экземплярах с квадратными средокрестиями). Краевые части створок на некоторых крестах дополнительно оформлялись рубчатыми бордюрами. В сводке А.А. Песковой учтено 86 таких крестов: 26 экз. с простыми средокрестиями и 60 экз. с квадратными (Корзухина, Пескова, 2003. С. 171–178).

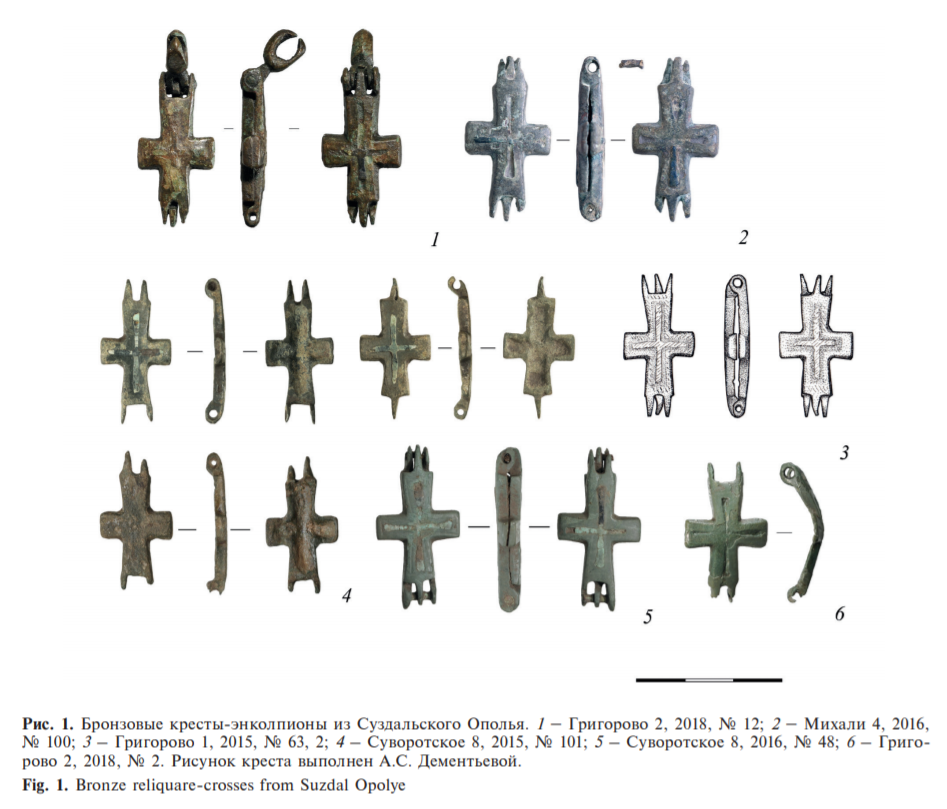

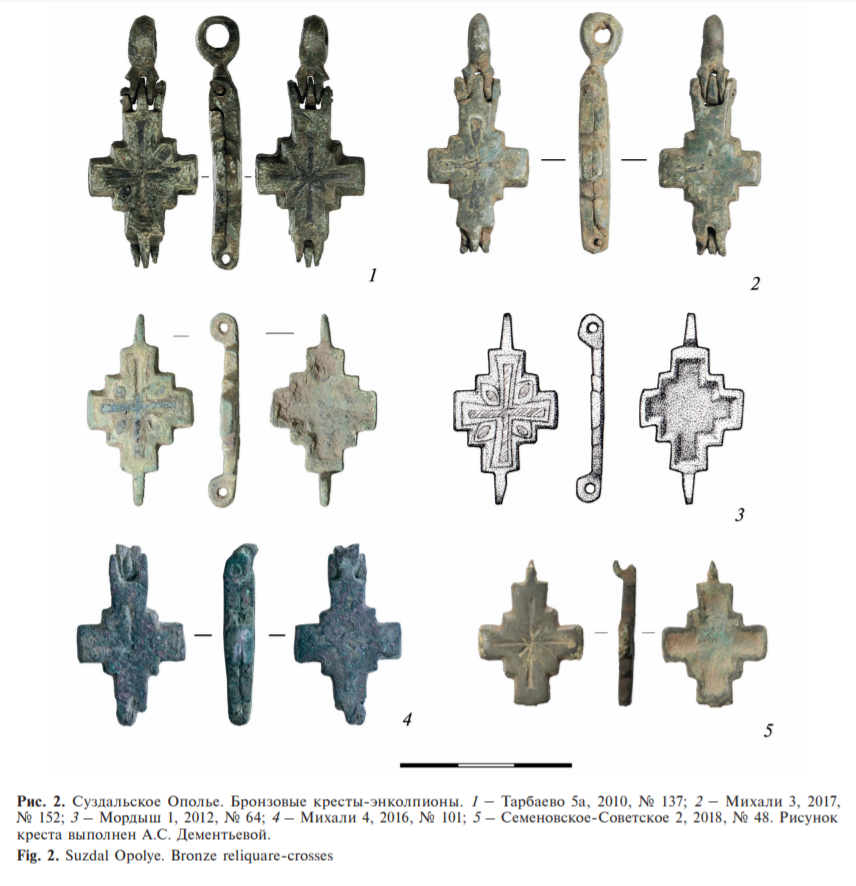

За последние годы число находок крестов этих типов значительно пополнилось. Новые находки энколпионов из Пскова, Новгорода и Рюрикова городища происходят из переотложенных слоев или датируются XII–XIII вв. (Колпакова, 2011. С. 148; 2015. С. 204, 205; Григорьева, 2015. С. 253). В Суздальском Ополье в результате работ Суздальской археологической экспедиции Института археологии РАН под руководством академика РАН Н.А. Макарова по обследованию средневековых сельских поселений собрано 13 таких энколпионов (Макаров и др., 2017). Примечательно, что восемь крестов найдено целыми и закрытыми (у трех сохранились оглавия в виде бусины с выпуклым ребром посередине), две створки от еще одного креста обнаружены в непосредственной близости, четыре створки не имели пары. Из них восемь энколпионов относятся к типу IV.6.3 согласно А.А. Песковой (с простыми средокрестиями; рис. 1) и пять – к типу IV.6.4 (с квадратными средокрестиями; рис. 2). Кресты собраны в верхнем пахотном слое восьми селищ округи Суздаля: Суворотское 8 (2 экз.), Михали 3, Михали 4 (2 экз.), Мордыш 1, Тарбаево 5а, Семеновское-Советское 2, Кибол 11 (2 экз.) и двух в Юрьевском Ополье – Григорово 1, Григорово 2 (2 экз.). Еще один закрытый крест найден в Суздале1.

Высота крестов с простыми средокрестиями с ушками для подвешивания составляет около 30 мм, ширина – 15–17. Ширина экземпляров с квадратными средокрестиями – 19–20 мм. Визуальное исследование крестов при увеличении на стереомикроскопе Stemi 2000 показало, что все они изготовлены литьем. Литейные швы зашлифованы. В центры створок инкрустированы полосы черни, составляющие рисунок прямого креста.

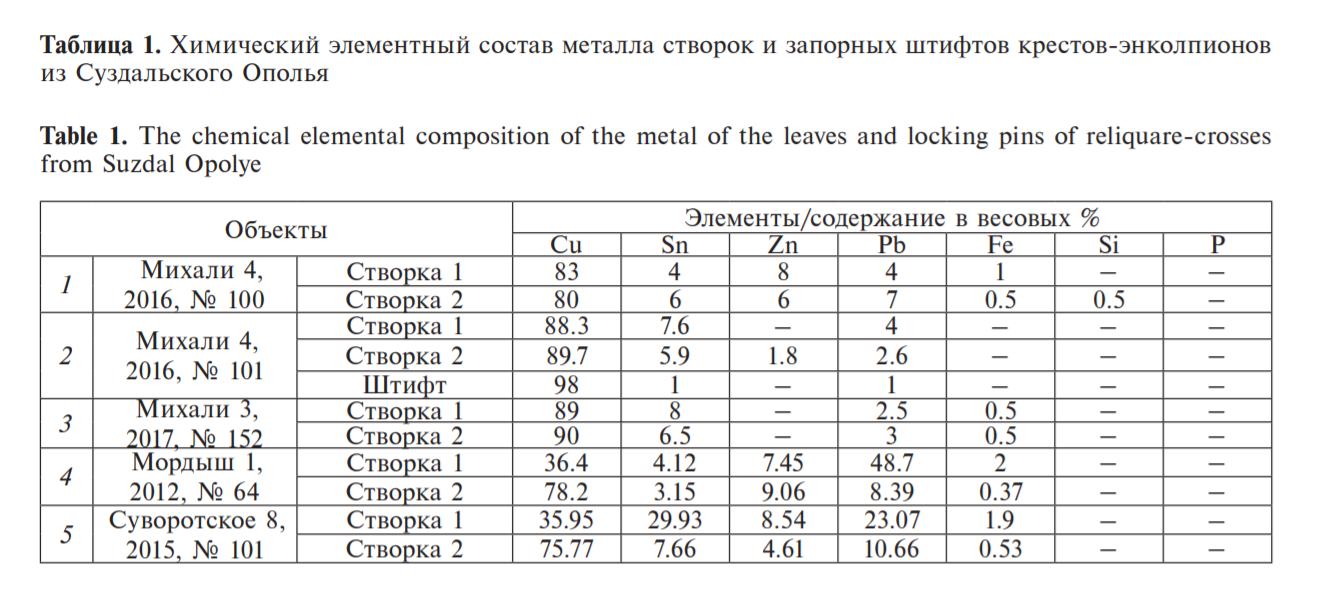

В НИЦ “Курчатовский институт” методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (ЭРМ)2 определен состав металла 10 створок от 5 энколпионов (табл. 1, 1–3; табл. 2), 4 створки от 2 энколпионов исследованы методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в ИА РАН (табл. 1, 4, 5). Одиннадцать створок были тлиты из многокомпонентной бронзы с содержанием олова в пределах 2.5–8%, свинца – 2.5–10.66%, цинка в пределах 1.8–13% (среднее значение 8.18%). Цинк в большинстве случаев вводился преднамеренно, поскольку его концентрация в девяти створках превышает 6%. Олово и свинец также добавлялись осознанно. Три створки изготовлены из оловянно-свинцовой бронзы с концентрацией олова в пределах 6.5–8%, свинца в пределах 2.5–4% (табл. 1, 2, 3).

Проанализировав состав металла 135 створок энколпионов из собрания ГИМ, Т.Г. Сарачева пришла к заключению, что древнерусские мастера предпочитали для изготовления энколпионов оловянно-свинцовые бронзы с низким и средним содержанием олова и низким содержанием свинца. Многокомпонентные сплавы с цинком использовали для литья крестов с последующей доработкой. Эти сплавы имеют высокие литейные качества, наличие цинка снижает газовую пористость и придает отливкам плотную гладкую поверхность. Такие сплавы хорошо обрабатываются после литья в холодном состоянии (Асташова и др., 2013. С. 56, 58). Данные по энколпионам Суздальского Ополья подтверждают эти наблюдения.

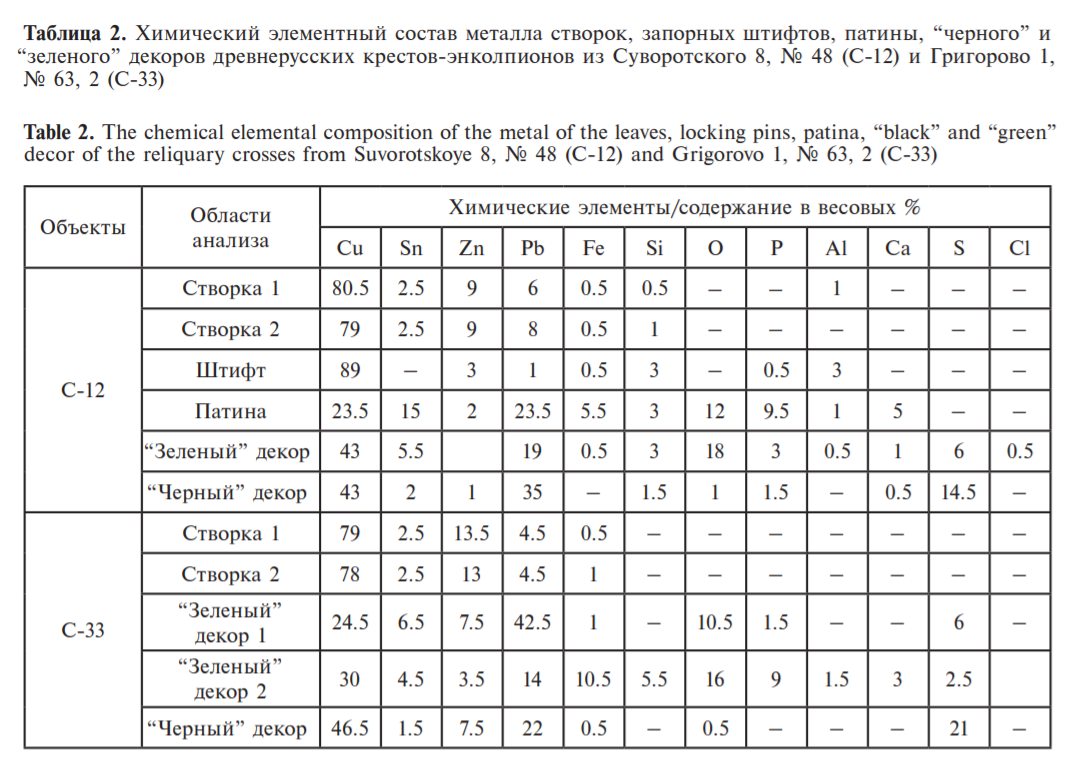

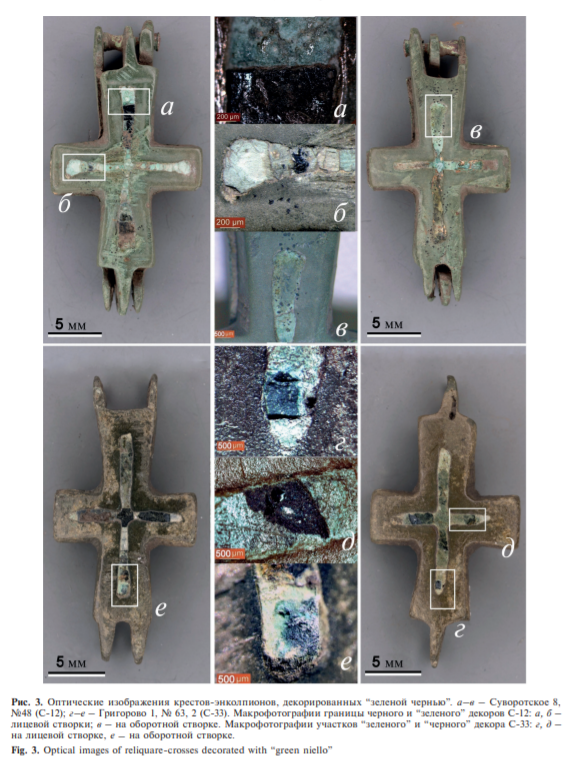

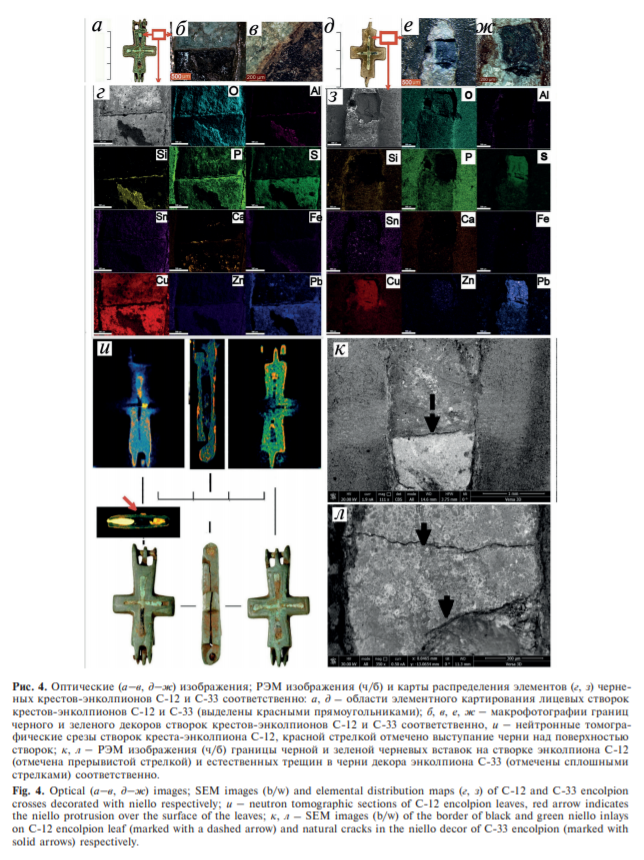

В НИЦ “Курчатовский институт” проведены дополнительные комплексные исследования двух энколпионов из Суворотского 8 (рис. 1, 5; 3, а–в) и Григорово 1 (рис. 1, 3; 3, г–е). Кресты получили внутренние шифры С-12 и С-33 соответственно. Поводом к этому стали наблюдения, полученные в ходе оптической и РЭМ микроскопии. Было установлено, что детали черневого декора (полосы) вставлялись в канавки в металле створок после отливки. Вероятно, створки немного нагревали, так как на некоторых экземплярах видны закраины из выступающего металла на участках с выпавшим декором, а сами канавки имеют неровную форму. Наблюдения, сделанные в процессе проведения микроскопии, подтверждаются результатами нейтронной и синхротронной томографии3. На одном из томографических срезов креста С-12 показано значительное возвышение декора над поверхностью створки (рис. 4, и)4.

Крестовидные фигуры наносились не целиком, а набирались из отдельных фрагментов: уже при небольшом увеличении хорошо заметны стыки полосок, особенно четкие у креста С-33 (рис. 3, а; 4, б–г, к). В настоящее время отдельные вставки различаются даже цветом: от зеленоватого до серого и черного (рис. 3, а–в, е; 4, б, в). Фото одного из декорированных участков креста С-33 демонстрирует разнообразие цветовой палитры декора (рис. 3, е).

Кроме стыковочных швов в материале, заполняющем углубления рисунка, наблюдаются трещины, связанные или с нарушением технологии изготовления черни, или появившиеся с течением времени в результате механических воздействий (рис. 4, л). На лицевой и оборотной сторонах складня С-12 в черни чередуются четко разграниченные трещинами участки светло-зеленого и черного цветов (рис. 3, а, б).

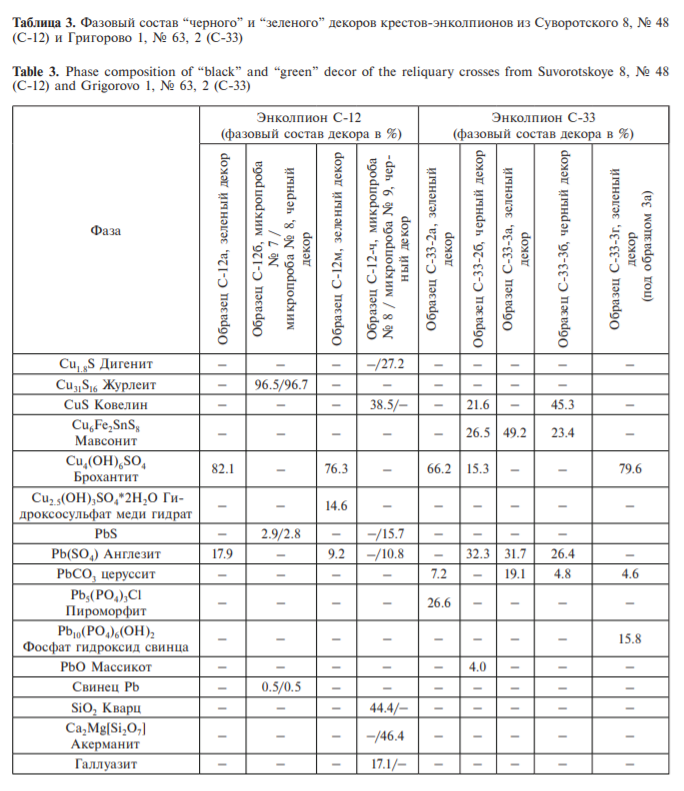

Фазовый состав отобранных проб “зеленой” и “черной” масс из заполнения углублений створок анализировался методом рентгеновской дифракции на синхротронном источнике НИЦ “Курчатовский институт” КИСИ-Курчатов. Данный метод позволяет провести идентификацию не отдельного химического элемента, а химического соединения как целого по характерной для него кристалической структуре5. Элементный состав декора разных по цвету участков определялся методом ЭРМ (табл. 2). Также были получены карты распределения химических элементов (для двух энколпионов) на пограничных разноцветных областях вставок (рис. 4, г, з).

По данным рентгеновской дифракции черный участок декора представляет собой в основном смесь сульфидов (сернистых соединений) меди и свинца, а светло-зеленые части состоят из гидроксосульфатов (сернистых соединений с добавлением гидроксидной группы) меди переменного состава и сульфата (сернистого соединения, включающего кислород) свинца. Выявленные в составе материала, заполняющего углубления рисунка, алюмосиликаты и кварц, по-видимому, являются почвенным загрязнением (табл. 3). Известно, что водородсодержащие соединения выявляются на нейтронных томограммах как контрастные участки с высоким ослаблением, что наблюдается на томографических срезах створок С-12 (рис. 4, и – участки, окрашенные в светлый, оранжевый цвет). Это в свою очередь подтверждает и проведенный рентгеновский фазовый анализ, по данным которого в “зеленой черни” обнаружены водородсодержащие гидроксосульфаты, включая брошантит.

По результатам измерений наиболее вероятным представляется использование в качестве элементов декора энколпионов вставок, изготовленных из черни, сделанной из сульфидов меди со свинцом (Moss, 1953; La Niece, 1983). Реставраторам по цветному металлу хорошо известно, что при почвенной коррозии огромное влияние на сохранность объекта оказывают состав почвы, ее кислотность, влажность, наличие кислорода и других газов и, конечно, компоненты корродирующего сплава. Чернь также подвержена коррозии, вне зависимости от состава. Датская исследовательница К. Петерсен, изучая сульфиды серебра, из которых чаще всего в средневековье изготавливали чернь, отмечает их достаточную стабильность и стойкость, но, тем не менее, она упоминает о коррозии металлического серебра, которое может присутствовать в сульфидной массе (Petersen, 2002).

Известно, что первыми вступают в химическую реакцию наиболее активные металлы. В составе черни креста-энколпиона С-12 ими являются медь и свинец (табл. 2; 3). Геохимиками установлено, что цепь протекающих окислительно-восстановительных реакций в почве при определенных значениях pH (5–7) может приводить в конечном итоге к образованию из сульфида меди гидроксосульфатов, включая брошантит, имеющих зеленую окраску (Rui et al., 2014). При pH, равном 5–7, сульфид свинца может образовывать сульфат (LEAD Geochemistry, 2018). Таким образом, сульфаты свинца и гидроксосульфаты меди, выявленные в “зеленом” декоре энколпиона С-12, могли образоваться при метаморфозе черни, состоящей из смеси сульфидов меди и свинца, из-за длительного нахождения энколпиона в почве.

На нейтронной томограмме видно, что на одной из “зеленых” вставок створки С-12, обособленной трещиной, в окружении светлого слоя наблюдается темное ядро, что, вероятно, свидетельствует о поверхностной коррозии (рис. 4, и – левый фронтальный срез, верхняя часть створки). Таким образом, можно с высокой степенью достоверности предположить, что “зеленая” часть декора образовалась под воздействием кислой среды в почве в процессе цепи химических реакций из медно-свинцовых сульфидов в гидроксосульфаты меди и сульфат свинца, и этот процесс еще не завершился. Нейтронная томография показывает, что на одних вставках коррозия оказалась сквозной (рис. 4, и – поперечный срез, сечение черни отмечено красной стрелкой), а на других затронула только поверхность (рис. 4, и – продольный профиль декора на боковой проекции). Свидетельством достоверности определения протекающих химических преобразований является присутствие внутри вставки сульфида свинца (“черный” декор), а затем и его конечной формы – сульфата на поверхности (в составе “зеленого” слоя) (табл. 3).

Эти наблюдения подтверждаются данными, полученными при исследовании фазового состава материала из заполнения канавок створок креста-энколпиона из селища Григорово 1 (С-33). В его декоре также выявлены зеленые и черные области (рис. 3, е, д). При пробоотборе обнаружилось, что на двух участках окрашенной в зеленый цвет оказалась только поверхность вставки, внутри же наблюдалась черная сердцевина (рис. 3, г, д; 4, е, ж). Рентгеновская дифракция выявила наличие медных и свинцовых сульфидов в “черной” части декора, а поверхностный “зеленый” слой демонстрировал все признаки незавершенного процесса перехода сульфида меди (“черное” ядро) в его гидроксосульфаты (“зеленая” поверхность) и свинцового сульфида в разнообразные соединения, представленные сульфатом свинца – англезитом, фосфатом гидроксида свинца, пироморфитом и церусситом (табл. 3).

В отличие от серебряно-медно-свинцовых сульфидов, обычно используемых при чернении в виде расплавов, медные сульфиды чаще использовали как вставки (инкрустация). Чтобы закрепить в углубления рисунка сульфидную вставку, изготовленную на основе меди, бронзового сплава или латуни, ее предварительно нагревали для достижения нужной пластичности и впрессовывали в нагретую флюсованную поверхность створки, так как высокая температура плавления такой черни (более 1000° С) не позволяла плавить ее на изделии (Moss, 1953; La Niece, 1983; Wolters, 2001). Необходимо отметить, что снижение температуры плавления черни на основе меди до приемлемых для плавления на изделии значений (600–800° С) возможно при доле свинцовых сульфидов, превышающей четверть в общем объеме черневой массы (Johto, Taskinen, 2013). Однако такие рецептуры в ходе исследования составов черневых масс крестов-энколпионов нами не выявлены.

В составе черневой массы энколпиона С-33 обнаружен мавсонит – смешанный сложный сульфид меди, железа и олова (табл. 2). Его наличие может быть свидетельством изготовления черни из железосодержащих штейнов, промежуточных продуктов переработки медных руд. Ранее подобное предположение высказывалось английским исследователем П. Нортовером (Northover, La Niece, 2009).

Не исключено, что отдельные вставки могли быть изготовлены из черни с низким содержанием серы. Это случается при увеличении либо температуры, либо времени нагрева, ухудшившем качество черни, так как в процессе изготовления сульфидной массы происходит интенсивное выгорание серы, сопровождаемое порообразованием (Petersen, 1994–1995). Косвенно это подтверж дается трещиноватостью анализируемого материала. Возможно, первоначальная разница в содержании серы в различных фрагментах декора и повышенная или пониженная их пористость послужили одной из причин неравномерной коррозии черневой массы. Там, где материал был более плотным и концентрация серы была выше, сохранился “черный” цвет, представленный сульфидами меди и свинца, там же, где ее содержалось меньше (рис. 4, г, з; табл. 1; 2) и было больше пор, образовались сульфаты и гидроксосульфаты, и чернь с течением времени “позеленела”. Эти наблюдения подтверждаются результатами элементного картирования (рис. 4, г, з) и результатами ЭРМ (табл. 2).

Можно сделать вывод, что чернь энколпиона из Суворотского 8 была изначально изготовлена на основе медно-свинцового сплава, термически соединенного с серой, а при декорировании мощевика из Григорово 1 мог быть использован медный штейн. Во всех случаях применялись черневые полоски разного качества изготовления. Отличающееся по цвету заполнение канавок створок двух исследованных крестов-энколпионов оказалось неравномерно корродирующей чернью, а не каким-либо специфическим “древнерусским” рецептом, созданным русскими мастерами XII в.

Благодарим Е.Ю. Терещенко за координацию и содействие в работе.

References

- 1. Astashova N.I., Petrova L.A., Saracheva T.G., 2013. Kresty-enkolpiony iz sobraniya Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya [Encolpion crosses from the collection of the State Historical Museum]. Moscow: RIP kholding. 319 p.

- 2. Eniosova N.V., Pushkina T.A., 2012. Finds of Byzantine origin from the early Gnezdovo town centre in the context of contacts between Russia and Constantinople in the 10th century. Sugdeyskiy sbornik [Sugdean collection of papers], 5. Kiyev; Sudak: Gorobets, pp. 34–85. (In Russ.)

- 3. Govor L.I., Greshnikov E.A., Zaytseva I.E., Kovalenko E.S., Kurkin V.A., Murashev M.M., Podurets K.M., Somenkov V.A., Glazkov V.P., Blagov A.E., Yatsishina E.B., 2017. Studies of two-part medieval Russian reliquary crosses by nuclear physics methods. KSIA [Brief Communications of the Institute of Archaeology], iss. 249, part II, pp. 348–365. (In Russ.)

- 4. Greshnikov E.A., Tereshchenko E.Yu., Veligzhanin A.A., Dorovatovskiy P.V., Demkiv A.A., Kolobylina N.N., Loboda A.Yu., Shushchnov M.N., Yatsishina E.B., 2017. A Rus underwear cross from the settlement of Suvorotskoye-1 in Suzdal Opolye (an experience of complex technological research). Trudy V (XXI) Vseros. arkheol. s”yezda v Barnaule – Belokurikhe [Proceedings of the V (X XI) All-Russian Archaeological Congress in Barnaul–Belokurikha], III. A.P. Derevyanko, A.A. Tishkin, eds. Barnaul: Izd. Alt. univ., pp. 23–27. (In Russ.)

- 5. Grigor’yeva O.V., 2015. Reliquary crosses from the prince’s residence in Rurikovo Gorodishche. Arkheologicheskiye vesti [Archaeological news], 21. St. Petersburg: IIMK RAN, pp. 246–260. (In Russ.)

- 6. Johto H., Taskinen P., 2013. Phase stabilities and thermodynamic assessment of the system Cu–Pb–S. Minerals Engineering, 42, pp. 68–75.

- 7. Kolobylina N.N., Greshnikov E.A., Vasil’yev A.L., Tereshchenko E.Yu., Zaytseva I.E., Makarov N.A., Kashkarov P.K., Yatsishina E.B., Koval’chuk M.V., 2017. Electron microscopy studies of a niello-decorated encolpion cross of the 12th century Rus. Kristallografiya [Crystallography Reports], vol. 62, no. 4, pp. 543–550. (In Russ.)

- 8. Kolpakova Yu.V., 2011. Pskov and Izborsk encolpions. Drevnosti Pskova. Arkheologiya, istoriya, arkhitektura [Antiquities of Pskov. Archaeology, history, architecture], 2. V.L. Yanin, ed. Pskov: Sterkh, pp. 141–156. (In Russ.)

- 9. Kolpakova Yu.V., 2015. New finds of encolpions and reliquary crosses in Pskov and Old Izborsk (2000–2014). Novgorod i Novgorodskaya zemlya. Istoriya i arkheologiya [Novgorod and the Novgorod land. History and Archaeology], 29. Novgorod: Novgor. gos. ob”yed. muzey-zapovednik, pp. 203–210. (In Russ.)

- 10. Korzukhina G.F., Peskova A.A., 2003. Drevnerusskiye enkolpiony. Nagrudnyye kresty-relikvarii X–XIII vv. [Encolpion crosses of Rus. Pectoral reliquary crosses of the 10th–13th centuries]. St. Petersburg: Peterb. vostokov. 432 p.

- 11. La Niece S., 1983. Niello: A historical and technical survey. The Antiquaries Journal, vol. 63, no. 2, pp. 279–297.

- 12. LEAD Geochemistry-Eh-pH-Solubility and remedial technologies (Electronic resource). URL: http://www.coalgeology.com/lead-geochemistry-eh-ph-solubilityand-remedial-technologies/21720/.

- 13. Ma R., Stegemeier J., Levard C., Dale J., Noack C., Yang T., Gordon E., Brown G., Lowry G., 2014. Sulfidation of copper oxide nanoparticles and properties of resulting copper sulfide. Environmental Science: Nano, vol. 1, iss. 4, pp. 347–357.

- 14. Makarov N.A., Zaytseva I.E., Greshnikov E.A., 2017. Niello encolpion crosses in Suzdal Opolye. Arkheologicheskiye vesti [Archaeological news], 23. St. Petersburg: IIMK RAN, pp. 291–310. (In Russ.)

- 15. Moss A.A., 1953. Niello. Studies in Conservation, vol. 1, no. 2, pp. 49–61.

- 16. Northover P., La Niece S., 2009. New thoughts on niello. From Mine to Microscope – Advances in the Study of Ancient Technology. A.J. Shortland, ed. Oxford: Oxbow, pp. 2060–2082.

- 17. Petersen K.S., 1994–1995. Danish niello inlays from the Iron Age. A technological investigation. Journal of Danish Archaeology, vol. 12, iss. 1, pp. 133–149.

- 18. Petersen K.S., 2002. Niello indlsgninger fra jernalder og vikingetid. Metalhåndværk og håndværkspladser fra yngre germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. M.B. Henriksen, ed. Odense: Odense Bys Museer, Publikum & Kommunikation, pp. 63–77. (Skrifter fra Odense Bys Museer, 9).

- 19. Wolters J., 1998. Niello im Mittelalter. Europäische Technik im Mittelalter 800–1200. Berlin: Gebr. Mann Verlag, pp. 169–186.