- PII

- S086960630005678-4-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005678-4

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 147-157

- Abstract

The article describes the results of salvage excavations in Musrara, an historical district of Jerusalem located in the immediate proximity of the Old City walls. The excavations revealed the remains of Byzantine monastic complex dated to the 6th–7th cc. CE, and the foundations of a large structure a of the late 19th c., built by initiative of Russian Ministry of Foreign Affairs for employees of the Russian Consulate in Jerusalem.

- Keywords

- Jerusalem, salvage excavations, urban archaeology, Byzantine period, historical archaeology, Russian presence

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 963

Летом 2018 г. Управление древностей Израиля приступило к исследованию небольшого пустыря, предназначенного под устройство муниципальной парковки, расположенного к северу от османских городских стен, напротив Новых ворот, на краю исторического иерусалимского квартала Мусрара (рис. 1)1. В пробных шурфах, прорезавших участок с севера на юг и с запада на восток, было раскрыто несколько массивных стен и выявлено значительное количество керамического материала, датирующегося византийским (V–VII вв.) и позднеоттоманским (конец XIX в.) периодами. Будущее строительство не должно было потревожить археологический слой, однако из-за близости участка к исторической застройке и насыщенности археологическим материалом в этой части города было принято решение раскрыть небольшую часть участка (ок. 75 м2) в юго-западной части пустыря.

Византийский период

Археологическое исследование квартала Мусрара, к востоку от нашего пустыря, было начато уже в конце XIX в., в связи со строительством к северу от крепостных стен бурно развивавшегося города (Schick, Bliss, 1894). В 1990–2000-х годах, в связи с прокладкой трамвайных путей, Управление древностей организовало серию спасательных раскопок, перерезав Мусрару широкой полосой, идущей с севера на юг, к Дамасским воротам в крепостной стене. Работы выявили византийский комплекс, на сегодняшний день – самый крупный из раскрытых в Иерусалиме, включавший в себя десятки монастырских институтов, с монашескими кельями, странноприимными домами, церквями и часовнями, банями, водопроводами, цистернами, кухнями и трапезными (см. избр. библ. Sukenik, Mayer, 1930; Amit, Wolf, 2000; Tzaferis et al., 2000; Re’em 2009)2. Множество погребальных крипт, выстроенных из камня или высеченных в скальной породе, постепенно сформировали северный некрополь византийского города. В раскопках был также выявлен богатый эпиграфический материал, включавший греческие и армянские строительные и погребальные надписи (Di Segni, Gellman, 2017; Stone, 2002). Строительство множества монастырей со странноприимными домами к северу от городских стен, несомненно, было связано с ростом паломничества в Иерусалим, небольшой по размерам город, не имевший возможности разместить многочисленных пилигримов в городской черте (Voltaggio, 2011). Интересно, что огромный паломнический комплекс, формировавшийся с V по VII в., поддерживавшийся в том числе императорскими пожертвованиями (Di Segni, Gellman, 2017) и до сих пор исследованный только частично, не упомянут ни в одном литературном памятнике византийской эпохи.

Непосредственно к западу от нашего участка, на территории французского паломнического комплекса Нотр-Дам де Франс, в 1990-х годах была обнаружена часть крупной общественной бани византийского периода (Chambon, 1990), однако из-за значительного расстояния между раскопанными участками ее связь с основной монастырской агломерацией установить не удалось. Раскопанный нами в 2018 г. фрагмент византийской застройки позволяет заполнить эту лакуну и значительно расширить границы комплекса к западу.

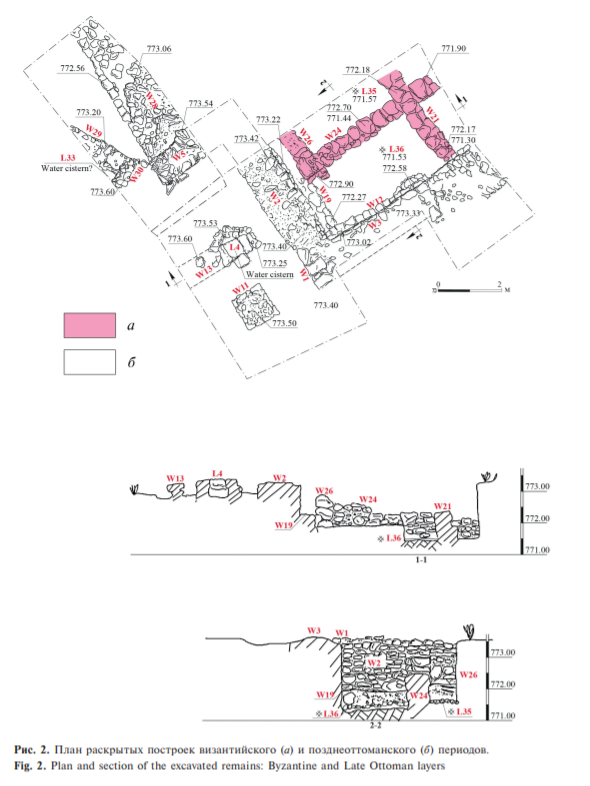

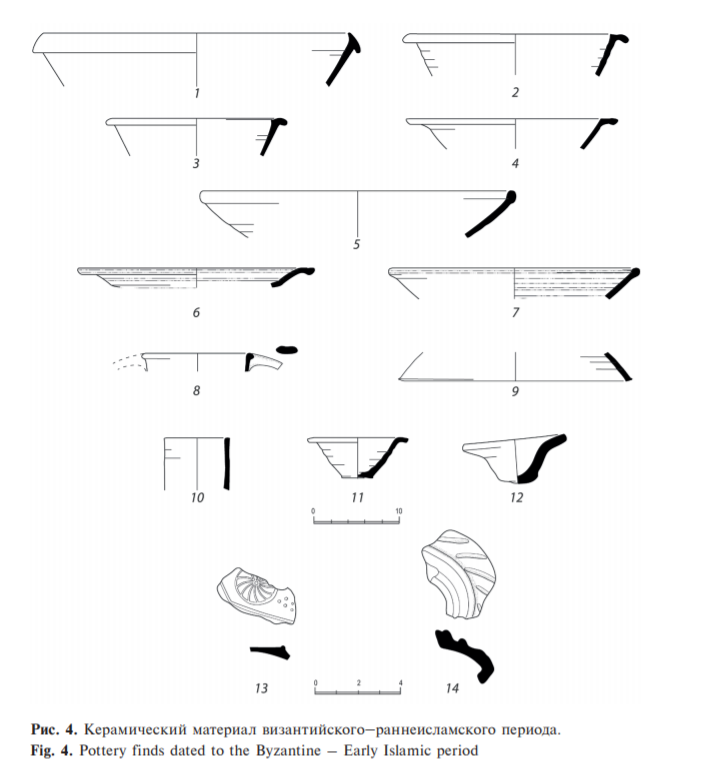

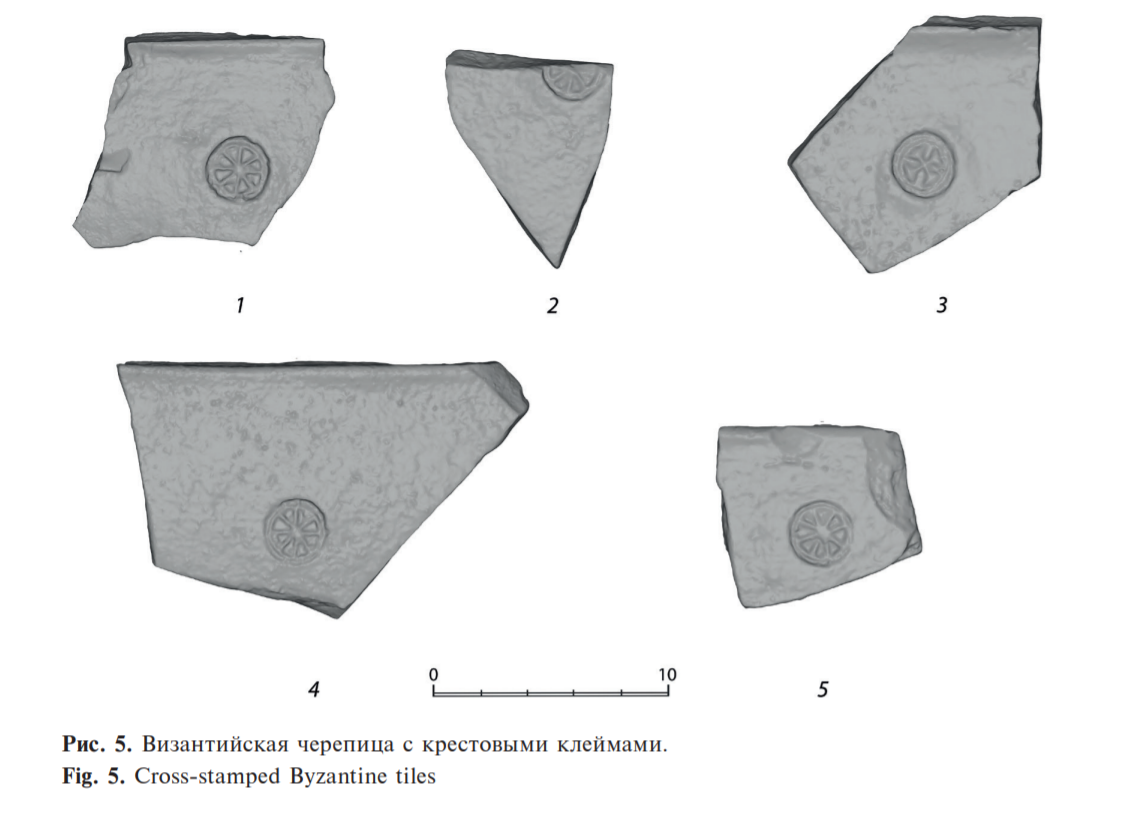

Архитектура византийского периода была раскрыта на незначительной площади раскопа (рис. 2). Три стены, сложенные из необработанных камней разной величины, составляют единую постройку, состоящую как минимум из пяти отдельных помещений (рис. 3). В двух из них (#L35 and #L36) были раскрыты полы из мелкого необработанного камня, уложенные на слой камнетесной крошки 10– 15-см толщины. Материковая скала под полами сохранила следы действовавшей здесь каменоломни, тщательно разровненной перед началом строительства в VI в. Богатый керамический материал, собранный на полах здания (рис. 4), в основном датируется VI – ранним VII в. и включает хорошо известный местный материал, характерный для конца византийского – раннеисламского периода: миски и плошки разных размеров, кухонную утварь, тарные кувшины, светильники и крышки для тарных сосудов, импортировавшихся из Египта (рис. 4, 11, 12). Стоит отметить необычное количество фрагментов черепицы, в том числе клейменой, полученных на столь незначительной площади раскопа. Среди клейм присутствует редкий тип маркировки равносторонним крестом, вписанным в круг (рис. 5), до сих пор обнаруженный всего на трех памятниках (все три – монастырские комплексы, находящиеся в Иерусалиме или в его непосредственной близости). Возможно, особая маркировка предназначалась исключительно для поставок церковным заказчикам или сама черепица изготавливалась неустановленной монастырской мастерской3. Фрагменты стеклянных сосудов включают несколько плошек и кубков, а также фрагмент светильника, датирующиеся VI в. (Winter, 2019, в печати). Из нумизматических находок следует выделить четыре монеты VI в., обнаруженные выше уровня полов, позднейшая из которых – полуфоллис Юстина II чекана 566/567 г. (Bijovsky, 2019, в печати). Среди прочих находок – незначительное количество фрагментов мраморной отделки и тысячи мозаичных тессер из белого местного камня, хотя сам мозаичный пол в пределах раскопа обнаружен не был.

Характерный для раскопанных прежде в Иерусалиме монастырских памятников материал (ценный импортный мрамор, мозаичные полы, множество стеклянной посуды, керамики и черепицы) свидетельствует о несомненной принадлежности раскрытых помещений к типу монастырских построек. Несмотря на скромную площадь раскопанного византийского слоя, результаты раскопок предоставляют важные комплементарные сведения, касающиеся топографии изученной местности и развития монастырско-паломнического комплекса за пределами городских стен, процессе и датировке его постепенного расширения в западном направлении.

Консульский дом

Верхний раскрытый архитектурный слой, расположенный на глубине ок. 0.5–0.7 м от дневной поверхности, представлен несколькими массивными стенами фундамента (рис. 2; 3), читающимися как юго-западный угол значительного по размерам здания и части его двора. На участке было также обнаружено две водные цистерны: L4, представляющая собой устье закрытого водного резервуара, и открытая цистерна L33, большей частью находящаяся вне южной границы раскопа. Отдельно стоящая квадратная стена W11 была идентифицирована как база для столпа, подпирающего балкон или террасу на верхнем этаже здания. Траншеи фундамента уходили глубоко, местами прорезая византийские стены (рис. 6). Датировка здания представляла значительную трудность: стены его были сложены из местного камня, грубо обработанного традиционным для Палестины способом, применявшимся сотни, если не тысячи, лет, а полы здания не сохранились. За исключением черепицы марсельского производства конца XIX – начала XX в. (см. de Vincenz, 2018), из засыпки выходил один только византийский материал. Только обнаруженный в кладке фундамента камень со следами закладки динамита позволил уверенно датировать постройку XIX в., периодам интенсивного, главным образом европейского строительства в святом городе. Дальнейшее исследование, позволившее в конце концов идентифицировать здание, проводилось уже на базе архивных материалов.

К середине XIX в. Иерусалим был хорошо картографированным городом, однако постройка на краю Мусрары, к востоку от французского комплекса Нотр-Дам, впервые появляется только на подробном плане Конрадта Шика 1894/95 г. Здесь она обозначена номером 83, с соответствующей подписью в легенде: “Wohnung der Russischen Konsulats-beamten” (“Жилье служащих Русского консульства”). К востоку еще один участок отмечен на плане как “Русское владение”4. Обращение к списку русского земельного имущества, составленного российским консулом А.Г. Яковлевым в донесении послу в Константинополе А.И. Нелидову от 29 апреля 1895 г., позволило точно идентифицировать оба участка: «Два участка земли: “Хомси” – у Новых ворот Иерусалима и “Эгнеми” у Дамасских ворот. Первое место, “Хомси”, имеет 3436 кв. метров или 5932 пики. На нем недавно выстроен дом для помещения чиновников Генерального консульства (...) Ныне эти участки представляют собою хорошую ценность: 1 кв. пика стоит около 10 фр. Оба обнесены стеною» (Лисовой, 2000. С. 86, 87).

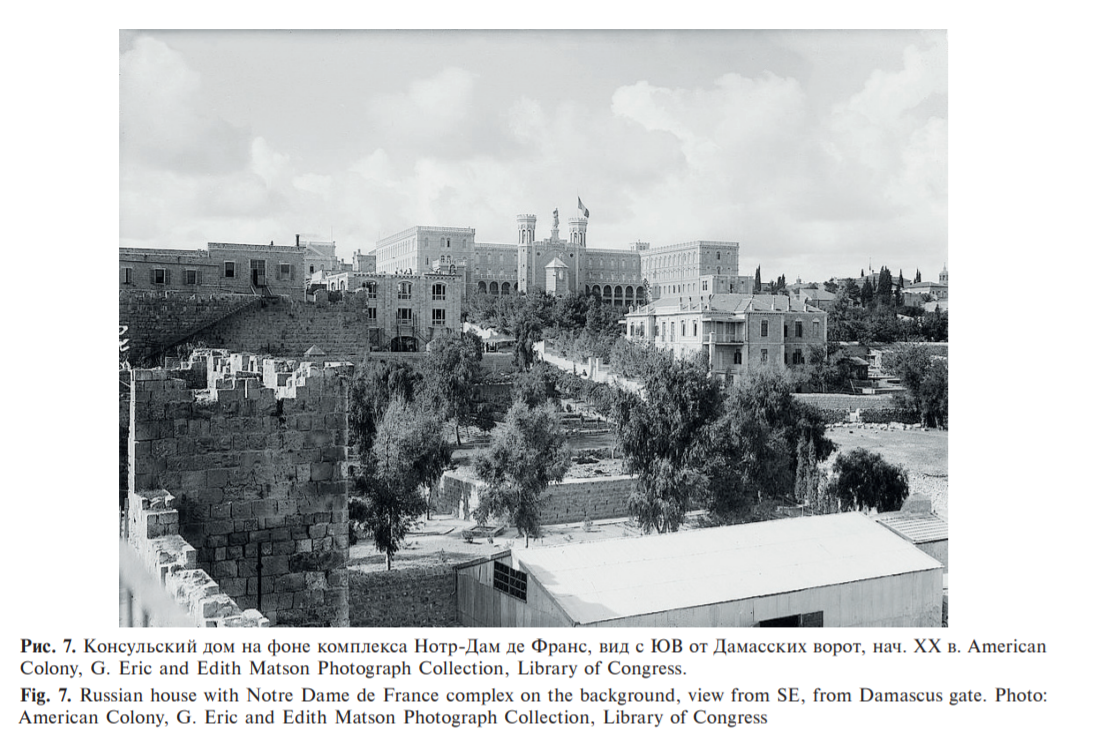

Кроме близости к крепостным стенам участок Хомси имел еще одно несомненное достоинство: постройки Русского Подворья, в том числе здание консульства, находились едва ли в 200 м к северо-западу. К началу строительства консульского дома часть города к северу от крепостных стен интенсивно застраивалась европейцами. Уже в 1850-х годах было возведено здание французской больницы Людовика Святого, в 1885–1904 гг. был выстроен паломнической комплекс Нотр-Дам (рис. 7). Интенсивность застройки была так высока, что в 1898 г. власти даже пробили новые ворота в городской стене (“Ворота султана Абдул-Хамида” – сегодня известные просто как “Новые”). В Архиве внешней политики Российской империи МИД России сохранилось множество документов, рассказывающих об эпопее со строительством дома для консульских служащих, начавшейся в 1889 г.: официальная переписка различных служб, проекты архитектора Георгия Франгия, подробные сметы, перепланировка в целях экономии, ожидаемо приведшая к бóльшим расходам, акт о торжественной закладке и освящении здания (полный анализ архивных материалов см. Вах, 2018). На планах здания и фотографиях, сделанных в процессе строительства, видны и раскрытые при раскопках элементы: столп, подпирающий балкон верхнего этажа и цистерны (рис. 8).

Стоит сказать несколько слов о дальнейшей судьбе здания. С началом Первой мировой войны все российские подданные мужского пола вынуждены были покинуть Палестину. Русское имущество было взято под контроль британскими войсками, вскоре получившими мандант на управление страной (Баталден, 1993). История консульского дома может быть частично восстановлена по планам города периода Британского мандата (1918–1948). На картах Иерусалима, предназначенных для туристов, британских служащих и военных, видно, что в консульском доме в разные годы размещались самые различные организации: полевая бухгалтерия и окружные офисы, отделение банка Барклайс, шотландская гостиница Св. Андрея, методистская община (‘Wesley House’) и даже местное отделение Института Пастера. По введенной британскими властями практике, применявшейся и на других русских постройках, хозяева зданий получали минимальную ренту, а сами здания сдавались внаем (Гультяев, 2010). Известно, что на первом этаже здания вплоть до начала войны 1948 г. проживали русские жильцы, в том числе бывшие служащие Палестинского православного общества5.

В 1948 г., к окончанию войны Израиля за независимость, консульский дом оказался на израильской стороне демаркационной линии, разделившей Иерусалим на арабскую (восточную) и еврейскую (западную) части. Европейские постройки XIX в., выстроенные к северу от крепостных стен, сильно пострадали в период между войнами 1948 и 1967 гг. Впоследствии многие были признаны не подлежащими реставрации и снесены.

Из рассказов жителей Мусрары, и сегодня живущих по соседству, выяснилось, что после 1948 г. консульский дом был заселен еврейскими эмигрантами из Курдистана. В здании расположилось около 20 семей, устроивших на первом этаже маленькую синагогу. Жильцов расселили только в 1973 г., после чего дом еще несколько лет простоял пустым, постепенно разрушаясь, пока не был снесен в 1978 г.6 Неудивительно, что от некогда нарядного здания не сохранилось ничего, кроме битой черепицы.

Случайная находка консульского дома в спасательных раскопках продолжила серию открытий последнего десятилетия, связанных с европейским периодом строительства (см. Finkielsztejn, Nagar and Bilig, 2009), в том числе и с русской строительной и паломнической активностью XIX в. Возможно, в исторической археологии Иерусалима настало время выделить отдельное направление – археологию русского присутствия.

References

- 1. Amit D., Wolf S., 2000. An Armenian Monastery in the Morasha Neighborhood. Ancient Jerusalem Revealed. H. Geva, ed. Jerusalem: Israel Exploration Society, pp. 293–298.

- 2. Batalden S., 1993. The fate of Russian landholdings in Jerusalem during the Mandate for Palestine Pravoslavnyy Palestinskiy sbornik [Orthodox Palestinian Collection], № 31(94), pp. 25–31. (In Russ.)

- 3. Bijovsky G., 2019. Coins from Ayn-Het Parking, Musrara, Jerusalem. Hadashot Arkheologiyot, 131. (In print).

- 4. Chambon A., 1990. Notre Dame Monastery. Excavations and Surveys in Israel, 9/2. Jerusalem, pp. 145–147.

- 5. de Vincenz A., 2018. Marseille Roof Tiles: Import to Palestine/Israel and their Local Counterpart in the Late Nineteenth and Early Twentieth Century. XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics Proceedings. Ankara: Koç University, pp. 83–86.

- 6. Di Segni L., Gellman D., 2017. A Justinian Inscription North of Byzantine Jerusalem, and its Importance for the Dating of the Nea Church Inscription. New Studies in Archaeology of Jerusalem and its Region, 11. Y. Gadot, Y. Zelinger, K. Cytrin-Silverman, J. Uziel, eds. Jerusalem: Israel Antiquities Authority, Institute of Archaeology, the Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University, pp. 27*–37*.

- 7. Finkielsztejn G., Nagar A., Bilig Y., 2009. The Northwestern Corner of Jerusalem’s Old City Wall: Medieval Archaeology and Modern History. New Studies in Archaeology of Jerusalem and its Region, 3. D. Amit, G.D. Stiebel, O. Peleg-Barkat, eds. Jerusalem: Israel Antiquities Authority and the Institute of Archaeology, the Hebrew University of Jerusalem, pp. 5*–9*.

- 8. Gul’tyayev R., 2010. Operation “Hammer and Sickle”. From the history of Russian landholdings in the Holy Land during the British Mandate, 1917–1948. Iyerusalimskiy pravoslavnyy seminar [Jerusalem Orthodox Seminar], 1. Moscow: Indrik, pp. 143–160. (In Russ.)

- 9. Lisovoy N.N., 2000. Rossiya v Svyatoy Zemle. Dokumenty i materialy [Russia in the Holy Land. Documents and materials], 1. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, pp. 86, 87.

- 10. Re’em A., 2009. Jerusalem, the Third Wall (Electronic resource). Hadashot Arkheologiyot – Explorations and Surveys in Israel, 121. URL: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1144&mag_id=115.

- 11. Schick C., Bliss F.J., 1894. Discovery of a Beautiful Mosaic Pavement with Armenian Inscription, North of Jerusalem. Palestine Exploration Quarterly, vol. 26, iss. 4, pp. 257–261.

- 12. Stone M.E., 2002. A Reassessment of the Bird and the Eustathius Mosaics. Armenians in Jerusalem and the Holy Land. M.E. Stone, R. Ervine, N. Stone, eds. Louvain: Peeters, pp. 204–219.

- 13. Sukenik E.L., Mayer L.A., 1930. The Third Wall of Jerusalem. Jerusalem: Hebrew University. 76 p.

- 14. Tchekhanovets Y., 2019. Jerusalem, Ayn-Het Parking Lot. Hadashot Arkheologiyot, 131. (In print).

- 15. Tzaferis V., Feig N., Onn A., Shukron E., 2000. Excavations at the Third Wall, North of the Jerusalem Old City. Ancient Jerusalem Revealed. H. Geva, ed. Jerusalem: Israel Exploration Society, pp. 287–292.

- 16. Vach K.A., 2018. Russian Consular House in Jerusalem in the Homsi area: a history of the construction. Iyerusalimskiy pravoslavnyy seminar [Jerusalem Orthodox Seminar], 8. Moscow: Indrik, pp. 82–107. (In Russ.)

- 17. Voltaggio M., 2011. Xenodochia and Hospitia in SixthCentury Jerusalem: Indicators for the Byzantine Pilgrimage to the Holy Places. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 127, 2, pp. 197–210.

- 18. Winter T., 2019. The Glass Finds from the Excavations at the Ayn-Het Car Park. Hadashot Arkheologiyot, 131. (In print).