- Код статьи

- S086960630005680-7-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005680-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 165-180

- Аннотация

В ходе раскопок 2013–2015 гг. обнаружен и частично изучен новый памятник средневековой новгородской архитектуры – Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря 1335 г. Храм представлял собой четырехстолпную одноапсидную постройку, с широким притвором с западной стороны и достаточно сильно выступающей на восток апсидой. Вероятно, в XVII в. притвор был разобран, вместо него, очевидно, были построены широкие паперти с трех сторон. Затем в 1695 г. стены и фундаменты храма 1335 г. полностью разобрали, астроительные материалы использовали для возведения нового ярусного храма, разрушившегося в 1697 г. сразу после окончания строительства. После разборки ярусного храма в 1698 г. было начато строительство Воскресенского собора, сохранившегося до наших дней. Археологические исследования позволили установить, что Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря – небольшой монастырский храм, в архитектуре которого продолжаются традиции зодчества конца XIII – начала XIV в. Однако, вероятно, именно в этом памятнике впервые появляются особенности, ставшие характерными для новгородских построек второй половины 30–40-х годов. XIV в.

- Ключевые слова

- новгородская средневековая архитектура, архитектурная археология, строительная техника и технология

- Дата публикации

- 27.03.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 795

В конце XIII – начале XIV в. в Новгороде и Новгородской земле практически каждый год строят новые здания; с 1292 по 1313 г. было возведено 14 храмов и оборонительных сооружений. Затем наступает многолетний перерыв, постоянная строительная деятельность возрождается только с 1333 г. и далее без существенных пауз продолжается до 1360 г., когда с момента закладки церкви Феодора Стратилата на Ручью 1360–1361 гг. можно вести отсчет нового этапа в развитии зодчества средневекового Новгорода. Из выстроенных в эти годы зданий частично сохранились или восстановлены после Великой Отечественной войны церкви Благовещения на Городище 1342–1343 гг., Спаса на Ковалеве 1345 г., отремонтированная в 1345 г. церковь Параскевы Пятницы 1207 г. В результате археологических работ 1930–1970-х годов были открыты несколько оборонительных сооружений, упомянутых в летописи, – участки стены Детинца 1331–1333 гг., “стена посадника Федора” 1335 г., крепость Орлец 1342 г. и участок стены крепости Орешек 1352 г. (Алешковский, 1962. С. 21; Кирпичников, 1995. С. 82–85; Арциховский, 1949. С. 132–136; Степанов, 1997; Овсянников, 1974; Кирпичников, 1984. С. 102–115). Благодаря раскопкам последних лет этот небольшой список удалось пополнить – изучена церковь Входа Господня в Иерусалим 1336–1337 гг. (Антипов и др., 2013), гражданская постройка перед западным фасадом Софийского собора (видимо, палата 1350 г.) (Антипов, Булкин, Жервэ, 2017). Среди открытых в ходе археологических работ зданий – Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря 1335 г.

Рис. 1. Воскресенский собор Деревяницкого монастыря. Вид с юга. Фото И.В. Антипова. Fig. 1. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery. A view from the south

История храма. Большую часть построек 1330 – начала 1350-х годов летописи связывают с именем владыки Василия, однако первый каменный храм в новгородской земле в 1330-е годы был построен по заказу архиепископа Моисея, постригшегося в схиму и жившего на покое. В 1335 г. владыка возводит Воскресенскую церковь в Деревяницком монастыре (Новгородская первая. С. 346). Согласно тексту жития святителя, после ухода на покой он жил сначала в Колмовом, а потом в основанном им Деревяницком монастыре (Повесть о Моисее. С. 11). Во второй раз Моисей взошел на владычную кафедру в 1352 г., в конце жизни святитель удалился в основанный им Сковородский монастырь. Деревяницкий храм снова появляется на страницах летописей уже в 1348 г., когда сообщается о его росписи, выполненной по заказу архиепископа Василия. Работы по росписи церкви были завершены 23 сентября – на Зачатие Иоанна Предтечи (Новгородская первая. С. 361).

Во второй половине XIV – первой трети XV в. Деревяницкий монастырь был своего рода загородной резиденцией архиепископов (Бобров, 2001. С. 52) – под 1414 г. летопись сообщает о пожаре на Деревянице, в результате которого сгорели “владычни хоромы”, а также cгорела каменная церковь Богородицы (видимо, Успенская), о времени строительства которой летописных известий нет (Новгородская первая. С. 404; Новгородская четвертая. С. 413). Именно Воскресенский храм стал местом упокоения нескольких новгородских владык. В притворе собора были похоронены жившие на покое в Деревяницком монастыре владыки Алексий (ум. 1390) (Новгородская первая. С. 475; Новгородская четвертая. С. 367) и Иоанн II (ум. 1417) (Новгородская первая. С. 407; Новгородская четвертая. С. 416). В этом же храме и, наиболее вероятно, также в притворе похоронили и выходца из Деревяницкого монастыря архиепископа Евфимия I Брадатого (ум. 1429) (Бобров, 2001. С. 52), по некоторым данным здесь же был захоронен и владыка Симеон (ум. 1421)1. Судя по отрывочным свидетельствам в ряде публикаций XIX в., погребения архиепископов Алексия и Иоанна II могли быть перенесены в конце XVII в. в западную паперть нового храма, данных о конкретных местах погребения владык публикации не содержат (Макарий, 1860. С. 625; Вихров, 1892. С. 14). Об этом сказано в заметке из архива Н.П. Сычева – могила архиепископа Иоанна находилась “налево”, т.е., очевидно, с севера, а архиепископа Алексия – “направо” (с юга?). Могила последнего была изучена И.А. Шляпкиным: “Он нашел дубовую, долбленую домовину, выкрашенную по бортам красной краской, толщина стенок 4 в[ершка] (крыта одной доской)” (Сычев, б/г. НА ИИМК РАН. Ф. 51. Д. 70. Л. 115об.; ср. Секретарь, 2011. С. 1592). Могила Иоанна II также была обследована, но оказалась разграбленной. Несмотря на приведенные выше сведения, как показывают данные археологических исследований, нет уверенности в точности соотнесения этих погребений с могилами знаменитых новгородских владык.

Из описи 1617 г., сделанной после шведского разорения, мы узнаем, что Воскресенский собор в начале XVII в. имел одну главу, вероятно, храм изначально был одноглавым (Опись 1617. С. 114). Уже к 1620 г. он был отремонтирован и освящен (Кадыкин, Шляпкин, 1911. С. 32). Сначала в 1580–1590-е годы, а затем с 1610 г. в Деревяницах жила братия Коневского монастыря, в те годы оказавшегося на территории Швеции. Здесь же до 1799 г. пребывала и чудотворная Коневская икона Богородицы.

На месте древнего храма, разобранного в 1694 г., в 1695–1697 гг. строится огромный со бор, который, согласно письменным источникам, был уникальным для Новгорода ярусным сооружением. После падения в 1697 г. только что построенной церкви на ее основании возвели существующий ныне двустолпный собор (галерея достраивалась уже в первое десятилетие XVIII в.) (рис. 1) (Кузьмина, Секретарь, 1999. С. 229–231).

В 1920 г. Воскресенский монастырь был упразднен, в 1931 г. его храмы закрыли. В 1960–1970-е гг. была осуществлена частичная реставрация Воскресенского собора по проекту Н.Н. Кузьминой, здесь находился склад новгородского завода “Стекловолокно”. В настоящее время храм никак не используется.

История изучения памятника. Целенаправленное археологическое изучение памятника ранее не проводилось. В 1960-е и 1980-е годы новгородскими реставраторами под руководством Н.Н. Кузьминой было выполнено несколько пристенных шурфов, однако следов первоначального храма, видимо, обнаружено не было. К сожалению, полная документация об этих работах отсутствует, можно лишь указать на то, что два шурфа 1984 г. были выполнены к северу и югу от стены, разделяющей центральную апсиду и дьяконник. Цель – изучение фундамента стены, в которой возникла широкая трещина. Остальные шурфы (видимо, их было два), судя по всему, были заложены в 1960-е годы снаружи, у стен паперти храма (известно, что один шурф находился у северной стены западной паперти, но его конкретное местоположение установить не удалось). Кроме того, по свидетельству Н.Н. Кузьминой, фрагменты фресок XIV в. были зафиксированы при земляных работах у юго-восточного угла собора.

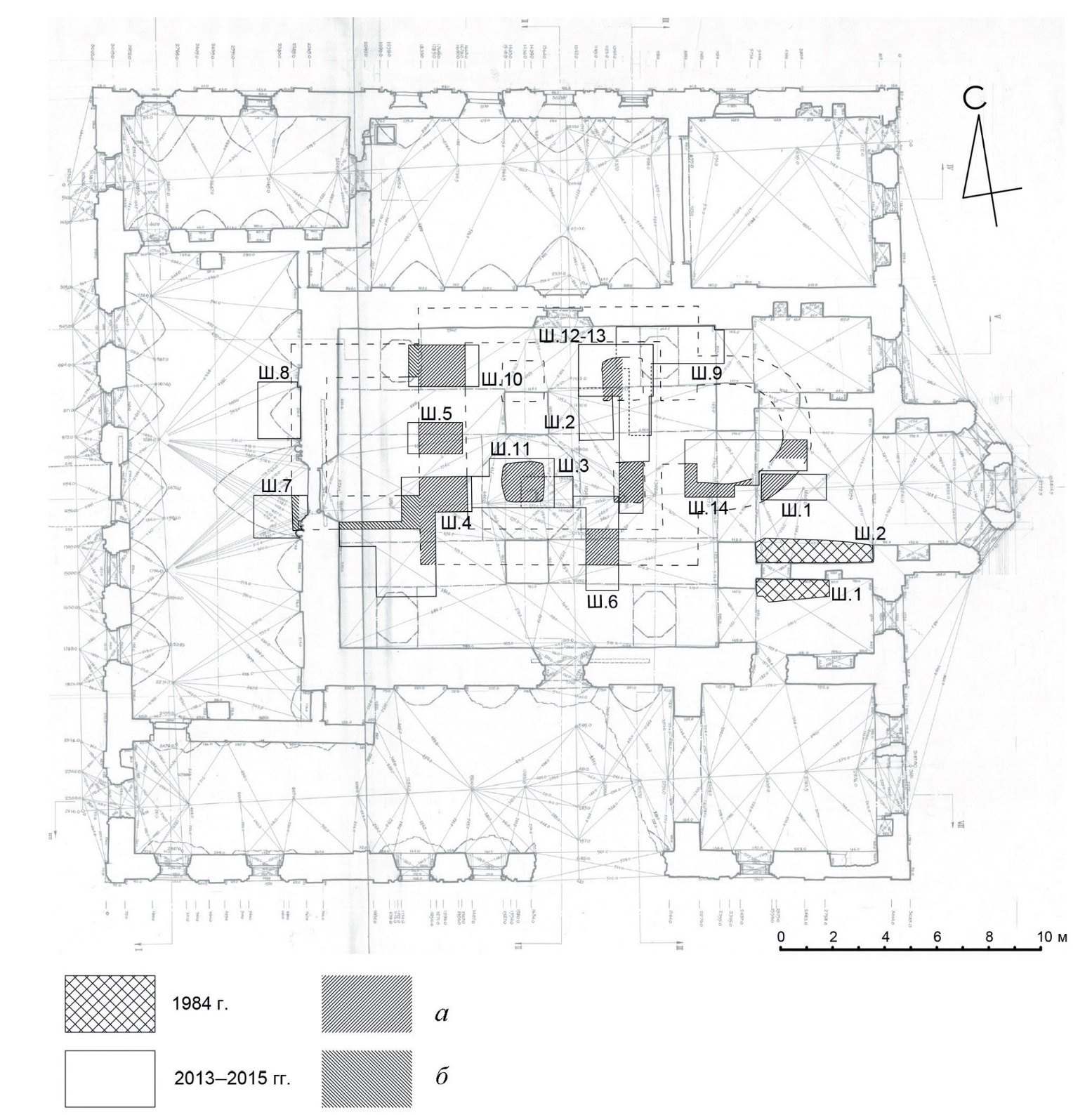

Архитектурно-археологическая экспедиция СПбГУ в 2013 г. впервые предприняла поиск церкви Воскресения Деревяницкого монастыря 1335 г. Ситуация осложнялась тем, что в интерьере ныне существующего огромного собора конца XVII в. раскопки можно было проводить только с помощью небольших шурфов, которые последовательно закладывали в разных частях памятника3. За три года раскопок (2013–2015) было выполнено 14 шурфов (рис. 2), из них 12 в основном объеме храма, а 2 в западной паперти (всего вскрыто 59.2 м2)4.

4. Раскопки 2013–2015 гг. были проведены благодаря инициативе и настойчивости Вал.А. Булкина, большую помощь в организации работ экспедиции внутри Воскресенского собора оказал А.Ю. Курочкин. Финансирование раскопок осуществлялось в рамках ряда научных проектов СПбГУ. В работах по изучению памятника участвовали десятки студентов и выпускников СПбГУ, однако вряд ли нам удалось бы достичь значимых результатов, если бы не усилия М.В. Балана (ГЭ). Чертежи в разные годы выполнены Т.В. Силаевой, К.Б. Образцовой, П.М. Поздневой, И.В. Антиповым. Компьютерная обработка чертежей проведена Д.Д. Ёлшиным и Д.С. Тугановой. Находки обработаны К.С. Чарыковой, Н.Д. Черниковой, Д.С. Скобкаревой, Д.О. Мартыновой, В.В. Азарочкиной, А.А. Терентьевой и переданы в фонды Новгородского музея-заповедника. Предварительные публикации о результатах работ были помещены в ежегодных изданиях конференции “Новгород и Новгородская земля. История и археология” (Антипов, Булкин, Жервэ, 2014; 2015; 2016).

Рис. 2. Воскресенский собор Деревяницкого монастыря, 1698–1699. План храма с шурфами 1, 2 (1984 г.) и 1–14 (2013–2015 гг.). Чертеж Д.Д. Ёлшина. Условные обозначения: а – участки, на которых обнаружены рвы от выборки фундаментов; б – участки, на которых обнаружены кладки фундаментов и стен. Пунктиром показан план храма 1335 г. Fig. 2. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery, 1698–1699. The plan view of the church with test pits 1, 2 of 1984 and 1–14 of 2013–2015

Археологические работы показали, что при строительстве собора 1695–1697 гг. не только стены, но и фундаменты основного объема храма XIV в. оказались полностью разобраны. Однако трассы стен и местоположение столбов первоначальной церкви четко фиксируются благодаря сохранившимся ямам и траншеям от выборки фундаментов, а также наличию погребальных конструкций, расположенных у внешних поверхностей стен первоначальной постройки. Кроме того, оказалось, что в конце XVII в. не были разобраны нижние части стен и фундаменты западного притвора храма XIV в.

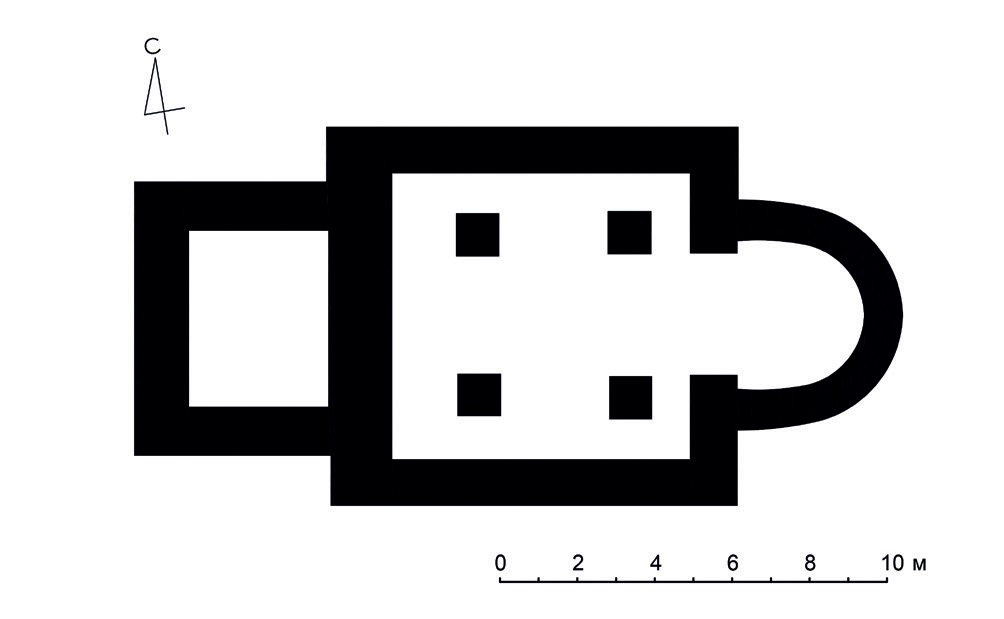

Таким образом, в результате наших работ удалось получить материалы для реконструкции плана фундаментов храма 1335 г. (к сожалению, детали плана памятника – наличие/ отсутствие лопаток; форму столбов и т.п. – восстановить невозможно), а также его западного притвора. Итогом этих усилий стало создание графической реконструкции схемы плана храма (рис. 3). Появились также некоторые данные о позднейшей строительной истории церкви XIV в., о храме 1695–1697 гг. и о фундаментах существующего собора.

Описание храма 1335 г. В ходе археологических исследований были выявлены траншеи от выборки южной и западной стен церкви, апсиды, полностью раскрыта яма от выборки юго-западного столба, частично – ямы от выборки восточных столбов, прослежен значительный участок кладки южной стены западного притвора, фрагменты кладок его северной и западной стен5. Таким образом, по результатам трех лет раскопок удается реконструировать план храма – четырехстолпной одноапсидной постройки размерами около 10.4 (З–В) × 9.8 (С–Ю) м, с притвором с западной стороны размером около 5.0 (З–В) × 7.1 (С–Ю) м и достаточно сильно выступающей на восток (ок. 4.2 м) апсидой. Размеры сторон подкупольного пространства, предположительно, около 2.8 (З–В) × 3.0 (С–Ю) м. Храм ориентирован на восток, с некоторым отклонением к югу.

До начала строительства храма на этой территории отложился культурный слой (черный гумус, мощность прослойки 5–46 см). Культурный слой и материковый песок были прорезаны при откопке фундаментных рвов церкви 1335 г. – слой песка и черного гумуса (выброс фундаментного рва) зафиксирован в различных частях храма. Над этим слоем находится прослойка известково-песчаного раствора, крошки ракушечника, плиты – слой, маркирующий закладку фундаментов первоначального храма. Выше зафиксирован слой светло-желтого песка, супеси – подсыпка верхней части фундамента и цоколя, над которой в ряде шурфов обнаружена прослойка известково-песчаного раствора, крошки ракушечника, плиты – слой строительства церкви 1335 г. Располагающаяся выше подсыпка (песок, гумус) является основанием под первоначальный пол храма XIV в.

Рис. 3. Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря, 1335 г. Реконструкция схемы плана. Чертеж И.В. Антипова, Д.Д. Ёлшина. Fig. 3. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery. 1335. A reconstruction of the plan

В ямах и траншеях от выборки стен и столбов обнаружено всего несколько валунов и их осколков, однако полученной информации достаточно для создания общей характеристики фундаментов: они вполне традиционны для новгородской архитектуры этого времени, сложены из валунов и, видимо, плиты насухо, просыпаны грунтом, вынутым при откопке траншей, – материковым песком и черным гумусом (культурным слоем, образовавшимся до начала строительства храма 1335 г.). Для стен использованы ленточные фундаменты, для столбов – столбчатые, никаких соединительных лент не обнаружено. Фундамент был врезан в материковый песок, но очень неглубоко (видимо, на 5–20 см). Субструкции в основании фундаментов отсутствовали. Стенки траншей фундаментов почти вертикальны, подкос, характерный для новгородских фундаментов, тут не прослежен (это и неудивительно, так как они устроены в гумусе и песке, а не в плотной глине, как в большинстве построек в Новгороде).

Траншеи для устройства фундаментов были выкопаны весьма неглубокие, не более 80 см, выше фундамент подсыпался грунтом, вынутым при откопке рвов, еще одна подсыпка была осуществлена, вероятно, после строительства стен храма и перед устройством пола. В целом, мощность фундаментов и цоколей стен составляла, видимо, 130–140 см, столбов – 120–130 см (расстояние от уровня подошвы фундаментов до отметки уровня пола XIV в.). Вполне вероятно, что реальная мощность фундаментов была еще меньше, так как участки, на заключительном этапе закрытые подсыпкой под пол, должны были выполняться в технике стеновой кладки.

Рис. 4. Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря, 1335 г. Яма от выборки юго-западного столба. Вид с севера. Фото И.В. Антипова. Fig. 4. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery, 1335. Pit A from pulling out the southwest pillar. A view from the north

Судя по параметрам траншеи от выборки фундамента южной стены, его ширина составляла 140–145 см, ширина фундамента западной стены – 150–180 см, ширина фундамента апсиды – не более 120 см. Соответственно, толщина южной и, вероятно, северной и восточной стен составляла около 120–125 см, а западной – 130–160 см, что позволяет предполагать, что в толще западной стены находилась лестница на хоры (как в ближайших по времени памятниках – церквях Входа Господня в Иерусалим 1336–1337 гг., Благовещения на Городище 1342–1343 гг., Спаса на Ковалеве 1345 г.). На хорах храма мог находиться придел. Стена апсиды была значительно меньшей толщины – около 100 см, у апсиды были заплечики.

Мы можем достоверно судить о параметрах фундамента юго-западного столба (рис. 4). Размеры ямы от его разборки в нижней части 115–120 (С–Ю) × 115–125 (З–В) см, в верхней части 135–150 (С–Ю) × 180–190 см. Вероятнее всего, столб имел в плане форму квадратную или круглую, но не прямоугольную, его размеры в стеновой кладке не превышали 110×110 см. Удалось выявить местоположение восточных столбов, установлена примерная длина по оси север-юг ямы от разборки фундамента северо-восточного столба – около 150 см, размеры юго-восточного столба не определены.

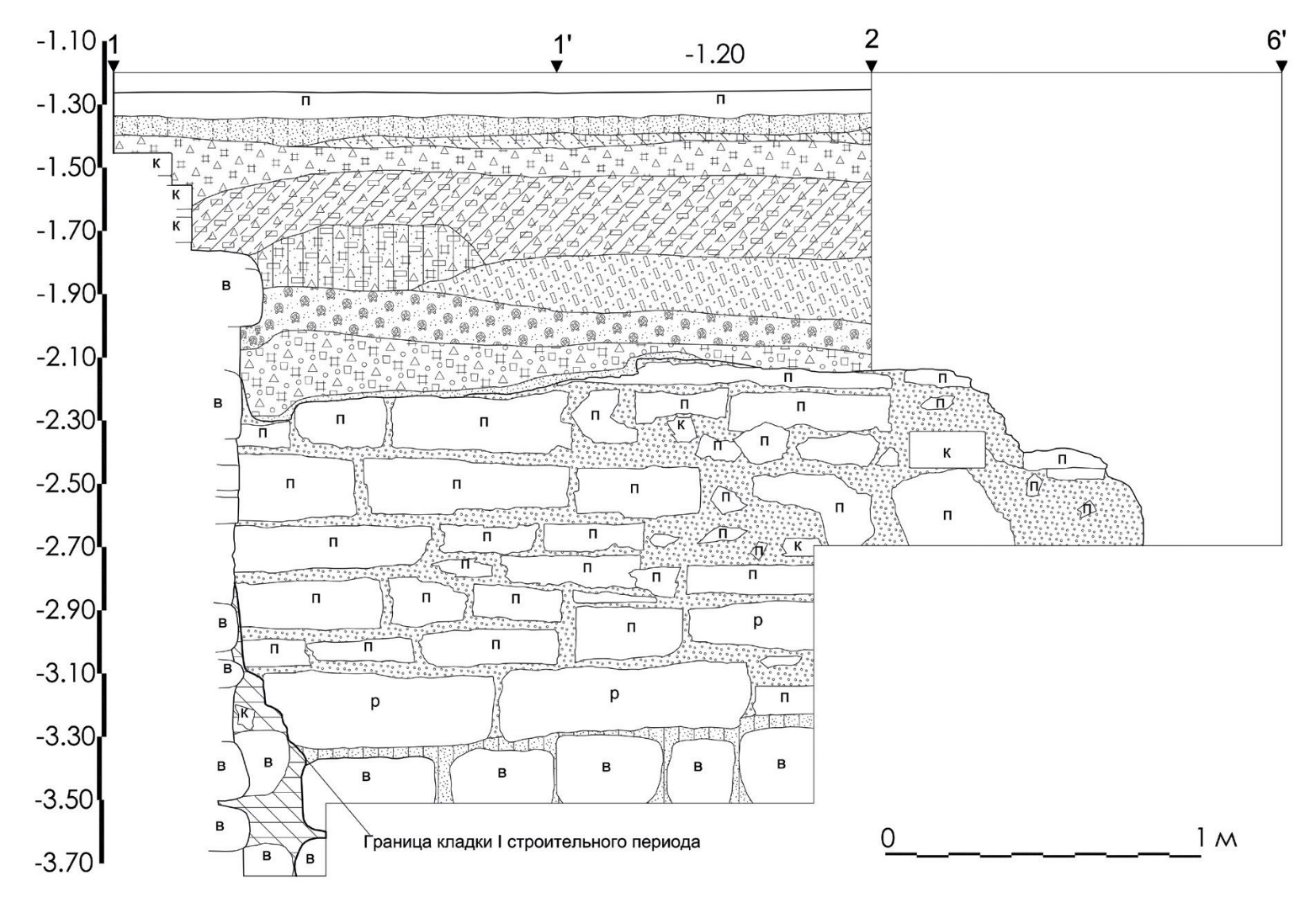

Значительно расширяют наши сведения об утраченном храме результаты раскопок западного притвора (рис. 5). В отличие от основного объема, притвор был разобран не полностью, сохранился не только фундамент, но и стеновая кладка этой части церкви. Нижний ряд фундамента южной стены притвора сложен из крупных валунов, над ним зафиксирована просыпка песком с гумусом. Второй ряд фундамента сложен из валунов, осколков плиты, обломков ракушечника, также засыпан песком с гумусом, сверху пролит известковым раствором с крупным песком. Фундамент мощностью около 70 см снаружи примерно на 12 см выступает от плоскости стены, уступ с внутренней стороны равен 13–14 см. В стратиграфии отчетливо читается фундаментный ров, который впущен в культурный слой, – черный гумус, на некоторых участках фундамент сложен с подкосом. Подошва фундамента притвора лежит на один ряд валунов выше подошвы фундамента основного объема. В подбое под фундаментом деревянных субструкций не обнаружено.

Рис. 5. Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря, 1335 г. Южная плоскость южной стены западного притвора. Чертеж Т.В. Силаевой, И.В. Антипова, Д.Д. Ёлшина. Fig. 5. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery, 1335. The southern plane of the south wall of the western narthex

Над вторым рядом валунов фундамента кладка приобретает стеновой характер, она выложена из красного ракушечника и плиты и затерта раствором, камни в этом ряду грубо отесаны и выступают из плоскости стены, вероятнее всего, этот ряд является либо верхней частью фундамента, либо своего рода цоколем здания. С учетом этого ряда (высотой до 30 см) максимальная высота сохранившейся стеновой кладки 115 см. Cохранилось до 8 рядов кладки из плитняка, в нижних частях помимо плитняка встречаются блоки красного ракушечника, кладка сложена на крепком известково-песчаном растворе с достаточно крупным песком. Плиты и блоки ракушечника в кладке очень разные, но, как правило, небольшие 28 × 13; 32 × 18 и т.п. Толщина южной стены притвора – 130 см. Толщина швов в стеновой кладке очень разная: вертикальных – 2–4 см, горизонтальных – 1.5–4.5 см, они имеют нерегулярный характер, так как основной стеновой материал кладки – плита. На одной из плит обнаружен фрагмент фасадной штукатурки. Лопатки на стенах притвора не зафиксированы.

Стратиграфические наблюдения показывают, что притвор был построен одновременно с основным объемом храма, соответственно информация о его строительных особенностях может дополнить сведения о характере фундамента и стеновой кладки Воскресенской церкви.

Рис. 6. Воскресенский собор Деревяницкого монастыря, 1690-е годы. Фрагменты фресок 1348 г. из раскопок 2013–2015 гг. Фото Т.Ю. Царевской. Fig. 6. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery, 1690s. Fragments of frescoes of 1348 from the excavations of 2013–2015

В строительном мусоре, образовавшемся после разрушения храма, встречается много осколков плиты и красного ракушечника, а также фрагменты брусковых кирпичей. Тесто большемерных кирпичей первоначального храма имеет однородный замес, без комьев, с большим количеством отощителя (крупный песок, шамот). Цвет обжига ровный краснокоричневый, однако есть и кирпичи с пережогом. У большинства фрагментов в середине отмечено серое пятно. Все поверхности обсыпаны крупным песком, за исключением верхней постели. Нижняя постель бугристая, мятая (в редких случаях ровная). На верхней постели есть следы обработки правилом (продольные линии). На некоторых экземплярах видны следы нижней губы (закраины), что говорит о формовке в неразъемной рамке. Иногда закраины срезаны, торцы ровные. Верх некоторых торцов приподнят, что также свидетельствует о формовке в неразъемной рамке. Основной формат: 28.5–31 × 13–14.5 × 7–8.5 см, дополнительный формат XIV в.: ? × 10 × 8 см.

Храм ремонтировали во второй половине XIV – первой трети XV в. К этому времени относятся кирпичи формата ? × 15 × 6.5 см, близкие по тесту и типу формовки к кирпичам первоначального храма, но имеющие принципиально иную толщину.

Из вторично использованных блоков известняка и ракушечника построены цокольные ряды северной и восточной стен обнаруженного нами “храма 2”, вероятно, разрушившейся церкви 1695–1697 гг. На одном из блоков ракушечника, находящихся в этой кладке, зафиксирован фрагмент штукатурки с фресковой живописью. При выкладке восточной стены “храма 2” были вторично использованы кирпичи от разобранного храма XIV в., вероятнее всего, от сводчатых или арочных конструкций, так как именно там чаще всего применялась цельнокирпичная кладка, которую легко можно было аккуратно разобрать. Таким образом, видимо, стены храма 1335 г. были сложены в основном из красного ракушечника и плиты, кирпич был использован, прежде всего, в кладке арок и сводов, возможно, барабана, а также, вероятно, для выкладки лопаток, порталов, оконных проемов.

Некоторое представление о профилировке архитектурных элементов можно составить благодаря находке лекального кирпича с выкружкой и узкой полочкой на одном из торцов (НВД-2015/К5). Лекальная форма была получена путем вырезки в кирпиче обычного типа и размера (правда, несколько более тонкого, чем обычный, – вместо стандартных 7–8 см его толщина составляет 6 см)6. Кирпич был срезан после формовки, но еще до обжиа. Вероятно, он был использован для оформления откоса окна или дверного проема.

В нескольких шурфах обнаружена лежащая на одинаковом уровне ровная проливка известково-песчаным раствором толщиной 2–5 см. Стратиграфия показывает, что она была сделана на завершающей стадии строительства храма 1335 г., после выполнения подсыпки, закрывшей слой строительства храма. Непосредственно на поверхности проливки зафиксирован тонкий серый гумусированный слой, вполне возможно, что такая прослойка могла появиться в ходе эксплуатации этого покрытия в течение какого-то времени. При этом прямо поверх данного слоя лежит слой выравнивающей подсыпки строительства конца XVII столетия, поэтому очевидно, что эта проливка функционировала в качестве пола еще в конце XVII в. Конечно, сложно представить, что в храме с XIV до конца XVII в. существовал наливной растворный пол, однако никаких следов других настилов найдено не было. Обнаружение в церкви Входа Господня в Иерусалим 1336–1337 гг. первоначального пола из поливных керамических плиток, казалось бы, позволяет высказать предположение, что и в Деревяницком храме существовало подобное покрытие. В то же время никаких отпечатков от плиток на проливке нет, а в храме Входа Господня в Иерусалим плитки пола лежали поверх положенной на каменные плиты растворной подготовки. Нельзя полностью исключать возможности существования дощатого пола, положенного на растворную подготовку. В процессе работ не найдено каких-либо следов пола притвора, правда, надо отметить, что пространство внутри притвора почти не было затронуто исследованиями. К западу от юго-западного столба храма обнаружена столбовая яма диаметром 22 см, судя по стратиграфии – яма от стойки строительных лесов.

Видимо, западный притвор церкви 1335 г. был уничтожен еще в первой половине – середине XVII в. Вместо первоначального притвора, вероятно, были построены широкие паперти с трех сторон, в которых были совершены захоронения в кирпичных саркофагах (найдено два саркофага, поставленных прямо на остатки северной и южной стен первоначального притвора)7. Строители конца XVII в. уже не видели стен первоначального притвора, именно по этой причине его кладки сохранились, при том, что стены и столбы основного объема храма были полностью выбраны в 1695 г., а строительные материалы использованы для возведения нового храма. Северные стены соборов конца XVII в. были поставлены точно на место северной стены церкви XIV в., что позволило сохранить преемственность храмов в ориентации по сторонам света.

Находки. Основной категорией находок в ходе раскопок 2013–2015 гг. были фрагменты настенной росписи 1348 г. (атрибуция живописи проведена по итогам работ 2013 г. Т.А. Ромашкевич и В.Д. Сарабьяновым). Всего за три сезона работы на памятнике собрано около 60 000 фрагментов фресок (рис. 6). Больше всего фрагментов происходит из слоя известково-песчаного раствора, кирпичного боя, щебня с фрагментами фресок – слоя подсыпки, сделанной при строительстве храма конца XVII в. Подсыпка осуществлялась строительным мусором, образовавшимся после разрушения первоначального храма. Вероятно, для вторичного использования в кладке были отобраны целые камни и кирпичи, остальные строительные материалы и фрески были собраны в кучи где-то около стройплощадки и затем использованы для устройства подсыпки при строительстве нового храма. Там, где слоя строительного мусора не хватило, подсыпка была дополнена песком. Таким образом, к сожалению, место находки фрагментов фресок не может помочь соотнести их с конкретной частью храмового пространства, так как они были перемещены еще в конце XVII в.

Обнаружено значительное число фрагментов с деталями одежд (в том числе крестчатых риз святителей), орнаментами, фоновыми покрасками, живописными надписями и надписями-граффити. Найдено совсем немного фрагментов личного, среди которых выделяется миниатюрный лик, представленный в трехчетвертном повороте влево. По мнению Т.Ю. Царевской, часть обнаруженных фрагментов относится к алтарной росписи – традиционной для алтаря “Службе святых отцов” (Смирнова, Царевская, в печати. С. 456–458).

Среди индивидуальных находок наибольший интерес представляет свинцовая печать с изображением св. Троицы на лицевой стороне (НВД-2015/И3). Оборот печати сохранился очень плохо, и, несмотря на проведенные реставрационные работы, надпись здесь прочитать не удалось. По мнению П.Г. Гайдукова, находка может быть атрибутирована как очень редкая печать новгородского архиепископа Макария (1526–1542)8.

Другие значимые находки – шумящая подвеска финно-угорского типа, с тремя цепочками с утиными лапками на концах (вероятно, вторая половина XII–XIII в.); три фрагмента позолоченной серебряной басмы, в том числе мельчайших (последняя четверть XVI – первая четверть XVII в.9); фрагменты слюды из оконного переплета, с отверстиями от гвоздей. Многочисленные находки оконных стекол в слое разрушения храма 1335 г. свидетельствуют о том, что наряду со слюдой для заполнения оконных проемов в этой постройке применялось и стекло.

Среди находок, вошедших в керамическую коллекцию, особый интерес представляют части сосудов из красножгущейся глины, на поверхностях которых зафиксирован раствор, – фрагменты верхних частей и стенок голосников. Большая часть фрагментов не орнаментирована. Удалось реконструировать форму сосуда: это был горшок с достаточно невысоким горлом и прямым венчиком, диаметр венчика 14 см. Фрагменты керамики из культурного слоя, отложившегося до начала строительства храма 1335 г., весьма немногочисленны и могут быть датированы в основном XIV в.

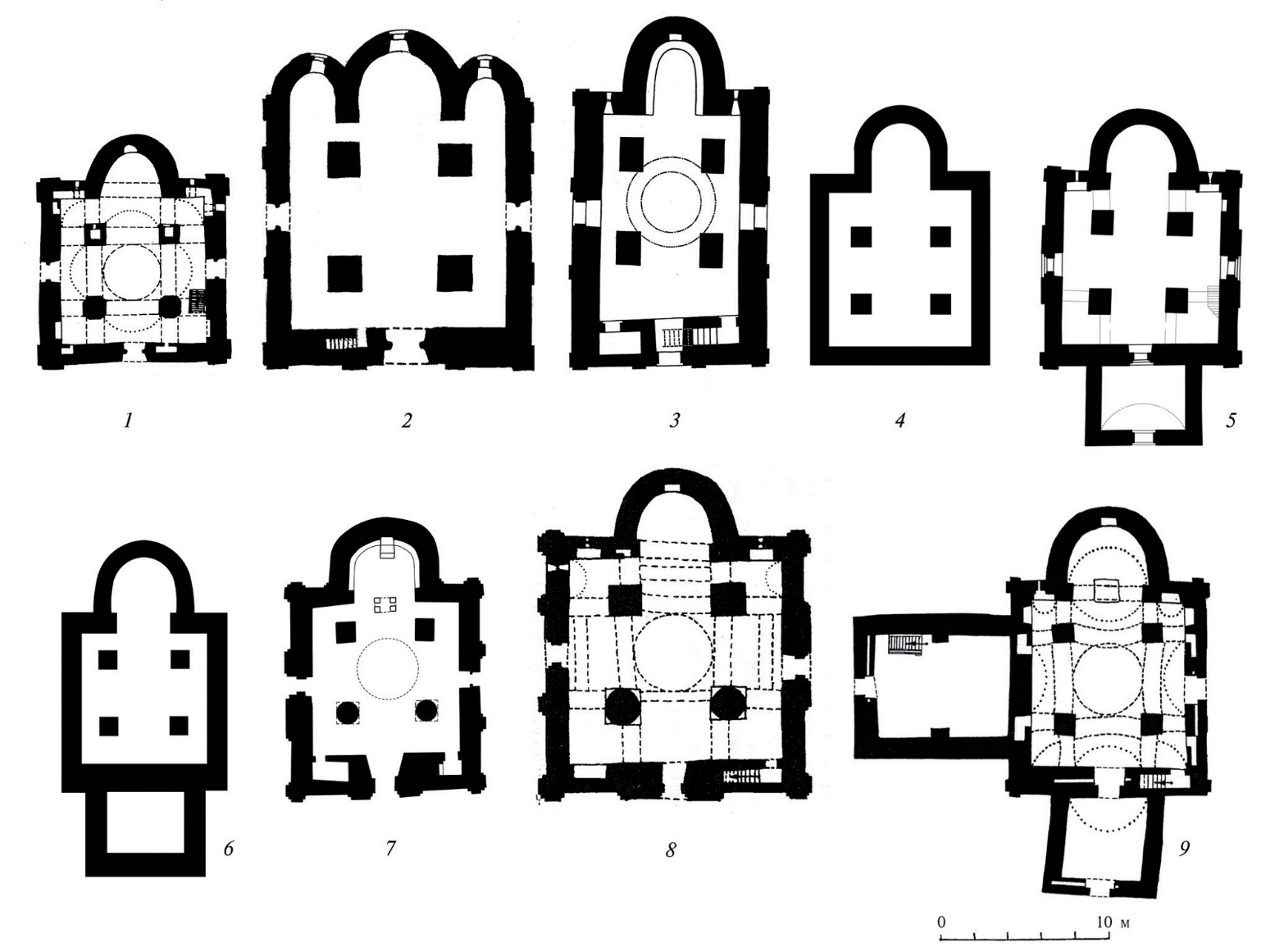

Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря 1335 г. и новгородская архитектура 1330–1350-х годов. Несмотря на плохую сохранность памятника, полученные данные позволяют поставить Воскресенскую церковь 1335 г. в контекст развития новгородской архитектуры конца XIII – первой половины XIV в. Еще в первой трети XIII в. в Новгороде появляется тип небольшого одноглавого одноапсидного храма (церковь Рождества Богородицы в Перыни). Для архитектуры рубежа XIII–XIV вв. характерно редкое типологическое разнообразие, мы видим постройки, очень разные по типам: трехапсидный храм “на старой основе” (церковь Феодора Стратилата на Щиркове, 1292–1294 гг.), вытянутый по оси запад–восток одноапсидный храм (Михаила Архангела на Михайлове, 1300–1302 гг.). Однако наиболее продуктивным для дальнейшего развития новгородской архитектуры оказался еще один тип, продолжающий схему Перынской церкви, – одноапсидный одноглавый храм с подквадратным планом основного объема (церкви Николы на Липне 1292 г., Покрова Шилова монастыря 1310 г., Николы Белого 1312–1313 гг.). Перечисленные храмы, при наличии многих ярких индивидуальных черт, оказываются близкими по решению структуры плана. Именно эта архитектурная типология послужила основой для возрождения церковного строительства в 1330-е гг. К этой группе построек можно отнести церкви Входа Господня в Иерусалим 1336–1337 гг., Благовещения на Городище 1342–1343 гг., Спаса на Ковалеве 1345 г. К данному типу относилась и Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря 1335 г. – первый по хронологии памятник в этом ряду (рис. 7).

Рис. 7. Планы новгородских храмов 1290–1340-х годов.: 1 – церковь Николы на Липне (1292); 2 – церковь Федора Стратилата на Щирковой ул. (1292–1294); 3 – церковь Михаила Архангела на Михайловой ул. (1300–1302); 4 – церковь Покрова Шилова монастыря (1310); 5 – церковь Николы Белого (1312–1313); 6 – Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря (1335); 7 – церковь Входа Господня в Иерусалим (1336–1337); 8 – церковь Благовещения на Городище (1342–1343); 9 – церковь Спаса на Ковалеве (1345). Fig. 7. Plan views of Novgorod churches of 1290–1340

План Воскресенской церкви не демонстрирует нам каких-то новых черт, одна из наиболее характерных его особенностей – наличие заплечиков у апсиды – также не является уникальной: впервые в истории новгородской архитектуры они появляются в церкви Николы Белого. Внутристенная лестница встречалась в памятниках рубежа XIII–XIV вв. (церкви св. Феодора Стратилата на Щиркове и Михаила Архангела на Михайловой ул.), однако чаще использовались деревянные лестницы, располагавшиеся в юго-западном углу постройки (церкви Николы на Липне, Покрова Шилова монастыря, Николы Белого) (Антипов, 2018. С. 11, 16, 17). У большинства новгородских храмов конца XIII – начала XIV в. не было западных притворов (исключение – церковь Николы Белого), среди новых храмов 1330–1340-х годов. притвор имела церковь Спаса на Ковалеве10. Очевидно, наличие притвора не было обязательно для новгородских церковных построек этого времени, отметим, что все три храма с притворами – монастырские. Относительно притвора деревяницкого храма мы точно знаем, что он имел погребальную функцию, вероятно, подобное назначение было и у притворов других построек.

Рис. 8. Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря. Южный фасад кладки северной стены и фундамента “храма 2” (собора 1695–1697 гг.). Чертеж К.Б. Образцовой, Д.С. Тугановой. Fig. 8. The Resurrection church of the Derevyanitsky Monastery. The southern facade of the northern wall masonry and the foundation of “temple 2” (the cathedral of 1695–1697)

Вполне вероятно, что именно в Воскресенской церкви сформировалось художественное решение фасадов и интерьера, которое потом будет повторено в двух наиболее ярких постройках 1330–1340-х годов – церквях Входа Господня в Иерусалим и Благовещения на Городище. К сожалению, утрачена возможность узнать, были ли в деревяницком храме западные круглые столбы, двухуступчатые лопатки и другие особенности, характерные для этих памятников.

С точки зрения строительной техники Воскресенская церковь не демонстрирует каких-либо новаций – тип и формат кирпича постройки сходен с параметрами кирпичей других храмов этого времени (Antipov, Gervais 2015. P. 71, 72), близки материал, тип и иные характеристики фундаментов.

Таким образом, Воскресенская церковь Деревяницкого монастыря – небольшой монастырский храм, в архитектуре которого после многолетнего перерыва продолжаются как художественные, так и строительные традиции зодчества конца XIII – начала XIV в. Однако, вероятно, именно в этом памятнике впервые появляются особенности, ставшие характерными для новгородских построек второй половины 30–40-х годов XIV в. Пока у нас существуют весьма ограниченные сведения о построенных во второй половине 20 – начале 30-х годов XIV в. храмах Московского кремля, нет изученных датированных памятников тверской и западнорусской архитектуры первой половины XIV столетия. В этом контексте данные, полученные в результате раскопок Воскресенской церкви Деревяницкого монастыря, позволяют дополнить картину развития древнерусской архитектуры в первой половине XIV в.

Воскресенские храмы XVII в. В ходе раскопок удалось получить информацию и о двух Воскресенских соборах конца XVII в. – храме 1695–1697 гг., развалившемся после завершения постройки, и ныне существующем здании. С собором 1695–1697 гг., наиболее вероятно, должны быть сопоставлены кладки “храма 2”; к сожалению, план постройки не может быть реконструирован. Ее северная стена поставлена практически по трассе северной стены стоящего сейчас храма и почти полностью в восточной части совпадает с местом северной стены храма 1335 г. (западная часть северной стены не обнаружена). Восточная стена церкви 1695–1697 гг. находилась в уровне современной солеи. Не вполне понятно, где проходила западная стена, никаких ее следов не найдено. В этой связи остается неясным, насколько облик здания, реконструированный Н.Н. Кузьминой по данным порядной на его строительство, в действительности соответствовал намеченному замыслу. То, что постройка может быть датирована 1695–1697 гг., показывает как относительная хронология строительства, так и следы разрушения стен этого здания – в кирпичной кладке восточной стены зафиксированы три вертикальные трещины, которые разорвали не только швы, но и сами кирпичи.

От кладки северной стены сохранился цоколь, сложенный из блоков ракушечника и плитняка, от восточной – помимо цоколя 5–7 рядов кирпичей, выложенных в технике верстовой кладки (вторично использованы кирпичи XIV в.). Изучен до подошвы фундамент северной стены (мощность около 200 см), сложенный из валунов на глине, верхний ряд валунов пролит известково-песчаным раствором (рис. 8). Деревянных субструкций под фундаментом не обнаружено. Стратиграфия показывает, что мелкий строительный мусор, появившийся в ходе разборки храма 1335 г., не был применен при возведении храма 1695–1697 гг., его использовали строители ныне стоящего собора для поднятия уровня пола в новой постройке.

Двухуступчатый цоколь западной стены храма сложен из кирпича на известково-песчаном растворе с мелким песком и по технике аналогичен кладке западной стены, сложенной из светло-красных кирпичей без песчаной обсыпки форматом 28.5–29.5×13.5–14 × 7–8 см11. Ниже прослежено до 8 рядов фундаментной кладки на высоту 197–200 см, однако подошва ее не обнаружена. Кладка врезана в материковый песок.

Работы на Воскресенской церкви Деревяницкого монастыря на данном этапе завершены. Предполагаем, что, если когда-то этот бесхозный ныне храм станет объектом реставрационных работ, можно будет выполнить еще ряд шурфов, которые, возможно, позволят уточнить реконструкцию плана памятника и, безусловно, приведут к расширению наших знаний об ансамбле монументальной живописи храма.

Библиография

- 1. Алешковский М.Х. Новгородский детинец 1044–1430 гг. // Архитектурное наследство. Вып. 14. М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1962. С. 3–26.

- 2. Антипов И.В. Лестницы в новгородской архитектуре конца XIII–XV вв. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 29. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 9–26.

- 3. Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В. Архитектурно-археологические исследования в Великом Новгороде и Новгородском районе // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 28. Великий Новгород: НГОМЗ, 2014. С. 121–128.

- 4. Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В. Исследования новгородских монастырских храмов XIV в. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 29. Великий Новгород: НГОМЗ, 2015. С. 150–155.

- 5. Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В. Раскопки Воскресенской церкви Деревяницкого монастыря (1335 г.) и разведки в Новгородском районе // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 30. Великий Новгород: НГОМЗ, 2016. С. 81–89.

- 6. Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В. Гражданская постройка XIV в. в Новгородском детинце // Seminarium Bulkinianum. IV. СПб.: Каламос, 2017. С. 59–71.

- 7. Антипов И.В., Булкин Вал.А., Жервэ А.В., Родионова М.А. Исследования церкви Входа Господня в Иерусалим в новгородском Детинце в 2012 г. // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 27. Великий Новгород: НГОМЗ, 2013. С. 53–59.

- 8. Арциховский А.В. Раскопки на Славне в Новгороде // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949 (МИА; № 11). С. 132–136.

- 9. Бобров А.Г. Монастырские книжные центры Новгородской республики // Книжные центры Древней Руси. Севернорусские монастыри. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 3–123.

- 10. Вихров А.В. Новгородский Деревяницкий Воскресенский женский монастырь и Епархиальное при нем училище. Новгород: Типо-лит. Новгор. губ. правл., 1892. 21 с.

- 11. Кадыкин П.Ф., Шляпкин И.А. Летопись и акты новгородского мужского Деревяницкого монастыря (1335–1839) // Вестник археологии и истории, издаваемый Императорским археологическим институтом. Вып. XXI. Санкт-Петербург: Синод. тип., 1911. Отд. II. С. 1–162.

- 12. Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л.: Наука, 1984. 275 с.

- 13. Кирпичников А.Н. Архитектурно-археологическое изучение новгородского Кремля // Новгородский исторический сборник. 5 (15). СПб.: Наука, 1995. С. 76–88.

- 14. Кузьмина Н.Н., Секретарь Л.А. Деревяницкий Воскресенский монастырь (история строительства, архитектуры, реставрации) // Новгородский исторический сборник. 7 (17). СПб.: Наука, 1999. С. 226–244.

- 15. Макарий (Миролюбов). Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Т. 1. М.: Тип. В. Готье, 1860. VI, 654 с.

- 16. Новгородская первая – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 642 с.

- 17. Новгородская вторая – ПСРЛ. Т. 30: Новгородская вторая (Архивская) летопись. М.: Наука, 1965. 240 с.

- 18. Новгородская четвертая – ПСРЛ. Т. 4, ч. 1: Новгородская четвертая летопись. М.: Языки русской культуры, 2000. 728 с.

- 19. Овсянников О.В. Каменная крепость XIV в. в низовьях Северной Двины // КСИА. 1974. Вып. 139. С. 114–117.

- 20. Опись 1617 г. – Опись Новгорода 1617 года. Ч. 1 / Ред. В.Л. Янин. М.: Ин-т истории СССР, 1984. 173 с.

- 21. Повесть о Моисее, архиепископе новгородском // Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Кушелевым-Безбородко. Вып. 4. СПб.: Тип. Кулиша, 1862. С. 10–15.

- 22. Секретарь Л.А. Монастыри Великого Новгорода и окрестностей. М.: Северный паломник, 2011. 578 с.

- 23. Смирнова Э.С., Царевская Т.Ю. О монументальной живописи Новгорода 1330-х – начала 1350-х гг. // История русского искусства. Т. 4 / Отв. ред. Э.С. Смирнова. М. С. 453–463. (В печати.)

- 24. Степанов А.М. Исследования 1996 г. на Славне // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 11. Новгород: НГОМЗ, 1997. С. 19–25.

- 25. Сычев Н.П. Новгород. София. Нередица. Никола на Липне. Карта владений Великого Новгорода. Заметки о Новгороде, Пскове. Изборске и Печорском монастыре // НА ИИМК РАН. Ф. 51. Д. 70.

- 26. Antipov I., Gervais A. The bricks from St. Nicholas church at Lipno near Novgorod (1292) and the origins of the new Novgorodian building tradition // Estonian Journal of Archaeology. 2015. № 1 (19). P. 58–79.

2. К сожалению, в публикации Л.А. Секретарь ошибочно указано, что И.А. Шляпкиным была изучена могила архиепископа Иоанна II