- Код статьи

- S086960630005681-8-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005681-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 171-191

- Аннотация

В 2007 г. в процессе охранных раскопок на территории Тайницкого сада в Московском Кремле была вскрыта зона деревянных жилых строений средневекового города, частично пострадавших от пожара во второй половине XIV – середине XV в. При расчистке сооружения 32 выявлены останки разновозрастных индивидуумов, погибших при этом пожаре. Кроме того, на одном из участков раскопа обнаружены разрозненные останки других людей, погребенных в XIV–XVI вв. на местном кладбище. В данной статье в научный оборот вводятся сведения о конституциональных особенностях и заболеваниях людей, населявших кремлевский подол. Предварительный анализ антропологических останков проводился авторами непосредственно в процессе раскопок, и позднее уже в лабораторных условиях эти исследования были продолжены, в том числе с использованием современных методов радиологии – компьютерной томографии и микрофокусной рентгенографии. В рамках комплексного исследования рассмотрены параметры физического развития горожан, описаны патологические проявления и оценен социальный статус жителей подола. Воссоздана история гибели людей, укрывшихся в подполе горящего дома.

- Ключевые слова

- средневековая Москва, Кремль, Тайницкий сад, палеопатология, скелетная морфология

- Дата публикации

- 23.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 1496

Археологические исследования на территории Московского Кремля – большая удача для специалистов, позволяющая прикоснуться к средоточию государства начиная с эпохи средневековья.

К недавним масштабным раскопкам некрополя Чудова монастыря, проводившимся под руководством Н.А. Макарова, был привлечен широкий круг экспертов (Археология…, 2018). Была исследована и многочисленная антропологическая коллекция, которая служит важным источником для воссоздания параметров физического развития, состояния здоровья и, в целом, качества жизни привилегированных жителей Москвы в XV–XVII вв.

Одним из первых исследований в Кремле, проведенных Институтом археологии РАН и Государственным музеем-заповедником “Московский Кремль”, были спасательные раскопки 2007 г. на территории Тайницкого сада. В анализе материалов приняли участие различные специалисты, что позволило значительно расширить методическую базу исследования (Дубровин, Коваль, 2014; Энговатова и др., 2015; Орфинская, 2016; Коваль и др., 2017).

Цель настоящей работы – введение в научный оборот сведений о конституциональных особенностях и заболеваниях людей, чьи останки были найдены в ходе охранных раскопок 2007 г.

Археологический контекст. Раскопки 2007 г. проводились в Тайницком саду – южной оконечности Кремля, которая в древности именовалась Подолом. В письменных источниках этот топоним впервые появляется во второй половине XIV в. и обозначает пологий склон холма, выходивший к левому берегу Москвы-реки. В XIV–XV вв. этот район, по мнению историков, был заселен московской знатью (Забелин, 1905. С. 625), что отразилось в названиях расположенных вблизи крепостных башен (Полное собрание…, 1859. С. 219). Археологическими исследованиями 2007 г. была затронута юго-восточная часть Подола.

В раскопах обнаружена усадебная застройка и выяснено, что этот участок обживался со второй половины XIII в. (Дубровин, Коваль, 2014. С. 96, 97). Антропологические остатки найдены на двух разных участках раскопа (Панова, Коваль, 2008).

В крайнюю северо-восточную часть раскопа 1 попали три целых захоронения в гробах, датировка которых, судя по планиграфии застройки этого участка, находится в широких рамках XIV–XVI вв. (Дубровин, Коваль, 2014). Здесь же, рядом с погребениями, была раскопана яма 46. В ней найдены человеческие останки, судя по всему, перезахороненные (Панова, Коваль, 2008. С. 131).

Это типичные для средневековья погребения, находившиеся на окраине кладбища, датируемого в широких рамках конца XIV–XVI в. и относящегося к одной из церквей на Подоле (не исключено, что к ц. свв. Константина и Елены). По письменным источникам, здесь было несколько церквей, в основном в его восточной половине. Наиболее известен храм Константина и Елены, впервые упоминаемый в 1470 г. (Полное собрание…, 1859. С. 158). В XVII в. жилые дворы здесь располагались близко к церкви и бывшему при ней кладбищу: “в такой тесноте, что от алтарей до тех дворов оставалось пространства всего на 3 саж.” (Забелин, 1905. С. 622).

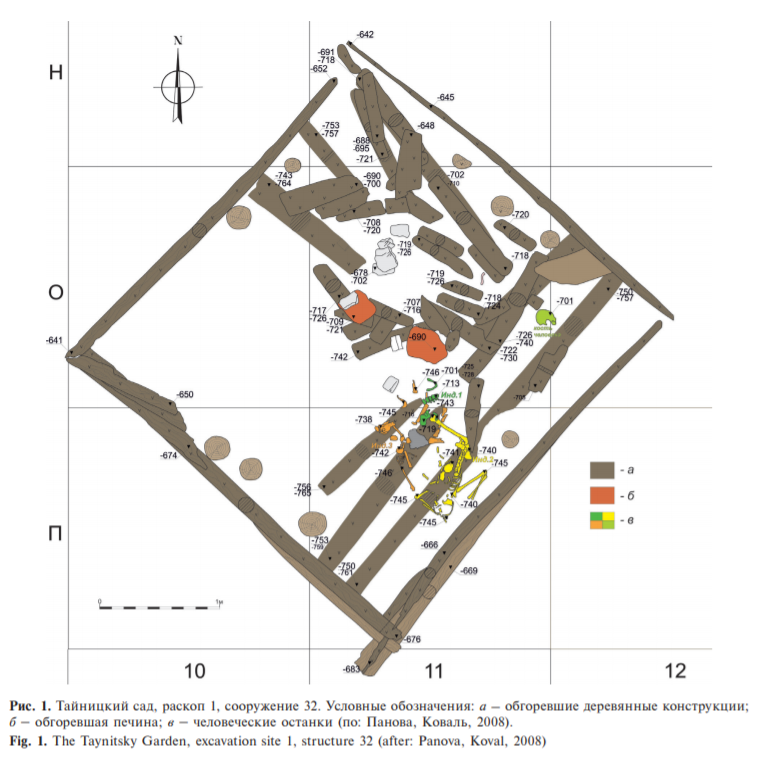

Место находки другой группы антропологических останков уникально. Они найдены в подполе полностью сгоревшего дома. Сооружение 32, представлявшее собой подпол жилой деревянной постройки, погибшей в пожаре во второй половине XIV – или середине XV в., открыто при работах на раскопе 1. Постройка подквадратная в плане, ориентирована по линии ССВ–ЮЮЗ, размерами 3.6 × 3.6 м. Стены постройки из дубовых бревен (определение А.А. Гольевой) небольшого диаметра рублены “в обло”.

В нижней части сооружения зафиксировано несколько бревен диаметром 12–20 см, вероятно, остатки пола. В северном углу находилась лестница, ведшая из подпола в верхнюю жилую часть дома. Все деревянные конструкции несли на себе следы пожара (Панова, Коваль, 2008. С. 213).

При разборке сооружения выявлены два горизонта его заполнения. Верхний состоял из последовательно залегавших прослоек темно-коричневой супеси с примесью щепы, включений угля, песка и кирпичной крошки, а также извести в северной части. Ниже шел завал печины, видимо, от обвалившейся сверху печи.

Нижний горизонт представлен прослойками с явными следами пожара – черной углистой супеси со значительным количеством золы и печины, а также завалом горелых деревянных конструкций (скорее, верхних перекрытий) в северной и центральной частях сооружения (рис. 1).

У юго-восточной стены подпола зафиксированы обгоревшие человеческие останки нескольких индивидуумов. Погибшие лежали на боку, череп взрослого располагался в стороне от костей скелета (посмертное смещение останков, видимо, в процессе обвала строения). Два других тела располагались одно подле другого (рис. 1, в).

Костяки были перекрыты слоем со следами пожара и печиной. По-видимому, нижний горизонт образовался непосредственно при пожаре, в котором погибла данная постройка. В образовавшийся после пожара котлован были сброшены остатки сгоревшего строения вместе с развалом печи из верхней части дома.

При разборе сооружения найдены разные бытовые вещи, бывшие в доме на момент пожара: железные предметы быта (замки, ключи, кольца), наконечник стрелы, рыболовные керамические грузила, глиняные горшки, обломки поливных восточных чаш, фрагменты изделий из дерева и бересты (корзины, туеса, сито и пр.). Находка набора глиняных грузил для сетей (11 экз.) свидетельствует о занятии жителей дома рыболовством. Набор найденных предметов указывает на то, что здесь жили небогатые люди.

На дне постройки обнаружен развал золотоордынской чаши второй половины XIV в. (определение В.Ю. Коваля). Вероятно, это была ценная вещь, сокрытая в погребе по каким-то причинам. В комплексе преобладала ошлакованная в пожаре керамика – как фрагменты, так и целые формы, характерные для первой половины XV в.

Анализ вещевого набора и керамики говорит о том, что постройка погибла в пожаре во второй половине XIV – середине XV в. Застройка Подола в конце XIV–XV в. неоднократно полностью или частично сгорала при крупных кремлевских пожарах или же сама нередко становилась их причиной (Полное собрание…, 1859. С. 158).

Антропологические материалы. Предварительный анализ антропологических останков проводился авторами непосредственно в процессе раскопок, и позднее, уже в лабораторных условиях, эти исследования были продолжены. В работе применены различные методы, в том числе радиологические (Алексеев, 1966; Историческая экология…, 1998; Васильев и др., 2010).

Раскоп 1, участок 3, сооружение 32. Согласно полевым наблюдениям, в помещении 32 погибли три человека: мужчина средних лет, индивидуум юношеского возраста и ребенок в возрасте infantilis. Более детальное лабораторное исследование уточнило сохранность скелетов и биологический возраст погибших, а также некоторые патологические проявления, свидетельствующие о состоянии здоровья горожан.

Сооружение 32, индивид 1. Сохранились для исследования фрагменты черепа и нижней челюсти. От костей скелета – ключица, во фрагментарном виде – кости верхних конечностей, наиболее полно – кости обеих кистей, кости нижних конечностей и несколько грудных позвонков.

Биологические характеристики костного рельефа черепных костей, скелетные размеры свидетельствуют, что это останки индивидуума мужского пола. Состояние швов на черепе, жевательных поверхностей зубов, поверхностей крупных суставов дают основание утверждать, что он скончался в возрасте 35–45 лет.

Удалось измерить несколько стандартных размеров на трубчатых костях. Наибольшая длина правой бедренной кости составляет 404 мм, в естественном положении – 402 мм, в середине диафиза – 80; полная длина правой большеберцовой кости составляет 331 мм, наибольшая длина – 332, минимальная окружность – 66. Реконструированная длина тела мужчины не превышает 165 см, что соответствует малым значениям для мужских групп древнерусского населения. Средневековые жители современной Московской области были наиболее высокорослыми по сравнению с жителями других регионов Русской равнины, а длина тела городского населения у мужчин колебалась в среднем в интервале 165–170 см (Бужилова, 2005). По нашим данным, длина тела мужчины, останки которого найдены в Тайницком саду, более чем на 11 см ниже среднего значения для мужчин, погребенных в некрополе Чудова монастыря. Если рассматривать длину тела как отражение качества жизни средневекового населения, обусловленное прежде всего полноценностью питания, можно предположить, что социальный статус этого человека был не очень высок.

Топография развития мышечного покрова указывает на исключительные нагрузки в области костей предплечья у этого мужчины. Кроме того, на плечевых костях отмечено значительное развитие дельтовидной бугристости (область прикрепления дельтовидной мышцы). Такое развитие мышц на обеих руках дает возможность предположить, что индивид занимался тяжелым физическим трудом. Важно отметить, что по результатам реконструкции одежды его нательная рубаха была 52 размера (Орфинская, 2016), т.е., несмотря на невысокий рост мужчины, его конституция отличалась развитым мышечным покровом.

Фрагментарность останков не позволяет судить о каких-то серьезных нарушениях здоровья. Однако на левой малоберцовой кости (на теле человека – это наружная часть голени) обнаружен заживший перелом.

Анализ патологий на зубах показал поражение зубной системы кариесом. У мужчины отмечается одонтогенный остеомиелит – воспаление костей верхней челюсти вследствие осложненного кариеса. Вероятно, он предпочитал терпеть зубную боль и не обращаться за лечением (скорее всего, по тем временам малодоступным). Анализ городских древнерусских групп показал, что кариес встречается практически у каждого второго или третьего исследованного индивидуума (Бужилова, 2005). Нередки и случаи одонтогенного остеомиелита, который отмечен у мужчины из сооружения 32.

Выявленные особенности вполне согласуются с результатами палеопатологического анализа сборной московской антропологической серии, которые отражают специфический комплекс патологий вследствие негативного влияния урбанизированной среды (Бужилова, 2000).

Сооружение 32, индивид 2. Сохранились и были обследованы разрозненные фрагменты мозгового отдела черепа, частично лицевой отдел, в том числе верхняя и нижняя челюсти. Кости скелета также представлены частично. Это фрагментарные кости левой стороны верхних и нижних конечностей, разрозненные части позвонков, мелкие части тазовой кости. На сохранившихся костях скелета отчасти зафиксированы остатки мягких тканей (мышечной) со следами воздействия огня.

При оценке возраста можно прийти к заключению, что индивидууму 15–18 лет (учитывалось несращение эпифизов на трубчатых костях, смена молочных зубов на постоянные). Индивид отличается миниатюрностью строения. Возможно, пол женский. Это предположение подтверждается благодаря сопутствующей находке остатков женской рубахи (Орфинская, 2016).

Индивидуум находился в возрасте, предшествовавшем завершению лонгитудинального роста, поэтому измерены только длины и диаметры целых длинных костей. Наибольшая длина левой локтевой составила 238 мм, наименьшая окружность этой кости – 30. Окружность середины диафиза левой бедренной – 63 мм. Следует упомянуть изогнутость в передне-заднем направлении, характерную для диафиза бедренной кости. Высота изгиба составила 3.5 мм.

Хорошо сохранившиеся зубы позволяют подчеркнуть отсутствие каких-либо серьезных патологических проявлений. Но на коронках нижней челюсти присутствуют отложения пришеечного зубного камня – особенность, которая характеризует повседневную вязкую по составу диету. Также выявлено наличие эмалевой гипоплазии на внешних резцах и клыках, представляющей последствия физиологических стрессов примерно в 1.5, 3, 4.5 и 6 лет. Сохранившийся фрагмент лицевого скелета без патологий.

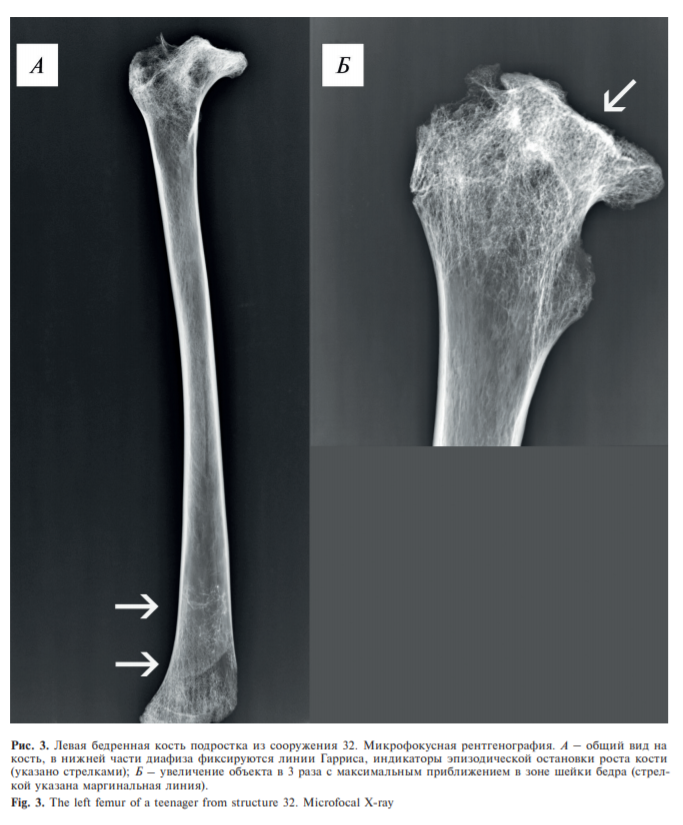

В области сочленения головки бедренной кости отмечены следы воспалительного процесса на фоне очевидных дистрофических изменений (рис. 2, А). На компьютерном томографе получены трехмерные изображения, которые вычленили зону воспалительного процесса (рис. 2, Б, В). Микрофокусная рентгенография позволила оценить область пораженной зоны (рис. 3, А). При увеличении объекта в 3 раза видно, что в шейке бедра воспалительный процесс проходил медленно и был преодолен (есть маргинальная линия склеротизации) (рис. 3, Б). Кроме того, в нижней части диафиза отмечены признаки эпизодической остановки роста кости, так называемые линии Гарриса (рис. 3, А).

При обсуждении причины патологии бедренной кости следует учесть, что в каждой возрастной группе берут начало определенные, типичные для данного возраста, заболевания тазобедренного сустава. Патология, выявленная на останках девушки, могла развиться как незадолго до смерти индивидуума, так и много раньше. Так, в младенческом возрасте нарушения формирования и развития головки бедра с последующим развитием патологии могут быть связаны с врожденным вывихом бедра (дисплазия тазобедренного сустава), острым гнойным остеоартритом, последствиями родового эпифизиолиза, а в подростковом возрасте – болезнью Пертеса, иногда такие повреждения – следствие туберкулезного коксита. Наиболее частыми причинами таких патологий бывают не только инфекции, наследственность, но и эндокринные нарушения матери во время беременности или другие патологии, связанные с нарушениями женского здоровья матери. Часто фиксируются случаи дисплазии головки бедра у недоношенных детей или родившихся с малым весом (Косинская, 1973).

Описанный патологический случай хромоты косвенно указывает на серьезные проблемы со здоровьем не только ребенка, но и матери. Такое общее нездоровье можно объяснить низким социальным статусом семьи, где росла девушка. О нем недвусмысленно говорит и сохранность ее одежды. По мнению О.В. Орфинской (2016), женское платье (рубаха) неоднократно ремонтировалось толстой тканью, нашивались заплаты на рукава, подшивались ластовицы.

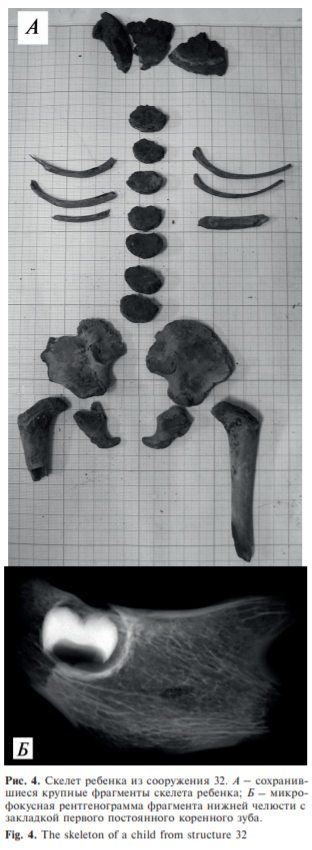

Сооружение 32, индивид 3. Рядом с описанным выше скелетом обнаружены останки ребенка (рис. 4). Сохранились отдельные фрагменты мозгового отдела черепа, небольшой фрагмент нижней челюсти справа, частично ребра, позвонки грудного и поясничного отделов, кости таза, фрагменты проксимальной части бедренных костей. По размерам фрагментов разрушенного левого бедра (его окружность в середине 38 мм) можно было предположить, что это ребенок не старше 6 лет. Кости с очевидными следами обгорания (рис. 4, А).

Лабораторная экспертиза уточнила биологический возраст и состояние здоровья ребенка на момент смерти. В ИА РАН получена микрофокусная цифровая рентгенограмма небольшого фрагмента нижней челюсти справа (рис. 4, Б ). На ней можно видеть сформированную закладку первого постоянного моляра. Степень развития соответствует 3–4 годам (Demirjan et al., 1973).

Выявлен признак хронической анемии на поверхности шейки бедренной кости – так называемой cribra femoris, в виде поротических изменений костной поверхности. На крыльях сфеноидной кости отмечен слабый пороз, что нередко отмечается у детей при недостатке витамина С. По-видимому, трехлетний житель московского Подола испытывал хроническую недостаточность витаминов, и в частности витамина С и витаминов группы В.

Раскоп 1, участок 4, захоронения средневекового кладбища. В северо-восточной части участка 4 выявлены три погребения XIV–XVI вв. кладбища предположительно при ц. свв. Константина и Елены, а также переотложенные в яму 46 остатки погребения.

Яма 46 имела округлую в плане форму диаметром до 90 см. Здесь найдены только человеческие кости. Они принадлежали женщине (?) не старше 20 лет. Длина левой бедренной кости с неприросшим нижним эпифизом составляет 299 мм, окружность середины – 75. На микрофокусной рентгенограмме имеется пять линий Гарриса в области нижнего метафиза (рис. 5).

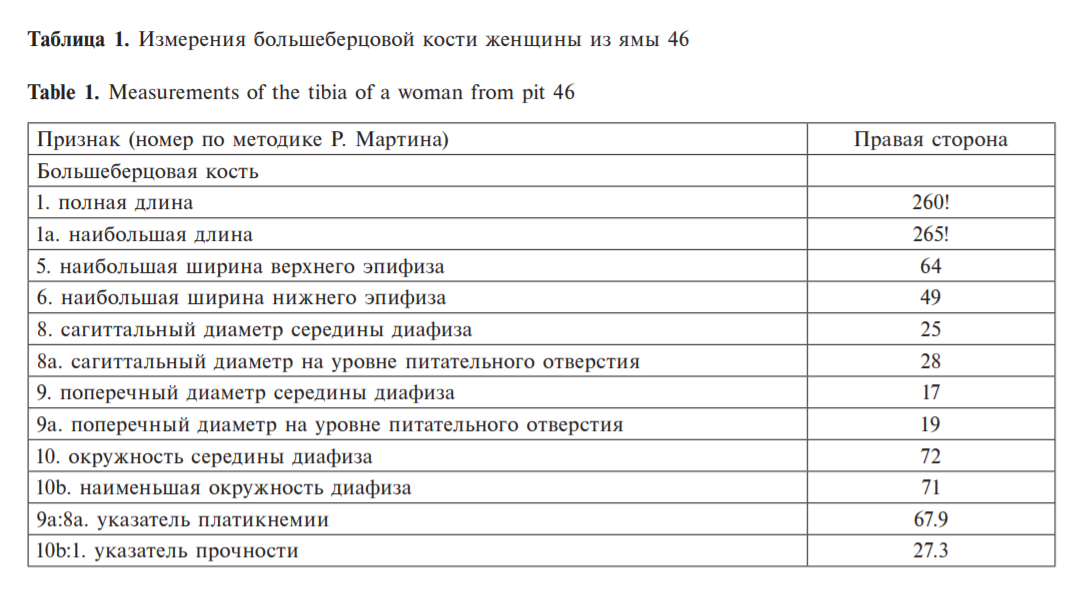

Правая большеберцовая кость с приросшими эпифизами отличается крайним своеобразием (табл. 1). Она чрезвычайно коротка, но вместе с тем достаточно массивна. Показатели развития костного рельефа (включая бугристость большеберцовой кости, передний край, линию камбаловидной мышцы) развиты средне. Слабее развиты рельеф межкостного края, а также бороздки и бугорки дистальной части задней поверхности в месте прохождения мышц – сгибателей стопы. Следовательно, индивидуум при жизни не был особенно привычен к долгим пешим переходам.

Определение длины тела стандартными методами вызвало затруднения. Большеберцовая кость настолько коротка, что выходит за пределы минимальных размеров, характерных для нормальных вариаций. Соответственно длина тела априори была меньше 140 см.

По формуле Дюпертюи и Хэддена для низкорослых европеоидов длина тела составила 139.19 см. Эта величина намного ниже средних значений (157.8 см), полученных нами для древних жительниц Москвы. Таким образом, находка в Кремле оказывается в категории аномально низкорослых морфологических вариантов. Впрочем, крайняя, по современным меркам, низкорослость была выявлена у некоторых женщин XVI–XVII вв., даже принадлежавших привилегированному сословию (Медникова и др., 2018а).

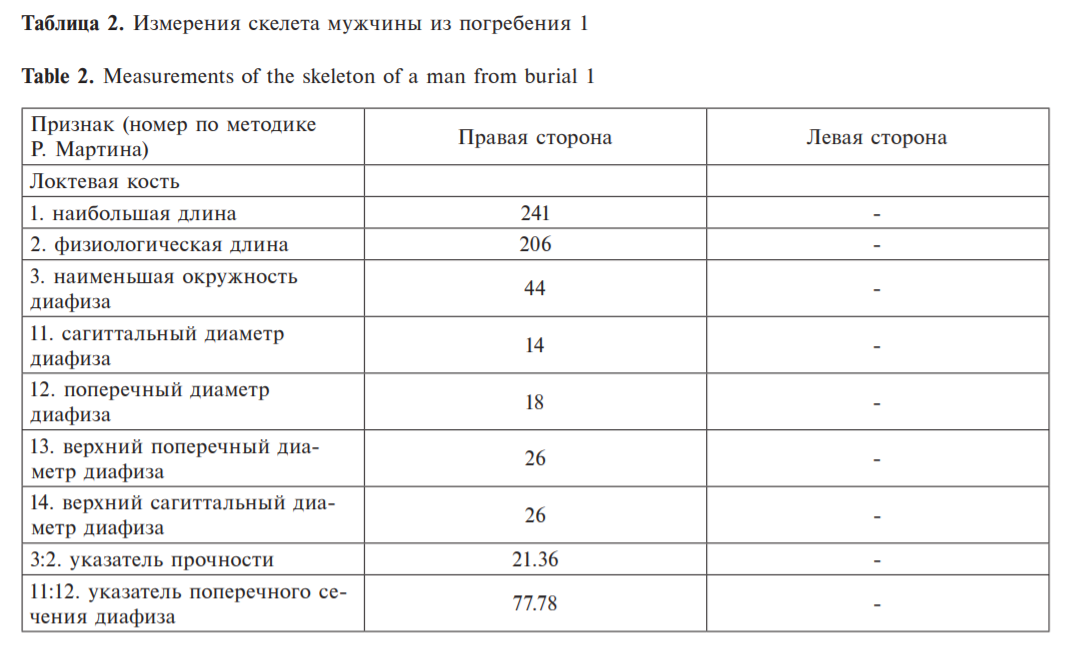

Погребение 1. Сохранились только кости конечностей, крестца и таза, поясничные позвонки (табл. 2). Пол мужской, возраст – 30–39 лет. Характерные признаки на костях таза, бедренных костей, окостенение связок в голеностопе косвенно указывают: мужчина был опытным всадником. Длина тела по формулам Троттер, Глезер 166 см – по локтевой, 161 – по лучевой, 163 – по бедренной и 158 – по большеберцовой костям.

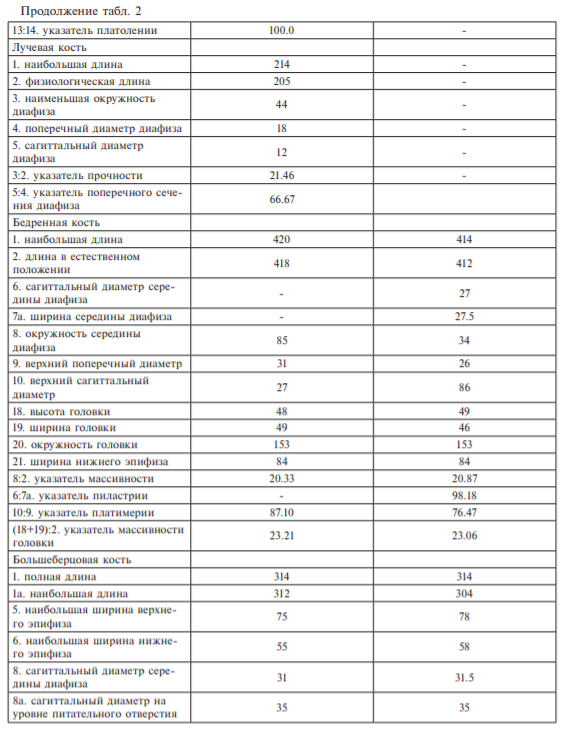

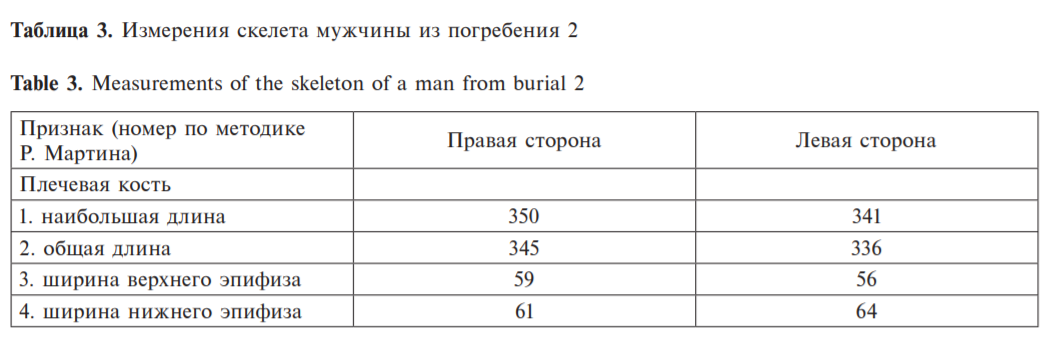

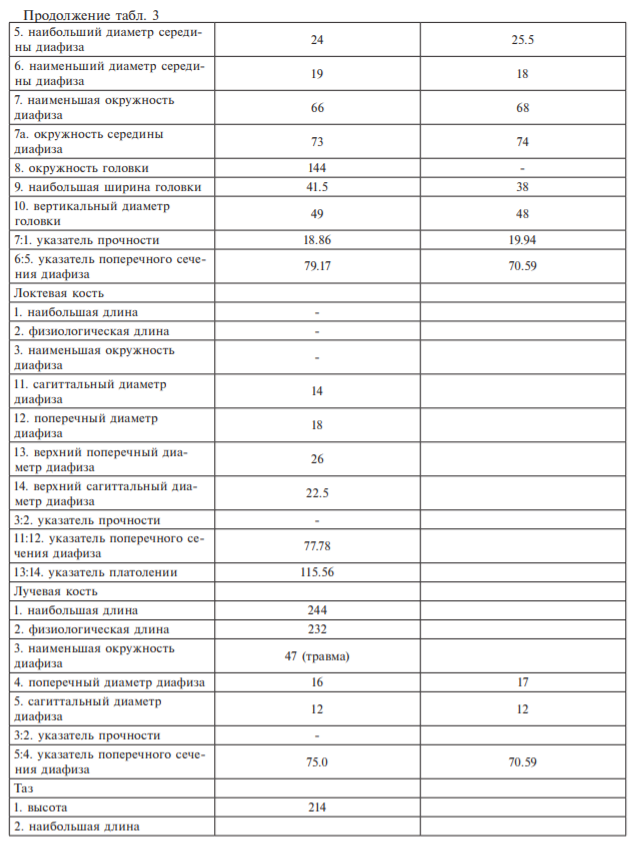

Погребение 2. Сохранились только фрагменты черепа и некоторые кости посткраниального скелета (табл. 3). Пол мужской, возраст – 30–39 лет. Кости верхней конечности этого мужчины соответствуют крупным размерам тела. Длины плечевой и лучевой повышены, диафизарные периметры и диаметры также развиты сильно. Обращает внимание отчетливая асимметрия в развитии продольных и широтных размеров костей правой и левой рук. Правая плечевая почти на сантиметр длиннее левой, в то же время она заметно уже. Также выявлена отчетливая асимметрия в размерах ключиц, причем длиннее левая кость. Эти особенности проявлялись при жизни этого человека в специфической осанке и заметной разнице в длине рук. Длина тела, реконструированная по лучевой кости, – 172 см, а по плечевой – 180.

Выявлены гипертрофия малого бугорка и дельтовидной бугристости плечевой кости и межкостного края. Другие элементы рельефа развиты умеренно, особенно слабо – бороздки и бугорки на правой лучевой кости, что связано с щадящим использованием этой руки после травмы (зажившего перелома костей правого предплечья).

Выявлен пришеечный кариес. На крестце – аномалия развития Spina bifida.

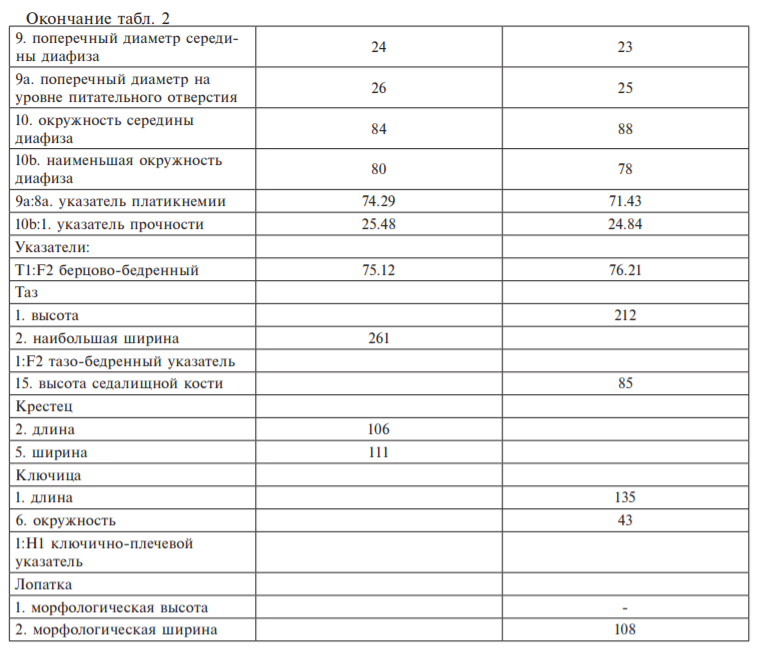

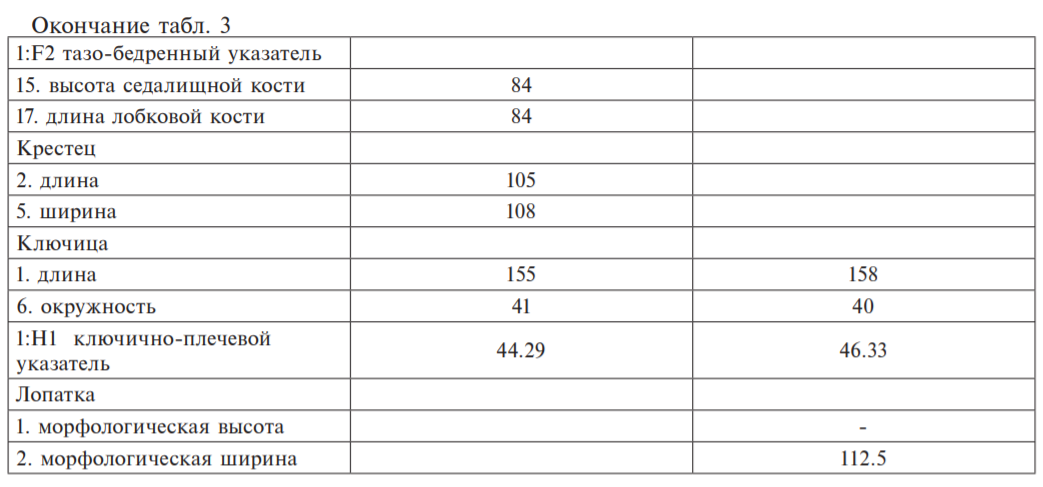

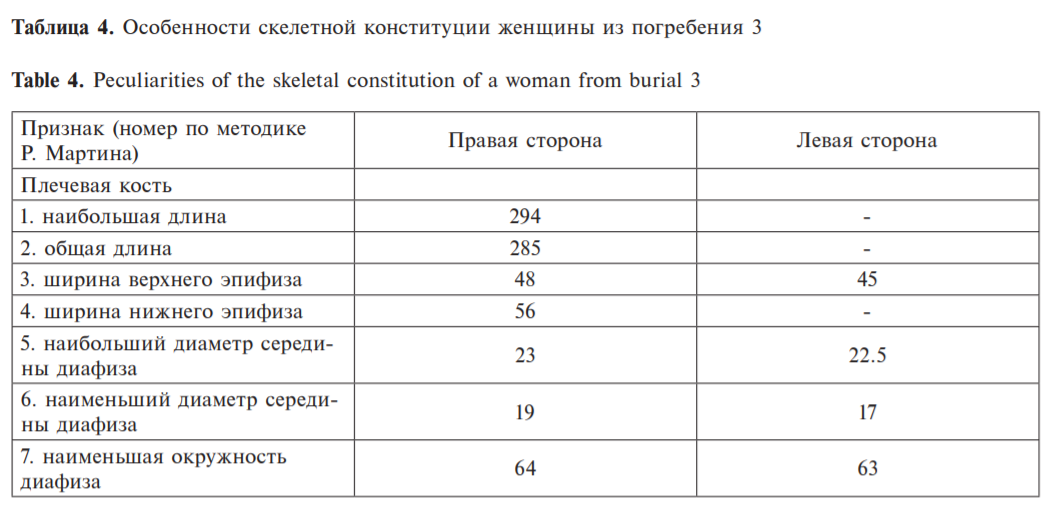

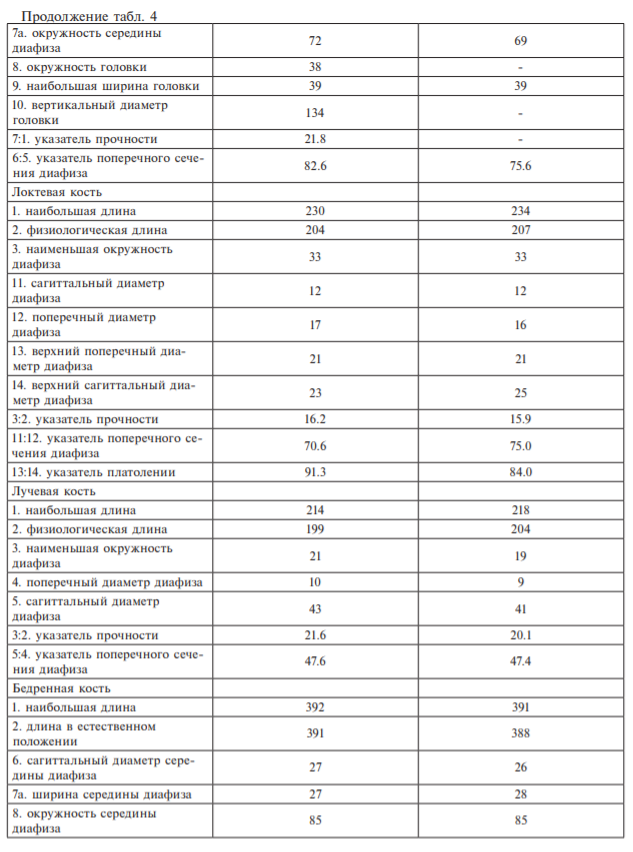

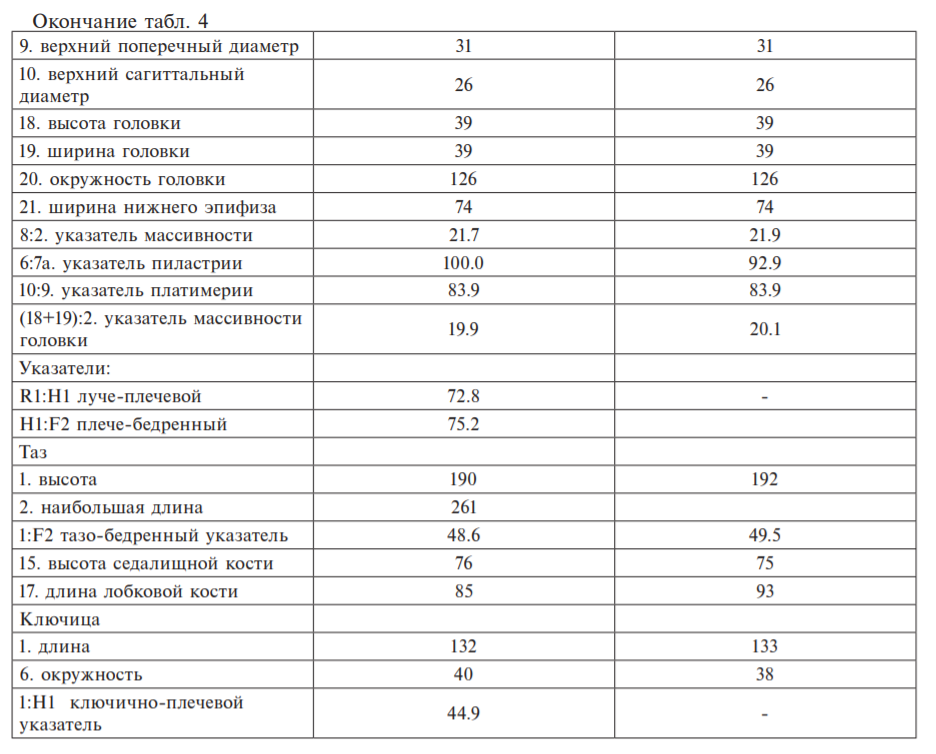

Погребение 3 было выполнено в колоде (гробовище) (Коваль, Панова, 2008). Обнаружены останки женщины в возрасте 40–49 лет. Скелет характеризуется невысокими продольными размерами трубчатых костей, которые, однако, демонстрируют повышенную диафизарную массивность (табл. 4). Относительно удлинены кости предплечья. В целом миниатюрная, эта женщина отличалась широкими плечами.

Костный рельеф демонстрирует гипертрофию и соответственно усиленные физические нагрузки на верхний пояс конечностей. Вместе с тем рельеф бедренных костей развит средне. Выраженная асимметрия в величинах окружности диафиза плечевой и лучевой свидетельствуют о преимущественных механических нагрузках на правую руку.

Определения длины тела по костям верхней конечности (плечевой, лучевой и локтевой) варьируют от 156 до 157 см, и, по-видимому, совпадают со средними размерами тела московских женщин XV–XVIII вв.

Длина тела, реконструированная исходя из размеров бедренной кости, заметно ниже – 151 см. Это различие обращает внимание на относительное удлинение верхней конечности по сравнению с нижней.

У женщины отмечена зажившая травма в проксимальной области костей предплечья правой руки. На головке левой бедренной артрозные изменения суставной поверхности.

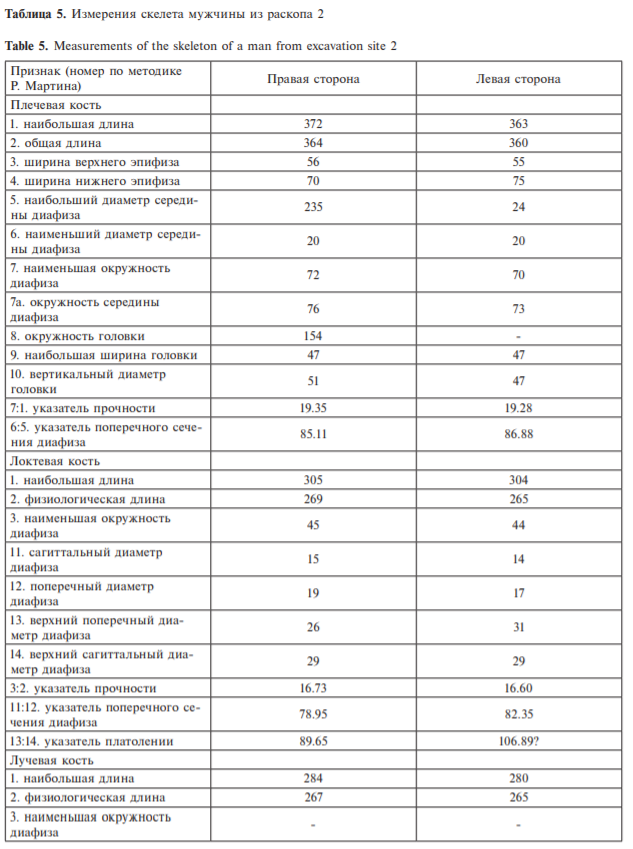

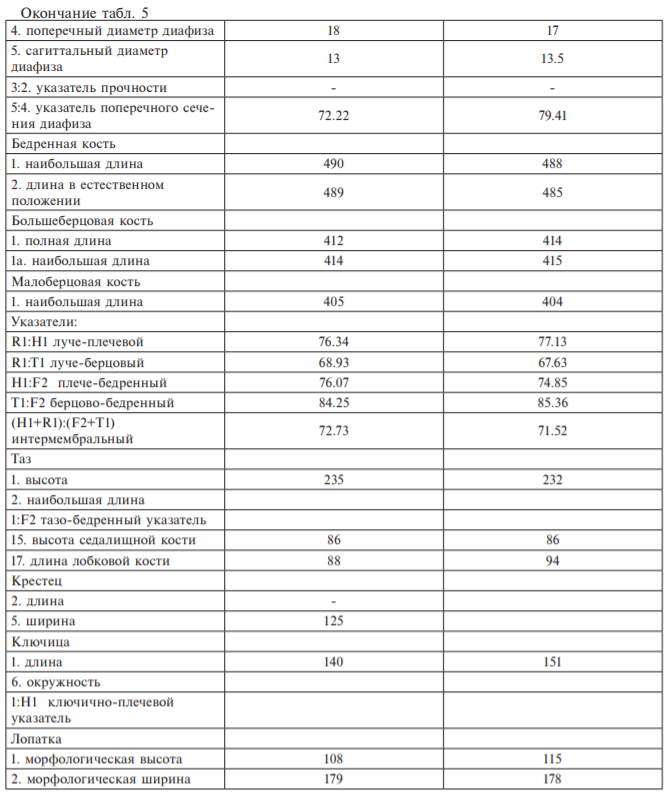

Раскоп 2, костяк 1. Скелет 1 мужчины из раскопа 2 демонстрирует следы недавнего эпифизарного срастания, что позволяет соотнести эти останки с возрастной категорией 20–24 года. Костяк крупных размеров (табл. 5). Длина тела, реконструированная по формулам Троттер, Глезер для европеоидов по разным костям скелета, демонстрирует значительный разброс (для плечевой кости – 185 см, для локтевой – 190, для лучевой – 187, для бедренной – 182, для большеберцовой – 182, для малоберцовой – 180). Обращает на себя внимание относительное удлинение руки, особенно предплечья, по сравнению с длиной ноги.

Выявлена крайняя гипертрофия элементов рельефа костей верхней конечности, отражающая интенсивность симметричных физических нагрузок. На черепе замечены зажившие травмы: перелом носовых костей; возможно, заживший перелом височной кости (в области венечного шва) справа. Зафиксированы маркеры стресса в возрасте от 3 до 6 лет – множественная эмалевая гипоплазия на нижних клыках. На трех молярах нижней челюсти обнаружен кариес, отмечены прижизненная утрата моляра, абсцесс, незначительные пришеечные отложения зубного камня.

Обсуждение. Антропологические находки можно разделить на две категории: останки жертв пожара, которые можно отнести ко второй половине XIV – или середине XV в.; скелеты из нескольких погребений с рядового кладбища, которые могут датироваться более широко – XIV–XVI вв. Материал немногочислен, и полученные результаты могут рассматриваться как следствие индивидуальных особенностей.

Но, невзирая на свою немногочисленность, полученные данные позволяют проследить определенные тенденции, характерные для этой части московского населения. Речь идет о специфических патологиях и индикаторах стресса, недостаточном и малокалорийном питании, частых бытовых травмах, что в целом характеризует людей среднего достатка, занимавшихся физическим трудом. И в XIV – XV вв., и позже среди жителей Подола мы встречаем галерею лиц, отличавшихся особенностями соматического статуса, – хромую девушку с ярко выраженными признаками неоднократных физиологических стрессов, невысокого, но крепкого мужчину с зажившим переломом ноги, ребенка с признаками хронического авитаминоза, очень низкорослую горожанку (карлицу?), профессионального всадника. Некоторые мужчины, погребенные на кладбище Подола, выделялись очень высокой даже по нынешним меркам длиной тела, что обычно было характерно для статусных погребенных XVI–XVII вв. (Медникова и др., 2018б).

Данные антропологии согласуются с результатами материаловедческой экспертизы фрагментов одежды мужчины, девушки и ребенка, погибших при пожаре. При изучении фрагментов, несмотря на плохую сохранность текстильных волокон, выявлено два вида текстиля – тонкая и более плотная ткань (Орфинская, 2016). Микроскопические исследования показали, что все ткани были выработаны из растительных волокон (хлопок и лен). Предположительно, льняные ткани были местного производства, а хлопковые – привозные. В то время хлопковые ткани привозили из Средней Азии. Важно отметить, что они, видимо, были вполне доступными для всех сословий.

Тщательный анализ полученных в результате очистки фрагментов дал возможность предположить, что найдено несколько текстильных изделий. На одном из фрагментов плотной ткани из хлопковых волокон сохранилась вышивка, выполненная шелковой нитью красного цвета (Орфинская, 2016). На другом обрывке имеется заплатка. Ткань заплатки аналогична ткани самой рубахи. Вторая рубаха (предположительно женская) имеет заплаты на рукавах, из ткани значительно более толстой, чем та, из которой была сшита рубаха. Как отмечает исследователь, если присутствует несколько изделий из одной ткани, то, как правило, пошив этих изделий происходил в одном месте.

По Орфинской, реконструированная одежда – обычная повседневная, а не погребальная. На этом редком для археологии примере прослеживается отношение в быту к одежде обычного жителя Подола, которую шили и ремонтировали в домашних условиях.

Обсуждая социальный статус жителей Подола, важно отметить мнение историков, суммированное в свое время И.Е. Забелиным (1905). Подчеркивалось, что в этом районе Москвы обитали люди высокого социального статуса. Однако полученные в ходе анализа результаты показывают, что на Подоле обитали в том числе и обычные горожане.

Итак, описанная трагедия – пожар в центре Москвы – некогда унесла жизни средневековых москвичей. Изучение останков этих людей позволило выявить особенности повседневной жизни горожан, опираясь на антропологический источник. Люди, останки которых найдены в подполе сооружения 32, испугавшись пожара, по каким-то причинам не вышли из помещения. Положение тел погибших указывает, что девушка прикрыла собой испуганного трехлетнего малыша. Вероятно, они погибли от удушья: бушующее пламя не только уничтожило верхнюю часть постройки, но воздействию высокой температуры подверглись находящиеся в подполе органические материалы (ткани, кожаные изделия, предметы быта) – все эти продукты горения должны были продуцировать значительное задымление в маленьком замкнутом пространстве. Дополнительное исследование сохранившегося текстиля подтверждает восстановленную картину пожара и гибели людей: текстильные волокна не горели, а тлели без доступа кислорода в те- чение длительного времени (Орфинская, 2016).

Перечисленные выше факты ставят вопрос о том, кем были погибшие в сооружении 32. Мужчина, девушка и ребенок погибли вместе – вероятно, они были членами одной семьи.

Обратим внимание, что другие погорельцы не стали разбирать сгоревшее сооружение и искать тела погибших для захоронения. Как отмечено выше, тела людей подверглись сильному воздействию огня. Пожар фактически уничтожил все: “загореся Москва внутри города на подоле, близ Костянтина и Елены, от Богоданова двора Носова, и до вечерни и выгорел весь” (Полное собрание…, 1859. С. 158).

Авторы выражают признательность зав. археологическим отделом Государственного историко-культурного музея-заповедника “Московский Кремль” Т.Д. Пановой за сотрудничество и консультации. Благодарим за помощь в организации радиологического исследования профессора, чл.-корр. РАН А.Ю. Васильева, зав. кафедрой лучевой диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Библиография

- 1. Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1966. 251 с.

- 2. Археология Московского Кремля. Раскопки 2016–2017 гг. / Ред.: Н.А. Макаров, В.Ю. Коваль. М.: ИА РАН, 2018. 164 с.

- 3. Бужилова А.П. Homo sapiens. История болезни. М.: Языки славянской культуры, 2005. 320 с.

- 4. Бужилова А.П. Средневековое население Москвы: анализ патологических маркеров (предварительное сообщение) // Страны и народы / Ред.: Т.И. Алексеева, Н.А. Дубова. М.: Педагогика-Пресс, 2000. С. 151–169.

- 5. Васильев А.Ю., Буланова И.М., Бужилова А.П., Медникова М.Б., Березина Н.Я. Микрофокусная рентгенография и спиральная рентгеновская компьютерная томография в распознавании изменений костной ткани у древних людей // Казанский медицинский журнал. 2010. Т. 91. № 1. С. 44–48.

- 6. Дубровин Г.Е., Коваль В.Ю. Усадебная застройка раскопа 1 в Тайницком саду Московского Кремля (предварительная публикация) // Археология Подмосковья: материалы науч. семинара. Вып. 10. М.: ИА РАН, 2014. С. 94–110.

- 7. Забелин И.Е. История города Москвы. Ч. 1. М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1905. 652 с.

- 8. Историческая экология человека. Методика биологических исследований / Ред.: А.П. Бужилова, М.В. Козловская, М.Б. Медникова. М.: Старый Сад, 1998. 260 с.

- 9. Коваль В.Ю., Панова Т.Д., Кренке Н.А., Дубровин Г.Е., Алешинская А.С., Карпухин А.А. Подол Московского Кремля по материалам археологических исследований // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4 (89). С. 35–47.

- 10. Косинская Н.С. Фиброзные дистрофии и дисплазии костей. М.: Медицина, 1973. 420 с.

- 11. Медникова М.Б., Рассказова А.В., Тарасова А.А. Комплексный анализ женских останков под плитой 1 // В поисках бояр Романовых: междисциплинарное исследование усыпальницы XVI–XVIII вв. в Знаменской церкви Новоспасского монастыря в Москве: в 2 вып. Вып. 1 / Ред. Н.А. Макаров. М.: Club Print, 2018а. С. 70–80.

- 12. Медникова М.Б., Рассказова А.В., Тарасова А.А. Комплексный анализ останков мужчин, захороненных в склепе под плитой 1 // В поисках бояр Романовых: междисциплинарное исследование усыпальницы XVI–XVIII вв. в Знаменской церкви Новоспасского монастыря в Москве: в 2 вып. Вып. 1 / Ред. Н.А. Макаров. М.: Club Print, 2018б. C. 86–98.

- 13. Орфинская О.В. Исследование текстиля XV века из раскопок 2007 года // Материалы и исследования. Вып. 27 / Гос. историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”. М.: Гос. ист.-культ. музей-заповедник “Московский Кремль”, 2016. С. 268–281.

- 14. Панова Т.Д., Коваль В.Ю. Отчет об охранных археологических раскопках на территории Тайницкого сада в Московском Кремле в 2007 г. // Архив ИА РАН. 2008. Р-1. Ф-1. № 29009.

- 15. Полное собрание русских летописей. Т. 8: Продолжение летописи по Воскресенскому списку / Ред. А.Ф. Бычков. СПб.: Тип. Э. Праца, 1859. 301 с.

- 16. Энговатова А.В., Добровольская М.В., Зайцева Г.И. “Кремлевская диета” древнерусского города (по изотопным данным) // КСИА. 2015. Вып. 237. С. 80–89.

- 17. Demirjian A., Goldstein H., Tanner J.M. A new system of dental assessment // Human Biology. 1973. V. 45. № 2. P. 211–227.