- Код статьи

- S086960630007221-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630007221-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 4

- Страницы

- 127-133

- Аннотация

В статье приводятся результаты последних исследований Шереметьевских петроглифов на р. Уссури (Дальний Восток, Хабаровский край, Вяземский район). На пунктах 2 и 3 комплекса наскальных изображений Шереметьево в ходе работ 2016–2018 гг. Петроглифическим отрядом ИА РАН под руководством Е.Г. Дэвлет, сотрудниками Центра охраны памятников истории и культуры Хабаровского края и Лаборатории RSSDA открыты новые антропоморфные и зооморфные изображения, выполненные на вертикальных поверхностях скальных выходов правого берега р. Уссури. Открытие петроглифов стало возможным благодаря удалению мха и лишайников, а детальное изучение – благодаря выполнению трехмерной полигональной модели поверхности. Выявленные изображения (личины и предполагаемая сцена охоты хищника на кабана) дополнили корпус петроглифов Амуро-Уссурийской провинции наскального искусства Дальнего Востока России.

- Ключевые слова

- Дальний Восток, Амуро-Уссурийская провинция наскального искусства, Шереметьево, наскальные изображения, документирование петроглифов, антропоморфные личины, зооморфные фигуры

- Дата публикации

- 25.11.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 70

- Всего просмотров

- 1020

На юге Хабаровского края государственная граница с Китайской Народной Республикой проходит по р. Уссури, одному из самых крупных притоков Амура, берущей свое начало в горах Сихотэ-Алиня и соединяющейся через 900 км с Амуром у г. Хабаровска. Правый берег Уссури более возвышенный, где заканчиваются цепи горных хребтов, во многих местах обрываясь у реки отвесными скалистыми берегами. Начиная с середины XIX в. здесь выявлено более 200 археологических памятников, древних поселений, стоянок, городищ, в том числе и единственный комплекс наскальных изображений у с. Шереметьево. Эти петроглифы стали первыми наскальными изображениями, описанными исследователями Приамурского края. В 1859 г. Р.К. Маак во время своего путешествия по р. Уссури “…видел изображение человека верхом на лошади, птицу, которая по своим очертаниям наиболее походила на гуся; также очерк человеческого лица с лучами, исходящими от него по всем направлениям, высеченный в весьма грубых и неполных очертаниях” (Маак, 1861). Географ К.Ф. Будогоский публикует в Иркутской газете “Амур” заметку об изображениях на скалах по правому берегу р. Уссури: “…головы тигра, рыбы, каких-то знаков” (1860). Три пункта сосредоточения наскальных изображений у с. Шереметьево впервые обозначил на картах Н.А. Альфтан, офицер Генерального штаба. Он также сделал зарисовки многих изображений и привел сведения о средневековом городище, расположенном прямо над одной из групп петроглифов (Альфтан, 1895). В 1959, 1968 и 1970 гг. петроглифы этого комплекса детально обследовались экспедицией под руководством А.П. Окладникова. В эти годы были калькированы все доступные изображения, а также открыт ряд археологических памятников на правом берегу Уссури, в зоне расположения петроглифов (Окладников, 1971).

Рис. 1. Личины. Шереметьево, пункт 2, изображение 03. Fig. 1. Face masks. Sheremetyevo, location 2, image 03

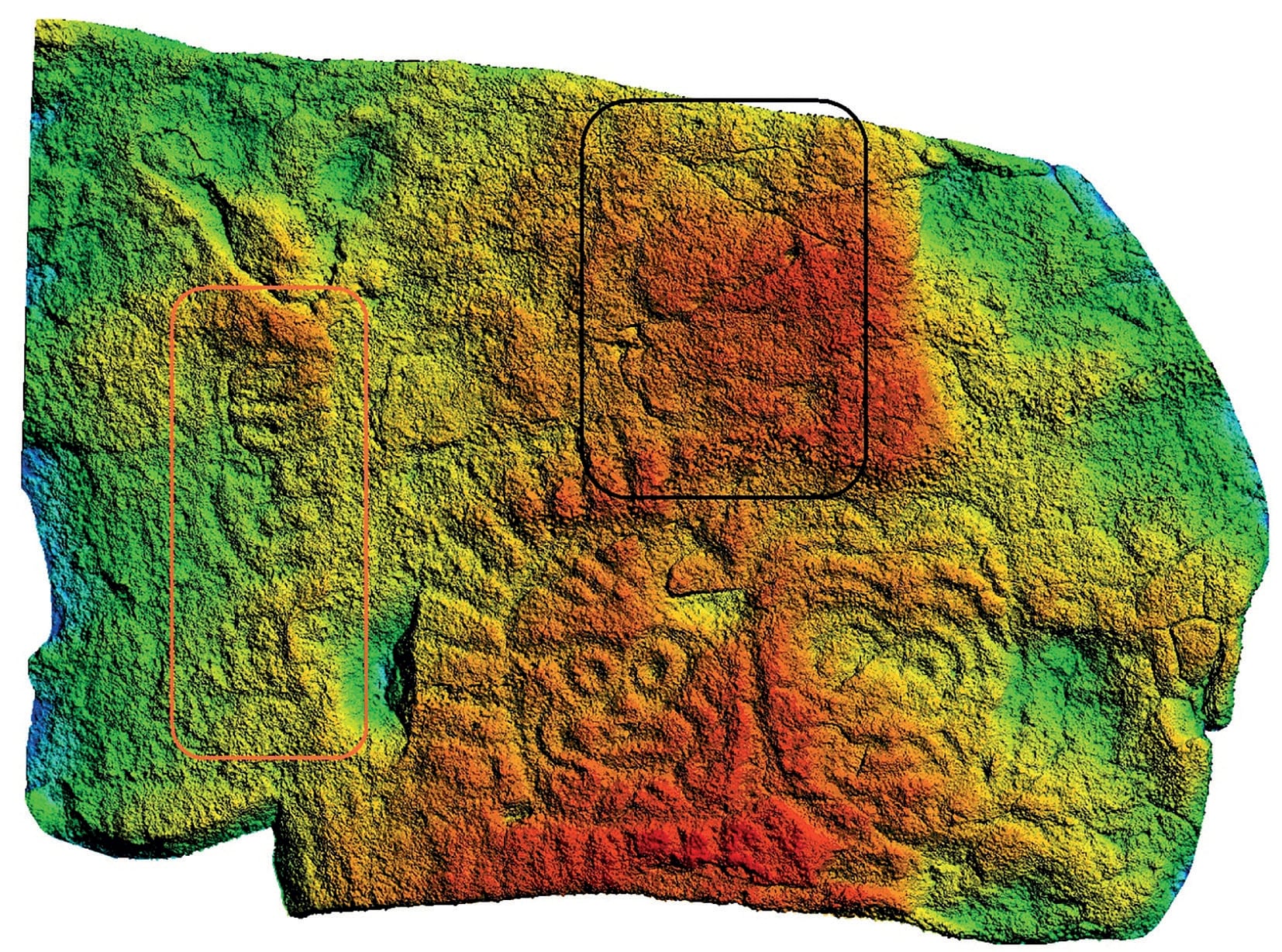

Рис. 2. Выявленные личины на карте высот. Шереметьево, пункт 2, изображение 03. Fig. 2. Newly identified face images on the height map. Sheremetyevo, location 2, image 03

Рис. 3. Антропоморфная личина. Шереметьево, пункт 2, изображение 05. Fig. 3. Anthropomorphic face masks. Sheremetyevo, location 2, image 05

С начала 2000-х годов на Шереметьево совместными экспедициями Хабаровского краевого центра охраны памятников и Института археологии РАН выявлено порядка 20 новых петроглифов, некоторые из них обнаружены с помощью местного краеведа В.А. Васильева. Многие изображения на вертикальных скальных выходах долгие годы были скрыты под слоем мха и лишайника, например серия антропоморфных личин в пункте 2 Шереметьево (Ласкин, 2012). Со времен исследований А.П. Окладникова было известно только три пункта сосредоточения петроглифов на пятикилометровом отрезке правого берега Уссури, между селами Шереметьево и Кедрово. В 2012 г. на этой дистанции между уже известными пунктами удалось обнаружить новые петроглифы, выполненные на отдельно лежащих базальтовых валунах, рассредоточенных в пределах береговой полосы. Изображения антропоморфных личин, птиц и змей выполнены в единых, традиционных для Амуро-Уссурийской провинции наскального искусства технике и художественных образах (Ласкин, Дэвлет, 2013, 2017; Дэвлет, Ласкин, 2014, 2015; Ласкин, 2014). Из уникальных петроглифов, впервые выявленных на памятниках наскального искусства Нижнего Амура, можно отметить полноразмерные изображения следов тигра, выполненные рядом с антропоморфной личиной на вертикальной грани большого базальтового валуна, перевернутого когда-то ледоходом (Ласкин, Дэвлет, 2013. С. 213). В настоящее время в комплексе петроглифов Шереметьево зафиксировано 14 изображений на 5 отдельно лежащих валунах.

С 2017 г. в рамках гранта РФФИ “Трехмерное моделирование археологической среды и сакральных ландшафтов Дальнего Востока” на петроглифах Шереметьево проводятся совместные исследования ИА РАН и Лаборатории RSSDA, связанные с документированием древних изображений и окружающего ландшафта. В процессе исследований применяются технологии фотосъемки с беспилотных летательных аппаратов, наземной фотосъемки, лазерного сканирования, фотограмметрического моделирования, моделирования по облакам точек лазерного сканирования, объединенные в единое целое средствами геоинформационных систем и спутниковой геодезии. Визуализация рельефа поверхности модели камня с петроглифами на основе разных математических методов (управление искусственной тенью, присвоение узлу модели псевдоцвета в зависимости от ее геометрии – угла наклона относительно референсной плоскости, расстояния от референсной плоскости, ориентации относительно референсного направления) позволила уточнить известные, а также выявить новые изображения, в том числе и на плоскостях, неоднократно подвергавшихся изучению.

Рис. 4. Зооморфные фигуры. Шереметьево, пункт 3, изображение 01. Fig. 4. Zoomorphic figures. Sheremetyevo, location 3, image 01

Рис. 5. Волк и кабан, трехмерная полигональная модель. Шереметьево, пункт 3, изображение 01. Fig. 5. Wolf and boar, 3D polygonal model. Sheremetyevo, location 3, image 01

Разработана новая методика обработки полигональных моделей, связанная с преобразованием поверхности с изображениями в топографические модели (карты высот), по которым потом непосредственно выполняются прорисовки. Контуры обработанной и необработанной поверхности фиксируются не по границе света и тени, как при работе с традиционной фотографией, а по перегибам поверхности, определяемым посредством математической визуализации рельефа модели. Затем в трехмерном пространстве выполняются прорисовки, которые впоследствии проецируются на плоскость. Таким образом формируются детальные прорисовки, позволяющие досконально проследить линии выбивки и отобразить мельчайшие элементы, обыкновенно теряемые при использовании традиционных методов копирования петроглифов (Дэвлет и др., 2017; Ласкин и др., 2018).

Пункт 2, изображение 03. В 2009 г. в результате очистки мха и лишайника выявлены две антропоморфные личины, расположенные на южной вертикальной грани небольшой ниши кубической формы, дислоцированной на высоте 8.5 м, у верхней границы центральной части скального массива. Личины размерами 30 × 40 см, одна из которых увенчана ореолом (“сиянием”) в виде лучей-отростков, имеют между собой общую линию внешнего контура, что позволяет трактовать их как единую композицию (рис. 1). В 2017 г. при детальном исследовании этой плоскости с помощью обработки фрагмента полигональной модели и преобразовании ее в карту высот выяснилось, что помимо двух антропоморфных личин на плоскости выбиты еще три личины меньшего размера, две левее основных, расположенные одна над другой, и одна личина сверху основных (рис. 2). По причине деструкции каменной поверхности и неглубокой выбивки данные изображения не просматриваются визуально и отнесены к категории “слабо выявляемых”.

Пункт 2, изображение 05. Антропоморфная личина обнаружена на высоте 5.5 м в верхнем ярусе восточной части скального массива данного пункта. Внешний контур слабо проработан, основные элементы – большие миндалевидные глаза, с внутренней стороны переходящие в массивную ярко выраженную переносицу, оканчивающуюся расширенными ноздрями, под ними в виде овала показан небольшой рот (рис. 3). Вверху изображения проходит небольшая природная трещина, которая не нарушает целостности и полного художественного восприятия петроглифа. Темный фон скальной поверхности в месте расположения личины и отдаленность от основной массы изображений, выполненных в данном пункте, повлияли на ее визуальную недоступность в течение многих лет исследований.

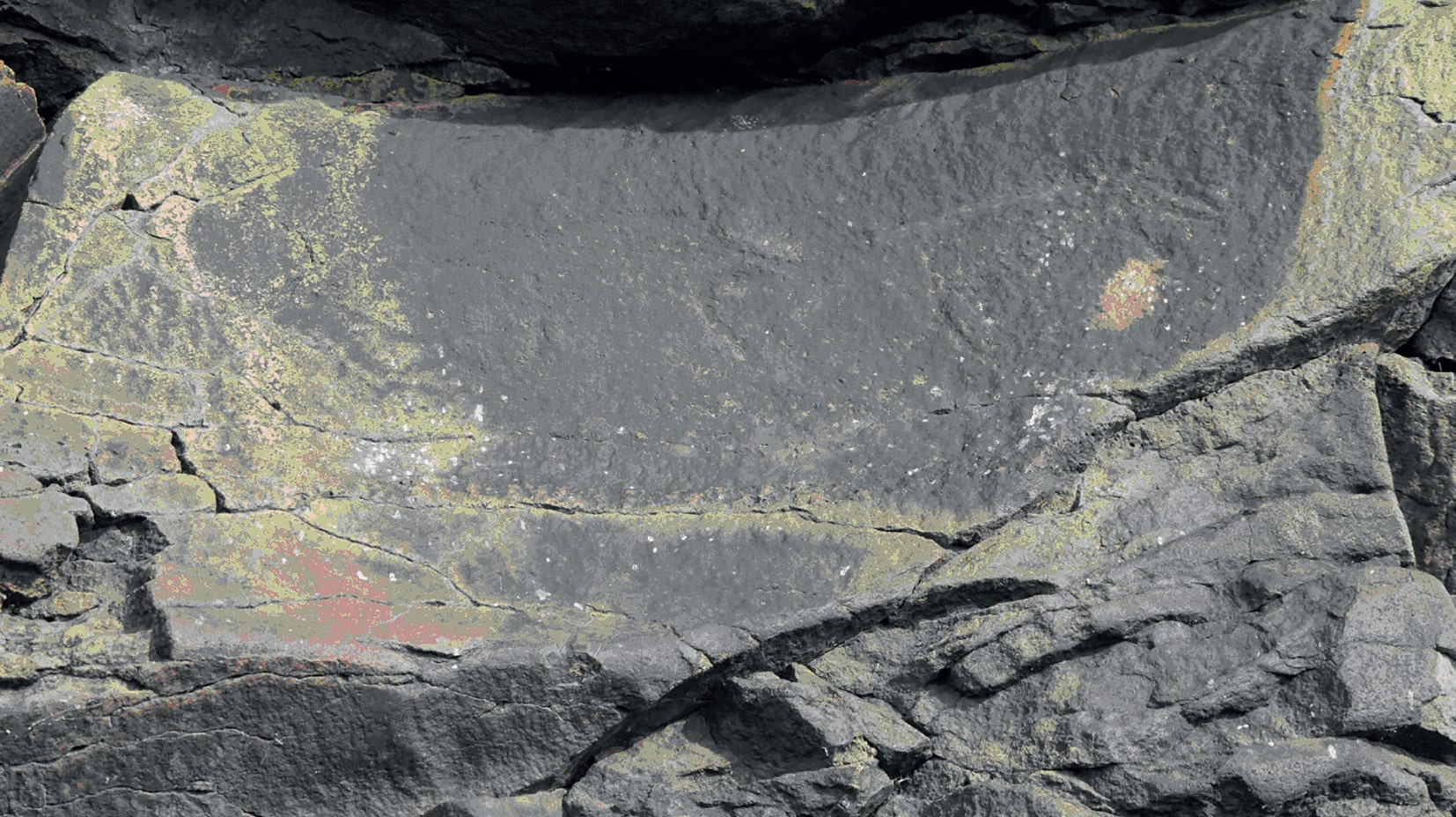

Пункт 3, изображение 01. Две зооморфные фигуры, выбитые на небольшом уступе в восточной части пункта, обнаружены после расчистки лишайника. Уступ расположен на высоте 2 м от основания скального массива и сверху защищен своеобразным козырьком, образованным нависающим каменным блоком. Изображения выполнены в технике сплошного пикетажа, глубиной 0.2-0.3 мм. Зооморфные фигуры, предположительно волка и кабана, расположены на одном уровне друг за другом (рис. 4). Создается картина преследования во время охоты хищника за парнокопытным. У обеих фигур характерное для данных животных продолговатое туловище с удлиненной мордой и приостренными ушами, внизу двумя линиями попарно обозначены ноги. У первой (убегающей) фигуры хвост передан в виде короткой, чуть отходящей кверху черточки, а у второй (преследующей) фигуры хвост выбит в виде удлиненной полудуги. Эта разница в деталях отчетливо видна на выполненной трехмерной полигональной модели изображения (рис. 5). Кроме удлиненного хвоста в пользу трактовки второй фигуры как волка можно привести описание А.П. Окладникова, сделанного относительно зооморфной фигуры на камне 69 во втором пункте петроглифов Сикачи-Аляна и очень схожей с фигурой, обнаруженной в пункте 3 Шереметьево (Окладников, 1971. С. 39). Одна из особенностей изобразительной традиции петроглифов Шереметьево – орнитоморфные изображения, которые присутствуют во всех ранее известных пунктах, а также дополнительно выявлены на отдельно лежащем валуне в пункте 8. Зооморфных изображений в комплексе петроглифов Шереметьево немного, до последнего времени они были представлены фигурой лошади в пункте 1, оленя в пункте 2 и кабана в пункте 3. Теперь пополнение корпуса петроглифов рассматриваемого комплекса связано и с новыми зооморфными изображениями кабана и волка в пункте 3.

Петроглифы Шереметьево, как и другие памятники Амуро-Уссурийской провинции наскального искусства, хранят в себе еще достаточный потенциал для исследований и новых открытий. Можно с большой долей вероятности предположить, что часть изображений скрыта под слоем обрастателей, а часть находится на недоступных плоскостях базальтовых валунов, перевернутых ледоходом. Из исследований на современном этапе можно сделать вывод и о достаточном потенциале обнаружения слабо выявляемых, частично пострадавших от природных деструктивных процессов изображений, которые удается зафиксировать с помощью новых методик и технических средств, успешно зарекомендовавших себя при документировании памятников наскального искусства Дальнего Востока.

Библиография

- 1. Альфтан Н.А. Заметка о рисунках на скалах по рекам Уссури и Бикину // Труды Приамурского отдела РГО. 1895. Хабаровск: Тип. Штаба войск Приам. воен. округа, 1896. 1 с., 1 л. ил. (разд. паг.)

- 2. Будогоский К.Ф. Юго-восточная часть русской Маньчжурии // Амур. 1860. № 1. С. 11–13; № 2. С. 26–28.

- 3. Дэвлет Е.Г., Ласкин А.Р. К изучению петроглифов Амура и Уссури // КСИА. 2014. Вып. 232. С. 8–31.

- 4. Дэвлет Е.Г., Ласкин А.Р. Петроглифы Хабаровского края: результаты мониторинга последствий паводка в 2013 году на Амуре и Уссури // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. Т. 43, № 4. С. 94–105.

- 5. Дэвлет Е.Г., Ласкин А.Р., Свойский Ю.М., Романенко Е.В. Документирование ландшафтного контекста и изобразительных особенностей Дальневосточных памятников наскального искусства // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. Т. III / Ред.: А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. С. 93–100.

- 6. Ласкин А.Р. Исследования Шереметьевских петроглифов в Хабаровском крае // Дальневосточно-сибирские древности: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рожд. В.Е. Медведева. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2012. С. 51–54.

- 7. Ласкин А.Р. О результатах обследования петроглифов Сикачи-Аляна и Шереметьево // КСИА. 2014. Вып. 236. С. 82–86.

- 8. Ласкин А.Р., Дэвлет Е.Г. Новые петроглифы на реке Уссури в Хабаровском крае // Проблемы истории, филологии, культуры. 2013. № 4 (42). С. 209–216.

- 9. Ласкин А.Р., Дэвлет Е.Г. Петроглифы Амуро-Уссурийского региона: новые открытия и статистические данные // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. Т. III / Ред.: А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. С. 116–121.

- 10. Ласкин А.Р., Дэвлет Е.Г., Гринько А.Е., Свойский Ю.М., Романенко Е.В. Новые результаты документирования петроглифов и моделирования сакральных ландшафтов памятников наскального искусства Дальнего Востока // Проблемы истории, филологии, культуры. 2018. № 2 (60). С. 244–255.

- 11. Маак Р.К. Путешествие по долине реки Уссури. Ч. 1. СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко., 1861. VIII, 204, 23 с.

- 12. Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура. Л.: Наука, 1971. 329 с.