- Код статьи

- S086960630008251-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630008251-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 22-31

- Аннотация

В статье представлено обзорное исследование на основе регионального ГИС-проекта по археологическим объектам Томской области. В результате пространственного анализа памятников выявлено, что распространение археологических объектов сходно с локализацией современных населенных пунктов. Удельная площадь болот на окружающей памятник территории является фактором, влияющим на приуроченность археологических объектов. В целом памятники тяготеют к руслам рек; большинство памятников, локализованных на водораздельных пространствах, приурочено к бровкам эрозионных террас на краях речных долин, к которым прижаты русла рек. Характер пространственного расположения памятников не зависит от степени изученности территории; меняется только густота распределения объектов археологии, поэтому выявленные закономерности, по всей видимости, предопределены предпочтениями древнего населения, а не факторами доступности и изученности.

- Ключевые слова

- Западная Сибирь, Томская область, ГИС, пространственный анализ

- Дата публикации

- 27.03.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 942

На современном уровне исследований пространственный анализ археологических данных проводится c использованием геоинформационных систем. При этом в целом для России археологические ГИС-проекты можно разделить по масштабу исследований на три уровня. Самый детальный уровень – локальный. Его можно определить как уровень планиграфии археологического объекта (памятника). Для локального уровня присуща детальная характеристика различных объектов внутри границ памятника (артефакты, обломки костей, культурные слои, контуры жилищ и др.) с их точной геопривязкой. Кроме наземной геодезической съемки для детального масштабного уровня все чаще применяется аэрофотосьемка с низких и предельно низких высот, которая позволяет получить не только ортофотоплан изучаемой территории, но и цифровую модель рельефа (ЦМР) высокого пространственного разрешения (с размером пикселя вплоть до нескольких см). ГИС-проекты в данном случае, как правило, многослойные, а пространственная привязка с учетом не только Х, Y, но и Z позволяет строить 3D-модели памятников. Таким образом, локальные ГИС-проекты могут включать в себя большое количество геоданных, достаточно сложно организованных как в пространстве, так и в содержательно-атрибутивном аспекте.

На крупно-среднемасштабном уровне, который можно определить как “местный”, археологические ГИС-проекты, как правило, представляют собой карты фактического материала (результаты археологических работ: расчисток, шурфов, канав, раскопов и др.), совмещенные с другими геоданными среднего и высокого пространственного разрешения (космические снимки, ЦМР, геологические и другие тематические карты – геоморфологические, геофизические, геоботанические и т.д.), которые позволяют оценить как специфику самого памятника, так и контекст его территориального окружения. Местные ГИС-проекты могут охватывать достаточно большие участки и включать в себя комплексы территориально сближенных памятников.

Региональные ГИС-проекты отражают мелкомасштабный уровень исследования и территориально соответствуют уровню одного или нескольких субъектов Российской Федерации; например, для Сибири реализован ГИС-проект по Красноярскому краю (Артемьев и др., 1998). Национальный ГИС-проект (Макаров и др., 2015) по принципам организации геоданных также соответствует региональному масштабу исследований и может формироваться на основе дополнительного включения информации из банков геоданных субъектов РФ. На уровне регионального ГИС-проекта археологические памятники обычно представлены точечными объектами с ограниченным набором признаков в семантической базе геоданных.

С точки зрения геоинформатики ГИС-проекты каждого из трех масштабных уровней не сводимы друг к другу, т.е. каждому уровню присуще свое понимание объекта, его составных элементов и признаков, а следовательно, и свои шаблоны организации геоданных, а также свои типовые способы обработки информации. На практике корпоративные банки геоданных крупных организаций нередко совмещают информацию разных масштабных уровней в единых ГИС-проектах. Более того, нередко на совещаниях слышится мнение о том, что региональные ГИС-проекты с оформлением объектов в виде точек нельзя считать полноценными базами геоданных. Мы не разделяем эту точку зрения и считаем, что наиболее оптимальна систематизация геоданных по принципу иерархического соподчинения ГИС-проектов разного масштабного уровня, поскольку на каждом уровне ГИС решаются свои тематические задачи. В качестве ассоциативной аналогии можно привести иерархический ряд: лес – деревья – листья. Для каждого уровня иерархии объектов существует свои признаки, свои классификации, свои подходы к систематизации и свои алгоритмы обработки данных.

В качестве примера археологического исследования, использующего геоданные, систематизированные в региональном ГИС-проекте в виде точечных объектов, можно привести изучение 36 422 памятников Северного Китая (Wagner et al., 2013) с возрастом от середины неолита (8000 лет до н.э.) до позднего бронзового века (500 лет до н.э.). Изменение пространственного распределения археологических памятников на территории в этом исследовании связано с палеоклиматическими изменениями (этапы увлажнения и иссушения территории, обусловленные динамикой муссонов) и с развитием мобильного скотоводства. Другим примером может служить региональный ГИС-проект стоянок палеолитического человека и местонахождений мегафауны, датированных радиоуглеродным методом, для Сибири и Дальнего Востока (Orlova et al., 1998). Пространственная локализация археологических и палеонтологических объектов времени последнего глобального оледенения (МИС-2) позволила исключить существование “сартанского” (около 24–11 тыс. лет назад) ледниково-подпрудного озера-моря в центральной части и на севере Западно-Сибирской равнины.

При наличии достаточного для сравнительного анализа числа археологических объектов и максимально полной базы данных, содержащих необходимую информацию по известным памятникам, ГИС-проект позволяет принимать решения по серии задач, связанных с региональной археологией. В частности, становится возможным обосновывать степень перспективности обнаружения археологических объектов, выявлять физико-географические закономерности их распространения, определять зависимость пространственного расположения и культурно-хронологической дифференциации объектов и др. Предлагаемая статья посвящена обзорному исследованию на основе регионального ГИС-проекта по археологическим памятникам Томской области.

Территория Томской области относительно активно исследуется археологами со второй половины XIX в.: первые археологические объекты были открыты в 1863 г. В.В. Радловым на берегу р. Чулым, В.М. Флоринским в 1885 г. в окрестностях Томска, а позже начались систематические полевые работы А.В. Адрианова, С.К. Кузнецова и др. Относительно хорошая археологическая изученность региона обусловлена продолжительной историей полевых исследований и наличием первоклассной научно-исследовательской и образовательной базы – Томский университет, педагогический университет, краеведческий музей и др. учреждения и организации (Боброва, 2001). В результате этих исследований региональная археология представлена периодами от верхнего палеолита до этнографической современности, с различной степенью насыщенности источниками по древнейшей, древней и средневековой истории местного населения.

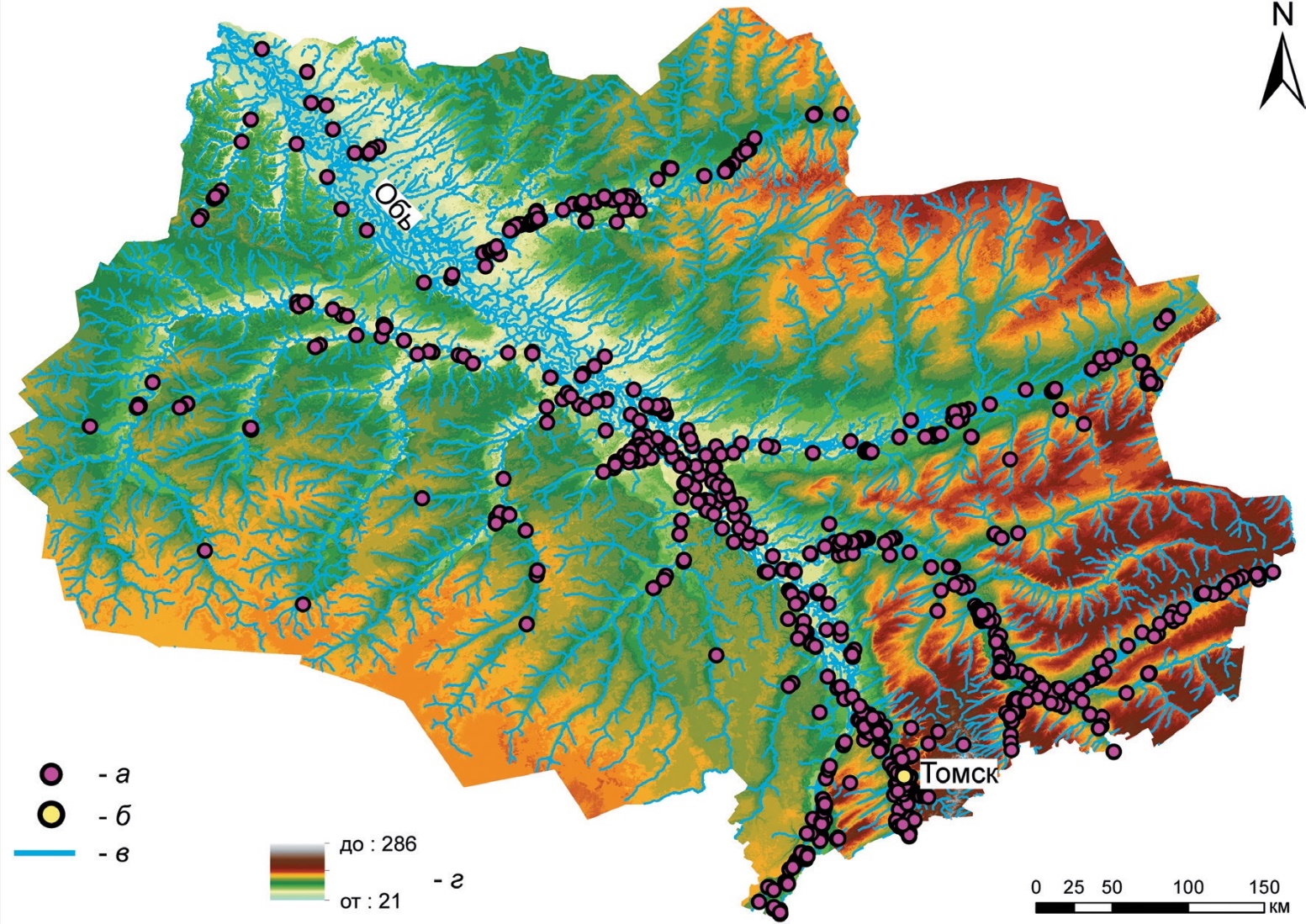

Рис. 1. Археологические объекты Томской области. Условные обозначения: а – археологические памятники; б – современные населенные пункты; в – реки; г – абсолютные высоты (м). Fig. 1. Archaeological sites of Tomsk Region

Исследование, представленное в настоящей статье, в значительной мере основывается на опубликованном в конце XX в. двухтомном издании “Археологическая карта Томской области” (Чиндина и др., 1990; Ожередов, Яковлев, 1993). Авторами издания отмечено, что их целью была систематизация сведений об археологических объектах, которые получены разными исследователями со второй половины XIX в. по 1980-е годы (Чиндина и др., 1990. С. 5). Таким образом, ранее упорядоченные сведения стали основой базы данных, сформированной на первоначальном этапе настоящего исследования.

Материалы и методы. На сегодняшний день на территории Томской области известно 1399 археологических памятников, из которых 220 не стоят на государственной охране. В соответствии с собранной базой геоданных для данного исследования использовалась следующая информация: 1) название памятника; 2) географические координаты; 3) тип памятника (неукрепленные поселения и городища, курганные и грунтовые могильники, культовые места, западины); 4) археологическая эпоха (палеолит, неолит и энеолит, эпоха бронзы, ранний железный век, средние века, Новое время, этнографическая современность и без идентификации). В группу неукрепленных поселений выделены археологические объекты, определяемые в учетной и полевой документации, в литературе как селища, поселения, стоянки, местонахождения. В отличие от городищ, при их описании не выделяются фортификационные сооружения, а критерии дифференциации этих типов объектов не структурированы и ситуативны. Каждый культурный горизонт многослойных памятников заносился в базу как отдельный объект, поэтому конечное количество анализируемых объектов составило 1533.

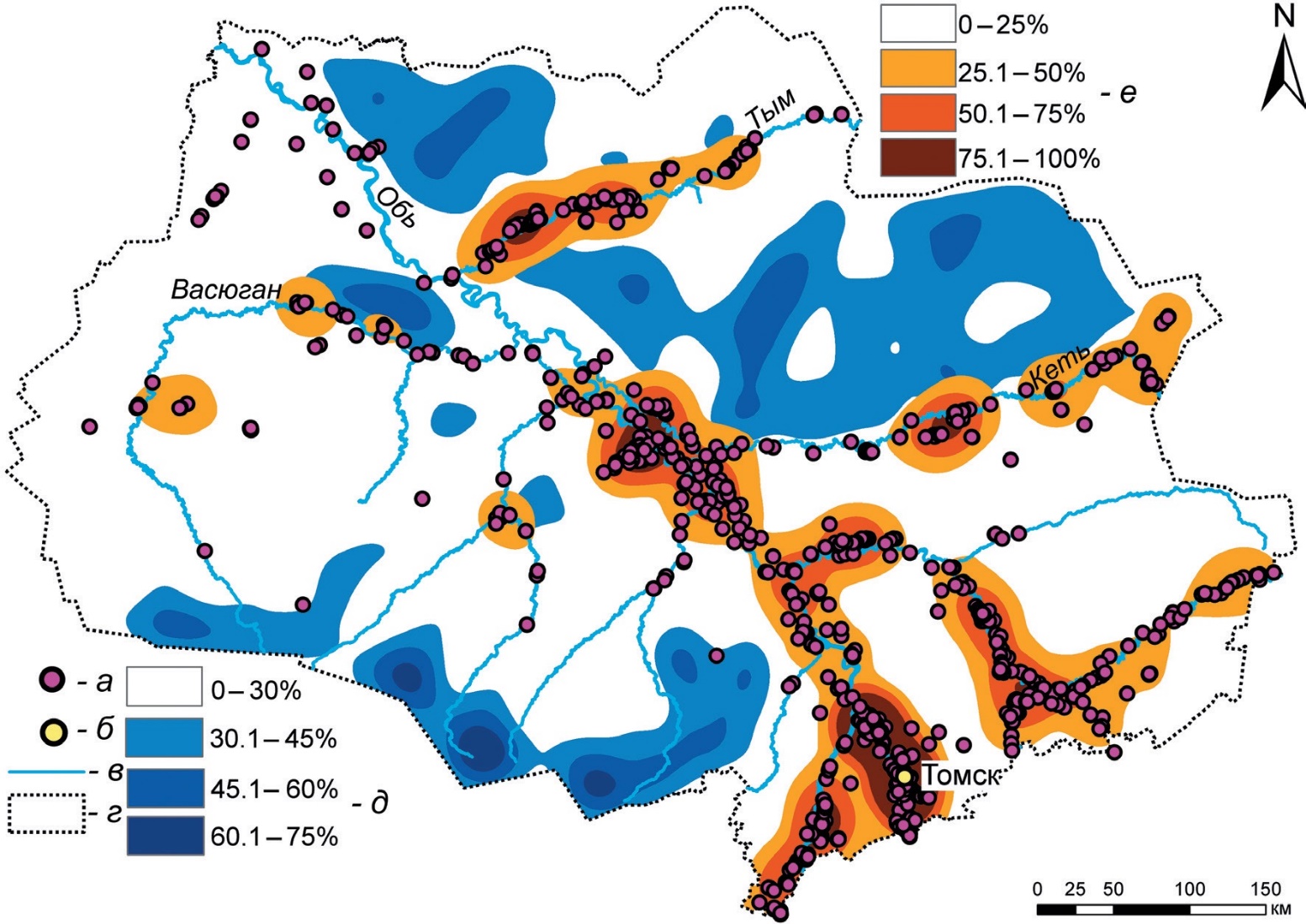

Рис. 2. Участки повышенной плотности археологических объектов (оттенки коричневого цвета) и болот (оттенки синего цвета). Условные обозначения: а – археологические памятники; б – современные населенные пункты; в – реки; г – административные границы Томской области; д – заболоченность территории (R скользящего окна = 35 км); е – процентное содержание памятников (100% = 142 памятника; R скользящего окна = 35 км). Fig. 2. Areas of increased density of archaeological sites (shades of brown) and swamps (shades of blue)

Для характеристики пространственного распределения археологических памятников, современных населенных пунктов и природных барьеров (болота) выполнены следующие действия: 1) построены плотностные схемы распределения памятников и болот; 2) проведено моделирование потенциальных зон антропогенного влияния древнего и современного населения; 3) выделены автоморфные (расположены выше относительно тренда рельефа) и гидроморфные (находящиеся ниже тренда рельефа) участки района исследования; 4) рассчитаны расстояния между археологическими памятниками и реками.

Информация о локализации болот, лесов, рек и современных населенных пунктов получена с топографических карт масштаба 1:1 000 000. Для построения карт плотности археологических памятников и болот использован инструмент Kernel Density (плотность ядер) модуля Spatial Analyst (пространственный анализ) программы ArcGIS 10.2.2. Радиус скользящего окна при построении карт плотности составил 35 км. Размер окна выбран в соответствии с характером пространственного распределения археологических объектов и результатами, полученными при проведении расчетов по алгоритму, используемому для определения радиуса поиска.

Вокруг археологических памятников и современных населенных пунктов выделены зоны потенциального антропогенного влияния. В соответствии с теорией ресурсных зон (Vita-Finzi, Higgs, 1970; Jarman et al., 1982; Коробов, 2014) подобран максимальный радиус зоны (10 км) вокруг памятника. При оценке степени антропогенного влияния в настоящее время не учитывались факторы современного глобального и регионального антропогенного воздействия на природную среду.

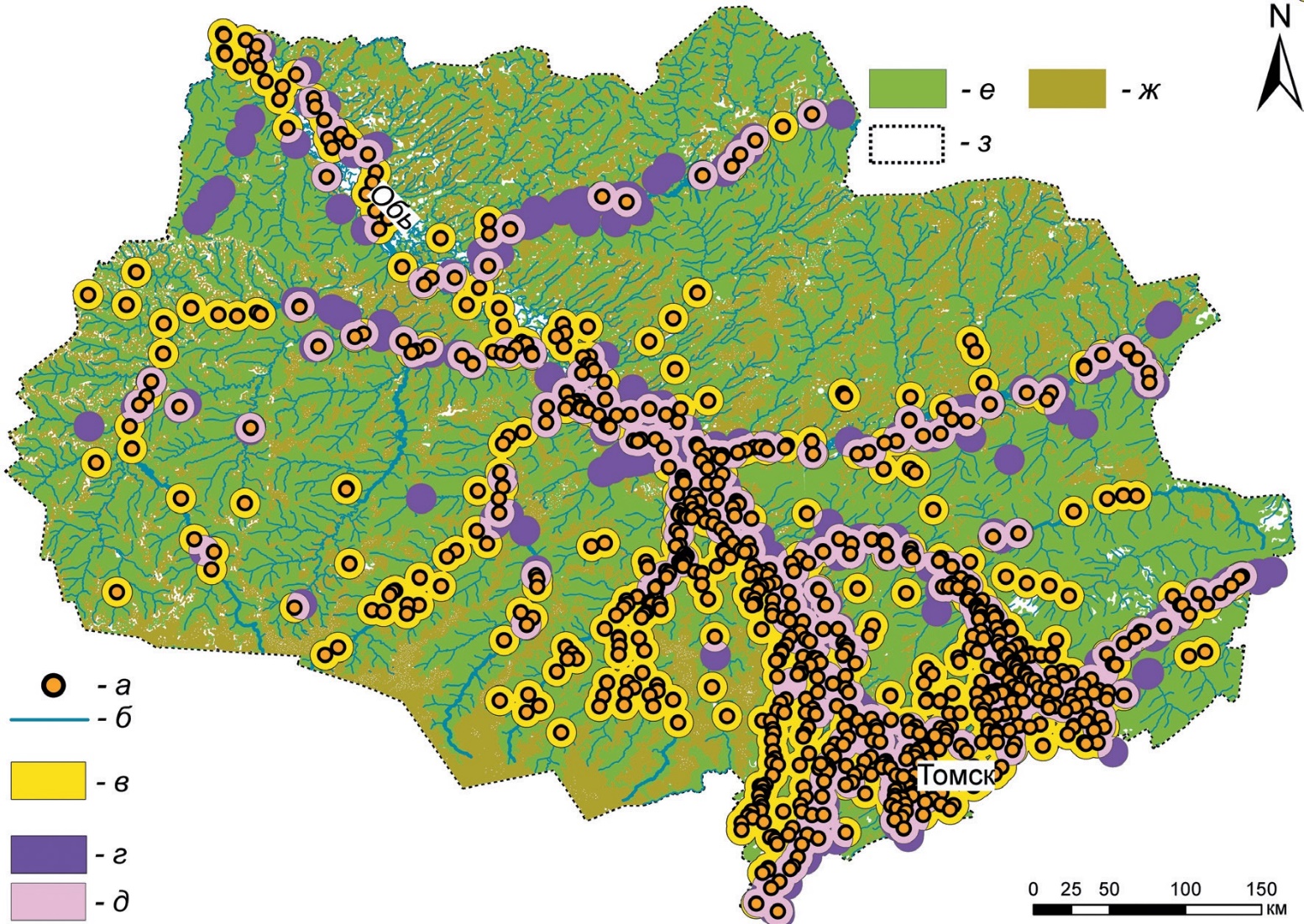

Рис. 3. Зоны антропологического влияния древнего и современного населения. Условные обозначения: а – населенные пункты; б – реки; в – зона антропогенного влияния современного населения (R = 10 км); г – зона антропогенного влияния древнего населения (R = 10 км); д – область перекрытия зон; е – леса; ж – болота; з – административные границы Томской области. Fig. 3. Areas of anthropological impact of the ancient and modern population

Выделение гидроморфных и автоморфных участков относительно тренда рельефа проведено при помощи инструментов модуля Spatial Analyst программы ArcGIS 10.2.2. На этом этапе использована цифровая модель рельефа, находящаяся в свободном доступе (http://www. viewfinderpanoramas.org). Размер пикселя приведен к 70 × 70 м. Размер скользящего окна при построении тренда рельефа должен на порядок превышать размер форм рельефа, которые необходимо выделить. В среднем ширина долин в районе исследования составляет 10 км, поэтому радиус скользящего окна при построении тренда рельефа составил 10 км.

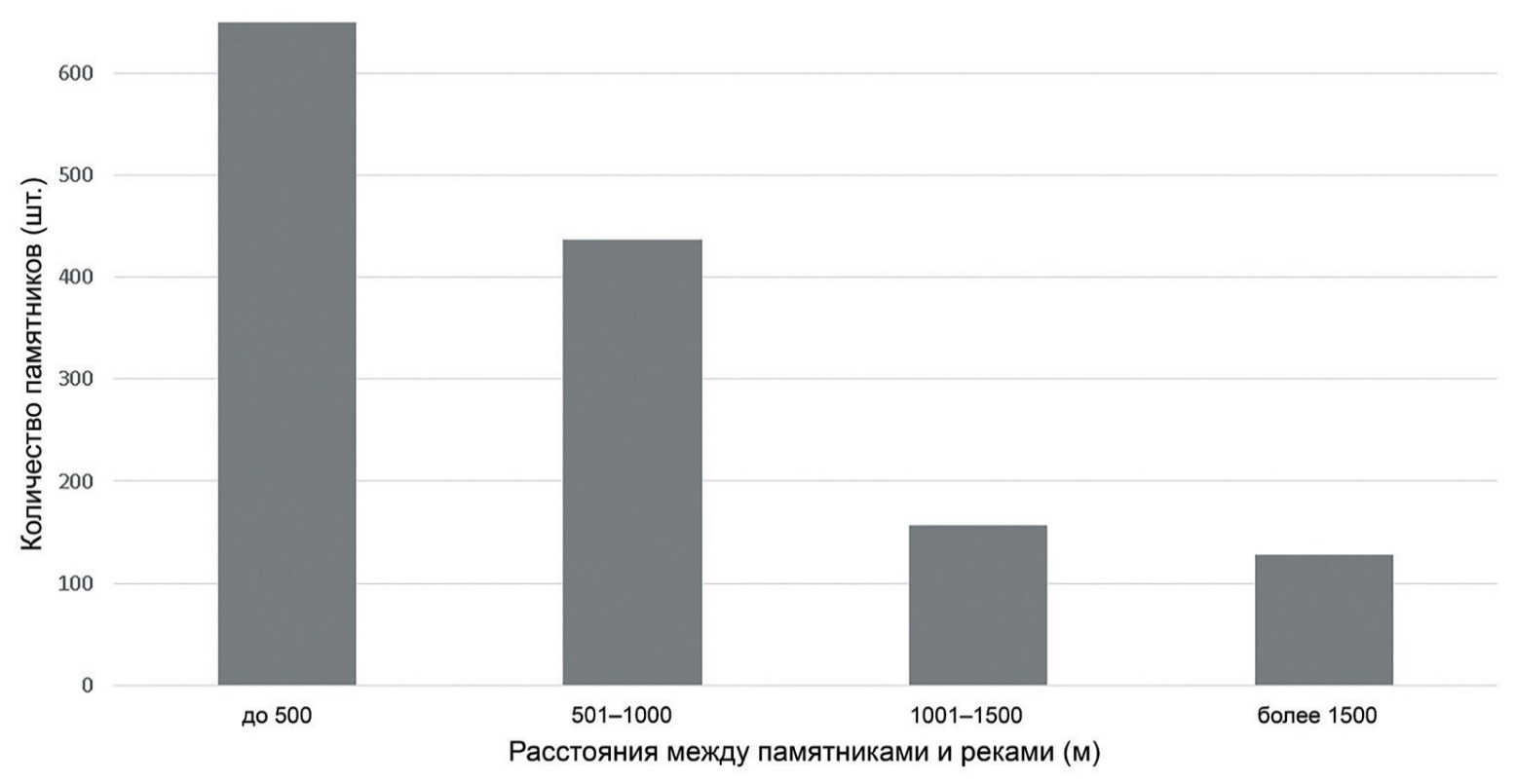

Рис. 4. Удаленность археологических объектов от современных русел рек. Fig. 4. The remoteness of archaeological sites from modern riverbeds

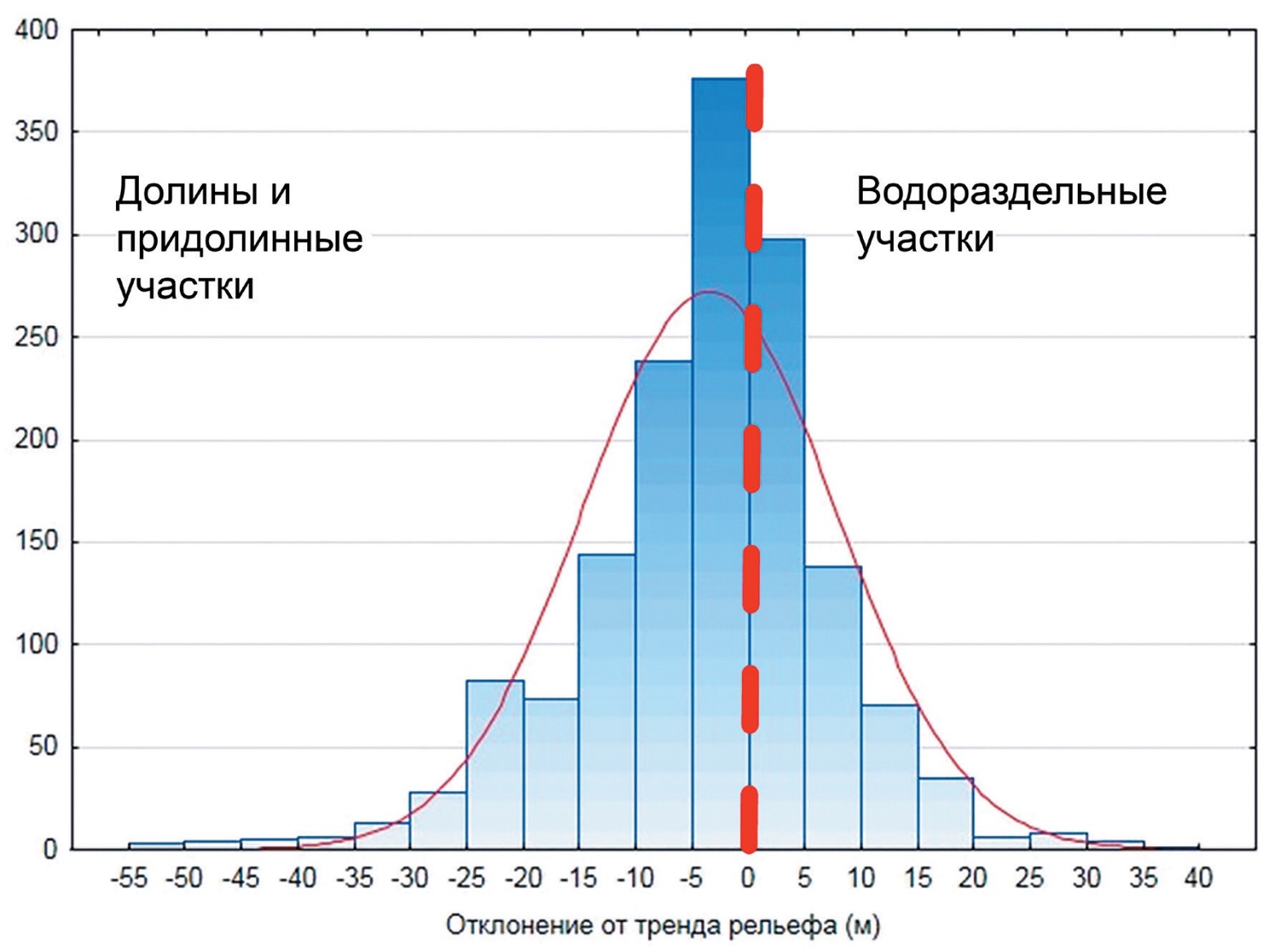

Рис. 5. Частотное распределение археологических объектов относительно тренда рельефа. Fig. 5. The frequency distribution of archaeological sites relative to the terrain trend

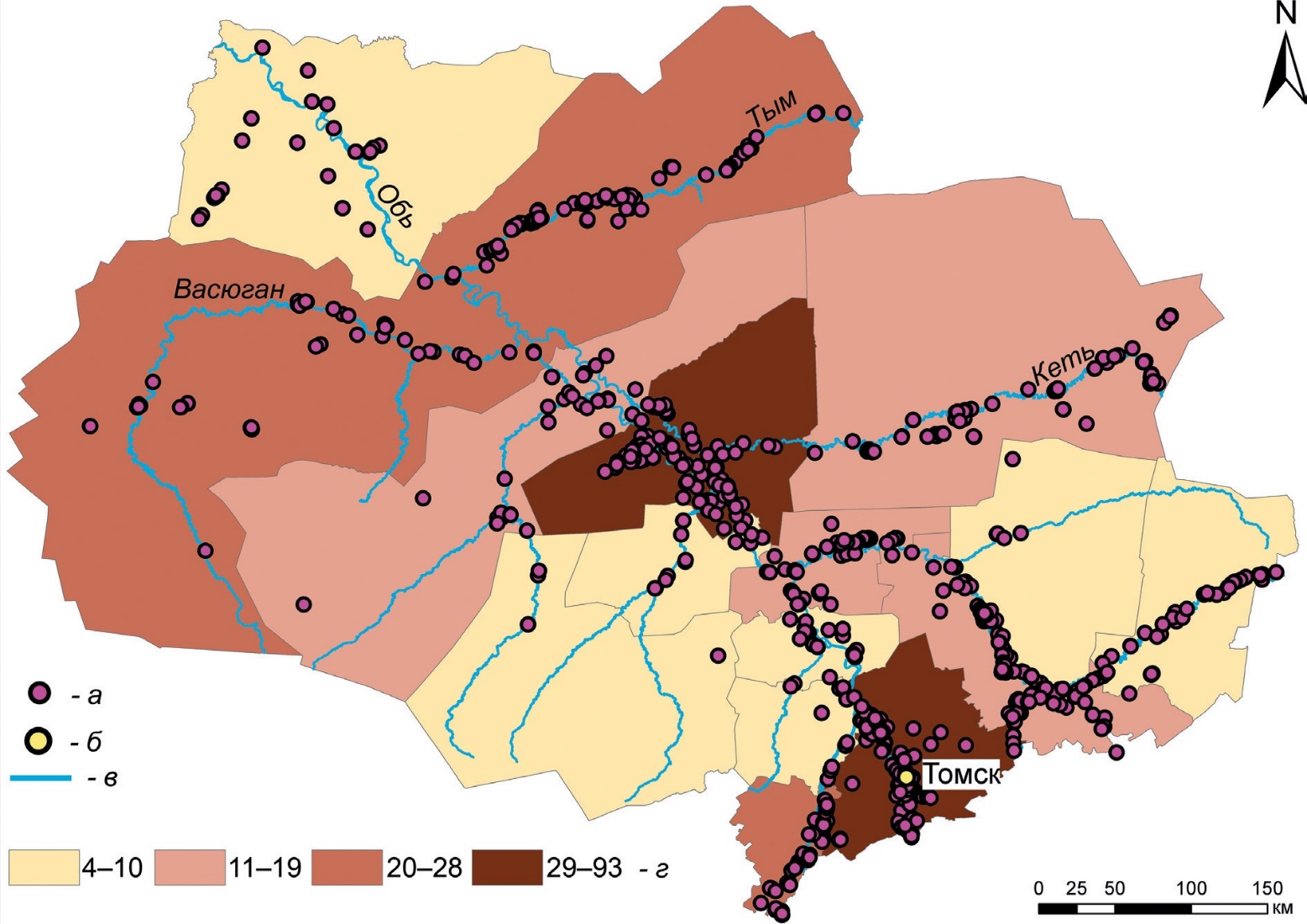

Для оценки степени изученности Томской области составлена картограмма, где для каждого района определялось количество полевых сезонов, когда на территории района были открыты археологические памятники в ходе полевых археологических и иных исследований. Затем эти районы сгруппированы в четыре класса, различающиеся по степени археологической изученности.

Для составления базы данных и построения гистограмм удаленности памятников относительно рек использовалась программа Microsoft Excel. Статистическая обработка данных и построение частотных гистограмм по отклонению памятников относительно тренда рельефа проводились в программном пакете Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. Томская область расположена в пределах двух физико-географических зон: лесостепной и таежной. Абсолютные отметки высот от 21 до 286 м. Эта территория – часть бассейна р. Обь. Именно внутри долины магистральной реки и ее притоков первого порядка локализованы археологические памятники (рис. 1).

На междуречных пространствах и в долинах большинства притоков памятники отсутствуют, что связано с природно-ландшафтными закономерностями. На рис. 2 наряду с самими археологическими объектами показаны поля их повышенной плотности. На данной схеме выделяется несколько основных полей повышенной плотности памятников. Прежде всего это юго-восточная часть территории, где объекты локализованы по долинам рек Томь, Обь, Кеть и Чулым. На северо-западе памятники приурочены к долинам рек Тым и Васюган. При этом в верховьях рек второго порядка памятники, как правило, отсутствуют, как и в долинах притоков третьего и более порядков. На эту же схему вынесены участки повышенной плотности болот. Видно, что на этих участках отсутствуют археологические объекты. Болота занимают более трети территории и фактически представляют собой природные барьеры для расселения в голоцене.

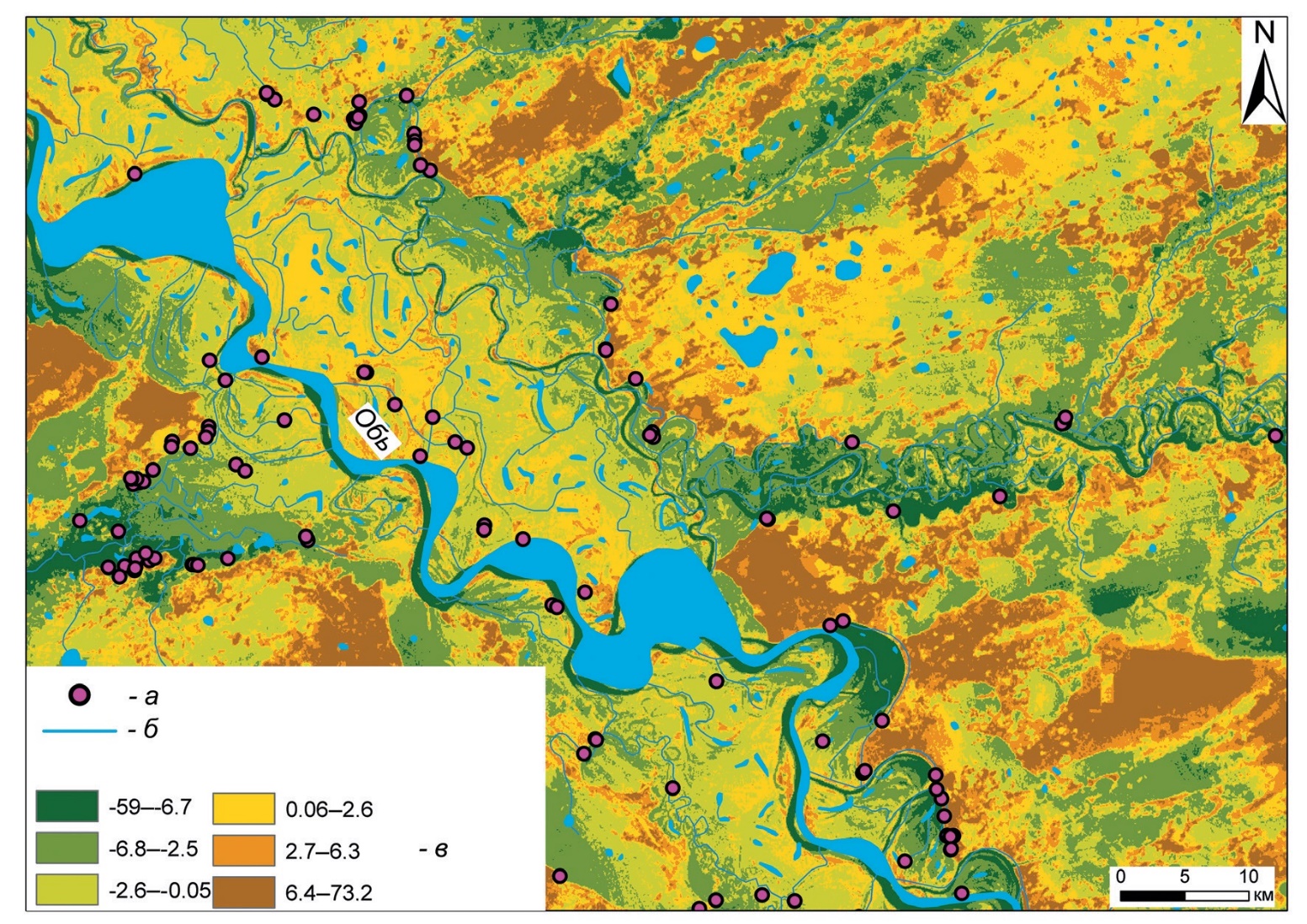

Рис. 6. Расположение археологических объектов относительно тренда рельефа. Условные обозначения: а – археологические памятники; б – реки; в – высоты относительно тренда рельефа (м). Fig. 6. The location of archaeological sites relative to the terrain trend

Сравним распределение современных населенных пунктов с распространением археологических памятников. На рис. 3 показаны зоны антропогенного влияния древнего и современного населения. Радиус зон вокруг современных населенных пунктов такой же, как и вокруг памятников, и составляет 10 км. Это обусловлено тем, что среди населенных пунктов нет мощных промышленных центров и образ жизни современного населения в значительной степени предопределяется ландшафтными особенностями территории. Приуроченность поселений человека как в древности, так и в настоящее время к долинам основных речных артерий, возможно, объясняется тем, что долины крупных рек – наиболее ресурсоемкий ландшафт и единственный резерв открытых пространств, пригодных для массового заселения среди таежных и болотных территорий.

На рис. 3 видно, что современная система расселения подчиняется тем же пространственным закономерностям распределения, что и археологические памятники. Однако расселение современного населения создает более густое покрытие: от зон влияния свободно 70% территории и 56% водной поверхности рек по сравнению с зонами влияния древнего населения (80% территории и 60% водной поверхности рек находится за пределами этих зон влияния). Следует отметить, что показанная на данном рисунке карта фактического материала по археологическим памятникам с буферными зонами вокруг них не является моделью единой системы расселения, так как отражает результат расселения древнего населения в разные исторические эпохи от верхнего палеолита до Нового времени. Тем не менее сходство в пространственном расположении археологических памятников и существующих в настоящее время населенных пунктов позволяет предположить, что распространение древнего и современного населения в целом подчиняется одним и тем же закономерностям.

На рис. 4 показана частотная гистограмма для археологических памятников. Видно, что чем дальше от рек, тем меньше памятников; в основном памятники расположены на удалении до 500–1000 м относительно современных русел рек.

Рис. 7. Количество лет полевых исследований в муниципальных районах Томской области. Условные обозначения: а – археологические памятники; б – населенные пункты; в – реки; г – количество лет. Fig. 7. The duration of in years field research conducted in different municipal districts of Tomsk Region

На рис. 5 показано распределение памятников по высоте относительно границы между долинами и водоразделами (тренд рельефа). Отрицательные значения соответствуют долинам, положительные – водоразделам. Этот показатель получен путем вычитания цифровой модели рельефа из тренда рельефа (генерализованный рельеф, полученный путем усреднения значений высот внутри скользящего окна радиусом 10 км). Обращает на себя внимание, что большинство памятников локализуется вокруг этой границы с некоторым преобладанием памятников в долинных участках.

На рис. 6 оттенками зеленого цвета показаны долинные участки, а оттенками коричневого цвета – водораздельные. Относительно памятников, локализованных в долинах, следует отметить, что они расположены преимущественно на площадках террас. Что касается памятников, локализованных на водоразделах, то большинство из них располагается на бровках эрозионных террас на краях долин; при этом русла рек прижаты к краям долин, поэтому расстояния до рек небольшие. Это хорошо согласуется с рис. 5, где большинство памятников группируется вблизи границы между долинами и водоразделами, а также с рис. 4, отражающим преимущественно близкое расположение памятников к рекам.

На рис. 7 показана схема, отражающая степень изученности территорий муниципальных районов Томской области (определяемая по количеству годов исследований), с наложенными на нее археологическими объектами. Видно, что наибольшая концентрация памятников отмечается для районов, где проводились многолетние полевые исследования. Однако сам характер распределения памятников не зависит от степени изученности; меняется только густота их размещения.

Итак, все известные по открытым источникам археологические объекты Томской области были включены в единый ГИС-проект и охарактеризованы по единой системе критериев, что позволило выявить общие закономерности их распространения. Апробирован подход к систематизации первичных учетных данных об археологических объектах в рамках создания регионального ГИС-проекта. Определен научный потенциал этих сведений для выявления базовых закономерностей расположения памятников при оценке влияния лимитирующих факторов и интенсивности археологического исследования территории.

В результате проведенных исследований можно сделать ряд выводов.

- Археологические памятники Томской области приурочены к долинам главных рек (тяготеют к их руслам). В целом их распределение похоже на пространственную локализацию современных населенных пунктов.

- Для памятников лимитирующим фактором является удельная площадь болот на окружающей памятник территории.

- Отклонение высот памятников от тренда рельефа коррелируется с высотой памятников от уреза воды рек. Максимумы концентрации памятников смещены в долинные участки.

- Большинство памятников, локализованных на водоразделах, располагается на бровках эрозионных террас на краях долин, к которым прижаты русла рек.

- Выявленные закономерности, по всей видимости, предопределены предпочтениями древнего населения, а не факторами доступности и изученности.

Библиография

- 1. Артемьев Е.В., Дроздов Н.И., Зайцев Н.К., Шапарев Н.Я., Якубайлик О.Э., Шахматов А.В. Создание геоинформационной системы “Археологические памятники Красноярского края” // Вычислительные технологии. 1998. Т. 3, № 5. С. 5–10.

- 2. Боброва А.И. Археологические исследования Томской области, история // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2001. С. 16–23.

- 3. Макаров Н.А., Зеленцова О.В., Коробов Д.С., Черников А.П., Ворошилов А.Н. Первые шаги по созданию национальной географо-информационной системы “Археологические памятники России” // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. Т. 43, № 4. С. 85–93.

- 4. Коробов Д.С. Система расселения алан Центрального Предкавказья в I тыс. н.э. (ландшафтная археология Кисловодской котловины): дис. … д-ра ист. наук. Т. 1. М.: ИА РАН, 2014. 610 с.

- 5. Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта Томской области. Т. 2. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1993. 208 с.

- 6. Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И. Археологическая карта Томской области. Т. 1. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. 340 с.

- 7. Orlova L.A., Kuzmin Y.V., Zolnikov I.D. Radiocarbon database and geographic information system (GIS) for Western Siberia // Radiocarbon. 1998. V. 40, № 1. P. 313–329.

- 8. Jarman M.R., Bailey G.N., Jarman H.N. Early European Agriculture. Its Foundations and Development. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982. 284 p.

- 9. Vita-Finzi C., Higgs E.S. Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine: Site Catchment Analysis // Proceedings of the Prehistoric Society. 1970. V. 36. P. 1–17.

- 10. Wagner M., Tarasov P., Hosner D., Fleck A., Ehrich R., Chen X., Leipe C. Mapping of the spatial and temporal distribution of archaeological sites of northern China during the Neolithic and Bronze Age // Quaternary International. 2013. V. 290–291. P. 344–357.