- Код статьи

- S086960630008258-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630008258-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 1

- Страницы

- 141-156

- Аннотация

В 2017 г. экспедиция МАЭ РАН исследовала погребальный комплекс Калманиеми 1 (Kalmaniemi – фин. букв. “Мыс смерти”) в Лахденпохском районе Республики Карелия. Объект локализован на высоком скалистом мысу северного побережья Ладожского озера. Выявлено погребение, совершенное по обряду кремации на стороне. На площади раскопа найдено 54 целых и 8 фрагментов железных ладейных заклепок, а также 3 скобы. Судя по их распределению, над погребением было поставлено небольшое судно (деревянные части не сохранились), около 6-7 м в длину, предположительно килем вверх. Также обнаружен комплекс вооружения, характерный для эпохи викингов в IX–первой половине X в.: наконечник копья, два боевых топора, три навершия плетей с шумящими привесками. Помимо них найдены две стеклянные (одна в двух фрагментах) и одна сердоликовая бусины, побывавшие в погребальном костре. Датировка подтверждается результатами радиоуглеродного анализа кальцинированных костей из погребения. Погребальный комплекс Калманиеми 1 уникален для Северного Приладожья и Карелии в целом. Материалы памятника с очевидностью подтверждают достаточно раннее присутствие скандинавов (или носителей скандинавской традиции) на северном побережье Ладожского озера.

- Ключевые слова

- эпоха викингов, Северное Приладожье, могильники, кремация, захоронение с лодкойa

- Дата публикации

- 27.03.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 865

Традиция погребений в лодке или корабле – одна из нескольких погребальных практик североевропейского населения железного века и раннего средневековья. Они представлены разными типами обряда: ингумация, кремация на месте и кремация на стороне, объединяемые только использованием плавсредств или их частей. В Восточнобалтийском регионе они связываются со скандинавской традицией. На территории современной России найдено около десятка таких объектов: Гнездово, возможно, Тимерево, а также Усть-Рыбежна 19 и Плакун1. Отметим, что два последних представляют собой погребения по обряду сожжения, но помещенные в могилу ладьи или их части, вероятно, не были сожжены. Кроме перечисленных выше памятников в ряде случаев в составе погребальных комплексов на территории России зафиксированы небольшие скопления и отдельные корабельные заклепки.

В Финляндии захоронения, в составе комплекса которых обнаружены многочисленные заклепки, представлены исключительно кремациями, начиная с эпохи Меровингов (Raike, 1996. S. 21. Kuv. 2). Они известны только в юго-западной и западной частях страны, у побережья Ботнического залива, а также на Аландских островах (Raike, 1996. S. 22–24. Kuv. 3–5). Далее на восток – в Центральной, Восточной Финляндии и в Карелии такие памятники до недавнего времени не обнаружены. Однако находки отдельных лодочных заклепок как в погребальных комплексах (Бельский, 2018. Рис. 29, 9; 65, 8–10), так и в слоях поселений (Кочкуркина, 1981. Табл. 7, 5) известны. Учитывая обилие памятников эпохи викингов, особенно в Cеверном Приладожье, находка подобного рода объекта была вполне ожидаемой (рис. 1).

Рис. 1. Северо-Западное Приладожье. Местоположение комплекса Калманиеми 1. Fig. 1. Northwestern Ladoga littoral. The location of the Kalmaniemi 1 complex

Археологические исследования в Северо-Западном Приладожье, в частности в окрестностях Куркийоки (Kurkijoki, в настоящее время административный центр Куркиекского сельского поселения Лахденпохского р-на Республики Карелия) были начаты еще во второй половине XIX в. (обзор историографии см. Сакса, 2010. С. 16–27).

Особенно высокая концентрация памятников железного века – городищ, могильников и кладов – отмечается в окрестностях деревень Кууппала (в настоящее время не существует) и Соскуа (подробнее см. Сакса, 2010. С. 245–269. Рис. 82). Здесь обращает на себя внимание группа топо/гидронимов при впадении р. Сосуанйоки в Ладогу: мыс Калманиеми (= Мыс смерти), гора Хииденмяки (= гора Хийси – мифологического персонажа, сходного с русским лешим. Часто с такими топонимами связаны могильники или жертвенные места), гора Линнамяки (= Крепостная), характерных для мест возможной локализации археологических памятников.

Мыс Калманиеми представляет собой вытянутую в меридиональном направлении, покрытую густым лесом узкую скалистую возвышенность шириной 0.2–0.25 км, длиной 0.6, ограниченную с востока и запада заливами Ладоги (рис. 2). Наиболее высокая точка расположена на абсолютной отметке 55 м. Восточный склон обрывается в сторону узкого залива – устье р. Соскуанйоки (Soskuanjoki). Этот залив сейчас почти полностью зарос тростником. Западный склон возвышенности сформирован небольшой безымянной бухтой северного берега узкого пролива Кююрюсалми (Kyyrysalmi). На противоположном берегу этой бухты, прорезанной дополнительно еще одним узким безымянным мысом, расположено городище Яамяки (Jäämäki – букв. “Ледяная гора”). Памятник зафиксирован Х. Аппельгреном, им же составлен единственный пока его топографический план (Appelgren, 1891. Kuv. 119). Археологические исследования здесь не проводились (Кочкуркина, 2010. С. 18).

Рис. 2. Вид (с юга) на мыс Калманиеми со стороны залива Лайккаланлахти. Fig. 2. A view of Cape Kalmaniemi from Laikkalanlahti Bay (from the south)

Геологическое строение возвышенности при устье р. Соскуанйоки имеет свою специфику. В результате неравномерного изостатического поднятия поверхности после последнего оледенения по берегам Ладоги сформировались террасовидные уступы, сложенные гранито-гнейсами. На мысу Калманиеми прослеживается как минимум четыре уровня таких уступов – естественных относительно ровных площадок, ограниченных с одной стороны обрывом, с противоположной, тыловой части – крутым подъемом или почти вертикальной скалой, которая, соответственно, образует обрыв выше расположенного уступа.

На условно первом – прибрежном уступе, на южной оконечности мыса Калманиеми, расположена рыбацкая стоянка. По площади она небольшая, ограничена скальным обрывом к урезу воды. Далее начинается подъем, который переходит в относительно ровную площадку – второй террасовидный уступ, открытый в сторону Ладоги. Центральная часть этой площадки ровная, без существенных перепадов рельефа. Здесь и был обнаружен публикуемый памятник. С южной стороны площадка ограничена вертикальным скальным обрывом, омываемым водой Ладожского озера. Превышение над современным урезом воды (август 2017 г.) составляет 10.7 м. С противоположной северной стороны площадка ограничена также вертикальной скалой, высотой 7.2 м, которая является обрывом третьего уступа. Ширина площадки в направлении С–Ю (между скальным обрывом и скальным подъемом) в данном месте составляет 14.5 м. С нее в южном и западном направлениях открывается живописный вид на острова и залив Лайккаланлахти. Далее ровный участок заканчивается и переходит в относительно пологий каменистый склон, спускающийся в западном направлении к маленькой бухте, ограничивающей с запада склон возвышенности Калманиеми. До начала работ на площадке произрастала кустарниковая растительность, мелкие лиственные деревья (ольха, осина, клен), присутствовало также несколько крупных сосен.

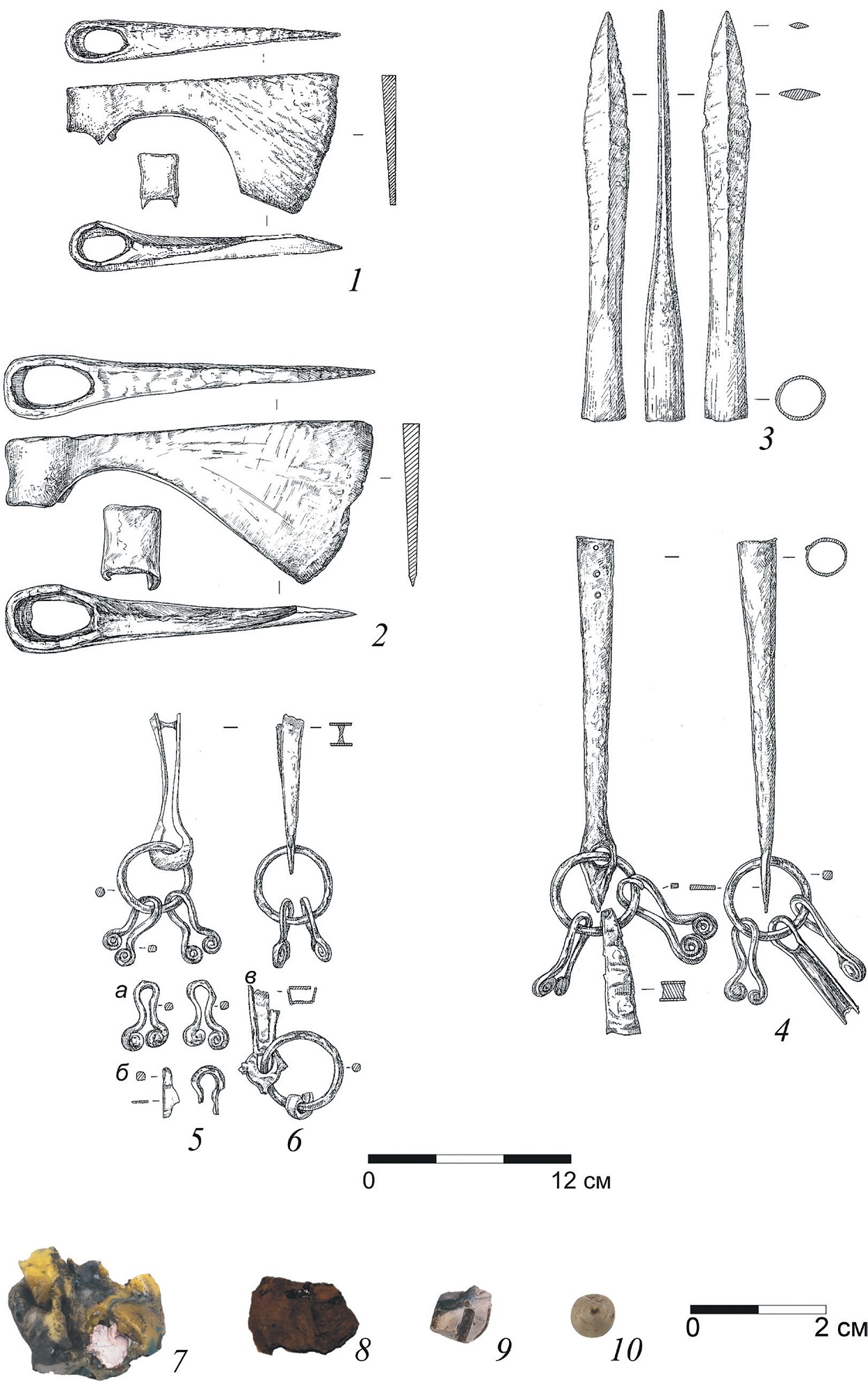

Рис. 3. Калманиеми 1. Комплекс находок. 1–6 – железо; 7, 8, 10 – стекло; 9 – камень (сердолик). Fig. 3. Kalmaniemi 1. Assemblage of finds

При проведении здесь разведочных работ, под нависающей над площадкой скалой, одним из авторов обнаружен топор типа V по типологии А.Н. Кирпичникова (рис. 3, 1). В 2 м к востоку от него найдена железная лодочная заклепка. При проверке поверхности с помощью металлодетектора зафиксированы многочисленные звуковые сигналы от находящихся в грунте металлических объектов. Сигналы распространялись на площади примерно 70 м2 вплоть до обрыва в сторону берега Ладоги. Учитывая опыт работы на археологических памятниках Карелии, сделан вывод, что здесь расположен непотревоженный могильник в сопровождении большого количества вещей. Было принято решение провести археологические раскопки, тем более что небольшая площадь естественной площадки позволяла изучить открытый объект полностью.

До начала работ какие-либо следы наземных конструкций, а также вершины крупных валунов или скал, характерные для других памятников подобного типа в Карелии, на размеченной площади раскопа не выявлены. Тем не менее следует обратить внимание на присущую памятникам северного побережья Ладоги особенность, когда погребения совершены на относительно ровных естественных площадках, расположенных под возвышающимися над ними скалами (Бельский, 2018. С. 162, 163. Рис. 33). Здесь высокая, почти отвесная скала – примечательный элемент ландшафта. Несомненно, что это место было выбрано не случайно.

Стратиграфия напластований на изученном памятнике оказалась не сложной. После снятия дерна, имевшего мощность не более 0.05 м, был разобран горизонт темного гумусированного суглинка, имевшего мощность 0.15–0.2 м, максимально до 0.25 м (на пониженных участках у скалы), который подстилался светлым суглинком – материком. В целом, такая минимальная глубина напластований типична для подобных памятников в данном районе Приладожья.

На основной площади раскопа, в слое темного гумусированного суглинка обнаружены отдельные некрупные камни – до 0.2 м максимальной длиной стороны, но они не образовывали каких-либо отчетливых скоплений или конструкций. Можно предположить, что площадка перед совершением захоронения была специально подготовлена, расчищена от камней. Это наблюдение подтверждается особенностями, зафиксированными в юго-западной части раскопа. Здесь материковая поверхность была сложена моренным светлым суглинком с большим количеством камней. Однако некоторые из них располагались выше, в слое гумусированного суглинка. Вероятнее всего, они были перемещены сюда с основной площади, где было совершено захоронение, в процессе ее расчистки.

Горизонт темного суглинка был наиболее глубоким и интенсивно окрашенным в центральной части раскопа. К краям раскопа он истончался, светлел и переходил в типичную стратиграфию рыхлых отложений, характерных для северного побережья Ладожского озера: тонкий слой дерна и светлый моренный суглинок под ним.

В юго-восточной части раскопа на глубине от 0.05 до 0.25 м от современной поверхности расчищена поверхность скалы. Ее поверхность была наклонена и понижалась в северном и западном направлениях, в сторону вертикальной скалы в тыловой части площадки. Таким образом, в геологическом отношении участок, где было совершено погребение, представлял собой некоторое понижение между двумя крупными скальными массивами, заполненное относительно рыхлым грунтом.

Погребение 1

Пятно темного гумусированного суглинка, округлых очертаний, диаметром около 1 м, проявилось на глубине 0.25 м от современной поверхности в центральной части раскопа. В нем присутствовали включения отдельных достаточно крупных углей, которые были собраны на радиоуглеродный анализ. В процессе расчистки выяснилось, что его мощность составляет не более 0.04 м. Заполнение пятна было однородным, состояло из темного гумусированного суглинка с включениями угля, кальцинированных костей и артефактов (железных лодочных заклепок), а также отдельных мелких камней, не составлявших какую-либо отчетливую структуру (рис. 4). Всего собрано семь мелких фрагментов кальцинированных костей, два из которых определены как фрагменты черепа и бедренной кости Homo Sapience2. Таким образом, данное гумусированное пятно представляло собой следы захоронения человека, совершенного по обряду кремации на стороне. Для захоронения была расчищена площадка у понижения скалы, куда были ссыпаны отдельные кости, угли и зола. Однако, ввиду отсутствия выраженных границ пятна и его минимальной мощности, какая-либо, даже неглубокая, могильная яма для погребения не прослежена. Кости были рассыпаны по краю скалы, возможно, прикрыты затем небольшим количеством грунта или дерном.

Рис. 4. Калманиеми 1, раскоп 1. Заклепки и кальцинированные кости in situ, вид сверху. Fig. 4. Kalmaniemi 1, excavation site 1. Rivets and calcined bones in situ, top view

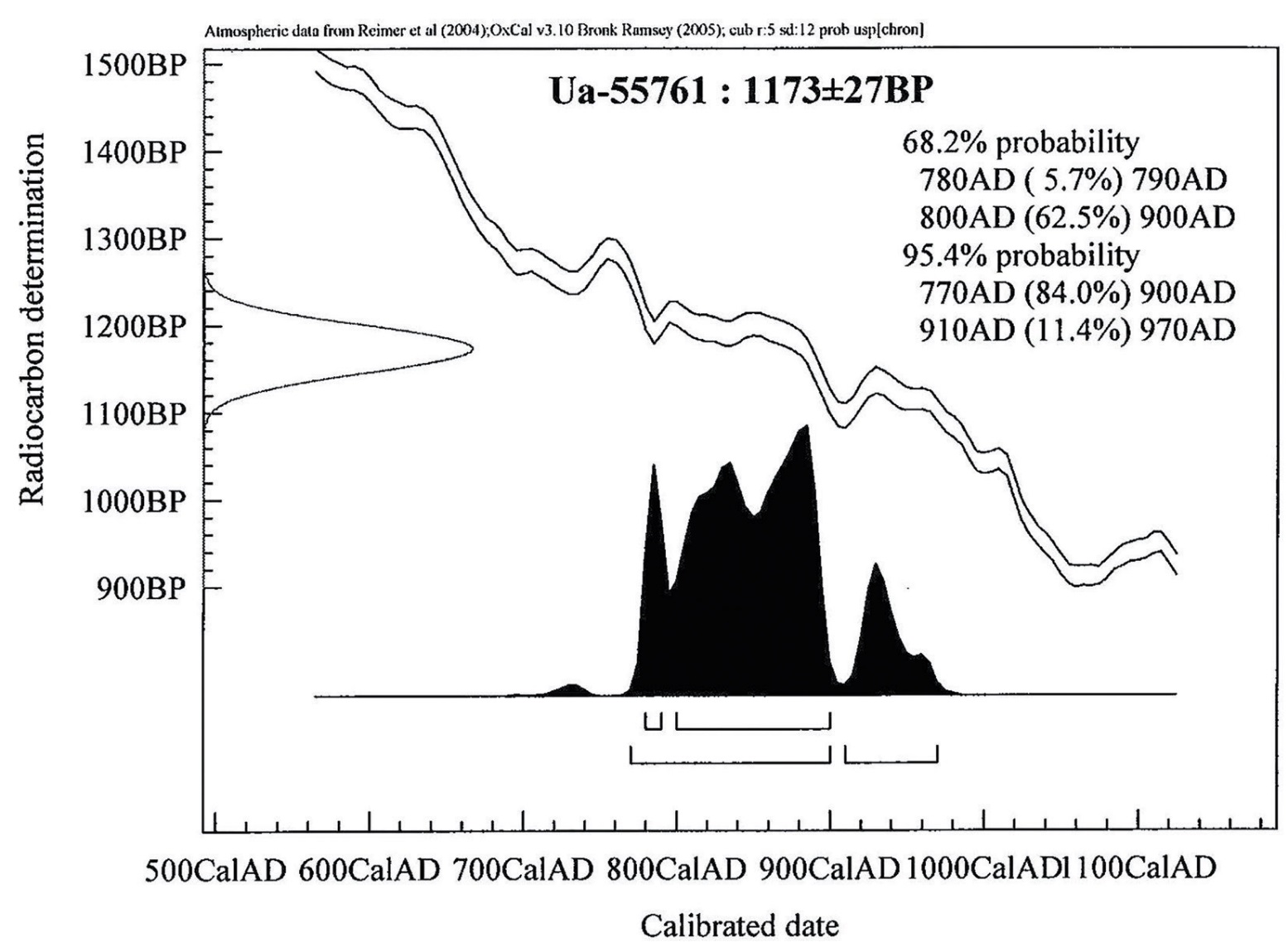

По кальцинированной кости из данного погребения получена радиоуглеродная дата AMS 14С – 1173±27 лет назад (Ua-55761). Календарный возраст образца (2 σ) с вероятностью 95% определен в интервале 770–900 кал. лет н.э. (рис. 5)3.

Гумусированное пятно 2

Второе аморфное пятно темного гумусированного суглинка, мощностью 0.04 м, открыто в 1 м к востоку от приблизительных границ пятна 1. Его границы были сильно потревожены корнями произраставшего рядом дерева (ольхи). Оно имело схожую структуру с предыдущим и также включало отдельные скопления древесного угля и артефакты (железные лодочные заклепки), также примыкало с севера к расчищенному склону скалы. Вполне вероятно, что оба пятна темного суглинка составляют единую структуру – остатки рассыпанного вдоль склона скалы погребения.

Наличием указанных двух (или одного более крупного, но сильно потревоженного корневыми системами близко расположенных деревьев) пятен гумусированного суглинка исчерпывались какие-либо структуры, сформированные в результате деятельности человека на всей открытой площади раскопа. Расчищенные камни в юго-западной части, как уже отмечалось, имели естественное происхождение и не составляли выраженной структуры. Некоторые их них тем не менее были перемещены либо вследствие расчистки площадки под погребение, либо в результате движения корней крупных деревьев.

Рис. 5. Калманиеми 1, погребение 1. Результаты радиоуглеродного датирования (по кальцинированным костям). Fig. 5. Kalmaniemi 1, burial 1. Results of radiocarbon dating (for calcined bones)

Тем не менее на основании горизонта темного суглинка, который истончался к краям раскопа, к юго-западу от основной концентрации в пятне темного суглинка (пятно № 1) обнаружено три фрагмента кальцинированных костей. Кроме того, рядом, на том же уровне найдены фрагмент сердоликовой обожженной бусины и целая маленькая бусинка светлого прозрачного стекла. Достаточно затруднительно определить указанные находки как свидетельство наличия еще одного (женского?) погребения в изученном комплексе. Для этого их количество должно было быть значительно большим, но наличие находок бусин вносит некоторые сомнения. Пока определенно ответить на этот вопрос не представляется возможным.

Таким образом, одна из наиболее вероятных реконструкций комплекса может быть описана следующим образом: на специально расчищенную от камней площадку под высокой вертикальной скалой были ссыпаны кальцинированные кости, смешанные с углем и золой из погребального костра. Такие археологически зафиксированные элементы погребальной обрядности характерны для памятников Карелии X–XII вв. (Бельский, 2018. С. 240–250). Где был расположен погребальный костер – не известно. На данном этапе исследований в Карелии при обилии могильников с кремациями ни одно место сожжения пока не зафиксировано.

Затем над погребением вверх килем была поставлена лодка, образуя, таким образом, своего рода свод над ним. Возможно, она была обложена дополнительно дерном и присыпана землей. Такой вывод следует из того, что все элементы крепежа обнаружены на некоторой глубине от современной поверхности. Если бы она стояла на поверхности, то такое их залегание было бы маловероятным. Через некоторое время борта просели бы (это произошло бы в любом случае, вне зависимости килем вниз или вверх она была поставлена), соответственно заклепки и скобы от их крепления распределились по более широкой площади.

На этом основании к исследованному объекту более применим термин “комплекс”, чем “могильник”, поскольку речь идет об одиночном захоронении при наличии нескольких элементов – следов погребально-поминальных ритуалов, обнаруженных вне самого места погребения.

Находки (коллекция МАЭ (Кунсткамера) РАН № 7676)

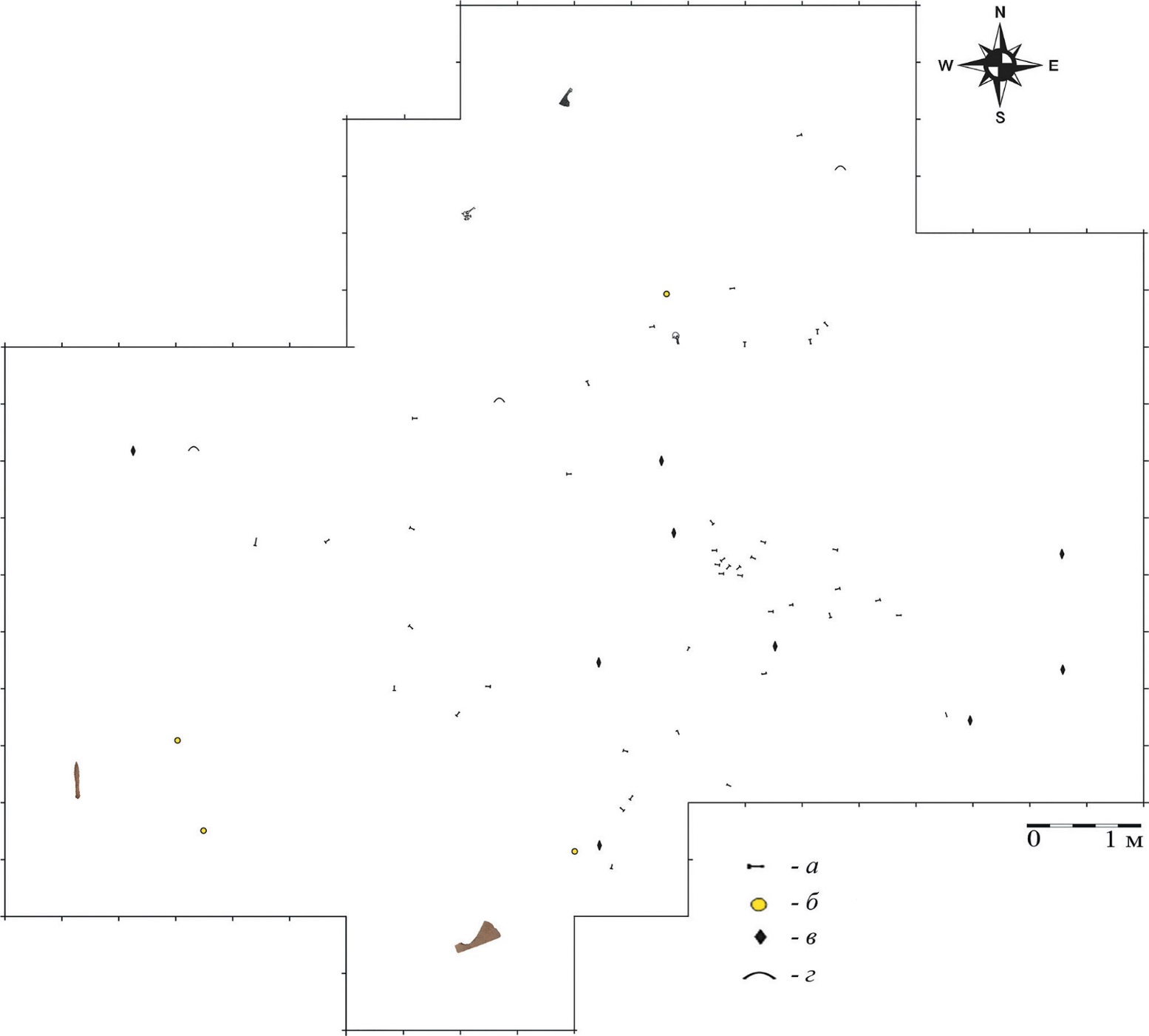

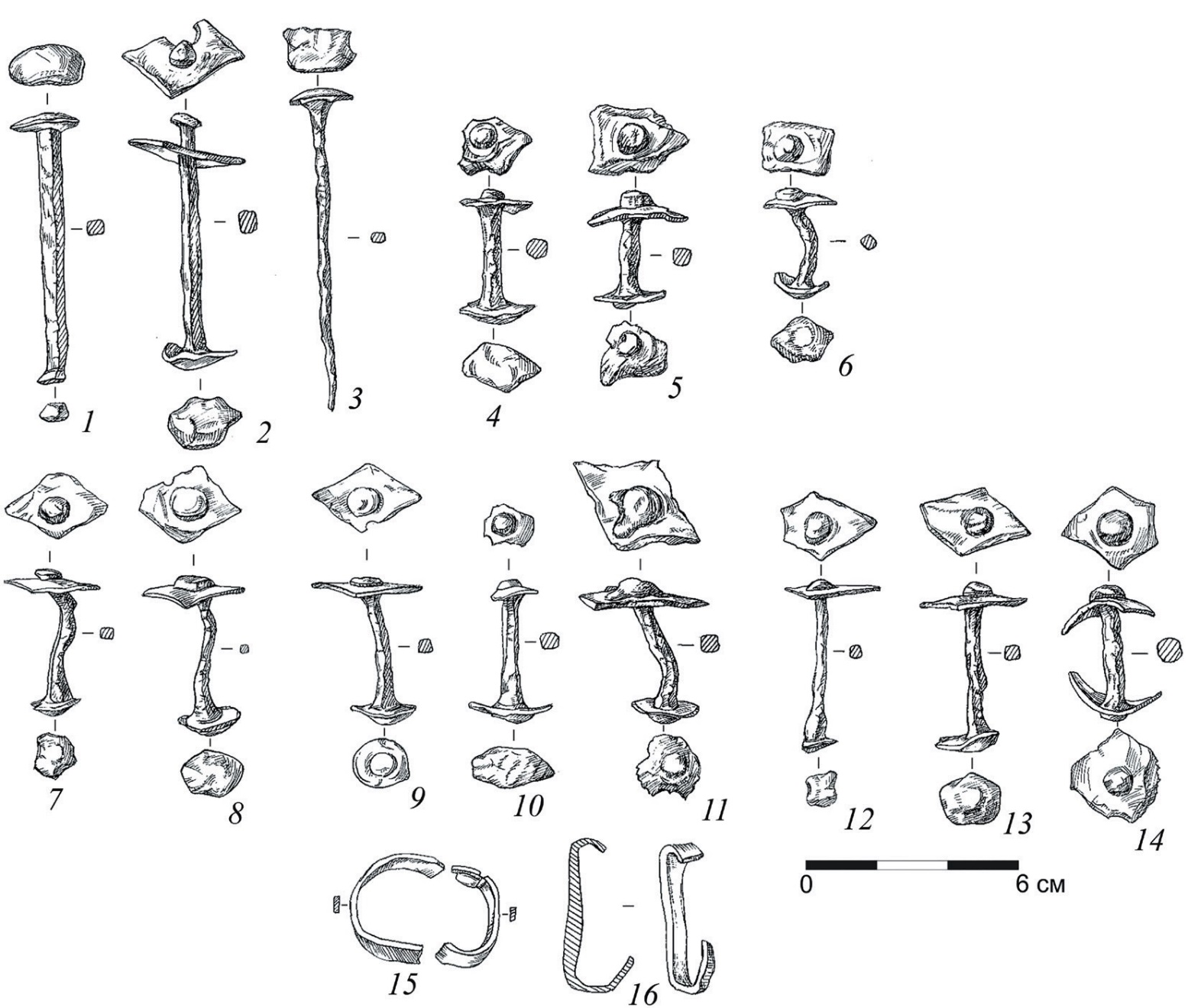

Элементы крепежа лодки. Основную категорию находок составили железные заклепки и скобы – детали крепления некоей деревянной конструкции (рис. 6, 7). Всего на открытой площади найдено 54 целых и 8 фрагментированных изделий. Они, по заключению реставраторов, не имели следов воздействия огня4. Подавляющее большинство этих находок обнаружено in situ. Это позволило не только нанести на общий чертеж их точное положение, но и зафиксировать ориентировку.

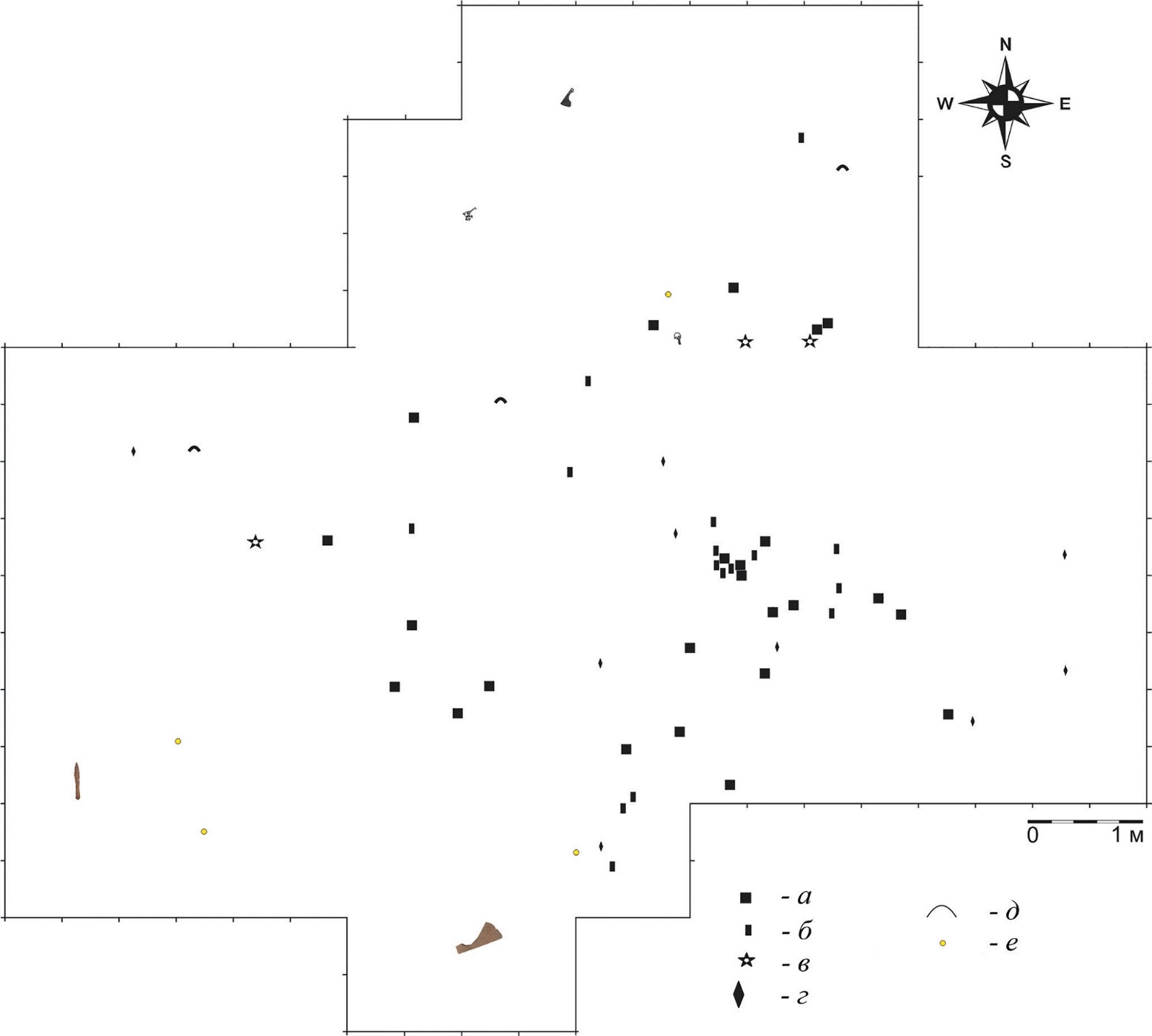

Рис. 6. Калманиеми 1, раскоп 1. Распределение находок. План. Условные обозначения: а – заклепка; б – бусина; в – фрагмент заклепки; г – скоба. Fig. 6. Kalmaniemi 1, excavation site 1. Distribution of finds by types. A plan view

Залегали указанные изделия на приблизительно одинаковой глубине: либо под дерном, либо в слое темного суглинка. Часть из них обнаружена непосредственно на скале в юго-восточной и южной частях раскопа, но глубина рыхлых отложений здесь минимальна – не более 0.05–0.07 м от современной поверхности. Особая концентрация (17 ед.) зафиксирована в пятне (№ 1) темного гумусированного суглинка, определенном как остатки погребения (рис. 4; 6).

Распределение основного массива заклепок в плане показывало вытянутую в направлении С–Ю структуру длиной около 6.5-7 м, шириной около 2 (рис. 6). Конечно, указанные размеры ввиду большой площади распространения крайне приблизительны. Но, на взгляд авторов, в результате раскопок найдены элементы именно небольшой лодки.

Рис. 7. Калманиеми 1. Лодочные заклепки (1–14) и скобы (15, 16). Железо. Fig. 7. Kalmaniemi 1. Boat rivets (1–14) and cramps (15, 16). Iron

Применение заклепок в судостроении связано с так называемой клинкерной техникой сборки обшивки, при этом скрепление досок заклепками – один из нескольких вариантов крепежа обшивки. Использование заклепок на протяжении I тыс. н.э. связано со всем Североевропейским регионом, но в более позднее время характерно прежде всего для скандинавских стран, в народной традиции которых их применение фиксируется по крайней мере до начала XX в.

В историографии, посвященной археологическим признакам погребения с лодкой, стало общим местом упоминание заключения М. Мюллер-Вилле о том, что комплексы, включавшие более 50 судовых заклепок, считать, вероятно, содержавшими лодку; имевшие более 100 заклепок – достоверно (MüllerWille, 1970. S. 44, 157). Тем не менее единый критерий в историографии пока не сложился (Сорокин, 2018. С. 237).

Весь массив заклепок из Калманиеми уверенно разделяется на насколько типов: немногочисленные (3 шт.) “длинные” длиной около 10 см (рис. 7, 1–3), “средние” длиной 6–8 см (рис. 7, 7–14) и “короткие” длиной 5–6 см и менее (рис. 7, 4–6). Граница между этими типами весьма условна. Отдельно можно рассматривать поврежденные заклепки, у которых невозможно вычислить длину (8 экз.), особняком находится группа из трех скоб (рис. 7, 15, 16). Во всех случаях, когда в силу сохранности была возможность определить сечение стержня заклепки, оно было близким к квадрату.

Рис. 8. Калманиеми 1, раскоп 1. Распределение типов находок. План. Условные обозначения: а–г – заклепки: а – “короткие”; б – “средние”; в – “длинные”; г – фрагменты; д – скобы; е – бусины. Fig. 8. Kalmaniemi 1, excavation site 1. Distribution of finds by types. A plan view

Две крупные заклепки обнаружены в районе границы пятна распространения находок (рис. 8). Выскажем предположение, что они связаны с креплением судового набора, в то время как малые и средние предназначались для крепежа поясов обшивки. В любом случае это количество может быть использовано только для сборки очень небольшой лодки. Или, что наиболее вероятно, речь может идти об однодеревном судне с нарощенными бортами. Не исключено, что погребальные действия совершались не с целым плавсредством, а с его частью, например одним бортом. Косвенно на размеры этого объекта указывает использованная для места захоронения площадь естественного участка скальной поверхности. Еще один косвенный признак, подтверждающий, что заклепки служили для сборки именно судна, а не какой-либо иной конструкции, – характер повреждения значительной (порядка 40–50%) части коллекции. Их головки (шляпки) имеют следы износа и коррозии, в ряде случаев они существенно сношены. В то же время части, располагавшиеся в толще древесины, т.е. тело заклепок и ромбовидные клинкер-шайбы, находившиеся с внутренней стороны обшивки, следов износа почти не имели. Таким образом, наиболее повреждены именно внешние (шляпки) части, которые в ходе эксплуатации находились в воде, а также подвергались деформациям при различных действиях – волочении по дну, трении и ударах при швартовке и т.д. Следует также подчеркнуть, что подавляющее большинство заклепок найдено целыми, клинкерные шайбы с них не были сбиты. Этот факт свидетельствует, что деревянная конструкция над погребением, что бы она из себя ни представляла, была целой, не разбиралась для каких-то исключительно утилитарных целей.

Другие находки

Ланцетовидный наконечник копья типа Е, по Я. Петерсену, или I ,по А.Н. Кирпичникову, был обнаружен на глубине не более 0.05 м от современной поверхности, в юго-западной части раскопа, в некотором отдалении от основной зоны концентрации железных элементов крепежа (рис. 3, 3; 6, 8). Обращало внимание его положение: перо было смещено под наклоном вверх в результате того, что снизу пророс крупный корень от стоящей рядом сосны. Очевидно, что in situ зафиксировано не первоначальное положение предмета. Это наблюдение дополнительно указывает, что на такой минимальной глубине от современной поверхности влияние корней на положение предметов в слое могло быть существенным. Наконечник был обнаружен в зоне концентрации камней и скальных выходов, не перемещавшихся в процессе создания погребальной площадки, и находился в 6.5 м к юго-западу от погребения. Следы костей рядом не зафиксированы.

Я. Петерсен датировал наконечники данного типа VIII–IX вв., но допускал возможность их бытования и позднее (Петерсен, 2005. С. 59, 60). А.Н. Кирпичников отмечал, что такие наконечники (тип 1) повсеместно встречаются на территории Древней Руси, но особенно популярны в X в. (Кирпичников, 1966. С. 11, 12).

Топор с прямой верхней гранью и опущенным лезвием был обнаружен при открытии памятника, на противоположном от наконечника копья крае раскопа на глубине также не более 0.05 м от современной поверхности (рис. 3, 1; 6, 8). Расстояние от этой находки до погребения составило 4.2 м к северо-западу.

В Карелии топоры такого типа происходят только из предполагаемых могильников с кремациями или кладов (Кочкуркина, 1981. С. 22–24. № 32, 59).

Согласно Л. Тунмарк-Нулен, они представляют собой развитие формы топоров типа С, по Я. Петерсену, и датированы 900–1090/1110-ми годами (Thunmark-Nylen, 1998. Taf. 252, 1–7; 2006. S. 310, 311, 313). Карельские находки наиболее схожи с древнерусскими изделиями, широко распространенными на севере Восточной Европы. На территории Древней Руси такие топоры (тип V по А.Н. Кирпичникову) распространены в X–XII вв. (Кирпичников, 1966. С. 37, 38. Рис. 6). Исследователь также отметил, что они имеют широкое распространение и кроме Руси типичны для Финляндии, Прибалтики и Прикамья (Кирпичников, 1966. С. 38).

Топор-секира обнаружен у южного края раскопа, на глубине 0.1 м от современной поверхности. Изделие располагалось плоской стороной на материке, непосредственно под дерном (рис. 3, 2; 6, 8). Расстояние от этой находки до погребения составило 4 м к северо-востоку, до наконечника копья – 3.8 м к северо-западу, до топора, указанного выше, – 7.4 м к северу.

Учитывая прямую верхнюю грань изделия и некоторую скошенность лезвия, его можно отнести к варианту типа К, по Я. Петерсену (2005. С. 75, 76. Рис. 42), но у топора из Калманиеми щекавицы отсутствуют.

В Карелии топоры этого типа ранее не были известны, но ближайшие сходные формы найдены в курганах Юго-Восточного Приладожья (Бранденбург, 1895. Табл. XIII, 6).

Навершие плети с шумящими привесками № 1. Верхняя часть конусовидной железной обоймы кнутовища с ромбовидным расширением в верхней части, в которое через отверстие продето кольцо (тип I, по А.Н. Кирпичникову), а также фрагменты “лировидных” привесок к нему обнаружены на глубине 0.15 м от современной поверхности, в центральной части раскопа на материке (рис. 3, 6а-в; 6, 8). Расстояние от рассматриваемого изделия до погребения составило 2 м к северо-западу.

Навершие плети с шумящими привесками № 2. Схожее, но лучше сохранившееся навершие обнаружено в северо-западной части раскопа, в 2 м к северо-западу от предыдущего, на глубине 0.15 м от современной поверхности, в слое темного суглинка (рис. 3, 5; 6, 8). Предмет фрагментирован: одна из лировидных привесок и часть обоймы расколоты, но при реставрации его удалось восстановить полностью.

Датируются подобные изделия X–XI вв. Прямая и ближайшая аналогия находке – плеть, найденная в комплексе Куркиёки Лопотти (Kurkijoki Lopotti) (Appelgren, 1891. S. 148–151; Kivikoski, 1973. Abb. 998). По мнению А.Н. Кирпичникова, этот тип был изобретен где-то на севере Европы еще в поздний период эпохи Великого переселения народов и удержался там в эпоху викингов (Кирпичников, 1973. С. 71–73). В недавней работе К.А. Михайлов отметил, что такие навершия обнаружены в двух камерах в могильниках Удрай (Новгородская обл.) и Тимерево (Ярославская обл.). Кроме того, он обратил внимание, что чаще всего их находят в погребениях в составе богатого набора вооружения и всаднического снаряжения. Например, в погребениях могильников Лапинлахти5, Залахтовье (Псковская обл.), Залющик и Вахрушево (Ленинградская обл.), Гнездово (Смоленская обл.), Михайловское (Ярославская обл.) (Михайлов, 2016. С. 110).

Фрагмент стеклянной – желтого стекла с включениями синего и красного стекла – бусины, с полностью утраченной первоначальной формой, обнаружен в слое темного суглинка (рис. 3, 7; 6, 8). Отметим, что с ним был сплавлен фрагмент сердоликовой бусины. Возможно, это свидетельство наличия ожерелья, части которого были принесены с погребального костра на место захоронения. Аналогии известны в ближайших памятниках, например в могильнике Ристиниеми 1 (Бельский, 2018. С. 172. Рис. 40).

Изделие предположительно относится к группе глазчатых бус. На Карельском перешейке и в Северном Приладожье такие бусины найдены как в погребальных комплексах, так и на поселениях. Эти украшения имеют широкое хронологическое бытование, но появляются в регионе, вероятно, на рубеже IX–X вв.

Фрагмент бусины стеклянной оплавленной, возможно, часть предыдущей, обнаружен также в горизонте темного суглинка, но расстояние между этими находками составило 4.9 м (рис. 3, 8; 6, 8).

Фрагмент восьмигранной обожженной сердоликовой бусины найден в слое темного суглинка, под дерном. Расстояние до первой бусины составило 6 м на северо-восток (рис. 3, 9; 6, 8).

Находки сердоликовых бус в памятниках Карелии не редки. В настоящее время известно как минимум два целых ожерелья, в составе которых присутствуют данные украшения: “курган” 1 в Хелюля Хернемяки (Kivikoski, 1944. S. 6) и Ристиниеми 1 (Бельский, 2018. С. 170, 172. Рис. 40). Из наиболее близких к Карелии памятников следует отметить находки призматических восьмигранных бусин в Старой Ладоге в слоях горизонта D, на Рюриковом городище в нижних горизонтах культурных отложений второй половины X в. и в Новгороде также конца X в. (Давидан, 1998. С. 123; Медведева, 2001. С. 53–58; Колчин, 1982. С. 170, 171). Многочисленны их находки и в шведской Бирке (группа Т009 по Й. Калльмеру), где они известны с конца IX в. Й. Калльмер отмечал, что такие бусы редки в памятниках Центральной Европы ранее XI в., но в Скандинавии они особенно распространены в X в. (Callmer, 1977. Р. 91).

В Финляндии находки сердоликовых бус особенно характерны для памятников Аландских островов. Также в небольшом количестве они известны в могильниках Юго-Западной Финляндии, в регионах Сатакунта и Варсинайс-Суоми (Satakunta, Varsinäis-Suomi) (Lehtosalo-Hilander, 1982. P. 130). Все комплексы датируются XI в. и позднее, за исключением, вероятно, погребения 18/1905 в могильнике Османмяки (Osmanmäki), ожерелье из которого может быть датировано X в. (Lehtosalo-Hilander, 1982. P. 130).

Целая маленькая бусинка светлого прозрачного стекла обнаружена на основании горизонта темного суглинка (рис. 3, 10; 6, 8).

Разведочный шурф

В процессе разведочного обследования территории вокруг раскопа на мысу Калманиеми под дерном обнаружено целое, но сильно корродированное железное навершие плети (тип I, по А.Н. Кирпичникову), типологически сходное с найденными на площади основного раскопа двумя изделиями, но полностью сохранившееся (рис. 3, 4).

На месте находки, в 5.5 м к северо-западу от северо-западного угла основного раскопа, был заложен разведочный шурф, размерами 2 × 1 м, ориентированный по сторонам света, с целью выяснения контекста местоположения указанного изделия. В процессе расчистки установлено, что под дерном мощностью 0.07–0.1 м, в центральной и западной частях шурфа залегает гранитная скала, имеющая небольшой наклон в южном направлении (в сторону берега Ладожского озера). В восточной части шурфа отложения представлены светлой моренной крупнозернистой супесью (материком) с примесью мелких камней. Также в восточной части шурфа расчищено два крупных камня в естественном залегании. Какие-либо искусственно созданные конструкции, ямы, признаки культурного слоя, а также находки других артефактов, угля или кальцинированных костей не зафиксированы. При проверке с помощью металлодетектора поверхности вокруг шурфа звуковых сигналов от металлических объектов также не было.

В итоге, учитывая опыт предыдущих исследований подобного рода погребальных комплексов в Карелии, можно сделать вывод, что данный артефакт был помещен непосредственно на поверхность скалы, затем, возможно, прикрыт дерном. Находки отдельных предметов, в особенности оружия – мечей, наконечников копий, топоров, в данном случае навершия плети, расположенных в отдалении от погребения(-ий), не редкий случай на могильниках эпохи викингов – средневековья в Карелии. Часто оружие может быть вонзено в землю с поверхности или специально сломано или согнуто.

Таким образом, в результате раскопок широкой площадью на мысу Калманиеми открыто погребение, совершенное по обряду кремации на стороне. По всей вероятности, оно было помещено в углубление у края скалы, а над ним было поставлено небольшое судно – лодка (?), предположительно килем вверх. Какиелибо его деревянные части или их отпечатки не сохранились, поскольку глубина залегания была минимальной – в самой глубокой части не более 0.25 м6. О его конструкции можно судить, к сожалению, только по косвенным признакам.

Кроме железных элементов крепежа обшивки обнаружен комплекс вооружения, характерный для эпохи викингов IX–первой половины X в. Показательно, что предметы находились по периметру зоны концентрации заклепок (рис. 6, 8). Можно предположить, что какието ритуалы, завершившиеся приношением оружия, происходили на площадке уже после того, как над погребением была поставлена лодка.

Помимо оружия и элементов снаряжения всадника обнаружено две стеклянные и одна каменная (сердоликовая) бусины, несомненно, побывавшие в погребальном костре.

Таким образом, материалы изученного памятника с очевидностью подтверждают достаточно раннее, учитывая комплекс вооружения и радиоуглеродную дату по кальцинированным костям, присутствие скандинавов (или носителей скандинавкой традиции) на северном побережье Ладожского озера. В этой связи очень показательна локализация комплексов кремаций X–XI вв., за которой, по мере накопления археологического материала в последние годы, проявляется определенная система.

Наиболее выразительные по составу инвентаря и обрядности захоронения найдены на мысах при впадении в Ладогу относительно крупных для региона рек, текущих с северо-запада. Важно отметить, что это именно отдельные единичные захоронения, не формирующие сколько-нибудь крупных могильников. По нашему мнению, это очевидная закономерность. Многие из рек, в том числе Соскуайоки, были важными звеньями развитой системы внутренних водных путей, ведущих через гряду Салпаусселькя (Salpausselkä) в район оз. Саймаа и далее в глубь Финляндии вплоть до Ботнического залива (Петрова, 2018. С. 563–571). Вполне вероятно, что захоронение особых представителей древнего общества именно при устье реки было наглядным показателем контроля некоего коллектива над определенной территорией, осью которой была река – важная транспортная артерия.

Кроме того, очевидные археологические свидетельства присутствия носителей скандинавской традиции не только в материальной культуре, но и в погребальной обрядности, в Северном Приладожье являются некоторым подтверждением сведений ряда саг о походах в Кирьялаботнир (= карельские заливы), локализация которых именно в районе Куркийоки (Aalto, Laakso, 2009. P. 8) представляется сейчас наиболее обоснованной. Накопленные к настоящему времени данные позволяют утверждать, что Карелия не была отдаленной периферией экономических коммуникаций эпохи викингов. Наоборот, этот регион был органичной частью трансъевропейских путей того времени.

Библиография

- 1. Бельский С.В. Погребальные памятники Карельского перешейка и Северного Приладожья XI– XIII вв. Археологические исследования 2010– 2016 гг. // Опорные археологические памятники и региональные хронологические схемы Восточной Европы. СПб.: МАЭ РАН, 2018 (Свод археологических источников Кунсткамеры; вып. 5). С. 131–262.

- 2. Бранденбург Н.Е. Курганы Южного Приладожья. СПб.: ИАК, 1895 (Материалы по археологии России; вып. 18). 156 с.

- 3. Давидан О.И. Сердоликовые изделия из Старой Ладоги // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 33. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1998. С. 123–132.

- 4. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IХ–ХIII вв. М.; Л.: Наука, 1966 (САИ; вып. Е1-36). 147 с.

- 5. Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. Л.: Наука, 1973 (САИ; вып. Е1-36). 91 с.

- 6. Колчин Б.А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М.: Наука, 1982. С. 156–177.

- 7. Кочкуркина С.И. Археологические памятники корелы (V–XV вв.). Л.: Наука, 1981. 159 с.

- 8. Кочкуркина С.И. Древнекарельские городища эпохи Средневековья. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2010. 263 с.

- 9. Медведева М.В. Бусы из раннесредневековых слоев Рюрикова городища (по материалам работ 1998–2000 гг.) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 15. Великий Новгород: НГОМЗ, 2001. C. 53–58.

- 10. Михайлов К.А. Элитарный погребальный обряд Древней Руси: камерные погребения IX – начала XI века в контексте североевропейских аналогий. СПб.: Бранко, 2016. 272 с.

- 11. Петерсен Я. Норвежские мечи эпохи викингов. Типохронологическое изучение оружия эпохи викингов. СПб.: Альфарет, 2005. 349 с.

- 12. Петрова М.И. Реконструкция сети водно-волоковых путей Кирьяжского (Куркиекского) историко-культурного ареала // Притяжение Севера: язык, литература, социум: материалы конф. Ч. 1. Петрозаводск: ПГУ, 2018. С. 563–571.

- 13. Сакса А.И. Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н.э.: происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли. СПб.: Нестор-История, 2010. 398 с.

- 14. Сорокин П.Е. Погребальные ладьи на территории Древней Руси // Stratum plus. 2018. № 5: Когда века были средние: общество и власть. С. 235–250.

- 15. Aalto S., Laakso V. Karelia, Finland and Austrvegr // Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of the 14th Intern. Saga Conf. (Uppsala). Vol. 1. Gävle: Gävle Univ. Press, 2009 (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences; 14). Р. 6–12.

- 16. Appelgren H. Suomen muinaislinnat: tutkimus vertailevan muinaistieteen alalla. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1891 (Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirja; XII). 223 s.

- 17. Bronk Ramsey C. Improving the resolution of radiocarbon dating by statistical analysis // The Bible and Radiocarbon Dating: Archaeology, Text and Science. L.: Equinox, 2005. P. 57–64.

- 18. Callmer J. Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D. Bonn; Lund: Habelt, 1977 (Acta Archaeologica Lundensia; ser. in 4º, № 11). 229 р.

- 19. Kivikoski E. Zur Herkunft der Karelier und ihrer Kultur // Acta Archaeologica. 1944. V. XV. P. 1–28.

- 20. Kivikoski E. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Helsinki: OY Weilin, 1973. 150 s.

- 21. Lehtosalo-Hilander P.-L. Luistari. V. II: The Artefacts. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1982 (Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen Aikakauskirja; 82, II). 197 s.

- 22. Müller-Wille M. Bestattung im Boot. Studien zu einer nordeuropäischen Grabsitte. Neumünster: wachholtz, 1970 (Offa; Bd. 25/26 (1968/1969)). 203 s.

- 23. Raike E. Venepolttohautaus Suomessa rautakaudella // Muinaistutkija. 1996. 2. S. 19–24.

- 24. Thunmark-Nylén L. Die Wikingerzeit Gotlands. II: Typentafeln. Stockholm: Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien, 1998. 316 s.

- 25. Thunmark-Nylén L. Die Wikingerzeit Gotlands. III: Text. stockholm: Almqvist & Wiksell Intern., 2006. 376 s.