- Код статьи

- S086960630008860-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630008860-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 142-150

- Аннотация

Основной ареал распространения памятников тасмолинской культуры – территории Северного и Центрального Казахстана, Южное Зауралье. В 2014–2017 гг. ряд курганных могильников тасмолинской культуры был открыт в Новосибирской обл. в ходе археологического мониторинга. Был собран обширный подъемный материал, преимущественно в виде предметов конского убора, показавших культурное сходство с аналогичными предметами из памятников раннего железного века Центрального Казахстана, Горного Алтая, Тувы, Средней Азии. Имеются и уникальные вещи, близких аналогий которым пока не найдено. Памятники тасмолинской культуры Новосибирской обл. оказываются синхронными аналогичным памятникам на других территориях. Тасмолинская культура на территории Новосибирской обл. – особое явление, так до сих пор не выявлена история ее происхождения и бытования в данной области. Открытое в ходе повторного обследования тех же памятников в 2017 г. поселение бегазы-дандыбаевской культуры эпохи поздней бронзы, вкупе с последующей распространенной на этом же месте тасмолинской культурой, указывает на наличие ранее неизвестной археологической науке страницы существования кочевых культур раннего железного века далеко на севере от основного места их бытования.

- Ключевые слова

- Новосибирская область, тасмолинская культура, бегазы-дандыбаевская культура, курганные могильники, конский убор, околокурганные жертвенники

- Дата публикации

- 29.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 915

В полевые сезоны 2014 и 2015 гг. отрядом ГАУ НСО “Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области” в ходе мониторинга состояния археологических памятников на территории Краснозерского района были обследованы курганные могильники Конево-10, Конево-11 и Колыбелька-4 (Ануфриев, 2014). В 2017 г. отрядом ГАУК НСО “Новосибирский государственный краеведческий музей” был произведен повторный осмотр указанных памятников, их фотофиксация.

Курганный могильник Конево-10 расположен в 1.7 км к СВ от с. Конево, на пашне. Состоит из трех курганных насыпей. Современное состояние памятника аварийное. Курганные насыпи и прилегающее к ним пространство интенсивно распахиваются. При подробном осмотре на могильнике собран подъемный материал в виде фрагмента бронзовых литых псалиев, фрагментов удил и бронзового литого украшения конской упряжи. На южном склоне насыпи кург. 1 зафиксирован фрагмент человеческой челюсти. Все предметы сданы в Новосибирский государственный краеведческий музей и в настоящее время являются частью археологической коллекции музея.

Одиночный курган Конево-11 находится в 1.7 км к СВ от окраины с. Конево, на пашне. Состояние памятника аварийное, насыпь интенсивно распахивается. В результате обследования на могильнике обнаружены бронзовая литая плоская бляха, бронзовая пряжка, втульчатая бронзовая литая бусина, два сильно коррозированных оплавленных предмета (предположительно, наконечник ремня и фрагмент застежки-украшения конской амуниции).

Курганный могильник Колыбелька-4 находится в 1 км к СЗ от с. Колыбелька, на пашне. Состояние памятника аварийное, насыпи активно распахиваются. Могильник состоит из 13 курганов.

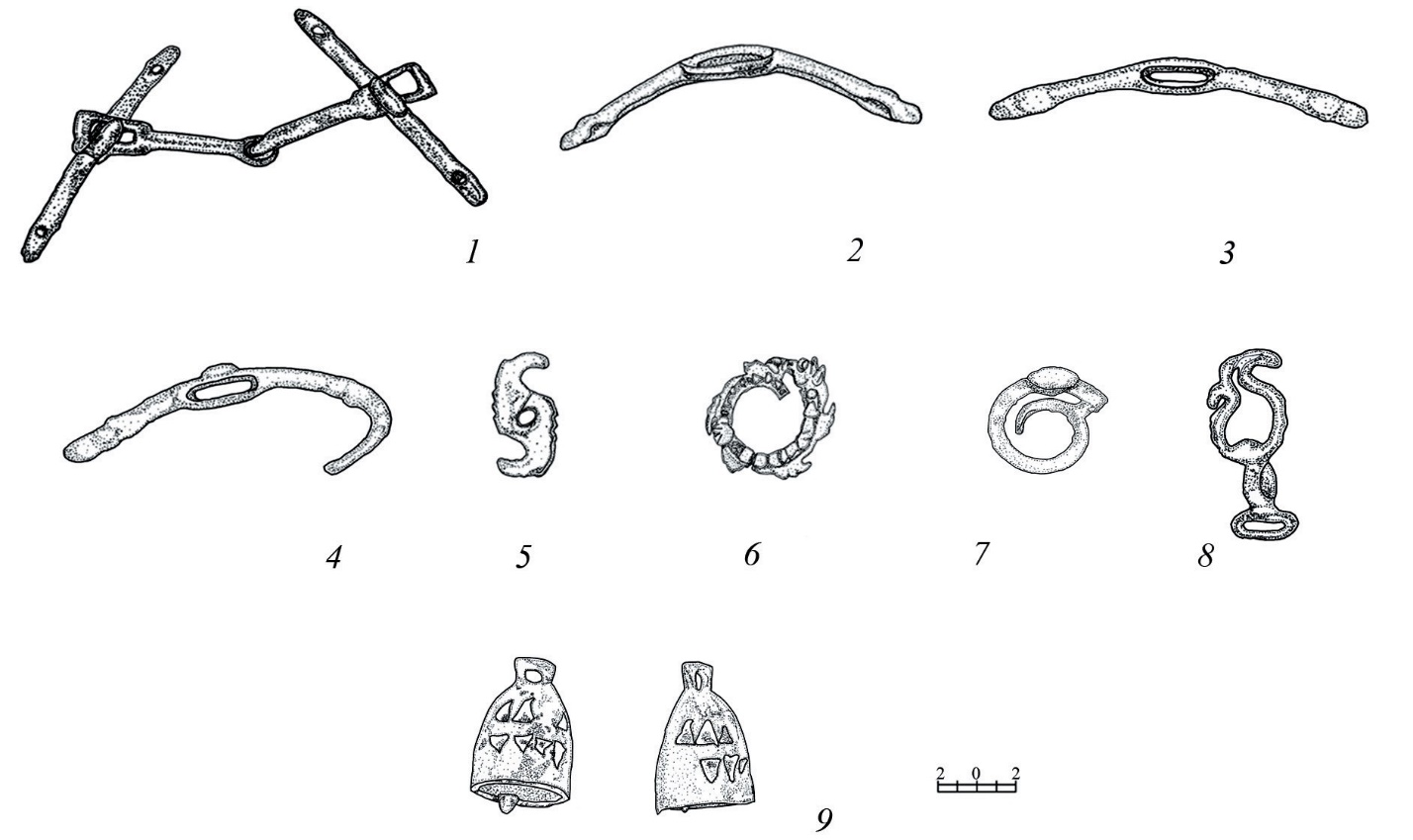

Рис. 1. Предметы конского убора из могильников Колыбелька-4 (1–5, 7–9) и Конево-10 (6). Fig. 1. Horse gear items from the burial grounds of Kolybelka-4 (1–5, 7–9) and Konevo-10 (6)

В ходе осмотра памятника был обнаружен ряд интересных предметов, частью связанных с курганами, а частью найденных в межкурганном пространстве: два бронзовых колокольчика, бронзовые детали конской узды, фрагменты бронзового котла. Кроме того, в насыпи кург. 5 находились кости животных, а в юго-западной части этой же насыпи – фрагмент человеческого черепа.

В настоящее время все три памятника находятся в аварийном состоянии в связи с непрекращающейся распашкой территории, занимаемой ими.

Собранный материал позволяет разбить бронзовые вещи на две категории: предметы конского набора и предметы быта.

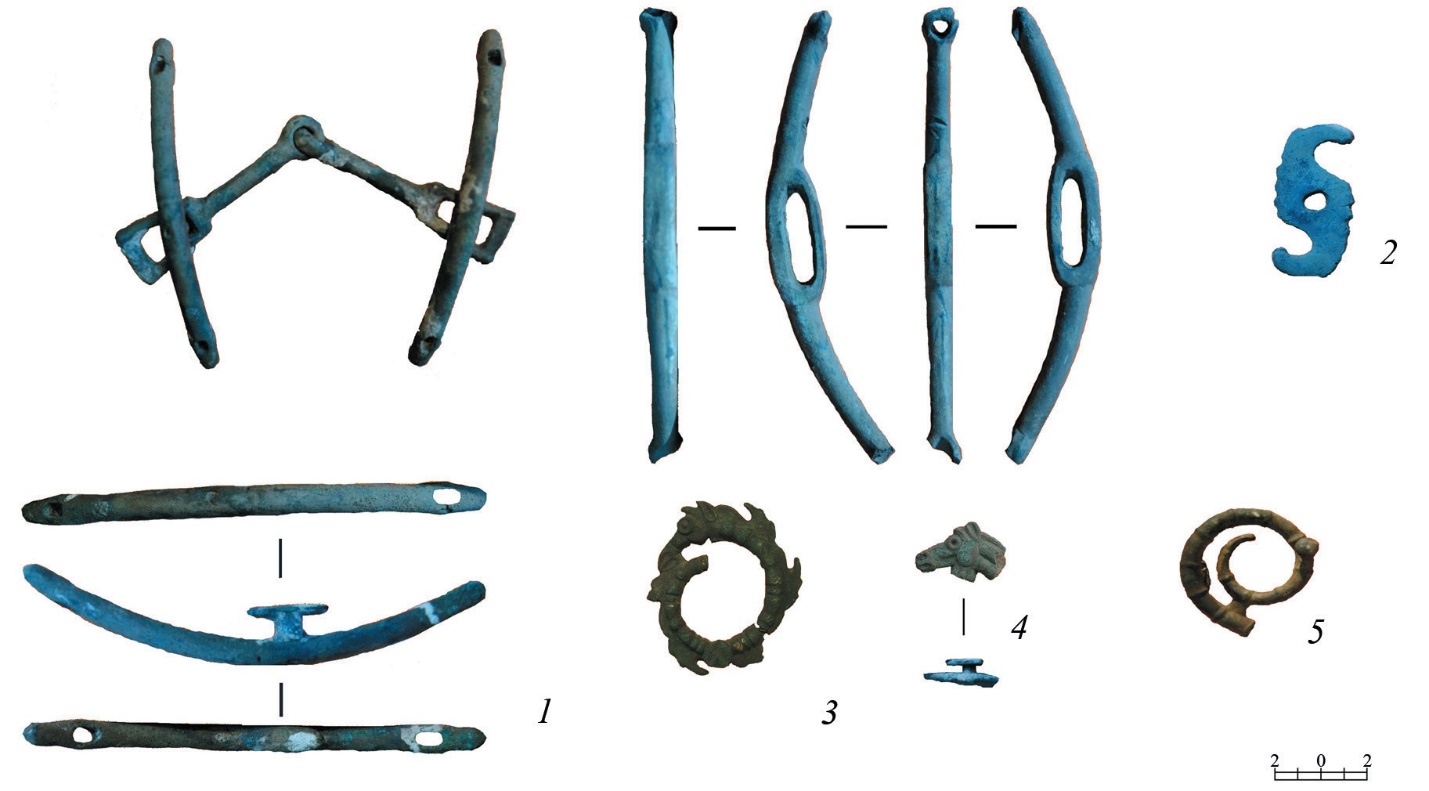

Предметы конского набора. Псалии (рис. 1, 1–4; 2, 1). Можно выделить две разновидности псалиев: 1) трехдырчатый псалий с отверстиями на концах и с центральным Т-бразным “шпеньком-запонкой” из кург. 10 мог. Колыбелька-4 (один экз.) и 2) трехдырчатые слегка изогнутые псалии с двумя отверстиями на концах и центральным прямоугольным, лежащим в другой плоскости (6 экз.); также происходят из мог. Колыбелька-4. Первая разновидность псалиев относится к четвертому типу по классификации Л.С. Марсадолова. Аналогичные псалии найдены на Алтае в кург. 42 Кок-су-I, в Вакулихе-1 (Марсадолов, 1998. С. 5–24; Бородаев, 1998. С. 56–73. Рис. 3, 1–3), в Северном Казахстане (Грязнов, 1956. С. 8–16), в собрании М.П. Погодина из районов Алтая (Степная полоса…, 1992. С. 411. Табл. 61, 8), в кург. 33 мог. Уйгарак в Средней Азии (Вишневская, 1973. С. 141. Табл. IX, 17, 19); кроме того в Восточном Казахстане, Туве (Шульга, 1998. С. 25–49). По мнению П.И. Шульги такие псалии являлись переходной формой к У-образным псалиям. По аналогии с материалами кург. 33 из Уйгарака такие псалии четко датируются концом VIII–VII вв. до н.э (Чугунов, 2005. С. 103–108). Второй тип псалиев является, по мнению П.И. Шульги, распространенным в Приаралье, в Центральном Казахстане и Семиречье в середине VII–VI вв. до н.э. Такая форма крепления псалиев к узде представляется способом возврата к ранней форме соединения узды, известной в передней Азии (Шульга, 1998. С. 25–49). Псалии, тождественные нашим, встречены в мог. Уйгарак, кург. 35 (Степная полоса…, 1992. С. 354. Табл. 4, 4).

Рис. 2. Предметы конского убора из могильников Колыбелька-4 (1, 2, 4, 5) и Конево-10 (3) (фото) (по: Ануфриев, 2014). Fig. 2. Horse gear items from the burial grounds of the Kolybelka-4 (1, 2, 4, 5) and Konevo-10 (3) (photo) (after Anufriyev, 2014).

Удила (рис. 1, 1; 2, 1) литые со стремечковидным окончанием. Найдены в единственном экземпляре в комплекте с трехдырчатыми Т-образными псалиями из мог. Колыбелька-4, кург. 10. Удила такого типа появляются в конце IX и бытуют до VI в. до н.э. После VI в. до н.э. удила такого типа – это архаизм (Марсадолов, 1998. С. 5–24).

Украшение узды (рис. 1, 5; 2, 2) S-образной формы, плоское, в виде двух противостоящих голов лошади, в центре – овальное отверстие для крепления к основе. Происходит из скопления № 5 в 6 м к СЗ от кург. 9 мог. Колыбелька-4. Аналогичные украшения того же типа происходят из памятника Аржан-2, могила 5, а также из сопроводительного погребения на этом же памятнике (Чугунов, 2011. С. 39–60. Рис. 2, 1; 8, 7). В украшениях данного облика используется мотив так называемого “сложного завитка”, описанного К.В. Чугуновым (Чугунов, 2011. С. 39–60. Рис. 2, 1; 8, 7). Мотив “сложного завитка” был распространен на территории Тувы, Хакасско-Минусинской котловины, лесостепного Алтая и Казахстана в VII в. до н.э.

Украшение конской упряжи (рис. 1, 6; 2, 3) литое в виде конской головы со стилизованной гривой, в форме замкнутой овальной спирали. На внешней и внутренней плоскостях украшения находятся диаметрально противоположные крепления в виде расклепанных шпеньков округлой (снаружи) и овальной (изнутри) формы. Происходит из кург. 2 мог. Конево-10.

Образ лошади в раннескифском искусстве подробно охарактеризован В.А. Ильинской (Ильинская, 1965. С. 86–107). Эта работа ценна тем, что в ней кроме прочих рассмотрены изображения коня, их семантика. Кроме того, немаловажной работой при рассмотрении семантики найденного в Конево-10 украшения служат статьи Е.Е. Кузьминой (1976; 1977), в которых автор охарактеризовала пути проникновения одомашненной лошади в Среднюю Азию и различные стороны культа коня в искусстве индоиранцев и скифов. Одним из его проявлений служит воплощение коня в боге солнца. Культ коня как солнечного бога сложился еще во II тыс. до н.э. в среде ираноязычных народов. Все индоевропейские народы представляли солнце в образе конной колесницы или только ее части – колеса или коня. В Ригведе, в Авесте, в греческой поэзии солнце называется “быстроконным”, а лучи его сравниваются с развевающимися гривами лошадей (Кузьмина, 1977. С. 28–52). В Ригведе солнце Агни везут на колеснице быстрые кони (Ригведа. I. 141. К Агни). Здесь же описан обряд восхваления жертвенного коня (Ригведа. I. 162, 163. Восхваление коня). В Авесте конь является воплощением Митры – бога Солнца (Кузьмина, 1976. С. 52–65). Наша пряжка представляет собой замкнутая спираль в виде конской головы. Логично предположить, что в интерпретации ее заложена семантика культа солнечного коня. По-видимому, спиралевидная форма пряжки – это отражение круглой формы солнца, летящего по небу.

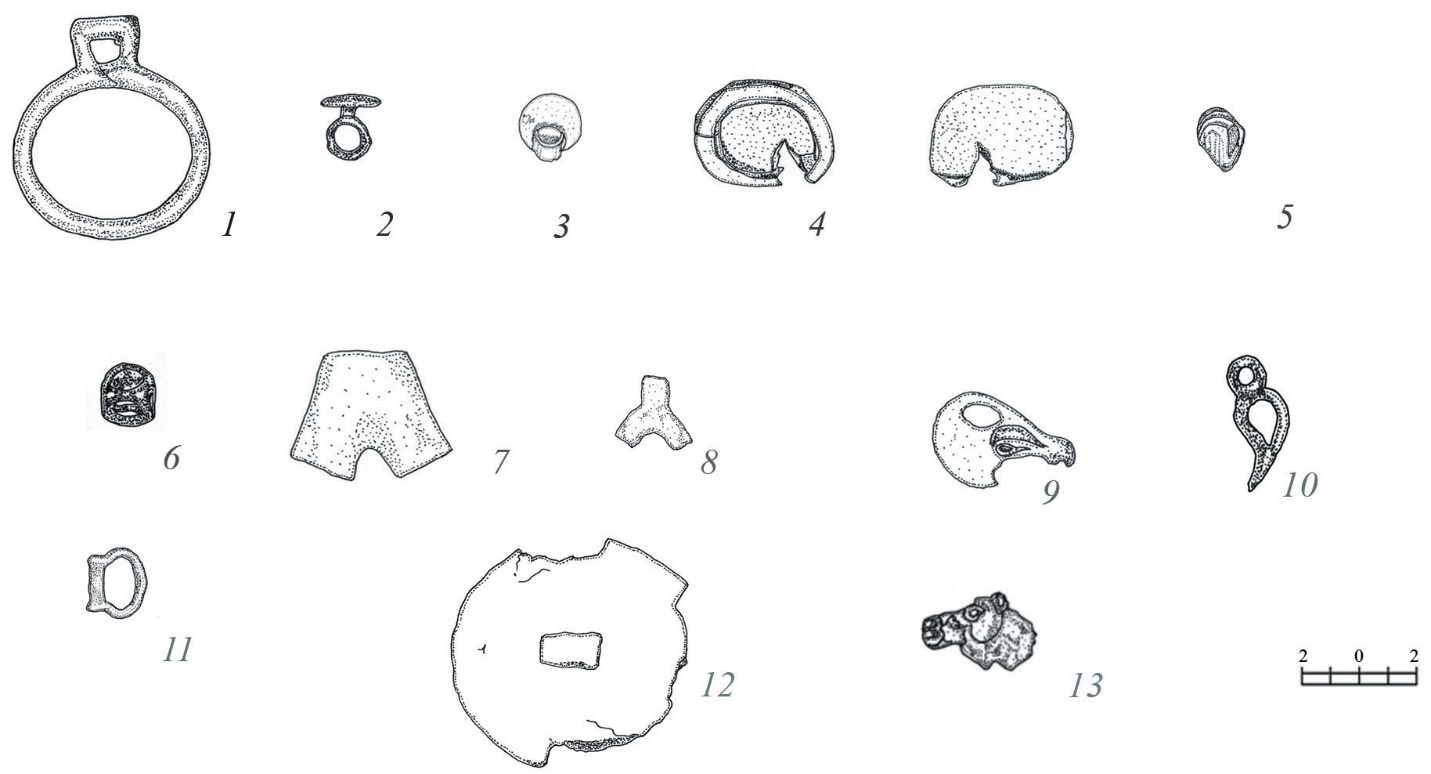

Рис. 3. Предметы конского убора из могильников Колыбелька-4 (1–10, 13) и Конево-11 (11, 12). Fig. 3. Horse gear items from the burial grounds of Kolybelka-4 (1–10, 13) and Konevo-11 (11, 12)

Из скопления № 3 в межкурганном пространстве Колыбельки-4 происходит еще одно украшение в виде конской головы (рис. 2, 4; 3, 13), плоское, со шпеньком на обратной стороне для крепления к основе. Морда коня изображена четко, особенно подчеркнуты глаз, уши, грива и рот. С двух сторон – со стороны крупа и со стороны имитированного насада под мордой – украшение обломано. Поэтому представить себе, как оно выглядело полностью, мы не можем.

Парные украшения узды в виде рогов барана-аргали, закрученных в спираль (рис. 1, 7; 2, 5), со шпеньком на обратной стороне для крепления к основе. Происходят из насыпи кург. 10 мог. Колыбелька-4. Прямых аналогий данным пряжкам нет, но можно утверждать, что в VII–VI вв. до н.э. широко использовались парные пряжки для крепления седельных ремней, путем их наложения и фиксации с помощью грибообразного шпенька на одной из них (Марсадолов, 1998. С. 5–24). Стилистика оформления бороздок и выступов на рогах на нашей находке говорит в пользу этой даты. В V в. в изображении на рогах аргали появляются более широкие выступы с узкими бороздками (Членова, 1967. С. 135, 136).

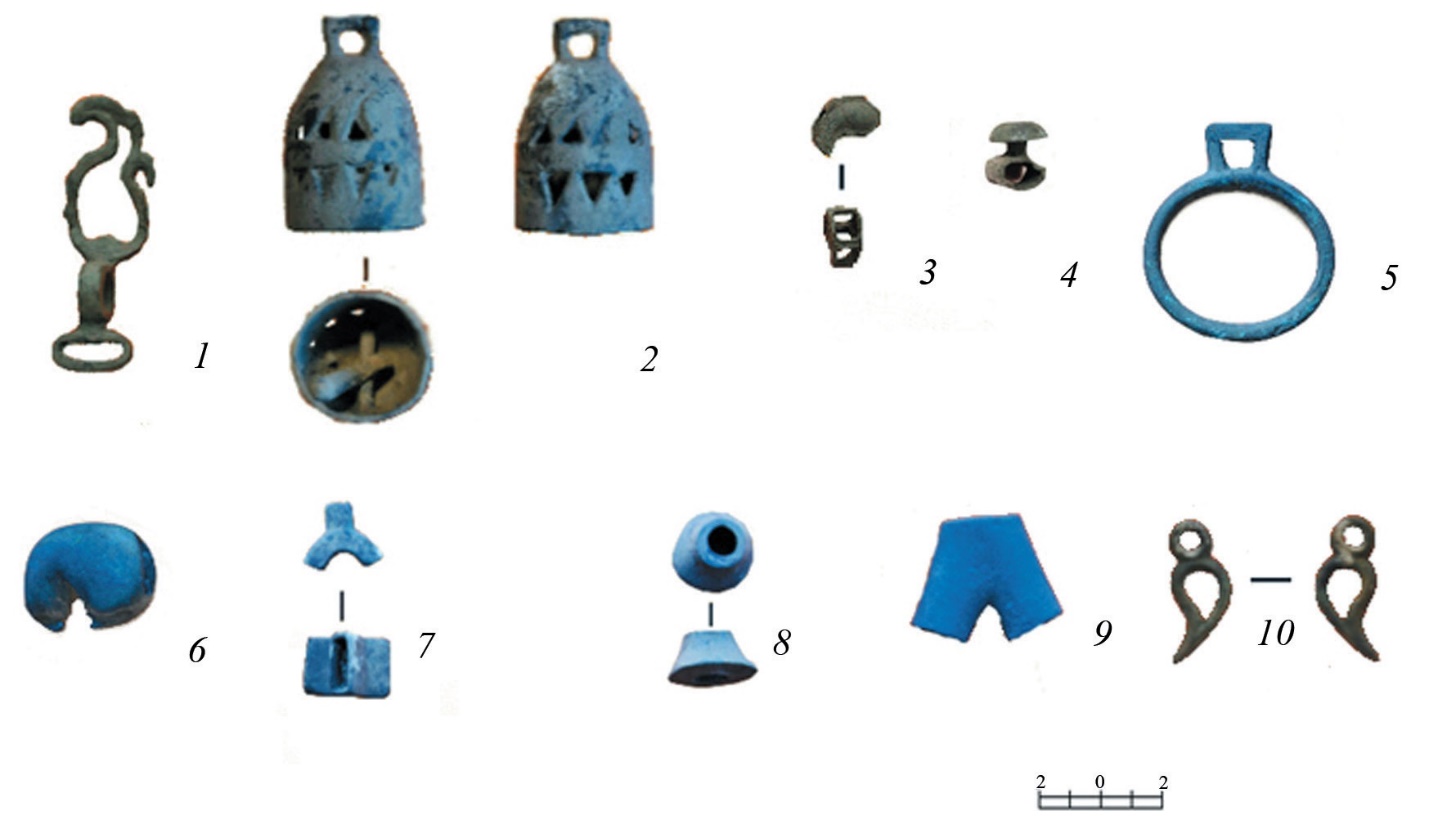

Парные колокольчики (рис. 1, 9; 4, 2) из межкурганного пространства кург. 2 и 4 мог. Колыбелька-4, один из которых с язычком. Тело колокольчиков вытянутой яйцевидной формы, ушко – трапециевидной. На боковых сторонах имеются прорези в виде двух рядов треугольников, некоторые из которых прорезаны не до конца. Колокольчики массивные, длиной 77 мм и диаметром 46–50 мм, толщина стенок 3 мм. Изделия, аналогичные колокольчикам из Колыбельки-4, найдены в могильнике Тасмола V, кург. 2. Отличие их в том, что овально-вытянутые прорези на их стенках занимают почти всю длину тела колокольчика, и ушко у них овальной формы. В III в. до н.э. у хуннов Забайкалья в конской упряжи распространяются колокольчики, но они резко отличаются от наших (Давыдова, 1985. С. 50–51; Коновалов, 1976. Табл. VII, 4–9). Датировка колокольчиков из Колыбельки-4, по аналогии с Тасмолой V, – VII–VI вв. до н.э.

Рис. 4. Предметы конского убора из могильника Колыбелька-4 (фото) (по: Ануфриев, 2014). Fig. 4. Horse gear items from the burial ground of Kolybelka-4 (photo) (after Anufriyev, 2014)

Налобное украшение в виде стилизованного изображения грифона (рис. 1, 8; 4, 1) найдено в насыпи кург. 14 мог. Колыбелька-4. Изображение грифона расположено на двух кольцах из подпрямоугольных в сечении прутов, развернутых в перпендикулярных друг к другу плоскостях. Верхнее кольцо округлой, слегка вытянутой, формы, нижнее – подовальной. В качестве аналогии приведем украшение в виде козла, готового к прыжку, укрепленного так же, как и украшение из Колыбельки-4, на двух кольцах (Маргулан и др., 1966. С. 325. Рис. 18). Найдено оно у лба лошади. А.Х. Маргулан и его соавторы высказывают гипотезу об использовании его в качестве султананачельника, как это имело место в Передней Азии (Маргулан и др., 1966. С. 396). Видимо, наше украшение выполняло ту же функцию. Датируется оно VII–VI вв. до н.э., согласно тасмолинскому предмету.

Распределитель ремней в виде стилизованной головы грифона (рис. 4, 3) из насыпи кург. 14 мог. Колыбелька-4. Внешняя сторона изделия украшена выпуклым изображением, повторяющим форму изделия. Обратная сторона представляет собой отверстия, разграниченные металлическими стойками. Ряд подобных по форме изделий встречен в кург. 30 мог. Уйгарак (Вишневская, 1973. С. 144. Табл. XII, 10–16). Отличие их в том, что они не орнаментированы, а также некоторые из них имеют крепление со шпеньком. О.А. Вишневская датирует эти предметы VII–нач.VI в. до н.э. в связи с находкой удил с напускными псалиями в кург. 30.

Бронзовые распределители в кург. 19 могильника Тасмола I также аналогичны по форме и креплению, но отличаются орнаментом в виде трехчастной спирали (Маргулан и др., 1966. С. 314. Рис. 5, 2–5). Датированы они авторами VII–VI вв. до н.э. по сопутствующему инвентарю из кургана.

Такие же распределители, только без орнамента, с боковыми овальными прорезями найдены также на территории Восточного Казахстана в курганном могильнике Камышинка (Степная полоса…, 1992. С. 406. Табл. 56, 27).

Подвеска в виде головы лося или лошади (рис. 3, 9) из насыпи кург. 10 мог. Колыбелька-4, с двусторонней отливкой, плоская. Морда животного четко профилирована, обозначены губы, овальный глаз, горбатый нос. Голова животного слита с окружностью, в верхней части которой вырезана овальная петля для подвешивания.

Полной аналогии предмету не существует. По стилю изображения украшение близко к подвеске в виде головы лося из местонахождения Вакулиха 1 (Бородаев, 1998. С. 56–73. Рис. 7, 1. Фото 2) и из кург. 47 могильника Уйгарак (Вишневская, 1973. С. 147. Табл. XV/5; Бородаев, 1998. С. 56-73. Рис. 7/3). Подобная бляшка с стилизованным изображением лося и прорезью в боковой части найдена также в кург. 19 могильника Тасмола I (Артамонов, 1973. С. 32, 33. Рис. 31). В.Б. Бородаев интерпретирует данный предмет как наносник.

Подвеска в виде “запятой” или стилизованного крыла птицы (рис. 3, 10; 4, 10), прикрепленная к кольцу меньшего размера. По краю предмета проходит ярко выраженное ребро. Аналогий данному предмету пока не найдено, но несомненно, в составе комплекса найденных с ним предметов уздечного набора, можно датировать его ранним этапом тасмолинской культуры.

Кнопковые обоймы (рис. 3, 3; 4, 4) с плоской шляпкой, соединенной с уплощенным или круглым вертикальным кольцом. Такой тип ременных соединений широко распространен на территории Южной Сибири, Алтая, Казахстана и Тувы. В частности, кнопковые обоймы встречены в таких памятниках, как Тасмола I кург. 19 и 24 (Маргулан и др., 1966. С. 317. Рис. 8, 1–6, 20); Нурманбет IV кург. 3 (Маргулан и др., 1966. С. 346. Рис. 39, 1), Тасмола V кург. 2 (Маргулан и др., 1966. С. 323. Рис. 15, 4), Камышинка (Степная полоса…, 1992. С. 406. Табл. 56, 25), Алды-Бель I (ритуальный клад) (Грач, 1980. С. 221. Рис. 83, 2), Хемчик-Бом-III кург. 1, 2 (ритуальный клад) (Грач, 1980. С. 247. Рис. 109, 1), Аржан-2 (Чугунов, 2011. Рис. 8, 5), Машенка-1 (Шульга, 1998. С. 25–49. Рис. 5, 8, 9).

Пряжка подпружная (рис. 3, 1; 4, 5) цельнолитая в виде кольца из круглого в сечении жгута с трапециевидным ушком для подвешивания из мог. Колыбелька-4. Известны на всем протяжении распространения культур скифского типа, но особое распространение получили в Казахстане, на Алтае, Южной Сибири, а именно на памятниках: Тасмола V кург. 3 (Маргулан и др., 1966. С. 330. Рис. 24, 1-2. С. 332. Рис. 26, 1, 2, 4), Тасмола I кург. 19 и 24 (Маргулан и др., 1966. С. 317. Рис. 8, 11, 17–19), Тасмола VI кург. 1 (Маргулан и др., 1966. С. 334. Рис. 28, 5, 6), Тагискен кург. 23 (Степная полоса..., 1992. С. 355. Табл. 5, 7), Камышинка (Степная полоса…, 1992. С. 306. Рис. 56, 28–29), Алды-Бель I (ритуальный клад) (Грач, 1980. С. 221. Рис. 83, 2).

Пронизи ременные с отверстиями для продевания ремней (рис. 3, 6) из мог. Колыбелька-4. Широко распространены на территории Казахстана, Тувы, Алтая: Камышинка (Степная полоса…, 1992. С. 406. Табл. 56, 26), Алды-Бель I (Грач, 1980. С. 221. Рис. 83, 1), случайные находки на Алтае (Грязнов, 1947. С. 9–17), Тасмола I, кург. 19 (Маргулан и др., 1966. С. 317. Рис. 8, 7–9).

Бляха налобная (рис. 3, 12) плоская с Т-образным шпеньком на высокой подножке из мог. Конево-11. Крепление, как и край изделия, не сохранился. Две бляхи такого облика встречены в мог. Тасмола V кург. 3 (Маргулан и др., 1966. С. 326. Рис. 24, 7) и мог. Гилевский мост (Тишкин, 1998. С. 78–90. Рис. 1, 3). Бляха из Тасмолы отличается ромбовидным шпеньком.

Ворворки-тройники (рис. 3, 7, 8; 4, 7, 9) для распределения ремней, ворворки-пронизки (рис. 4, 8) ременные и пронизка (рис. 3, 5) овальной формы сквозная с орнаментом в виде трехчастных волнистых линий происходят из мог. Колыбелька-4. Аналогов данным предметам пока не встречено.

Пряжка подпружная (рис. 3, 11) цельнолитая округло-фигурная, с овальной рамкой с выраженными окончаниями и круглой в сечении перемычкой для крепления, из мог. Конево-11. Пряжки данного типа широко бытовали на территории Южной Сибири, в Казахстане вплоть до V в. до н.э. (Марсадолов, 1998. С. 5–24).

Бусины-пронизки различных размеров происходят из мог. Колыбелька-4, причем ряд мелких бусин располагался внутри крупных на остатках черного тлена, образуя единый уздечный ремень.

Предметы быта. К предметам быта относятся фрагменты бронзового котла небольшого размера или бронзовой чаши из мог. Колыбелька-4.

Таким образом, все три исследованных памятника на основе найденного материала можно датировать эпохой раннего железа, а именно ранним этапом тасмолинской культуры VII–VI вв. до н.э. К сожалению, мы можем дать пока лишь предварительную датировку в связи с отсутствием полномасштабных исследований на этих памятниках. Присутствие предметов конского набора в околокурганных комплексах может быть одним из подтверждений нашей датировки. Ярким исследователем тасмолинской культуры на территории Центрального Казахстана А.З. Бейсеновым были выделены особенности погребального обряда раннего этапа тасмолинской культуры, среди которых: каменная крепида в основании курганов, грунтовые блоки в насыпи крупных курганов высотой от двух метров, единовременные ординарные погребения под насыпью, наличие дромосных могил, каменные изваяния рядом с насыпью, трепанация черепов погребенных, околокурганные “жертвенники” с предметами узды, связанные с символическим жертвоприношением коня (Бейсенов, 2016. С. 119–126). Комплекс предметов конского набора с памятника Колыбелька-4 может быть таким кладом рядом с курганными насыпями, которые в настоящее время распаханы.

Появление памятников тасмолинской культуры на территории Новосибирской области связано, по-видимому, с проникновением сюда отдельных групп более ранней бегазы-дандыбаевской культуры и формированием здесь, путем слияния с местными племенами эпохи бронзы некой отдельной группы тасмолинской культуры, поскольку на памятнике тасмолинской культуры Колыбелька-4 и на соседнем комплексе Колыбелька-1, раннее датированным II тыс. н.э., в 2017 г. найдены фрагменты бегазы-дандыбаевских сосудов. Многие современные исследователи предполагают, что тасмолинская культура является наследницей бегазы-дандыбаевской культуры поздней бронзы (Бейсенов, 2018. С. 386–396), но пока это только предварительные выводы. Дальнейшее исследования позволят разрешить данный вопрос.

Библиография

- 1. Ануфриев Д.Е. Отчет о проведении работ по созданию топографических планов, определению и координированию границ земельных участков, занимаемых объектами археологического наследия, обследованию технического состояния (инвентаризации) объектов археологического наследия, а также о проведении изыскательских археологических работ (разведок) на участках отвода земель под хозяйственное освоение на территории Искитимского, Колыванского, Коченевского, Краснозерского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского и Тогучинского районов Новосибирской области в 2014 году (в 5 томах) // Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области. Архив.

- 2. Артамонов М.И. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтайские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М.: Искусство, 1973. 280 с.

- 3. Бейсенов А.З. Памятники раннего этапа тасмолинской культуры // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 1 (39). С. 119–126.

- 4. Бейсенов А.З. Тасмолинская культура Центрального Казахстана в исследованиях начала XXI века // Археологія і давня історія України. 2018. Вып. 2 (27). С. 386–396.

- 5. Бородаев В.Б. Вакулихинский клад (Комплекс находок раннескифского времени с местонахождения Вакулиха-1) // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1998. С. 56–73.

- 6. Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в VII–V вв. до н.э. По материалам Уйгарака. М.: Наука, 1973 (Труды Хорезмского археолого-этнографической экспедиции; 8). 160 с.

- 7. Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М.: Наука, 1980. 256 с.

- 8. Грязнов М.П. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае // КСИИМК. 1947. Вып. XVIII. С. 9–17.

- 9. Грязнов М.П. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников // КСИИМК. 1956. Вып. 61. С. 8–16.

- 10. Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. Л.: Ленинградский гос. ун-т, 1985. 111 с.

- 11. Ильинская В.А. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля // СА. 1965. № 1. С. 86–107.

- 12. Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1976. 248 с.

- 13. Кузьмина Е.Е. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.: Наука, 1976. С. 52–65.

- 14. Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М.: Наука, 1977. С. 28–52.

- 15. Маргулан A.X., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1966. 435 с.

- 16. Марсадолов Л.С. Основные тенденции в изменении форм удил, псалиев и пряжек коня на Алтае в VIII–V веках до н.э. // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1998. С. 5–24.

- 17. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 1992. (Археология СССР). 494 с.

- 18. Тишкин А.А. Находки некоторых элементов конского снаряжения скифской эпохи в предгорной зоне Алтая // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1998. С. 78–90.

- 19. Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука, 1967. 300 с.

- 20. Чугунов К.В. Уздечные комплекты алды-бельской культуры в контексте развития конского снаряжения // Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2005. С. 103–108.

- 21. Чугунов К.В. Искусство Аржана-2: стилистика, композиция, иконография, орнаментальные мотивы // Европейская Сарматия: сб., посвящ. Марку Борисовичу Щукину: по материалам конференции, проведенной в рамках XIV чтений памяти Анны Мачинской (2009 г.). СПб.: Нестор-История, 2011. С. 39–60.

- 22. Шульга П.И. Раннескифская упряжь VII – начала VI вв. до н.э. по материалам погребения на р. Чарыш // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 1998. С. 25–49.