- Код статьи

- S086960630008862-7-1

- DOI

- 10.31857/S086960630008862-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 7-21

- Аннотация

В статье рассматриваются материалы археологических памятников Кавказа конца плейстоцена (эоплейстоцена) в диапазоне примерно с конца (?) палеомагнитного эпизода Харамильо (около 1 млн лет назад) и до конца раннего плейстоцена (около 0.8 млн л. н.). Отмечается наличие объединяющих их признаков, значимых с точки зрения технологической эволюции индустрии раннего палеолита и указывающих на начало смены в этот период времени традиций местной культуры олдована чертами, свойственными индустрии эпохи ашеля. Памятники, о которых идет речь, обладают следующими общими для них существенными культурно-стадиальными характеристиками: органичность для каменного инвентаря стоянок заготовок в виде крупных отщепов (˃10 см); отсутствие выработанных форм рубил при наличии элементов бифасиальной обработки; представленность в индустрии предметов, которые можно отнести к протобифасам. Определение этого культурно-хронологического горизонта может быть сформулировано, как “раннеплейстоценовая переходная крупноотщеповая индустрия”.

- Ключевые слова

- Дагестан, Мухкай II, финальный эоплейстоцен, олдован, ашель, переходная индустрия

- Дата публикации

- 29.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 937

В кругу вопросов, относящихся к эволюции культуры и общей периодизации раннего палеолита, принципиальное значение имеет проблема смены эпохи олдована ашеле, на протяжении последних двух десятилетий привлекающая к себе пристальное внимание специалистов (Semaw et al., 2009; Torre de la et al., 2012; The Emergence…, 2018). Приводимая ниже цитата из статьи авторитетных авторов, посвятивших свою работу данной проблеме, говорит красноречиво о ее состоянии даже для такого, казалось бы, хорошо изученного в этом отношении региона, как Восточная Африка. «Мы до сих пор не можем ответить на такие простые вопросы, как: чем конкретно отмечен конец олдована и что свидетельствует о начале ашеля? Когда завершился олдован и начался ашель? Сколько длился переход? Почему развитый олдован считается переходным?» (Semaw et al., 2009. P. 181).

Из сказанного не трудно понять, что и применительно к кавказским материалам вопрос о времени, причинах и механизме смены рассматриваемых эпох в литературе специально не рассматривался. Тем не менее, в практических исследованиях уже сложилось два подхода к трактовке хронологического аспекта этой проблемы. Согласно одному из них ранний ашель возникает на Армянском нагорье (Беляева, Любин, 2012) и в Южном Приазовье (Щелинский, 2019) около 2 млн лет назад (1.8 млн л. н. на Армянском нагорье и 2.1 млн л. н. в Приазовье соответственно). При этом получается, что между этими двумя регионами на всей территории Большого Кавказа в это же время распространена культура олдована (Таймазов, 2012; Амирханов, 2016; Зейналов, Кулаков, 2017; Ожерельев, 2017; Кулаков, 2019б) или преолдована (Lumley et al., 2005).

«Раннеашельские» памятники Армянского нагорья и Приазовья не встраиваются и в какой-либо иной культурно-хронологический контекст соседних регионов, ибо в материалах Армянского нагорья не отмечаются культурные связи с африканским и ближневосточным ашелем, приазовские памятники «раннего ашеля» оказываются самыми древними в мире и уже только поэтому не могут иметь генетических корней где-либо на стороне (впрочем, их не обнаруживают и на месте). Ко всему прочему, повторим, эти два рассматриваемые культурные образования разделены друг от друга пространством «инокультурного» (при указанном взгляде на вещи) Большого Кавказа. Явные «нестыковки» в концепции сторонников отмеченной точки зрения будут сняты тогда, когда будут решены вопросы датировок памятников, на материалах которых базируются соответствующие построения. Соответственно и дискуссии по поводу генезиса, тафономии и геологической позиции культурных слоев увенчаются выработкой непротиворечивых заключений.

Иной подход к проблеме перехода от олдована к ашелю на Кавказе предлагается нами, в частности, в этой работе. При этом мы исходим из признания возможности существования стадии, переходной от олдована к ашелю. Вопрос о переходной стадии, не затрагиваемый обычно в палеолитическом кавказоведении, актуален для проблематики нижнего палеолита в целом. Стадия, о которой идет речь, понимается нами вне контекста бывшей в свое время классической концепции, предполагавшей последовательность таких составляющих, как «развитый олдован А» и «развитый олдован Б» (Leakey, 1971). Эта схема оказалась не соответствующей реальной картине развития культуры в самом Олдувайском ущелье, и она тем более не может быть прямо перенесена на иные территории. Особенно, если исходить из того, что процесс становления ашеля в разных регионах варьируется, хотя в целом сохраняет однонаправленность своих главных технологических и общетипологических векторов.

К признанию переходной от олдована к ашелю стадии в развитии раннепалеолитической культуры Кавказа приводит возможность фиксации в археологических материалах хронологического рубежа, на котором в индустрии еще присутствует типологический набор преобладающих форм олдована, но происходят существенные изменения в технологии изготовления орудий. Этот факт (особенно последнее), отмеченный уже давно для материалов Восточной Африки (Isaac, 1977), обнаруживает свои проявления в разных регионах и в разное время. Последнее свидетельствует о его сути, проявляющейся не единовременно (и, может быть, не единообразно) в ойкумене олдована, но неизбежной в стадиальном отношении для заключительного этапа эволюции индустрии олдована. Начало смены олдована ашелем на Кавказе, как показывает дальнейшее рассмотрение, приходится на время около 1 млн л. н. Будучи не одномоментным актом, а процессом с определенным временным содержанием, он не может не иметь более или менее определенной хронологической протяженности.

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных материалов по данной теме, уместно пояснить наше понимание основных технико-типологических характеристик самих индустрий олдована и ашеля. В типологическом отношении для олдована характерен следующий набор категорий пердметов: небольшой нуклеус (в среднем, 5 см в высоту); чоппер разных модификаций, изготовленный на обломке, гальке или валуне; пик, относимый исследователями часто, особенно применительно к материалам олдована, к протобифасам. Разумеется, общий состав инвентаря этим не ограничивается. В индустрии рассматриваемого типа обычны скребки, скребла (на обломках и отщепах), шиповидные орудия, наковальни, отбойники. Заготовка, когда она представлена отщепом, соответствует здесь по габаритам нуклеусу или имеет более мелкие размеры, указывающие на их получение в ходе изготовления чопперов.

Для индустрии ашеля диагностичны систематическое использование техники сплошной плоской двусторонней оббивки и появление категорий орудий, отсутствующих в индустрии олдована, – рубила и кливера. Конечно, присутствуют и формы, возникшие еще в олдоване, – пики, скребла, скребки, ножи, острия, наковальни и др. Категории, составляющие эту совокупность, предстают в сравнении с олдованом более вариабельными внутри каждой из морфологических групп.

Индустрия, определяемая как переходная, характеризуется такими показателями, как систематическое использование в качестве заготовок крупных (˃10 см) отщепов и соответствующих им по размерам нуклеусов; появление элементов бифасиальной обработки; наличие грубых (не стандартизованных) форм рубил (проторубил). Естественно, этот репертуар дополняется и другими категориями изделий, которые обычно органично связаны с названными (например, пики, ножи на крупных отщепах, скребла и др.).

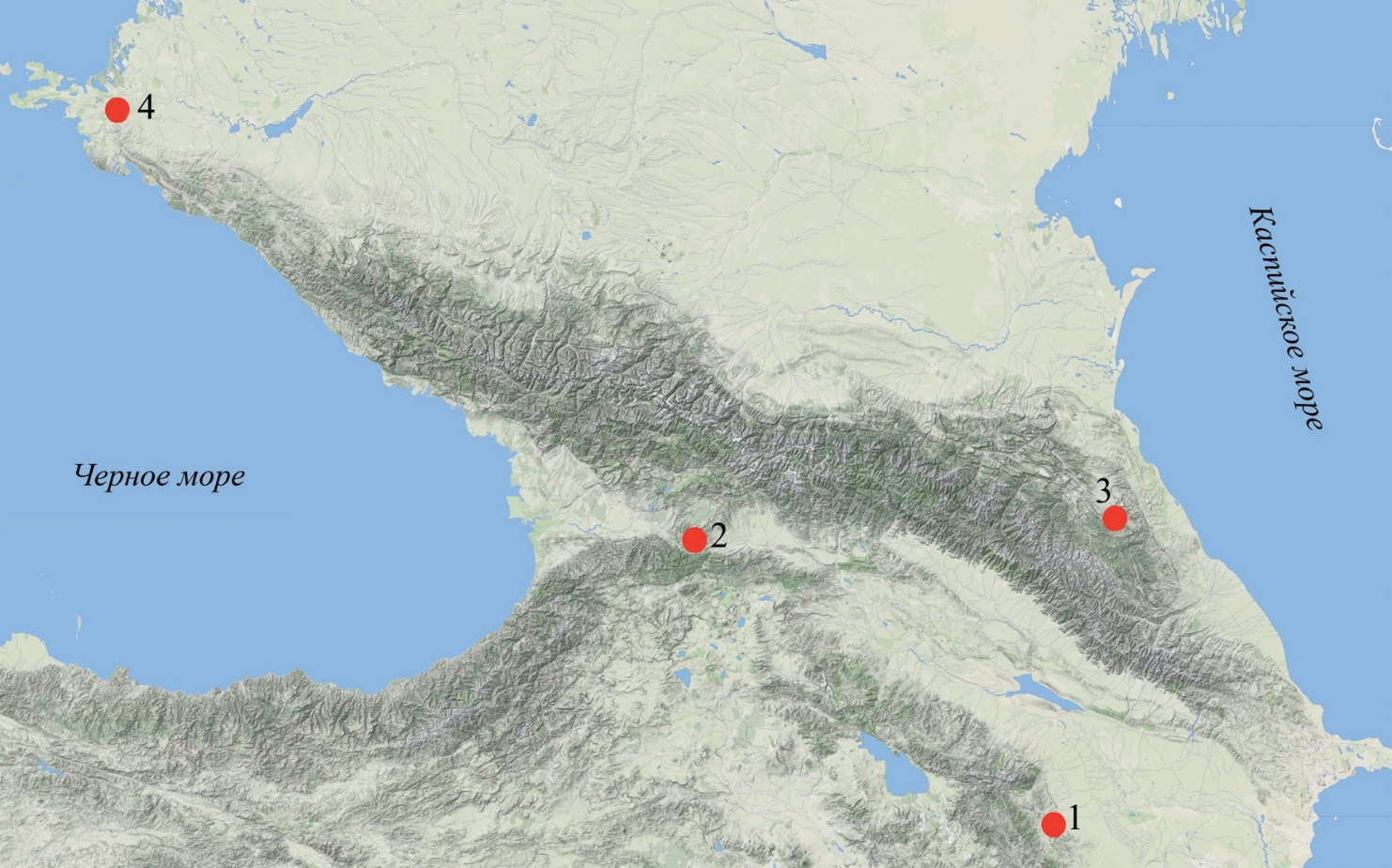

Рис. 1. Памятники конца раннего плейстоцена Кавказа, рассматриваемые в работе. 1 – Азыхская пещера; 2 – Амиранис-гóра, 3 – Мухкай I; 4 – Родники 1. Fig. 1. Sites of the end of the Caucasus Early Pleistocene discussed in the paper. 1 – Azykh cave; 2 – Amiranis-gora; 3 – Muhkai I; 4 – Rodniki 1

Перейдем далее к анализу конкретных материалов, которые могут быть привлечены для рассмотрения обозначенной проблемы применительно к территории Кавказа. Подходящими для этого являются материалы памятников, которые соответствуют хотя бы двум критериям пригодности для анализа из обозначенных выше: наличие датировки, не вызывающей острых дискуссий и, обладание более или менее удовлетворительным геологическим контекстом. В Кавказском регионе таких памятников достаточно: Азыхская пещера в Азербайджане (слои 7–10); Амиранис-гóра в Грузии; верхи разрезов раннеплейстоценовых памятников Мухкай I и II Центрального Дагестана, раскопанных на широкой площади; памятники Приазовья (Богатыри/Синяя балка, Родники 1–4). Рассмотрим далее кратко основные характеристики тех из названных пунктов, по которым имеются более или менее полные публикации: Азых (слои 7–10), Амиранис-гóра, Мухкай I (верхи культурных отложений) и Родники 1. Как видно из карты их распространения (рис. 1), они охватывают Большой и Малый Кавказ, и также Южное Приазовье.

Амиранис-гóра. Памятник исследовался М.К. Габуния с начала 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х годов. Расположен на Ахалкалакском плато, формирующем значительную часть Джавахетского вулканического нагорья современной Южной Грузии. Пункт исследований приурочен к склону горы Амиранис-гóра и имеет высотные отметки: над уровнем моря – 1883 м; над уровнем основной местной водной артерии – р. Паравани (Ахалкалакис-цкари) – 150 м (Габуния, 2000, 2007).

За все годы раскопок, длившихся с перерывами с 1993 до 2003 г., вскрыта площадь чуть более 50 м2. По разрезу 2003 г. максимальная глубина раскопанных отложений составила 145 см. По данным исследовательницы памятника (Габуния, 2007), разрез выглядит следующим образом.

Слой 1 – современный почвенно-гумусовый слой. Мощность – до 30 см.

Слой 2 – перемешанный слой – отвал предыдущих раскопок. Мощность – до 40 см.

Слой 3 – суглинок желтоватый, светлый с включением щебня и небольшого количества глыб андезита и базальта как продукта разрушения местных коренных пород. Мощность – 45–90 см.

Слой 4 – суглинок темновато-желтый, уплотняющийся по мере углубления. В нижней части (на уровне прокопа) слой насыщен глыбами и обломками вулканических пород.

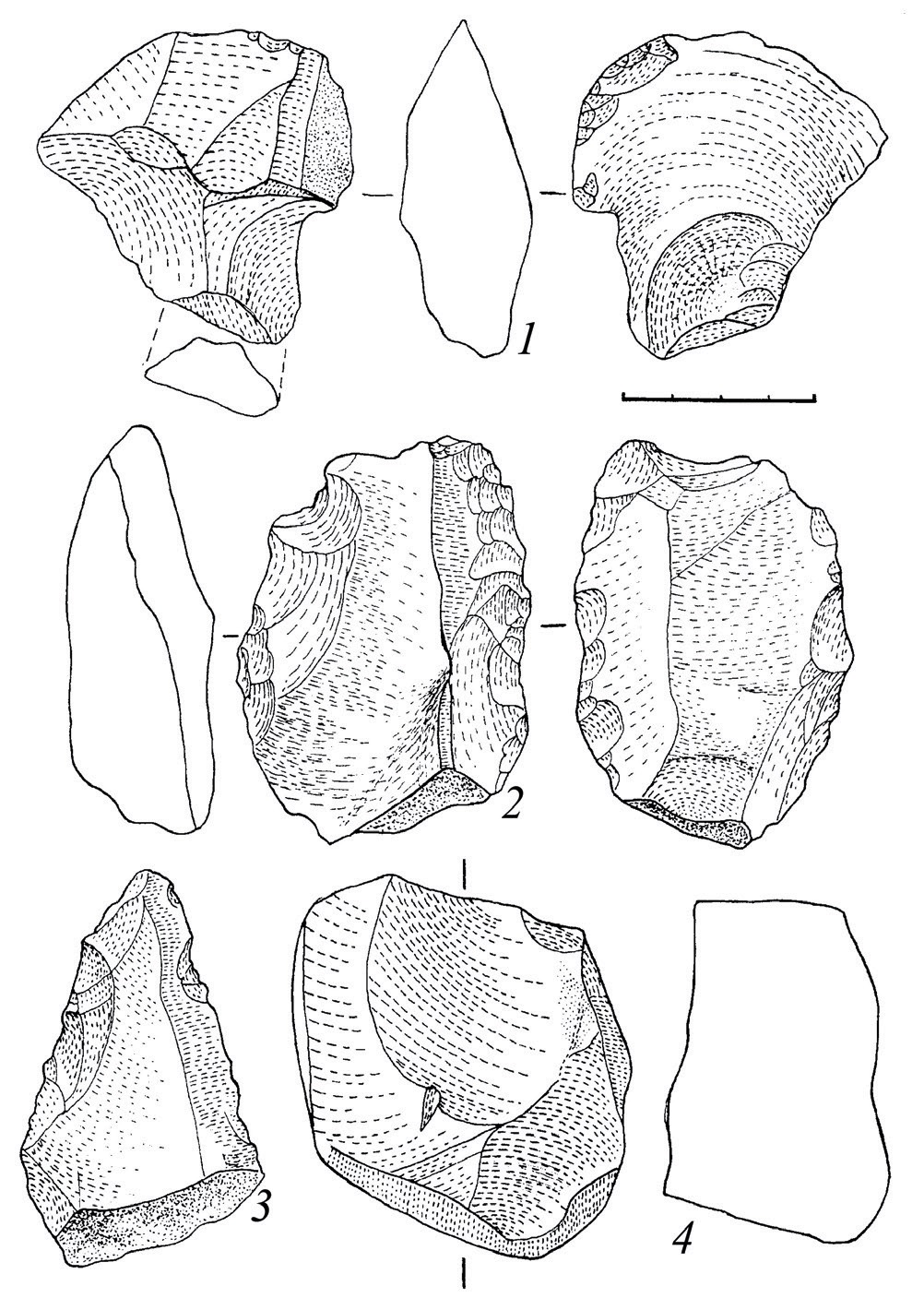

Рис. 2. Амиранис-гóра. Образцы каменных орудий. 1, 3 – отщепы; 2 – скребло; 4 – нуклеус (по: Любин, Беляева, 2006). Fig. 2. Amiranis-gora. Samples of lithic tools (after: Lyubin, Belyaeva, 2006)

Археологические находки в виде редких артефактов и костных остатков ископаемой фауны в приведенном выше разрезе начинают встречаться с глубины около 1 м и связаны, главным образом, со слоем 4. Нужно отметить, что единичные каменные изделия встречаются на стоянке и на современной поверхности. Скорее всего, это результат склоновой эрозии древних отложений и переноса материала с более высоких участков. Нельзя не учитывать, что при переносе такого рода предметы из древних (нижних) слоев будут оказываться перемещенными к верху современных напластований. К сожалению, в оригинальных публикациях сведения о факторах и процессе генезиса культурного слоя памятника скудны. Так же отрывочны и данные о планиграфической картине распределения каменных изделий и фаунистических остатков.

По определениям А. Векуа, фауна стоянки характеризуется наличием следующих видов: саблезубый тигр (Homotherium sp.), лиса (Vulpes vulpes sp.), бегемот (Hippoponamus georgicus), южный слон (Archidiscodont meridionalis), трогонтериевый слон (Mammutus trogonterii), гиппарионова лошадь (Equus hipparionoides), зюсенборнская лошадь (Equus süssenbornensis), гигантский олень (Praemegaceros verticornis), бизон (Bison sp.). Этот состав фауны дополняют некоторые другие виды, а также мелкие млекопитающие в виде грызунов. В количественном отношение подавляющее большинство костных остатков приходится на лошадь и бизона (всего 76.5 %) (Габуния, 2007).

Качественный состав фауны памятника вызывает сомнения в гомогенности коллекции и допускает механическое смешение здесь разновременного материала. Участие в формировании культурных отложений склонового фактора усиливает реальность такого предположения. Особенно не органично соседство таких двух явно разновременных таксонов лошадей, как гиппарионовая и зюссенборнская. Очевидна и неестественность совмещения в едином хронологическом срезе южного и трогонтериевого слонов.

Из данных палинологического анализа отложений памятника интерес представляет обнаружение пыльцы воробейника (Celtis glabrata) и каркаса (Lithospermum arvense). Их присутствие позволяет исследователям охарактеризовать климат времени формирования культурных отложений, как относительно засушливый.

В отношении фаунистических остатков стоянки Амиранис-гóра имеются основания для заключения о разновременности представленных здесь фаунистических остатков, но в отношении каменного инвентаря сделать это, опираясь только на технико-типологические показатели материала, практически невозможно. Правда, это не лишает возможности установления диапазона (пусть и более широкого, чем желаемый) датировки полученного здесь археологического материала средствами естественнонаучных дисциплин. Если опираться только на фаунистические данные, то они определенно отбивают верхний рубеж как границу между эоплейстоценом и неоплейстоценом (массовое присутствие в коллекции остатков зюссенборнской лошади). А сочетание указанного вида с трогонтериевым слоном очерчивает хронологические рамки бытования таманского фаунистического комплекса в его традиционном восприятии (примерно 1.1–0.8 млн л. н.) (Вангейгейм и др., 1991). Об этом же свидетельствуют и то, что по результатам палеомагнитного анализа культурные отложения Амиранис-гóра показывают обратную намагниченность, т.е. с учетом всего сказанного выше они располагаются в хронологическом отрезке между концом эпизода Харамильо и началом палеомагнитной эпохи Брюнес, т.е. в период около 1–0. 8 млн л. н.

Каменный инвентарь, полученный на памятнике раскопками, немногочислен. Он состоит всего из 21 предмета. Исходным сырьем служили вулканические породы андезит и базальт. В типологическом отношении коллекция включает в себя нуклеусы, чоппер, скребла на отщепах, в том числе крупных, скребок, отщепы (рис. 2).

Малочисленность имеющегося материала не позволяет делать в отношении его категорические заключения. Однако можно фиксировать один существенный для нашего рассмотрения признак, а именно не только наличие, но и использование здесь крупных отщепов для изготовления орудий. Не менее важно отсутствие в составе находок типично ашельских изделий при том, что в исследуемом районе на современной поверхности выразительный материал этого рода встречается достаточно часто (Габуния, 2007).

Азыхская пещера (слои 7–10). Памятник открыт М. Гусейновым в 1960 г. и раскапывался под его руководством до 1985 г. Пещера расположена на высоте 900 м над уровнем моря в предгорьях Карабахского хребта на 180–200-метровой террасе р. Куручай. Пещера протяженностью более 220 м образовалась в известняках и относится к разновидности галерейных сквозных полостей карстового происхождения (Величко и др., 2018; Джафаров, 2018; Зейналов, 2018; Зейналов, Зейналова, 2018).

Общая мощность рыхлых пещерных отложений составляет 14 м. Раскопками исследовано 242 м2. Установлено наличие в отложениях пещеры разновременных археологических слоев с очень большой хронологической протяженностью. В нижних слоях (слои 7–10) выявлены археологические остатки в виде каменных изделий «галечного» облика и немногочисленных раздробленных костей млекопитающих. Выше залегают слои, материалы которых отнесены к раннему ашелю (слой 6), среднему ашелю (слой 5) и позднему ашелю–раннему мустье (слой 3).

Фаунистические остатки интересующих нас слоев 7–10 пещеры малоинформативны. Остатки крупных животных представлены здесь не поддающимися определению фрагментами трубчатых костей. Имеются также единичные кости грызунов, среди которых установлены малоазийский тушканчик и полевка. Существенно, что в слое 7 обнаружены остатки полевок Microtus ex gr. Arvalis-socialis, относящиеся к Тираспольскому фаунистическому комплексу, т.е. к началу неоплейстоцена (бакинский ярус местной стратиграфической шкалы).

Основанием для датировки серии нижних слоев пещеры служит выявление в нижележащем археологическом слое 8 (литологический слой 15) отрицательной намагниченности отложений при положительной полярности всех вышележащих археологических слоев. Этот факт вместе с данными палинологического анализа позволил отнести слои 8–10 разреза к эоплейстоцену, точнее – к его заключительному отрезку. Речь идет об отрезке, включающем время несколько ранее палеомагнитного эпизода Харамильо и до границы раннего и среднего плейстоцена (эоплейстоцен–неоплейстоцен). Для слоев 8–10 Азыха в абсолютном значении это должно составлять, примерно 1.2–0.8 млн л. н.

Приведем краткую характеристику коллекций каменных изделий, полученных из археологических слоев 10–7.

Слой 10 – коллекция состоит из 10 артефактов и 7 манупортов в виде речных галек. Сырье – кварцитовая галька. Определены «чопперовидные» изделия, скребла, лимасовидный предмет, нуклевидное изделие, отщепы, отходы производства и, как отмечено, необработанные гальки. Общая малочисленность коллекции не позволяет делать по поводу ее обязывающие заключения. В особо интересующей нас части можно отметить наличие в ней предметов в виде крупных отщепов.

Слой 9. Найдено 53 артефакта и 27 манупортов. К последним относятся необработанные речные гальки. Исходным сырьем в основной массе служила кварцитовая галька; встречается эпизодически кремень. В типологии не прибавляется разнообразия в сравнении с коллекцией слоя 10.

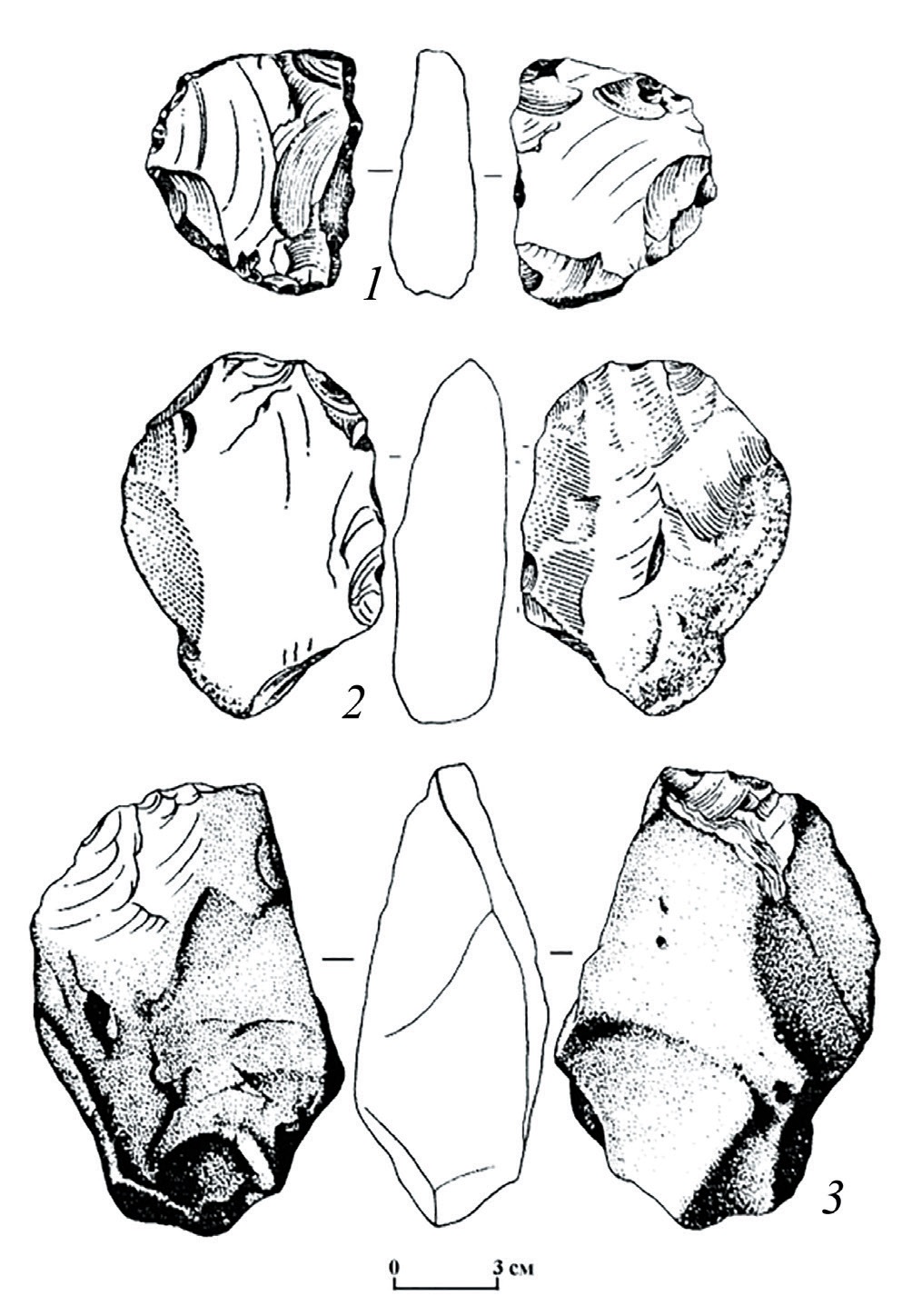

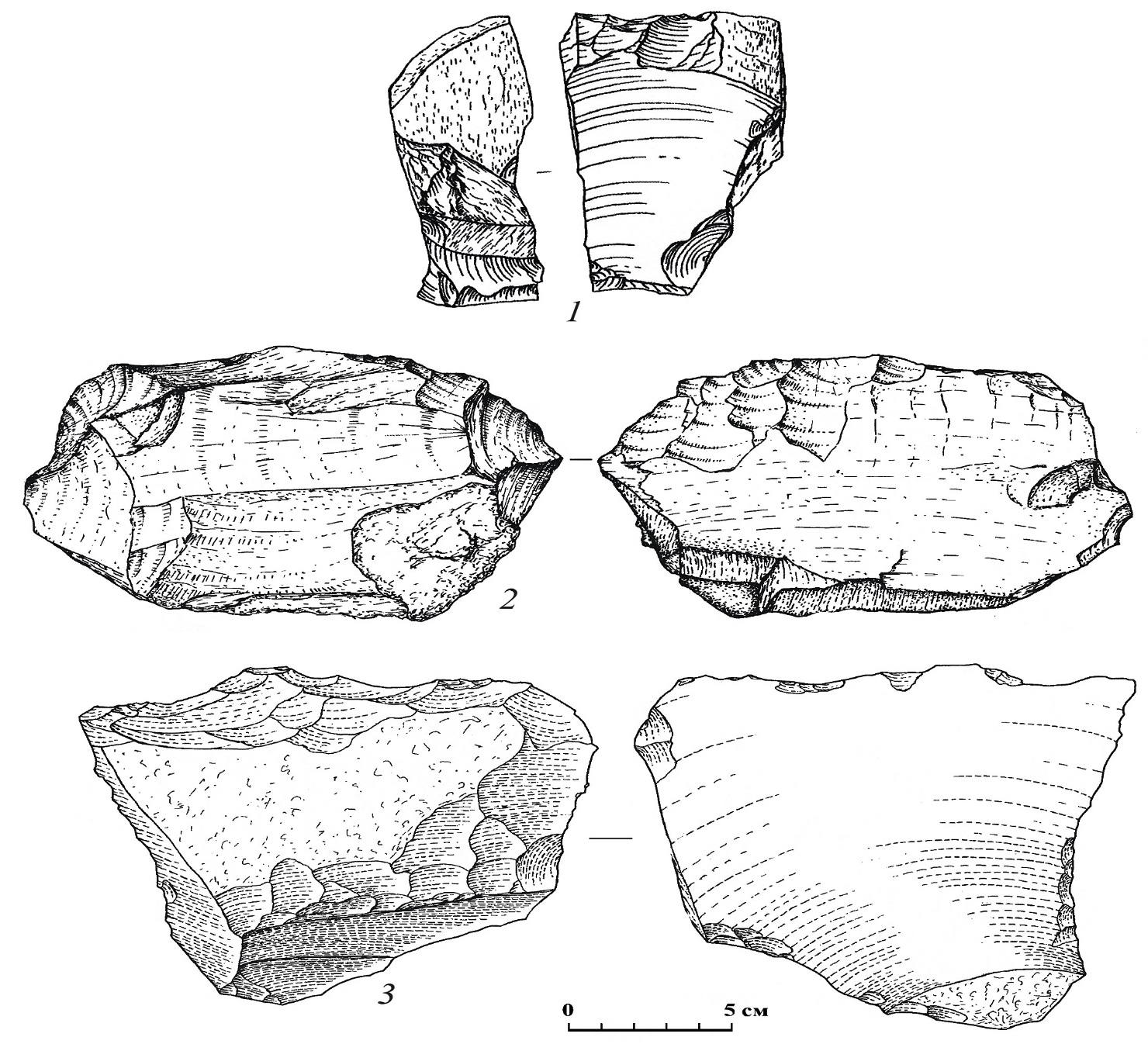

Рис. 3. Азых, слой 9. 1 – отщеп с участками ретуши; 2 – чоппер на крупном отщепе; 3 – чоппер с узким лезвием (рисунки по: Гусейнов, 2010; типологические определения автора). Fig. 3. Azykh, layer 9 (after: Guseynov, 2010)

По материалам данного слоя более определенно можно говорить о характере заготовок для орудий. Несмотря на скудость исходной информации, касающейся технологического и типологического описания материалов первичного скалывания, можно утверждать, что заготовка типа крупного (˃10 см) отщепа типична для индустрии слоя 9 Азыха (рис. 3).

Слой 8. Выявлен 41 артефакт и 15 манупортов в виде необработанных галек. Сырьем служил по-прежнему кварцит, в небольшом количестве кремень и единично базальт.

В типологическом и технологическом отношениях материал в целом повторяет характеристики каменного инвентаря нижележащих слоев. Заметное дополнение – появление орудий типа чопперов-гигантолитов и изделий, получивших название «чоппниг с острием» (Гусейнов, 2010. Рис. 35, 2). Более выразительны, чем в нижележащем слое, хотя также далеки от эталона типа, здесь пиковидные изделия.

Конкретных статистических данных о доле крупных отщепов в индустрии слоя 8 нет. Но можно отметить, что в производстве орудий они использовались часто.

Слой 7. Найдено 39 каменных изделий и 7 манупортов виде речных галек. Отличия в исходном сырье в сравнении с материалами нижележащих слоев не отмечены. В типологическом и технологическом отношении находки не обнаруживают заметных отличий от состава инвентаря слоев, залегающих ниже. Крупные отщепы здесь также используются в качестве заготовок при оформлении орудий, и не только в виде крупных скребел, но и изделий олдованского типологического репертуара – чопперов.

Исследователь стоянки М.М. Гусейнов находил достаточным наличие в коллекции слоя сколов с характерной огранкой спинки и выраженным ударным бугорком (т.е. просто отщепов) для того, чтобы считать данную индустрию специфической. В наличии этих признаков исследователь увидел отличие данных материалов от обычной «галечной культуры» и пришел к необходимости отнесения ее к «... остаткам иной, новой локальной куручайской культуры» (Гусейнов, 2010. С. 68). Не отвлекаясь здесь на напрашивающиеся комментарии, ограничимся фиксацией того, что в индустрии нижних слоев пещеры заметное место принадлежит разновидности заготовки в виде крупного отщепа.

Мухкай I. Памятник открыт Х.А. Амирхановым в 2005 г. вместе с другими пунктами мухкайско-гегалашурской группы. Полевые исследования ведутся с небольшими перерывами с указанного года до настоящего времени. Общая мощность раннеплейстоценовых отложений на исследованном участке составляет 66 м. Разведочной траншеей выявлено 39 культурных слоев и горизонтов, относящихся к различным стадиям раннего плейстоцена.

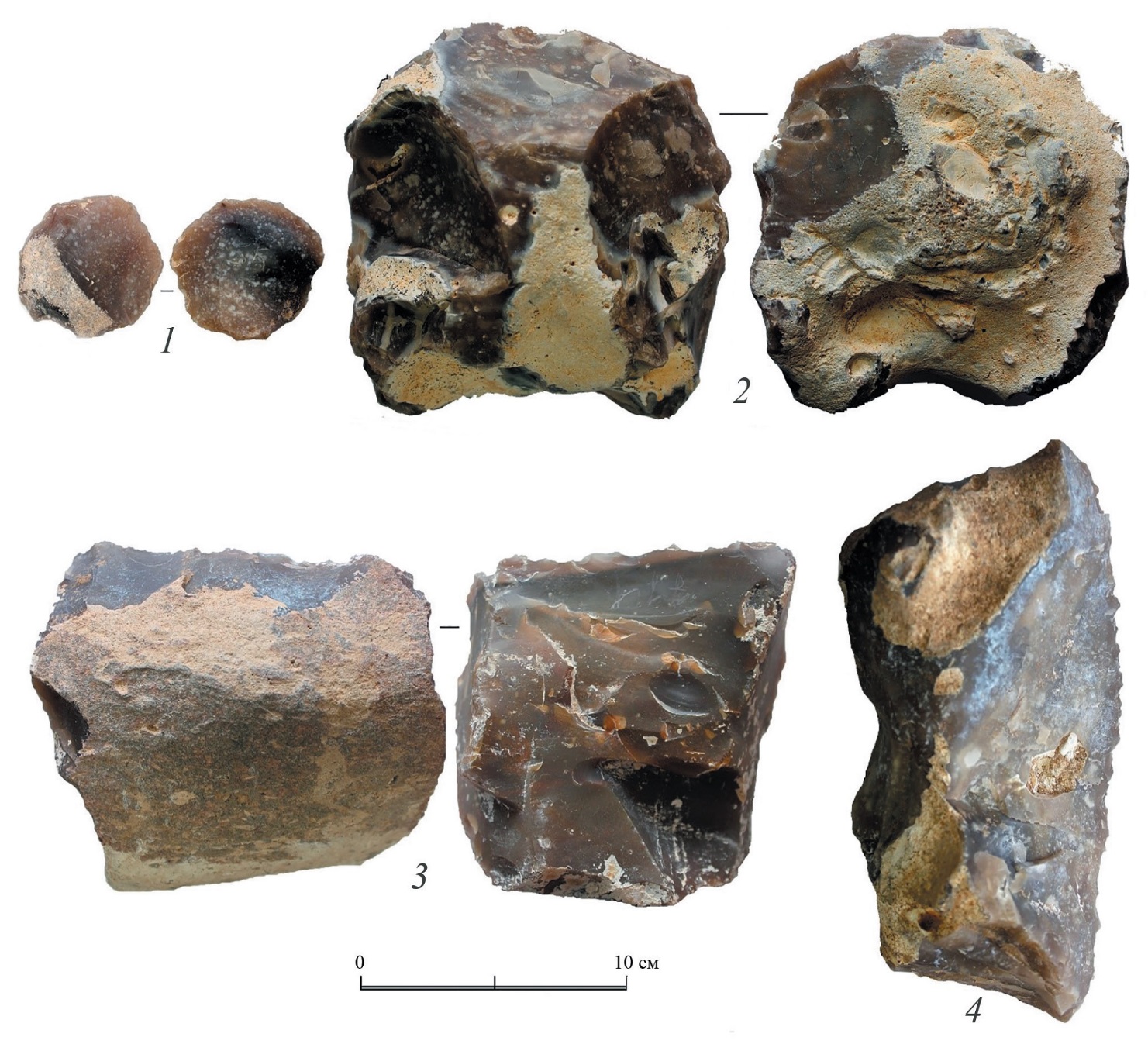

Археологически находки состоят только их каменных изделий (рис. 4, 5). Сырьем служил кремень, выходы которого имеются на месте в виде вкраплений в рыхлые обломочные отложения пролювиального характера. Первичные выходы кремня зафиксированы в известняковых бортах долины неподалеку от стоянки.

Рис. 4. Мухкай I. Образцы каменных орудий. 1 – скребок; 2, 3 – чопперы; 4 – нож. Fig. 4. Muhkai I. Samples of lithic tools

На уровне от 7.5 до 12 м глубины от современной дневной поверхности в разрезе памятника выявлен палеомагнитный эпизод Харамильо (Амирханов, 2016). Самый верх отложений по геолого-геоморфологическим данным датируется границей раннего и среднего плейстоцена (эоплейстоцен– неоплейстоцен).

На стоянке Мухкай I в 2019 г. получена значительная коллекция каменных изделий, относящаяся к финалу раннего плейстоцена. Здесь вскрыты культурные отложения в верхней части разреза на глубину 3 м от современной дневной поверхности. Площадь раскопа на уровне глубины, достигнутом работами указанного года, составляет около 60 м2. В литологическом отношении вскрытая часть разреза представляет собой серию слоев и горизонтов преимущественно крупнообломочного состава.

Сопоставимый по размерам и глубине раскоп был разбит в том же году и на стоянке Мухкай II. Он вскрыл аналогичные по общему характеру геологические отложения и доставил сравнимую со стоянкой Мухкай I по количеству и типологическому составу коллекцию каменных изделий. В целом эти работы не просто подтвердили некоторые прежние наблюдения относительно общих технико-типологических характеристик эволюции раннеплейстоценовой индустрии Центрального Дагестана (Амирханов, 2016). Они создают возможность исследовать рассматриваемую проблему на новом, гораздо более подробном и доказательном уровне, и подход к этому в определенной степени уже намечен (Амирханов, Таймазов, 2019).

Общие технологические, типологические и статистические показатели индустрии верхних слоев стоянки Мухкай I выглядят следующим образом. Ядро коллекции (не считая предметы с единичными сколами) состоит из 284 изделий: из них 9 нуклеусов и 86 орудий. Число орудий на отщепах составляет 39 экз. Орудия на крупных отщепах (˃10 см) представлены 25 предметами, что равно 65% от всего количества орудий на отщепах. Обращает на себя внимание, что наибольшее количество орудий на крупных отщепах приходится на чопперы (рис. 4, 2, 3), т.е. на олдованскую в типологическом отношении категорию изделий. Весьма показательно и то, что здесь представлены морфологически выраженные нуклеусы, предназначенные для получения крупных (˃10 см) отщепов (рис. 5, 3). Последнее лишний раз свидетельствует о систематическом, а не ситуационном или эпизодическом использовании заготовок указанного типа в данной индустрии

Особая значимость рассматриваемых материалов для решения проблемы эволюции культуры раннего плейстоцена состоит в том, что, во-первых, они происходят из памятника, который содержит для сравнения археологические материалы из нижних отрезков разреза и, следовательно, дает возможность для осуществления прямых культурно-стратиграфических наблюдений. Во-вторых, материалы, которые привлекаются для рассмотрения, как в верхах, так и нижней части разреза, обеспечены надежными датировками. Верхняя хронологическая граница рассматриваемых здесь конкретных материалов определяется, как рубеж раннего и среднего плейстоцена (Чепалыга и др., 2012; Амирханов и др., 2017). Нижняя же граница археологических материалов стоянок Мухкай I и II, полученных раскопками 2018 г., моложе конца палеомагнитного эпизода Харамильо. Таким образом, фиксируется диапазон в пределах ˂1– 0.8 млн л. н.

Для общей оценки инвентаря рассматриваемых слоев стоянки наиболее существенное значение имеет отсутствие в них ашельских форм изделий – типичных рубил. При этом нельзя не отметить наличие элементов двусторонней обработки, указывающей на то, что в технологическом отношении мастера, обитавшие на данной стоянке, были способны при необходимости изготавливать крупные бифасиальные орудия, включая рубила.

Родники 1. Памятник открыт В.Е. Щелинским в 2004 г. и исследовался им в 2004–2009 гг. Входит в компактную группу из шести приазовских стоянок (Кермек, Богатыри/Синяя балка, Родники 1–4), приуроченных в геолого-геоморфологическом отношении к береговому абразионно-оползневому уступу и рассредоточенных друг от друга не более чем на 3 км. При этом пункты Родники 1–4, по мнению автора исследований, могут рассматриваться как участки одной и той же стоянки, «…протянувшейся полосой вдоль берега моря длиной, приблизительно, 100–150 и шириной до 50 м. … Участок Родники 1 является наиболее информативным и характеризующим, по сути, всю стоянку» (Щелинский, 2014. С. 34).

Материалы изданы наиболее полно, поэтому применительно к приазовским источникам, относящимся к проблеме, анализируемой в настоящей работе, ограничимся рассмотрением данных именно этого пункта. Памятник раскопан на площади 36 м2. Находки в виде каменных изделий и немногочисленных мелкофрагментированных (поэтому малоинформативных) костей крупных млекопитающих залегали в слое галечника, перекрытого морскими песками. В сохранившемся виде культурный слой Родники 1 представляет собой отложения толщиной 80 см. Он формировался в условиях древней пляжевой зоны в пределах воздействия прибойной морской волны и имеет преимущественно субаквальный характер. Это обусловило, как минимум, незначительное перемещение и переотложение археологического материала.

Палинологические исследования, сделанные по образцам из культурного слоя, показали «… широкое распространение лесостепных ландшафтов, представляющих собой сочетание смешанных лесов и лугово-степной растительности» (Щелинский, 2014. С. 35).

В слое обнаружены остатки фауны грызунов, относящейся к таманскому фаунистическому комплексу, что позволяет отнести памятник к конечному отрезку раннего плейстоцена. Если говорить более конкретно, то по аналогии с пунктом Родники 2, где проводились палеомагнитные исследования (Трубихин и др., 2017), материалы из культурного слоя Родники 1 в соответствующей шкале должны быть отнесены к низам эпизода Харамильо. В абсолютном выражении для Родников 2 этот отрезок оценивается, как 1.05–1.1 млн л. н. (Трубихин и др., 2017). Таким же он будет и для Родников 1.

Коллекция каменных изделий стоянки Родники 1 включает в себя 710 предметов. Сырье данной индустрии практически целиком основывается на доломите (преимущественно окварцованном) в виде плитчатых отдельностей. Собиралось сырье в грязевулканических отложениях, залегающих в близкой от стоянки округе.

Рис. 5. Мухкай I. Образцы каменных изделий. 1 – проторубило-чоппер продольный (а, б – в зависимости от угла его рассмотрения предмет может типологически выглядеть двояко); 2 – нуклеус для крупных отщепов. Fig. 5. Muhkai I. Samples of stone products

В материалах памятника насчитывается всего 255 (целых и «почти целых») отщепов (включая предметы со вторичной обработкой). Из них на крупные (˃10 см) приходится 12 экз. (4.7% от всех предметов данной категории изделий). Если учесть, что вторичной обработке крупные отщепы (˃10 см) подвергались здесь в 2 раза чаще, чем их разновидности иных пропорций (соотношение – 83.3% против 44.5), то становится ясно, что фактически роль крупных отщепов в индустрии гораздо более значима, чем их количественная представленность. На это косвенно указывает и то, например, что на стоянке (участке) Родники 2 доля крупных отщепов в несколько раз выше (26.7%), чем на Родниках 1 (соседнем участке).

Рис. 6. Образцы каменных изделий на крупных сколах. 1 – чопперовидное орудие; 2, 3 – чопперы. 1, 3 – Синяя балка/Богатыри; 2 – Родники 1 (по: Щелинский, 2014). Fig. 6. Samples of stone products on large flakes (after: Shchelinsky, 2014)

Основную категорию орудий на обломках на стоянке Родники 1 составляют чопперы и пики. Обращает на себя внимание многочисленность пиков – черта, характерная и для центральнодагестанских материалов, происходящих из верхней пачки культурных отложений, которые сформировались во время палеомагнитного эпизода Харамильо и непосредственно после него. Интересно, что в обоих районах и чопперы, и пики в указанное время изготавливаются не только на обломках, но и на крупных отщепах (рис. 6). Использование же самих крупных отщепов (˃10 см) становятся в это время систематическим.

Касаясь вопроса о стадиальной атрибуции таманских материалов, В.Е. Щелинский определил пункты Богатыри и Родники 1–4 как раннеашельские. Более того, такой же статус присваивается и материалам стоянки Кермек. По поводу последней указывается, что «более ранний возраст стоянки Кермек и меньшая представительность в ее каменной индустрии раннеашельских технологических признаков, в частности, крупных рубящих орудий (LCT) и стандартизованных мелких ретушированных орудий на отщепах и обломках камня, позволяют рассматривать ее как начальный этап в развитии таманской раннеашельской индустрии, существовавшей в Приазовье длительное время в интервале от 2.1 до 1.0 млн л. н.» (Щелинский, 2018. С.162).

Возникает сразу несколько вопросов, и один из них – как можно говорить о большей или меньшей представленности в сравниваемых коллекциях пресловутых LCT, если даже там, где они есть в приазовских материалах, их количество исчисляется лишь единичными экземплярами не вполне убедительных образцов? Многократно опубликованные в качестве диагностичных для ашеля несколько каменных изделий из таманских памятников весьма спорны с точки зрения их типологических определений. Например, приводимые на рис. 17 в последней по времени статье на эту тему (Щелинский, 2019) предметы под номерами 1, 3, 4 не могут быть названы рубилами. Изделие под номером 4 – явный нуклеус; номер 3 – это пик, а предмет на рис. 2 не может быть кливером, так как у него обработано регулярной оббивкой (как у чоппера) рабочее лезвие. И это весь имеющийся набор предметов (?) из коллекций шести памятников, на котором основывается выделяемая «новая, ранее не известная, самобытная раннеашельская индустрия («культура»), названная таманской» (Щелинский, 2019. С. 27).

Декларируемая «самобытность» данной культуры тоже требует дополнительных обоснований. Рассуждения такого рода могут стать убедительными лишь тогда, когда они будут подтверждены сравнительным анализом рассматриваемых материалов с данными других синхронных памятников широкого пространственного ареала. Возникают вопросы и понятийно-терминологического характера, касающиеся, например, «самобытности» приазовской «культуры». В частности, остается неясным – под понятием «культура» применительно к таманским материалам понимается археологическая культура или слово это используется здесь в значении, не претендующем на терминологическую строгость, как в случае с «куручайской культурой» (Гусейнов, 2010; Зейналов, Кулаков, 2017)? Подобные вопросы, на наш взгляд, отпадут, если сделать специальный сравнительный анализ типологии и технологии таманских материалов с индустрией слоев верхней пачки отложений стоянок раннего плейстоцена Центрального Дагестана. Мы обнаружим тут принципиальное сходство синхронной части сравниваемых материалов при наличии второстепенных отличий, связанных целиком с особенностями местных разновидностей исходного сырья. Это при том, конечно, условии, что для предлагаемых сравнений будут отобраны комплексы из однотипных в функциональном отношении памятников.

Обобщая оценки культурно-стадиальной позиции памятников финала раннего плейстоцена Тамани, отметим, что из разнообразия мнений, высказывавшихся В.Е. Щелинским на этот счет, отвечающим в наибольшей степени характеру источников представляется то, в котором индустрия Родников 1 сопоставляется с материалами соседних пунктов Богатыри, Родники 2–4 и определяется, как «переходная от олдована к раннему ашелю» (Щелинский, 2016. С. 28).

Итак, существует пласт археологических памятников, рассредоточенных по всей территории Кавказа, с датировками, приходящимися на завершающую стадию раннего плейстоцена. В обобщенном виде возраст стоянок Амиранис-гóра, Азыхская пещера, верхняя часть разрезов стоянок Центрального Дагестана (Айникаб 1, Мухкай I, II и др.), Богатыри, Родники 1–4 приходится на диапазон в пределах ~1.1–0.8 млн л. н. Это позволяет сделать обоснованные заключения о характере культуры Кавказа указанного времени и ее стадиальной позиции в общей схеме периодизации раннего палеолита данного региона.

Названные памятники обладают общими для них существенными культурно-стадиальными характеристиками. Наиболее важны следующие: органичность для каменного инвентаря стоянок заготовки в виде крупных отщепов (˃10 см); отсутствие выработанных форм рубил при наличии элементов бифасиальной обработки и наличии предметов, которые можно отнести к протобифасам.

Значимы для рассматриваемой проблемы также такие признаки, как появление нуклеусов, соответствующих по размерам крупным отщепам, а также частое изготовление олдованских форм (чоппер, пик) на крупных отщепах, тогда как на стадии собственно олдована они оформляются главным образом (или почти исключительно) на обломках и гальках (валунах).

Все отмеченное выше позволяет выделить в палеолите Кавказа в диапазоне, примерно, с конца (?) палеомагнитного эпизода Харамильо (около 1 млн л. н.) и до конца раннего плейстоцена (около 0.8 млн л. н.) стадию с культурными признаками, которые можно характеризовать, как переходные от эпохи олдована к ашелю. Определение этого культурно-хронологического горизонта может быть сформулировано, как «раннеплейстоценовая переходная крупноотщеповая индустрия». Представляется, что такое название, не нарушающее типологическую строгость самих дефиниций «олдован» и «ашель», наиболее подходящее для культурного явления, промежуточного для них и фиксирующего соответствующее ему состояние перехода от одной эпохи к другой. При таком взгляде на вещи в общую схему развития раннего палеолита Кавказа логично встраиваются и материалы группы памятников конца эоплейстоцена в Приазовье.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-09-40026.

Библиография

- 1. Амирханов Х.А., 2016. Северный Кавказ: начало преистории. М.: Мавраевъ. 344 с.

- 2. Амирханов Х.А., Таймазов А.И., 2019. Раннеплейстоценовая крупноотщеповая индустрия Северо-Восточного Кавказа: стадиальный статус // КСИА. Вып. 254. С. 13–33.

- 3. Амирханов Х.А., Тесаков А.С., Ожерельев Д.В. К датировке стоянки олдована Мухкай IIа в Дагестане // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. 2017. № 75. С. 5–10.

- 4. Беляева Е.В., Любин В.П. Первые данные о ранних этапах ашеля на Кавказе // КСИА. 2012. Вып. 227. С. 28–36.

- 5. Вангейгейм Э.А., Векуа А.Л., Жегалло В.И., Певзнер М.А., Тактакишвили А.С., Тесаков А.С. Положение таманского фаунистического комплекса в стратиграфической и магнитостратиграфической шкалах // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. 1991. № 60. С. 41–54.

- 6. Величко А.А., Антонова Г.В., Зеликсон Э.М., Маркова А.К., Моносзон М.Х., Морозова Т.Д., Певзнер М.А., Сулейманов М.Б., Халчева Т.А. Палеогеография стоянки Азых – древнейшего поселения первобытного человека на территории СССР // Палеолитическая пещерная стоянка Азых. Баку: ИАЭ НАН Азербайджана, 2018. С. 20–63.

- 7. Габуния М.К. Древнейший человек на территории Южно-Грузинского вулканического нагорья // Месхети: история и современность. Ахалцихе: Ахалцих. филиал Тбилис. гос. ун-та, 2000. С. 77–81. (На груз. яз.)

- 8. Габуния М.К. Ранние этапы древнекаменного века в регионе Южно-Грузинского вулканического нагорья // Археологические вести. Вып. 14. М.: Наука, 2007. С. 11–18.

- 9. Гусейнов М.М. Древний палеолит Азербайджана (по материалам пещерных стоянок). Баку: ТекНур, 2010. 248 с.

- 10. Джафаров А.К. Палеолитическая пещерная стоянка Азых и проблемы миграции // Палеолитическая стоянка Азых в Азербайджане и миграционные процессы: сб. материалов конф., посвящ. 50-летию обнаружения в пещерной стоянке Азых раннего гоминида – азыхантропа. Баку: ИАЭ НАН Азербайджана, 2018. С. 67–76.

- 11. Зейналов А.А. Азых – кров для трех видов рода Homo // Палеолитическая пещерная стоянка Азых. Баку: ИАЭ НАН Азербайджана, 2018. С. 96–102.

- 12. Зейналов А.А., Зейналова Л.А. Миграции человека в раннем палеолите и ареал распространения куручайской культуры // Палеолитическая стоянка Азых в Азербайджане и миграционные процессы: сб. материалов конф., посвящ. 50-летию обнаружения в пещерной стоянке Азых раннего гоминида – азыхантропа. Баку: ИАЭ НАН Азербайджана, 2018. С. 85–100.

- 13. Зейналов А.А., Кулаков С.А. Еще раз к вопросу о куручайской культуре // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. Т. 1. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. С. 39–42.

- 14. Кулаков С.А. Достижения сотрудников ИИМК РАН в изучении палеолита Кавказа в конце ХХ – начале XXI века // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий. (К столетию создания российской академической археологии). СПб.: Петерб. востоковедение, 2019а. С. 9–17.

- 15. Кулаков С.А. Ранний и средний палеолит Северо-Западного Кавказа: автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2019б. 55 с.

- 16. Любин В.П., Беляева Е.В. Ранняя преистория Кавказа. СПб.: Петерб. востоковедение, 2006 (Труды ИИМК РАН; т. 22). 108 с.

- 17. Ожерельев Д.В. Особенности формирования культурного слоя стоянок эпохи олдована на Северо-Восточного Кавказа на примере стоянки Мухкай II, слой 80 // КСИА. 2017. Вып. 249. С. 16–31.

- 18. Таймазов А.И. Палеолитические памятники Усишинской долины Дагестана: автореф. дис. …канд. ист. наук. Махачкала, 2012. 29 с.

- 19. Трубихин В.М., Чепалыга А.Л., Кулаков С.А. Возраст стратотипа Таманского комплекса и стоянок олдованского типа на Тамани (по палеомагнитным данным) // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: материалы X Всерос. совещ. по изучению четвертичного периода. М.: ГЕОС, 2017. С. 434–436.

- 20. Чепалыга А.Л., Садчикова Т.А., Трубихин В.М., Пирогов А.Н. Геоархеология олдувайских стоянок горного Дагестана // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. 2012. № 72. С. 73–94.

- 21. Щелинский В.Е. Эоплейстоценовая раннепалеолитическая стоянка Родники 1 в Западном Предкавказье. СПб.: Периферия, 2014. 168 с.

- 22. Щелинский В.Е. Каменная индустрия раннеплейстоценовой стоянки Родники 2 на Таманском полуострове // Археологические вести. № 22. СПб.: ИИМК РАН, 2016. С. 13–30.

- 23. Щелинский В.Е. Раскропки раннепалеолитической стоянки Кермек в Южном Приазовье // Записки ИИМК РАН. № 17. СПб.: ИИМК РАН, 2018. С. 152–164.

- 24. Щелинский В.Е. Начало заселения первобытными людьми территории России: древнейшие раннепалеолитические стоянки Южного Приазовья // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий. (К столетию создания российской академической археологии). СПб.: Петерб. востоковедение, 2019. С. 27–55.

- 25. Isaac G.L. Olorgesailie. Archeological studies of a Middle Pleistocene Lake Basin in Kenya. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1977. 272 p.

- 26. Leakey M.D. Olduvai Gorge. Vol. 3: Exavations in Beds I and II, 1960–1963. Cambridge, 1971. 222 p.

- 27. Lumley de, H., Nioradze M., Barsky D., Cauche D., Celiberti V., Nioradze G., Notter O., Zvania D., Lordkipanidze D. Les industries lithiques préoldowayennes du début du Pléistocène inférieur du site de Dmanissi en Géorgie // L’anthropologie. 2005. Vol. 109, no. 1. P. 1–182.

- 28. Semaw S, Rogers M., Stout D. The Oldowan-Asheulian transition: Is there a «Developed Oldowan» Artefact tradition? // Sourcebook of Paleolithic Transitions: Methods, Theories, and Interpretations / Eds. M. Camps, P. Chauhan. New York: Springer, 2009. P. 173–193.

- 29. The Emergence of the Acheulean in East Africa and Beyond: Contributions in Honor of Jean Chavaillon / Eds. R. Gallotti, M. Mussi. Cham: Springer, 2018. 242 p.

- 30. Torre de la I., McHenry L., Njau J., Pante M. The Origins of the Acheulean at Olduvai Gorge (Tanzania): A New Paleoanthropological Project in East Africa // Archaeology International. 2012. Vol. 15, no. 1. P. 89–98.