- Код статьи

- S086960630009070-6-1

- DOI

- 10.31857/S086960630009070-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 22-30

- Аннотация

Эпоха верхнего палеолита Северо-Западного Кавказа на всем своем протяжении характеризуется развитой пластинчатой технологией расщепления каменного сырья. Наиболее дробно отложения этой эпохи представлены в стратиграфической колонке Мезмайской пещеры. Статья посвящена анализу технологического контекста слоя 1-3 Мезмайской пещеры (коллекция раскопок 2014 г.), который датируется в интервале от 16 до 12 тыс. лет назад. Анализ морфологии нуклеусов и технических сколов, а также метрических и морфологических характеристик пластинчатого компонента показал существование развитой технологии расщепления каменного сырья, основанной на утилизации призматических одно- и двуплощадочных нуклеусов. Изменение морфологии и пропорций сколов-заготовок от нижних горизонтов слоя 1-3 к верхним позволяет предполагать переход от расщепления в технике прямого удара к отжимному скалыванию.

- Ключевые слова

- пластинчатое расщепление, техника скола, эпипалеолит, Мезмайская пещера

- Дата публикации

- 29.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 1121

Для верхнего палеолита Северо-Западного Кавказа характерен выраженный микролитоидный характер индустрий (Амирханов, 1986; Любин, 1989; Голованова, Дороничев, 2012). Важнейшей проблемой в настоящее время является изучение развития технологии расщепления в этом регионе в эпоху верхнего палеолита от 38/36 до 12 тыс. лет назад (л. н.). Задача данной работы – изучение особенностей и новаций в технологии расщепления на эпипалеолитической стоянке в Мезмайской пещере.

Источники. В основу анализа положена коллекция из слоя 1-3, раскопки Л.В. Головановой 2014 г. (4 м2). Он датируется в интервале: 16–12 тыс. л. н. (Golovanova et al., 2014). Слой имел мощность около 50 см и состоял из 9 четко выраженных горизонтов угля и золы.

Сколы (включая орудия) составляют 46.7% (таблица). Среди сколов преобладают пластины, пластинки и микропластинки – 80.7%. Нуклеусы малочисленны (7 экз.), поэтому при анализе техники расщепления использованы нуклеусы из коллекций за все годы раскопок (52 экз.).

Сырье. Преобладает (64.9%) качественный кремень темно-серого и коричневого цветов, принесенный с месторождений, удаленных от стоянки на 40 (Шаханское) и 60 км (Бесленеевское) (Дороничева и др., 2014). Местный низкокачественный кремень из месторождения Азиш-Тау (2 км) встречается редко (около 3%). Изделия из обсидиана также малочисленны – 14 экз. (0.25%). Присутствуют сколы и нуклеусы из кремня темно-красного (4.1%) и желтого цветов (15.3%), месторождения которого пока не определены.

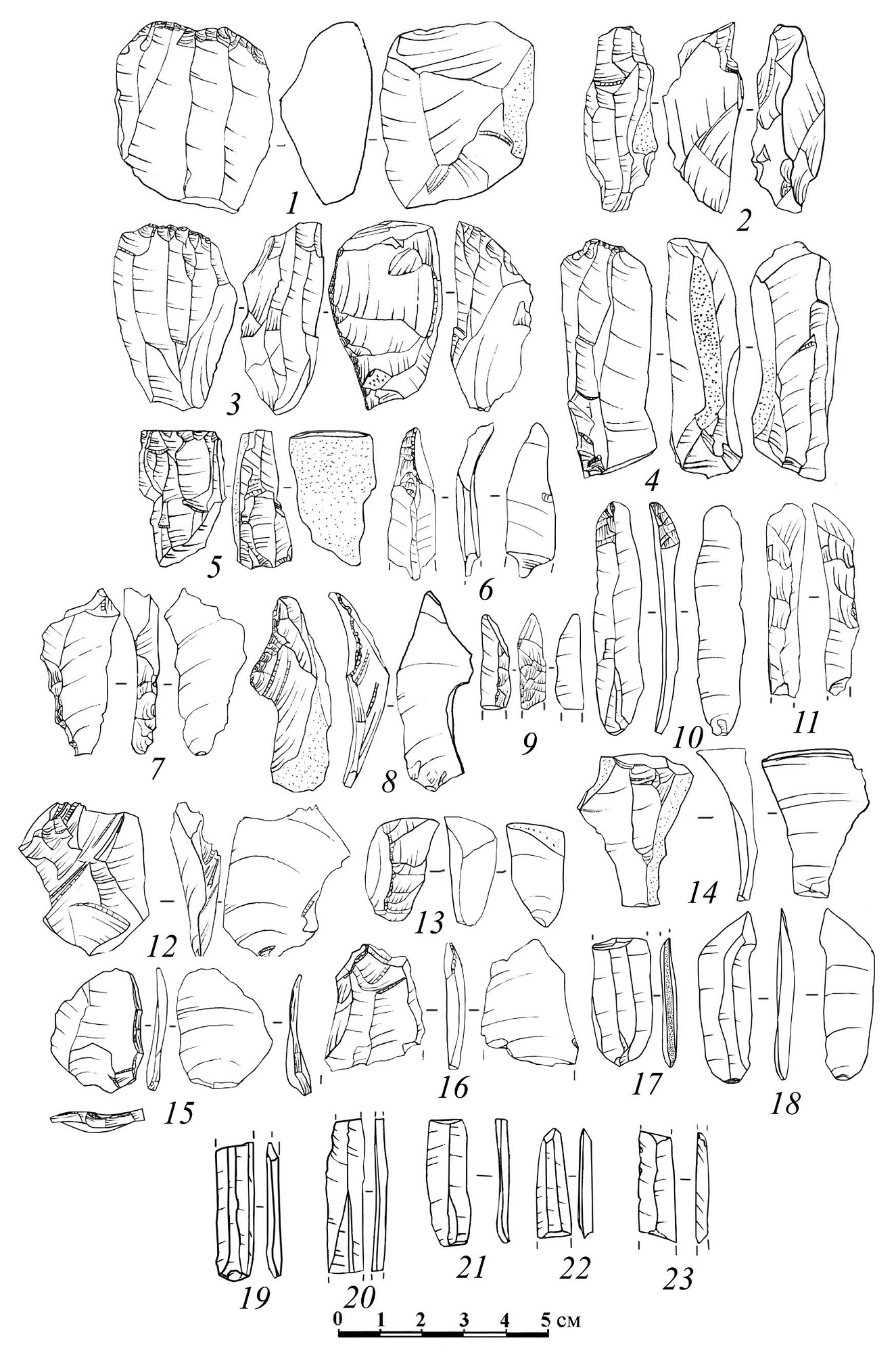

Нуклеусы разделены на несколько групп. Призматические односторонние одноплощадочные: 11 экз., рис. 1, 1. Большинство изготовлено из качественного кремня, происходящего из удаленных месторождений, один из обсидиана. Все ядрища сильно сработаны и имеют небольшие размеры: длина – до 43 мм, ширина по фронту расщепления – 38.

Односторонне двуплощадочные нуклеусы – 9 экз. Максимальная длина – 60 мм, ширина – 38. Ударные площадки использовались последовательно. Негативы систем скалывания, функционировавших последними, перекрывают негативы более ранних систем скалывания.

Слой 1-3, 2014 г. Layer 1-3, 2014

| Горизонт | Нуклеусы | Пластины | Пластинки | Микропластинки | Отщепы | Тех. сколы | Чешуйки | Микрочешуйки | Обломки и осколки | Необработанные гальки | Всего | Орудия |

| кровля | - | 31 | 42 | 6 | 10 | 2 | 11 | 14 | 46 | 1 | 163 | 18 |

| 1 | - | 36 | 68 | 16 | 31 | 3 | 28 | 31 | 75 | 2 | 290 | 21 |

| 2 | - | 26 | 68 | 22 | 22 | 2 | 48 | 40 | 110 | 2 | 340 | 25 |

| 3 | - | 28 | 61 | 16 | 21 | 1 | 42 | 16 | 87 | - | 272 | 30 |

| 4 | 1 | 33 | 83 | 23 | 38 | 8 | 53 | 49 | 99 | 387 | 56 | |

| 5 | 2 | 48 | 136 | 56 | 26 | 8 | 103 | 121 | 179 | 679 | 60 | |

| 6 | 2 | 76 | 113 | 23 | 58 | 10 | 68 | 46 | 124 | 520 | 44 | |

| 7 | 63 | 124 | 75 | 60 | 11 | 74 | 120 | 158 | 685 | 56 | ||

| 8 | 1 | 108 | 191 | 72 | 65 | 13 | 108 | 138 | 259 | 955 | 79 | |

| 9 | 1 | 114 | 220 | 67 | 81 | 19 | 215 | 190 | 225 | 2 | 1134 | 145 |

| Всего | 7 (0.13%) | 563 (10.4%) | 1106 (20.4%) | 376 (6.9%) | 412 (7.6%) | 77 (1.4%) | 750 (13.8%) | 765 (14.1%) | 1362 (25.1%) | 7 (0.13%) | 5425 (100%) | 534 (9.8%) |

Двусторонние двуплощадочные нуклеусы также имеют небольшие размеры: максимальная длина – 60 мм, ширина – 40. Они демонстрируют две модели утилизации: встречное скалывание с противолежащей ударной площадки по тыльной стороне ядрища (рис.1, 4); ортогональное скалывание (рис. 1, 3).

В отдельную группу выделен двусторонний двуплощадочный нуклеус (33 х 22 х 14 мм). Первая из двух ударных площадок (рис. 1, 5) использовалась для снятия сколов с широкого выпуклого фронта, вторая оформлена на противоположном конце нуклеуса и служила для торцового скалывания.

Торцовые нуклеусы – 4 экз. Длина – до 45 мм, ширина – до 15. Изготовлены на отщепах или плоских плитках. Среди торцовых нуклеусов – три одноплощадочных и один односторонний двуплощадочный (рис.1, 2).

Остаточные нуклеусы – 14 экз. Они имеют небольшие размеры: длина – 20–35 мм, ширина – 15–30. Для этих нуклеусов характерны сильно редуцированные ударные площадки, негативы бессистемных снятий. Обилие (26.9%) таких нуклеусов указывает на недостаток качественного сырья около стоянки.

Нуклевидные куски (9 экз.) из качественного кремня с 1-2 негативами, но без свидетельств систематического расщепления. Длина – 25–40 мм, ширина – 18–25.

Сколы. Преобладают пластины, пластинки и микропластинки – 77.8% от общего числа сколов. Отщепы и технические сколы малочисленны (таблица). Орудия составляют около 10% от состава коллекции. Большинство орудий (92%) изготовлено на пластинах и пластинках.

Часть сколов имеет участки, покрытые желвачной коркой (11.2%). Среди отщепов такие сколы составляют 22.3%, среди пластинчатых сколов – 5.4%. Небольшое число отщепов, а также высокий процент среди них сколов с коркой позволяют предположить, что целью расщепления были пластинчатые сколы, а отщепы получались на ранних стадиях расщепления, в процессе подготовки нуклеусов.

Технические сколы (75 экз.). Реберчатые пластины и их фрагменты – наиболее многочисленная группа (40 экз.). Но сколы с бифасиально подготовленным ребром малочисленны (3 экз.). Преобладают пластины (32 экз.), у которых на дорсальной поверхности негативы поперечных сколов только с одного края (рис. 1, 6, 9–11). Эти сколы связаны с переоформлением нуклеусов (поворот нуклеуса на 900). Сколы подправки ударной площадки представлены «таблетками» – 5 экз. (рис. 1, 7, 13, 15,16).

Рис. 1. Нуклеусы и сколы из слоя 1-3 Мезмайской пещеры (1–23). Fig. 1. Cores and flakes from layer 1-3 of Mezmay cave

Сколы подправки поверхности расщепления (12 экз.) связаны с формированием на нуклеусе новой системы скалывания после поворота нуклеуса на 900 (рис. 1, 8) либо образовались при скалывании с противолежащей ударной площадки (рис. 1, 12, 14, 16).

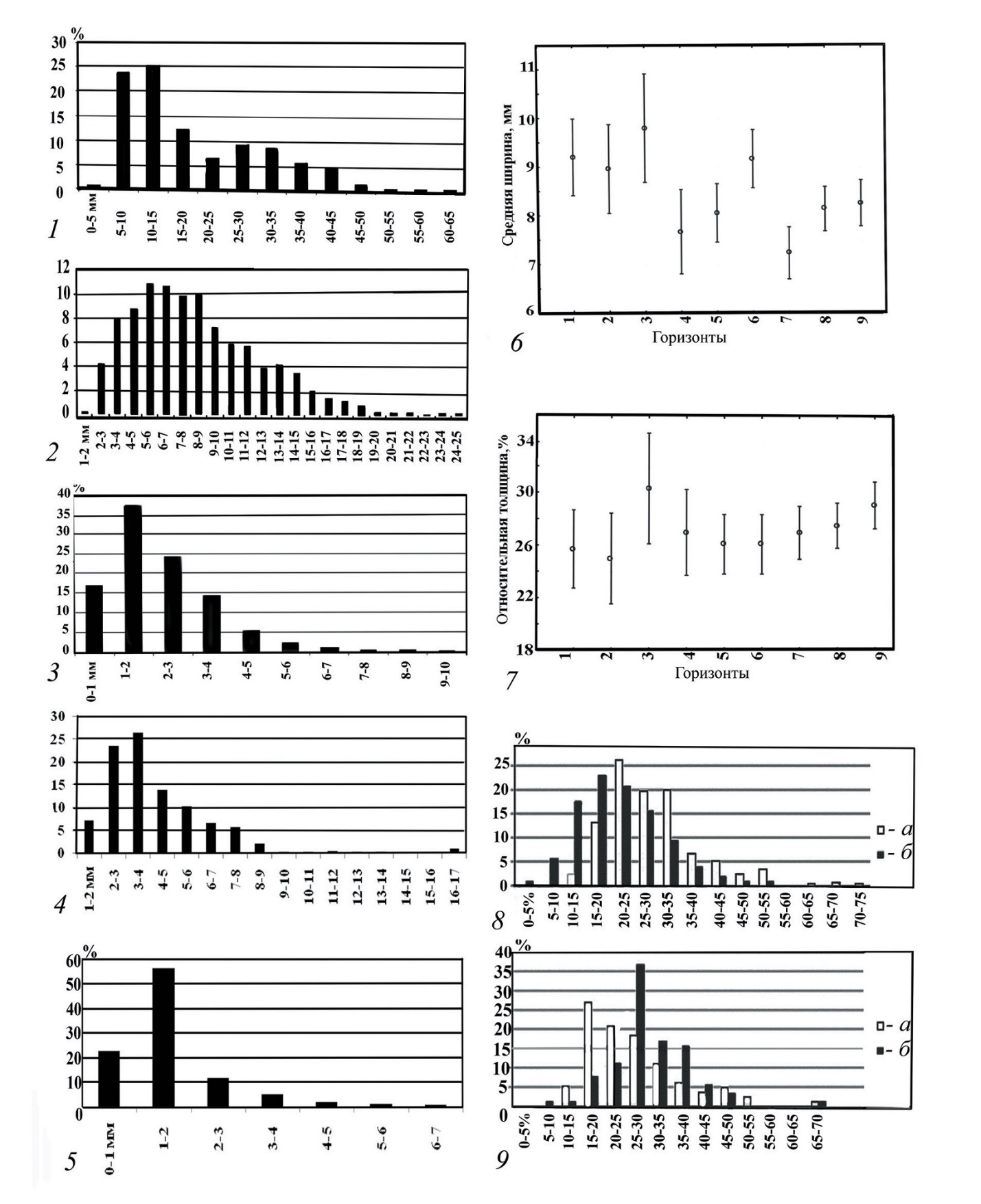

Рис. 2. Метрические параметры сколов из слоя 1-3 Мезмайской пещеры. Распределение пластинчатых сколов по длине (1), ширине (2), толщине (3); по ширине (4) и глубине (5) ударной площадки; 6 – изменение средней ширины (6) и относительной толщины (7) пластинчатых сколов по горизонтам; распределение сколов по относительной толщине (8 – из горизонтов 8, 9; 9 – из горизонтов 1–3). Условные обозначения: а – микропластинки и пластинки шириной 2–8 мм; б – пластинки и пластины шириной 9–22 мм. Fig. 2. Metric parameters of flakes from layer 1-3 of Mezmay cave. Distribution of bladed flakes by the length (1), width (2), thickness (3); by the width (4) and depth (5) of the impact platform; 6 – change in the average width (6) and relative thickness (7) of bladed flakes along the horizons; distribution of flakes by relative thickness (8 – from horizons 8, 9; 9 – from horizons 1–3)

Метрические параметры пластинчатых сколов. Большая часть сколов фрагментирована (89.5%). Длина целых сколов колеблется от 6 до 65 мм. Пластины длиннее 50 мм единичны (рис. 2, 1). Среди целых сколов преобладают микропластинки шириной 2–5 мм, их длина – 5–20. Большое число микропластинок среди целых сколов объясняется тем, что они редко использовались для изготовления орудий и не дробились намеренно.

Ширина пластинчатых сколов колеблется от 2 до 25 мм. Большинство (92.6%) укладывается в интервал 2–15 мм. Пластины шире 15 мм малочисленны (рис. 2, 2). Толщина не превышает 4 мм у 90.6% сколов (рис. 2, 3 ). Сколы толщиной 4–7 мм составляют 8.3%, более массивные пластины единичны.

Анализ метрических характеристик пластинчатых сколов. Сравнение пластинчатых сколов из разных горизонтов по трем параметрам (ширина, толщина и относительная толщина (толщина: ширина х 100%)) с помощью T-критерия Стьюдента и U-критерия Мана–Уитни (рассчеты выполнены в программе Statistica12) показало близость сколов из горизонтов 1 и 2 по всем трем параметрам, аналогичное сходство выявлено между сколами из горизонтов 8 и 9.

На рис. 2, 6 показано изменение среднего значения ширины пластинчатых сколов по горизонтам. Минимальные значения зафиксированы в нижних горизонтах (8.3 мм – гор. 8; 8.1 – гор. 9) В верхних горизонтах средняя ширина возрастает до 9.8 мм. Среднее значение относительной толщины скола уменьшается от 29% в гор. 9, до 25% в гор. 1 и 2 (рис. 2, 7).

Еще более ярко изменение пропорций сколов от нижних (более ранних) горизонтов к верхним (более поздним) проявляется при сравнении относительной толщины пластинок и микропластинок шириной 2–8 мм и пластинок и пластин шириной больше 8 мм. Графики на рис. 2, 8 и 2, 9 показывают распределение пластинок и микропластинок (а) и пластин (б) по относительной толщине в нижних горизонтах (8, 9) и горизонтах 1–3.

Для пластинчатого компонента из горизонтов 8, 9 характерно преобладание сколов, относительная толщина которых колеблется от 15 до 35%, причем пластинки и микропластинки в целом несколько массивнее пластин (рис. 2, 8). В верхних горизонтах пластинки и микропластинки значительно тоньше пластин и пластинок (рис. 2, 9).

Форма и размеры ударной площадки. У значительной части сколов (21%) ударная площадка утрачена либо повреждена. В составе коллекции 577 целых пластинчатых сколов и проксимальных фрагментов. Характерно преобладание точечных (менее 1 мм) и гладких ударных площадок, которые составляют 32.6 и 62% соответственно. Единичные сколы имеют двугранную (2.4%), фасетированную (0.4%) площадку. Встречаются корочные (2.6%).

Ширина гладких ударных площадок изменяется от 1 до 17 мм, почти у половины сколов (49.9%) она составляет 2–4 мм (рис. 2, 4). Глубина площадок колеблется от 0.4 до 6.5 мм, у 56.2% этот показатель попадает в диапазон 1–2 мм (рис. 2, 5).

Морфологическая характеристика пластинчатых сколов. Для большей части (86%) характерна параллельная однонаправленная огранка дорсальной поверхности. Преобладают пластинчатые сколы с прямым (61.9%) или слабоизогнутым (26%) профилем. Сколы с изогнутым профилем малочисленны – 11.7%.

Пластинчатые сколы имеют треугольное (51.3%) либо трапециевидное поперечное сечение (48.6%). Большая часть имеет перообразное окончание (78.5%). Сколы с ныряющим и петлеобразным окончанием составляют 15.9 и 5.5% соответственно.

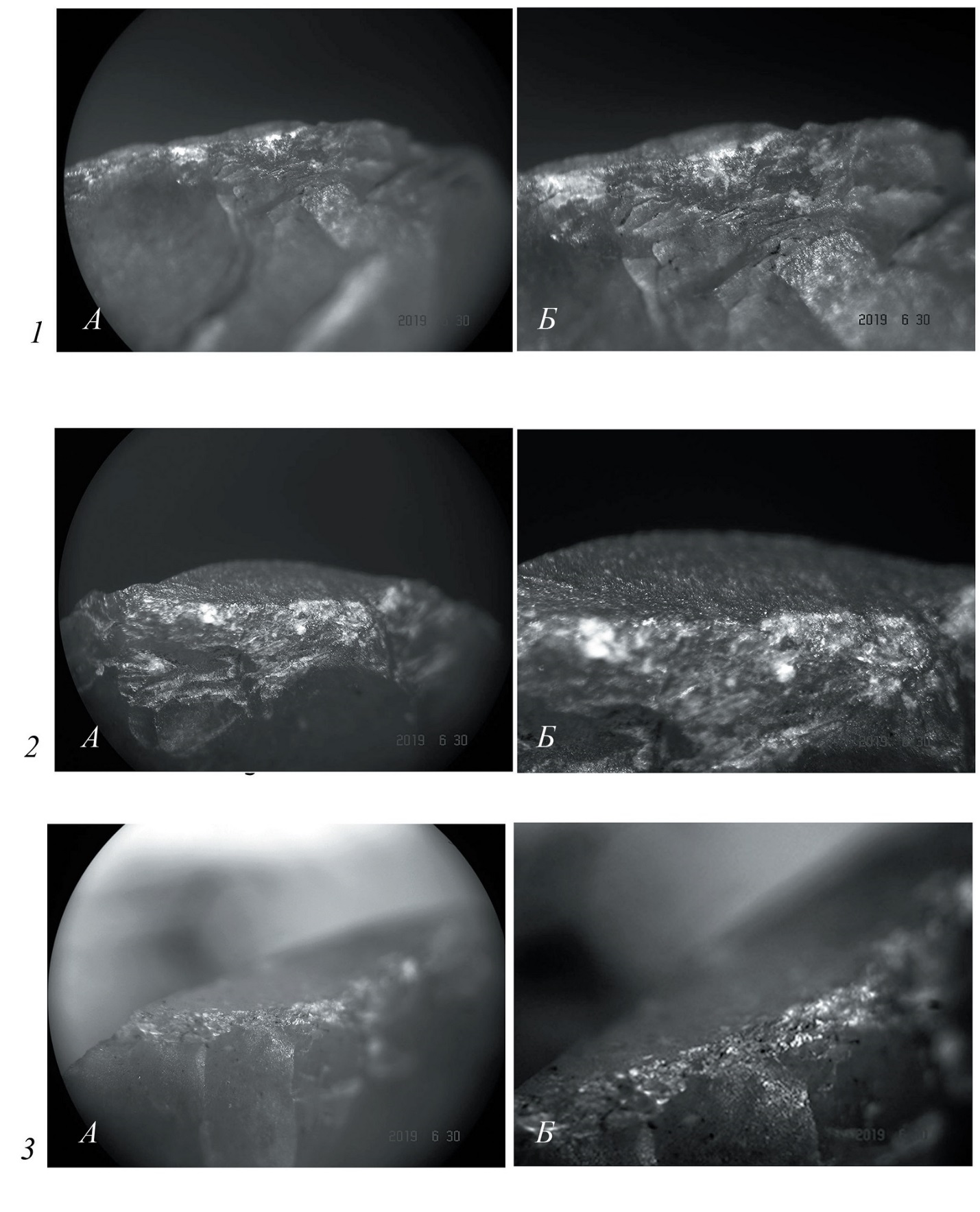

Наличие изъянца на ударном бугорке отмечено у 24.4% сколов. Вентральный карниз (губа) определен у 62%. Абразивная обработка и пришлифовка края ударной площадки – у 82.6 % (рис. 3).

В верхних горизонтах отмечено присутствие серии пластин и пластинок с параллельными краями, прямым профилем и регулярной огранкой дорсальной поверхности (рис. 1, 19–23).

Рис. 3. Подготовка края ударной площадки на пластинчатых сколах из слоя 1-3 Мезмайской пещеры. 1, 2 – абразивная обработка и пришлифовка; 3 – абразивная обработка. А – х40; Б – х80. Фото Г.Н. Поплевко. Fig. 3. Preparation of the edge of the impact platform on bladed flakes from layer 1-3 of Mezmay cave. Photo by G.N. Poplevko

Характеристика технологии расщепления. Расщепление в индустрии слоя 1-3 Мезмайской пещеры было направлено на получение пластинок и узких пластин шириной 5–15 мм. Небольшое число нуклеусов и высокий процент пластин, пластинок и микропластинок позволяют предположить, что большая часть кремня попадала на стоянку в виде готовых нуклеусов, сколов и орудий. Подготовка нуклеусов проходила за пределами стоянки, на это указывает незначительное число сколов с коркой.

На стоянке господствовала эффективная технология расщепления, позволявшая получать большое число заготовок при утилизации каждого нуклеуса. Об этом свидетельствуют небольшие размеры нуклеусов, высокая доля остаточных ядрищ.

Слой 1-3 Мезмайской пещеры на настоящий момент исследован на площади более 30 м2. В коллекциях, полученных с разных участков, наблюдается близкое соотношение категорий каменного инвентаря. В коллекциях разных лет нуклеусы составляют: 2001 г. – 0.78% (Дороничева и др., 2013); 2006–2007 гг. – 0.27% (Голованова, Дороничев, 2012); 2014 г. – 0.14% (настоящая статья). Соотношение разных категорий сколов также близкое – отщепы составляют 20–25% , а пластинчатый компонент – 75–80% от общего числа сколов (Голованова, Дороничев 2012; Дороничева и др. 2013).

Для эпипалеолитических стоянок, расположенных на выходах качественного сырья, с более активным расщеплением в пределах памятника, характерно иное соотношение разных категорий каменного инвентаря. В первом верхнепалеолитическом слое Губского навеса № 1 нуклеусы составляют около 3% от общего состава коллекции, а отщепов (58% от числа всех сколов) больше, чем пластин и пластинок (42%). В нижних горизонтах 3 и 4 Губского навеса № 7 нуклеусов 4%, а число отщепов (46% от общего числа сколов) близко количеству пластин и пластинок (54%) (Голованова, Дороничев, 2012).

Таким образом, количественное соотношение разных категорий продуктов расщепления на разных участках слоя 1-3 Мезмайской пещеры близкое и сильно отличается от их соотношения на памятниках с активным расщеплением.

В коллекции слоя 1-3 Мезмайской пещеры преобладают односторонние одноплощадочные и двуплощадочные призматические нуклеусы встречного скалывания, торцовые нуклеусы малочисленны. У большинства пластинчатых сколов однонаправленная огранка.

В слое 1-3 найдены нуклеусы, у которых угол межу ударной площадкой и поверхностью расщепления близок 900 (рис. 1, 5). На то, что скалывание под таким углом происходило регулярно, указывает характерные технические сколы (рис. 1, 13).

Определение техники скола. Метрические и морфологические параметры нуклеусов и пластинчатых сколов позволяют реконструировать технику скола, применявшуюся в индустрии слоя 1-3.

Для пластинчатых сколов слоя 1-3 Мезмайской пещеры характерны регулярная огранка вентральной поверхности, прямой или слабоизогнутый профиль, перообразное окончание (рис. 1, 17–23). При этом в коллекции присутствует группа сколов, имеющих ныряющее окончание. Сколы с петлевидным окончанием малочисленны. У большей части отмечены наличие вентрального карниза и отсутствие изьянца на ударном бугорке.

В целом морфологические характеристики пластинчатых сколов из слоя 1-3 Мезмайской пещеры (размеры ударных площадок, огранка дорсальной поверхности, форма окончания, наличие вентрального карниза) соответствуют техникам прямого удара мягким отбойником или отжима (Волков, Гиря, 1990; Pelegrin, 2000, 2012; Поплевко, 2007; Павленок Г., Павленок К., 2014).

На графиках хорошо прослеживается тенденция изменения средних значений ширины (рис. 2, 6) и относительной толщины (рис. 2, 7–9) скола от нижних горизонтов к верхним (рис. 2, 6, 7) – сколы становятся более широкими и тонкими, что может быть связано с переходом от ударного скалывания (гор. 8, 9) к отжиму (верхние гор.1, 2).

В заключение следует отметить, что в настоящее время самое раннее использование отжимной техники скалывания определено в верхнем палеолите о. Хокайдо (Япония), около 20 тыс. л. н. (Inizan, 2012).

Возможность появления отжимного скалывания в эпипалеолите Северо-Западного Кавказа не противоречит имеющимся данным – на нескольких стоянках Северного Кавказа отмечено присутствие сколов и нуклеусов, имеющих морфологические признаки, соответствующие технике отжима.

Технологический анализ пластинчатых сколов из нижней части слоя 7 пещеры Двойная показал использование ударной техники скалывания предположительно мягким минеральным отбойником. Отмечено наличие нескольких фрагментов пластинок и микропластинок, изготовленных в технике удара через посредник или технике отжима (Еськова и др., 2018).

В коллекции слоев 7-4 и 7-5 навеса Бадыноко (17–14.5 cal BP) выделены цилиндрические и конические нуклеусы, с ударной площадкой, расположенной под углом 900 к поверхности расщепления. Пластинчатые сколы характеризовались как имеющие высокую степень стандартизации, прямой профиль, точечные или линейные ударные площадки со следами абразивной обработки (Селецкий и др., 2017).

Таким образом, для целой группы эпипалеолитических памятников Северо-Западного Кавказа можно предполагать возможность использования отжимной техники получения пластинчатых сколов.

Автор благодарит научного руководителя, профессора кафедры археологии МГУ, д.и.н. Н.Б. Леонову и директора Адыгейского национального музея, к.и.н. Ф.К. Джигунову за поддержку своих исследований; к.и.н. Л.В. Голованову и к.и.н. В.Б. Дороничева за предоставленные коллекции и научные консультации; к.и.н. Г.Н. Поплевко за научные консультации и фотографии.

Библиография

- 1. Амирханов Х.А. Верхний палеолит Прикубанья. М.: Наука, 1986. 112 с.

- 2. Волков В.П., Гиря Е.Ю. Опыт исследования техники скола // Проблемы технологии древних производств. Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1990. С. 38–56.

- 3. Голованова Л.В., Дороничев В.Б. Имеретинская культура в верхнем палеолите Кавказа: прошлое и настоящее // Первобытные древности Евразии. К 60-летию А. Сорокина. М.: ИА РАН, 2012. С. 59–102.

- 4. Дороничева Е.В., Кулькова М.А., Шекли М.С. Использование каменного сырья в верхнем палеолите Северо-Западного Кавказа // Археология этнография и антропология Евразии. 2013. № 2 (54). С. 41–53.

- 5. Еськова Д.К., Леонова Е.В., Александрова О.И. Характеристика пластинчатых сколов нижнего слоя пещеры Двойная // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и средневековье. XXX Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа: материалы конф. / Ред. У.Ю. Кочкаров. Карачаевск: Изд-во Карач.-Черк. гос. ун-та им. У.Д. Алиева, 2018. С. 80–82.

- 6. Любин В.П. Палеолит Кавказа // Палеолит Кавказа и Северной Азии / Ред. П.И. Борисковский. Л.: Наука, 1989. С. 8–142.

- 7. Поплевко Г.Н. Методика комплексного исследования каменных индустрий. СПб.: Дмтрий Буланин, 2007. 388 с.

- 8. Павленок Г.Д., Павленок К.К. Техника отжима в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестник Новосибирского государственного университета. 2014. Т. 13, вып. 5. С. 26–36.

- 9. Селецкий М.В., Шнайдер С.В., Зенин В.Н., Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Алишер кызы С. Эпипалеолитические комплексы навеса Бадыноко (Приэльбрусье) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 418. С. 147–162.

- 10. Golovanova L.V., Doronichev V.B., Cleghorn N.E., Sapelko T.V., Kulkova M.A., Spasovskiy Yu.N. The Epipaleolithic of the Caucasus after the Last Glacial Maximum // Quaternary International. 2014. Vol. 337. P. 189–224.

- 11. Inizan M.-L. Pressure Débitage in the Old World: Forerunners, researchers, Geopolitics – Handing on the Baton // The Emergence of Pressure Blade Making / Ed. P.M. Desrosiers. N. Y.: Springer, 2012. Р. 11–42.

- 12. Pelegrin J. Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire: critères de diagnose et quelques réflexions // L’Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciaire. Confrontation des modèles régionaux de peuplement: Actes de la table-ronde (Nemours, 14–16 mai 1997). Nemours: Assoc. pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Île-de-France, 2000. P. 73–86.

- 13. Pelegrin J. New Experimental Observations for the Characterization of Pressure Blade Production Techniques // The Emergence of Pressure Blade Making / Ed. P.M. Desrosiers. N. Y.: Springer, 2012. P. 465–501.