- Код статьи

- S086960630010954-8-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010954-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 114-124

- Аннотация

При раскопках 2019 г. в стратифицированном слое Московского Кремля была собрана представительная коллекция печных изразцов, которые встречались в этой зоне с XIX в. Они дали ценные сведения для решения проблемы генезиса и хронологии московских печей, для идентификации исполнителей и заказчиков изразцов, а также для реконструкции художественной среды царского двора от эпохи Ивана Грозного до первых царей из династии Романовых. Подробно описаны белоглиняные рельефные поливные изразцы, дан общий обзор источников по вопросу о появлении их в Москве. Впервые выделен этап существования печей с ранними (1565–1580-е годы) рельефными изразцами из белой глины с глазурью, произведенных мастерами-иноземцами.

- Ключевые слова

- Московское царство, художественная культура, печи, изразцы, Кремль, Борис Годунов, Смутное время

- Дата публикации

- 29.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 901

В 2019 г. экспедиция ИА РАН начала раскопки в Большом сквере Московского Кремля, на месте существовавших здесь когда-то зданий Старых и Новых Приказов1. Судя по картографическим данным XVII в., раскоп попал на место внутреннего двора П-образных Приказных палат. В ходе работ было собрано 1038 фрагментов изразцов: 12 неопределимых, 114 гладких расписных, 318 рельефных полихромных, 150 муравленых, 5 рельефных без поливы, 431 красных широкорамочных с коробчатой румпой, 3 белоглиняных с желто-коричневой поливой; ранее были найдены вместе еще 6 лицевых красных изразцов (2018 г., шурф на месте раскопа 2019 г., слой 2а). Таким образом, красные составляют 41.5% коллекции, образуя ее основу. Поскольку слой достаточно хорошо стратифицирован, красные и белоглиняные изразцы мы рассматриваем как единый комплекс в отложениях XVII в. Около 70% всех фрагментов происходят из слоя 3, который отложился в процессе жизни Старых приказов, с конца XVI по конец третьей четверти XVII вв., что в целом отвечает представлениям о времени бытования красных изразцов.

Развалов печей среди них нет. Но в верхней части слоя , в пятне рыжей глины, перекрытом фундаментом внутренней стены приказных палат 1670-х годов, встречено непереотложенное скопление обломков изразцов, включающее все части печного набора: фрагменты одинаковых городков (5 экз.), лицевые изразцы (1 – с изображением двуглавого орла, 6 – с орнаментальными композициями), обломок фриза, перемычки (7 экз.: 1 – горизонтальная с изображением гирлянды из пальметт; 6 – с рисунком из кринов и остроугольных элементов, выполненных в трехжгутовой технике; их можно использовать вертикально и горизонтально).

Фрагменты изразцов встречались по всей толще слоя и на всей вскрываемой поверхности. Многие из них имеют следы характерной истертости, говорящие о продолжительном пребывании под ногами пешеходов. Видимо, большая часть найденных изразцов попала в слой при ремонтах, замене печной облицовки, разборке печей, находившихся, скорее всего, именно в зданиях Приказов. Незначительная часть изразцов носит следы огня. Возможно, они попали в слой после пожара1626 г., когда “в приказех всякия дела погореша…” (Полное собрание русских летописей, 1968. С. 160).

В углистой прослойке 2а, отмечавшей финал существования Старых приказов, найдены обломки двух лицевых изразцов (с изображением единорогов у Древа, со следами обгорания в открытом огне и с изображением коня или единорога) и перемычки с изображением крестоцветной розетки. К той же прослойке относится локальное скопление изразцов (из шурфа 2018 г.), перекрытое полами новых палат. Поверхность ряда изразцов сохранила почти сплошную побелку, что говорит о быстрой и однократной археологизации.

В слое, соотносимом с жизнью находившихся здесь с 1670-х годов зданиями Новых Приказов, изразцы “готических” печей еще встречаются, хотя и в значительно меньшем количестве (к тому времени они полностью вышли из употребления). Практически все они происходят из внутренней части приказных помещений и, возможно, попали сюда при настилке полов, с подсыпкой. Между фрагментами из слоев, соотносимых со Старыми и Новыми Приказами, не прослежено значимых различий ни в технологии, ни в особенностях стиля резьбы матриц, но сюжеты отличаются: некоторые есть в обоих слоях, другие встречены только в слоях бытования и разрушения Старых Приказов. Так, фризовые изразцы с “пальметтами” наиболее многочисленны в более позднем слое, остальные варианты попали только в ранний слой (это важно, так как фрагментов фризов много, а их варианты немногочисленны).

У лицевых изразцов сюжет “двуглавый орел” представлен в трех вариантах. Два взяты из слоя Старых Приказов и относительно редки (включая аналогичный изразцу из Тушинского лагеря, датирующийся около 1608 г. или несколько ранее, учитывая возможную связь с печами годуновского времени из Борисова Городка (Янишевский, 2012) и дворца в Вяземах (Смирнов, 2015). Зато фрагмент изразца “малой руки” из слоя Новых Приказов – один из наиболее распространенных вариантов сюжета (обнаружен среди полуистлевших деревянных полов приказного помещения, сооружения начала XVIII в.).

Все сюжеты с батальными сценами происходят из раннего слоя, также как изображения животных (кроме сюжета “птицы у Древа”, фрагмент которого многократно переотложен и сильно потерт). Из двух вариантов изображения Древа один происходит из раннего слоя, второй – из позднего (он выполнен контурными линиями). Большинство орнаментальных композиций происходит из слоя Старых Приказов, лишь три варианта рисунков из семнадцати встречены и в раннем и в позднем слоях. Это касается и перемычек: только четыре варианта из четырнадцати найдены в обоих слоях.

В свое время изучение красных изразцов Романова двора выявило распределение их рисунков по времени: орнаментальные композиции принадлежали к самым ранним, единичные примеры батальных сцен – к первой трети XVII в., а изображения различных существ – к его второй трети (Мирясова, 2009. С.129). В коллекции 2019 г. такого соотношения не отмечаем, но подчеркнем, что в слое 2 изразцы представлены только самыми распространенными сюжетами (видимо, это массовая продукция).

Сопоставив комплекс 2019 г. из Кремля с другими изразцами из стратифицированных слоев (прежде всего, полученными в 2017–2018 гг. в Новодевичьем монастыре), мы получили возможность заново рассмотреть проблемы ранней хронологии и генезиса московского изразца. Базовыми при этом стали не одна, а две наиболее ранние группы изразцов: 1) белоглиняные с поливой; 2) красные. Они типологически родственны: рельефные, широкорамочные, с коробчатой румпой. По количеству группы несопоставимы: находки белоглиняных единичны, фрагменты красных считаются сотнями. Однако анализ показал особую важность именно белоглиняных, отличающихся художественным и технологическим уровнем и ранней хронологией. На них мы и сосредоточим внимание в данной статье, отложив разбор группы красных изразцов для отдельного исследования.

Белоглиняные изразцы представлены тремя видами: лицевой изразец, городок и перемычка; мелких фрагментов в слое нет. От красных их резко отличает, однако, исходный материал (беложгущаяся глина), покрытие прозрачной желто-коричневой глазурью, а также стиль и уровень исполнения орнамента.

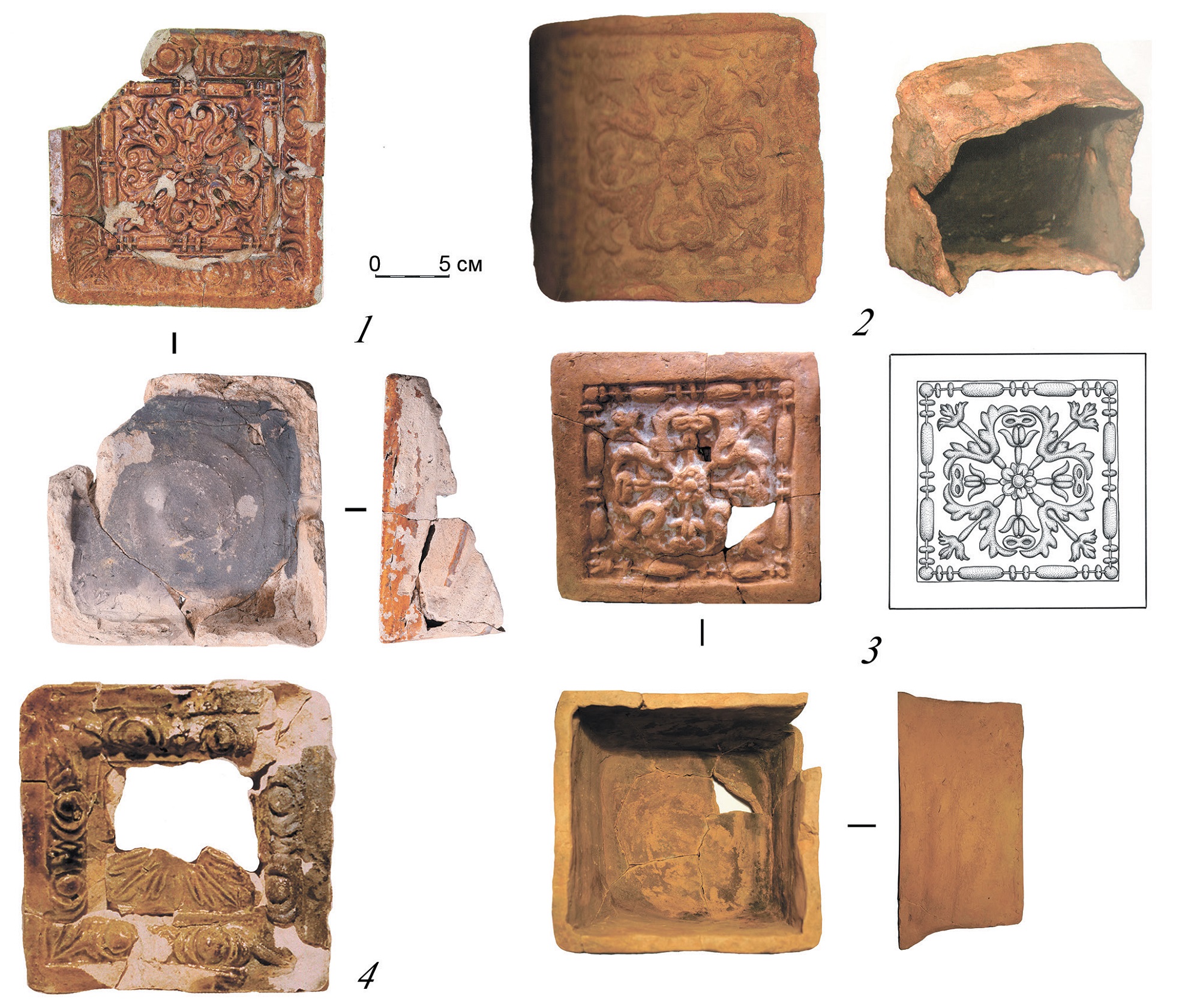

Лицевой изразец (№1000, слой Старых Приказов) (рис. 1, 1) квадратной формы (18.5 × 18.5 см); на тыльной стороне следы сажи; румпа коробчатая (на трех сохранившихся сторонах по центру, вплотную к лицевой пластине, выполнены аккуратные квадратные отверстия размерами 1.8 × 1.8 см). Лицевая пластина сформована на гончарном круге методом ленточного налепа. Композиция центрально-симметричная растительная: в рамку из “бус” заключена восьмилепестковая крестообразная розетка, образованная пышными лепестками цветка с волютообразными краями и трехчастными “кринами”. Этот внутренний квадрат обрамлен высокими, скошенными (как у ячейки кессонного потолка) краями, которые в свою очередь украшены иониками с овами (по два на каждой стороне изразца) и ростками с листьями в углах. Мотивы декора абсолютно классические, довольно грамотно исполнены и типичны для орнаментики европейского Ренессанса и раннего барокко.

Рис. 1. Лицевые изразцы из раскопок: 1 – в Кремле 2019 г.; 2 – в Гончарной слободе 1940-х годов (по: Баранова, 2011, С. 83; © Московский государственный объединенный музей-заповедник, 2020); 3 – в Новодевичьем монастыре 2017 г.; 4 – великокняжеского дворца в Кремле (по: Евдокимов и др., 2016. Рис. 3) (1, 4 – из беложгущейся глины; 2, 3 – из красножгущейся глины). Fig. 1. Panel tiles

К настоящему времени накопился ряд аналогов изразцу, исполненных в той же технике. В Кремле это фрагмент рамы, найденный при раскопках на Подоле Кремля (2007 г. № 898), и почти целый изразец из серии великокняжеского дворца (1997 г.; Евдокимов и др., 2016. С. 90. Рис. 3, верхний ряд, тип 2Б) (рис. 1, 4). Серия дала изделия двух размеров: “малой руки” (15.0 × 15.0) и “большой руки” (20.0 × 20.0 см); наш изразец ближе к последним, но говорить о совпадении нельзя (разница составляет 1.5 см). Есть и важное отличие в изготовлении: для лицевой платины пласт глины раскатывали (как обычно делали и в Европе), а не вытягивали методом ленточного налепа (благодарим Г.С. Евдокимова, Е.И. Рузаеву и А.В. Яганова за консультации по материалам дворца). Крупные фрагменты аналогичных, по-видимому, изразцов есть в Александровой слободе (Фролов, 2009а. С. 61. Рис. 53, №14/08; Фролов 2009б. С. 83. Рис. 95, 96, № 63/09, 68/09), где их сложно связать с каким-либо временем, кроме эпохи Ивана Грозного.

Тип изразца с приподнятой рамкой, переходный от горшкового к уплощенному лицевому, обычно украшенный розеткой, широко распространен в Западной Европе конца XVI – первой половины XVII в. и встречается от Швейцарии до верхнего Рейна, от Боденского озера до Моравии, Венгрии (Leib, 2013. P. 124) и Литвы, как, например, экземпляр из Вильнюса (Vilniaus, 2015. Kat. 9.-409) близкого нашему размера: 18.5 × 18.3 см (подробнее об этой общности мы здесь говорить не будем).

Для понимания ситуации чрезвычайно важны прямые дериваты кремлевского изразца (упрощенные, но абсолютно узнаваемые) среди красных широкорамочных изразцов Москвы. Они известны давно: подобный был найден в Гончарной слободе еще в 1940-х годах (Баранова, 2011. С. 83, нижний рисунок) (рис. 1, 2), а в 2017 г. в Новодевичьем монастыре такой изразец (близкого размера: 18.0 × 18.0 см) появился в стратифицированном контексте (о контексте: Беляев и др., 2019) (рис. 1, 3). Отметим, что румпы всех изделий коробчатые; в румпе изразца из Гончарной слободы на двух сторонах по оси проделаны аккуратные круглые отверстия; румпа изразца из Новодевичьего монастыря сплошная.

К серии дериватов можно отнести и глиняный изразцовый штамп, найденный в 1940-х годах при раскопках Гончарной слободы. Рисунок его весьма похож на кремлевский. Та же восьмилепестковая крестообразная розетка, образованная пышными лепестками цветка с волютообразными краями. М.Г. Рабинович пишет, что “по характеру рельефа не глубокого и не резкого, а также по орнаменту с волютами можно думать, что этот штамп... служил для изразцов, предназначенных под поливу” (Рабинович, 1947. С. 65).

Городок (№ 1044 из слоя Старых Приказов, сильно обломан, ширина основания 8.0 см) украшен кругом в концентрических рамках из капелек и жгута (рис.2, 1). У аналогов в центре – круг с лепестками; рамка без жгутового заполнения; завершение четырехступенчатое, размер основания близок 8.0 – 9.0 см (Евдокимов и др. 2016. С. 91. Рис. 4; Фролов, 2009б. С. 81 Рис. 93, № 60/09) (рис. 2, 2, 3). Близкие по размерам красноглиняные городки (ширина основания 9.0 см) найдены на Подоле Кремля в 2007 г. (№ 33 180, 853, 985) (рис. 2, 4, 5) и возле Грановитой палаты (рис. 2, 6, 7, 10); другие московские аналоги украшены близким рисунком (Баранова, 2011. С. 84; Розенфельдт, 1968. Табл. 22, № 15), но гораздо крупнее (ширина основания 12.0 см) (рис. 2, 8, 9).

Перемычка (№ 39, отвал) жгутовая, полностью аналогичные ей известны в Кремле (Тайницкий сад, 2007 г., № 100, 253, 294).

Итак, собранные в 2019 г. белоглиняные изразцы с желто-коричневой поливой близки к комплексу великокняжеского дворца, но имеют ряд отличий в рисунке и, главное, в размерах. Видимо, они принадлежали разным печам (к одной из них должны относиться единичные обломки, попавшие в слой на Подоле Кремля).

В великокняжеском дворце были найдены также красноглиняные изразцы, аналогичные белоглиняным по форме и размерам румп, схожие (но не тождественные) по рисунку. Особый интерес представляет значительное количество вариаций изразцовых рамок в этом комплексе, как сильно выступающих под углом (близко к нашему изразцу), так и прямых, как у типовых красных широкорамочных изразцов. Эта вариативность может говорить о неустойчивом, “экспериментальном” характере производства. Наличие красноглиняных аналогов как в самом комплексе великокняжеского дворца, так и среди красных широкорамочных изразцов из других комплексов Москвы, возможно, говорит о начавшемся переходе от более сложных и дорогих белоглиняных поливных к красным, о привлечении к работам иноземных мастеров их русских учеников, о выходе на более широкий рынок.

Говорящей технологической деталью служит и румпа, вернее –отверстия в ней. У изразца 2019 г. они квадратные, причем проделаны, видимо, во всех четырех стенках. Квадратные отверстия характерны и для серии из Александровой слободы, где они встречены и у городков, и даже у некоторых перемычек. У румпы из Гончарной слободы отверстий осталось только два, и они приобрели круглую форму. На красных изразцах печей Новодевичьего монастыря отверстий вообще нет – их перестали воспроизводить, так как для крепления изразцов в печи они не были нужны.

Рис. 2. Городки из раскопок: 1 – в Кремле 2019 г.; 2 – великокняжеского дворца в Кремле (по: Евдокимов и др., 2016. Рис. 4); 3 – Александровой слободы (по: Фролов, 2009. № 60/09); 4, 5 – в Тайницком саду Кремля 2007 г.; 6, 7, 10 – у Грановитой палаты 2010 г.; 8 – в Москве) (по: Баранова, 2011. С. 84; © Московский государственный объединенный музей-заповедник, 2020); 9 – в Трехсвятительском переулке (по: Векслер, 2004, № 276) (1–3, 5 – из беложгущейся глины; 3, 4, 6–10 – из красножгущейся глины). Fig. 2. Crown of the stove tiles

Сравнение элементов композиции показывает, что экземпляр из Гончарной слободы делали непосредственно с такого изразца, как кремлевский 2019 г., или оба восходят к одному прототипу, рисунку и т.п. На изразцах же Новодевичьего монастыря детали уже сильно упрощены, они теряют сочность и рельефность: мастер Гончарной слободы точно воспроизвел завернутые края пышных лепестков, но на изделии из Новодевичьего монастыря мы видим не очень понятные петельки.

Все это дает нам основания для построения типологии и относительной хронологии. Но для появления абсолютных дат нужен историографический контекст. Вопрос о времени появлении в Москве первых изразцовых печей обсуждается в литературе более столетия. С его решением напрямую связана и проблема их происхождения. В дореволюционной историографии датой их появления предполагали XVI век. А.В. Филиппов (1937), М.Г. Рабинович (1947) и некоторые архитекторы-реставраторы (И.И. Казакевич, 1977) писали о второй половине этого столетия. Есть и другая точка зрения: Н.А. Бакланова (опираясь исключительно на письменные источники) и Р.Л. Розенфельдт полагали, что первые печи появились в начале XVII в. Исследователи великокняжеского дворца соотнесли его ранние изразцы с сообщениями письменных источников, называющих годы строительства печей в хоромах: 1615/16 и 1624 гг.

В специальной статье, посвященной разбору хронологии, С.И. Баранова высказала верную идею дискретных, не связанных друг с другом и не образующих единой линии развития случаев знакомства Москвы с архитектурной терракотой, восходящих еще к концу XV в. Появление таких “одноразовых”, не имевших продолжения импульсов, порождавших первые изразцовые печи, соотносимо со временем от строительства в Александровой слободе при Грозном до времени преодоления последствий Смуты (Баранова, 2008).

Нам представляется, что все авторы по-своему правы: первые серии изразцов восходят ко второй половине 1560-х – началу 1580-х годов, к оформлению Александровой слободы как “временной столицы” Московского царства. Кроме приведенных С.И. Барановой примеров очень архаичных по орнаменту (производному от готического) и по форме румп изразцов с зеленой поливой (Баранова, 2008. С. 390–391. Рис. 23, 24), укажем, что серии постоянно находимых в Слободе изразцов типологически и технологически очень близки кремлевским находкам. Особенно важна серия городков, лицевых изразцов и перемычек из раскопок М.В. Фролова (2000–2009 гг.), среди которых есть и вполне уникальные для наших коллекций, ожидающие отдельного исследования. Напомним, что примерно в это же время появятся фасадные глазурованные иконные композиции в Старице и декор шатров Покровского собора на Красной площади. В Кремле мы, видимо, наблюдаем тот же ранний этап.

Мастера первых изразцовых печей пользовались в основном (если не исключительно) белой глиной, использовали своеобразную прозрачную глазурь и классическую европейскую орнаментику, которой уверенно владели. Такие печи были редки и украшали самые статусные государственные постройки. Допустимо думать, что мастера, их сделавшие, входили в число привлеченных на службу иноземцев и/или пленных ливонцев, о жизни и трудах которых в Московии мы знаем очень мало.

Неполивные красные изразцы, видимо, появились позже поливных белоглиняных. Они получили более широкое распространение, так как были несравненно дешевле и проще в производстве. Сохраняя типологическое сходство и в некоторых случаях прямо копируя орнаментику, они теряют изначальную сложность, а их авторы не владеют классическим репертуаром, что очень хорошо видно при сравнении изразцов из Новодевичьего монастыря и из раскопок 2019 г. в Кремле. В то же время, именно на красных изразцах появляется множество сюжетов, не представленных в белоглиняных; их генезис остается пока неясным.

Обратимся к письменным источникам, чтобы проверить, насколько их данные соотносятся с предлагаемой хронологией. Прицельно собиравшая сведения письменных источников об обстановке Московских приказов Н.А. Бакланова полагала, что изразцовые печи в зданиях приказов появились “с конца царствования Михаила Федоровича (октябрь 1644 г.)”. Исключение, писала она, составляет Посольский приказ, где в 1627 г. были сделаны «“печь мурамленая” и “печь обсрасчатая"» (Бакланова, 1926. С. 68). Позднее М.В. Фролов указал, что в 1629 г. изразцовую печь, охарактеризованную как “старая”, чинил в Посольском приказе печник Петров Ондрейка (РГАДА, ф. 137, Боярские и городовые книги, оп. 1, Посольский приказ, № 1-а, л. 13об; цит. по: Фролов, 1991. C. 39. № 176).

Есть и другие упоминания изразцовых печей ранее 1644 г. В 1641 г. печь белая изразцовая была поставлена в Приказе сбора ратных людей, где гончар Матынов Баженко сделал две печи: в передней избе печь гладкую с кирпичной трубой, а в комнате – “печь образщатую с шатром, труба кирпичная” (дано за кирпич, за глину, за изразцы, за известь 13 руб.; см.: (РГАДА, Ф. 141, Приказные дела старых лет, оп. 2, 1639 г., № 87, л. 128; цит. по: Фролов, 1991. С. 34. № 137). Ранее в этом приказе фиксируются и гладкие кирпичные печи (в приказной избе их ставит в 1639 г. печник Иванов Баженко: Фролов, 1991, С. 22. № 63), и “сырчатые” (в 1640 г. каменщик Каменной слободы Иванов Мишка чинит две печи “сырчатых”, в передней избе и в комнате; см.: Фролов, 1991. С. 24. 76). Записи, сделанные вскоре после 1644 г., говорят о починке по крайней мере одной изразцовой печи: в 1646 г. Зубок Самойлов Васька чинил в Приказе сбора ратных людей печь изразцовую белую (“от починки за дело и за глину и за образцы 13 алт.2 ден.”; РГАДА, Ф. 141, Приказные дела старых лет, оп. 2, 1639 г., № 87, лл. 109, 115; цит по: Фролов, 1991. С. 21. № 60); вторую печь он чинил, возможно, кирпичную, так как получил всего “за дело и за глину 23 алт. 2 ден.”. В записи за 1647 г. мы снова встречаем изразцы: печник Лом Иванов Осип (Оська) получил “от починки за глину и за кирпич и за образцовые веревки и от трубы до починки и от беленья 13 алт. 2 ден.” (РГАДА, Ф. 141, Приказные дела старых лет, оп. 2, 1639 г., № 87, л.1: цит. по Фролов, 1991. С. 31, 32. № 126). Скорее всего, речь идет об одних и тех же печах, так как помещения приказов не были большими. Таким образом, с конца 1620-х - начала 1640-х гг. мы видим серию записей сначала о строительстве, а затем о ремонтах изразцовых печей – возможно, тех же самых.

Мы полагаем, что печи изразцовые, “белые” и “сырчатые” – это печи с красными изразцами, побеленные или с нанесенным до обжига ангобом (глазурованные изразцы белить бессмысленно); большинство найденных при раскопках красных широкорамочных изразцов сохранили отчетливые следы побелки (на части видны даже остатки слюды, добавляемой для блеска).

Но в документах просматривается еще один этап строительства изразцовых печей в Москве – это первые годы после Смуты. В расходной книге денежной казны 1613 г. Казенного приказа (его строения находились неподалеку от Иноземного) сказано: “июля в 31 день.... Пешником Демке Дееву да Баженку Олферьеву отъ печи отъ обрасцовой, от дела и за приклад, полтора рубля, да отъ другой отъ печи отъ белой же, за обрасцы и за кирпичъ и за глину и за дело, рубль 28 алтын, и того 3 р. и 11 ал. 2 д. Делали одну в казенной палате, а другую въ скорняшной избъ" (Русская…, 1884. Стб. 4; см. также Фролов, 1991. С. 18 № 45). В расходной книге денежной казны Нижегородской чети за 1615 г. печнику Баженко (видимо, тот же Олферьев, который делал печь в Казенном приказе) было дано “от печи от вымаски и за веревки, что вставливал вновь, и за кирпич и за глину 13 алт., 2 ден.” (Русская…, 1912. Стб. 260; см.: Фролов, 1991. С. 37. № 161).

“Веревки образцовые”, упомянутые в текстах, мы не склонны считать проволокой, которой скрепляли изразцы в облицовке (так думал М.В. Фролов: Фролов, 1991. С. 67). В начале XVII в. такой метод крепления не применялся, и для изразцов с коробчатой румпой, не имеющих отверстий, это невозможно. Стоит предположить, что так называли изразцовые перемычки, в то время в основном витые и, действительно, напоминавшие веревки, проложенные между рядами изразцов (так, как прокладывают жгутами пеньки деревянный сруб).

Согласно приведенным М.В. Фроловым сведениям о делании печей на патриаршем дворе и в Поместном приказе, в первом случае печнику платят отдельно за покупку изразцов к печи и отдельно “за белую глину, чем белить печи, три алт., две ден., да на слюду восемь денег” (Фролов, 1991. С. 22. № 65). В двух других указано, кто делал саму печь и отдельно – кто делал изразцы к той же печи (Фролов, 1991. С. 20. № 54; С. 39. № 174). То есть печник сам изразцов не делал, но поставлял их, клал кирпичное тело, облицовывал печь и затем белил.

Во всех этих случаях речь постоянно идет о побелке, следовательно, все или почти все упомянутые после 1613 г. изразцовые печи – красные. Это печи второго этапа. Вероятно, их появление синхронно разрушению и выпадению в слои изразцов раннего этапа, белоглиняных поливных.

Видимо, к этим постройкам Приказов, смененным в конце XVII в. новыми, принадлежали красные изразцы, которые собирали в зоне Приказов уже в 1895 г., при строительстве памятника Александру II. Оттуда их передали в Исторический музей (“196 изразцов цветных без поливы и 12 красных изразцов”; эти красные изразцы, по общепринятому мнению, относились к зданиям старых Приказов, и были тогда же опубликованы Н.В. Султановым (Султанов, 1895; см. также: Султанов… 1898, Стб. 561–748; Отчет Императорского…, 1916. С. 8; исследование коллекции 1895 г. ведется, см.: Баранова, 2015. С. 524–548). В коллекциях 1895 г. и 2019 г. три изразца совпадают по типу и сюжету: войско в походе (Султанов, 1895. № 25), лицевой с пальметтами (Султанов, 1895. № 38) и фриз с пальметтами (Султанов, 1895. № 41), но других аналогов не обнаружено. На вид это оттиски с тех же форм, что и у изразцов, собранных в 2019 г.

Но вряд ли печи 1610-х годов были первыми в Москве, сложенными из красных изразцов. Таковыми считали до сих пор печи Тушинского лагеря, “альтернативного двора” Лжедмитрия II, которые вошли в оборот в начале ХХ в. и коллекция изразцов которых опубликована недавно (Двуреченский, 2018). Высказывалось предположение, что эти печи сложены изразцами, привезенными из разоренного Борисова городка, где находят перемычки, но не лицевые изразцы, и/или из усадьбы Годунова в Вяземах (Янишевский, 2012; Смирнов, 2015). Впрочем, допустимо думать, что Политковский просто взял в коллекцию в основном лицевые изразцы Тушинского лагеря. К ранним сериям красных изразцов отнесла свои находки в Старом Английском дворе И.И. Казакевич (1977). Хронологической глубины сюжету добавляет то, что красные изразцы Новодевичьего монастыря отложились в слой разрушения богатой кельи-усадьбы. Ясно, что ее соорудили раньше, не позднее первого десятилетия XVII в. В этом отношении интересна тесная связь жизни монастыря в конце XVI – начале XVII в. с царской семьей: вдовой царя Федора Алексеевича, Ириной, и ее братом, царем Борисом Годуновым.

Эти сюжеты важны для нас, так как обозначают зарождение нового вида декора – терракотового. Он появился, как неоднократно предполагали наши предшественники, в 1590-х годах. Но, вероятно, не был первым, а пришел на смену белоглиняным поливным изразцам. Терракотовые печи станут несравненно более доступным украшением парадных помещений, а потому и более массовым, отвечающим местному вкусу. Именно такие печи будут удовлетворять и потребность в визуальной информации, служа своего рода "керамическим лубком". Коллекция красных изразцов Кремля, конечно, заслуживает отдельного и подробного рассмотрения.

Что же касается белоглиняных поливных печей с растительной орнаментикой ренессансного типа, то их немногочисленные образчики, простояв несколько десятилетий, исчезли в перипетиях Смуты и, особенно, во время перестроек 1610–1620-х годов. Напоминанием о них станут некоторые архитектурные сюжеты, перешедшие на красные печи в упрощенном виде: их будут повторять, ориентируясь на оставленные мастерами-иноземцами эталоны, местные ремесленники. Затем изгладятся и эти следы первого изразцового эпизода, стертые новыми мощными импульсами середины XVII в., имевшими, однако, тот же резервуар – производство Центральной и Западной Европы.

Библиография

- 1. Бакланова Н.А. Обстановка московских приказов в XVII в. // Труды ГИМ. Вып. III. Разряд общий исторический. М.: ГИМ, 1926. С. 53–100.

- 2. Баранова С.И. Новые данные о ранних видах московского керамического декора // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры. К 60-летию Л.А. Беляева / Ред. А.Л. Баталов. М.: ИА РАН, 2008. С. 374–393.

- 3. Баранова С.И. Русский изразец. Записки музейного хранителя. М.: МГОМЗ, 2011. 432 с.

- 4. Баранова С.И. К истории первых находок русских изразцов в Московском Кремле // Образ христианского храма: сборник статей по древнерусскому искусству к 60-летию А.Л. Баталова / Ред. Л.А. Беляев. М.: Арткитчен, 2015. С. 524–548.

- 5. Беляев Л.А., Глазунова О.Н., Григорян С.Б., Елкина И.И., Шуляев С.Г. Археология московского Новодевичьего монастыря: первые итоги // РА. 2019. № 4. С. 192–207.

- 6. Векслер А.Г. О предпроектных охранных археологических исследованиях, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом здания с устройством подземной стоянки по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер-к, 1-3, стр.1 в 2003 г., М., 2004 // Архив ИА РАН. Р-1. № 23583.

- 7. Двуреченский О.В. Тушинский лагерь (Публикация коллекции В.А. Политковского из собрания ГИМ). М.: ИА РАН, 2018. 196 с.

- 8. Евдокимов Г.С., Рузаева Е.И., Яганов А.В. Комплекс печных изразцов, обнаруженных при исследованиях великокняжеского дворца в Московском Кремле в 1997 г. // Керамические строительные материалы в России: технология и искусство Позднего Средневековья / Ред. Л.А. Беляев. М.: Коллектор, 2016. С. 88–91.

- 9. Казакевич И.И. Московское Зарядье. М.: Искусство, 1977. 207 с.

- 10. Мирясова А.А. Красноглиняные изразцы Романова двора // Археология Романова двора. Предыстория и история центра Москвы в XII–XIX вв. / Ред. Л.А. Беляев. М.: ИА РАН, 2009. С. 120–130.

- 11. Отчет Императорского Российского Исторического музея имени императора Александра III в Москве в 1883–1908 годы. М., 1916. 208 с.

- 12. Полное собрание русских летописей. Т. 31. Летописцы последней четверти XVII в. М.: Наука, 1968. 264 с.

- 13. Рабинович М.Г. Гончарная слобода в Москве XVI–XVIII вв. // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. (МИА; № 7). С. 55–77

- 14. Розенфельдт Р.Л. Московское керамическое производство XII–XVIII вв. М.: Наука, 1968 (САИ; вып. Е1-39). 124 с.

- 15. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. Т. 9. СПб., 1884. 668 с.

- 16. Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. Т. 28. М., 1912. 520 с.

- 17. Смирнов А.Н. Печные изразцы из раскопок дворцового комплекса Б.Ф. Годунова в селе Вяземы // Археология Подмосковья. Вып. 11. М.: ИА РАН, 2015. С. 526–536.

- 18. Султанов Н.В. Древне-русские красные изразцы. М.: Т-во тип. А.И. Мамонова, 1895. 22 с. (Оттиск из «Археологических известий и заметок». 1894 г., № 12).

- 19. Султанов Н.В. Памятник императору Александру II в Московском Кремле // Строитель. № 15-18. 1898. Стб. 561–748.

- 20. Филлипов А.В. Древнерусские изразцы. Вып. 1. XV–XVII вв. М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1937. 55 с.

- 21. Фролов М.В. Мастера-изразечники Москвы XVII – начала XVIII вв. М.: Спецпроектреставрация, 1991. 71 с.

- 22. Фролов М.В. Отчет об археологических исследованиях 2008 г. на территории музея-заповедника Александрова слобода в г. Александрове Владимирской обл. М., 2009а // Архив ИА РАН. Р-1. № 43792.

- 23. Фролов М.В. Отчет об археологических исследованиях 2009 г. на территории музея-заповедника Александрова слобода в г. Александрове Владимирской обл. М., 2009б // Архив ИА РАН. Р-1. № 37505.

- 24. Янишевский Б.Е. Раскопки на Борисовом городке в 2009 г. // Археология Подмосковья. Вып. 8. М.: ИА РАН, 2012. С. 229–246.

- 25. Leib Sarah. Ofenkeramiken aus dem Vorarlberg Museum // Museums verein Jahrbuch. Vorarlberg: Vorarlberger Landesmuseumsverein, 2013. P. 120–138.

- 26. Vilniaus kokliai XV–XVII amziuje. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015. 406 p.