- Код статьи

- S086960630012103-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630012103-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 67-79

- Аннотация

Серийное радиоуглеродное AMS-датирование 12 органических образцов из культурного слоя поселения Левобережное (Синташта II) позволило уточнить хронологические позиции представленных на поселении культурных традиций позднего бронзового века. четыре образца связаны с синташтинским этапом существования укрепленного поселения в пределах 20-19 вв. до н.э.; один образец относится к хозяйственной площадке черкаскульского жилища и датирован 17 в. до н.э.; семь образцов из жилища со своеобразными, близкими межовской и саргаринской традиции материалами, датируются в пределах 14-11 вв. до н.э. Синташтинские даты соответствуют ранее установленному хронологическому интервалу; представляет интерес то, что прямоугольное укрепленное поселение Левобережное с линейной планировкой укладывается в раннюю часть этого интервала, которую ранее предлагалось связывать только с круглыми поселениями. Черкаскульская дата является одной из наиболее ранних для этой культуры, но не противоречит стратиграфическим наблюдениям на ряде памятников. Датировка крупного жилища, условно относимого авторами статьи к межовской культуре, хорошо соотносится с первым периодом эпохи финальной бронзы Зауральской степи.

- Ключевые слова

- бронзовый век, Южное Зауралье, радиоуглеродная хронология, поселение

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 286

Длительная история изучения памятников бронзового века Урала позволила сформулировать несколько схем периодизации, которые лишь частично согласуются с сопредельными территориями. Причиной такого состояния дел является разница в терминологии и выборе критериев разграничения культурных традиций. В меньшей степени выводы авторов зависят от их методологических установок, которые, к тому же, крайне редко артикулируются с полной определенностью. Речь не только о понимании содержания термина «археологическая культура», но также о роли внешних и внутренних факторов культурной эволюции и трансформации. Свою лепту неопределенности в реконструкции вносят и объективные факторы. Поселения бронзового века в Зауралье представлены обильно, однако мощность культурного слоя в условиях аридной зоны, как правило, невелика, а кристально ясные стратиграфические ситуации встречаются единично. При этом обнаружение на одном поселении материалов разных культурных традиций (прежде всего, керамики как наиболее массовой диагностирующей категории) скорее правило, чем исключение (Алаева, 2014; 2015; Древнее Устье, 2014; Поселение Мочище, 2018 и др.). Для памятников, исследованных площадями более 400 кв. м, примеры противоположного свойства – крайняя редкость. Изучение поселений с отложениями разных культур требует особенно тщательной методики полевых работ и последующего контекстуального анализа, которые вошли в практику лишь в последние годы. Однако даже такой подход не гарантирует однозначности атрибуций тех или иных структур.

Одним из возможных направлений верификации региональных схем периодизации, по нашему мнению, является построение схем «истории жизни» для конкретных памятников с привлечением максимального спектра информации. Отметим, что, несмотря на явный прогресс в применении радиоуглеродного датирования, практика формирования серий пока не получила большого распространения, особенно в отношении поселений. Первоначально приоритет был отдан погребениям (Hanks et al., 2007; Panyushkina et al., 2008 и др.), т.к. для них проблема контекста и культурной атрибуции обычно не возникает. По-прежнему нередки единичные датировки для памятников, что приемлемо только для закрытых комплексов, да и то с оговорками. Понятно, что в этих условиях оценка достоверности результатов может быть только интуитивной.

Целью настоящей работы является представление новых археологических и аналитических материалов, полученных для поселения бронзового века Левобережное (Синташта II) в Южном Зауралье и построение хронологической схемы памятника. Задачи работы сводятся к краткой характеристике результатов раскопок и итогов дистанционного зондирования, полноценному представлению результатов радиоуглеродного датирования (включая критический анализ контекста образцов) и сопоставлению выводов с ранее сформулированными схемами периодизации регионального бронзового века.

Основные итоги изучения памятника

Археологическая и геофизическая часть работ ранее была представлена в серии работ (Ankushev et all., 2020; Носкевич и др., 2018; Петров и др., 2017; 2019), поэтому мы ограничимся кратким представлением основных результатов.

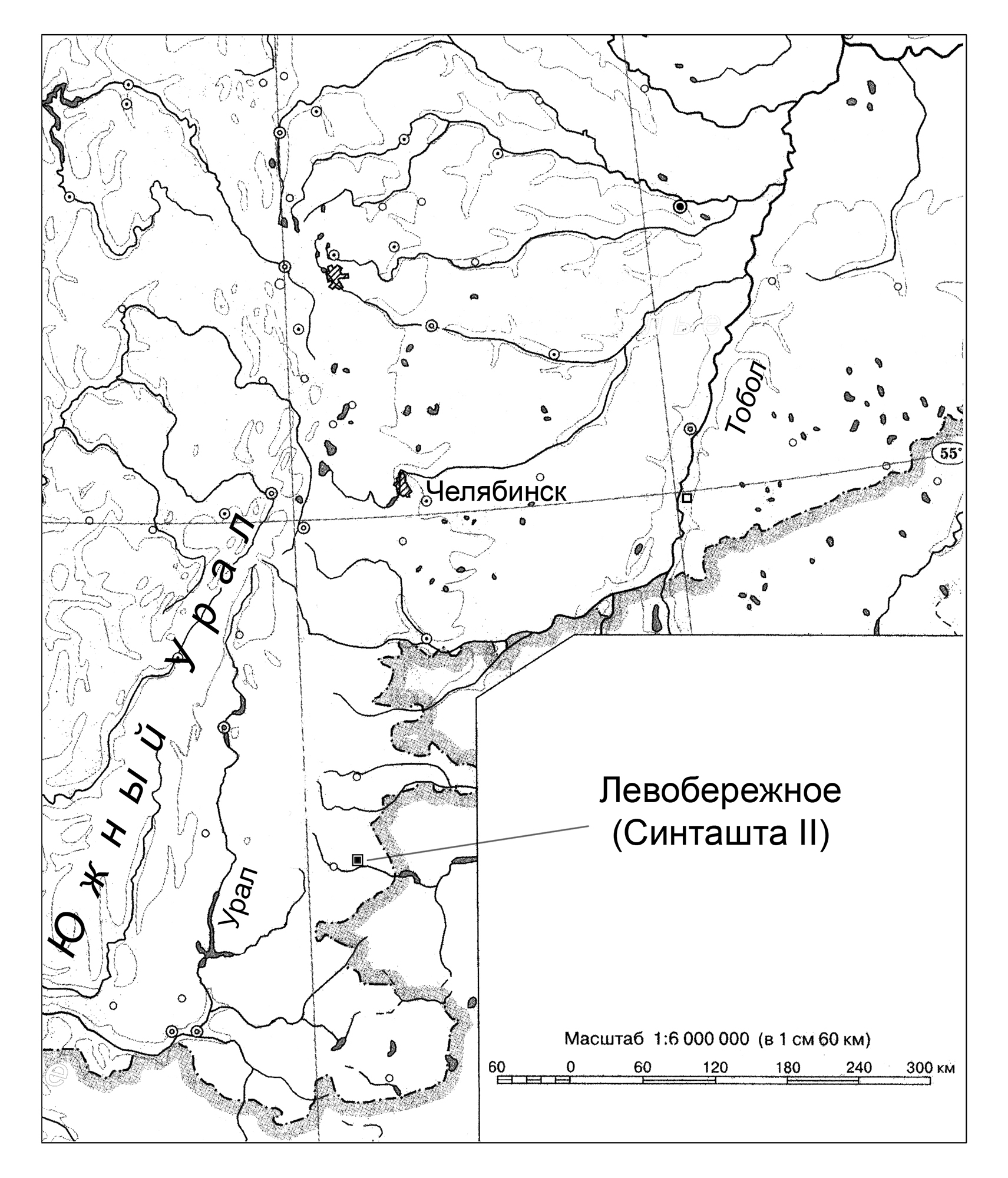

Рис. 1. Карта расположения поселения Левобережное (Синташта II)

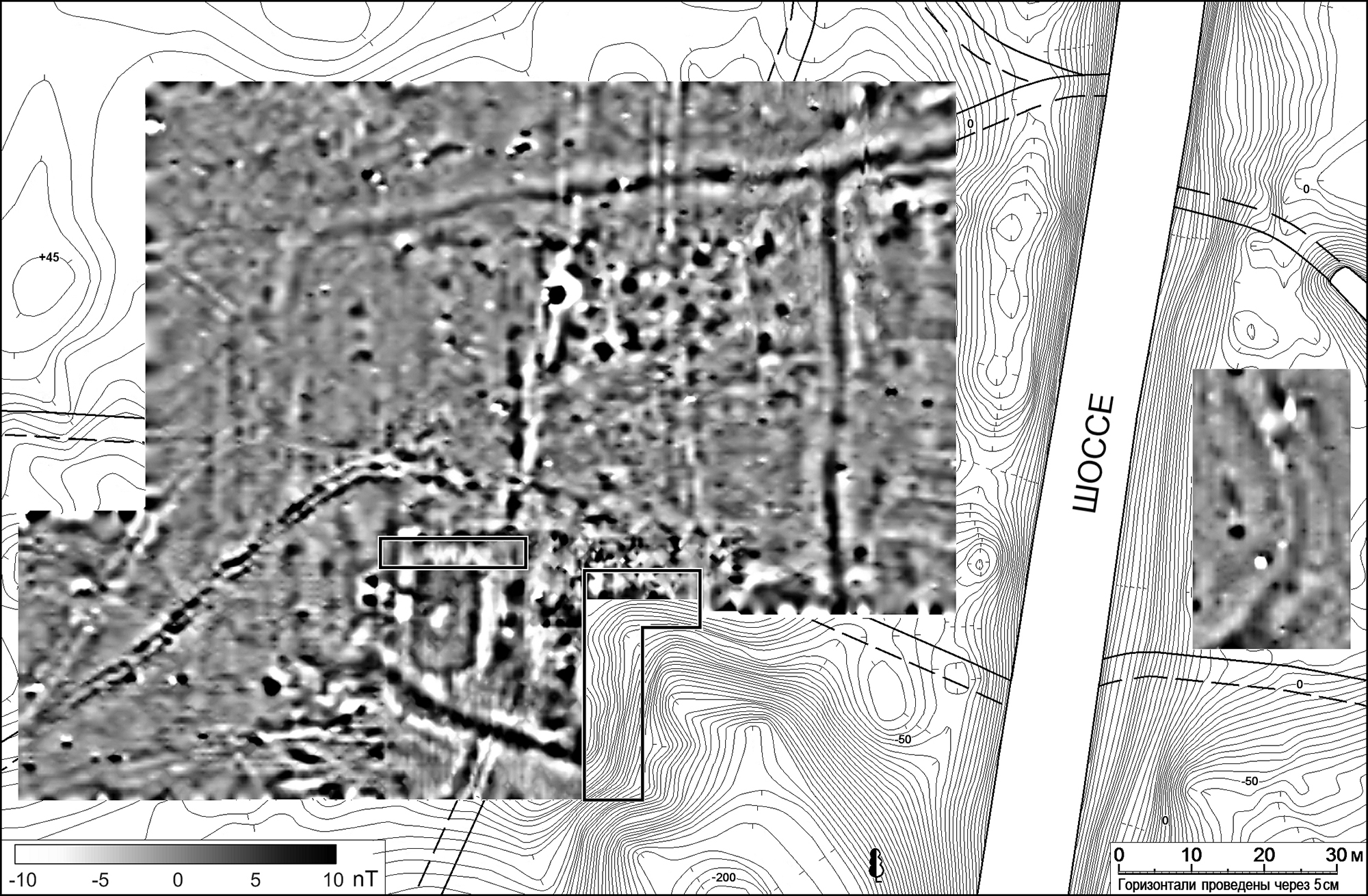

Рис. 2. План поселения Левобережное (Синташта II) по данным микромагнитной съемки В.В. Носкевича (Институт геофизики УрО РАН), черными линиями показаны границы раскопов

Поселение Левобережное (Синташта II) расположено на надпойменной террасе левого берега р. Синташта в 0,5 км к северу от пос. Комсомольский Брединского района Челябинской области (рис. 1). В 1980-е гг. оно было повреждено в ходе строительства автомобильной дороги. В 2015-2019 гг. археологической экспедицией Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» на поселении было вскрыто 416 м2, вся сохранившаяся часть памятника изучена микромагнитной съемкой (В.В. Носкевич), а данные о планиграфии объекта до строительства дороги получены путем дешифрирования аэрофотоснимков 1957 и 1976 гг. (И.М. Батанина и Н.С. Батанина). Данные дистанционных исследований позволили сделать вывод, что на первом этапе своего существования поселение состояло из 26 прямоугольных и трапециевидных жилищ, объединенных общими стенами в два жилых блока, вытянутых параллельно друг другу в широтном направлении по двум сторонам центральной «улицы» и окруженных общей стеной и рвом (рис. 2). Вероятно, в какой-то момент в связи с уменьшением размеров поселения 13 жилищ в его западной части были оформлены в отдельный жилой участок и отделены от восточной части новым рвом. После завершения существования укрепленного поселения в его южной части располагался поселок, состоявший из 7 или 8 отдельно стоящих построек, которые были возведены поверх ранних конструкций.

В ходе раскопок в юго-западной части поселения, была вскрыта вся сохранившаяся часть поврежденного песчаным карьером жилища 10; фрагменты жилищ 1 и 2, а также 8-метровый участок внешнего рва (рис. 3). Все жилища содержат следы многочисленных перестроек; так в жилище 10 обнаружено 180 ямок от столбов, многие из которых частично накладывались друг на друга. При этом культурный слой памятника имеет в большинстве мест толщину 60-70 см и содержит переотложенные находки разных периодов существования поселения. Инструментальная фиксация очертаний через каждые 10 см и индивидуальная фиксация находок позволили выявить локусы, которые были связаны с определенными этапами существования поселения.

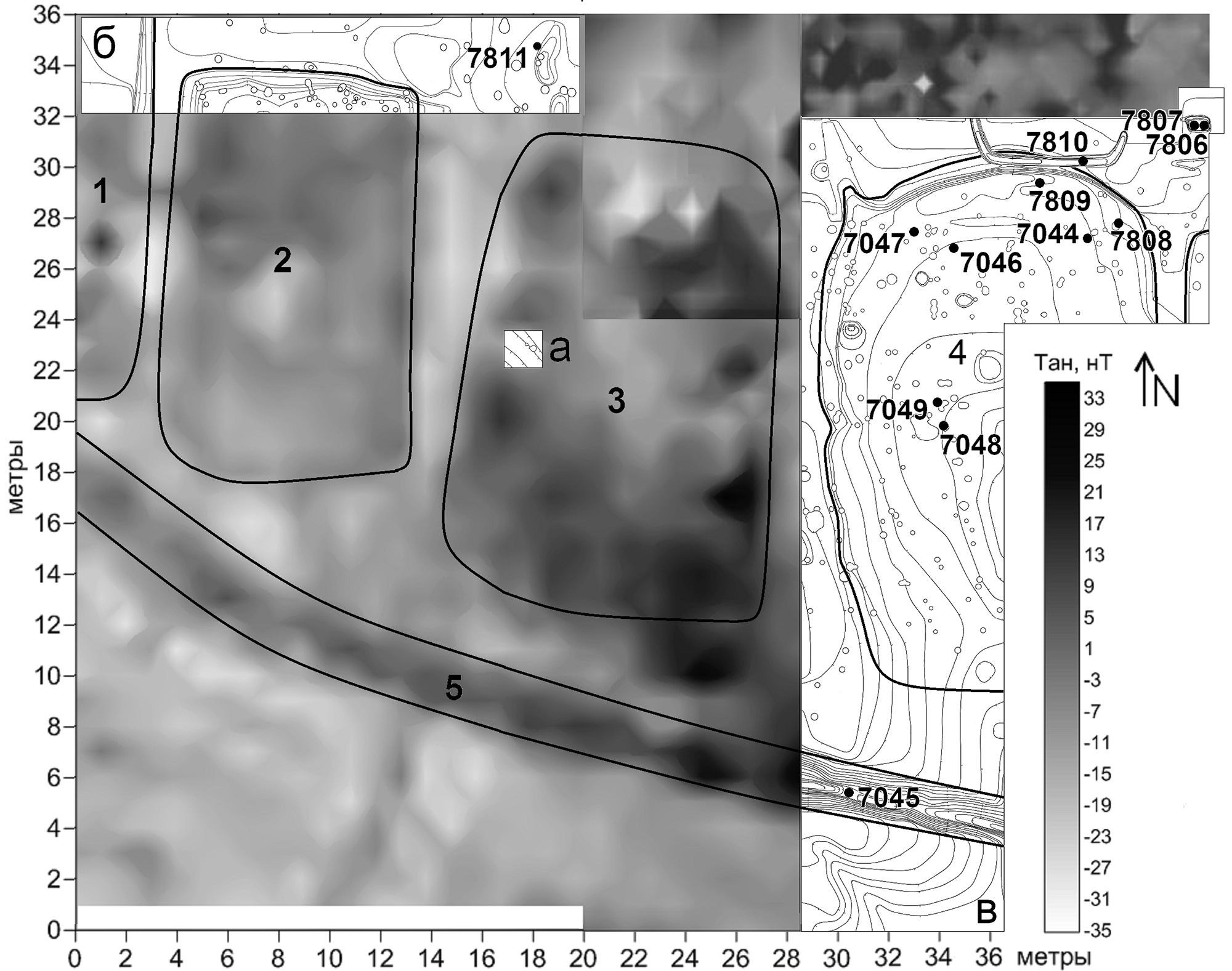

Рис. 3. Точки отбора образцов на планах раскопов, совмещенных с картой магнитных аномалий (В.В. Носкевич): а – шурф 3 2015 г., б – раскоп 2016 г., в – раскоп 2017-2019 гг., 1 – жилище 2, 2 – жилище 1, 3 – жилище 11, 4 – жилище 10, 5 – внешний ров

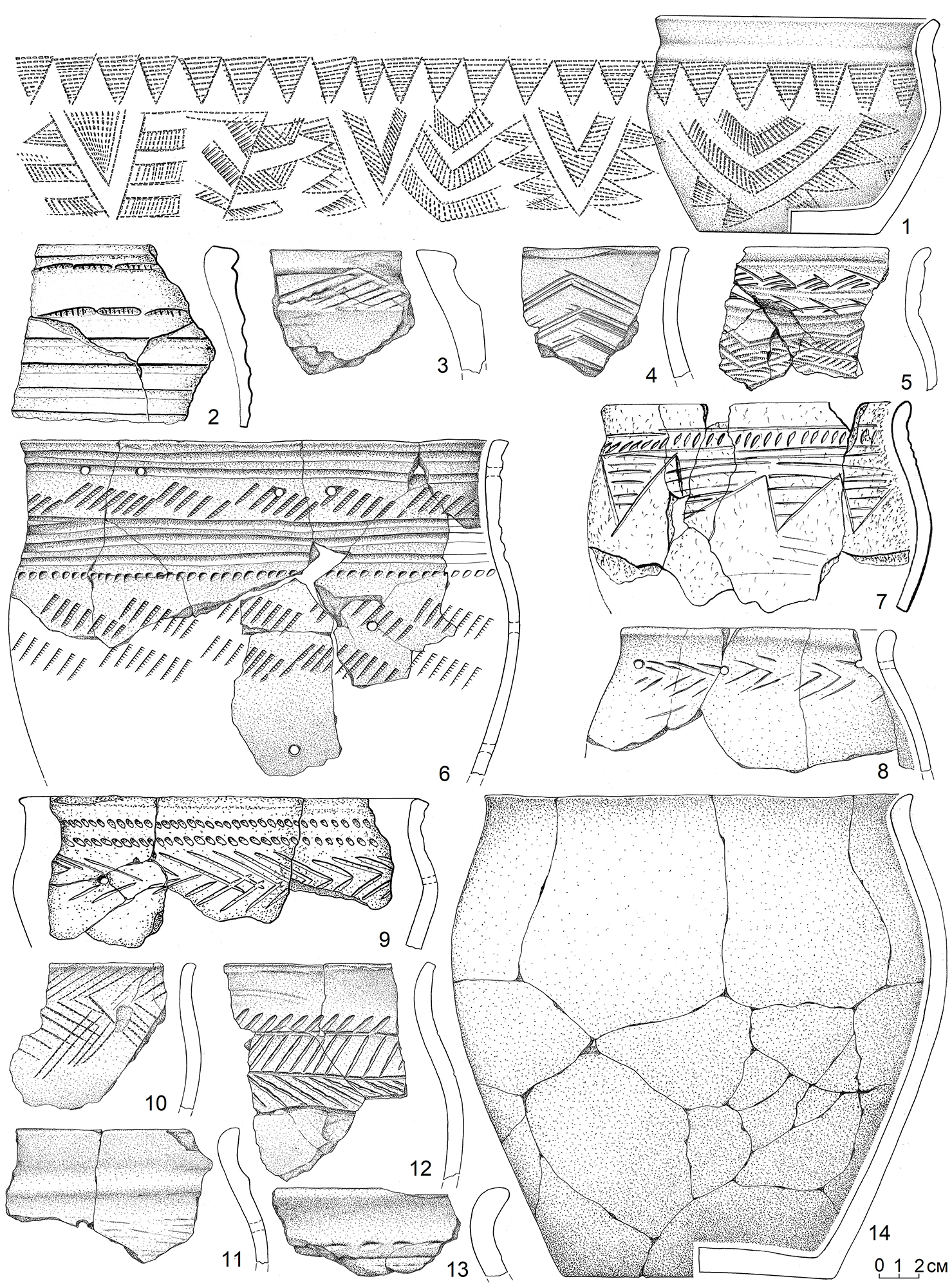

От первого этапа существования поселка сохранился ров, три хозяйственные ямы, заполненная золистым слоем канава и колодец. В нижней части заполнения рва и хозяйственных ям фиксируются углистые прослойки, которые можно трактовать как следы высыхания заполнявшей эти углубления воды, насыщенной продуктами горения. Это может свидетельствовать о том, что укрепленное поселение погибло от пожара или сгорело после прекращения его функционирования. Материалы раннего этапа представлены керамикой синташтинской культуры (рис. 5. 1-3), отдельными фрагментами посуды петровской культуры, многочисленными следами металлургического процесса – обломками характерных «лепешек» металлургического шлака; каплями, сплесками и небольшими слитками меди и мышьяковистой бронзы; а также каменными орудиями металлообработки, обломками керамических сопел и немногочисленными изделиями, одно из которых (медный крючок) было найдено в заполнении рва1. При этом синташтинская керамика в слое фрагментирована и в значительной мере переотложена.

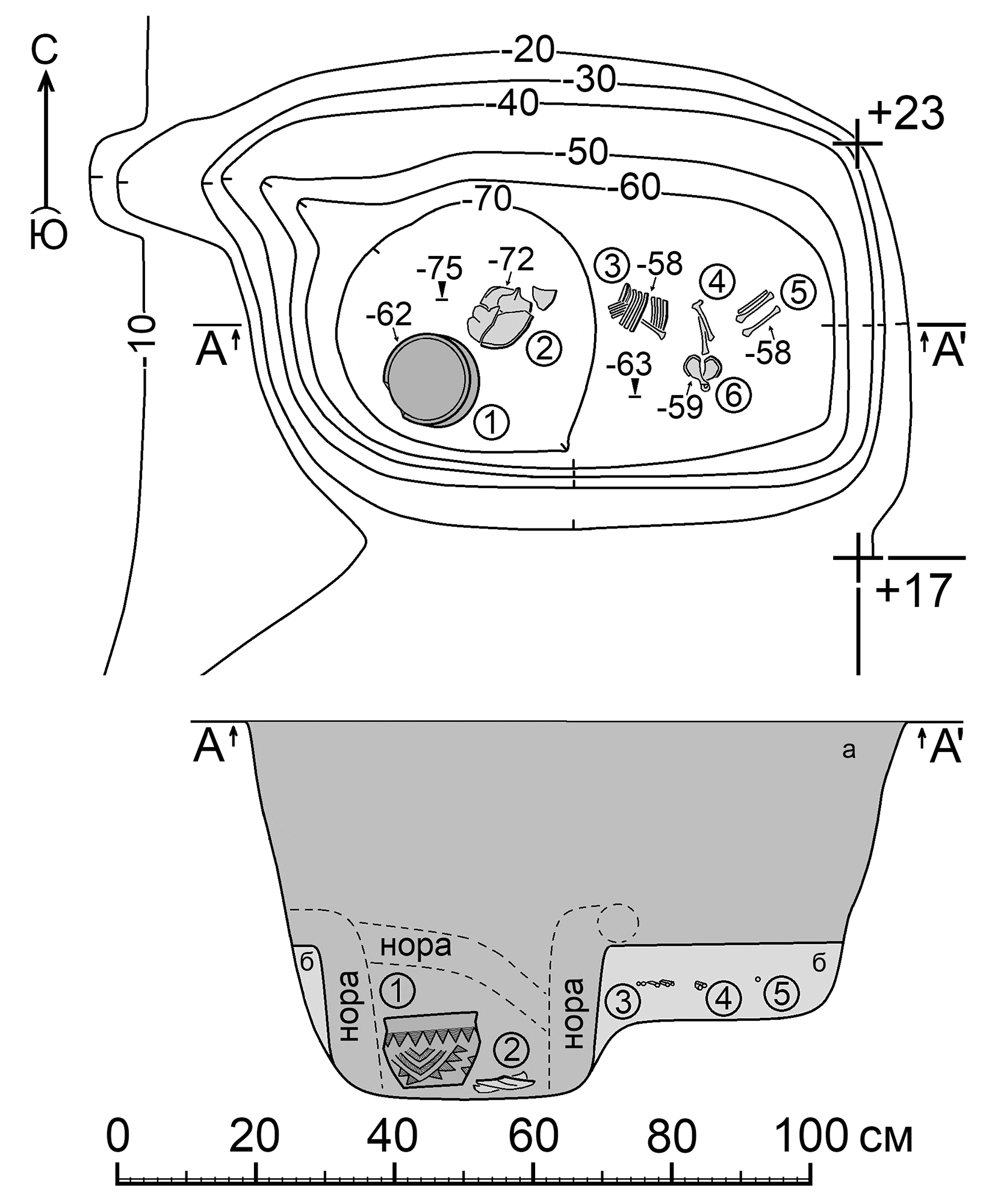

На южном краю пересекавшей поселение «улицы» было обнаружено детское погребение синташтинской культуры (рис. 4). В неглубокой прямоугольной могильной яме лежал скелет ребенка в возрасте до года, головой на запад, скорченно, на правом боку. Скелет поврежден норными животными и, возможно, расчленен перед погребением. У головы погребенного обнаружен керамический сосуд с биконическим туловом, невысокой отогнутой шейкой, ребром горловины и едва выраженным валиком при переходе шейки в плечо (рис. 5. 1). Сосуд орнаментирован по плечу заштрихованными равнобедренными треугольниками, а по тулову – сложным орнаментом, организованным четырьмя V-образным фигурами, обрамленными фестонами из заштрихованных треугольников, прямоугольников и трапеций. В сосуде обнаружены ребра овцы2, представляющие собой остатки пищи – мясной похлебки.

Рис. 4. План и профиль детского погребения (уч. В11): 1 – керамический сосуд; 2 – раздавленный грунтом череп; 3 – ребра; кости рук; 4 – бедренные кости; 5 – берцовые кости; 6 – тазовые кости; а – темно-серая гумусированная супесь; б – серо-желтая песчанистая слабо гумусированная супесь

Следующий этап существования поселения представлен немногочисленными находками фрагментов посуды алакульской культуры (рис. 5. 4), с которыми не связано никаких конструкций в исследованной части памятника. Все три жилищные конструкции № 1, 2 и 10, которые были исследованы раскопками, соотнесены с черкаскульской и межовской культур3. Это крупные подпрямоугольные меридионально вытянутые жилища, расположенные в один ряд поверх жилых конструкций синташтинского времени, при этом глубина котлованов поздних построек больше, чем, ранних, что привело к сильной деформации культурного слоя синташтинско-петровского периода. В северной части котлована жилища 1 залегала в основном черкаскульская керамика (рис. 5. 5-6), она же преобладает на расположенной к востоку от него хозяйственной площадке или остаткам наземного строения с очагом и уложенным около него в ямку скелетом овцы.

Рис. 5. Основные культурные типы керамического комплекса поселения Левобережное (Синташта II): 1-3 – синташтинский, 4 – алакульский, 5-6 – черкаскульский, 7-14 – межовский. Местонахождение: 1 – детское погребение на межжилищном пространстве («улице») к северу от жилища 10; 2 – межжилищный участок к западу от жилища 10; 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 – жилище 10; 5 – хозяйственная площадка к востоку от жилища 1; 6 – межжилищный участок к востоку от жилища 10; 9 – жилище 2

Вскрытый раскопом участок котлована жилища 2 связан с керамикой межовского облика. Жилище 10 было исследовано целиком кроме его юго-восточной части, уничтоженной карьером. Оно имело размеры 20 х 13 м, глубину котлована в материке до 1 м, грунтовый и каменный очаги в центральной части. В расположении многочисленных ямок от столбов прослеживаются четыре параллельных ряда, два из которых проходят по центру котлована, а два – у его стенок. В нижней части заполнения котлована на полу жилища обнаружены многочисленные развалы орнаментированных сосудов межовской культуры и неорнаментированных сосудов (рис. 5. 7-14), в одном из которых (рис. 4. 14) были обнаружены в сочленении позвонки овцы и межпозвоночные диски. Рядом с развалами сосудом на полу жилища в северной части котлована найдены четыре двояковыпуклых диска из слабообожженной глины диаметром около 7 см и несколько обломков таких же изделий. Также в слоях, связанных с черкаскульской и межовской керамикой, происходит 37 так называемых галечных лощил – небольших орудий на кварцевых или, реже, кремневых гальках, сточенных с одного или двух краев в результате работы по поверхностям с высокими абразивными свойствами.

Результаты радиоуглеродного датирования

Индивидуальная фиксация всех находок в ходе изучения культурного слоя и отдельных структур позволила выверить культурный контекст образцов для датирования. В общей сложности мы располагаем 12 анализами, которые отбирались с целью максимально полного охвата спектра культурных традиций, представленных на поселении. Проблемы серии связаны с тем, что на исследованных участках, с одной стороны, были хорошо представлены разнообразные культурно диагностируемые материалы, с другой, значительная их доля находилась в переотложенном состоянии и не связана с конкретными прослоями и структурами. Часть трудностей удалось преодолеть на этапе пробоотбора, другая решалась в ходе детального анализа контекста в процессе интерпретации. Все даты получены в рамках ускорительных технологий в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и Центра прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США). Материалами датирования стали уголь (5), дерево (2) и коллаген, выделенный из костей животных (4) и человека (1). В ходе изучения коллагена были определены значения стабильных изотопов азота и углерода. Статистически значимые различия связаны только с показателями δ¹⁵N, которые хорошо иллюстрируют разницу в диете домашних травоядных и человека. Для последнего достоверных следов рыбной диеты не зафиксировано.

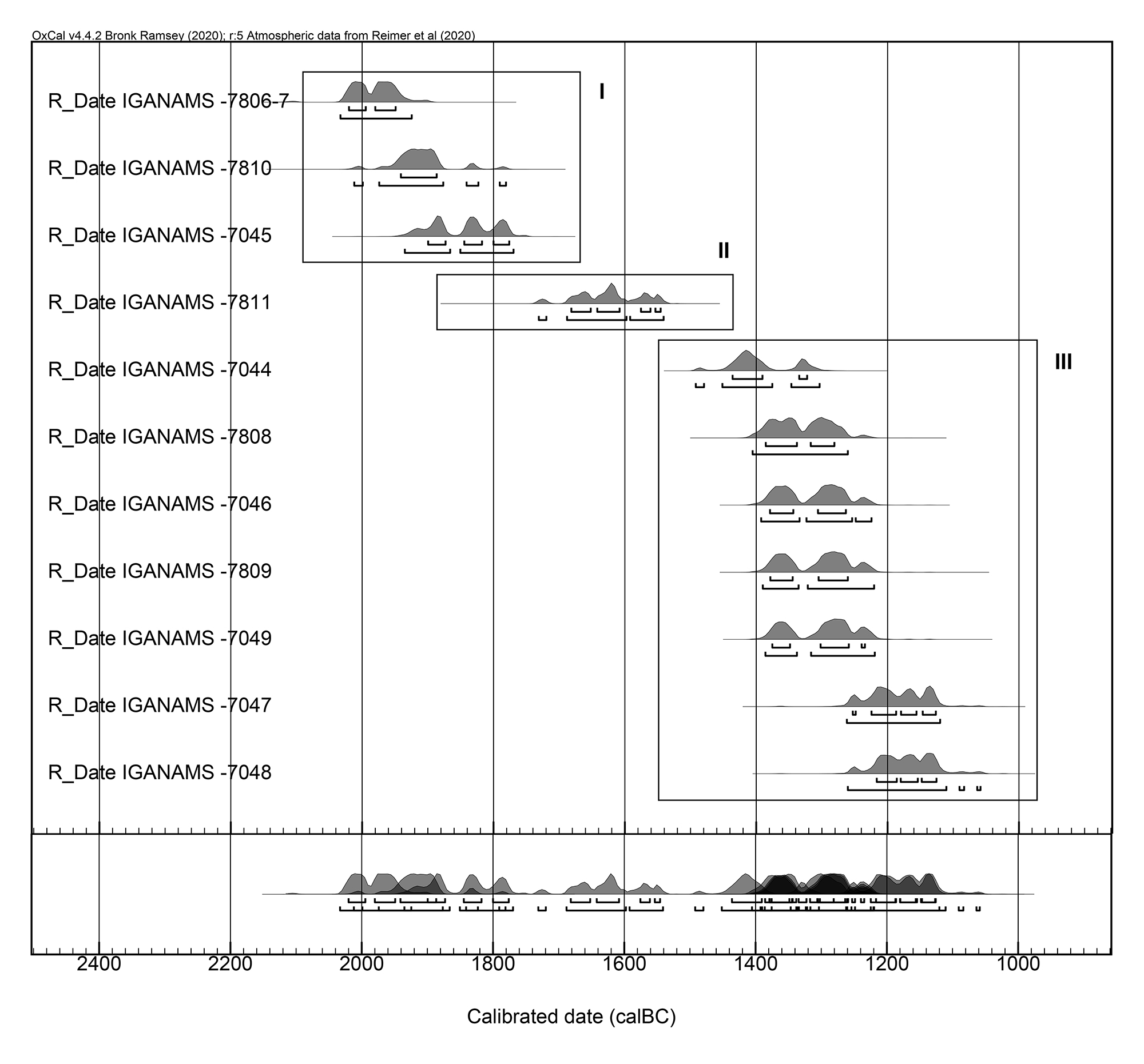

Процедура анализа датировок включала калибровку значений с помощью программы OxCal v.4.4.2 (https://c14.arch.ox.ac.uk/), калибровочная кривая IntCal20 (Reimer et al., 2020). В одном случае (закрытый комплекс детского погребения) сформирована комбинированная дата. Применение статистического моделирования оказалось невозможным ввиду описанных выше особенностей тафономии. Результаты датирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Поселение Левобережное (Синташта II). Результаты радиоуглеродного датирования (шифр лаборатории - IGANAMS)

| Участок, глубина, объект, материал | Шифр даты | Coll., % | C/Nat | δ¹⁵N, ‰ | δ¹³C, ‰ | 14С л. н. | Калибровка – л. до н. э. 1-sigma (2-sigma) |

| Уч. В10, гл. -74, жилище 10, позвонок МРС из развала сосуда | 7044 | 12,01 | 3,23 | 5,67 | -20,00 | 3130±25 | 1436-1323 (1492-1304) Медиана: 1409 |

| Уч. З8, гл. -156, внешний ров, плечевая кость КРС | 7045 | 14,32 | 3,23 | 5,09 | -19,95 | 3530±20 | 1900-1776 (1936-1770) Медиана: 1844 |

| Уч. В9, гл. -97, жилище 10, древесный уголь | 7046 | - | - | - | -25,62 | 3045±20 | 1380-1264 (1393-1225) Медиана: 1304 |

| Уч. В9, гл. -90, жилище 10, древесный уголь | 7047 | - | - | - | -26,24 | 2970±20 | 1254-1127 (1262-1120) Медиана: 1187 |

| Уч. Д9, гл. -140, жилище 10, столб. ямка 54, древесный уголь | 7048 | - | - | - | -25,58 | 2960±20 | 1217-1126 (1261-1059) Медиана: 1173 |

| Уч. Г9, гл. -112, жилище 10, дерево | 7049 | - | - | - | -23,42 | 3035±20 | 1376-1235 (1386-1220) Медиана: 1286 |

| Уч. Б11, гл. -55, погребение 1, тазовая кость ребенка до 1 года | 7806 | 3,15 | 10,33 | -18,39 | 3630±20 | 2026-1956 (2122-1926) Медиана: 1992 | |

| Уч. Б11, гл. -69, погребение 1, ребро МРС из сосуда | 7807 | 3,14 | 6,84 | -18,01 | 3610±20 | 2020-1936 (2028-1900) Медиана: 1969 | |

| Комбинированная дата 7806 и 7807 | 3620±15 | 2021-1950 (2034-1925) X2-Test: df=1 T=0.5 (5% 3.8) | |||||

| Уч. В11, гл. -68, жилище 10, древесный уголь | 7808 | - | - | - | - | 3060±20 | 1386-1282 (1406-1261) Медиана: 1335 |

| Уч. Б10, гл. -80, жилище 10, древесный уголь | 7809 | - | - | - | - | 3040±20 | 1379-1261 (1390-1221) Медиана: 1298 |

| Уч. Б10, гл. -47, канава, плечевая кость МРС | 7810 | 3,22 | 5,04 | -19,96 | 3565±20 | 1942-1887 (2012-1782) Медиана: 1915 | |

| Уч. А5, гл. -90, столб. ямка 8, дерево | 7811 | - | - | - | - | 3350±20 | 1682-1546 (1732-1542) Медиана: 1625 |

Серия охватывает все II тыс. до н.э. (в калиброванных значениях), в рамках восточноевропейской системы периодизации – это весь поздний бронзовый век. Довольно очевидно, что выделяется минимум две группы значений, а две даты занимают промежуточное положение (рис. 6). Рассмотрим их последовательно. Первая часть вполне уверенно ассоциирована с ранним периодом функционирования площадки – этап плотной застройки, который сопровождается синташтинской керамикой. К этому времени относится упомянутое погребение младенца (два анализа, для которых сформирована комбинированная дата с более узким интервалом (IGANAMS-7806, 7807)) и два результата, полученных при датировании костей животных (IGANAMS-7045, 7810). Хронологический приоритет – за погребением, что позволяет предполагать совершение ритуала в момент строительства. Кости животных, скорее всего, иллюстрируют этап оставления территории поселения или его конкретных участков (внешний ров и канава на межжилищном пространстве, содержащая в заполнении синташтинскую керамику4).

Еще одна не вполне однородная группа результатов укладывается в 14-11 вв. до н.э. и иллюстрирует наиболее поздний этап в жизни поселения, когда руинированные остатки сплошной застройки, ограниченной мощной внешней стеной и рвом, были прорезаны глубокими большими по площади котлованами жилищ, в числе которых представленная семью датами постройка 10. Характерная керамика, условно определяемая нами как межовская, залегает на полу жилищ, видимо, отражая этап его оставления. Некоторые расхождения в медианах калиброванных датировок этой группы могли бы быть отражением реальной ситуации постепенного накопления культурных остатков в придонной части заполнения построек, однако расположение одного из наиболее поздних образцов в северо-восточной части котлована жилища (IGANAMS-7047), а другого в центре того же котлована (IGANAMS-7048) делает это маловероятным. Нельзя полностью исключать и слабое воздействие неконтролируемых искажающих факторов.

Наконец, требуют комментария «промежуточные» даты. Одна из них (IGANAMS-7811) явно отстоит от основных групп и тяготеет к 17-16 вв. до н.э. Этот интервал времени не очень хорошо обеспечен анализами в целом для Зауралья, есть вопросы и о его культурной атрибуции. В данном случае мы имеем дело остатками деревянного столба от наземной конструкции, при этом столбовая ямка прорезала яму 1. Важно, что последняя содержала узнаваемую синташтинскую керамику, т.е. наш образец относится к более позднему периоду, чему дата не противоречит. Ключевой вопрос – атрибуция упомянутой наземной конструкции, примыкавшей к жилищу 1 с черкаскульской керамикой. Наряду с культурно нейтральными фрагментами на этой хозяйственной площадке также обнаружена черкаскульская посуда (рис. 5. 5). Это дает нам основания предполагать, что дата относится к данной культурной группе. Мы допускаем, что результат несколько удревнен, т.к. невозможно исключить влияние эффекта старого дерева (сохранилась только средняя часть столба). Однако вряд ли это смещение было большим, т.к. ямка не была рассчитана на долгоживущее дерево (видимо, сосну) – диаметр в средней части составил менее 20 см, т.е. около 50 лет5.

Наконец, еще один образец (IGANAMS-7044) происходит из северо-восточной части котлована жилища 10. Здесь был исследован позвонок овцы, найденный вместе с другими позвонками в развале крупного неорнаментированного сосуда (рис. 5. 14), лежащем на полу жилища. Вместе с расчищенными рядом развалами сосудов и их крупными частями образец определенно связан с этапом оставления жилища или, во всяком случае, его северной части. Однако по данным анализа образец оказался несколько раньше компактной группы дат, полученных по дереву и углю из данной постройки, хотя имеются зоны наложения интервалов6. Причины этого расхождения неясны, во всяком случае, речь не идет о недостаточном для достоверных измерений количестве выделенного коллагена. Возможность, что кость более раннего периода была задействована обитателями постройки в каких-то манипуляциях, мы должны в данном случае отвергнуть, поскольку позвонки овцы лежали в развале сосуда в сочленении с межпозвоночными дисками и с высокой вероятностью остались от содержавшейся в сосуде мясной пищи.

Обсуждение результатов

Рис. 6. Результаты датирования поселения Левобережное (Синташта II). График. I – синташтинские даты; II – черкаскульская дата; III – межовские даты

В результате реализации программы датирования нами получена внутренне непротиворечивая картина последовательности освоения площадки разными группами (рис. 6). Длительность каждого из этапов в рамках имеющихся исходных данных определить невозможно, но с высокой вероятностью можно утверждать, что между этапами были существенные хронологические разрывы. Начало функционирования поселения связано с сооружением внешней линии стен и рвов и сопряженной с ними плотной застройки. Вероятно, в момент возведения одной из построек или вскоре после него было совершено детское погребение, которое маркирует начало истории памятника – 20 в. до н.э. К раннему этапу относится и дата из расположенной рядом с погребением канавы, заполненной золистым грунтом (IGANAMS-7810). Она практически синхронна синташтинскому образцу со дна рва (IGANAMS-7045).

Следующий, черкаскульский (?) период иллюстрирует единственная, возможно, удревненная на 50-100 лет дата (IGANAMS-7811). Более реалистичным значением для нее видится 16-15 вв. до н.э. Этот этап истории поселения хорошо представлен в коллекции и достоверно связан жилищем 1.

Завершающий этап истории поселения связан с жилыми сооружениями финальной части бронзового века. Серия датировок наиболее надежна по контексту и охватывает 14-11 вв. до н.э., включая момент окончательного отказа от традиций оседлости на данном участке. Протяжённость интервала обусловлена характером калибровочной кривой.

Таким образом, в течение всего II тыс. до н.э. население периодически осваивало данный участок надпойменной террасы реки Синташта, а также посещало его и позднее, в середине I тыс. до н.э., о чем свидетельствуют находки крупной части одного сосуда и бронзового трехлопастного втульчатого наконечника стрелы. При выборе места для новых построек позднего бронзового века, видимо, учитывался сохранившийся антропогенный рельеф предшествующих периодов. В противном случае непросто объяснить «притягательность» этого локуса для носителей разных культурных традиций. Во всяком случае, никаких очевидных природных особенностей территории мы не усматриваем.

Соотнесение датировок с ранее полученными результатами не вызывает особых затруднений. Синташтинские даты хорошо укладывается в ранее сформулированные интервалы. Следует лишь подчеркнуть, что в этой серии даты Левобережного одни из самых ранних (Епимахов, 2020), т.е. распределить укрепленные поселения по временной шкале мы пока не можем. Видимо, не следует в этом вопросе ориентироваться на внешний абрис линии укреплений (округлые и подпрямоугольные) и планировочную структуру (радиальная и линейная), как предполагалось ранее (Zdanovich, Batanina, 2002 и др.)7. Во-первых, синташтинские материалы встречены на поселениях обоих вариантов, а, во-вторых, даты не позволяют разграничить их во времени.

Сложнее оценить достоверность единичной черкаскульской даты, т.к. эта традиция территориально представлена очень широко, но располагает мизерным числом датировок (всего 12), качество которых вызывает обоснованные сомнения. Все они выполнены достаточно давно в рамках сцинтилляционного протокола, относятся к северной части ареала, противоречат друг другу, а главное, нет примеров серийного датирования. Предыдущая попытка суммирования вероятностей дала очень широкий интервал – 1620-1210 (2050-1100) гг. до н.э. (Молодин, Епимахов, Марченко, 2014. Рис. 2), который трудно интерпретировать содержательно. Очевидно лишь, что наша дата относится к числу наиболее ранних и не противоречит стратиграфическим наблюдениям на ряде поселений, согласно которым черкаскульские материалы следуют за алакульскими и предшествуют межовским и саргаринским (Алаева, 2015; Поселение Мочище, 2018 и др.). Последнее подтверждается датировками поселения Левобережное. Предположение о синхронизации черкаскульских и пахомовских древностей (Korochkova, 2009) пока не опирается на аналитические данные, а вот возможность наложения хронологических интервалов черкаскульских традиций Зауралья и классических срубных в Предуралье (Каргалы, 2002 и др.) не исключена.

Финальная часть эпохи бронзы сегодня уже перестала быть «темными веками» (Епимахов, 2010). Изучено достаточно поселений, суммирована информация о погребениях, определенность достигнута в вопросе хронологии, опирающейся на три десятка анализов. Видимо, эта серия разделяется на две подгруппы с рубежом в районе 10 в. до н.э. (Епимахов, Таиров, 2020). Все даты рассматриваемого поселения уверенно попадают в раннюю часть этого периода (14-11 вв. до н.э.), синхронную ранним бархатовским, ирменским и классическим карасукским.

Заключение

Приведенные данные о результатах радиоуглеродного датирования материалов поселения Левобережное (Синташта II) позволили реконструировать последовательность этапов обитания и выразить ее в цифрах. Наиболее надежно документированы аналитическими данными самый ранний период (синташтинское укрепленное поселение) и самый поздний (межовский). Разрыв между ними оценивается более в 300 лет (при калибровке по двум сигмам). Этот промежуток «заполнен» единственной, возможно, несколько удревненной черкаскульской датой с медианой 1625 г. до н.э.8 Осознавая слабость аргументации, мы все же полагаем, что расширение серии дат способно заполнить эту лакуну. Подчеркнем, что наши выводы согласуются со стратиграфическими и планиграфическими наблюдениями для данного поселения, а также добавляют новые аргументы в пользу процедуры серийного датирования памятников.

Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00402) «Миграции человеческих коллективов и индивидуальная мобильность в рамках мультидисциплинарного анализа археологической информации (бронзовый век Южного Урала)».

Библиография

- 1. Алаева И.П. Поселение бронзового века Малая Березовая-4 // Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Сборник научных статей, посвященных 90-летию со дня рождения выдающегося археолога К.А. Акишева. Астана: Издательство «Сарыарка», 2014. С. 161–172.

- 2. Алаева И.П. Культурно-хронологическая позиция черкаскульско-межовских комплексов Южного Зауралья (по материалам поселения Чебаркуль III) // Древний Тургай и Великая степь: часть и целое. Костанай – Алматы, 2015. С. 474–484.

- 3. Епимахов А.В. «Темные века» эпохи бронзы Южного Зауралья // Российская археология. 2010. № 2. С. 39–50.

- 4. Епимахов А.В., Таиров А.Д. Между бронзовым веком и железным (могильник Шатмантамак I в Башкортостане) // Поволжская археология. 2020. № 3 (33). С. 171-180.

- 5. Епимахова А.В. Радиоуглеродные аргументы абашевского происхождения синташтинских традиций бронзового века // Уральский исторический вестник. 2020. № 4. В печати.

- 6. Каргалы, том II: Горный – поселение эпохи поздней бронзы: Топография, литология, стратиграфия: Производственно-бытовые и сакральные сооружения: Относительная и абсолютная хронология/ Сост. и науч. ред. Е.Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2002. 184 с.

- 7. Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 3: Археология и этнография. С. 136–167.

- 8. Носкевич В.В., Угрюмов И.А., Петров Ф.Н., Батанина Н.С. Микромагнитная съемка укрепленного поселения бронзового века на Южном Урале Левобережное (Синташта II) // Уральский геофизический вестник. № 1 (31). 2018. С. 30-33.

- 9. Петров Ф.Н., Батанина Н.С., Малая Н.В., Плаксина А.Л., Маркова Л.М., Носкевич В.В., Ын Ч.Я. Поселение Левобережное (Синташта II) по материалам комплексных исследований 2015 – 2017 гг. // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 13. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2017. С. 113-139.

- 10. Петров Ф.Н., Батанина Н.С., Марков С.С. Поселение Левобережное (Синташта II): материалы исследований 2018 года // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве. Т. II. СПб.: ИИМК РАН, Невская Типография, 2019. С. 231-232.

- 11. Поселение Мочище и андроновская проблема / Отв. ред. С.А. Григорьев. Челябинск: Цицеро, 2018. 398 с.

- 12. Ankushev M.N., Petrov F.N., Blinov I.A., Rassomakhin M.A. New Data on the Metallurgy of the Bronze Age Based on Materials from Levoberezhnoe Settlement (Sintashta II) // Geoarchaeology and Archaeological Mineralogy. Proceedings of 6th Geoarchaeological Conference, Miass, Russia, 16–19 September 2019 / Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences book series (SPEES). 2020. Pp. 104-116.

- 13. Hanks B.K., Epimakhov A.V., Renfrew A.C. Towards a Refined Chronology for the Bronze Age of the Southern Urals, Russia // Antiquity. 2007. Vol. 81. № 312. Pp. 353–367.

- 14. Korochkova O.N. The Pakhomovskaya Culture of the Late Bronze Age // Archaeology, Ethnology & Anthropology. 2009. № 3 (37). Pp. 75– 84.

- 15. Panyushkina I., Mills B.J., Usmanova E.R., Li Cheng. Calendar Age of Lisakovsky Timber Attributed to Andronovo Community of Bronze Age in Eurasia // Radiocarbon. 2008. Vol. 50. № 3. Pp. 459–469.

- 16. Reimer P. J., N. Austin W. E., Bard E. et al. The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 CAL kBP) // Radiocarbon. 2020. DOI:10.1017/RDC.2020.41

- 17. Zdanovich G.B., Batanina I.M. Planography of the Fortified Centers of the Middle Bronze Age in the Southern Trans-Urals according to Aerial Photography Data // Complex Societies of Central Eurasia from the 3rd to the 1st Millennium BC. Vol. II. Washington: Institute for the Study of Man, 2002. Pp. 121–138.