- Код статьи

- S086960630012562-7-1

- DOI

- 10.31857/S086960630012562-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 180-197

- Аннотация

В статье охарактеризованы остатки поселений VIII–III вв. до н.э., основанных на руинах святилища начала эпохи бронзы Шайтанское Озеро II в окрестностях пос. Нейво-Рудянка Свердловской обл. Это первый наиболее полно исследованный (1149 м2) памятник раннего железного века горно-лесного Зауралья, расположенный на низкой приозерной террасе. Керамический и орудийный комплексы пришлой с севера гамаюнской, местной иткульской и гетерогенной исетской культур характеризуют жителей поселений как оседлых рыболовов и охотников, знакомых с основами производящего хозяйства (меднолитейное производство, содержание домашнего скота). Отсутствие стационарных жилищ и мощного культурного слоя характерно для летних сезонных поселений. Находки керамики гороховской и баитовской культур подтверждают переселение в зауральскую тайгу в V–III вв. до н.э. групп из Притоболья под натиском продвигавшихся из лесостепного Ишимо-Иртышья скотоводческих племен саргатской культуры.

- Ключевые слова

- Ключевые слова: Зауралье, горно-лесная зона, рубеж бронзового и железного веков, сезонные приозерные поселения, археологические культуры

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 287

Предмет анализа – материалы раннего железного века памятника Шайтанское озеро II. Его объекты, керамика и артефакты эпохи бронзы, связанные с уникальным святилищем, опубликованы (Сериков и др., 2009; Корочкова, Стефанов, 2010, 2013; Корочкова и др., 2018).

В горно-лесном Зауралье известно более 200 стоянок, селищ и укрепленных поселений финала бронзового – начала железного веков. Стационарно исследовались только городища и селища, расположенные на высоких скалах, вершинах гор, мысах, краях речных террас. Это относится к памятникам гамаюнской, иткульской и исетской культур. Хозяйство и быт общин, обитавших на низких берегах озер, реконструировались теоретически. Благодаря целенаправленным раскопкам культового комплекса, представилась возможность изучить остатки селищ и стоянок, основанных на его руинах.

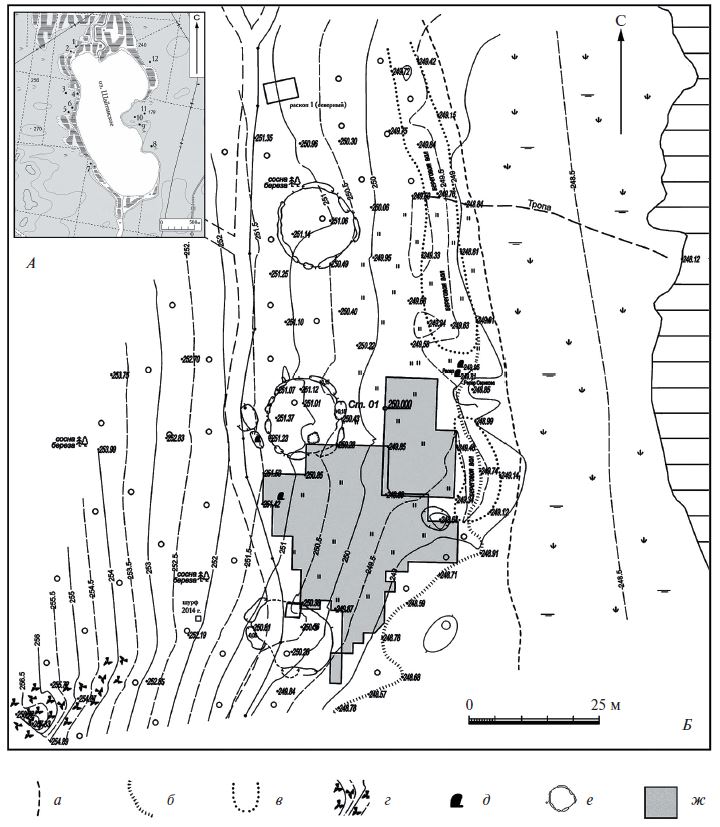

Характеристика поселения. Шайтанское Озеро II – многослойный памятник на северо-западном берегу одноименного озера в окрестностях пос. Нейво-Рудянка Кировоградского городского округа Свердловской обл. Он расположен на слабоизогнутом выступе, ограниченном с юга заболоченным заливом, с севера – неглубокой ложбиной (рис. 1, А). Культурный горизонт не имеет четко выделенных слоев, но содержит материалы практически всех эпох (мезолит, неолит, энеолит, эпоха бронзы, ранний железный век, средневековье), а также остатки, связанные с производством древесного угля в XVIII–XIX вв. Памятник ориентирован вдоль озера, в меридиональном направлении. Его размеры – около 120 × 25–40 м, площадь распространения культурных остатков – более 3.5 тыс. м2. Отдельные артефакты встречаются в прибрежной части болота. Западная граница культового центра и поселений проходит за лесной дорогой, проложенной вдоль водоема.

Памятник занимает открытую, оконтуренную березово-сосновым лесом площадку, полого поднимающуюся от естественного берегового вала в сторону дороги на высоту около 2 м. Высота вала – до 1.5 м, ширина – 3–6 м. В лесу за дорогой берег постепенно повышается до 5-6 м от уреза воды. Примерно в 50 м к западу от южной окраины памятника возвышается Южный Шихан, или Южное святилище, представляющий собой гранитный останец, сложенный из массивных плит (см. Сериков, 2013. С. 150–156).

Рис. 1. Карта памятников на оз. Шайтанское (А) и план поселения Шайтанское озеро II (Б). А: 1 – Шайтанское озеро VI; 2 – Шайтанский Шихан; 3 – Средний Шихан; 4 – Шайтанское озеро I; 5 – Южный Шихан; 6 – Шайтанское озеро II; 7 – Шайтанское озеро III; 8 – Каменушки II; 9 – Менгир; 10 – Каменушки I; 11 – Шайтанское озеро IV; 12 – Шайтанское озеро V (по: Сериков, 2013); Б: инструментальная съемка С.А. Мызникова с дополнениями И.А. Спиридонова (север – маг- нитный; система высот условная; сечение горизонталей – 1 м). Условные обозначения: а – граница заболоченного участка; б – граница камышовых зарослей; в – береговой вал; г – Южный Шихан; д – гранитный валун; е – углежогная площадка второй половины XVIII–XIX в.; ж – граница раскопов 2004–2016 гг. Fig. 1. A map of sites on the lake Shaitanskoye (A) and the settlement plan of Shaitanskoye Lake II (Б)

Поверхность берега задернована, на ней видны четыре углежогные площадки и следы поздних построек. Археологические объекты в рельефе не выражены, подъемный материал отсутствует, как и на большинстве древних поселений горно-лесного Зауралья (рис. 1, Б).

Памятник открыт в 1990 г. А.С. Литвяком, повторно обследован в 1996 г. О.П. Мищенко и Ю.Б. Сериковым, сотрудниками Нижнетагильского пединститута. В 1998 г. археолог Уральского государственного университета (УрГУ) А.В. Шаманаев обнаружил в северной части поселения «клад» энеолитических каменных предметов. В 2004–2007 гг. в этом и других местах Ю.Б. Сериков заложил пять раскопов общей площадью 341 м2, ориентированных в разных направлениях. В 2006 г. с помощью металлодетектора ему удалось найти несколько скоплений бронзовых предметов («ритуальных кладов») эпохи бронзы, для извлечения которых заложены шурфы общей площадью 52 м2 (см. Шаманаев, 1999; Сериков, 2013). С 2008 г. раскопки велись сотрудниками УрГУ (Уральский федеральный университет) под руководством О.Н. Корочковой (2008, 2009, 2011, 2014, 2016 гг.) и В.И. Стефанова (2010, 2013 гг.), при участии И.А. Спиридонова (с 2013 г.). Работы продолжены в 2014 и 2016 гг. В общую сетку вскрытых квадратов, ориентированную по сторонам света, включены раскопы тагильских археологов (рис. 1, Б). Стационарно исследованная площадь – 1149 м2.

Стратиграфическая колонка памятника представлена дерном мощностью до 10 см и темно-желтым суглинком с оттенками от серовато-желтого до светло-коричневого с включением мелких углистых частиц и древних артефактов (5–45 см). В культурном горизонте встречаются окатанные валуны. В его основании залегают гранитные глыбы; в южной части памятника они выступают на поверхность. Пространство между камнями и трещины скального основания заполняет серый и светло-серый зернистый песок, местами – щебенка с дресвой. На некоторых участках материк – бурая глина с примесью мелких камней. Часть древнего культурного горизонта повреждена современными ямами и кострищами.

Объекты раннего железного века. О большой площади, занятой сезонными поселениями этого периода, свидетельствуют археологические материалы, обнаруженные в северном (180 ед.) и южных раскопах (около 10 тыс. ед.).

Объекты и остатки, выявленные в северном раскопе (45 м2), Ю.Б. Сериков включил в иткульский культовый комплекс. К нему отнесены «плавильный очаг», яма, каменная «вымостка», два скопления каменных отщепов, кусков со сколами, заготовок шлифованных рубящих орудий, две плитки, обломок талька и найденная поодаль подвеска из просверленной гальки. Исключение составили нуклеус и четыре микропластинки эпохи мезолита (Сериков, 2011. С. 153–157. Рис. 2; 2013. С. 60–66. Рис. 102). По мнению А.В. Шаманаева, данное скопление представляло собой клад каменных орудий «аятской культуры эпохи энеолита» (Шаманаев, 1999, 2000; 2002. С. 198).

Некоторые из этих заключений спорны. Культовое назначение упомянутых выше объектов и артефактов не подтверждено. Их объединение в один комплекс также маловероятно, равно как отнесение к иткульской культуре всех материалов раннего железного века. Скорее всего объекты и находки разновременные и разнокультурные.

Плавильный очаг и яма могли быть остатками металлургического производства, но не полного цикла, а только меднолитейного. Судя по керамике, они принадлежали населению гетерогенной исетской культуры (ср.: Сериков, 2011. Рис. 2, 1–4; 2013. Рис. 102, 1–3; Борзунов, 2019. Рис. 3).

Собрание каменных изделий и отходов камнеобработки, тем более иткульских, не является целостным и монокультурным. Что касается шлифованных каменных орудий и каменной подвески, то они датируются энеолитом – началом эпохи бронзы. Часть материалов может быть отнесена к сезонным селищам гамаюнской культуры, керамика которой обнаружена и в южном раскопе (см. Сериков, 2013. Рис. 119, 1; 120, 2, 3, 5, 7; 124, 3). В системе хозяйства иткульских металлургов камнеобрабатывающее производство играло вспомогательную и весьма специфическую роль. Иткульские мастера изготавливали из камня главным образом «макроформы», связанные с горным делом и металлургическим производством полного цикла.

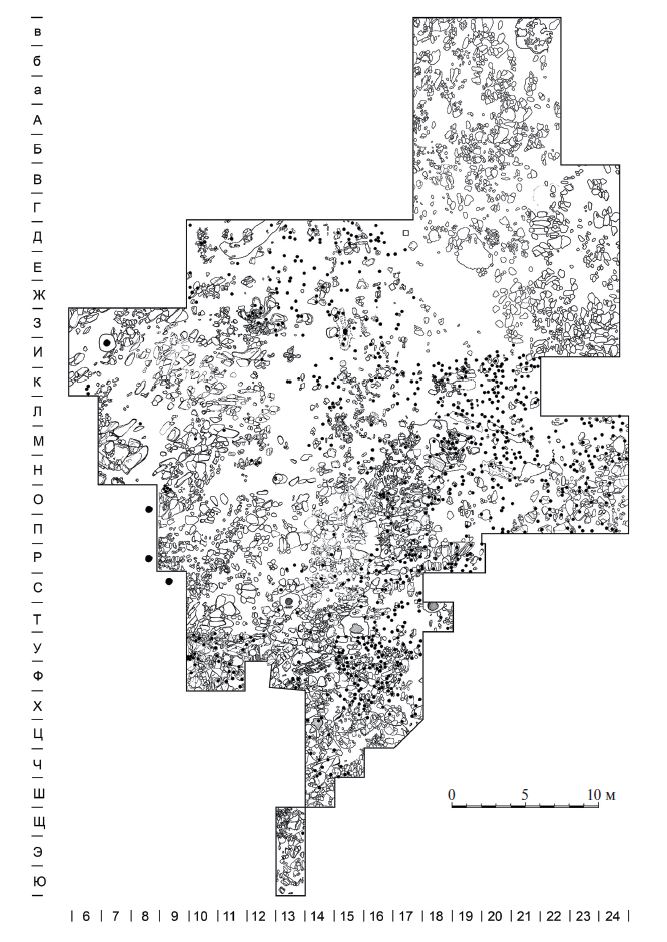

Южный раскоп (1105 м2) объединил участки разных лет. В нем исследованы прокалы и углубления, заполненные углистыми суглинками, обнаруженные среди больших камней в материковом грунте со скальным основанием (рис. 2). На поверхности эти объекты не прослеживались. К раннему железному веку они отнесены по найденной в них керамике и вещам.

Самый большой объект открыт на уч. З–И/15. Это канава неправильной овальной формы (2.75–3.0 × 0.4 м) с уплощенным дном, глубиной 0.2–0.35 м, ориентированная в направлении, близком к меридиональному. В центре ее зафиксирован овальный чашевидный прокал (0.49 × 0.27 × 0.35 м). В 0.7–4.6 м к востоку и юго-востоку от канавы расчищено три небольшие ямы без находок (уч. З–И/15, Л/16).

Ромбовидное углубление (0.7 × 0.6 × 0.23 м) с вертикальными стенками и ровным дном, углами ориентированное по сторонам света (уч. Е–Ж/11–12), перекрытое крупными булыжниками. Его дно упиралось в большой валун.

Рис. 2. Шайтанское озеро II (здесь и далее на рисунках). Планиграфия находок и объекты раннего железного века в южном раскопе. План И.А. Спиридонова (север – магнитный). Fig. 2. Shaitanskoye Lake II. Planigraphy of finds and objects of the Early Iron Age in the southern excavation site. The plan of I.A. Spiridonov

Прокал подтреугольной формы (0.6 × 0.4 × 0.05–0,08 м) на уч. Ж/15–16 располагался под небольшим углом к горизонту. Три овально-подпрямоугольные углубления были заполнены прокаленным углистым суглинком (уч. М–О/17–18). Их размеры: 0.4 ×0.2, 0.75 × 0.6–0,7 и 0.75 × 0.2 м; ориентировка, соответственно, ЮВ–СЗ, З–В, С–Ю.

Объект на уч. У/10–11 сильно поврежден поздней углежогной ямой и вскрыт частично. В плане он вытянутый, аморфный, в поперечнике около 0.8 м, глубиной 0.18 м. Его треугольный профиль хорошо прослеживался на стенке раскопа. Дно и стенки углубления покрыты углистым слоем. В нем найдена керамика, изделия из глины, камня и металла.

Керамика. Автор проанализировал коллекцию из более 2.5 тыс. фрагментов, собранных екатеринбургскими коллегами. В числе находок – 325 обломков шеек сосудов с венчиками (284 орнаментированных и 41 без декора), а также 2040 черепков от плечиков, стенок, придонных частей и донышек. К последним относится 431 фрагмент с орнаментом и 1609 без такового.

Большинство черепков (1650 фр. = 70%) лишено декора. Дело в том, что у сосудов обычно украшалась только верхняя треть, реже половина внешней поверхности. Это характерно для посуды всех культур раннего железного века Зауралья. Исключение составляли единичные гамаюнские горшки с полностью орнаментированными шейками, стенками, придонными частями и донышками. Вместе с тем форм без орнамента среди зауральской керамики верховьев Исети, Пышмы, Чусовой, Тагила и Ницы ‒ миниатюрных культовых сосудиков и массивных производственных емкостей ‒ также крайне мало.

По 325 крупным и средней величины обломкам шеек с венчиками и 459 фрагментам других частей сосудов выделено 138 емкостей. Те же сосуды и еще несколько форм представлены 1949 мелкими черепками, главным образом без орнамента (1581 фр.). Общее количество сосудов, найденных в раскопах 2008‒2011, 2013, 2014 и 2016 гг., было более 150.

Несмотря на наличие крупных обломков, ни одна емкость не собирается полностью. Общие черты большинства сосудов следующие: наличие в глине примеси талька (мелкотолченого и зернами), горшечная форма, невысокие отогнутые наружу шейки, выпуклые плечики и стенки, резко зауженные придонные части, округлые днища, а также расположение декора только на верхней части внешней поверхности. Сосуды лепные, тонкостенные, реже средней толщины. Делятся на большие (диаметр по венчику более 26 см), средние (16–25 см), малые (6–15 см) и миниатюрные (менее 6 см). Преобладают большие и средние формы.

Керамика памятника обладает ярко выраженными особенностями, которые позволили выделить типы посуды, соответствующие основным культурным образованиям Зауралья раннего железного века. Из 138 сосудов 23 гамаюнской культуры (73 фр.), 85 иткульской (246 фр.), 18 исетской (32 фр.), 5 гороховской (38 фр.), 3 баитовской (20 фр.). Культурная принадлежность остальных сосудов ввиду их крайней фрагментированности не установлена. Из 330 орнаментированных обломков стенок и шеек без венчиков гамаюнских емкостей 16, иткульских 55, исетских 9, гороховских 7, неопределенной принадлежности 243, в том числе с гребенчатым орнаментом 201, только с ямочным 42.

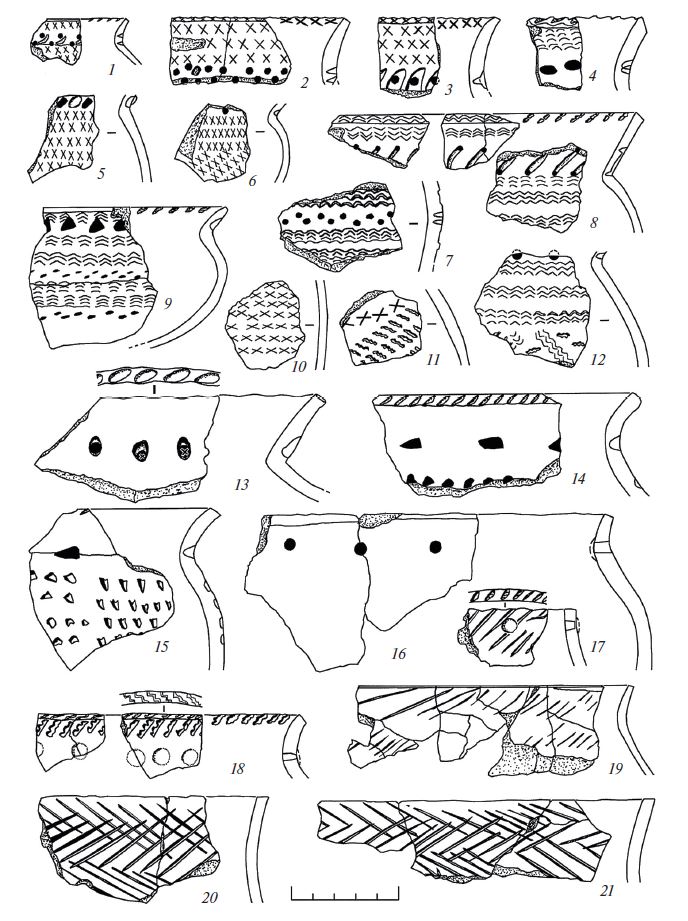

Гамаюнская керамика (рис. 3, 1–15). Круглодонные горшечные и чашевидные емкости больших (9 экз.), средних (12) и малых размеров (2). Имеется обломок уплощенного донышка. В глине – примесь тальковой дресвы (36 сосудов), слюды (8) и песка (3). Венчики плоские, скошенные наружу. Шейки высотой 1.1–4.5 см, резко отогнутые, дуговидные равной толщины (13) либо с утолщением изнутри (3), как исключение – прямые вертикальные (1). Плечики и туловища выпуклые, придонные части резко зауженные. Наибольший диаметр приходился на верхнюю часть или середину сосуда. Орнамент плотный, зональный, покрывал шейку, плечики, верхнюю часть стенок, довольно часто венчик (9) и обратную сторону шейки под венчиком (8).

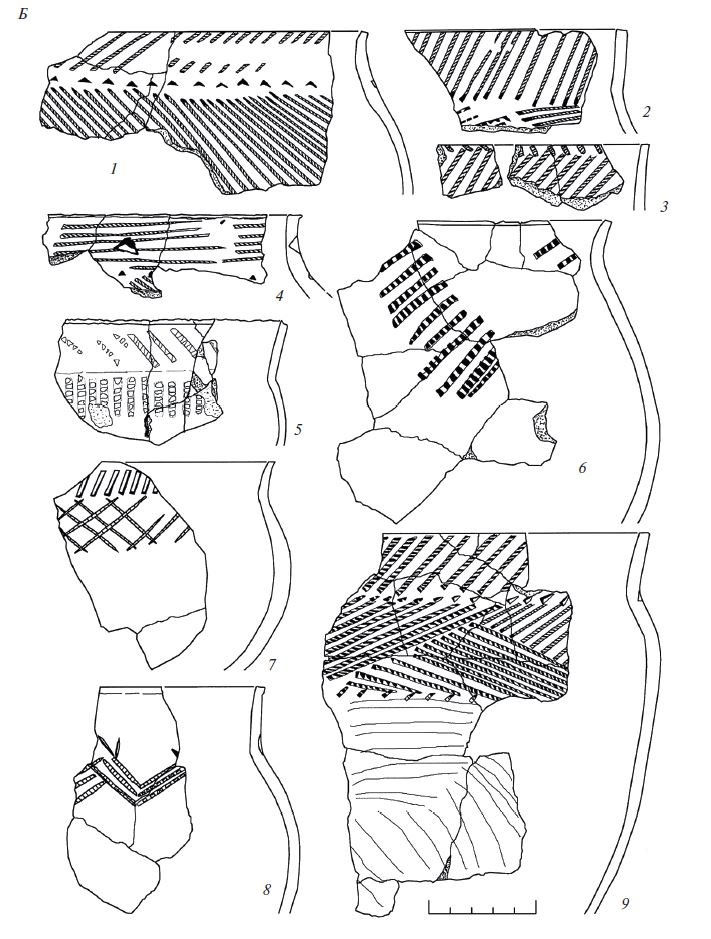

Рис. 3. Керамика гамаюнской (1–3, 6, 10 – первый тип; 4, 7–9, 12 – второй тип; 11 – третий тип; 13–15 – четвертый тип), баитовской (16–18) и гороховской (19–21) культур. Fig. 3. Pottery of the Gamayun (1–3, 6, 10 – the first type; 4, 7–9, 12 – the second type; 11 – the third type; 13–15 – the fourth type), Baitovo (16–18) and Gorokhovo (19–21) cultures

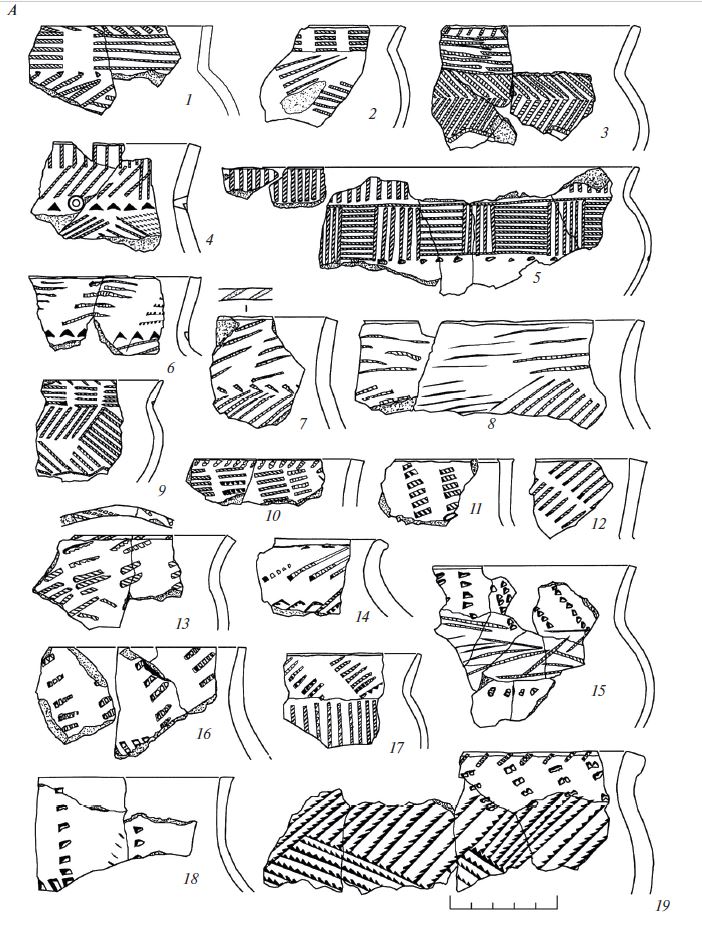

Рис. 4. Керамика иткульской культуры, первый тип. А: 1–19; Б: 1–9. Fig. 4. Pottery of the Itkul culture, the first type (А, Б)

Рис. 4. Окончание Fig. 4. The end

Обязательная часть декора – поясок глубоких одинарных (15) или сдвоенных в шахматном порядке (8) ямок разной формы в основании шейки. По технике и элементам орнамента гамаюнские сосуды подразделяются на четыре группы (I–IV): ямочно-крестовые (рис. 3, 1–3, 5, 6, 10), ямочно-волнисто-прокатанные (рис. 3, 7–9), ямочно-крестово-волнисто-прокатанные (рис. 3, 11) и с обедненным ямочно-накольчатым декором (рис. 3, 13–15). Это характерно для посуды всей гамаюнской культуры. Стоит отметить отсутствие в данном собрании и на гамаюнской керамике в целом узоров, нанесенных гребенчатым штампом. Шейки сосудов первых трех групп украшены горизонтальными поясками из оттисков креста или прокатанного штампа. Отпечатки креста (косого либо в виде знака умножения) наносились чеканом из кости, прокатанные узоры (мелкая волна, елочка, змейка, уголки, псевдогребенка и др.) и фигурные вдавления-насечки – специальными керамическими штампами в форме сердечек и овалов. Венчики и внутренняя часть шейки нередко оформлялись такими же узорами. Плечики и стенки покрыты горизонтальными или наклонными бордюрами, иногда из взаимопроникающих зон крестового или прокатанного штампа, поясками мелких ямок, наколов или оттисков.

Две первые группы посуды являются наследием западносибирской орнаментики: соответственно атлымской и лозьвинской. Сосуды, сочетающие крестовый и прокатанный орнамент, единичны. Все емкости четвертой группы большого размера. По-видимому, это специальная хозяйственная посуда (см. Борзунов, 1992. С. 54–65. Рис. 12–17).

Иткульская керамика (рис. 4; 5, 18–22). Круглодонные горшечные и, возможно, чашевидные емкости больших (37 экз.), средних (39), малых (8) и миниатюрных (1) размеров. В глине – примесь талька, изредка – песка (8–10 сосудов) и слюды (1). Венчики плоские горизонтальные (29), плоские скошенные наружу (28), плоские горизонтальные с одной или двумя закраинами (5), уплощенные (13), приостренные и округло-приостренные (10). Шейки разной высоты, обычно прямые, вертикальные или слегка отогнутые наружу (57), две чуть наклоненные внутрь сосуда, а также дуговидные, слегка отогнутые наружу (26), в том числе утолщенные изнутри (4). Плечики и стенки выпуклые, придонные части резко зауженные. Орнамент обычно покрывал верхнюю треть сосуда, реже половину. Венчики четырех емкостей украшены насечками по внешнему краю. По особенностям декора иткульская керамика памятника поделена на три группы: гребенчатая (рис. 4); гребенчато-ямочная (рис. 5, 23–26); неорнаментированная (рис. 5, 18–22). Последняя группа посуды, по-видимому, была хозяйственной и производственной.

Превалируют сосуды первой группы: их более 75%. Типичные мотивы гребенчатого орнамента – горизонтальные бордюры из сплошных или прерывистых линий (рис. 4, А, 1, 3, 8; Б, 1), разнонаклонных оттисков (рис. 4, А, 2, 4, 14, 17; Б, 1–3, 5, 7, 9), вертикальные и наклонные столбики-«фестоны» (рис. 4, А, 2, 6, 7, 10–19); на плечиках и стенках их дополняют бордюры из взаимопроникающих «заштрихованных» треугольников (рис. 4, А, 1, 4, 19; Б, 9). Изредка встречаются зигзаг, елочка, решетка, а также «паркетный» (шахматный) орнамент, близкий раннесредневековому карымскому (рис. 4, А, 5). Ямки и вдавления крупные и мелкие, в плане подтреугольные, округлые и овальные, обычно выстроены в пояски в основании шейки или в самом низу орнаментальной зоны на тулове. Гребенчатые чеканы разнообразные: длинные и короткие, широкие и узкие, с мелкими, средней величины и крупными зубцами, нарезанными как прямо, так и под углом. Оттиски гребенки прямоугольные, реже линзовидные. Кроме того, выделяются фигурные двузубчатые штампы, оставляющие на посуде специфические овальные углубления с перегородкой.

Вторая группа отличается ямочным декором, не свойственным зауральской традиции, но характерным для керамики гамаюнской культуры. Эти сосуды близки четвертой группе посуды гамаюнского типа (см. Бельтикова, 1977. С. 123–124. Рис. 2, 12, 13; Борзунов, 1992. С. 57. Рис. 12, 12–14).

Вероятно, к иткульскому комплексу относятся фрагменты четырех неорнаментированных миниатюрных сосудиков из глины с примесью песка (Сериков, 2013. С. 78. Рис. 122, 4).

Исетская керамика (рис. 5, 1–17). По размерам, форме и технологии производства она близка гамаюнской и иткульской. Сосуды круглодонные, обычно средней величины (11 экз.), реже большие (4) и малые (3). В глине – примесь талька; у двух горшков выявлены включения очень мелкой галечки. Венчики плоские, скошенные наружу (12), округло-приостренные (5), один уплощенный. Шейки высотой от 0.6 до 3.5 см, как правило, дуговидные с характерным утолщением изнутри (11), заимствованным у гончаров бархатовской культуры поздней бронзы лесного Зауралья и Притоболья. У одной емкости шейка практически вертикальная с утолщением изнутри. Кроме сосуда с неорнаментированной шейкой, у всех остальных ее основание декорировано пояском ямок и наколов подтреугольной и округлой форм. Довольно часто пояски мелких ямочек и наколов – одинарных и сдвоенных (типично гамаюнский элемент) – встречаются на плечиках и стенках сосудов. Орнамент на тулове разреженный. Основные мотивы – пояски разнонаклонных оттисков гребенчатого (рис. 5, 5, 10) или гладкого штампа (рис. 5, 13, 17), ряды прокатанной гребенки (рис. 5, 5, 15), бордюры из взаимопроникающих треугольников (рис. 5, 6).

Рис. 5. Керамика исетской (1–17) и иткульской (18–22 – без орнамента; 23–26 – переходный тип) культур. Fig. 5. Pottery of the Iset (1–17) and Itkul (18–22 – without ornamentation; 23–26 – transitional type) cultures

Гороховская керамика (рис. 3, 19–21). Больших и средних размеров горшечные сосуды с большой (4 экз.) или малой (1) примесью талька (мелкотолченого и зернами), в одном случае с добавлением слюды. Четыре емкости – с плоскими и уплощенными венчиками, дуговидными, отогнутыми наружу шейками, выпуклыми плечиками и стенками – украшены на шейке и плечиках резным орнаментом (частые наклонные оттиски, елочка, сетка). От пятого сосуда сохранился обломок наклоненной внутрь емкости прямой шейки с уплощенным венчиком, декорированной пояском защипов. Для керамики гамаюнской и исетской культур прочерченные и резные орнаменты не характерны. На посуде, собранной с иткульских памятников, резные узоры и защипы фиксируются крайне редко (см. Берс, 1963. Рис. 23, 6; Бельтикова, 1986. Рис. 2, 1, 2). Возможно, это также обломки гороховских сосудов.

Баитовская керамика (рис. 3, 16, 17, 18). Три сосуда – большой и два средней величины, возможно, горшечные, с низкими дуговидными шейками, слегка отогнутыми наружу, узкими плоскими венчиками и выпуклыми стенками. Один из горшков украшен по основанию шейки пояском круглых ямок (рис. 3, 16); в глине – небольшая примесь мелкотолченого талька, слюды и, возможно, песка. Вторая емкость – с примесью толченого талька – декорирована по шейке линией жемчужин, по плечикам – пояском наклонных резных оттисков-насечек (рис. 3, 17). В глине третьего сосуда (рис. 3, 18) зафиксирована только примесь песка. Его венчик и обратная сторона шейки под венчиком украшены оттисками фигурного гребенчатого чекана, шейка – пояском крупных жемчужин. Орнамент из жемчужин не встречается на гамаюнской, иткульской и исетской посуде. Это традиция, характерная для керамики лесостепного Тоболо-Иртышья, а с VI в. до н.э. – таежного Сургутского и Нижнего Приобья (калинкинская культура).

В Тюменском и Курганском Притоболье баитовские комплексы датируются VII/VI–IV вв. до н.э. По заключениям специалистов, в V–IV вв. до н.э. более сильные гороховские, а затем саргатские племена, начали вытеснять баитовские общины из долин Тобола и низовий Исети, прежде всего в северном направлении (Матвеева, 1989. С. 98–100; Цембалюк, 2017. С. 13–20).

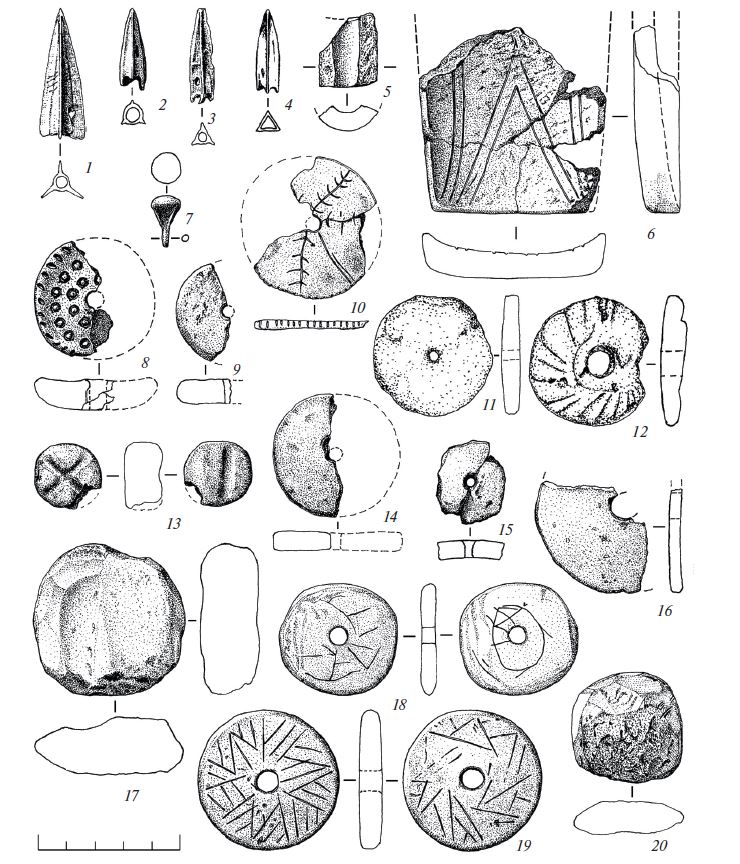

Вещевой комплекс (рис. 6; 7). К орудиям и производственным отходам этого времени отнесены предметы из металла (наконечники стрел), камня (галька-отбойник, пластины, скребки, отщепы, плитки и сколы с них), кости (заготовка длинного наконечника стрелы, кончик острия, обработанный металлическим орудием), глины (диски-маховички, грузила от рыболовных сетей, подвески, скребки-шпатели, штамп для нанесения на гамаюнскую посуду волнисто-прокатанного орнамента). Особую группу составляют находки, связанные, по мнению Ю.Б. Серикова, с «металлургическим» производством населения иткульской культуры: кусочек лимонита (бурый железняк, болотная руда), слиток и капля меди, фрагменты тиглей с вкраплениями меди, ошлакованный обломок шейки «иткульского» сосуда, оплавившаяся медная пронизка, а также медный наконечник стрелы (Сериков, 2013. С. 77‒80. Рис. 110, 6; 111; 124, 5‒8).

Предметы из меди (определение визуальное). Наконечники стрел – 4 экз. (рис. 7, 1‒4). Все они относятся к иткульской культуре, имеют дефекты литья и признаки использования.

Наконечник 1 – трехгранный короткий узкий (3.0 × 0,8 см) с внутренней втулкой, сводчатой головкой и гранями, переходящими в шипы (рис. 7, 4). По классификации Г.В. Бельтиковой, он относится к иткульским изделиям типа БС 26, датируемым V‒IV вв. до н.э. (Бельтикова, 1982. С. 73). Кроме того, близок ананьинским предметам конечного типологического разряда (далее КТР) С‒50, бытовавшим в Волго-Камье в VI‒III вв. до н.э. (Кузьминых, 1983. С. 110), а также савроматским и сарматским (прохоровским) наконечникам XVIII типа V‒II вв. до н.э. (Смирнов, 1961. Табл. 5; Мошкова, 1963. Табл. 16).

Наконечник 2 – короткий (3.3 см), со сломанным острием, узкий (соотношение его ширины и длины – 1:4) трехгранный с внутренней втулкой, сводчатой головкой и выступающими шипами (рис. 7, 3). На одной из сторон прослеживается поперечный валик. Типологически аналогичен предыдущему.

Наконечник 3 – короткий, узкий (3.0 × 0.85 см), трехгранный с внутренней втулкой, сводчатой головкой и выступающими шипами (рис. 7, 2). Относится к типу БС 16 иткульских изделий VI–IV вв. до н.э. (Бельтикова, 1982. С. 71), КТР С‒50 ананьинских наконечников VI–V вв. до н.э. (Кузьминых, 1983. С. 110, 238) и типу XVIII уральских сарматских (прохоровских) IV в. до н.э. (Мошкова, 1963. Табл. 16).

Наконечник 4 – большой, широкий (4.3 × 1.5 см), трехлопастной, с внутренней втулкой, без шипов и с головкой, переходной от сводчатой к треугольной (рис. 7, 1). Сходен с иткульскими наконечниками типов БС 16 и 18, датированным V–IV/III вв. до н.э. (ср.: Бельтикова, 1982. С. 71), отчасти с крупными наконечниками КТР С–50 VI–V вв. до н.э. Ананьинского могильника (Кузьминых, 1983. С. 110. Табл. XLVI, 72, 73). Тем не менее его массивность и широкие лопасти более соответствуют западносибирским тагарским и предкулайским формам.

К иткульскому литейному комплексу относятся медный литник, обрубленный при изготовлении наконечника стрелы (рис. 7, 7), два кусочка медной проволоки, не менее десятка медных «сплесков» и столько же ошлакованных обломков керамики.

Среди каменных орудий выделяются два массивных (18.0 × 7.0 × 4.5 и 18.6 × 7.5 × 4.8 см) песта. Они подшлифованные цилиндрические, в сечении овальные, изготовлены из крупнозернистых пород. Первое сохранилось полностью. На его верхнем конце проточена узкая (0.7 см) поперечная канавка, у края имеется небольшой скол (рис. 6, 3). Верхняя часть второго изделия обломана, у его нижнего конца прослеживаются сколы. От длительного пребывания во влажной среде поверхность песта покрыта «кавернами» (рис. 6, 2). Торцы орудий несут следы сработанности. Сходные формы, найденные на памятниках иткульской, исетской и гамаюнской культур, использовались для дробления руд и каменного талька. В нашем случае песты можно связать с иткульскими производственными объектами.

Предметы из каменного талька представлены обломком литейной формы, тремя дисками-«маховичками» и двумя дисковидными предметами без отверстий. Все они – типичные атрибуты иткульской культуры.

Фрагмент створки литейной матрицы (рис. 7, 6) – подтрапециевидной в плане формы, размерами 6.7 × 6.5 см, толщиной 0.7–0.8 см, с выпуклой внешней поверхностью. По-видимому, в двустворчатой форме отливались кельты овального сечения с длиной лезвия около 5 см. Орнамент на обломке – отходящий от лезвия двойной треугольный фестон и парные изогнутые линии по бокам – соответствует декору ананьинских кельтов с трапециевидной и арковидной фасками КТР КАН‒46 и КАН‒54‒2. Такие орудия датируются, соответственно, VI–V и VIII–VII вв. до н.э. (ср.: Кузьминых, 1983. С. 64, 65. Табл. VIII, 13–15; IX, 17).

Диски-«маховички» – два целых и один обломок – круглые, плоские, диаметром 4–5 см, каждое с отверстием в центре (рис. 7, 10, 18, 19). С обеих сторон или только с одной украшены резным солярным декором (кольца, спирали, исходящие из центра «лучи»). На «гурте» одного кружка нанесены частые нарезки-рубчики (рис. 7, 10). Подобные изделия известны на исетских, гамаюнских и иткульских поселениях (см. Берс, 1963. Рис. 18, 5; 19, 14, 15; Бельтикова, 1986. Рис. 6, 8, 9; Борзунов, 1992. Рис. 19, 11, 14). Е.М. Берс и Г.В. Бельтикова обратили внимание на присутствие таких предметов на дне иткульских горнов и высказали предположение, что эти диски использовались в магических обрядах либо как части воздуходувных устройств (Бельтикова, 1986. С. 75). Другие исследователи их интерпретируют как «пряслица» для веретен. Между тем эти каменные и керамические кружки чаще находят на памятниках, не связанных с выплавкой металла, тем более с массовым ткацким производством. Скорее всего такие изделия, насаженные на деревянный стержень, были в большинстве случаев составной частью приборов для добывания огня (см. Сериков, 2005).

Рис. 6. Обломок тигля из сосуда гамаюно-иткульского (исетского?) типа (1); изделия из камня (2, 3); керамические иткуль- ские (?) чаши (4, 5); фрагмент сосуда переходного гамаюно-иткульского типа (6). Рисунки В.И. Стефанова. Fig. 6. A fragment of a crucible from a vessel of the Gamayun-Itkul (Iset?) type (1); lithic objects (2, 3); ceramic Itkul (?) bowls (4, 5); a fragment of a vessel of the transitional Gamayun-Itkul type (6). Drawings by V.I. Stefanov

Среди находок – большое дисковидное орудие (5.3 × 5.2 × 2.0 см) клиновидного сечения (рис. 7, 17) и малое (4 × 4 × 1 см) с линзовидным профилем (рис. 7, 20). Возможная атрибуция первого – молоток, заготовка булавы или рыболовного грузила, второго – заготовка «маховичка» или грузила.

В коллекции также имеется небольшая (2.4 × 2.4 × 1.4 см) «таблетка» из каменного талька, напоминающая игральную фишку. На одной ее стороне вырезан косой крест, на противоположной – прямая канавка (рис. 7, 13).

Предметы из глины и керамики. Обломки дисков-«маховичков» из неорнаментированных стенок сосудов (рис. 7, 9, 11, 12, 14, 16). Одно изделие подпрямоугольное (3 × 2 см), три круглые, диаметром 4–6 см.

Фрагмент глиняного лепного «пряслица»-маховичка линзовидного сечения диаметром 4.5 см (рис. 8, 8). На его уплощенной стороне – солярный орнамент в виде двух вписанных одна в другую окружностей, составленных из оттисков полой трубочки (перо птицы?); по краю диска нанесены мелкие частые насечки. Такие изделия не характерны для горно-лесного Зауралья, но обычны в культурах Тоболо-Иртышья (юртоборская, баитовская, богочановская, саргатская и др.).

Атрибуты литейного производства. Фрагмент (2.4 × 2.0 см) воздуходувного сопла. Диаметр изделия – 2.4 см, продольного отверстия – 1.2 (рис. 7, 5). Относится к разряду типичных артефактов иткульской культуры.

Две практически целые чаши – открытые толстостенные с примесью талька и без орнамента, относящиеся к иткульской тигельной посуде. Одна из них – плоскодонная, трапециевидного профиля, высотой 6.7–7.5 см, с диаметром по венчику 15 см (рис. 6, 4). Вторая – круглодонная, в сечении сегментовидная, высотой 6.2 см, с диаметром по венчику 10.7 см (рис. 6, 5).

В коллекции также есть обломок тигля, изготовленного из обломка стенки сосуда гамаюно-иткульского (исетского?) типа (рис. 6, 1). С внутренней стороны черепка предмет оформлен налепными бортиками – прием, характерный для архаичной металлообработки.

Анализ и его итоги. Шайтанское озеро II – типичное приозерное неукрепленное поселение горно-лесного Зауралья, но с наибольшей площадью раскопов. Его характеризует высокая, по местным меркам, насыщенность культурного слоя материалами раннего железного века: 8-9 ед. на 1 м2. Размеры поселения превышали общую площадь раскопанных участков. Границы селищ и стоянок в каждом промысловом сезоне, по-видимому, менялись в зависимости от количества их обитателей и выбора места в пределах выявленной обитаемой зоны.

Прибрежная полоса Шайтанского озера в начале железного века была освоена носителями трех культур – гамаюнской (IX–IV вв. до н.э.), иткульской (VIII/VII–III/II вв. до н.э.), исетской (IX/VIII–IV вв. до н.э.). Со временем поселенцы стали использовать соседние невысокие скальные выходы для размещения своих капищ и редких погребений. Одно из таких святилищ с остатками захоронений и жертвенных комплексов, сопровождавшихся материалами исетской и иткульской культур, Ю.Б. Сериков раскопал на скалах Южного Шихана (рис. 1, Б). Поселения и культовые объекты этого времени известны и в других местах вокруг водоема (см. Сериков, 2013. С. 150–152. Рис. 100).

Генезис и экономика населения зауральских культур хорошо известны. Первые коллективы гамаюнской культуры с керамикой вагильского типа сформировались в бассейнах Сосьвы, Лозьвы и верховьях Тавды в X–IX вв. до н.э. на основе общин финала эпохи бронзы лозьвинской культуры бассейна Конды при участии мигрировавших на юг групп с керамикой атлымского типа Нижнего Приобья. Далее основная масса представителей нового «этноса» переселилась в горно-лесное Зауралье (Борзунов, 1992. С. 26–27, 87–143), в области, занятые западными поселениями бархатовской культуры конца эпохи бронзы, а главное – формирующейся местной иткульской начала железного века. Данная миграция была частью общего сдвига носителей таежных культур рубежа бронзового и железного веков с «крестовой» керамикой из Нижнего и Среднего Приобья в южные и восточные районы Западной Сибири, а также лесное Приуралье, в условиях плювиала – похолодания и увлажнения климата в лесной полосе севера Евразии (Косарев, 1979; 1981. С. 181–205; Борзунов, 1992. С. 3, 90–91, 139–140). Хозяйственная деятельность пришельцев и аборигенов лесного Зауралья существенно различалась. Об этом свидетельствуют локализация и типы поселений, орудийные комплексы и результаты анализов костных остатков. Основой экономики гамаюнских общин X–IV вв. до н.э. были охота и рыболовство, меднолитейное производство у них оставалось в зачаточном состоянии. Гамаюнские орудия труда изготовлены из камня, кости, дерева и глины. К азам разведения и содержания домашнего скота мигранты приобщились под влиянием аборигенов лесного Зауралья (Косинцев, 1986; Борзунов, 1992. С. 66–86).

Население бархатовской культуры XI/X–VIII/VII вв. до н.э., проживавшее большей частью на равнинных территориях Тюменского и Курганского Притоболья, практиковало многоотраслевое хозяйство при ведущей роли скотоводства (разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей); дополнительные занятия – рыболовство, охота и земледелие (Аношко, 2007).

Кланы зауральских металлургов, по версии Г.В. Бельтиковой, выделились из общей массы лесного зауральского населения, прежде всего межовской культуры, и стали основой формирования Зауральского (иткульского) очага металлургии VII–IV/III вв. до н.э. Их укрепленные центры находились на горных вершинах, высоких мысах и берегах со скальной основой (Бельтикова, 1977, 1982, 1986, 2005).

Около IX–VII вв. до н.э. в лесном Зауралье на базе гамаюнских, бархатовских и ранних иткульских общин сформировалась гетерогенная исетская культура. Ее носители занимались охотой, рыболовством, разведением домашнего скота, меднолитейным делом. На основании находок исетской керамики на иткульских городищах и распространения такой же посуды на инокультурных поселениях от Камы до Барабы, предполагается, что именно эти коллективы обеспечивали иткульских металлургов продуктами скотоводства и охоты, а также осуществляли посреднические операции с иткульским цветным металлом (Борзунов, 2019).

Самыми ранними поселениями рубежа бронзового и железного веков в западной части Шайтанского озера были, по-видимому, гамаюнские, датирующиеся VIII–VI вв. до н.э. Это были небольшие сезонные стоянки рыболовов-охотников со следами камнеобрабатывающего производства. Позднее эту территорию освоили иткульские и исетские коллективы. Общие хронологические рамки их поселений: VII–III вв. до н.э. На поздних иткульских селищах V–III вв. до н.э., судя по находкам баитовской и гороховской керамики, обитали выходцы из Тюменского и Курганского Притоболья. Их посуда в малом количестве обнаружена и на других памятниках горно-лесного Зауралья.

Стационарные исетские, иткульские, тем более баитовские и гороховские, жилища в южном и северном раскопах не выявлены. Обитатели сезонных приозерных поселков сооружали, по-видимому, каркасно-столбовые постройки с неуглубленными полами. Зафиксированы остатки объектов с керамикой раннего железного века. Авторы раскопок склонны интерпретировать их как хозяйственно-производственные комплексы, в первую очередь меднолитейные. Судя по ошлакованным фрагментам с орнаментом, литейный объект, исследованный в северном раскопе, связан не с иткульской, как считалось ранее (Сериков, 2011. С. 153‒157. Рис. 2; 2013. С. 60–64. Рис. 102, 1–3), а с исетской культурой. Остальные комплексы явно иткульские. Об этом свидетельствуют обломки тигельной и ошлакованной производственной посуды, в том числе с каплями меди, часть медных «сплесков», фрагмент литейной формы кельта, осколок глиняного сопла, каменные песты, а также четыре медных наконечника стрел VI–III вв. до н.э. с дефектами литья.

По сравнению с крупными производственными иткульскими центрами (Гора Думная, Иткульское I, Иртяшские, Серный Ключ, Зотинские I и III, гора Петрогром, остров Каменные палатки, Вишневый остров и др.), остатков меднолитейного производства раннего железного века на поселении Шайтанское Озеро II не так много, а каменных, глинобитных и комбинированных домниц вообще нет. Следы выплавки и обработки черного металла, а также орудия из железа не обнаружены. Вкупе с топографией памятника это указывает на то, что основой хозяйства обитателей поселков была промысловая деятельность – рыболовство и охота. Вспомогательную роль играли сбор дикоросов, домашние производства (гончарное, камнеобрабатывающее, меднолитейное) и, возможно, содержание небольшого количества домашнего скота. Эти занятия имели сезонный и циклический характер.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ, тема № FEUZ-2020-0056, а также при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 118-09-40011.

Библиография

- 1. Аношко О.М. Общая характеристика бархатовской культуры позднего бронзового века Зауралья // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь / Отв. ред. М.П. Вохменцев. Курган: Курганский гос. ун-т, 2007. С. 114–122.

- 2. Бельтикова Г.В. Иткульские поселения // Вопросы археологии Урала. Вып. 14. Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1977. С. 119–133.

- 3. Бельтикова Г.В. Медные наконечники стрел с иткульских памятников // Вопросы археологии Урала. Вып. 16. Археологические исследования Севера Евразии. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1982. С. 65–78.

- 4. Бельтикова Г.В. Иткульское I городище – место древнего металлургического производства // Вопросы археологии Урала. Вып. 18. Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1986. С. 63–79.

- 5. Бельтикова Г.В. Среда формирования и памятники Зауральского (иткульского) очага металлургии // Археология Урала и Западной Сибири / Ред. В.А. Борзунов. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2005. С. 162–186.

- 6. Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. 2-е изд. Свердловск: Кн. изд-во, 1963. 84 с.

- 7. Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков (гамаюнская культура). Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 1992. 189 с.

- 8. Борзунов В.А. О культурной принадлежности иткульский и гамаюно-иткульских древностей Зауралья // Российская археология. 2019. № 3. С. 131–146.

- 9. Корочкова О.Н., Мосунова А.В., Спиридонов И.А., Стефанов В.И. Погребальные комплексы святилища эпохи бронзы Шайтанское озеро II на Среднем Урале // Российская археология. 2018. № 1. С. 135–149.

- 10. Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Культовый памятник эпохи бронзы на Шайтанском озере (по материалам раскопок 2008 г.) // Российская археология. 2010. № 4. С. 120–129.

- 11. Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Культовый памятник эпохи бронзы на Шайтанском озере под Екатеринбургом (по материалам раскопок 2009–2010 гг.) // Российская археология. 2013. № 1. С. 87–96.

- 12. Косарев М.Ф. К проблеме палеоклиматологии и палеогеографии юга Западно-Сибирской равнины в бронзовом и железном веках // Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири / Ред. Л.А. Чиндина. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1979. С. 37–42.

- 13. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 278 с.

- 14. Косинцев П.А. Особенности хозяйства восточного склона Урала в раннем железном веке // Вопросы археологии Урала. Вып. 18. Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск: Уральский гос. ун-т, 1986. С. 79–89.

- 15. Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке (медь и бронза). М.: Наука, 1983. 257 с.

- 16. Матвеева Н.П. Начальный этап раннего железного века в Тоболо-Ишимской лесостепи // Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков / Ред. М.Ф. Косарев и др. Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 1989. С. 77–102.

- 17. Мошкова М.Г. Памятники прохоровской культуры. М.: АН СССР, 1963 (Археология СССР. Свод археологических источников; вып. Д1-10). 56 с.

- 18. Сериков Ю.Б. К вопросу о сакральном и функциональном назначении так называемых пряслиц // Археология Урала и Западной Сибири / Ред. В.А. Борзунов. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2005. С. 93–101.

- 19. Сериков Ю.Б. Клады Шайтанского озера // Вопросы археологии Урала. Вып. 26. Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. С. 151–160.

- 20. Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности: монография. Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. акад., 2013. 408 с.

- 21. Сериков Ю.Б., Корочкова О.Н., Кузьминых С.В., Стефанов В.И. Шайтанское Озеро II: новые сюжеты в изучении бронзового века Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 2 (38). С. 67–78.

- 22. Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. М.: АН СССР, 1961 (Материалы и исследования по археологии СССР; № 101). 162 с.

- 23. Цембалюк С.И. Баитовская культура начала раннего железного века в лесостепном и подтаежном Притоболье лесостепном и подтаежном Притоболье: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2017. 20 с.

- 24. Шаманаев А.В. Клад каменного сырья и заготовок с оз. Шайтанского // 120 лет археологии восточного склона Урала. Ч. 2 / Отв. ред. В.Т. Ковалева. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 1999. С. 19‒24.

- 25. Шаманаев А.В. Клады каменного сырья и изделий: проблемы интерпретации // Документ. Архив. История. Современность. Ч. 1. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т, 2000. С. 40‒43.

- 26. Шаманаев А.В. Клад каменного сырья с озера Шайтанского (горно-лесная часть Среднего Зауралья) // Клады: состав, хронология, интерпретация / Отв. ред. Д.Г. Савинов. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2002. С. 197‒200.