- Код статьи

- S086960630013168-3-1

- DOI

- 10.31857/S086960630013168-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 80-96

- Аннотация

Исследование исторической динамики расселения в Верховьях Волги и Западной Двины вблизи валдайских водоразделов проведено на основании учета археологических памятников раннего железного века, раннего средневековья и древнерусского времени. По архивным данным, сводам «Археологической карты России» и результатам разведок создана база данных археологических памятников. Использованы возможности геоинформационных систем (программа QGIS, инструмент анализа «теплокарта»), а также лазерного сканирования с применением беспилотного летательного аппарата. Исследования обосновывают заселение микрорегиона в раннем железном веке группами носителей традиций дьяковской археологической культуры. Вторая половина I тыс. н.э. характеризуются активным распространением памятников, относимых преимущественно к культуре псковских длинных курганов, которые отражают иную структуру расселения и иное расположение памятников в рельефе. В древнерусское время на фоне укрупнения памятников наблюдается их концентрация в местах «транспортных узлов» (водоразделы, близкий контакт трех речных бассейнов). Выявлена новая для этой территории категория памятников – каменные скопления, находящие аналогии в древностях Приладожья.

- Ключевые слова

- расселение, верховья Волги и Западной Двины, Оковский лес, ранний железный век, средневековье, ГИС, лазерная съемка

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 373

Введение Осваивая территорию, человек участвует в формировании нового ландшафта, в котором природные особенности сочетаются с трансформациями, привнесенными хозяйственной и культовой деятельностью. Созданная пространственная среда становится привычным окружением, которое воспринимается как данность местными уроженцами. На основании запечатлений детства формируется стереотип нормы, позволяющий выносить образные суждения: «как у нас» и «не как у нас». Так в самом общем виде становление культурного ландшафта (или привычного пространства жизни) связано с формированием идентичности.

Изучение исторических ландшафтов занимает важное место в археологии и далеко выходит за границы реконструкции природного окружения и ресурсной зоны. Изучение пространства сельской жизни - особое на правление исследований. Интерес к историческим обликам сельских местностей проявляется в конце прошлого века и связан с фундаментальными исследованиями сельского средневековья (Чернов, 1989, Макаров, Спиридонова, 1993, Hook,1985). С.З. Чернов, посвятивший многие годы исследованию исторических древнерусских ландшафтов, пишет: «Пожалуй, ни одно из современных понятий не передаст столь емко запечатленную в земле память культуры, как понятие исторического ландшафта. Ландшафт несет не только историко-географическую информацию, но представляет органическое сочетание элементов природы с произведениями человеческой мысли и труда. Это удивительное явление, в котором синтезированы столь далеко лежащие области культуры, как отношение народа к природной среде, его хозяйственный и социальный уклад, художественный строй мышления и мировидение, проявляющиеся в организации пространства.» (Чернов, 1989, 413). Результаты изучения исторических ландшафтов в контексте самых разных исторических проблем в последние десятилетия были представлены в фундаментальных обобщениях (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001, Сельская Русь в IX-XVI вв., 2008, История северорусской деревни X-XIII веков, 2009, Кренке, 2019). В наши задачи входило исследовать расселение в 1 тыс до н.э. – первой трети II тыс н.э. в миркорегионе, который, благодаря своему географическому положению, являлся то рубежом, то связующим звеном для населения различной культурной принадлежности, имел важное стратегическое значение транспортного узла, но оставался мало населенной периферией, условным «дремучим лесом», упоминаемым в важнейших исторических текстах: ПВЛ и «Об управлении империей». Изучаемая территория расположена на северо-западе Валдайской возвышенности. С запада и юго- запада она, ограничена водоразделами рек бассейнов Волги, Невы и Западной Двины, а с востока – цепочкой верхневолжских озер, соединившихся в один водоем после сооружения в 1841 г. бейшлота, образовавшего Верхневолжское водохранилище (Рагозин, 1880, с. 46). Под расселением мы понимаем как освоенность территории, так и предпочтения населения в использовании рельефных и микроландшафных ситуаций, формирование ресурсных зон, культурную трансформацию освоенной среды. С этой целью проведены междисциплинарные исследования, включавшие разностороннее изучение экосистем, выявление особенностей, обусловленных антропогенной деятельностью (Куприянов, 2020а, Куприянов, 2020б, Mazei, et al., 2020). В этой статье отражен хронологический аспект расселения. В качестве основного его маркера использованы археологические памятники микрорегиона и прилегающей территории.

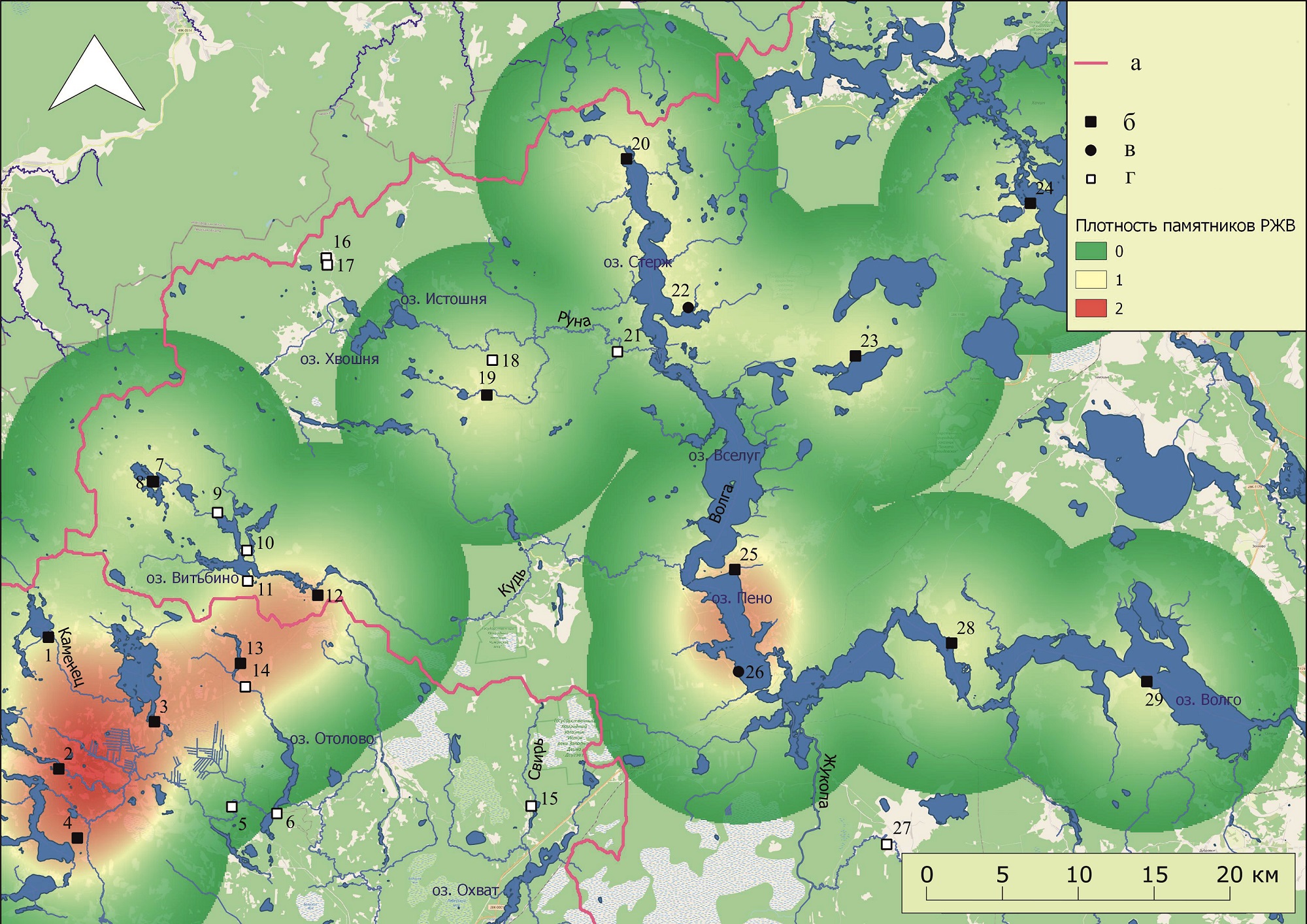

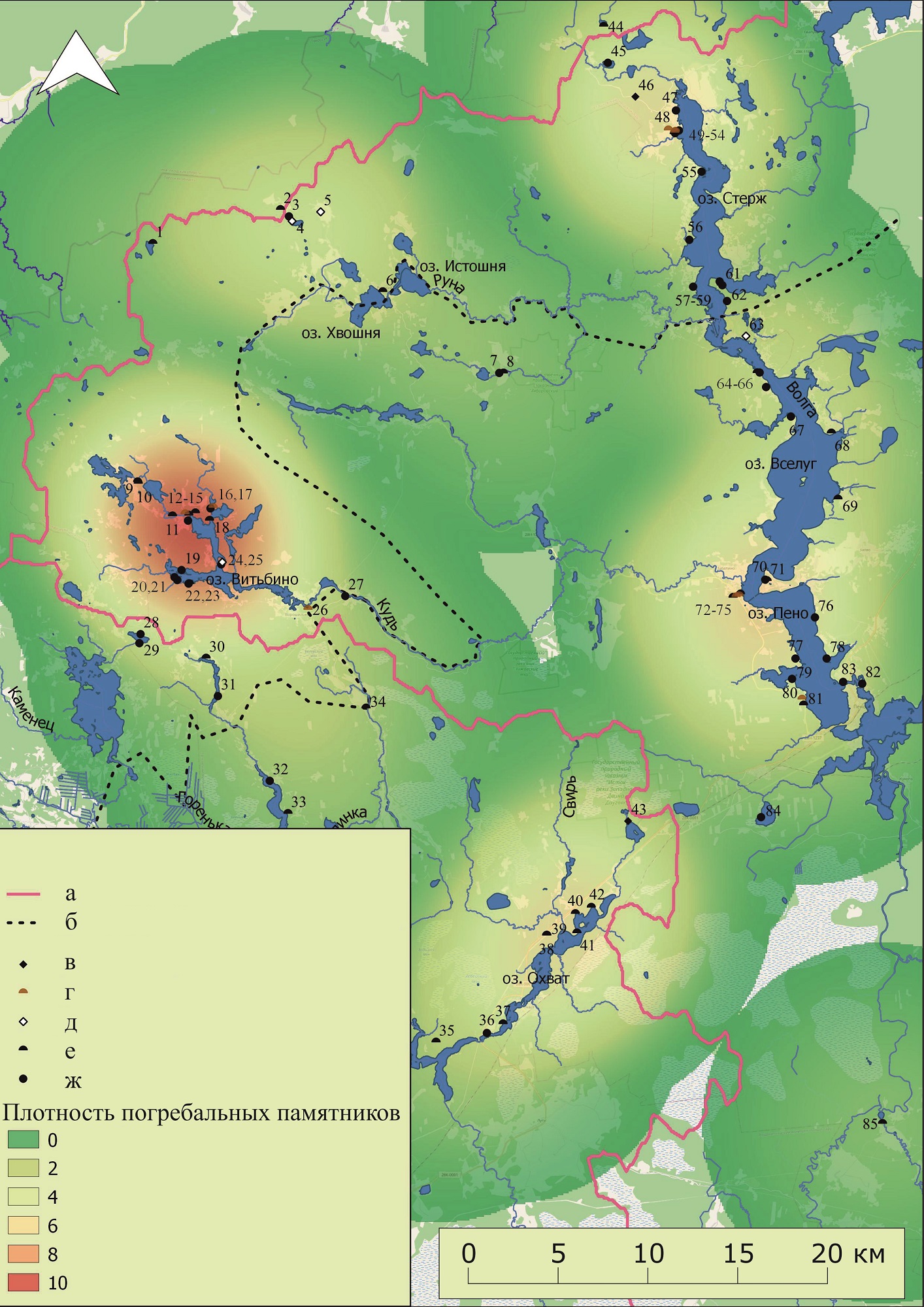

Рис. 1. Расположение памятников раннего железного века в верховьях Западной Двины и Волги. 1 – Шарыгино; 2 – Песчаха; 3 – Синьково (Дмитрово); 4 – Савино (Андроново); 5 – Стеклино; 6 – Семченки (Торопово); 7 – Глазово 1; 8 – Глазово 2; 9 – Плоское (Гора); 10 – Михайловщина; 11 – Витьбино; 12 – Ворошилово; 13 – Москва 1; 14 – Москва 2; 15 – Маринницы; 16 – Верхмарево (северное); 17 – Верхмарево (южное); 18 – Руна-Заборовка; 19 – Заборовка-Лихуша; 20 – Новинка (Стерж); 21 – Руно; 22 – Поребрица 2; 23 – Пихтень; 24 – Никола Рожок; 25 – Нечаевщина (Нечай Городок); 26 – о. Дубовец; 27 – Ве- тожетка; 28 – Городище; 29 – Казаково. Условные обозначения: а – водораздел; б – городища раннего железного века (ржв); в – селища ржв; г – городища, условно относимые к ржв. Fig. 1. Location of the Early Iron Age sites in the upper Western Dvina and Volga regions

Геоморфологические особенности местности отличаются от окружения. Дочетвертичные породы полностью перекрыты отложениями плейстоценовых оледенений, мощность которых колеблется от 40 до 200 м. Основную их часть представляют ледниковые отложения вепсского горизонта осташковской стадии валдайского оледенения (Astakhov, 2016). Выражен преимущественно грядово-холмистый и беспорядочно-холмистый рельеф, образовавшийся во время валдайского оледенения. Он осложнён озовыми грядами, из крупнозернистых песков с многочисленными включениями валунов и гравия (Третьяков, 1959). Озовые гряды, моренные грядовые холмы, имеют преимущественно северо-западную ориентировку, высоту от 6 до 20 м и длину от 100 м до 1,5 км. Характер отложений и рельеф, выраженные в обилии глубоких замкнутых котловин и обширных плоских междуречий, способствуют слабой дренированности, обилию озёр и болот (Исаченко А., 1985, с. 167-168). Важно отметить низкую скорость изменений местного рельефа в голоцене; процессы денудации и аккумуляции слабо развиты, что обуславливает сохранность рельефа на протяжении всей истории заселения территории человеком.

В раннем железном веке (РЖВ) и в средневековье территория являлась зоной контактов археологических культур и исторических земель. Анализ картин расселения в эти эпохи позволит нам оценить, насколько культурная специфика и ландшафтная приуроченность памятников связаны между собой.

Методическая и информационная основа исследования

Для изучения особенностей расселения была создана база данных, объединившая материалы разных источников: Археологической карты России (АКР, 2012, с. 186-249), архивных материалов, публикаций и результатов разведок, проведенных в Пеновском районе Рунским отрядом ИА РАН в 2017-2020 годах. В нее включены следующие характеристики: типология памятников, их количественные и качественные характеристики, параметры топографии местности. Для анализа данных использовали ГИС QGIS 3.10 инструмент анализа «тепловая карта»1. Геоинформационные системы успешно используют во многих археологических исследованиях (например, Кренке, 2014, Афанасьев, 2016, Коробов, 2017, Matasov, Nizovtsev, Erman, 2019, Степанова, 2009).

Из созданной базы данных для каждого периода была построена карта плотности точечных объектов, без учета их весовых характеристик с заданным размером ячейки (пикселя) карты 100х100 м. Для периода РЖВ объектами для анализа послужили памятники, атрибутированные вещевым материалом, для других периодов анализировались погребальные памятники. На всех картах задана зона оценки плотности в 10 км. Ее радиус определен эмпирически, как отражающий наиболее общие тенденции в группировке памятников. Этот выбор, тем не менее, соответствует размеру ресурсной зоны лесных охотников-собирателей (Stules, 1985, р. 27). Отражение на карте расположения и плотности памятников сопряжено с учетом определённых условностей. Постановка на учет памятников предполагает регистрацию как отдельно стоящего кургана, так и курганной группы. На карте они различаются, но расчеты плотности проводятся без учета этих различий. Объединение на одной карте памятников всего периода создает картину параллельного их существования, в чем мы не можем быть уверены, не имея абсолютных датировок. Культурная атрибутика ряда памятников остается спорной. Выделение некоторых селищ, поставленных на учет в прежние годы, могло основываться на находках единичных фрагментов керамики. Понимая все эти обстоятельства, мы рассматриваем картирование в качестве исследовательского подхода в оценке общих тенденций в характере расселения и динамики отдельных интересующих нас признаков или их групп. В рамках первой публикации мы используем только одной характеристику – географические координаты. Также использовалось лазерное сканирование, проводимое с беспилотных летательных устройств. Его применение обусловлено тем, что подавляющее число памятников расположены под пологом леса и не могут быть эффективно зафиксированы фотокамерами.

Распространение памятников в раннем железном веке

Современный уровень исследованности позволяет фиксировать в микрорегионе 13 городищ. В список вошли как известные, так и открытые недавними разведками памятники. К последним относятся семь: Заборовка-Лихуша, Руна-Заборовка, Ворошилово, Верхмарево (северное и южное), Москва-2, Руно (рис. 1).

Городища характеризуется следующими отличительными признаками:

Геоморфологической основой площадки выбран мыс моренного холма, у подножья которого находится как минимум один водоем или водоток. Площади городищ варьируют в пределах от 300 до 2000 м2. Высоты площадок находятся в довольно узком диапазоне от 10 до 20 м.

Форма городища может быть описана как подтреугольная или овальная. Для большинства городищ характерны эскарпированные склоны и наличие дополнительных рвов и валов.

Культурный слой городищ, вне зависимости от его мощности (от 50 см до 1,5 метров), имеет тёмную окраску за счёт обилия частиц древесного угля, насыщен фрагментами камней, разрушенных прокаливанием, которое превратило их в дресву.

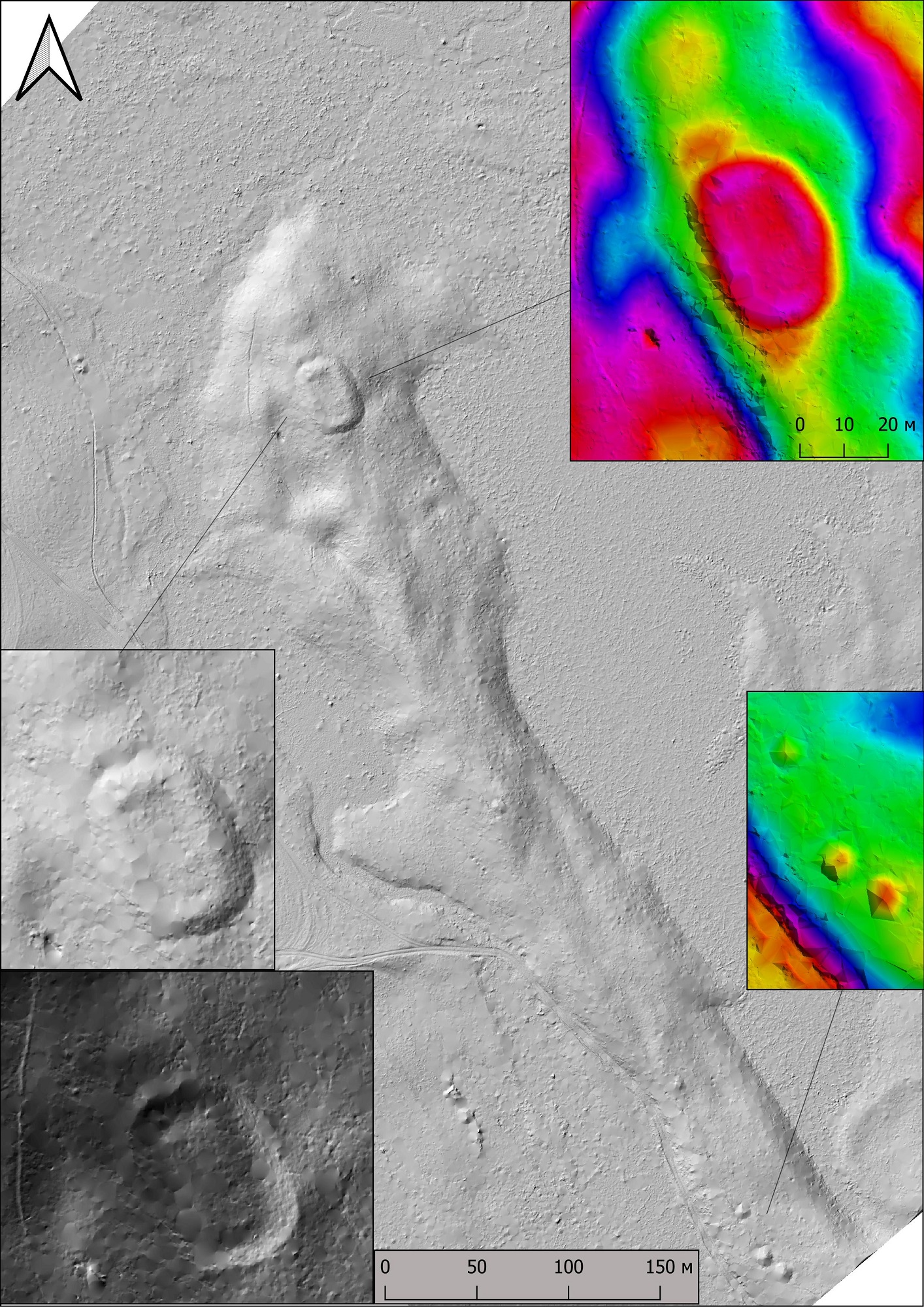

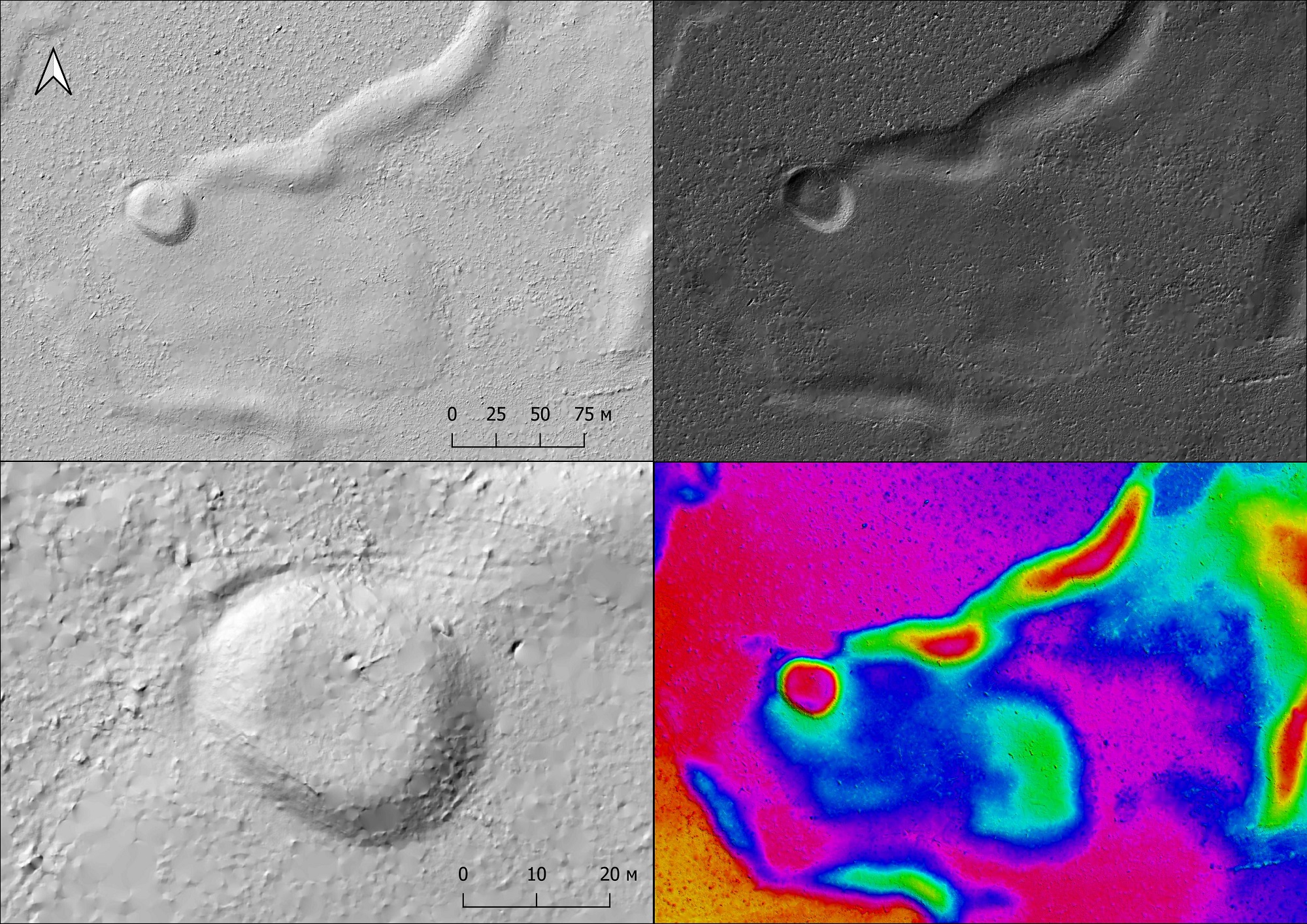

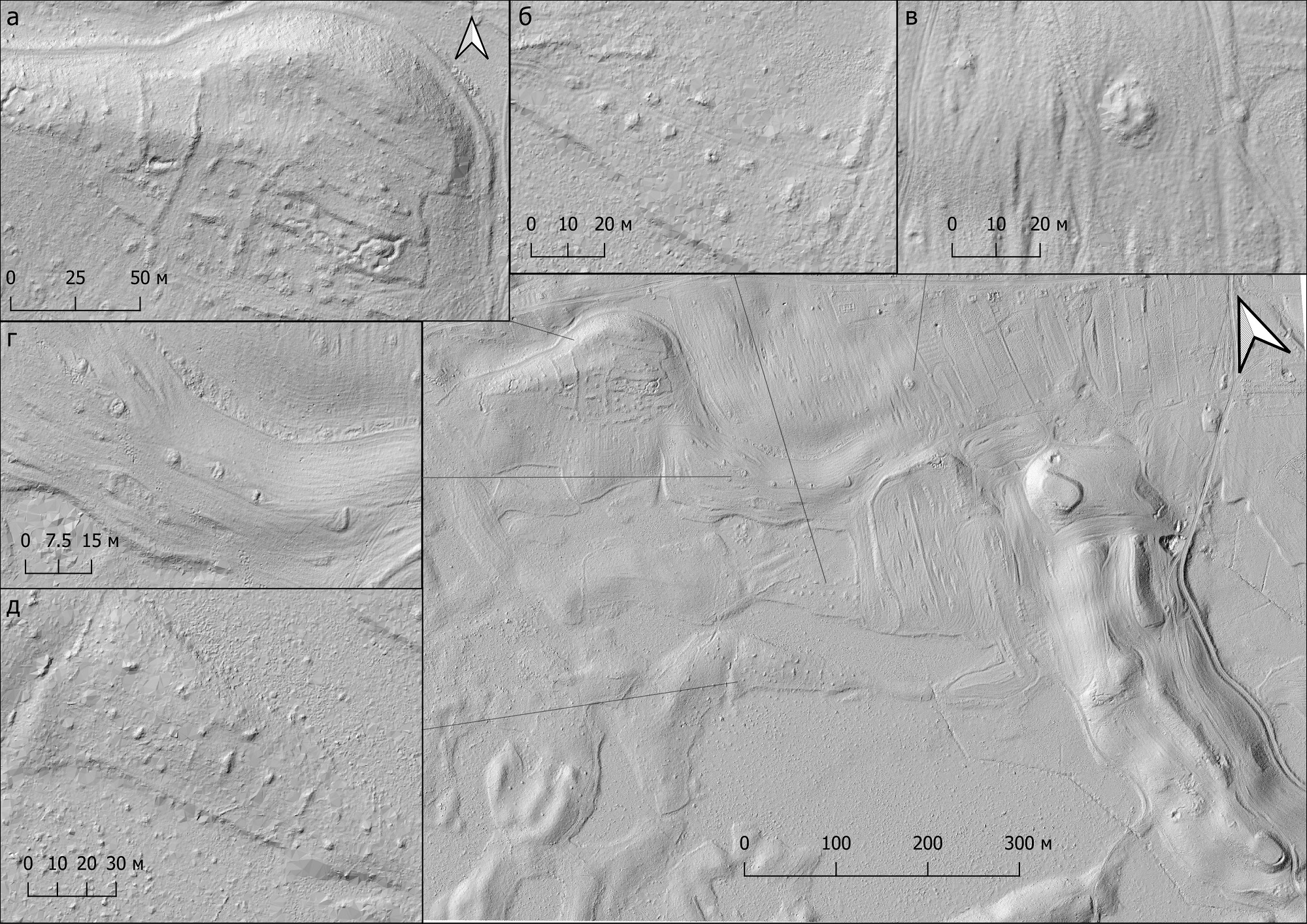

Типичны расположение и структура городища раннего железного века Заборовка-Лихуша (рис. 2.). Изображение получено в результате обработки данных лазерного сканирования. Хорошо видны мысовое расположение, фортификационная структура, включающая вал самого городища, ров на юге и добавочный мысовой вал и ров на севере. В южной части изображения заметна цепочка курганов, относящихся к раннему средневековью (см. раздел Памятники раннего средневековья).

Городища, включенные в базу, отнесены к раннему железному веку на основании одного или нескольких признаков из следующего списка: присутствие в слое сетчатой керамики, морфологический облик городища, темная окраска культурного слоя с большой примесью углей, сажи, колотого камня, находки грузиков дьякова типа, находки керамических шариков. Лепная керамика с тестом, насыщенным дресвой, типична для раннего железного века и раннего средневековья, поэтому мелкие фрагменты керамики не могли выступать в качестве хроноиндикатора. Гладкостенная керамика с нарезкой по краю венчика, тычковым орнаментом, подтреугольными ямками, характерная для вариантов днепро-двинской культуры (Короткевич, Мазуркевич, 1992, с. 68-69), не встречена. Фрагменты сетчатой керамики обнаружены на трех городищах (Заборовка-Лихуша, Ворошилово и Глазово). Для городища Заборовка-Лихуша получены две радиоуглеродные даты: IGANAMS 7118 – 2180±25BP (уголь из деревянной конструкции, глубина 55 см) и IGANAMS 7119 – 1450±20BP (уголь, глубина 35 см)2. Образец из нижнего слоя на глубине 0,55 м. из деревянной сгоревшей конструкции, находился в пределах одного горизонта с находками сетчатой керамики. Дату из верхнего слоя городища сложно связывать с определенной фазой его существования, так как слой сильно перемешан. Селища данного периода исключительно редки (два пункта). Они выделены по единичным находкам фрагментов керамики. В настоящее время это не следует считать убедительным доказательством (Кренке, 2016). Предположительно, одно из селищ было расположено на о. Дубовец, но однозначного мнения поэтому поводу нет (Исланова, 2012, с. 16, Шумкин, 1997, с. 169-211). Подчеркнем, что разведки на территории микрорегиона у городищ Ворошилово и Заборовка-Лихуша не выявили следов селищ раннего железного века. Сочетание данных, полученных за весь период исследования региона, с результатами наших исследований указывает на нетипичность селищ в структуре расселения в изученном микрорегионе.

Расселение затрагивает как побережья крупных водоемов, так и малых озер, озерных систем и рек. Анализ плотности расселения выявил его неравномерность. Предпочтительными для людей раннего железного века оказались водные системы бассейна Западной Двины. В округе оз. Витьбино и на территории, прилегающей к р. Руна, городища располагаются примерно в 10 км друг от друга или даже ближе. В центральном участке микрорегиона городища пока не обнаружены. Погребальные памятники в микрорегионе не выявлены.

Если радиусом в 5 километров можно характеризовать основную ресурсную зону сельскохозяйственного поселения, то радиус в 10 километров, судя по этнографическим наблюдениям, соответствует охвату ресурсной зоны лесных охотников собирателей (Stules, 1983 р. 27). Как известно, в любом обобщении заложен высокий риск несовпадения с конкретной ситуацией. Тем не менее, нам представляется важной информация о низкой плотности городищ. Отдаленное друг от друга расположение поселений не предполагает устойчивого визуального контакта, за исключением специальных сигналов, например, сигнальных дымов. Отсутствие систематических следов селищ позволяет нам рассматривать городища не как «убежища», а как основную форму расселения. Наличие системы городищ с определенной подработкой формы холма, рвами, валами указывает, что мысовые площадки, на которых располагались поселения, были ли освобождены от леса. Масштаб антропогенного влияния пока может только обсуждаться.

Рис. 2. Расположение городище Заборовка-Лихуша и курганов группы Заборовка-Лихуша. Изображения получены по ре- зультатам лазерного сканирования. Контрастные цвета позволяют увидеть небольшие перепады высот. Fig. 2. Location of the Zaborovka-Likhusha fortified settlement and mounds of the Zaborovka-Likhusha group. The images were obtained by means of laser scanning. Contrasting colours show minor differences in elevation

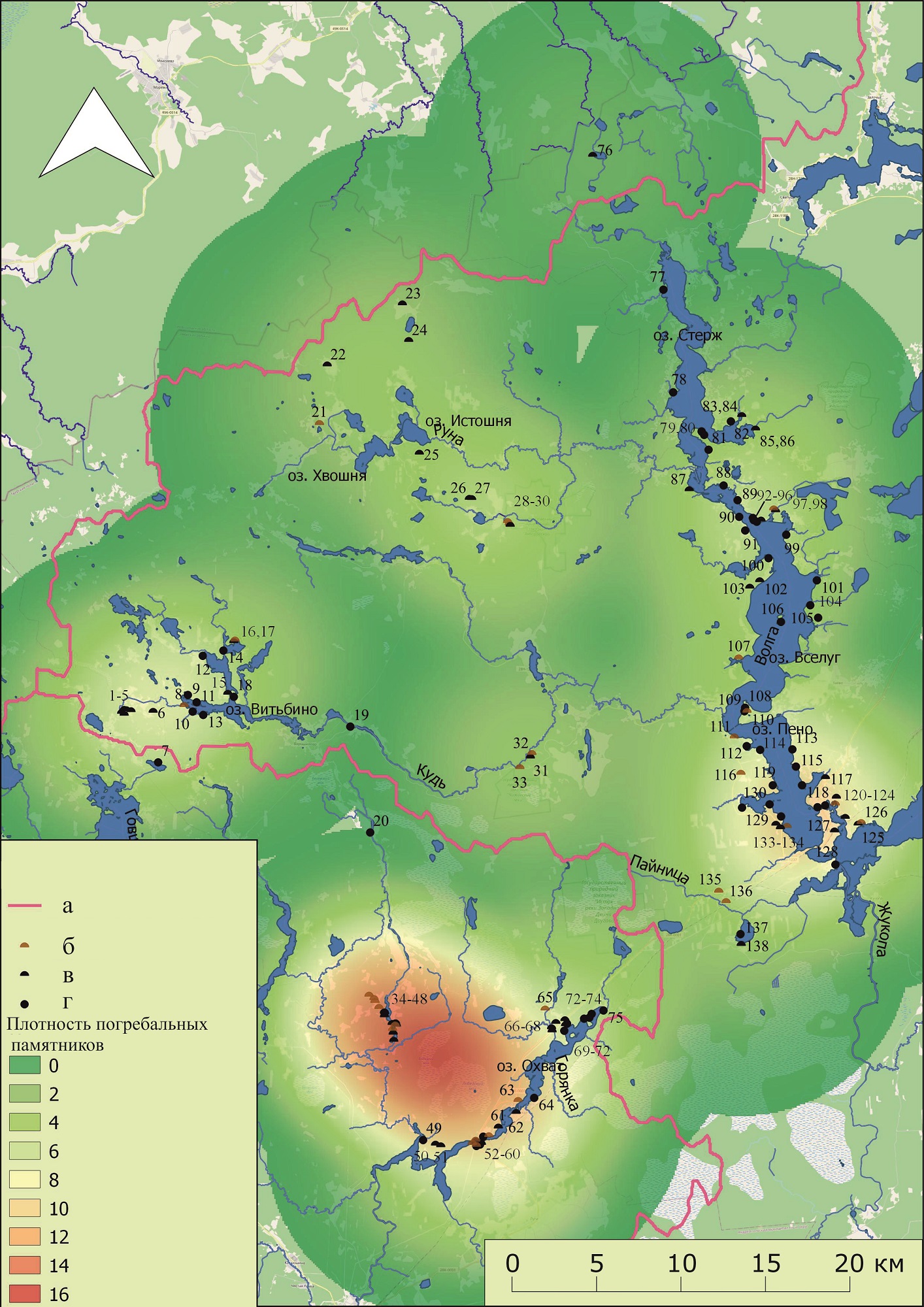

Рис. 3. Расположение памятников раннего средневековья в верховьях Западной Двины и Волги. 1–6 – Любино 1–6 (кг); 7 – Осечно 2 (с); 8 – Михайловщина (к); 9 – Михайловщина 2 (п); 10 – Нелегино 2 (с); 11 – Михайловщина 1 (с); 12, 14 – Плоское 1, 3 (с); 13 – Нелегино 1 (с); 15 – Михайловщина (кг); 16 – Плоское 5 (кг); 17 – Плоское 2 (к); 18 – Михайловщина 1 (п); 19 – Заселица (с); 20 – Калиновка (с); 21 – Старина (к); 22 – Верхмарево (кг); 23 – Меглино (кг); 24 – Колпино (кг); 25 – Рун- ский 2 (кг); 26, 27 – Заборовка 2, 3 (кг); 28 – Лихуша (кг); 29, 30 – Лихуша 1, 2 (к); 31, 31а – Бервенец (кг, с); 32, 33 – Берве- нец 1, 2 (к); 34–41 – Лебедево 1–8 (кг); 42–47 – Лебедево 1–6 (к); 49, 52, 53 – Бдынь 1, 2, 3 (п); 50, 51 – Бдынь 2, 3 (кг); 54, 55 – Бдынь 1, 2 (с); 56 – Бдынь 1 (кг); 57–60 – Бдынь 1–4 (к); 61 – Бдынь 4 (кг); 62 – Охват (кг); 63 – Охват (к); 64 – Охват (п); 65 – Маринницы (к); 66–68 – Маринницы 1–3 (кг); 69, 70 – Лауга 3, 7 (кг); 71, 72 – Лауга 1, 2 (п); 73–75 – Лауга 1–3 (с); 76 – Волговерховье (кг); 77 – Мосеевцы (п); 78 – Сосново (с); 79–81 – Ширково 2–4 (с); 82 – Поребрица 2 (п); 83, 84 – Палиха 1, 4 (кг); 85, 86 – Палиха 2, 3 (кг); 87 – Руно (кг); 88 – Широково (п); 89 – Синцово 1 (с); 90, 91 – Адворица 2, 1 (п); 92 – Синцово (кг); 93–95 – Синцово 1–3 (п); 97 – Косицкое (кг); 98 – Косицкое (к); 99 – Теплень (п); 100 – Борки (с); 101 – Орлинка 2 (с); 102, 103 – Старое 2, 1 (кг); 104 – Орлинка 1 (с); 105, 106 – Горка 1, 2 (с); 107 – Залозье (к); 108, 109 – Вселуки 2, 1 (п); 110 – Все- луки (к); 111– Кобенево (к); 112, 114 – Боровое 4, 3 (п); 113 – Нечаевщина 2 (п); 115 – Ксты 2 (п); 116 – Боровое (к); 117 – Пено 5 (кг); 118 – Ксты 1 (п); 119 – Боровое 2 (п); 120, 121 – Пено 2, 1 (п); 122 – Пено 3 (кг); 123 – Пено (к); 124, 125 – Пено 1, 2 (кг); 126 – Пено 2 (к); 127 – Пено 6 (кг); 128 – Пено 6 (п); 129 – Боровое 1 (п); 130, 131 – Пено 5, 4 (п); 132, 133 – Пено-Пожариха 1, 2 (кг); 134 – Пено 4 (о. Дубовец, к); 136, 135 – Соблаго 1, 2 (к); 137 – Соблаго (п); 138 – Соблаго (кг). Сокращения: к – курган; кг – курганная группа; п – поселение; с – селище. Условные обозначения: а – водораздел; б – курган; в – курганная группа; г – селище. Fig. 3. Location of the early Middle Ages sites in the upper Western Dvina and Volga regions

Рис. 4. Поселение и курганы комплекса Бервенец. 1 – территория селища; 2 – отдельно расположенный курган; 3 – курган- ная группа. Изображение получено по результатам лазерного сканирования. Fig. 4. Settlement and burial mounds of the Bervenets complex. The image was obtained by means of laser scanning

Комплексные исследования среды микрорегиона, проведенные на базе разностороннего анализа отложений болота Кривецкий Мох (Mazei, et al., 2020) зафиксировали изменения в местных экосистемах с первых веков I тыс. до н. э.), что проявляется в ускорении заболачивания озера, изменении флористического разнообразия, возможно связанных с антропогенной активностью. Антракологический анализ культурного слоя городищ выявил большое разнообразие пород деревьев, в том числе широколиственных, сжигавшихся на городищах. Это указывает на широкое распространение в раннем железном веке липы сердцевидной (Tilia cordata), клена (вероятно, остролистного – Acer platanoides), вяза (Ulmus sp.) (Куприянов и др., 2020, с. 185-186), которые представляются экзотическими на фоне современного «бореального» облика лесов региона, в которых доминируют сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и ель обыкновенная (Picea abies). Следов расчисток от леса, кроме участков городищ, для периода раннего железного века не выявлено.

Памятники раннего средневековья

Вторая половина первого тыс. н. э. отражена в археологическом наследии микрорегиона резким увеличением числа памятников (рис.3). Наиболее хорошо изучены курганные насыпи различных форм: удлиненные, полусферические, конусообразные. В структуре курганов, как правило, нет камней, хотя иногда присутствуют отдельные крупные камни на вершине курганной насыпи или у ее основания. Локализация памятников в рельефе различна. Например, это группа курганов полусферической формы, окруженных ровиками в непосредственной близости от поселения и на расстоянии 200-300 м от уреза воды на высоком коренном берегу реки (комплекс Бервенец на берегу р. Кудь (рис. 4), характеризующихся линейностью в расположения, наличием сдвоенных насыпей. Другой вариант - цепочки конусообразных насыпей с ровиками по вершинам моренных холмов (Заборовка-Лихуша, Заборорвка2,3 и др. (см. рис. 2), или группы курганов на высоком берегу оз. Пено в 300 м от современного уреза воды. Это также сочетания валообразных, полусферических и сопковидных насыпей в едином комплексе (Рунский 2, Колпино).

Рис. 5. Городище Руна-Заборовка. Изображения получены по результатам лазерного сканирования. Fig. 5. The Runa-Zaborovka fortified settlement. The images were obtained by means of laser scanning

Древности западного Верхневолжья раннего средневековья разносторонне изучены И.В. Ислановой (Исланова, 2012). Одна из групп курганов отнесена к КПДК, обсуждается возможность отнесения части могильников к смоленским длинным курганам, обосабливается группа памятников «неясной культурной принадлежности», в которых прослеживаются черты восточнолитовских курганов (Исланова, 2012 с. 31). Курганы КПДК могут соседствовать с грунтовыми захоронениями, которые выявляются только при раскопках площадями (Исланова, 2019, с. 129). На это указывают и другие исследователи (Конецкий, 1997. С. 221-222; Седов. 1999. С. 121; Михайлова, 2009. с. 9-10, Носов, Плахов, 2016 с. 358).

В нашей базе данных фигурирует 80 курганов и курганных групп. Все они имеют удлиненные насыпи или могут быть с уверенностью отнесены к КПДК по другим признакам, выделенным И.В. Ислановой. К таким признакам относятся: разнообразие форм насыпей, приуроченность к песчаным грунтам и моренными формами рельефа, цепочки курганов, вдоль берега водоема или по вершине моренного холма, отсутствие камней в насыпи (для восточной части КПДК) (Исланова, 2019, с. 114-115)3.

Число селищ составляют примерно половину от курганных памятников, но их число, известное нам сегодня, недостоверно. Поэтому судить об интенсивности расселения предпочтительнее по погребальным памятникам (Кренке, 2014. С. 66).

Археологические датировки памятников раннего средневековья для микрорегиона широкие – вторая половина первого тысячелетия. Отсутствие репрезентативной базы радиоуглеродных дат сдерживает интерпретации. Значительно изменяется размер ресурсной зоны по сравнению с ранним железным веком. Уплотнение расположения памятников, вероятно, связано с увеличением численности населения, изменением землепользования и развитием сельского хозяйства. Эти заключения предварительны, так как нам неизвестны хронологические рамки существования раннесредневековых поселений.

Число используемых городищ уменьшается, большая их часть существовала с раннего железного века. Своеобразно городище Руна-Заборовка, расположенное в болотистой местности вне высоких холмов. Оно имеет округлую форму и воронкообразную вогнутость (рис. 5). Высота городища – 4 м, площадь – 500 м2. Его культурный слой отличен от всех других, не имеет темной окраски, лишен фрагментов колотых камней. Найден стенки лепных сосудов без орнамента, тесто с дресвой. Городище отлично по рельефной приуроченности, по характеру фортификаций и культурных отложений. По всем признакам оно ближе всего к болотным городищам, относимым А. Н. Лявданским и В.В. Седовым к смоленским длинным курганам (Лявданский, 1926, Седов, 1960, Шмидт. 1992).

Курганные могильники расположены гнездами. Большие гнезда связаны с коротким путем между Волгой в Западной Двиной. Малые гнезда и отдельные могильники удалены от больших водотоков, расположены в системах малых озер и рек. Округа озера Слаутино остается незаселённой. Памятники располагаются в районах, близких к водоразделам Волжско-Невского и Волжско-Западнодвинского стоков. Если поселенческое «гнездо» в районе озера Витьбино было сформировано еще в раннем железном веке, то памятники, локализованные в северной части микрорегиона и примыкающие к северной линии Волжско-Невского водораздела появились в раннем средневековье. Их численность и плотность на малых водоемах сопоставимы с выявленными на побережье крупных озер Стерж и Вселук. Таким образом, северный вектор – особенность, проявившаяся в раннесредневековом расселении в верховьях Волги.

Анализ углей из шурфов на моренном холме Заборовка-Лихуша и его склонах свидетельствует о наличии периодов активного сведения лесов на протяжении VI-X веков (Куприянов и др., 2020 с 183).

Итак, пространство жизни жителей раннесредневекового периода, связанного преимущественно с распространением в микрорегионе памятников КПДК, принципиально поменялось по сравнению с предыдущей эпохой. Увеличилась численность населения и плотность расположения памятников. На доминирующих высотах теперь располагаются погребальные памятники - цепочки крутобоких курганов. Их густота, а также данные палеоэкологических исследований, указывают на значительный масштаб сведения леса. Селища, плотность расположения которых пока нам не известна, локализуются в непосредственной близости от воды на высоких или на низких удобных пологих берегах водоемов. Городища составляют лишь небольшую часть поселений, как мы можем заключить на основании современного уровня изученности микрорегиона. Подчеркнем «освоенность» самых разных элементов рельефа и биотопов. Упорядоченность пространства, окружавшего средневековых жителей, прежде всего, выражена в знаковых сооружениях-насыпях на доминирующих высотах. Развитие традиций погребальной и культовой деятельности, многократные досыпки насыпей, создание и сжигание деревянных конструкций и пр., - все действия, которые удалось реконструировать при изучении многоэтапных процедур возведения насыпей КПДК и КДСК, - однозначно свидетельствуют о мировоззрении людей, деятельно изменяющих облик окружающего пространства не только хозяйственной, но и культовой деятельностью

Расселение в древнерусское время

Могильники древнерусского времени, включенные в базу, насчитывают 46 пунктов (рис. 6). В этой части нашего исследования мы также основываемся на погребальных памятниках, так как они лучше изучены. В базу вошли курганные и курганно-жальничные могильники 11-13 веков. В курганно-жальничных могильниках крутобокие насыпи курганов, как правило, окружены каменными обкладками или «венцами». Могильники располагаются по пологим берегам озер, на различной высоте. Традиция возводить насыпи на доминирующих высотах не проявляется. Распространены трупоположения на горизонте с западной ориентировкой. (Глазов, 1905). Крупные могильники древнерусского времени – Большой и Малый Бохоты, – расположены на самом невско-волжском водоразделе. Один из курганов, изученных В.Н. Глазовым в 1903 году, содержал подвеску-денарий (Саксония, Ордульф, 1059-1071) (АКР, 2012б с. 203). Сходные памятники были описаны этим же исследователем на озере Хвошня, они типичны для новгородских земель (Пронин, 1960, с. 12). Обращает на себя внимание появление крупных курганных и курганно-жальничных могильников, размеры которых превышают масштабы погребальных памятников раннего средневековья, причем, число этих крупных погребальных памятников невелико.

Рис. 6. Расположение памятников древнерусского времени в верховьях Западной Двины и Волги. 1 – Кривошеево (Чурово, кг); 2 – Б. (М.) Бохот (кг); 3 – Б. (М.) Бохот (с); 4 – Б. Бохот (кжм); 5 – Верхмарево (кжм); 6 – Рунский (кг); 7 – Заборовка (с); 8 – Заборовка 1 (кг); 9, 10 – Глазово 2, 1 (кг); 11–13 – Плоское 2, 1, 4 (кг); 14 – Плоское 1 (к); 15, 16 – Плоское 1, 2 (с); 17 – Плоское 3 (к); 18 – Плоское 3 (кг); 19 – Михайловщина 1 (с); 20–22 – Нелегино 3, 2, 1 (с); 23 – Нелегино (кг); 24 – Михай- ловщина 1 (п); 25 – Михайловщина (кжм); 26 – Ворошилово (к); 27 – Заселица (с); 28, 29 – Осечно 2, 1 (с); 30 – Осечно (кг); 31 – Москва 1 (с); 32 – Суханы (с); 33 – Суханы (кг); 34 – Калиновка (кг); 35 – Бдынь 2 (кг); 36 – Бдынь 3 (п); 37 – Бдынь 4 (кг); 38–42 – Лауга 5, 6, 2, 4, 1 (кг); 43 – Щеверово (жм); 44 – Вороново (кг); 45 – Вороново (п); 46 – Вороново (жм); 47 – Новинка (с); 48–50 – Мосеевцы 1–3 (к); 51 – Мосеевцы (кг); 52 – Мосеевцы (п); 53, 54 – Мосеевцы 1, 2 (с); 55 – Ивановское 1, 2, 3 (с); 56 – Сосново (с); 57–59 – Высокое 1–3 (с); 60–62 – Ширково 2–4 (с); 63 – Головкино (кжм); 64 – Адворица (кг); 65, 66 – Ад- ворица 1, 2 (п); 67 – Борки (с); 68 – Орлинка (кг); 69 – Горка (кг); 70 – Вселуки 1 (п); 71 – Вселуки (кг); 72, 73 – Гора 1, 2 (кг); 74, 75 – Гора 1, 2 (к); 76 – Нечаевщина 1 (п); 77 – Боровое 2 (п); 78 – Ксты 1 (п); 79 – Пено 5 (п); 80 – Пено 3 (к); 81 – Пено 4 (кг); 82, 83 – Пено 3, 2 (п); 84 – Соблаго (п); 85 – Озерцы (кг). Сокращения: к – курган; кг – курганная группа; кжм – курган- но-жальничный могильник; жм – жальничный могильник; п – поселение; с – селище. Условные обозначения: а – водо- раздел; б – граница Деревской пятины 1495–1496 гг.; в – жальничный могильник; г – курган; д – курганно-жальничный могильник; е – курганная группа; ж – селище. Fig. 6. Location of Rus period sites in the upper Western Dvina and Volga regions

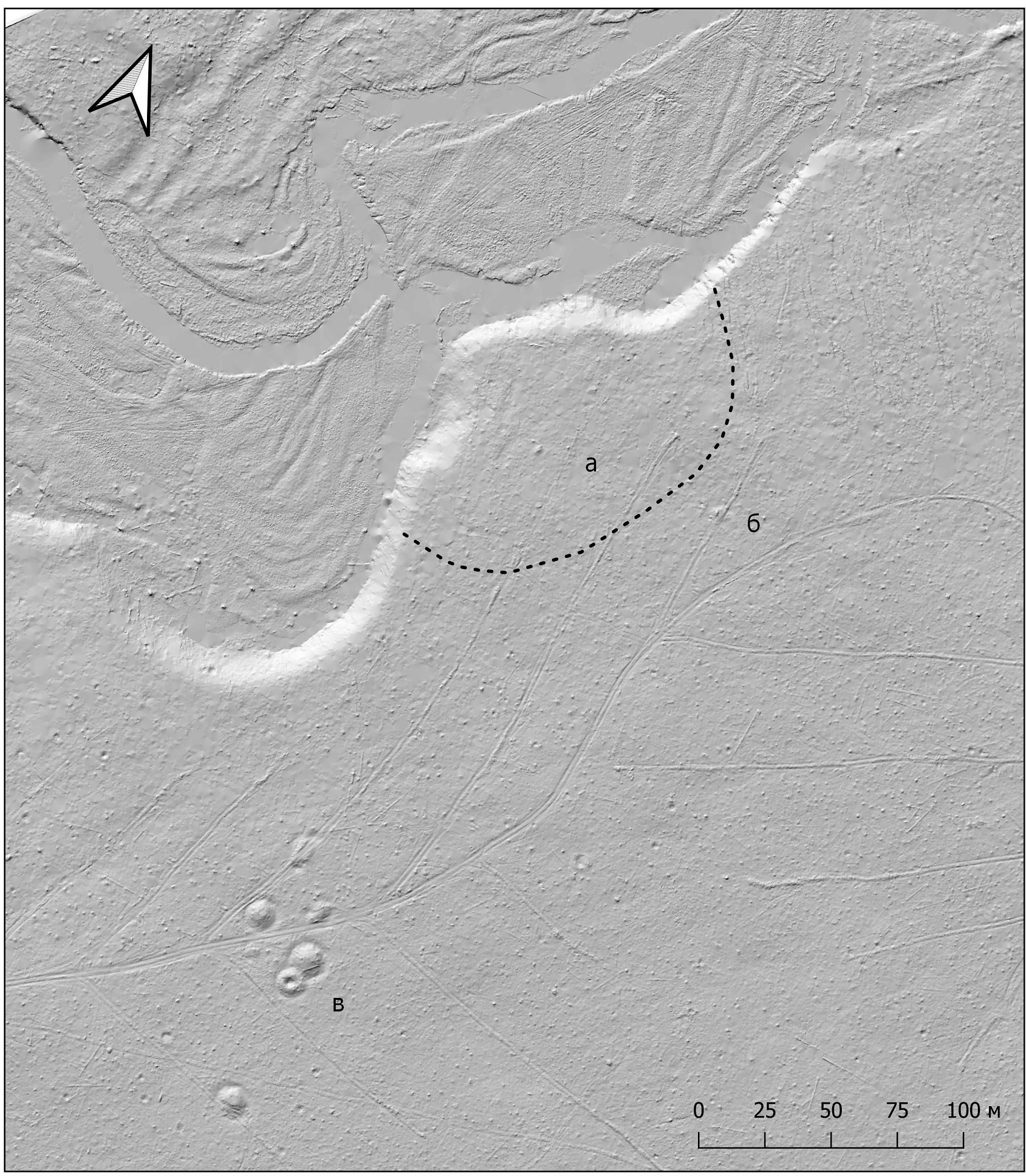

Рис. 7. Комплекс археологических памятников Верхмарево. Изображения получены по результатам лазерного сканирова- ния. Обозначения: а – каменные ряды; б, д – каменные кучи; в, г – курганы с каменными венцами. Fig. 7. The Verkhmarevo complex of archaeological sites. The images were obtained by means of laser scanning

На системе озер Витьбино формируется крупное гнездо могильников, в частности – могильники с курганами с каменными обкладками и жальничные погребения (АКР, 2012, с. 186). Также известны жальничные могильники на оз. Стерж. Таким образом, в древнерусское время на севере микрорегиона появляется новый тип погребальных памятников, что указывает на распространение населения, либо традиций, связанных с новгородскими землями. Все эти памятники расположены на водораздельных участках (или близких к ним) и наиболее выгодных водных коммуникациях.

В связи с этим нельзя не упомянуть Стерженский крест, поставленный 1133 году новгородцем Иванко Павловичем при попытке создания нового канала в оз. Стерж, верхневолжский камень с родовым-именным знаком Мстислава Владимировича и витьбинский (лопастицкий) крест, соотнесенный В.Л. Яниным с событиями 10-20-ых годов XIII века (Янин, 1957). Эта территория входит в сферу интересов князей и боярства. Как показало исследование В.Л. Янина, князь Мстислав Владимирович в начале второй четверти XII века из смоленских земель, прилегающих к новгородским, выделяет территории с новым администрированием, создает княжеский домен и передает его во владение сыну Всеволоду. «В состав домена входит ряд волостей, образующих пограничный пояс (на юге будущей Деревской пятины). Юридические права на доходы от этих волостей, как это очевидно, имеют лишь потомки Мстислава Владимировича.» (Янин, 1998, с. 102). Интерес к местности был связан с контролем над транспортными путями. Наиболее крупные погребальные памятники этого времени ассоциированы с водоразделами, контактами водоразделов. Граница будущей Деревской пятины, а в XII веке – рубежи волостей княжеского домена, - причудливой линией вклиниваются в соседние земли, оставляя за собой наиболее выгодные системы озер, обеспечивающие связь, прежде всего, с Западной Двиной. В древнерусское время, как мы можем судить, основываясь на современном уровне изученности памятников, наиболее активно заселяется район оз. Витьбино, расположенный в месте схождения двух водоразделов: невско-волжского и волжско-двинского. Кроме того, скопления памятников выявлены в верховьях Волги и на приводораздельном участке на северо-западе исследуемого района. Как для раннего средневековья, так и в древнерусское время сохраняется (с небольшими вариациями) плотное заселение в районе оз. Охват и других водоемов двинского бассейна.

Итак, можно судить о более контрастном характере заселенности микрорегиона в древнерусское время, что находит аналогии в ранее выявленных тенденциях на Северо-Западе и Северо-Востоке (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001, с. 219). Численность памятников уменьшается, размеры некоторых могильников увеличиваются, они концентрируются в важных транспортных узлах. Мы наблюдаем экономически обусловленный характер расселения.

Еще один тип древностей - линейно-регулярно расположенные скопления камней в виде отдельных куч и линий-стенок (рис. 7). Ранее этот тип древностей в верхневолжском регионе в публикациях не описывался. Как хорошо видно на изображении округи исторической деревни Верхмарево, десятки этих структур располагаются на пашнях, на холмах, покрытых лесом. Их регулярность и наличие общего плана не позволяет относить их к результатам хозяйственной деятельности по освобождению угодий от камней. Ближайшая и практически полная аналогия этому типу древностей – памятники на севере Ленинградской области, в Приладожье (Шахнович, Кулькова, 2019, с. 417). Авторы склонны относить их «к «лапландским кучам» - предположительно ритуально/погребальным объектам раннего железного века - объектам I тыс. до н.э. – I тыс.» (Семенов, Васильев, 2019, с. 78). Открытые объекты требуют дополнительного изучения. Единственное, о чем можно с уверенностью судить в настоящее время, - эти древности отражают культурную традицию, предполагавшую формирование крупных комплексов, создаваемых с большими трудозатратами и, вероятно, длительно существовавшую. Применение лидарной съемки впервые позволило оценить масштаб этих сооружений.

Заключение

Использование геоинформационных систем позволило визуализировать и охарактеризовать особенности расселения в верховьях Волги и Западной Двины на протяжении более 1500 лет, отразив современный уровень исследования территории. Во все рассмотренные эпохи территория выглядит как освоенная, но мало заселенная. Формируются центры более плотного заселения, но центральная часть микрорегиона, продолжает пустовать. В раннем железном веке формируется система городищ, охватывающая всю местность. Их расположение друг относительно друга отвечает плотности населения со слабым уровнем развития производящего хозяйства. Устойчивое существование городищ свидетельствует о высоком уровне эффективности и адаптированности систем жизнеобеспечения населения, которое, судя по находкам керамики и некоторым атрибутирующим предметам, можно отнести к носителям дьяковской и позднедьяковской традиций. Уверенных свидетельств системы селищ нами не обнаружено. Раннесредневековые древности КПДК, появившиеся в микрорегионе в середине первого тыс. н.э., кардинальным образом изменяют облик территории. Курганные могильники, селища, городища занимают все возможные элементы рельефа. Цепочки конусообразных курганов формируют доминанты культурного ландшафта. Само расположение памятников указывает на масштабное сведение лесов. Гнезда курганных групп и отдельные курганы концентрируются в южной части верхневолжских озер, в озерной системе Витьбино, находящейся в равной близости от Двины и Волги. Северные, прилегающие к водоразделам участки микрорегиона, гораздо лучше освоены, чем в предыдущую эпоху. В древнерусское время (XI-XIII вв.) на территорию проникают традиции новгородских земель, распространяются курганно-жальничные могильники, приуроченные к важным пунктам водных и волоковых транспортных коммуникаций. Плотность расселения становится более дифференцированной: увеличивается в локальных центрах и снижается на остальной территории. Расселение в эту эпоху связано с доменом потомков князя Мстислава Владимировича, - буферной зоной между новгородскими и смоленскими землями. Отметим упрощение культурного пространства, прежде всего, за счет отсутствия системы пространственных доминант. Исследованный микрорегион относится к летописному Оковскому лесу - истоку трех великих рек, упоминание которого в исторических источниках сочетает довольно противоречивые характеристики дремучего леса с активностью транспортных путей и постоянным экспортом корабельной (лодочной) древесины. Анализ плотности расположения памятников позволил, в известной мере, снять эти противоречия, охарактеризовав высокую контрастность заселения, обусловленность расположения поселений экономическими выгодами, потребностями водных и волоковых путей. Гидрографический, по выражению В.О. Ключевского, характер расселения в микрорегионе наблюдался во все эпохи, однако облик исторического ландшафта сильно менялся, что отражает смену картин пространства сельской жизни, присущих трем культурно-хронологическим периодам.

Библиография

- 1. Археологическая карта России. Тверская область. Часть 4 /Отв. Ред. А.В. Кашкин. М: ИА РАН, 2012. 483 с.

- 2. Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Том I: Поселения и могильники / Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: Наука, 2007. 374 с.

- 3. Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Том II: Материальная культура и хронология / Отв. ред. Н.А. Макаров, ред. С.Д. Захаров. М.: Наука, 2008. 365 с.

- 4. Археология севернорусской деревни Х–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Том III: Палеоэкологические условия, общество и культура / Отв. ред. Н.А. Макаров, сост. И.Е. Зайцева. М.: Наука, 2009. 233 с.

- 5. Афанасьев Г.Е. О территории хазарского каганата //Дивногорский сборник. "Труды музея-заповедника «Дивногорье»" под ред. А. З. Винникова. 2016. С. 41-72.

- 6. Глазов В.Н. Отчет В.Н. Глазова о поездке 1903 года на Верховья Волги и в Демянский уезд. //ЗОРСА РАО. Спб. 1905. Т.7. Вып.1.

- 7. Исаченко А.Г. Ландшафты СССР. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1985. 320 с.

- 8. Исланова И.В. Древности в верховьях Волги (ранний железный век и раннее средневековье). М.: ИА РАН. 2012. 218 с.

- 9. Исланова И.В. Культурно-исторические процессы во II – VIII вв. н. э. в бассейнах Верхней Волги и Верхней Мсты//Автореф. на соиск. уч. ст. док. ист. наук. М.:ИА РАН, 2019. 338 с.

- 10. Конецкий В.Я. К вопросу о формировании культуры длинных курганов//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып.11. Ред. В.Л. Янин. Новгород: Новгородский государственный объединённый музей-заповедник. 1997. С. 213-225.

- 11. Коробов Д.С. Система расселения алан Центрального Предкавказья в I тыс. н.э. (ландшафтная археология Кисловодской котловины). М., СПб.: Нестор-История. 2017. Т. 1, 384 с.; Т. 2. 312 с.

- 12. Короткевич Б.С., Мазуркевич А.Н. Пять вариантов днепро-двинской культуры // ПАВ. СПб., 1992. №2.1. С. 63-82.

- 13. Кренке Н.А. Археологическая карта курганов XI-XIII вв. В бассейне Москвы-реки: подходы к выявлению локальных структур и центра поселенческой системы//КСИА. 2014. Вып. 232. С. 64-73.

- 14. Кренке Н.А. Древности бассейна Москвы-реки от неолита до Средневековья: этапы культурного развития, формирование производящей экономики и антропогенного ландшафта. М.; Смоленск: Свиток, 2019. 392 с.

- 15. Куприянов Д.А., Смирнов А.Л., Добровольская М.В., Бобровский М.В. Древесный уголь в культурном слое городищ раннего железного века в бассейне Верхней Волги // Экология древних и традиционных обществ. Материалы VI международной научной конференции. Вып. 6. Тюмень, 2–6 ноября 2020 г, С. 183-186.

- 16. Лявданский А. Н.. Некоторые данные о городищах Смоленской губернии// Научные известия Смоленского государственного университета, т. 3. Вып. 3. Смоленск, 1926, С. 187—190.

- 17. Макаров Н.А. С.Д. Захаров, А.П. Бужилова. Средневековое расселение на Белом озере. М: Языки славянской культуры, 2001. 496 с.

- 18. Макаров Н.А., Спиридонова Е.А. К истории формирования культурного ландшафта на Русском Севере //экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной Европы. М.: ИА РАН. 1993. С. 145-166.

- 19. Михайлова Е. Р. Культура псковских длинных курганов. Проблемы хронологии и развития материальной культур // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 2009

- 20. Носов Е.Н., Плахов А.В. Поселение и могильник на озерезе Съезжее // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) Вып. 17. М: ИА РАН. 2016. С. 349-394.

- 21. Пронин. Г.Н. Сопки, курганы, жальники (к вопросу о преемственности) //КСИА 1981. Вып. 166. С. 11-16

- 22. Рагозин В. Волга. Спб., 1880. 397 с.

- 23. Седов В.В. Языческие святилища смоленских кривичей //КСИА. Вып. 87. 1960 С. 3-12

- 24. Сельская Русь в IX-XVI вв /отв. Ред. Н.А. Макаров, С.З. Чернов. М.: Наука, 2008. 418 с.

- 25. Семенов С.А., Васильев Ст.А. Новые материалы к археологической карте Ленинградской области ( по результатам полевых работ 2018 г.) //Охранная археология. Бюллетень. 2019. №9. С. 76-124.

- 26. Степанова Ю.В. Древнерусские погребальные памятники Верхневолжья: пространственный анализ // Вестник ТвГУ. Серия: История (3). 2009. С. 72-92.

- 27. Третьяков Г.С. Геологическая карта дочетвертичных отложений. Лист O-36-XXVIII (Масштаб 1 : 200000) // Геологическое управление центральных районов / под ред. В.А. Котлукова. Л.: Картограф. фабрика Госгеолтехиздата Министерства геологии и охраны недр СССР, 1959.

- 28. Чернов С.З. Исторический ландшафт древнего Радонежа. Происхождение и семантика //Памятники культуры. Новые открытия. М. 1989. С. 413-438.

- 29. Шахнович М.М., М.А. Кулькова, А.В. Сонина. К вопросу о валунных насыпях в северном Приладожье: опыт комплексного исследования // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. Вып. 12. Тверь, 2019. С. 414–426.

- 30. Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра до образования Древнерусского государства. Днепро-двинские племена (VIII в. до н. э. - III в. н. э.). М.: Прометей, 1992. - 207 с.

- 31. Шумкин В.Я., 1997. Дубовец (Пено 3) – поселение многократного заселения на оз. Пено (Верхневолжская система озер) // Верещагина И.В. и др. Каменный век Верхневолжского региона. 1997ю Вып. 2. СПб. С. 169-211.

- 32. Янин В. Л. Новгород и Литва: Пограничные ситуации XIII—XV вв. М.: Изд-во МГУ, 1998. 216 с

- 33. Янин В.Л. К вопросу о дате Лопастицкого креста //КСИА., 1957. Вып. 68. С. 31-34.

- 34. Astakhov V., Shkatova V., Zastrozhnov A., Chuyko M. Glaciomorphological Map of the Russian Federation //Quaternary International. 420. 2016. Р. 4–14.

- 35. Medieval Villages: a Review of Current Work. //Hook D. ed., Oxford:Oxford University School of Arch., 1985. 244 p.

- 36. Stules B.W. Reconstruction of availability and utilization of food resources // The analysis of prehistoric diets. Orlando: Academic Press Gilbert R.I., Mielke J.H. eds., 1985. P. 21-60.

- 37. Mazei Y.A., Andrey N. Tsyganov A.N.; Maxim V. Bobrovsky M.V.; Natalia G. Mazei N.G. ; Dmitry A. Kupriyanov D.A./; Mariusz Gałka M.; Dmitry V. Rostanets D.V.; Kseniya P. Khazanova K.P.; Tamara G. Stoiko T.G.; Yulia A. Pastukhova Y.A.; Yulia A. Fatynina Y.A.; Alexander A. KomarovA.A.; Kirill V. Babeshko K.V.; Anastasiya D. Makarova A.D.; Damir A. Saldaev D.A.; Elya P. Zazovskaya E.P.; Maria V. Dobrovolskaya, A.V. Tiunov// Diversity. 2020, Volume 12,.Issue 12. 462.

- 38. Matasov V., Nizovtsev V., Erman N. Landscape-historical geoinformation system as a base for long-term land-use change retrospective modeling // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 2019, no. 19. P. 895–901.