- Код статьи

- S086960630014501-0-1

- DOI

- 10.31857/S086960630014501-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 157-169

- Аннотация

В статье рассматриваются результаты анализа средневековых систем орошения в засушливых и полузасушливых условиях на юге России и Израиля: изучены гидротехнические сооружения Царевского городища – крупного городского центра Золотой Орды XIV в., для Иерихонского оазиса сделан ретроспективный анализ систем орошения с помощью традиционных водопроводных систем – акведуков. Кроме того, на основании данных раскопок современного Иерихона публикуются детали водопроводной системы раннеисламского периода. На Царевском городище благодаря хорошо сохранившемуся микрорельефу выявлена и описана разветвленная гидротехническая сеть крупного города: плотины, водохранилища, система оросительных и внутригородских каналов. В Иерихоне же при раскопах на территории Музейно-паркового комплекса Российской Федерации зафиксирована сложная система водоснабжения византийского и раннеисламского периодов на микроуровне отдельных помещений и сооружений.

- Ключевые слова

- системы водоснабжения, водопровод, Золотая Орда, Гюлистан, Иерихон

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 257

Настоящая статья возникла как результат знакомства автора с системой ирригации в двух географически отдаленных друг от друга областях. Их объединяет, однако, близость среды (засушливые районы пустынного и полупустынного характера), характер цивилизации (исламский мир), отчасти топографическая структура (город с прилегающей аграрной округой) и хронология (раннее и развитое средневековье). В данном случае речь идет о средневековых системах водоснабжения в Нижнем Поволжье и в природном оазисе Иерихона. В эпоху Золотой Орды нижневолжские города-оазисы создали систему искусственной ирригации, но существовали ненадолго; характерный пример – крупный город, оставивший после себя Царевское городище. На византийско-арабском поселении Риха (древний Иерихон) водоснабжение опиралось на вековую традицию, породившую развитую и вполне пригодную для эксплуатации ирригационную систему, ее нужно было только поддерживать. В результате в Рихе возникали (и открываются при раскопках) все более разветвленные структуры доставки воды, ее развода по участкам применения, собирания (сброса) в резервуары. Часть таких систем изучена на участке Музейно-паркового комплекса РФ (далее МПК РФ) и стала еще одним узлом научного анализа. Таким образом, выбор сравниваемых объектов определен полевым опытом автора в обоих регионах и общей логикой исследования, потребовавшей обращения к накопленным ранее данным. Обратимся к материалам.

Царевское городище (середина–вторая половина XIV в.) на берегу р. Ахтуба – второй по величине город Золотой Орды в Нижнем Поволжье (и один из крупнейших археологических памятников Волгоградской области). Микрорельеф городища отличает прекрасная сохранность, так что оно издавна привлекало внимание краеведов и археологов. Начиная с конца XVIII в. в литературе появляются то краткие, то пространные описания памятника, а с середины XIX в. началось его археологическое изучение, с перерывами продолжавшееся до середины 2010-х годов. Историческое отождествление города не окончательное: в настоящее время предполагается, что это легендарный Гюлистан (см. Глухов, 2015. С. 85–89).

Городище занимает первую надпойменную террасу р. Ахтуба; по последним данным, его длина составляет 5 км по линии СЗ–ЮВ и 2.2-2.3 км по линии ЮЗ–СВ (Глухов, 2014. С. 104). В рельефе памятник выражен многочисленными всхолмлениями (остатки сооружений), западинами (ямы водоемов и от добычи кирпича), следами каналов, арыков и плотин. Сравнение данных археологических раскопок, современных спутниковых снимков и планов городища 1840-х годов (подробнее см. Савельев, 2013а) дает уникальную возможность с большой долей достоверности реконструировать топографию средневекового города, и, в частности, систему его водоснабжения и сельскохозяйственного орошения ближайшей округи.

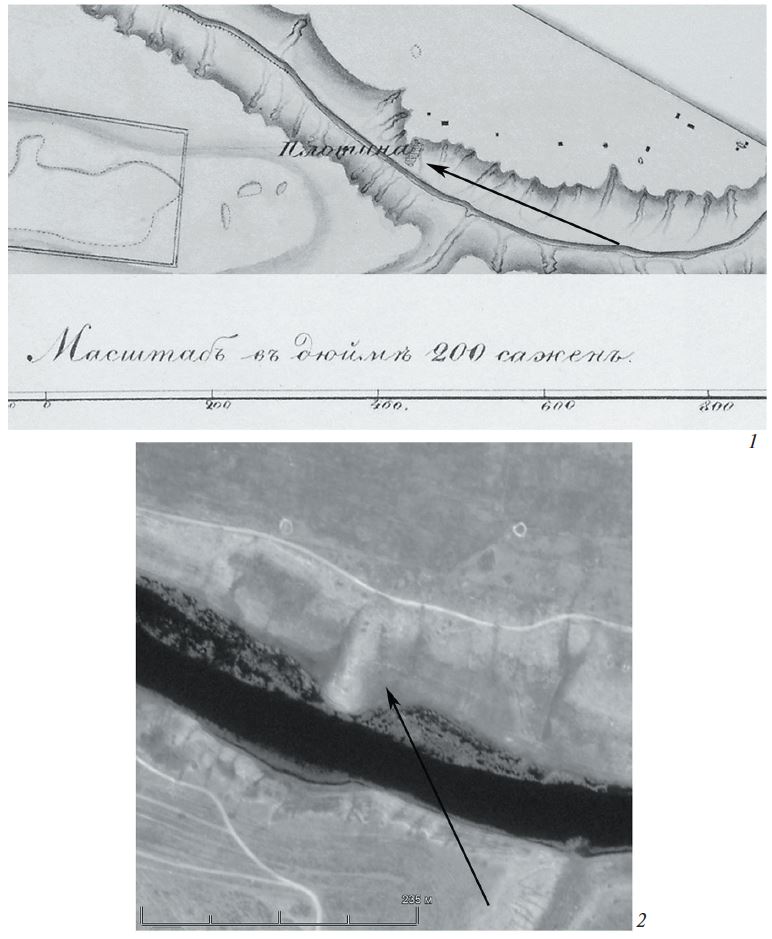

Рис. 1. Плотина на р. Кальгута с реконструкцией границ водохранилища (спутниковый снимок Google). Fig. 1. A dam on the Kalguta river with the reconstruction of the reservoir boundaries (a Google satellite image)

В гидрологическом отношении место для города выбрано чрезвычайно удачно: плоская первая терраса с юга ограничена р. Ахтуба, в которую с запада и востока от города впадают две крупные степные реки, Кальгута и Царевка, а с севера тянется высокий сырт второй надпойменной террасы Ахтубы. Таким образом, с трех сторон город был окружен водой, и в условиях паводковых разливов Волги и весенних половодий важной задачей было взять под контроль движение водных масс. Это достигалось с помощью многочисленных гидротехнических сооружений: плотин, шлюзов, водоотводных каналов, арыков, водохранилищ. В целом, эта система уже была предметом изучения: в 1922 г. Ф. Баллод с помощью инженера А.И. Горшенина составил принципиальную схему сети водоснабжения города, которая, с некоторыми оговорками, до сих пор актуальна (Баллод, 1923. С. 341; Глухов, 2015. С. 70). Поволжская археологическая экспедиция в 1960-е годы также уделяла внимание гидротехническим сооружениям городища: обследованы водохранилища в северной части города, сделаны разрезы городского вала и рва, а также исследована плотина и водохранилище на р. Кальгута, к северу от города (Федоров-Давыдов, 1962. Л. 62, 63; 1970. С. 71–80). Две работы, целиком посвященные водоснабжению города и его отдельным элементам, опубликовал автор статьи (Савельев, 2012, 2013б). Ряд своих тезисов развил и углубил в специальном исследовании, посвященном Царевскому городищу, А.А. Глухов (2015. С. 73).

Рис. 2. Плотина на р. Царевка. 1 – на плане Царевского городища 1842 г. Н.К. Тетеревникова (по: План Саратовской губернии..., электронный ресурс); 2 – на спутниковом снимке ресурса Google.Earth (дата съемки 16.05.2019 г.). Fig. 2. A dam on the Tsarevka river

Кратко обрисуем систему водоснабжения города и его ближайшей округи на основании последних данных. Основой любой системы водоснабжения в средневековом городе была возможность контролировать интенсивность естественных водяных потоков, а также аккумулировать воду в водохранилищах. Это достигалось развитой системой плотин и шлюзов, которые позволяли увеличивать или уменьшать объемы водотока в зависимости от потребности. Данные задачи помогало решить существование несколько крупных плотин на реках Кульгута и Царевка.

Самая большая плотина находилась на р. Кальгута, в 6.5 км от города вверх по реке. Согласно данным спутниковых снимков, остатки плотины представляют сейчас крупную земляную насыпь длиной 169, высотой 16 и шириной 28 м. На ее западном и, вероятно, восточном концах имелся шлюз, который регулировал водосброс. Эта плотина формировала крупное водохранилище, вода из которого делилась на два потока: один шел в город, а другой орошал низину к югу от водохранилища. А.А. Глухов выделил три зоны орошения сельскохозяйственных угодий, которые снабжались водой из Кальгутинского водохранилища (Глухов, 2015. С. 74). Действительно, местность к югу от плотины имеет уклон в сторону Ахтубы, поэтому с помощью естественного водотока вода могла разбираться небольшими каналами по полям совокупной площадью до 700 га (рис. 1).

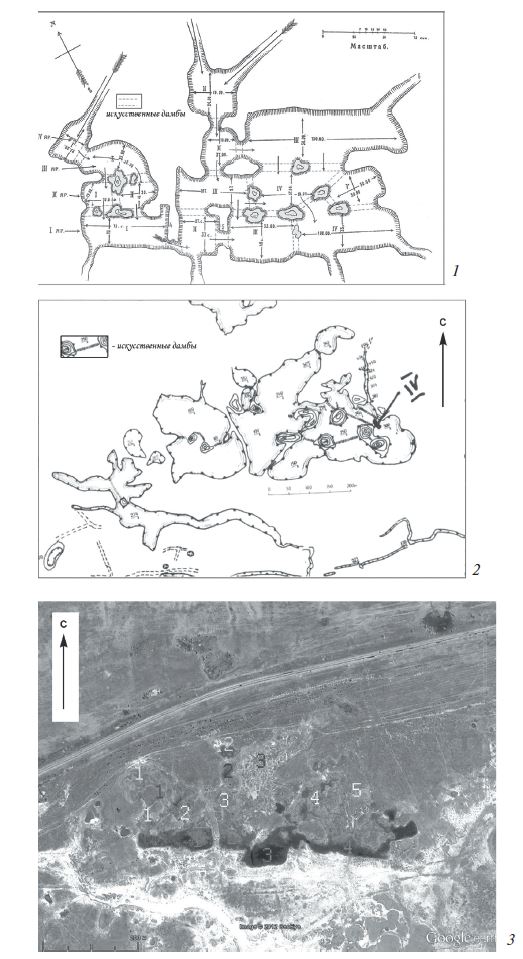

Рис. 3. Каскад бассейнов на севере Царевского городища. 1 – схема Ф. Баллода (1923); 2 – план Г.А. Федорова-Давыдова (1962); 3 – спутниковый снимок Google (дата съемки 10.05.2009 г.), цифрами обозначены соответствия бассейнов снимка нумерации бассейнов на схеме Ф. Баллода. Fig. 3. A cascade of pools in the north of the Tsarev fortified settlement

Это водохранилище, по-видимому, было основным и для городского ядра. Вода по специальным каналам подавалась в обводный канал города и расходилась внутри него по многочисленным каналам и арыкам, излишки сбрасывались в Ахтубу или же в Солодовские ерики.

Вторая по величине плотина находилась к северо-востоку от города, на р. Царевка (рис. 2). В настоящий момент она представляет собой сохранившуюся только на западном берегу реки оплывшую земляную насыпь. Ее длина составляет 89 м, высота – 21 и ширина – 35. Реконструируемая длина плотины – 180 м (если соединять точки на противоположных берегах реки). У этой плотины в отличие от кальгутинской была несколько иная задача. С ее помощью повышался уровень р. Царевка, и вода посредством искусственных каналов разбиралась на зону искусственного орошения, а также на так называемое Колобовское поселение, которое, как сейчас считается, было поселком строителей «Колобовского кургана» (Глухов, 2011).

Несколько более мелких плотин фиксируется по берегам Солодовских ериков. Это система мелких плесов, русла старых проток от сырта к Ахтубе, которые в XIV в. вошли в систему водоснабжения города. Самая крупная была устроена на месте слияния Солодовских ериков с р. Царевка, на востоке города, между г. Царев и с. Солодовка. Сейчас это дамба длиной 120 м, по которой проходит дорога, соединяющая два упомянутых населенных пункта. Помимо этой самой крупной солодовской плотины на планах городища и на спутниковых снимках фиксируются остатки еще пяти малых плотин, скорее даже дамб, которые контролировали водоток Солодовских ериков и водохранилищ (рис. 3, 1, 3; 4).

Крайне важный и интересный элемент гидротехнической системы Царевского городища – многоуровневый каскад водохранилищ в северной части города, между обводным каналом и сыртом. Их довольно подробно описал Ф. Баллод: «Район V, к востоку от центра, Района II, расположен вокруг системы бассейнов, которые питаются водою из громадного водоема на сырту, с которым соединены двумя каналами. Бассейны вырыты на склоне сырта, покатого к югу; их всего 13. Расположены они в четыре ряда или яруса, каждый более южный ниже предыдущего. Бассейнов в первом ряду, считая от сырта, – два, во втором – три, в третьем – пять, в четвертом – четыре. Бассейны, разделенные дамбами, сообщались шлюзами» (Баллод, 1998. С. 23).

В 1962 г. Г.А. Федоров-Давыдов заложил на одной из дамб небольшой стратиграфический раскоп, который показал, что она состоит из грунта, смешанного со шлаком и кирпичом. Исследователь предположил искусственный характер всего каскада, который мог служить для отвода излишков весенней воды от города, путем сброса ее в Солодовские ерики (Федоров-Давыдов, 1970. С. 160, 161). До сих пор на местности выделяется четыре яруса бассейнов. Нивелировочные отметки, сделанные Поволжской археологической экспедицией, показали, что разница между самым верхним, и самым нижним бассейнами составляет 2.01 м. По данным спутниковых снимков, длина всего сооружения составляет 606 м, ширина – 350 (рис. 3, 3). Всего в системе было задействовано 14 бассейнов. Перемычкой между ними служили естественные всхолмления, которые были укреплены, надсыпаны и превращены в дамбы (Федоров-Давыдов, 1962. Л. 27). Доказательством этого служит стратиграфический раскоп IV, 1962 г. (рис. 3, 2). В дамбах были установлены шлюзы, с помощью которых регулировались уровень и интенсивность подачи воды. Всего насчитывается 23 дамбы, в которых было установлено 15 шлюзов (по Ф. Баллоду). Возможно, кроме основной функции водоотведения бассейны могли снабжать технической водой многочисленные производственные мастерские, которые локализовались в этом районе, судя по случайным археологическим находкам на поверхности (Баллод, 1923. С. 339).

Достаточное количество воды позволяло золотоордынским инженерам буквально вплести в ткань городского пространства многочисленные каналы, арыки, общественные водоемы-хаузы, фонтаны, сады и т.д. Для этого была реализована целая сеть водопроводных магистралей внутри городского ядра, сообщавшаяся с обводным каналом, который до сих пор сохранился практически целиком на всем своем протяжении. Этот канал в археологической историографии было принято считать оборонительным валом со рвом, однако в последнее время более аргументированной версией кажется именно гидротехническое предназначение данного объекта. Ров с небольшим валом опоясывает центральную часть города, его длина согласно планам середины XIX в. и спутниковым снимкам городища составляет 4.5 км. Вода в него поступала из Кальгуты, дополняясь водой из каскадных водохранилищ, и распределялась внутри пространства рва по городу с помощью сети широтных и меридиональных каналов. Излишки воды отводились из этой системы в Солодовские ерики и Сахарное озеро (рис. 4).

Рис. 4. Прорисовка плана Царевского городища А.В. Терещенко 1843 г.: каналы, водохранилища, плотины, искусственные водоемы (см. Савельев, 2013, там же ссылка на оригинальный источник). Fig. 4. A drawing of the Tsarev fortified settlement plan by A.V. Tereshchenko, 1843: canals, water storages, dams, and artificial reservoirs (see Savelyev, 2013 for the reference to the source)

Стоит сказать также несколько слов о сельской округе Царевского городища. Выделяется пять зон, где возможно заниматься земледелием с помощью искусственного орошения (Глухов, 2015. С. 76). Общая площадь этих зон превышает 2 тыс. га. Но стоит отметить, что выделение таких зон – область предположений, основанная на спутниковых снимках местности, планах городища 1840-х годов, а также описаниях путешественников и краеведов XIX–XX вв. Археология пока не подтвердила, что население Царевского городища и его пригородов занималось сельским хозяйством – для этого требуются масштабные комплексные исследования.

Следует заметить, что город, остатками которого является Царевское городище, существовал очень недолго. По оценкам А.А. Глухова, он возник в конце 1330-х годов и прекратил существование в 1366/1367 г. Таким образом, активную жизнь города можно примерно уложить в 30-летний промежуток. Встает вопрос: что было построено сначала – город, для закладки которого выбирали место, исходя из гидрографических и топографических соображений, или гидротехнические сооружения возникали по мере нужды. Весенние паводки в районе городища весьма обильные, что отмечали многие путешественники и исследователи. Не менее, а то и более обильны они были и в XIV в. Вероятно, закладке города предшествовали топографические изыскания, а возможно, и многолетние наблюдения за территорией Зубовского поселения, находившегося неподалеку и возникшего, видимо, ранее Царевского городища. Вероятно, в первую очередь была построена плотина на р. Кальгута вместе с каскадом водохранилищ на севере городища, далее сооружен отводный канал и система шлюзов для сброса излишка воды в Солодовские ерики. И только после этого могла начаться застройка внутреннего пространства города, ибо невозможно жить в доме, который каждую весну на месяц затапливает вода.

Невероятная масштабность, продуманность, искусность системы водоснабжения города и его округи говорит о сильной централизованной власти, заложившей его, об эпохе расцвета и могущества Золотой Орды при ханах Узбеке и Джанибеке. Чтобы прокопать такое множество каналов, насыпать крупные плотины, организовать сложную и разветвленную сеть водоснабжения с учетом особенностей каждого района требуется высокий уровень инженерной подготовки и значительный личный опыт строителей. Мало такую систему построить, ее нужно поддерживать в работоспособном состоянии, что также требует немало людских и материальных ресурсов.

Сохранившийся микрорельеф памятника, топографические планы середины XIX в., проведенные археологические исследования решили некоторые задачи, но поставили и массу новых. Необходимо возобновить планомерные работы на Царевском городище и в его округе – это обогатит наши знания по истории организации производства и обеспечению жизнедеятельности в городах-дворцах Золотой Орды.

Обратимся к водоснабжению Иерихонского оазиса, расположенного в долине р. Иордан, к северу от Мертвого моря, на равнине, образованной Иудейскими горами на востоке и поймой Иордана на западе (Беляев, 2016. С. 11). Это часть Иорданской рифтовой долины, в свою очередь входящей в более крупную сирийско-африканскую рифтовую систему (Jennings, 2015. Р. 14). Формально Иерихонский оазис принадлежит Иудейской пустыне, но климат и растительность в нем ближе к полутропическому типу, образованному не за счет объема атмосферных осадков (их, как и в остальной пустыне, выпадет не очень много), а за счет многочисленных источников грунтовых вод, истекающих из подножья Иудейских гор.

На примере Иерихонского оазиса можно проследить, как меняется характер землепользования и земледелия при включении искусственного орошения в хозяйственный цикл, в чем его отличия от богарного земледелия и какова роль централизованной власти в этом процессе. Отчасти эти вопросы рассмотрены в диссертации американского исследователя М. Дженнингса по исторической топографии Иерихонского оазиса, в работе внимание сосредоточено на динамике взаимодействия человека с природной средой в длительные исторические периоды (Jennings, 2015).

Резкий перелом, связанный с использованием природных водных ресурсов, заметен именно в длительном промежутке времени. Первое постоянное поселение расположено в восточной части Иерихонского оазиса, у подножия горы Искушения, и с эпохи неолита жестко привязано к холму, известному в археологии, как Телль эс-Султан (Nigro, 2014). У его подножия бьет источник (Эйн эс-Султан) с высокой производительностью, до 26 м³ в секунду (фактически из-под земли течет настоящая река). Это позволяет разводить воду на широкое пространство, создавая благоприятные условия для земледелия (Jennings, 2015. Р. 15). Соответственно, поселение не могло произвольно сменить выгодную локацию и центром развития вплоть до наступления эпохи Хасмонеев (со второй половины II в. до н.э.) оставался постепенно росший в высоту телль.

Другую возможность получать большие объемы воды давали вади, периодически наполнявшиеся водой с гор Иудейской пустыни. Поэтому Хасмонеи построили крупный дворцовый комплекс (Телль Абу Элийик) в 2 км к югу от Телль эс-Султана на самом крупном из потоков, Вади эль Кельт (Беляев, 2016. С. 13). В эпоху царя Ирода (35–30 гг. до н.э.) этот комплекс был трансформирован в «парные» дворцы, занявшие оба берега вади. Они требовали огромных количеств воды, в том числе для обширных бассейнов, садов и небольших по размеру, но многочисленных ритуальных «ванн» для омовения (микв). Их наполняли не только за счет вади и отнюдь не из Эйн эс-Султан – вода шла сюда по большим магистральным наземным каналам. Первым стал канал Кельт: он собирал воду из трех источников к юго-западу от дворцового комплекса, подавая ее по двум линиям вдоль берегов Вади эль Кельт. Второй был проложен от северных источников (Нааран) уже в 103–76 гг. до н.э. Эти каналы строились по одной технологии: их ложа, шириной около 60 см, выкладывали камнем, скрепляли известковым раствором и штукатурили водонепроницаемой смесью. В основном каналы открытые, за исключением участков, где существовал риск засорения. В местах перепадов рельефа и через вади водовод поднимали на арки, создавая классический надземный акведук. Оба канала были заброшены к концу I – началу II в. н.э. При этом сохранялась и старая система водоводов от источника Эйн эс-Султана, давая воду для возделывание обширных полей иерихонской равнины, где выращивали финики, виноград, пальмы (Jennings, 2015. Р. 94–97).

Византийский город и на его основе исламский сложились на расстоянии как от дворцов, так и от древнего телля. Вокруг нового ядра, к востоку от Иерихона, между городом и поймой р. Иордан, возникли десятки монастырей. Большая их часть сосредоточена между Вади эль-Нуэма и Вади эль-Кельт и снабжалась водой с помощью Канала Крещения (Baptism Conduit), построенного, видимо, при императоре Юстиниане, 527–565 гг. н.э. (Jennings, 2015. Р. 124). Монастыри к югу от Вади эль-Кельт снабжали водой три акведука: один брал начало из источников Кельт, истоком двух других оставался Эйн эс-Султан. Построили их, предположительно, также при Юстиниане, специально для обширных монастырских территорий, где выращивали оливки, виноград, зерновые, финики, бобовые, цитрусовые, а также разводили овец и коз (Jennings, 2015. Р. 126, 127; Беляев, 2016. С. 45). Иерихонский оазис стал важным сельскохозяйственным и животноводческим центром, и экономическая активность монастырей продолжилась после исламского завоевания в VIII в.

В эпоху Омейядов, в середине VIII в., на северной стороне Вади эль-Нуэма построили крупный дворцовый комплекс Хирбет эль-Мафджар («Дворец Хишама»). Он вдали от старых центров оазиса и отделен от них ущельем. Собственный водовод Мафджар (Mafjar Conduit) проводил сюда воду от источников Нуэма (восточнее, у подножия Иудейских гор), снабжая ею не только дворцовый комплекс, но по пути и промышленные предприятия, а также сельскохозяйственные угодья за дворцом (Jennings, 2015. Р. 143). В оазисе продолжала существовать и старая византийская система орошения, обеспечивая водой сохранявшиеся монастыри.

Археологических раскопок в зоне городского ядра Иерихона проведено пока немного, но они дают материал для уточнения организации городского водоснабжения. В 2012 г. Палестинский Департамент древностей и университет Чикаго, США (Э. Лауричелла и М. Дженнингс) в северной части центра Иерихона провели раскопки двух небольших участков по сторонам улицы Дворца Хишама (см. Jennings, 2015. Р. 53–56; Taha, 2020. Р. 273, 274).

Участок 1 (на восточной стороне улицы) включал остатки квадратного (?) здания, ориентированного по сторонам света; неширокую древнюю улицу к югу от здания; линию водопровода из глиняной трубы, проложенную в каменной кладке, с небольшой квадратной цистерной в конце линии. На участке 2 открыли остатки дома со следами (минимум) одной перестройки и белым мозаичным полом, а к северу от здания – линию водопровода из глиняных труб.

Таким образом, на двух небольших участках удалось зафиксировать остатки двух зданий, ориентированных по сторонам света, и две линии водопровода, ориентированные по направлению З–В, что примерно соответствует направлению на источник Телль эс-Султан, расположенный к востоку от раскопанных участков.

Еще раньше, в 2010 г., на территории Музейно-паркового комплекса РФ начала работы Иерихонская археологическая экспедиция ИА РАН, получив новые сведения о водоснабжении Иерихона. На всех трех раскопах (в сумме площадь более 450 м²) уже в первый год работ найдены остатки водопроводных систем.

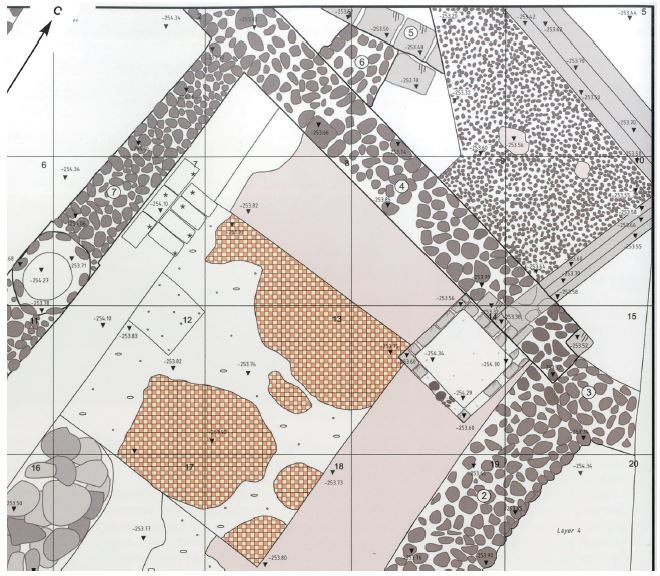

Раскоп 2 (10 х 12 м) был заложен на месте раскопа XIX в., открыв остатки здания из нескольких помещений, вытянутых по линии С–Ю, шириной около 6 м. В помещениях обнаружились полы из цветной и белых мозаик на разных уровнях. При этом под полами и стенами комнат, а также снаружи вдоль стен открылись водопроводные каналы разных периодов существования здания, подходившие к небольшим резервуарам внутри помещений (Беляев, 2016. С. 99). В плане можно выделить три линии водоводов, заново открытых, и четвертую, указанную в дневнике работ Я. Смирнова 1891 г. В северо-западном углу раскопа зафиксирован «магистральный» водопроводный канал длиной около 5 м, от него отходит ветка, ведущая непосредственно в здание. Это прямоугольный в плане водовод, дно, стенки и прилегающая поверхность которого оштукатурены. Глубина водовода – 20, ширина канала – 40 см. От него непосредственно в здание уходил более узкий канал шириной 20 см, на конце которого находилась квадратная (110 х 110 см по внешнему краю) цистерна глубиной 70 см. Ввод канала в цистерну осуществлялся посредством керамической трубы диаметром 10 см. Третья ветка водовода заходила в здание с востока и представляла собой установленные на торец каменные плиты (блоки). У здания водовод поворачивал на север и обрывался. Четвертая линия, известная по упомянутому дневнику 1891 г., представлена двумя ветками керамических и цементных труб, проложенных в буте западной и северной стен здания; в центре западной стены был создан резервуар в виде нижней части широкого керамического сосуда, обмазанного толстым слоем раствора, куда, судя по описанию, с севера входила цементная труба, а водоотведение шло через глиняные трубы (Беляев, 2016. С. 342). Возможно, эта ветка отходила от восточного водовода, там, где перед вводом в цистерну труба могла разветвляться на северную стену и саму цистерну, что нужно уточнить при будущих работах (рис. 5).

Рис. 5. Водоводы и цистерны раскопа 2 (по: Беляев, 2016). Fig. 5. Waterpipes and cisterns of excavation site 2 (after Belyaev, 2016)

Таким образом, в пределы одного небольшого раскопа попало три (!) вида водопровода: примитивный канал из каменных блоков; качественные, прямоугольные в сечении оштукатуренные водоводы двух размеров (основной и отводной); ветка водовода в бутовых стенах из керамической и цементной труб. А также два (!) вида цистерн: каменная, с оштукатуренными стенками и вводом из керамической трубы, и цистерна, сделанная из нижней части керамического сосуда, встроенного в стену. Такое разнообразие может объясняться как разными периодами функционирования систем, так и разным назначением (например, примитивный водовод из каменных блоков мог служить канализацией, отводя использованную воду из здания).

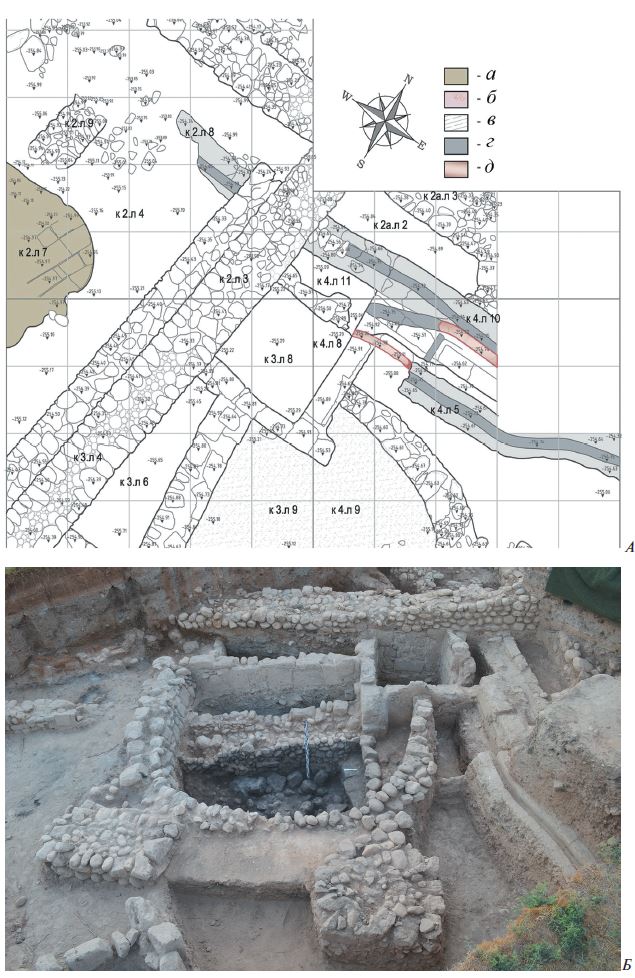

Рис. 6. Водоводы и цистерны (справа) раскопа 5 (по: Беляев, 2016). А – чертеж. Условные обозначения: а – сырцовые кирпичи; б – керамический бой; в – траншея; г – водовод бетонный; д – водовод керамический. Б – фото, вид с востока. Fig. 6. Waterpipes and cisterns (on the right) of excavation site 5 (after Belyaev, 2016)

В 2011 г. на территории Музейно-паркового комплекса к юго-юго-западу от раскопа 2 был заложен раскоп 5. В него попала внешняя (южная) стена архитектурного комплекса раскопа 2 с примыкающей к ней галереей из небольших помещений, а к югу от нее – зона производственных сооружений: гончарные горны, ямы-отстойники, очаги (в том числе тандыры). К элементам водоснабжения относятся водоводы в виде оштукатуренных каменных каналов и керамических труб, а также две цистерны-водохранилища.

Рассматривая их подробнее, укажем, что в галерее, в северной части кв. 1 раскопа 5, в одной из стен, уходящей в раскоп 2 и примыкающей перпендикулярно к южной монументальной стене, зафиксирована ветка бетонного водостока – видимо, это продолжение не сохранившегося водостока из керамической цистерны раскопа 2. Он уходил под южную стену комплекса и был протянут под ней наружу, возможно, служа водоотводом из архитектурного комплекса на раскопе 2.

Кроме того, вне территории комплекса раскопа 2 выявлены остатки четырех водоводов и двух цистерн-водохранилищ. Стратиграфически самая ранняя из них – цистерна Б (2.2 х 2.7 м), стенки которой сложены из продолговатых тесаных каменных параллелепипедов, изнутри обмазанных штукатуркой, армированной слоем гальки. Камни, из которых выложены стенки, обработаны с двух сторон, что может говорить об их повторном использовании. Водоводы, которые бы вели в цистерну, не выявлены. Вторая цистерна, А (около 1.5 х 1.6 м изнутри), более поздняя: ее восточная стенка служит западной стенкой цистерны Б, а остальные три сложены из тесаного камня на высоту 1.1–1.15 м; стенки и дно оштукатурены водонепроницаемым раствором.

С этой цистерной, прямо или косвенно, связан пучок водоводов, зафиксированный в кв. 4. Самый ранний – бетонный желоб из мелкого булыжника, тщательно оштукатуренный, ширина (по дну) – 0.12–0.13 м, глубина 0.1–0.12 (прослежено в длину на 6.5 м). Желоб выходил из восточной стенки кв. 4 почти строго на запад, перерезался более поздним массивным фундаментом и в кв. 2 обрывался. Две другие ветки водовода связаны с цистерной А, они были выведены в нее, прорезав цистерну Б, и имели смешанную конструкцию: бетонные желоба перемежались керамическими трубами, что может говорить о починке или реконструкции (рис. 6, 7) (Беляев, 2016. С. 131, 154, 155).

Итак, в раскопе 5 зафиксировано две системы водопроводов, как пока представляется, не связанных между собой: край системы водоснабжения и водоотведения архитектурного комплекса раскопа 2 и система водоснабжения производственных комплексов средневекового времени. Интересно, что эта система функционировала и развивалась, подстраиваясь под меняющиеся ситуации: водопроводы перекладывали, чинили, устраивали новые цистерны взамен старых. Гончарное производство требует большого количества воды, так как замешивание глины и формовка изделий обычно идут в непосредственной близости от горнов. В самой южной части раскопа 5 открыта еще одна водоотводная (?) система, по-видимому, средневекового арабского периода – это керамические трубы, уложенные в мощный общий закрытый желоб из фрагментов керамики на растворе. Эта одна линия подходила и поднималась к небольшой «цистерне», также целиком закрытой. Вероятно, она связана с жилыми постройками, зона которых примыкала с юга к производственной (ее еще предстоит исследовать).

Перейдем на северную часть двора Музейно-паркового комплекса РФ, где в 2010 г. изучена еще одна часть системы водоснабжения (раскоп 4, площадь 160 м²). Здесь расчищен участок большого двора, замощенного сырцовыми кирпичами и камнем, в мощении был заложен длинный (в раскоп попало 16 м) водовод шириной и глубиной 20 см, перекрытый сверху каменными плитами. В водовод был установлен базальтовый фильтр с отверстиями. Ориентировка канала примерно по линии З–В, что совпадает с ориентировкой остальных водопроводных каналов на участке комплекса. Такая одинаковая направленность каналов диктовалась тем, что источник воды для всей этой системы, Эйн эс-Султан, расположен существенно восточнее (примерно в 1.5 км); так же ориентированы водоводы и в раскопах М. Дженнингса (Jennings, 2015).

Таким образом, в каждом из крупных раскопов в современном Иерихоне обнаруживаются детали крайне разветвленной водопроводной системы. В изученных уровнях система функционировала в раннеисламское (с середины VII в.) время. Но очевидно, что ее заложили существенно раньше, а после завоевания скорее поддерживали и развивали. На этом этапе сохранялась прежняя хозяйственная традиция, не сменился и этнокультурный состав населения в оазисе. Соответственно, сеть многочисленных каналов, труб и цистерн византийской системы сохраняли и расширяли.

В то же время новая исламская администрация относилась к теме воды и водоснабжению города со всей серьезностью, что ярко демонстрирует устройство дворца халифа Хишама. Роль воды в исламской культуре вообще огромна: согласно исламским представлениям, из воды создано все живое; первые мусульмане жили в крайне засушливых областях, где вода была редким, чудесным явлением. Вся культура ислама пронизана образами, связанными с водой; ее источники, начиная с колодца Замзам в Мекке, священны; законы шариата подробнейшим образом формулируют правила владения и пользования водными ресурсами. Мусульманские ученые веками разрабатывали ирригационные системы и гидравлические машины, которые позволяли превращать в цветущие оазисы даже самые засушливые области (Hillenbrand, 2009).

В Иерихоне византийско-арабского периода изучена несоизмеримо меньшая площадь, чем на Царевском городище, но сравнение систем пользования водными ресурсами возможно. Гюлистан со всех сторон окружен реками, для его жителей одной из важных задач был отвод излишков воды. В Иерихонском оазисе требовалось пользоваться ею не только бережнее, но и более прицельно, целенаправленно, о чем свидетельствует крайне разветвленная, напоминающая систему капилляров, идущая в каждый дом структура мелких и мельчайших водоводов с очень небольшими (1 м3 и менее) емкостями для хранения. Но виден и общий принцип: стремление сделать воду максимально доступной.

Историческая топографии средневековых городов в зонах с недостаточными водными ресурсами, местоположение и развитие которых жизненно зависело от природных источников, форм передачи воды на расстояние, а также ее сбора и сохранения показывает сосредоточенность усилий общества на выработке новых приемов и трансформации окружающей среды. В дальнейшем планируется привлечь для сравнения результаты исследований израильских археологов в обширной пустынной зоне Негев, где поселения раннесредневекового времени успешно (хотя и кратковременно) развивались на основе искусственного орошения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта № 18-09-40075.

Библиография

- 1. Баллод Ф.В. Культура Золотой Орды // Новый Восток. 1924. Кн. 6. С. 336-349.

- 2. Баллод Ф. В. Старый и Новый Сарай, столицы Золотой Орды (результаты археологических работ летом 1922 года) // Татарская археология. Казань, 1998. №1. С. 14-32.

- 3. Беляев Л.А. Византийский Иерихон. Раскопки спустя столетие. М., 2016. 500 с.

- 4. Глухов А.А. Колобовское поселение: новые данные и интерпретация памятника // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 4. – Казань. Институт истории им. Ш. Марджани АН НТ, 2011. С. 245-249.

- 5. Глухов А.А. Историческая топография Царевского городища // Поволжская археология, № 2 (8), 2014. С. 92-112.

- 6. Глухов А.А. Царевское городище: история изучения, историческая топография, хронология. Волгоград. 2015. С. 101.

- 7. Савельев Н.И. Водоснабжение Царевского городища // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Казань. Институт истории им. Ш. Марджани АН НТ, 2012 г. С. 276-302.

- 8. Савельев Н.И. Плотины в системе водоснабжения Царевского городища // Поволжская археология, 2013, вып. 4 (6). С. 155-165.

- 9. Смагулов Е., Кяризы Туркестанского оазиса//Известия национальной академии наук Республики Казахстан, 1(239), Алматы, 2003. С. 172-189.

- 10. Федоров-Давыдов Г.А. Научный отчет о раскопках 1962 г. на городище Сарае-Берке – столице Золотой Орды // Архив ВОКМ. №12, 1962.

- 11. Федоров-Давыдов Г.А., Вайнер И.С., Мухамадиев А.Г. Археологические исследования Царевского городища (Новый Сарай) в 1959-1966 гг. // Поволжье в средние века, М., 1970. С. 68-171.

- 12. Hillenbrand, С. Water in classical Islamic culture // Gardens beneath which rivers flow, ed. S. Blair and J. Bloom, Yale University Press, Newhaven, 2009. P. 1-17

- 13. Jennings M., Beyond the walls of Jericho: Khirbet al-Mafjar and the signature landscapes of the Jericho plain. Chicago, 2015. 219 Р.

- 14. Nigro L., The Archaeology of Collapse and Resilience: Tell es-Sultan /ancient Jericho as a Case Study/ Overcoming Catastrophes. Essays on disastrous agents characterization and resilience strategies in pre-classical Southern Levant (Rome «La Sapienza» Studies on The Archaeology of Palestine And Transjordan, 11), Rome: Rome «La Sapienza» Expedition to Palestine & Jordan. 2014. pp. 55-85

- 15. Taha, Hamdan. “Two Decades of Archaeology in Jericho, 1994-2015.” Digging Up Jericho past, present and future, (2020), 206 p.