- Код статьи

- S086960630014590-8-1

- DOI

- 10.31857/S086960630014590-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 141-156

- Аннотация

В статье на материале неопубликованного дневника архимандрита Антонина Капустина и анализе фотографий раскопок в Иерусалиме из коллекции Императорского Православного Палестинского Общества восстанавливаетсся история попытки реконструкции древних ворот базилики императора Констанрина архимандритом Антонином Капустиным и история реставрации исторической части «Арки Константина».

- Ключевые слова

- Археология Иерусалима, Базилика Константина, Русски раскопки, Антонин Капустин, Императорское Православное Палестинское Общество

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 206

Под крышей Александровского подворья в Иерусалиме вплоть до настоящего времени демонстрируется и служит объектом почитания комплекс архитектурных остатков, возникший в ходе «русских раскопок» конца 1850-х – 1883 гг., их последующей "реставрации" и включения в интерьер заново возведенного подворья. На этот участок, по-видимому, приходится юго-восточный угол внешнего атриума базилики Воскресения Христова императора Константина и зона его сочленения с главной улицей (кардо) Иерусалима. Открытые на этом участке руины стали одной из первых сенсаций в исторической топографии города, породив споры как в научных, так и в церковных, и даже политических кругах. Материалы работ были изданы – возможно, даже слишком быстро, до полного завершения, а сведения, полученные позднее и, особенно, при реставрации, практически утрачены – они представлены фотографиями и обрывочными упоминаниями в документах. В настоящее время отдельные части комплекса привлекли внимание ученых, но другие не анализировались сколько-нибудь предметно.

Среди этих объектов самый заметный – арка с частью стены и двумя опорами, а также тремя капителями (две резные коринфские; одна грубо отесанная). Изначально она вызвала интерес – ее интерпретировали как часть ворот города или древнейших пропилей храма Воскресения, пытались найти подтверждения этому, реконструировать (как двухпролетную), но в итоге законсервировали. При этом следовали разборки и пополнения кладок, шла фотофиксация, но, как уже сказано, материалы этих работ неизвестны.

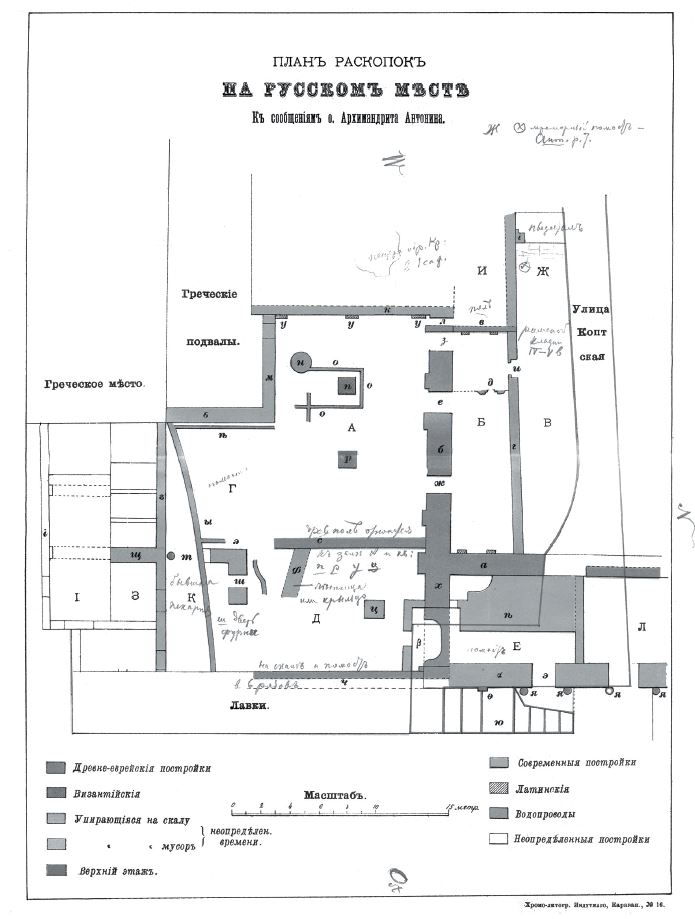

Рис. 1. План раскопок на Русском месте. К сообщениям архим. Антонина. Хромолитография с правкой. 1883 г. Архив ИППО (Москва). Fig. 1. A plan view of excavations at the Russian site

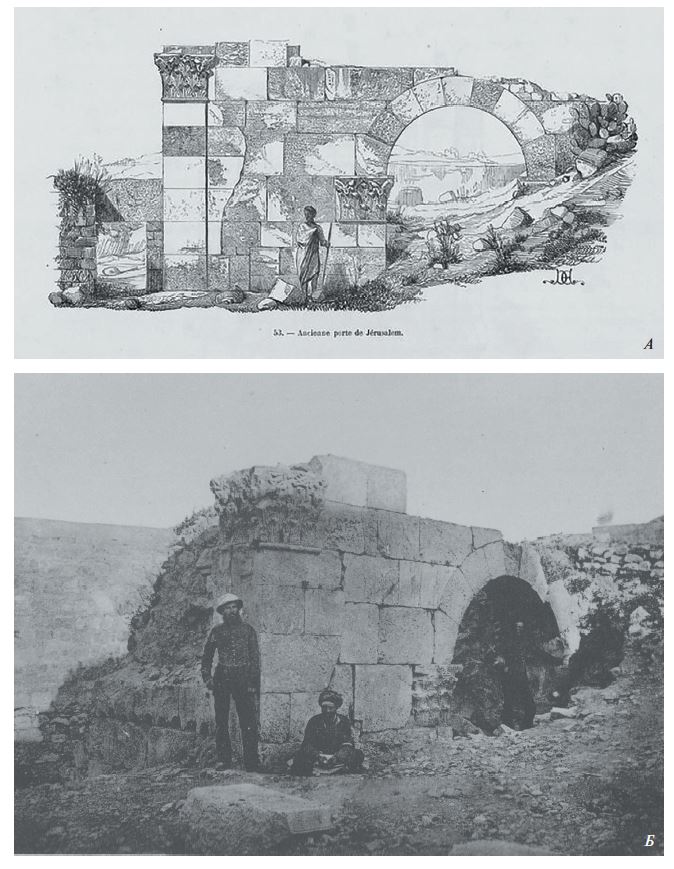

Рис. 2. Арка на русских раскопках. Рисунок из книги Vogüé C.-J.-M., de. Les Églises de la Terre Sainte. Paris, 1860. P. 120 (А). “Древние ворота на русском месте в 1864 г.”. Литография по фото. Ч. Уилсона (Б). Архив ИППО (Москва). Fig. 2. The Arch at the Russian excavation site

Определенный свет на процесс могут пролить записи в известнейшем (но до конца не опубликованном) источнике по жизни Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в целом и по работам на древних участках в частности – дневнике архимандрита Антонина (Капустина)1. Записи, связанные с раскопками самого известного сезона, 1883 г., уже анализировались (Беляев, Вах, 2021) но более поздние части дневника к обсуждению еще не привлекались. Строки, в которых отражена трансформация облика арки и прилегающего участка вплоть до 1890-х годов – предмет этой статьи.

Кратко опишем историю включения арки в научный оборот. В 1859 г., в ходе начатой расчистки земельного участка, только что приобретенного российским правительством к востоку от храма Воскресения в Иерусалиме, консул В.И. Доргобужинов обнаружил верхнюю часть арки (см. его письмо Д.А. Оболенскому из Иерусалима 5/17 июля 1859 г. – АВПРИ. Ф. СПбГА. II-9. 1857. Д. 17. Ч. 1. Л. 98об). Это положило начало масштабным археологическим работам – ведь до 1859 г. на участке памятники не были известны (подробнее см.: Вах, 2020. С. 21–75).

В 1860 г. расчистку арки совместно с В.И. Доргобужиновым вел прибывший из Петербурга для строительства в Иерусалиме русских паломнических приютов академик архитектуры М.И. Эппингер. При нем раскопали лишь верхнюю часть, но общественность немедленно узнала о развалинах «вековых сводов, относящихся, вероятно, к эпохе римского владычества в Палестине, и содержащих, без сомнения, замечательные остатки древности». В.И. Доргобужинов определил функцию и время сооружения, написал об остатках «портиков и пропилей, образовывавших главный вход в атриум Святогробской базилики Святого Равноапостольного царя Контантина». Он опирался на только что вышедшую книгу М. де Вогюэ, (Vogüé, 1860), где предлагалась реконструкция базилики Константина. Вогюэ собрал материал для исследования во время первой поездки в Иерусалим в 1853–1854 гг., и потому древностей на пустыре, тогда еще принадлежавшем коптскому священнику, видеть не мог (Рис. 1).

Когда Вогюэ в 1861 г. вновь посетил Иерусалим, то с разрешения владельцев обследовал открытый ими памятник и на собственный счет провел небольшие раскопки возле арки и открытых древних стен. Он предположил, что арка с массивной резной капителью представляет собой фрагмент восстановленных в христианскую эпоху старых городских ворот, заявив, что, пока ему не докажут обратное, будет видеть здесь остатки ворот Второй стены, через которые «Иисус Христос был веден на лобное место» (Последовательное с 1843 г. исследование развалин …, 1884. С. 128, 129).

В 1864 г. Ч. Уильсон предпринял более масштабные работы, проложив траншею непосредственно под пролетом арки и обнаружив позднее сооружение, напоминавшее печь (стояло оно кладка на скале или было сложено на культурном слое – неясно). Он заключил, что арка дошла уже в перестроенном или восстановленном виде «потому что один конец опирается на пилястр с капителью, в то время как другой опирается на колонну с грубо высеченной каменной глыбой вместо капители» (Последовательное с 1843 г. исследование развалин …, 1884. С. 131).

Оба исследователя проиллюстрировали свои наблюдения: Вогюэ приложил к изданию труда рисунок, а Уильсон – фотографию. Благодаря этому мы можем судить, в какой степени объект был доступен ученым (Рис. 2).

В дальнейшем высказывались различные предположения о происхождении и назначении арки, причем все указывали на эклектичность, небрежность кладки и плохую сохранность.

Новые раскопки на русском участке провел в 1883 г. начальник РДМ Антонин (Капустин) по поручению и на средства Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО). Активные работы начались 7 марта, но к расчистке арки приступили лишь во второй половине апреля 1883 г. 26 апреля в дневнике Антонина появилась запись: «Путешествие в город на раскопки и рисование там разрываемой триумфальной арки». Сам Антонин не готов был делать заключение относительно характера «загадочной постройки, называемой нами воротами, и между тем не соответствующей идее ворот своим пролетом, перегораживаемом колонною» (Антонин, 1884б. С. 13). Он сообщил (05.05.1883) Палестинскому Обществу, что колонна, несущая на себе арку, капителью упирается на возведенную рядом стену грубой работы и без этой опоры «непременно падет, а с нею рухнет и держащаяся еще кое-как арка северного пролета ворот». (Антонин, 1884б. С. 13).

В следующем отчете от 19 июня того же года Антонин уже назвал предполагаемые ворота «самым замечательным остатком древности», «несомненно составлявших часть, упоминаемых историком Евсевием пропилей, ведших со стороны города в базилику Воскресения Христова, и построенных императором Константином Великим под наблюдением его матери св. царицы Елены», отметив, что с начала мая все работы сосредоточены около арки (Антонин, 1884б). Антонин намеревался понять: «интересная развалина есть ли только одна из трех дверей, упоминаемых историком, ведших от пропилей в первый двор, аtrіum, храма, и именно – левая, южная, или ее надобно считать главною и единственною, к которой примыкали пропилеи с севера», склоняясь к последнему предположению (Антонин, 1884б). В отличии от Вогюэ, Уилсона и других исследователей он считал, что конструкция изначально состояла не из трех, а из двух пролетов, подобно Золотым воротам. Сперва на расчищенной к югу от колонны площадке обнаружить фундамент второй части «ворот» не удалось (Антонин, 1884б), но в дневнике Антонин дважды (1883. 4 и 8 августа 1883 г.) кратко упомянул об обнаружении основания южной части арки.

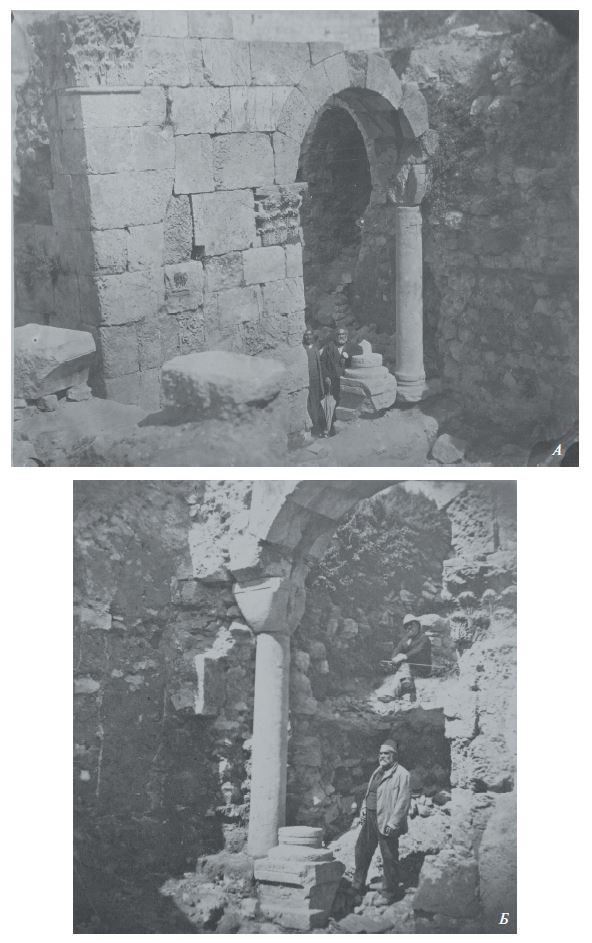

Рис. 3. Вид раскопанного арочного проема с запада. Стоят Симос Сердис с помощником. Видны утраты северной части капители. На заднем плане пролом в стене, сделанный для поисков фундамента южной части сооружения. Фото. 1883 г. (А). Симос Сердис возле найденной под пролетом арки базы колонны. На заднем плане сидит К. Шик (?). Фото. 1883 г. (Б). Здесь и далее – фото из коллекции фотографий ИППО. ГМИР (Санкт-Петербург). Fig. 3. A view of the excavated archway from the west

По расчетам о. Антонина, следы этой несохранившейся части должны были находиться за той стеной, к которой теперь была прислонена колонна, поддерживавшая северную часть. Точнее, на стену опиралась капитель, которая сама оказалась поврежденной. В результате давления на колонну с юга – мгновенного (землетрясение; внезапное обрушение) или длительного (давление массы грунта под действием вымывания мягких фракций водой) – база, колонна, капитель и свод арки сдвинулась к северу. База колонны, не имевшая жесткой связки, сместилась сильнее. Капитель, упиравшаяся в конструкцию арки – меньше. Очевидно, давление вбок компенсировалось давлением сверху.

На первых фотографиях у капители колонны уже отсутствует северо-западный угол. Камни, образующие арку, сместились вверх. Второй после замка (четвертый?) камень в южном полукружии арки съехал вниз, компенсировав изменившуюся геометрию и вернув жесткость всей конструкции. Последний сохранившийся камень, который накрывал полукружие арки с севера, из-за изменившейся геометрии оказался задран кверху (Рис. 3А).

Позднее, чтобы избежать внезапного обрушения поврежденной конструкции, о. Антонин поручил архитектору К. Шику «утвердить системою деревянных подпорок все, что грозило падением» (Антонин, 1884б. С. 16).

Вскоре после расчистки площадки непосредственно под аркой была сделана новая находка: рядом с колонной обнаружили базу в форме куба с высеченным крестом, грубой работы: «При этом оказалось, что стоящая между пролетами колонна утверждена на несоразмерно тонком и непрочном пьедестале из цельного песчаникового камня кубической формы, – таком же невзрачном, как и она сама, и к тому же искалеченном сыростью и временем» (Антонин, 1884б. С. 16, 17). Дальнейшая судьба этой базы неизвестна – на последующих фотографиях она более не встречается, видимо, ее убрали в ходе работ (Рис. 3Б).

После расчистки все сооружение приобрело, по словам о. Антонина, величественный вид: «Десять рядов больших, правильно сеченных камней, образующих северо-западный угол их, с двумя, изящно изваянными, угловыми громадными капителями, производят импонирующее впечатление, и заставляют жалеть, что целая половина здания не существует более!» (1884б. С. 17).

После расчистки пространства под аркой активные раскопки возле них прекратились. Последний из опубликованных отчетов о. Антонина в ИППО датирован 19 июля 1883 г. Он посвящен другой находке – древнему порогу, который сразу признали остатками древнееврейских городских ворот «Судных». Порог находился примерно в 15 м к северу от арки и его ось была перпендикулярна ее шелыге.

Теперь ворот было уже двое, и потребовалось прояснить функцию арочного прохода, полностью открытого незадолго до обнаружения порога. Отец Антонин, хотя и с большой осторожностью, принял интерпретацию порога как городских ворот древнееврейского периода, которыми ко времени строительства императора Константина I, как он полагал, могли уже перестать пользоваться и просто забыть о них, а при возведении базилики Воскресения, создать на всей территории пропилеи храма.

Отец Антонин полагал, что ворота города христианской эпохи были в зоне юго-западного угла базилики и от них была проложена прямая улица, спускавшаяся к пропилеям храма, оканчиваясь здесь воротами или аркой, обнаруженной при русских раскопках (1884б. С. 29, 30). На самом деле, к базилике подводила древняя (по крайней мере римской эпохи) трасса, шедшая издалека, от Дамасских ворот.

За открытым сооружением в дневнике о. Антонина закреплено название «Арка Константина», хотя сегодня достаточно очевидно, что к императорскому строительству она отношения иметь не может.

Обратившись к конструкции, которую показывают сегодня в Александровском подворье, легко заметить, что ее состояние гораздо лучше, чем то, какое показывают фотографии. Дневник о. Антонина позволяет проследить, как происходило это преобразование.

Уже в 1883 г. вновь возникла идея (казалось, забытая после начала работ 1859/1860 гг.) построить на раскопках здание. Формально – для защиты обнаруженных древностей, реально – для обозначения и обустройства собственного, русского, святого места на Крестном пути. Древние стены, сложенные из огромных, хорошо подогнанных камней, не вызывали сомнения в надежности и привлекательности реликвии для паломников. Однако покосившаяся колонна с треснутой капителью и вываливающиеся камни арки рождали опасения, что они обрушатся, особенно если убрать деревянные подпорки.

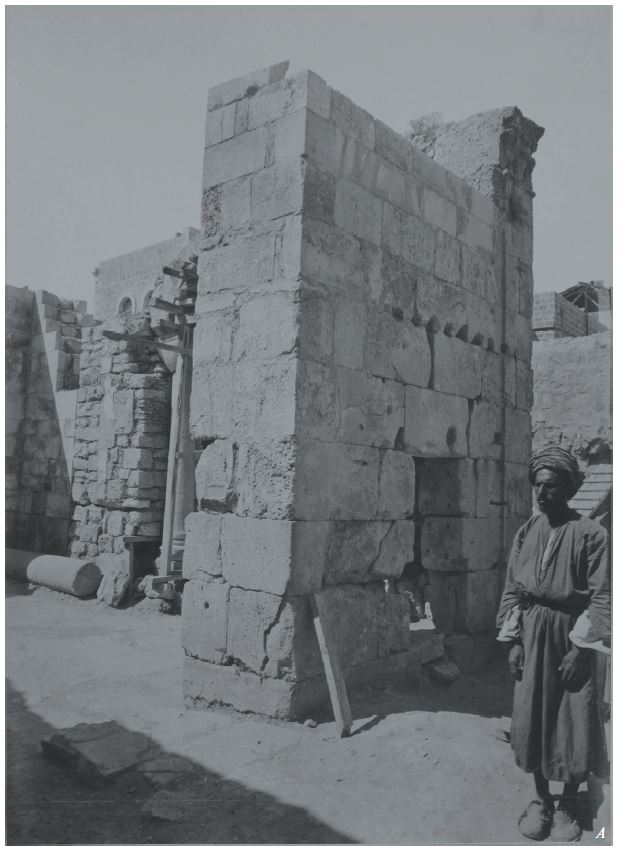

Рис. 4. Работы по реконструкции арки в октябре 1884 г. На заднем плане кладется третий ряд южной части сооружения, на переднем – сидит Симос Сердис. Фото 1884 г. Fig. 4. Reconstruction works on the arch in October of 1884

Видимо, у о. Антонин созрело решение восстановить древнее сооружение в том виде, какой ему представлялся изначальным, укрепив заодно и сохранившуюся часть арки. Записи об этом появляются в дневнике начиная с 25 сентября 1884 г., когда раскопки ИППО официально объявили завершенными. Он пишет: «На раскопках деятельная расчистка и уборка земли и камней и выявление древности в вящшем свете. Решились сосредоточить деятельность свою у Триумфальной арки» (1884а. 25.09. 1884). Далее говорится о разборке: «Реляция Симова о ломке стен и сводов на месте раскопок» (1884а. 26.09.1884). Видимо, речь о сносе стены, на которую опиралась колонна арки, и расчистка засыпанных мусором комнат со сводами, расположенных за этой стеной, где по предположению о. Антонина, должны были находиться фундаменты второй половины ворот (описание стены и пространства за ней см.: Антонин, 1884б. С. 15, 16).

Затем перешли к восстановлению: «На раскопках, к немалому удовольствию своему, нашел реставрацию Арки уже начавшейся. Основание несуществующей южной половины ее оказалось целым. Отлично!» (Антонин, 1884а. 02.10.1884), и тут же, в октябре, «Кладется третий ряд камней в реставрируемой Арке Константиновой. Порог Судных Ворот тоже освобожден совершенно, и теперь отлично может быть отфотографирован» (1884а. 05.10.1984).

Вся эта работа шла на глазах прибывшего в Иерусалим В.Н. Хитрово, который, по словам о. Антонина, одобрил его решение: «Сейчас всею миссиею поздравляем Генерала II, а потом идем с ним в город. Еже и бысть. Направились, конечно, прямо на раскопки, где немало изнесли суждений насчет арки, которой реставрацию он считает терпимым, если не прямо хорошим, делом. В мыслях его и Пал. общества застроить все наше место, и лицо древней стены должно войти внутрь одной из будущих комнат, что уже совсем неархеологически» (1884а. 21.12.1884).

Отрывочные заметки в дневнике, конечно, не позволяют проследить ход реконструкции в деталях. Но ясно, что древнее сооружение не просто укрепляли – была задумана полная реконструкция арочного проема, для чего следовало возвести утраченную южную часть. Приведенная выше запись о кладке третьего ряда камней и указывает на эти работы (Рис. 4).

Изучение фотографий подтверждает догадку о том, что арку разобрали, чтобы восстановить общий вид арочного проема. В фотоархиве ИППО (ГМИР, Санкт-Петербург) есть два снимка, показывающих ход деконструкции. Один – с механиком Миссии Симосом (Семеном) Сердисом (см. о нем: Беляев, Вах, 2021. В печати). На другом, видимо, запечатлен создатель современного иврита, Елиезер Бен-Иегуда, он был хорошо знаком с о. Антонином, интересовался древностями и неоднократно посещал русские раскопки в Иерусалиме (в дневнике о. Антонин называет его Елианов или Ельянов). Фотографии, скорее всего, сняты в один день или очень близко по времени. На заднем плане за каменной кладкой, поддерживающей колонну арки, виден фрагмент нескольких рядов новой кладки угловой части ворот.

Любопытен на этих двух фотографиях фрагмент стены, поддерживающей колонну. Она не похожа на стену, существовавшую здесь в момент, кода южная сторона арки с колонной была очищена от земли: перед нами прочно сложенный параллелепипед правильной формы. Северный крайний ряд его кладки опирается на деревянные подпорки и, очевидно, добавлен позже возведения основной части (чтобы надежно зафиксировать опирающуюся на него колонну?). Вероятно, эту мощную опору планировали разобрать после того, как второй пролет арки надежно зафиксирует колонну, которую воспринимали как центральную опору ворот.

Реконструкция затянулась надолго. Для имитации древней кладки нужен был дорогой материал и хорошие каменотесы, а в этот момент велось строительство колокольни на Елеонской горе. Бригада каменотесов из Бейт-Джалы работала и на строительстве колокольни, и на русских раскопках, что сильно тормозило дело. Впрочем, и задача была поставлена не тривиальная. Не удивительно, что работы на раскопках в конце концов прервали, не доведя до конца, и возобновили лишь в начале июня 1885 г., что отражено в дневнике (1885. 02.06.1885) Уже через две недели, осмотрев пережившую зиму конструкцию, о. Антонин с сожалением принял решение «снять ее до земли» и начать стройку заново (1885. 15.06.1885).

Процесс реставрации затронул и сохранившуюся часть. После разборки южной части о. Антонин вместе с иерусалимским архитектором Георгием Франгья вновь наметили линию «западного фасада Арки Константиновой» (Антонин, 1885. 19.06.1885). Можно предположить, что причиной разборки была ошибка в позиционировании конструкции южной части: она не попала на одну линию с северной, и свести их в одно целое не получалось. Точному позиционированию мешал подпорный столб, оставшийся на месте старой стены, на который по-прежнему опиралась капитель центральной колонны. Выяснилось это, видимо, когда строительство южной части близилось к завершению. Теперь о. Антонин не только пригласил архитектора-профессионала, но и дождался установки «краеугольного камня», отмечавшего юго-западный угол конструкции.

Там же мы находим еще одно важное свидетельство: «Франгьяс, не менее меня профана затрудняющийся решить, чем и как вершились уступы, сторожащие арку с востока». Речь шла о восточной части памятника, где требовалось, чтобы придать конструкции законченный вид, добавить несколько не сохранившихся рядов камня, ведь она должна была выглядеть аналогично южной части, возводившейся о. Антонином заново.

В дело пошел материал разобранной конструкции, работа продвигалась довольно быстро, и вскоре о. Антонин отметил: «Снова высятся 6 рядов камней» (1885. 22.06.1885), а затем: «Дома Sgr Simo’ с реляцией о 15 рядах Константиновской ресторируемой арки, и за дальнейшими инструкциями» (1885. 27.06.1885). В последнем случае речь о почти завершенной реконструкции южной части сооружения: 15 рядов, сложенных из меньших по размеру камней, вероятно, как раз доходили до уровня последнего ряда кладки подлинной северной части. Далее закономерно возник вопрос об изготовлении идентичной сохранившейся капители, венчавшей северо-западный угол, о чем сказано в дневнике примерно через месяц: «Симова реляция о большом камне для ресторируемой Арки Константиновой» (1885. 25.07.1885).

В конце 1885 г. Палестинское Общество поручило Г. Франгья начать подготовительные работы к постройке большого здания, вмещающего весь русский участок с раскопами. С этого момента о. Антонин перестал быть главным распорядителем работ, а его собственные приоритеты быстро разошлись с задачами Палестинского Общества. «Мне лишь бы кончить реставрацию Ворот Константиновских, а там делай, что хочешь!» – записал он в сердцах (1885. 04.08.1885). В это время он сосредоточен исключительно на доведении до конца работ по арке: «Торчание на месте раскопок до 2-х часов дня. Ресторируется северный устой Константиновской арки. Восстановление древнего рисунка карнизного по сохранившемуся остатку его на каменном обломке» (Антонин, 1885. 27.09.1885).

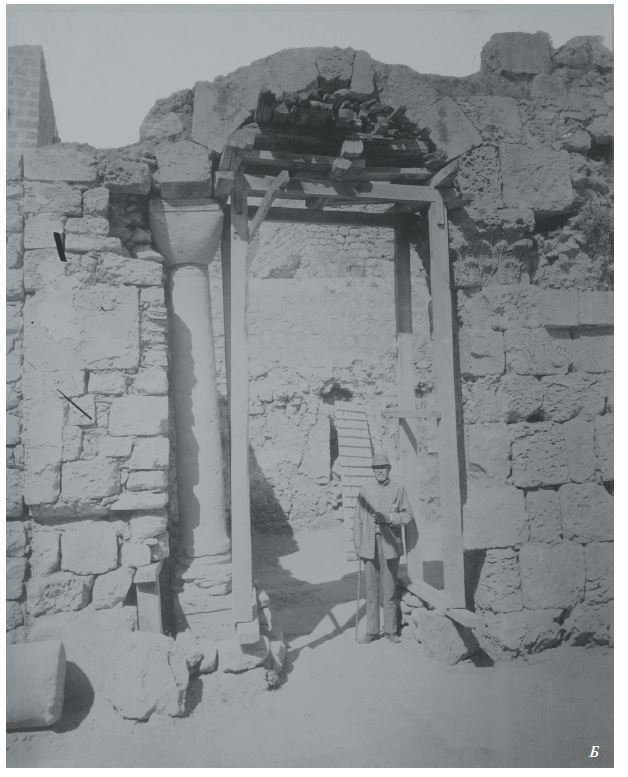

Рис. 5. Вид северной восстановленной в 1885 г. стены арки и расчищенных плит мощения. 1887 г. Фото. 1885 г. (А). Д.Д. Смышляев возле арки. 1887 г. Фото монаха Тимона. Август, 1887 г. (Б). Fig. 5. A view of the northern wall of the arch restored in 1885 and cleared paving slabs. 1887

Рис. 5. Вид северной восстановленной в 1885 г. стены арки и расчищенных плит мощения. 1887 г. Фото. 1885 г. (А). Д.Д. Смышляев возле арки. 1887 г. Фото монаха Тимона. Август, 1887 г. (Б). Fig. 5. A view of the northern wall of the arch restored in 1885 and cleared paving slabs. 1887

Таким образом, реставрация северной стены арки была закончена к началу октября 1885 г. Правда, снимки с нее в новом виде пока известны только более поздние, не ранее августа 1887 г. (Рис. 5а).

Но оставалась еще одна проблема: треснувшая практически до середины капитель колонны не могла нести нагрузку. Решено было сделать копию для замены древнего оригинала. В начале января 1886 г. о. Антонин заключил контракт на эти работы: «Контракт с Künstler’ом Павлюсом на обделку капители к Константиновой арке» (1886. 10.01.1886). Вскоре он мог вместе с небольшой экскурсией осмотреть изготовление капители на месте (Антонин, 1886. 21.01.1886), а еще через 10 дней увидеть ее готовой (1886. 31.01.1886). Казалось, дело сделано и, немного погодя, о. Антонин решил официально отойти от работ на месте раскопок, где начиналось строительство мало понятного ему сооружения (Антонин, 1886. 07.04.1886). Позже он запишет прямо: «Вечером думы о том, что делается и что бы могло делаться на посещенном утром городском месте раскопок наших. Воздвигается колоссальный лабиринт неизвестного значения и необдуманного назначения, – в пику всем археологам и во славу принципа: знай наших!» (1886. 27.04.1890).

Рис. 6. Арка в момент строительства здания подворья на русских раскопках. С юга возводится стена, поставленная на фун- дамент, под которым виден фрагмент древней кладки. 1888 г. Фото 1888 г. Fig. 6. The arch at the time of the courtyard construction at the Russian excavation site. 1888

В 1886 г. на раскопках еще оставались, как руководители стройки, уполномоченный Палестинского Общества Д.Д. Смышляев и архитектор Г. Франгья. Под их присмотром участок стали очищать от мусора и нивелировать поверхность. Работы по воссозданию арки, скорее всего, остановили. Капитель к тому времени уже заменили, а подлинную Смышляев приказал немедленно убрать с раскопок: «а то ее выбросят!» (Антонин, 1886. 24.11. 1886). Дальнейшая судьба ее неизвестна (Рис. 5б).

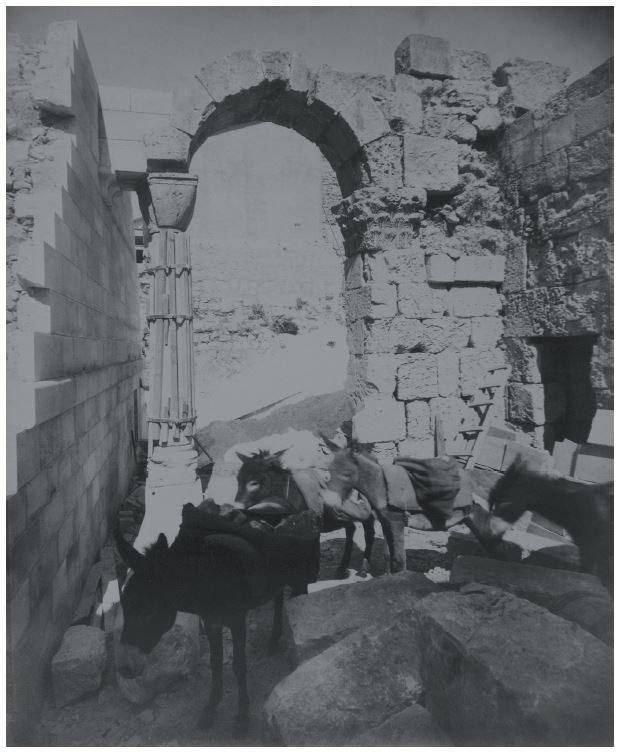

Начавшиеся в 1887 г. инженерные работы на местности привели к ряду новых находок, но на них уже никто не обращал внимания из опасения невольно затормозить постройку здания, вокруг которой в это самое время ломали копья и в Петербурге, и в Константинополе, и в Иерусалиме. В частности, были открыты:

– остатки «дороги» византийского (?) времени, упомянутой в записях о. Антонина (1888. 09.04.1888), см. рис. 5А;

– фундаменты южной части арки и фрагменты стены, на которой она была построена («Путешествие на раскопки наши и видение там вновь открытой стены, очевидно бывшей городской, на которой построена и Арка Константинова. Любопытно» – Антонин, 1887. 28.10.1887);

– древняя пещера в материковой скале («Осмотр … открытой на глубине 4 метров пещеры в природной скале, обращенной устьем на юг в бывшую когда-то глубокую рытвину, отделявшую Акру от Сио. Значения особенного открытие не имеет» (Антонин, 1888. 07.07. 1888) (Рис. 6).

По-видимому, о. Антонин не успел заменить сломанную капитель сам: реконструированная им южная часть не имела своей арки, которую не на что было бы опереть. Судя по всему, он не принимал участия и в проектировании здания на раскопках. В какой-то момент построенная часть арки стала неудобна для проектировщиков, ею решено было пожертвовать: о. Антонин с грустью отметит, что «наши» (т.е. Палестинское Общество), в отличие от него самого, игнорируют значение «Арки Константина» (1887. 11.11.1887).

Рис. 7. Вид арки с востока, после замены капители, укрепления колонны и реставрации свода. 1888–1889 гг. Фото 1889 г. Fig. 7. A view of the arch from the east after replacing the capital, strengthening the column and restoring the vault. 1888–1889

Дальнейшие события развивались быстро. Через четыре месяца о. Антонин узнал о решении немедленно сломать триумфальную арку: «Уперлись на своем Палестинцы!» (1888. 13.03. 1888). Посетив стройку 9 апреля, он обнаружил, что новая капитель уже установлена на место, а «верх» (т.е. свод) арки восстановлен: «Мой реставрационный устой разламывается. Здание будет красивое. Но что выйдет из длинных сеней, окончательно замаскировавших собою древнюю дорогу к Базилике, трудно предсказать» (1888. 09.04.1888) (Рис. 7).

Приведенные факты позволяют сделать ряд важных выводов:

1. Современный вид арка обрела, видимо, при отделке интерьера подворья: с восточной стороны ее стену укрепили новыми камнями (каменные вставки заметны практически во всех частях конструкции), а колонну стянули четырьмя металлическими обручами. Но в 1888 г. арку вновь частично разобрали, заменив подлинную капитель на специально изготовленную и уложив сверху тонкий квадратный камень в виде импоста (возможно, чтобы компенсировать недостающую часть дуги). Саму арку переложили заново, восстановив ее геометрию (Рис. 8). В итоге сооружение претерпело столь серьезные изменения, что его следует воспринимать, скорее, как конструкт с использованием древних фрагментов, чем как дошедший до нас древний контекст. В основной части оно разобрано и собрано вновь, связанные с ним археологические детали в нижней части полностью утрачены, а капители пилонов явно поставлены не по месту.

Рис. 8. Арка на Александровском Подворье ИППО. Фото И.Ф. Барщевского. 1891 г. Fig. 8. The Arch in the Alexander Nevsky Metochion of the Imperial Orthodox Palestine Society. 1891

2. Но не только предстающая нам сегодня арка – сборная. То состояние, в каком она открылась исследователям XIX в., также далеко от исходного, о чем говорит уже несуразно тонкая колонна с грубой капителью, явно подставленная с противоаварийной целью в поздний, (вероятно, средневековый) период. Не исключено, что на этом месте проем существовал и в римскую эпоху, но в его последнем варианте это не оригинальная византийская конструкция, а, в лучшем случае, результат одной из позднейших перестроек комплекса храма Воскресения (например, при ремонте Константина Мономаха или более позднем). Этим объясняется появление гипотезы о существовании двух- или трехпролетных ворот. В настоящее время считается, что утверждение об открытии фундаментов южной части пролета не подкреплены материалами, а тонкая колонна не служила перемычкой между двумя пролетами, потому что это поздняя подставная подпорка для укрепления единственного пролета. Однако при этом важно отметить, что в дневнике о. Антонина все-таки дважды упоминается об обнаружении каких-то остатков, которые могли считаться фундаментом южной части арки. Кроме этого, камень, который опирается на колонну, имеет скошенную с двух сторон форму. С одной стороны на него опирается свод сохранившийся арки, с другой – ничего.

Хронология и функциональная история открытых конструкций могла быть восстановлена, будь едва видимые на фотографиях кладки и окружавший их культурный слой изучены с должной тщательностью и зафиксированы. Но фиксация крайне общая, мелкие находки при работах, сколько можно понять, не собирали (крупные, впрочем, тоже утрачены).

Эти выводы следует учитывать при трактовке эффектного с виду сооружения на Александровском подворье. Возможно изложенные данные позволят вновь поставить вопрос о его форме и назначении.

В то же время нет и оснований оценивать реставрацию как исключительно варварскую – среди работ такого рода во второй половине XIX в. она ничем не выделяется и, пусть в общих чертах, выявляет присущие изначально открытому сооружению черты.

3. Именно реставрация пресекла попытку архимандрита Антонина сконструировать "новое святое место". Он отнесся к древней арке как объекту не менее значимому, чем «именитый», по его выражению, "Порог Судных Врат", и намеревался вписать русский участок в ту систему ключевых святынь христианства, которую император Константин сформировал на участке храма Воскресения. Гипотетически определенная о. Антонином древняя дорога от храмовой площади к "Константиновой Арке" должна была получить значение важной части Крестного пути, на котором паломники следуют драматургии и топографии евангельского повествования о несении Креста (о попытках трансформаций Крестного пути см.: Вах, 2016. С. 79–96; Keshman, 2019. P. 89–116). Соответственно предлагался и престол для новой церкви: о. Антонин думал устроить ее "во имя Крестоношения" (1886. 28.08. 1886). Удача такого проекта ставила Палестинское Общество перед свершившимся фактом оборудования нового участка на Крестном пути, где движение к "Порогу Судных Врат" осуществлялось бы сквозь парадные ворота базилики, объединяя в глазах богомольцев события Входа Господня в Иерусалим и выхода из города к месту казни, Голгофе.

Библиография

- 1. Антонин (Капустин). Дневник. Год 1883 // Библиотека Государственного музея истории религии. Машинописная копия.

- 2. Антонин (Капустин). Дневник. Год 1884а // Библиотека Государственного музея истории религии. Машинописная копия.

- 3. Антонин (Капустин). Дневник. Год 1885 // Библиотека Государственного музея истории религии. Машинописная копия.

- 4. Антонин (Капустин). Дневник. Год 1886 // Библиотека Государственного музея истории религии. Машинописная копия.

- 5. Антонин (Капустин). Дневник. Год 1887 // Библиотека Государственного музея истории религии. Машинописная копия.

- 6. Антонин (Капустин). Дневник. Год 1888 // Библиотека Государственного музея истории религии. Машинописная копия.

- 7. Антонин (Капустин). Сообщения отца архимандрита Антонина // Православный Палестинский сборник. Т. III, вып. 7. Раскопки на Русском месте близ храма Воскресения в Иерусалиме, произведенные под руководством архимандрита Антонина в 1883 г. СПб., 1884б. С. 1–30.

- 8. Беляев Л.А., Вах К.А. Архимандрит Антонин и другие на раскопках у храма Воскресения в Иерусалиме // Российская археология. 2021. № 3. (В печати).

- 9. Вах К.А. «На Крестном пути нет ни одной пяди земли русской». Проект приобретения арки «Се человек» в контексте церковно-дипломатической конкуренции в Иерусалиме // Церковь в истории России. Вып. 11. К 70-летию Николая Николаевича Лисового. М.: Ин-т рос. истории, 2016. С. 79–96.

- 10. Вах К.А. Первые русские раскопки у Храма Гроба Господня в Иерусалиме в 1859–1861 гг. // Исторические записки. 2020. № 19 (137). С. 21–75.

- 11. Вах К.А. Проект издания дневника архимандрита Антонина: 1817–1894 // Антонин (Капустин). Дневник. Год 1850. М.: Индрик, 2013. С. 171–179.

- 12. Последовательное с 1843 г. исследование развалин на русском месте близ храма Воскресения в Иерусалиме // Православный Палестинский сборник. Т. III, вып. 7. Раскопки на Русском месте близ храма Воскресения в Иерусалиме, произведенные под руководством архимандрита Антонина в 1883 г. СПб., 1884. С. 113–140.

- 13. Keshman A. Walking in the Footsteps of Christ in Latin, Greek or Russian. On the Various Ways of the Via Dolorosa in 19th century Jerusalem // Römische historische Mitteilungen. 2019. Bd. 61. Р. 89–116.

- 14. Vogüé C.-J.-M. de. Les Églises de la Terre Sainte. Paris: Dideron, 1860. 465 p.