- Код статьи

- S086960630015372-8-1

- DOI

- 10.31857/S086960630015372-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 2

- Страницы

- 91-107

- Аннотация

Статья посвящена арбалетовидным фибулам с узкой длинной ножкой и литым иглоприемником типов Шёнварлинг/Сковарч и Доллькайм/Коврово – одним из наиболее характерных хроноиндикаторов эпохи Великого переселения народов. Авторы описывают ряд конструктивных особенностей рассматриваемых фибул в ареале самбийско-натангийской культуры, обуславливающих их типологическую принадлежность. На основании результатов сравнительного анализа довоенных и современных археологических источников авторы предлагают современную уточненную хронологию вышеупомянутых типов. Вопреки сложившимся представлениям, археологический материал свидетельствует о разновременном ношении этих фибул, а именно о плавной смене фибул Шёнварлинг/Сковарч фибулами Доллькайм/Коврово на рубеже фаз D2/D3, т.е. ок. 430 г. н.э.

- Ключевые слова

- самбийско-натангийская культура, Восточная Пруссия, Калининградская область РФ, музей “Пруссия”, эпоха Великого переселения народов, арбалетовидные фибулы, тип Шёнварлинг/Сковарч; тип Доллькайм/Коврово

- Дата публикации

- 28.06.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 236

Среди древностей самбийско-натангийской культуры (далее СНК1), также известной как культура Доллькайм/Коврово, особое положение занимают арбалетовидные фибулы с узкой длинной ножкой и литым иглоприёмником, являющиеся одним из чувствительных хронологических индикаторов. Вышесказанное верно как для эпохи римского влияния (далее РВ), так и для эпохи Великого переселения народов (далее ВПН), и, в том числе, для ее ранней фазы – периода D2. К наиболее распространенным фибулам периода D относятся бронзовые3, железные и реже серебряные арбалетовидные фибулы с узкой длинной ножкой и литым (в случае железных экземпляров – кованым) иглоприёмником типов Шёнварлинг/Сковарч (далее ШС) и Доллькайм/Коврово (далее ДК), а также их так называемого промежуточного варианта (см. далее). Эти типы были представлены как на территории СНК4, так и на территории археологических культур современной Литвы, Польши, на островах Балтийского моря (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 34–39. Fig. 3; P. 41–55. Fig. 6, 7). Парные фибулы этих типов в большинстве случаев найдены в погребениях, идентифицируемых по инвентарю как женские. В мужских погребениях данные фибулы представлены, как правило, единичными находками или же в комплексе с фибулами других типов.

Разработка детальной типологии фибул и определение точных хронологических границ бытования их типов имеет неоспоримо важное значение. Изучению вышеназванных фибул посвящено большое количество публикаций зарубежных и отечественных исследователей. Уже на раннем этапе исследования древностей Восточной Пруссии в конце XIX – начале XX в. немецкие археологи различали фибулы с коротким и с длинным иглоприёмниками (Tischler, Kemke, 1902). Тем не менее в довоенный период формального выделения указанных типов так и не произошло.

В послевоенный период в контексте дискуссии о хронологических рамках бытования рассматриваемых фибул на территории СНК знаковыми являются работы польских исследователей К. Годловского (Godlowski, 1970; 1974) и В. Новаковского (Nowakowski, 1996). В то время как первый относил фибулы с литым иглоприёмником ко всему периоду D (Godlowski, 1970. P. 54, 55. Pl. 12), В. Новаковский датировал (согласно иллюстративному материалу) появление подобных фибул с коротким иглоприёмником более ранним временем, а именно фазой 4 его хронологической схемы культуры СНК, соответствующей “...началу периода D (фазе С3) хронологии К. Годловского и охватывающей первые три четверти IV в.”5 (Nowakowski, 1996. S. 52). При этом в тексте книги автор, сравнивая рассматриваемые фибулы с таковыми со звездчатой ножкой, относил их к фазе 5 (конец IV в. – 460 г. н.э.) (Nowakowski, 1996. S. 53). Арбалетовидные фибулы с длинным иглоприёмником исследователь также датировал фазой 5 (Nowakowski, 1996. Taf. 107).

Весомый вклад в дискуссию внесла немецкая исследовательница М. Шульце-Дёррламм, разработавшая типологию арбалетовидных фибул V и VI вв. для территорий к западу от Рейна и к югу от Дуная и выделившая, в том числе, тип Шёнварлинг (Schulze-Dörrlamm, 1986. S. 650–652). Этот тип характеризуется наличием широкой пружины, короткой полукруглой в профиле спинки с литым некрупным держателем оси пружины и длинной, сужающейся в нижней части стержнеобразной ножки с коротким литым иглоприёмником (Schulze-Dörrlamm, 1986. S. 650, 651). Исследовательница указывала на существование как многочисленных бронзовых, так и гораздо более редких железных экземпляров. М. Шульце-Дёррламм датировала возникновение типа Шёнварлинг (Typ Schönwarling) второй третью V в., а в качестве верхней границы бытования типа предлагала рассматривать рубеж V и VI вв. (Schulze-Dörrlamm, 1986. S. 651, 652).

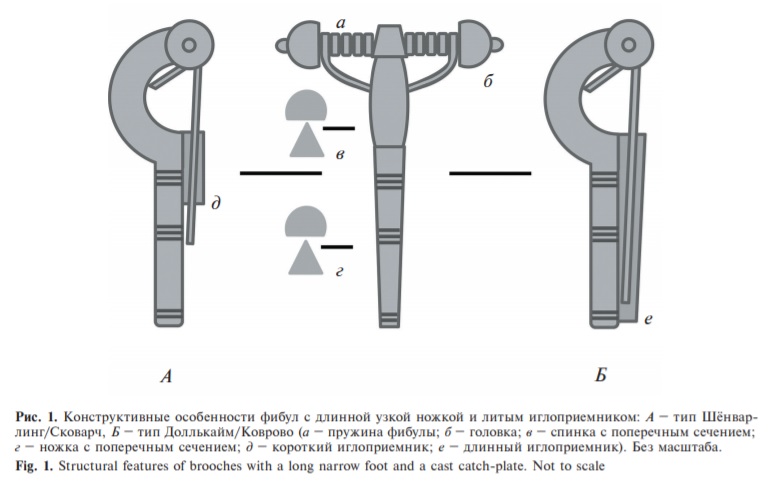

Эти выводы были учтены польской исследовательницей А. Битнер-Врублевской при анализе археологического материала бассейна Балтийского моря (Bitner-Wróblewska, 1991а; б; в; 1992; 2001)6. Она справедливо указывала на отличия в конструкции фибул типа Шёнварлинг/Сковарч (адаптированное к современными реалиям (Schönwarling (нем.) / Skowarcz (польск.) обозначение описанного М. Шульце-Дёррламм типа фибул) и выделенного уже непосредственно ей в местном археологическом материале типа ДК (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 50). Название типа ДК, берущее начало от одноименного памятника (Dollkeim (нем.) / Коврово (рус.), созвучно обозначению культуры в европейской археологической традиции и удачно подчеркивает характерность артефакта для всего ареала СНК. Действительно, фибулы этого типа представлены на всех памятниках СНК с зоной погребений ВПН. К важнейшим типологическим признакам обоих рассматриваемых типов фибул исследовательница относила наличие вытянутой узкой ножки и литого иглоприёмника; к характерным, но не типолообразующим – наличие полусферических или же цилиндрических головок по концам пружины, а также полуовальную или подтреугольную форму поперечного сечения нередко фасетированной спинки фибулы. Основным отличием описанных А. Битнер-Врублевской типов фибул друг от друга является степень развития иглоприёмника, а именно соотношение его длины к общей длины ножки фибулы (рис. 1). У типов ШС и ДК иглоприёмник обладает минимальной и максимальной длиной, соответственно, в то время как “промежуточный вариант” демонстрирует средние показатели7 (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 41, 42).

7. Опираясь на результаты анализа второстепенных конструктивных особенностей и пропорций известных экземпляров, А. Битнер-Врублевская также описывала и локальные варианты рассматриваемых типов фибул в бассейне Балтийского моря (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 38, 39, 45–50).

Рис. 1. Конструктивные особенности фибул с длинной узкой ножкой и литым иглоприемником: А – тип Шёнварлинг/Сковарч, Б – тип Доллькайм/Коврово (а – пружина фибулы; б – головка; в – спинка с поперечным сечением; г – ножка с поперечным сечением; д – короткий иглоприемник; е – длинный иглоприемник). Без масштаба. Fig. 1. Structural features of brooches with a long narrow foot and a cast catch-plate. Not to scale

А. Битнер-Врублевская справедливо рассматривала данные фибулы как звенья одного типологического ряда, а типы ШС и ДК – как его раннюю и позднюю формы, соответственно. При этом она исходила из их практически одновременного появления в Прибалтике, отмечая при этом, что фибулы ДК встречаются и в несколько более поздних комплексах, чем фибулы ШС, и использовались несколько дольше последних. Для СНК А. Битнер-Врублевская датировала оба типа “периодом С3-D/E, т.е. концом IV – началом V вв.” (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 40, 50, 51. Pl. LIX). Исследовательница иллюстрирует свои выводы результатами анализа инвентаря погребений 106 и 183 могильника Доллькайм, а также погребений 41 и 60 могильника Варникам. При этом ей учитывались и датировки находок фибул в составе кладов в Эшвайлер (нем. Eschweiler) (на границе Франции и Германии) (конец IV в.) и Фромборке (польск. Frombork, нем. Frauenburg) (Польша) (не ранее 430 г.)8(Bitner-Wróblewska, 2001. P. 39–40, 50, 51).

К теме изучения арбалетовидных фибул с литым иглоприёмником на территории СНК обращались и отечественные исследователи (Кулаков, 1990. С. 23. Рис. 12; 2003. С. 276. Рис. 88, 89). Тем не менее, на сегодня наиболее информативными продолжают оставаться работы А. Битнер-Врублевской.

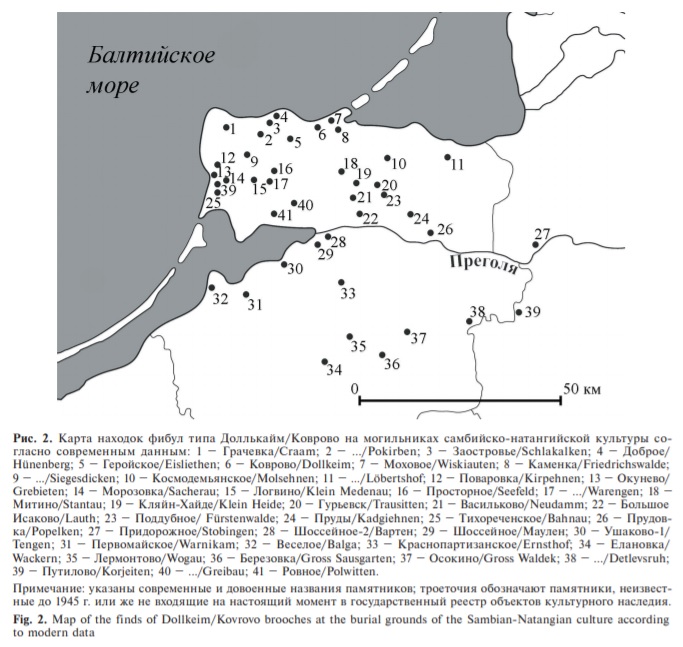

С момента появления посвященной древностям Самбии ВПН обзорной работы А. Битнер-Врублевской (Bitner-Wróblewska, 2001) в научный оборот был введен обширный археологический материал из раскопок последних лет (рис. 2). К наиболее изученным в последние годы и одновременно крупным и знаковым памятникам относятся грунтовые могильники Коврово/Dollkeim, Доброе/Hünenberg, Большое Исаково/Lauth, Кляйн-Хайде, Шоссейное (Гусаков и др., 1987; Кулаков, 1994; 2007; 2017 Кулаков, Тюрин, 2005; Кулаков, Скворцов, 2000; Прасолов, 2017; Скворцов, 1996; 1997; 1999; 2000; 2001; 2003; 2004: 2007; 2008; Prassolow, 2018. С. 223, 248, 255, 256, 252, 284; Skvorzov, 2007). Наряду с самим фактом проведения новых полевых исследований необходимо отметить и принципиально более высокий качественный уровень современной документации, позволяющей в отличие от довоенного периода гораздо более полно реконструировать состав исследованных погребальных комплексов.

Рис. 2. Карта находок фибул типа Доллькайм/Коврово на могильниках самбийско-натангийской культуры согласно современным данным: 1 – Грачевка/Craam; 2 – …/Pokirben; 3 – Заостровье/Schlakalken; 4 – Доброе/ Hünenberg; 5 – Геройское/Eisliethen; 6 – Коврово/Dollkeim; 7 – Моховое/Wiskiauten; 8 – Каменка/Friedrichswalde; 9 – .../Siegesdicken; 10 – Космодемьянское/Molsehnen; 11 – .../Löbertshof; 12 – Поваровка/Kirpehnen; 13 – Окунево/ Grebieten; 14 – Морозовка/Sacherau; 15 – Логвино/Klein Medenau; 16 – Просторное/Seefeld; 17 – …/Warengen; 18 – Митино/Stantau; 19 – Кляйн-Хайде/Klein Heide; 20 – Гурьевск/Trausitten; 21 – Васильково/Neudamm; 22 – Большое Исаково/Lauth; 23 – Поддубное/ Fürstenwalde; 24 – Пруды/Kadgiehnen; 25 – Тихореченское/Bahnau; 26 – Прудовка/Popelken; 27 – Придорожное/Stobingen; 28 – Шоссейное-2/Вартен; 29 – Шоссейное/Маулен; 30 – Ушаково-1/ Tengen; 31 – Первомайское/Warnikam; 32 – Веселое/Balga; 33 – Краснопартизанское/Ernsthof; 34 – Елановка/ Wackern; 35 – Лермонтово/Wogau; 36 – Березовка/Gross Sausgarten; 37 – Осокино/Gross Waldek; 38 – …/Detlevsruh; 39 – Путилово/Korjeiten; 40 – .../Greibau; 41 – Ровное/Polwitten. Примечание: указаны современные и довоенные названия памятников; троеточия обозначают памятники, неизвестные до 1945 г. или же не входящие на настоящий момент в государственный реестр объектов культурного наследия. Fig. 2. Map of the finds of Dollkeim/Kovrovo brooches at the burial grounds of the Sambian-Natangian culture according to modern data

Начиная с 1990-х годов вновь появилась возможность обратиться к источникам довоенного периода, долгое время считавшихся утерянными. Речь идет о частях коллекции и архива кенигсбергского музея “Пруссия”, хранящихся сегодня в берлинском Музее древней и ранней истории, Калининградском областном историко-художественном музее и ольштынском Музее Вармии и Мазур. Большую ценность имеют содержащие иллюстрации находок архивы М. Шмидехельм и Ф. Якобсона, хранящиеся в Таллине и Риге, соответственно (Prassolow, 2018. C. 27–32).

Завершая перечисление использованных авторами основных источников, необходимо отметить наличие других публикаций и полевых отчетов до- и послевоенного периодов, в меньшей мере причастных обсуждаемой теме.

Результаты сравнительного анализа доступных данных по археологии СНК эпохи ВПН указывают на необходимость переосмысления ряда представлявшихся уже изученными вопросов.

Основные выводы А. Битнер-Врублевской верны и находят подтверждение в археологическом материале, в том числе и из раскопок последних лет. Вместе с тем авторам представляется возможным и необходимым уточнить некоторые важные нюансы, касающиеся конструктивных особенностей и датировки фибул типов ШС и ДК в ареале СНК.

Обращает на себя внимание факт недостаточной последовательности исследователей в использовании предложенных А. Битнер-Врублевской критериев выделения рассматриваемых типов фибул. В то время как на настоящий момент основным типологическим признаком последних считается длина литого иглоприёмника, незаслуженно мало внимания уделяется другим показателям. К типам ШС и ДК в их “классическом” понимании авторы относят только экземпляры средней величины9 со спинками с поперечным сечением многогранной, подтреугольной или ярко выраженной полукруглой, редко – подовальной формы (рис. 1). Правомерность встречающегося в литературе причисления к рассматриваемым типам небольших фибул с плоской спинкой требует дополнительных обоснований. Еще один требующий своего разрешения вопрос заключается в определении типологического родства рассматриваемых бронзовых и серебряных фибул с экземплярами из железа (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 45). Еще предстоит выяснить, являются ли последние местными подражаниями широко распространенным бронзовым и серебряным фибулам ШС и ДК или же попали на территорию СНК в качестве импортов с соседних территорий. В целом нам представляется верным придерживаться определения А. Битнер-Врублевской и не применять обозначения типов к экземплярам, не обладающим всеми “классическими” признаками, и тем самым не размывать типологические и хронологические границы.

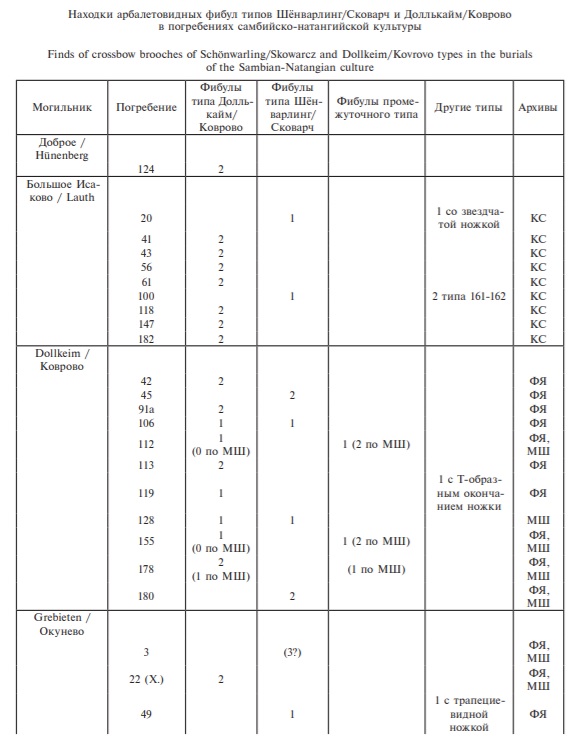

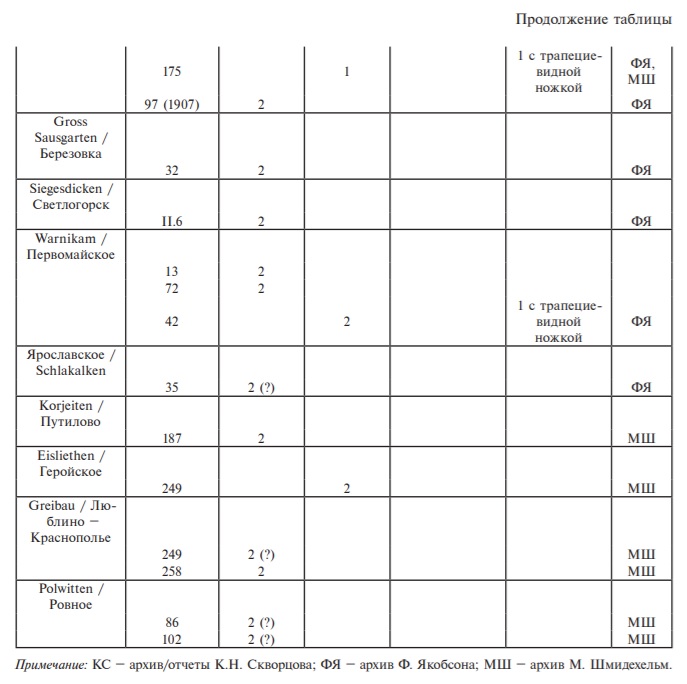

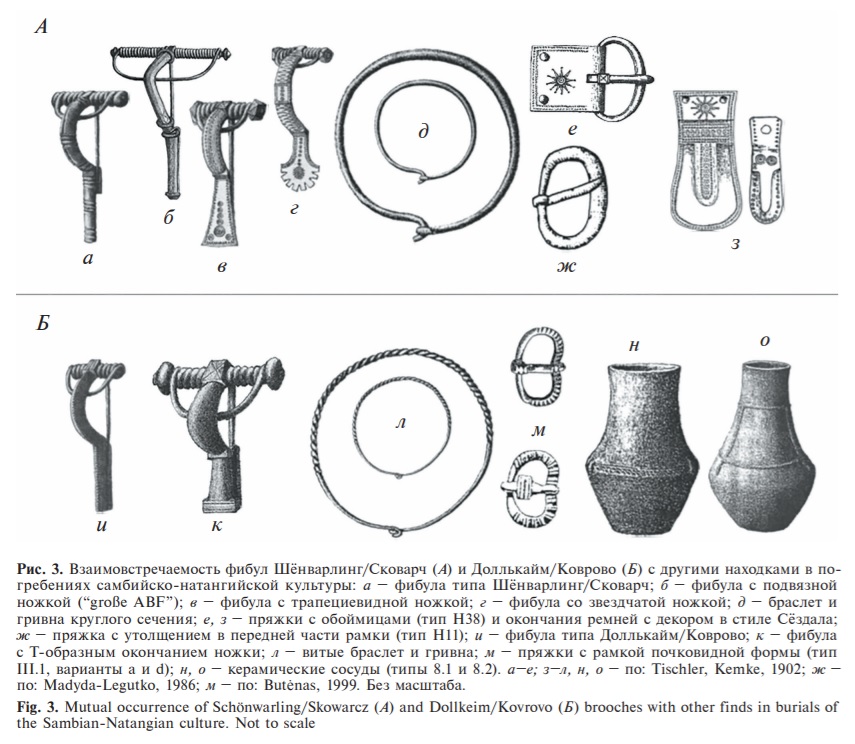

Вышесказанное приобретает особое значение при использовании арбалетовидных фибул в качестве хроноиндикаторов для датировки погребальных комплексов. Исходя из гипотезы А. Битнер-Врублевской о практически одновременном бытовании фибул ШС и ДК, было бы логично предположить наличие многочисленных примеров взаимовстречаемости этих фибул. Данное предположение не находит, однако, фактического подтверждения на памятниках СНК: фибулы типов ШС и ДК обнаруживают в одних и тех же погребениях чрезвычайно редко (таблица). В ареале СНК по этим двум основным типам, скорее наоборот, проходит незримая граница между более ранними погребальными комплексами конца РВ – начала периода D, с одной стороны, и погребениями конца периода D – фазы Е1, с другой. Так, фибулы ШС преимущественно происходят из погребений, в инвентаре которых представлены так называемые большие арбалетовидные фибулы с подвязной ножкой (“große ABF“, тип A.161-162) (Almgren, 1897. S. 77, 78; Prassolow, 2018. S. 51, Abb. 13), фибулы с трапециевидной и звездчатой ножками10 (типы 2, 4) (Bitner-Wróblewska, 1991a; 2001. P. 61–63; 64, 65; Prassolow, 2018. S. 50–52, Abb. 13), гривны и браслеты круглого в поперечном сечении дрота (типы H2 и A1, соответственно) (Prassolow, 2018. S. 64, 66–67. Abb. 17), окончания (поясных) ремней и пряжки с обоймицами, украшенными в местном варианте стиля Сёздала (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 109; Prassolow, 2018. S. 62, 63), а также пряжки с утолщением в передней части рамки (Gruppe H) (Madyda-Legutko, 1986. S. 63–69, 72–74; Prassolow, 2018. S. 54–60. Abb. 14–16) (рис. 3, A). В мужских погребениях этого горизонта нередко присутствуют и ножи-кинжалы (типы 1 и 2), датируемые фазами D1-D2 (Прасолов, 2013. С. 65, 66. Рис. 5; Prassolow, 2018. S. 97–103, 110, 111. Abb. 33–35). Фибулы типа ДК, напротив, в большинстве случаев соседствуют в погребениях с более поздним археологическим материалом: фибулами с Т-образным окончанием ножки фазы Е1 (Åberg, 1919. S. 122, 124; Rudnicki, 2008; Скворцов, 2010. С. 41–47; Prassolow, 2018. S. 53-54. Abb. 13), витыми гривнами и браслетами (типы H3 и A2, соответственно) (Prassolow, 2018. S. 65, 67. Abb. 17), пряжками с рамкой почковидной формы (тип 3, подтип 2) (Madyda-Legutko, 1986. S. 66, 67, 72; Butėnas, 1999. P. 37, 38. Pav. 2; Prassolow, 2018. S. 56–58, 60, 61. Abb. 14, 15), керамическими сосудами бутылковидной формы (тип 8, вариант 2), а также сосудами более ранней переходной формы (тип 8, вариант 1) (Prassolow, 2018. S. 42. Abb. 10) (рис. 3, Б). Из этих же погребений происходят и находки наиболее типологически поздних экземпляров ножей-кинжалов (тип 3) (Прасолов, 2013. С. 65, 66. Рис. 5; Prassolow, 2018. S. 104, 105, 112, 113. Abb. 33–35). Данные погребальные комплексы можно уверенно датировать фазой D3 – D3/Е1.

Находки арбалетовидных фибул типов Шёнварлинг/Сковарч и Доллькайм/Коврово в погребениях самбийско-натангийской культуры Finds of crossbow brooches of Schönwarling/Skowarcz and Dollkeim/Kovrovo types in the burials of the Sambian-Natangian culture

Продолжение таблицы

Рис. 3. Взаимовстречаемость фибул Шёнварлинг/Сковарч (А) и Доллькайм/Коврово (Б) с другими находками в погребениях самбийско-натангийской культуры: а – фибула типа Шёнварлинг/Сковарч; б – фибула с подвязной ножкой (“große ABF”); в – фибула с трапециевидной ножкой; г – фибула со звездчатой ножкой; д – браслет и гривна круглого сечения; е, з – пряжки с обоймицами (тип Н38) и окончания ремней с декором в стиле Сёздала; ж – пряжка с утолщением в передней части рамки (тип Н11); и – фибула типа Доллькайм/Коврово; к – фибула с Т-образным окончанием ножки; л – витые браслет и гривна; м – пряжки с рамкой почковидной формы (тип III.1, варианты a и d); н, о – керамические сосуды (типы 8.1 и 8.2). а–е; з–л, н, о – по: Tischler, Kemke, 1902; ж – по: Madyda-Legutko, 1986; м – по: Butėnas, 1999. Без масштаба. Fig. 3. Mutual occurrence of Schönwarling/Skowarcz (A) and Dollkeim/Kovrovo (Б) brooches with other finds in burials of the Sambian-Natangian culture. Not to scale

На настоящий момент известны лишь единичные случаи взаимовстречаемости фибул ШС и ДК в погребениях СНК. При этом данные погребальные комплексы в большинстве случаев являются хронологически “пограничными” или же недостаточно достоверно документированы. Рассмотрим подробно четыре погребальных комплекса, легших в основу предложенной А. Битнер-Врублевской относительной хронологии рассматриваемых фибул (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 50, а также личные сообщения).

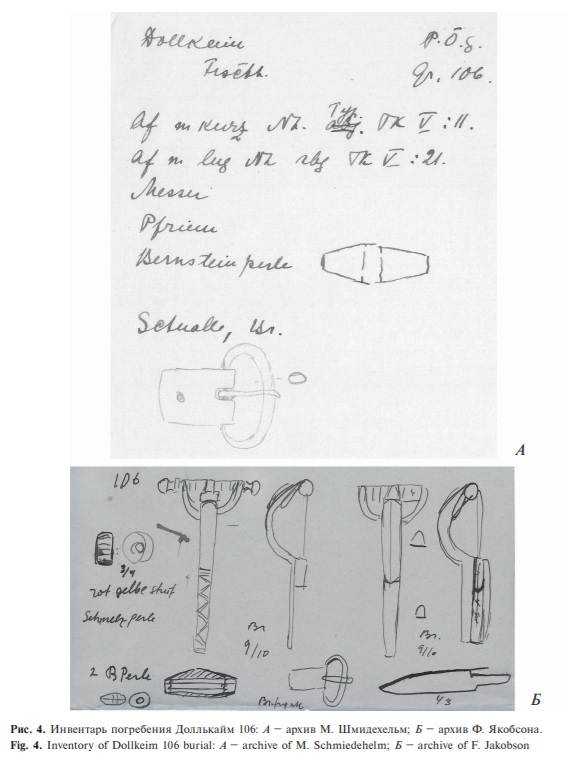

Доллькайм, погребение 106. Coгласно приведенным в публикации Тишлера и Кемке данным в состав инвентаря погребения 106 (рабочее обозначение H9 (SMB-PK/MVF, PM-A 0245/01, PDF: Seite. 8, 1311; SMB-PK/MVF, PM-A 0245/02, PDF: Seite 17)) входили: “погребальная урна, сосуд-приставка, арбалетовидная фибула (V2112, BA 45313), арбалетовидная фибула (BA 431, схожая с V11), маленькая пряжка с обоймицей и прочее” (Tischler, Kemke, 1902. S. 22). Из записей М. Шмидехельм следует, что “прочее” обозначало нож, шило и биконическую янтарную бусину (рис. 4, А)14.

12. Здесь и далее смотри пронумерованные таблицы в Tischler, Kemke, 1902.

13. Здесь и далее смотри иллюстрации в Günther, Voss, 1880. “ВА” является аббревиатурой обозначения “Берлинский альбом” (Berliner Album).

14. В данной статье не представляется возможным привести полное описание всех предметов инвентаря рассматриваемых погребений. Подробное описание состава инвентарных комплексов приведено в расширенной версии данной публикации (Prassolow, Skvorcov, 2020).

Рис. 4. Инвентарь погребения Доллькайм 106: А – архив М. Шмидехельм; Б – архив Ф. Якобсона. Fig. 4. Inventory of Dollkeim 106 burial: A – archive of M. Schmiedehelm; Б – archive of F. Jakobson

Согласно сохранившимся записям архива музея “Пруссия” в погребении был также обнаружен некий серебряный объект15 (SMB-PK/MVF, PM-A 0245/01, PDF: Seite 8, 13). В архиве Ф. Якобсона приведены данные о наличии в составе погребального инвентаря еще одной янтарной, а также оплавленной стеклянной бусин. Исследователь отмечает, что обе арбалетовидные фибулы были изготовлены из бронзы. Наиболее информативной является сделанная Ф. Якобсоном зарисовка предметов инвентаря, подтверждающая сделанный А. Битнер-Врублевской вывод о типологической принадлежности фибул к типам ШС и ДК, соответственно (рис. 4, Б).

Имеющиеся данные о предметах, входящих наряду с фибулами в состав погребального инвентаря, не позволяют датировать комплекс точнее периода D и отнести его к “раннему” или “позднему” горизонту.

Доллькайм, погребение 183. В состав инвентаря погр. 183 (рабочее обозначение V3 (SMB-PK/MVF, PM-A 0245/01, PDF: Seite 7-8)) входили: “погребальная урна, арбалетовидная фибула (V6, BA 434), арбалетовидная фибула с длинным иглоприёмником, стеклянная бусина, оплавленные фрагменты бронзового предмета” (Tischler, Kemke, 1902. S. 25). Эта запись соответствует и данным в архиве музея “Пруссия” (SMB-PK/MVF, PM-A 0245/02, PDF: Seite 59).

В то время как первая из упомянутых фибул на основании опубликованных иллюстраций может быть однозначно отнесена к типу ШС, типологическая принадлежность фибулы “с длинным иглоприёмником” именно типу ДК на основании сохранившихся источников с уверенностью подтверждена быть не может.

Как и в случае предыдущего погребения, комплекс может быть датирован периодом D; фактические предпосылки для его более точной датировки на настоящий момент отсутствуют.

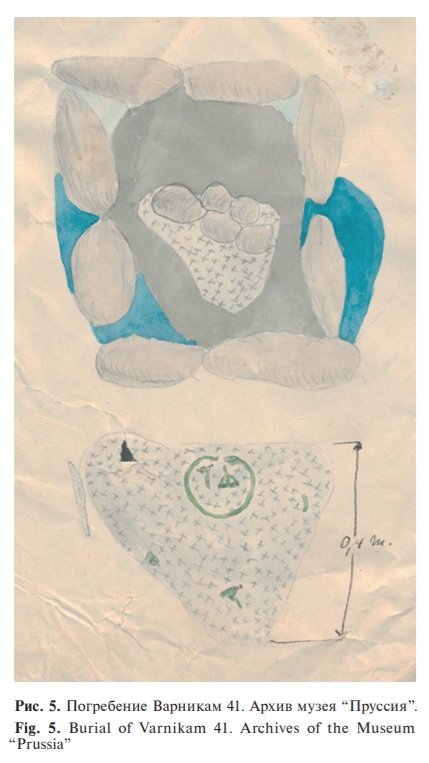

Варникам, погребение 41. В состав инвентаря погр. 41 (рабочее обозначение 40 (SMB-PK/MVF, PM-A 0612/01, PDF: Seite 2, 16)) входили: “три арбалетовидные фибулы (одна из которых изображена на IV16, а вторая и третья схожи с IV25 и V10, соответственно), поврежденный браслет (схож с XV11), пряслице биконической формы и прочее” (Tischler, Kemke, 1902. S. 44).

Согласно данным из архива музея “Пруссия” в состав инвентаря также входили фрагмент бронзового предмета, бронзовая пряжка, стеклянные бусины, железный нож и бронзовая спираль (SMB-PK/MVF, PM-A 0612/01, PDF: Seite 2-3, 16) (рис. 5). На основании схематических изображений предметов на плане погребения представляется возможным сделать дополнительные наблюдения. Так, все предметы инвентаря кроме ножа и бусин были изготовлены из бронзы, в то время как “браслет”, вероятнее всего, является гривной из гладкого дрота (тип Н2 по: Prassolow, 2018. S. 64. Abb. 17), а пряжка снабжена обоймицей (вероятно, тип 17) (Madydа-Legutko, 1986. S. 66. Taf. 19). Как гривна, так и пряжка рассматриваемых типов использовались на территории СНК на протяжении всего периода D (Prassolow, 2018. S. 64, 56). Фибула, опубликованная Тишлером и Кемке под номером IV16, представляет собой один из вариантов фибул с трапециевидной ножкой, характерных для погребений конца РВ – первой половины D2 (Prassolow, 2018. S. 50. Abb. 13), а экземпляр под номером V10 – фибулу ШС. Большой интерес вызывает в этом контексте фибула, схожая(!)16 с изображенной под номером IV25. По совокупности признаков последняя действительно напоминает фибулы типа ДК, но имеет ряд не характерных для последних особенностей: тонкую и сужающуюся ножку с завершением в виде двух шаровидных(?) сегментов, а также декоративное оформление перехода спинки в ножку, напоминающее крепление иглоприёмника у типологически более ранних фибул с подвязной ножкой. Эти отличия от “классических” представителей типа позволяют видеть в рассматриваемой находке ранний переходный(?) вариант, изготовленный, возможно, на границе фаз D2/D3. Вероятно, этим же временем следует датировать и весь комплекс. В целом данный комплекс не может служить примером взаимовстречаемости фибул ШС и ДК.

Рис. 5. Погребение Варникам 41. Архив музея “Пруссия”. Fig. 5. Burial of Varnikam 41. Archives of the Museum “Prussia”

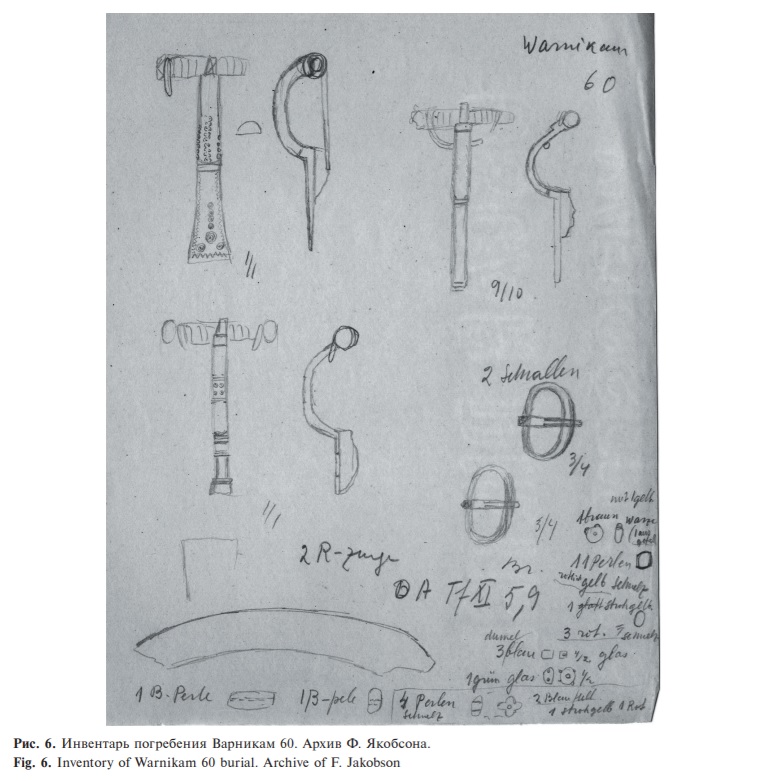

Варникам, погребение 60. В состав инвентаря погр. 60 (исходное рабочее обозначение 51 (SMB-PK/MVF, PM-A 0612/01, PDF: Seite 19, 27)) входили: “три сосуда-приставки (один из которых изображен на XXV17), две арбалетовидные фибулы (V25 и IV12), арбалетовидная фибула (схожая с V9, но с ножкой как у V10), две пряжки и наконечники ремней (XI4, 5, 8 и 9, соответственно), оплавленный серебряный наконечник ремня, умбон щита (схож с таковыми из опубликованных Коэненом (Koenen, 1892. Taf. VIII.15) погребений 4 и 20, Табл. VIII15), стеклянные, эмалевые (в т. ч. бусина с выступами) и янтарные бусины, а также прочее” (Tischler, Kemke, 1902. S. 44).

Согласно данным архива музея “Пруссия” в состав инвентаря входили бронзовая и серебряная фибулы (SMB-PK/MVF, PM-A 0612/01, PDF: Seite 19, 27-28). В архиве Ф. Якобсона обнаружены зарисовки предметов инвентаря, позволяющие получить более полное представление о типологической принадлежности находок в погребении (рис. 6).

Рис. 6. Инвентарь погребения Варникам 60. Архив Ф. Якобсона. Fig. 6. Inventory of Warnikam 60 burial. Archive of F. Jakobson

Одна из фибул представляет собой классический экземпляр с трапециевидной ножкой. Последние характерны, как уже отмечалось выше, для комплексов конца РВ – первой половины периода D и, как и в данном случае, часто встречаются в погребениях вместе с фибулами ШС (таблица). Наибольший интерес в контексте дискуссии представляет третья фибула, принятая А. Битнер-Врублевской на основании приведенного в довоенной литературе изображения за фибулу с Т-образным окончанием ножки (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 39. Pl. IV.4; Tischler, Kemke, 1902. Тaf. V, 25). Действительно, в немецкой публикации эта фибула выглядит полностью сохранившейся, а ее типологическая принадлежность не вызывает сомнений. Однако внимательное изучение ее изображения в архиве Ф. Якобсона вносит кардинальные изменения в наши представления о типологии данной находки17. Небольшая трапециевидная площадка в окончании ножки имеет неровный нижний край – линию слома. Рассматриваемый экземпляр отличается от фибул с Т-образным окончанием ножки и наличием декоративной площадки-метопы на его спинке (рис. 6). Все указывает на то, что в действительности перед нами фрагментированная фибула со звездчатой ножкой, что с точки зрения относительной хронологии идеально сочетается и с наличием в погребении двух других фибул “раннего горизонта”. С учетом вышесказанного данный погребальный комплекс автоматически оказывается за рамками ведущейся дискуссии.

Как мы видим, лишь один (возможно, два) из четырех приводимых А. Битнер-Врублевской наборов инвентаря действительно свидетельствует о взаимовстречаемости фибул ШС и ДК в погребениях. Таким образом, эти примеры не опровергают, а, скорее, подтверждают правило.

Резкая смена археологического материала обычно обусловлена вытеснением автохтонного населения инокультурными пришельцами или же связана с другими культурными катаклизмами. При естественном диахронном изменении костюма переходный процесс, напротив, отражается в плавном изменении состава погребального инвентаря. Закономерно, что этом случае в отдельных погребениях могут быть обнаружены артефакты граничащих друг с другом фаз. Напомним, что, стремясь провести границу между временем бытования фибул вышеуказанных типов ШС и ДК, мы оперируем едва уловимыми в археологии временными отрезками в 10-20 лет. Итак, при рассмотрении вопроса о взаимовстречаемости археологических находок важно учитывать не только сам факт наличия таких случаев, но и их частоту.

Статистические показатели взаимовстречаемости фибул ШС с фибулами, характерными в первую очередь для конца РВ – большими арбалетовидными фибулами с подвязной и фибулами с трапециевидной ножками, должны учитываться при определении нижней хронологической границы бытования указанного типа. Присутствие фибул ШС уже в ранних погребениях ВПН объясняется, на наш взгляд, не распространением типа уже с фазы D1 (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 39, 40), а, скорее, продолжительным использованием отдельных экземпляров характерных для РВ фибул, по которым данные комплексы и были датированы. Аналогично, единичные случаи взаимовстречаемости фибул ШС и ДК объясняются долгим использованием отдельных экземпляров типа ШС, в основном уже вышедших из обихода к моменту помещения последних в погребения (таблица).

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем датировать основную массу фибул типа ШС рубежом D1/D2 – фазой D2 (около 375 – 430 гг. н.э), допуская “доживание” отдельных экземпляров до фазы D3. Одновременно с этим результаты сравнительного анализа известных авторам погребальных комплексов указывают на отсутствие фибул ДК в погребениях, датируемых ранее фазы D318. С большой степенью достоверности можно утверждать, что фибулы типа ДК не только использовались несколько дольше фибул типа ШС, но и возникли позднее, придя на смену последним. Смена фибул типа ШС таковыми типа ДК в ареале СНК в целом произошла на рубеже фаз D2/D3, т. е. около 430 г. н. э. Последние использовались до рубежа D3/E1, т.е. до 450/500 гг. н. э. включительно.

Полученные результаты позволяют более точно датировать погребальные комплексы СНК эпохи ВПН в отсутствие других хроноиндикаторов.

Библиография

- 1. Гусаков М.Г., Кулаков В.И., Попова В.М. Работы в окрестностях г. Пионерский // Археологические открытия 1985 г. М.: Наука, 1987. C. 9–10.

- 2. Кулаков В.И. Древности пруссов VI–XIII вв. М.: Наука, 1990 (САИ; вып. Г1-9). 167 c.

- 3. Кулаков В.И. Гора Великанов: раскопки 1992 г. // Barbaricum 3. Warszawa, 1994. C. 47–61.

- 4. Кулаков В.И. История Пруссии до 1283 года. М.: Индрик, 2003. 582 c.

- 5. Кулаков В.И. Доллькайм – Коврово. Исследования 1992–2002 гг. Минск: Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси, 2007 (Prussia Antiqua; 4). 335 c.

- 6. Кулаков В.И. Гора Великанов: исток Янтарного пути. Пионерский: Калининградская книга, 2017. 71 с.

- 7. Кулаков В.И., Скворцов К.Н. Боевые клинки из Кляйнхайде // Гiстарычна-археалагiчны зборник. № 15. Мiнск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 2000. С. 40–52.

- 8. Кулаков В.И., Тюрин Е.А. Комплексы V в. н.э. могильника Гора Великанов // Pоссийская археология. 2005. № 2. С. 115–131.

- 9. Прасолов А.В. К вопросу об использовании перевязей типа balteus Vidgiriai на территории самбийско-натангийской культуры в IV–V вв. н.э. // Археология Балтийского региона / Ред. Н.А. Макаров, А.В. Мастыкова, А.Н. Хохлов. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. С. 80–96.

- 10. Прасолов А.В. Отчет о проведении археологических разведок на грунтовом могильнике Шоссейное (Гурьевский район Калининградской области РФ) Самбийской археологической экспедицией ИА РАН в 2007 г. // Архив Института археологии РАН. 2017. Р-1. № 31145.

- 11. Скворцов К.Н. Отчет о работе Натангийского отряда Балтийской экспедиции ИА РАН в 1995 г. // Архив Института археологии РАН. 1996. P-1. № 19190. Л. 467.

- 12. Скворцов К.Н. Отчет о работе Натангийского отряда Балтийской экспедиции ИА РАН в 1996 г. // Архив Института археологии РАН. 1997. P-1. № 20266.

- 13. Скворцов К.Н. Отчет об охранных раскопках, проведенных Натангийским отрядом БАЭ ИА РАН на могильнике Б. Исаково – Лаут в 1998 г. // Архив Института археологии РАН. 1999. Р-1. № 21982.

- 14. Скворцов К.Н. Отчет об охранных раскопках, проведенных Натангийским отрядом БАЭ ИА РАН на могильнике Б. Исаково – Лаут в 1999 г. // Архив Института археологии РАН. 2000. Р-1. № 23284.

- 15. Скворцов К.Н. Отчет об охранных раскопках, проведенных Натангийским отрядом БАЭ ИА РАН на могильнике Б. Исаково – Лаут в 2002 г. // Архив Института археологии РАН. 2003. Р-1. № 25795.

- 16. Скворцов К.Н. Отчет по охранным раскопкам грунтового могильника Лаут – Большое Исаково Самбийско-Натангийской археологической экспедицией в 2000 г. // Архив Института археологии РАН. 2001. Р-1. № 24732.

- 17. Скворцов К.Н. Отчет по раскопкам грунтового могильника Лаут – Большое Исаково Самбийско-Натангийской археологической экспедицией в 2003 году // Архив Института археологии РАН. 2004. Р-1. № 25796.

- 18. Скворцов К.Н. Отчет отряда Самбийской Экспедиции ИА РАН о проведенных полевых исследованиях 2007 г. Могильник Шоссейное/Вартен в Калининградской области РФ // Архив Института археологии РАН. 2008. Р-1. Б/н.

- 19. Скворцов К.Н. Могильник Митино V–XIV вв. (Калининградская область). По результатам исследований 2008 года. Т. 1. М.: ИА РАН, 2010. 302 с.

- 20. Aberg N. Ostpreussen in der Volkerwanderungszeit. Uppsala: A.-b. Akademiska bokhandeln in commission; Leipzig: O. Harrassowitz, 1919. 183 s.

- 21. Almgren O. Studien uber nordeuropaische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Stockholm, 1897. 310 S.

- 22. Bitner-Wroblewska A. Between Scania and Samland. From studies of stylistic links in the Baltic basin during the Early Migration Period // Fornvannen. 1991а. № 86. P. 225–241.

- 23. Bitner-Wroblewska A. The southeastern Baltic zone and Scandinavia in the Early Migration Period // Barbaricum 2. Warszawa, 1991б. P. 245–277.

- 24. Bitner-Wroblewska A. Zapinki z gwiazdzista i lopatkowata nozka z poludniowo-wschodnich wybrzezy Baltyku // Wiadomosci Archeologiczne. 1991в. № 51. P. 49–90.

- 25. Bitner-Wroblewska A. Cross-Bow Brooches from the Eastern Baltic Basin in the Early Migration Period. The import of ideas or objects? // Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age (5th?–?12th centuries). Baltic Sea Conference / Eds B. Hardh, B. Wyszomirska-Werbart. Lund: Institute of Archaeology and the Historical Museum, 1992. P. 27–36.

- 26. Bitner-Wroblewska A. From Samland to Rogaland. East-West connections in the Baltic basin during the Early Migration Period. Warszawa: Panstwowe Muzeum Archeologiczne, 2001. 258 p.

- 27. Butenas E. Sagtys is rytu Lietuvos pilkapiu (tipai, paskirtis) // Lietuvos archeologija. 1999. № 18. P. 37–57.

- 28. Godlowski K. Chronologia okresu poznorzymskiego i wczesnego okresu wedrowek ludow w Polsce polnocno-wschodniej // Rocznik Bialostocki. 12. Bialostocki: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. S. 8–110.

- 29. Godlowski K. The chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Krakow: Nakladem Uniwersytetu Jagiellons?kiego, 1970 (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellon?skiego; 217. Prace archeologiczne; 11). 174 p.

- 30. Gunther C., Voss A. Photographisches Album der Ausstellung Prahistorischer und Anthropologischer Funde Deutschlands. Berlin: Gunther, 1880.

- 31. Kemke H. Kritische Betrachtungen uber Tischlers Periode «E» der ostpreussischen Graberfeldern // Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia. 1914. 23, 1. S. 1–57.

- 32. Koenen С. Aufdeckung einer vorgeschichtlichen Niederlassung und eines frankischen Graberfeldes in Meckenheim // Jahrbucher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande. 92. Bonn, 1892. S. 147–218.

- 33. Kowalski J. Z badan nad chronologia okresu wedrowek ludow na ziemiach zachodniobaltyjskich (faza E) // Archeologia Baltyjska: materialy z konferencji, Olsztyn, 24–25 kwietnia 1988 roku. Olsztyn: Os?rodek Badan? Naukowych im. Wojciecha Ke?trzyn?skiego, 1991. S. 67–85.

- 34. Madyda-Legutko R. Die Gurtelschnallen der Romischen Kaiserzeit und der fruhen Volkerwanderungszeit im mitteleuropaischen Barbaricum. Oxford: British Archaeological Reports, 1986 (BAR International Series; 360). 223 p.

- 35. Nowakowski W. Das Samland in der Romischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Romischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg: Philipps-Universitat, 1996 (Veroffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; Sonderband 10). 169 p.

- 36. Okulicz J. Pradzieje ziem pruskich od poznego paleolitu do VII w. n.e. Wrozlaw: Zaklad narodowy imienia Ossolinskich, 1973. 588 s.

- 37. Okulicz J. Problem ceramiki typu praskiego w grupie olsztynskiej kultury zachodniobaltyjskiej (VI–VII w n.e.) // Pomorania antiqua. 1988. № XIII. S. 103–133.

- 38. Prassolow J.A. Die volkerwanderungszeitlichen Dolchmesser der samlandisch-natangischen Kultur auf dem Gebiet des ehemaligen Ostpreu?ens. Schleswig: Wachholtz, 2018 (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archaologie der Ostseegebiete; 15). 536 c.

- 39. Prassolow J.A., Skvorcov K. To the chronology of the Schonwarling/Skowarcz and Dollkeim/Kovrovo type fibulae in the sambian-natangian culture area // Archaeologia Baltica. 2020. № 27. Р. 53–67.

- 40. Rudnicki M. Bemerkungen zur Entwicklung von Armbrustsprossenfibeln aus dem Territorium der Olsztyn-Gruppe. Erste Feststellungen // The turbulent epoche. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. II. Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2008. С. 291–302.

- 41. Schulze-Dorrlamm M. Romanisch oder germanisch? Untersuchungen zu den Armbrust- und Bugelknopffibeln des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. Aus den Gebieten westlich des Rheins und sudlich der Donau // Jahrbuch des Romisch-germanischen Zentralmuseums Mainz. 33. Mainz, 1986. S. 593–720.

- 42. Skvorzov K.N. Das Graberfeld der romischen Kaiserzeit von Bol’soe Isakovo (ehemals Lauth, Kreis Konigsberg). Katalog der Funde aus den Grabungen 1998 und 1999 // Offa. 2007. № 61/62 (2004/2005). S. 111–220.

- 43. Szymanski P. Chronologia goldapskiej grupy kulturowej w okresie wedrowek ludow. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018 (Swiatowit Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages; 20). 255 s.

- 44. Tischler O. Kemke H. Ostpreussische Altertu?mer aus der Zeit der grossen Gra?berfelder nach Christi Geburt. Konigsberg: W. Koch, 1902. 46 S.

2. В данной работе авторы опираются на хронологическую систему, предложенную O. Тишлером и уточненную в дальнейшем Г. Кемке (Tischler, Kemke 1902; Kemke, 1914), а также на хронологические построения К. Годловского (Godłowski, 1970; 1974) с более поздними уточнениями В. Новаковского (Nowakowski, 1996. S. 52–54), А. Битнер-Врублевской (Bitner-Wróblewska, 2001. Р. 14–19; 89–120), Е. Окулича (Okulicz, 1973; 1988), Я. Ковальского (Kowalski, 1991) и К.Н. Скворцова (Скворцов, 2010). В целом используемые в тексте абсолютные датировки для СНК выглядят следующим образом: фаза D1: 350/360 – 375/400 гг.; фаза D2: 375/400 – 430 гг.; фаза D3: 430 – 450/500 гг.; период Е: 450/500 – 650/675 гг.; фаза Е1: 450/500 – 520 гг. н.э.

3. Авторы ограничились рассмотрением бронзовых и серебряных экземпляров в силу их лучшей сохранности, способствующей более точным типологическим построениям.

4. Ранее считалось, что в то время как одна из двух концентраций фибул ШС находится в ареале СНК, находки фибул ДК в этом регионе гораздо более редки (Bitner-Wróblewska, 1991а. Р. 233–236; 1991в. P. 253, 256; 1992. P. 30, 31). Современные данные не позволяют согласиться с этим утверждением: фибулы ДК широко представлены в археологическом материале СНК.