- Код статьи

- S086960630016287-4-1

- DOI

- 10.31857/S086960630016287-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 170-179

- Аннотация

Сопоставление погребального обряда могильника Ксиров, расположенного в Южном Таджикистане на территории Дангаринского района, с тем, как были погребены кочевники Бишкента на юго-западе Таджикистана, позволило выдвинуть гипотезу, что кочевники, хоронившие своих близких на Дангаринской равнине, – юэчжи древнекитайских источников. Последующие исследования подтверждали этот вывод. Сопоставление характеристик погребального обряда и керамического материала (среднее число сосудов в погребении и их ассортимент, расположение сосудов по отношению к погребенному, доля лепной посуды) говорит о значительности различий между Ксировом и могильниками Бишкентской долины. Поскольку значительная доля лепной посуды является одной из важнейших особенностей могильника Ксиров, то именно ей уделяется внимание в настоящей статье.

- Ключевые слова

- Таджикистан, Бактрия, лепная керамика, могильник Ксиров, погребение, курган, ограда юэчжи, кочевники, раннекушанское время

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 269

Курганный могильник Ксиров на территории Дангаринского района в Южном Таджикистане исследуется давно (Денисов, 1980; 1981; 1982; 1983а; 1983б; 1984; 1986а; 1986б; 1987; 1988; 1989; 1993; 2005; 2007; 2008; Denisov, 1997; Denisov, Grenet, 1981). Большинство могильных сооружений в нем – простые могильные ямы внутри оград или курганов, ориентированные с В на З. В плане они образуют группы в виде цепочек или, в одном случае, в виде веретена, вытянутые с С на Ю. В отличие от Ксирова, могильные ямы в Бишкентской долине (на юго-западе Таджикистана) ориентированы с Ю на С и представляют собой, как правило, ямы с подбоем в западной или восточной стенке (Мандельштам, 1966; 1975; Седов, 1984). Еще одно отличие от Ксирова – эти группы курганов обычно выглядят в плане как бесформенные пятна. Кроме того, есть отдельные группы, курганы в которых расположены в виде полос, реже – в виде цепочек, вытянутых, однако, не в меридиональном, а в широтном направлении.

Число исследованных могильных комплексов в могильнике Ксиров – 52, а за вычетом кенотафов, сомнительных с точки зрения принадлежности к исследуемой нами эпохе, – 43. Число это – ощутимо меньшее, чем в таких памятниках, как Тулхар, где оно приближается к двум сотням (194), Аруктау (96) или Бабашов (138). Безусловно, картина, получающаяся при анализе материалов из могильника Ксирова, – речь идет, в частности, и о статистике, – выглядела бы еще более убедительной, если бы число погребальных сооружений и, соответственно, найденных предметов инвентаря, было здесь более значительным.

Могильник Ксиров отличается от бишкентских памятников и по обнаруженному при раскопках сопровождающему материалу. Так, в Ксирове, например, намного чаще находили золотые и серебряные украшения, монеты и предметы вооружения. Расположение сосудов в погребениях, их число, как и сам характер обнаруженной керамики, также отличают этот Дангаринский могильник от памятников Бишкентской долины.

Что касается могильника Бабашов на юго-востоке современной Туркмении (Мандельштам, 1975), то по большинству признаков он занимает типологически промежуточное положение между синхронными бишкентскими и дангаринскими погребальными памятниками.

С другой стороны, материалы из могильника Ксиров оказываются близки происходящим из памятников кочевников Семиречья (Джетысу) и Северного Тянь-Шаня того же времени. Так же, как и в Ксирове, около 80% исследованных здесь памятников – обычные ямы, в то время как прочие – ямы с подбоями. Могильные ямы ориентированы в Семиречье – Северном Притяньшанье тоже на З и только очень редко, так же, как и в Дангаре, — на В (Агеева, 1960; 1961; Акишев, Кушаев, 1963; Заднепровский, 1975; см. также названные выше публикации Денисова).

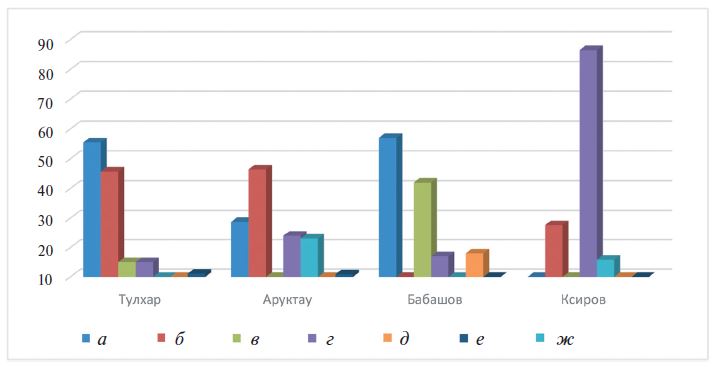

Рис. 1. Наиболее распространенные виды посуды в погребениях кочевников из могильников Северной Бактрии: а – бокалы, б – кувшины, в – миски, г – горшки, д – кубки, е – двуручные сосуды, ж – деревянная посуда. Fig. 1. The most common ware types in the nomadic burials from cemeteries of Northern Bactria

В могильнике Ксиров нет ни одного погребения, в котором было найдено больше одного сосуда, объяснением чему может быть наличие у кочевников Дангаринской долины определенного обрядового ограничения, в отличие от других номадов Северной Бактрии, и особенно, Бишкентской долины. Почти половина (49.5%) погребений Тулхара содержит по два сосуда. Подобных погребений в Аруктау – 23.2% и в Бабашове – 6.5%. В Тулхаре и в Аруктау – и только в этих двух могильниках – есть и небольшой процент погребений, в которых обнаружено по три сосуда.

Характерной чертой могильника Ксиров является также местоположение сосудов в погребениях (ближе к голове или ногам погребенного).

В могильнике Ксиров значительная часть посуды – 11 экз. (35.5% от общего числа 31экз.) поставлено ниже уровня плечей погребенного, что редко для других памятников; 12.9% посуды расположено на уровне стоп и ниже, что вообще не встречается в других могильниках кочевников Северной Бактрии.

Важной особенностью керамического комплекса Ксировского могильника является ограниченный ассортимент форм (рис. 1). Представлены только две группы керамики – горшки и кувшины, причем значительно преобладают первые (26 сосудов или 81.25%), кувшинов только 6 (18.75%), в том числе пять гончарных и один лепной.

Другой особенностью могильника Ксиров является то, что около 40% всей посуды здесь (40.6% от числа керамики или 38.2 % от числа всей посуды, включая и деревянную) – лепная. Единственный могильник, кроме Ксирова, где также представлена лепная посуда, – Тулхар. Но найден там был лишь один-единственный сосуд (миниатюрный!), что соответствует примерно 0.4% от количества керамики этого могильника.

Именно потому, что лепная керамика в могильниках кочевников юга Средней Азии этого периода является редкостью, хотелось бы рассмотреть эту посуду могильника Ксиров подробнее.

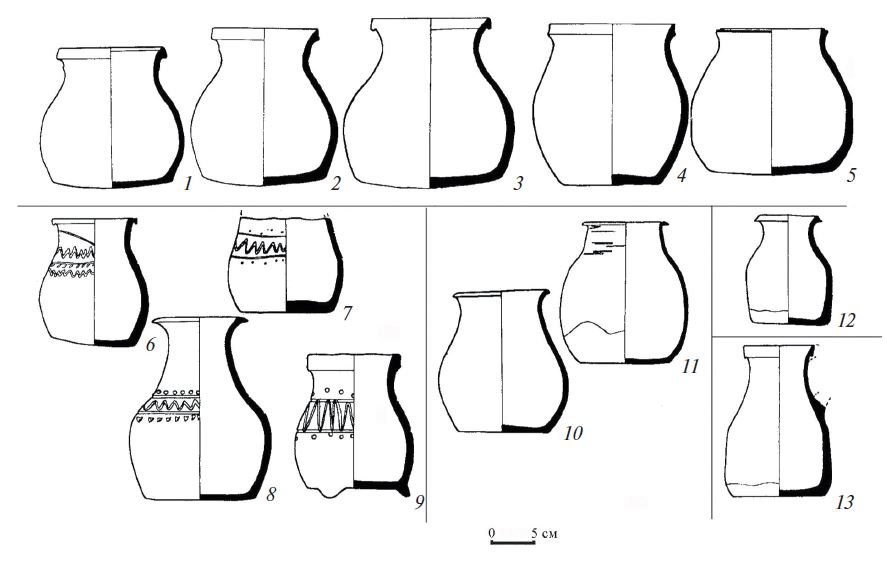

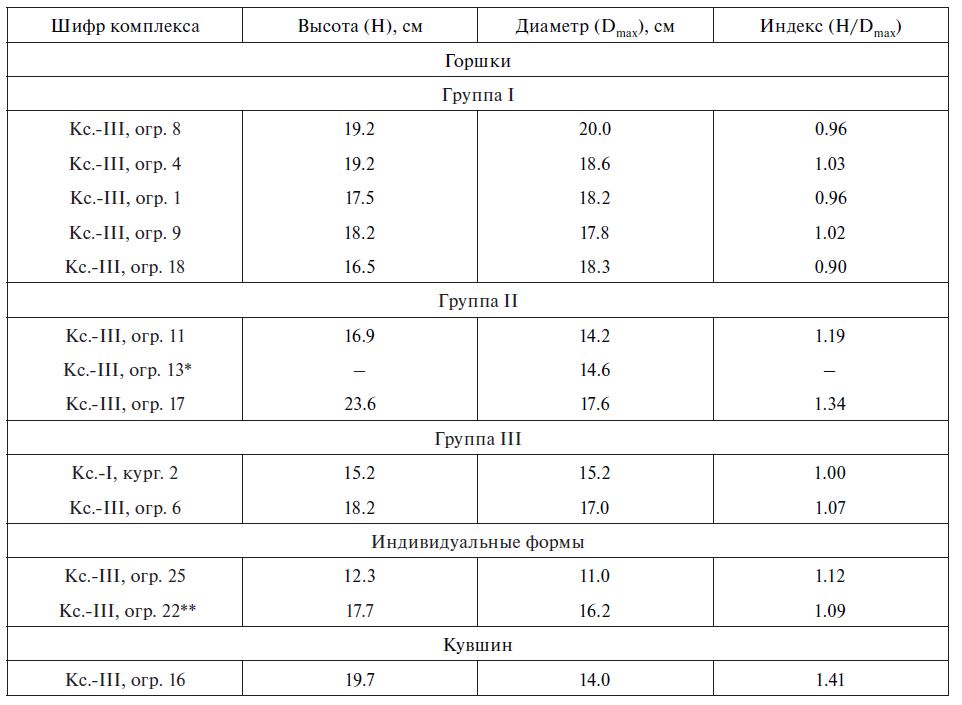

Коллекция лепной посуды из могильника Ксиров (рис. 2–4) насчитывает 13 сосудов. Из них только один (Ксиров-III1, 1980, ограда 16) – кувшин (рис. 2, 13; 4, 4), остальная посуда – горшки.

Горшки. Представлены двенадцатью экземплярами. Выделяются три группы, состоящие из 5, 4 и 2 сосудов, оставшиеся 2 миниатюрные сосуда представляют собой индивидуальные формы, одна из которых тяготеет к первой, а другая – ко второй группе. Основные параметры горшков представлены в таблице.

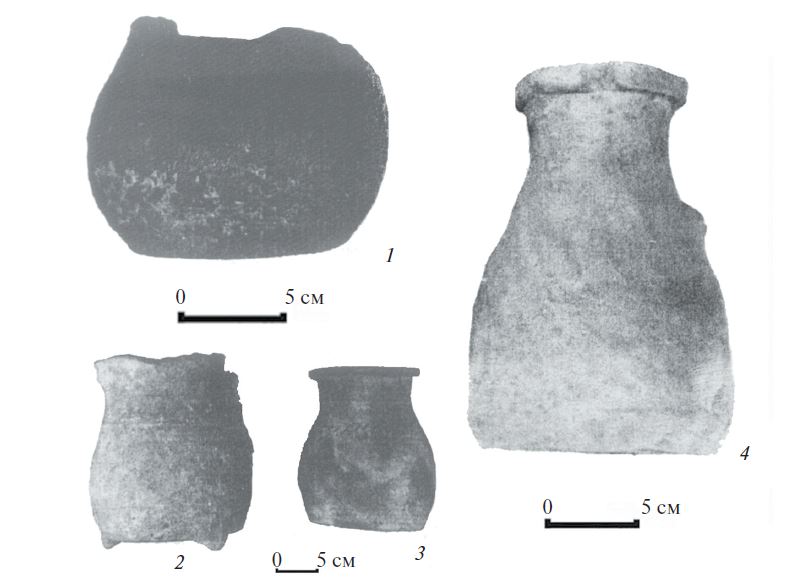

Первая группа (I) (рис. 2, 1–5; 3) – пять сосудов. Это три крупных горшка из оград 1 (1977 г.), 4 (1978 г.) и 8 (1979 г.) группы Ксиров-III, светло-красноглиняные либо светло-коричневоглиняные, оранжевого либо светло-красного ангоба (рис. 2, 1–3). Приземистые, широкогорлые с округлым туловом. Венчик короткий манжетовидный, подтреугольной формы. В нижней части тулова имеются следы подрезки. Дно слегка выпуклое, по дну имеются следы подсыпки.

Рис. 2. Могильник Ксиров. Классификация лепной посуды. Горшки и кувшин. Fig. 2. The Ksirov burial ground. Classification of hand-made ware. Pots and jug

Близки этим сосудам и два других, из оград 9 (1979 г.) и 18 (1980) группы Ксиров-III (рис. 2, 4, 5). Сосуд из ограды 9 (коричневой глины, светло-коричневого ангоба) отличается от вышеописанных тем, что его нельзя классифицировать как приземистый, ибо максимальный диаметр у него находится посередине высоты сосуда. Возможно, в нижней части этого горшка была сделана подрезка, но затем следы ее были заглажены. Венчик короткий, манжетовидный, подтреугольной формы, заостряющийся кверху. Сосуд из ограды 18 (рыжей глины, светло-коричневого ангоба) отличается первых трех несколько большей приземистостью, бóльшим диаметром дна и характерной формой венчика (прямой, слегка расширяющийся у края с канавкой по плоской, несколько наклонной наружу верхней грани). У сосуда имеются следы подрезки в нижней части тулова.

Горшки первой группы отличаются близкими размерами высоты и максимального диаметра; это видно и по индексу соотношения этих двух параметров. Все сосуды имеют короткое и широкое в диаметре горло, и все они ─ приземистые.

Почти вся посуда, за исключением горшка из ограды 9, – с несколько округлым дном и с коротким манжетовидным венчиком (исключение: горшок из ограды 18).

Вторая группа (II) (рис. 2, 6–8; 4, 3) ─ три сосуда из оград 11, 13, 17 (все – 1980 г.) и 22 (1981 г.) группs Ксиров-III. У сосуда из ограды 13 не сохранился венчик. Горшки удлиненных пропорций, с высоким горлом и с прочерченным орнаментом (граффити) по плечикам. Горшок из ограды 17 крупных размеров, наиболее высокий среди лепной керамики могильника. Остальные два сосуда сравнительно небольшие. Горшки эти коричневой глины и коричневого ангоба (ограды 11 и 17), светло-красной глины и желтого ангоба (ограда 13) и плохого обжига. В одном (ограда 17) или в двух случаях (также из ограды 11) ─ со следами подрезки в нижней части тулова. Форма венчиков тоже различна: молоточковидный (ограда 11), подтреугольной формы (ограда 17). В углубленном орнаменте, которым украшены сосуды, во всех случаях представлена волнистая линия. Линия эта либо помещена между двух параллельных прямых, либо этих волнистых линий ─ две, а между ними прочерчена прямая горизонтальная линия, от которой вниз отходят косые насечки (сосуд из ограды 11). Два горшка украшены также рядами пуансонов. У сосуда из ограды 13 они окаймляют сверху и снизу орнаментальную полосу, тогда как у второго сосуда (из ограды 17) имеется только один ряд пуансонов, сверху, снизу же идет ряд защипов в виде равнобедренных треугольников, повернутых острием вниз.

Все три сосуда формовались на плоской поверхности (камень или доска) без подсыпки.

Сосуды этой группы менее однородны, менее гомогенны, чем горшки первой группы. Формально они объединены в эту группу по наличию у них прочерченного орнамента по верхней части тулова, но резко отличаются от первой группы также и по их вытянутым пропорциям, отраженным индексом Н/Д. Однако по технике изготовления сосуды этой группы сближаются с горшками первой группы и отличаются от горшков группы III.

Горшки второй группы обнаруживают определенную близость с гончарной посудой. Более всего это относится к сосуду из ограды 17. С гончарной посудой объединяет эту группу прежде всего характер орнамента, его расположение; отчасти – общие пропорции.

Третья группа (III) (рис. 2, 10, 11) представлена двумя сосудами средних размеров. Происходят они из кургана 2 группы Ксиров-I и из ограды 6 группы Ксиров-III (оба 1979 г.). Горшки сравнительно тонкостенные, аккуратные, с коротким горлом, светло-коричневоглиняные, светлоангобированные. Венчики небольшие и со слегка скругленным (курган 2 группы Ксиров-I) или слегка заостренным (из ограды 6 группы Ксиров-III) краем, представляют собой продолжение стенок сосудов, плавно отогнутых наружу. У сосуда из ограды 6 в нижней части тулова и по плоскому дну имеются следы подрезки, причем в нижней части тулова поверхность впоследствии была затерта. У другого сосуда также имеются отчетливые следы подрезки в нижней части тулова, но по дну, также плоскому, этих следов нет. Формовка сосуда производилась на плоской поверхности (камень или доска) без подсыпки.

Горшки третьей группы по индексу соотношения высоты и максимального диаметра занимают промежуточное положение между сосудами первой и второй группы. Они отличаются от других лепных горшков аккуратностью формовки и характерным небольшим и заостренным у края венчиком, а от сосудов второй группы ─ коротким горлом.

Индивидуальные формы ─ два сосуда. Первый из них – миниатюрный сосуд из ограды 25 группы Ксиров-III (1981 г.) (рис. 2, 12). Рыжеглиняный, светло-кремового ангоба ассиметричный сосуд с клювовидным венчиком. Короткое сравнительно узкое горло плавно переходит в утяжеленное тулово с широким и плоским дном. Следы подсыпки по дну отсутствуют. Формовка сосуда производилась на плоской поверхности (камень или доска).

Рис. 3. Могильник Ксиров. Лепной сосуд из ограды 1 группы Ксиров-III (1977 г.). Fig. 3. The Ksirov burial ground. A hand-made vessel from group Ksirov-III, fence 1 (1977)

Типологически горшок близок к сосудам первой группы, отличаясь от них прежде всего небольшими размерами.; по соотношению высоты и максимального диаметра он находится среди посуды второй группы, но не орнаментирован и значительно меньше размерами. Это, а также сравнительно толстые стенки сосуда, сближают его с горшками группы I. У этого сосуда характерный клювовидный венчик, близкий по форме с венчиком горшка из ограды 17 группы II. Горшок явно отличается от горшков группы III.

Второй сосуд – “трипод”, горшок с тремя ножками из группы Ксиров-III (1981 г.), ограды 22 (рис. 2, 9). Это сероглиняный сосуд светло-серого ангоба, по пропорциям близкий кувшину, но без ручки. Венчик небрежной формовки в виде двух параллельных валиков. Украшен по тулову углубленным орнаментом в виде ленты из двух горизонтальных прямых, с волнистой линией между ними, обрамленных с внешней стороны рядами пуансона. Сосуд формован на плоской поверхности (камень или доска) без подсыпки, после чего к его дну были приделаны три ножки. Наличие этих ножек служит основанием для выделения этого горшка в качестве индивидуальной формы. В то же время, по морфологии, обработке поверхности и орнаментации он очень близок сосудам второй группы и может рассматриваться в ее рамках. Два горшка с тремя ножками представлены также и среди гончарной посуды могильника.

Рис. 4. Могильник Ксиров. Лепная посуда. Fig. 4. The Ksirov burial ground. Hand-made ware

Кувшины. Представлены одним сосудом, происходящим из ограды 16 группы Ксиров-III (1980 г.) (рис. 2, 13), удлиненных пропорций, светло-красной глины, покрытым ангобом светло-красного цвета, несколько ассиметричным, с узким горлом. Венчик манжетовидный, тулово конусовидной формы. Следы подсыпки по плоскому дну отсутствуют.

Кувшин, так же, как и миниатюрный горшок индивидуальной формы, по пропорциям связывается с горшками группы II, но, подобно горшкам группы I, он не орнаментирован. Сравнительно толстые стенки кувшина позволяют сближать его с сосудами групп I и II, отличными по технике изготовления от горшков группы III.

Морфология посуды, как правило, связана с ее функциональным назначением. Так, лишенные какого-либо орнамента приземистые горшки с широким дном похожи на сосуды, предназначенные для приготовления пищи. С другой стороны, узкие горшки, будучи уже внешне похожими на кувшины, как можно предположить, и выполняли аналогичные кувшинам функции, то есть были предназначены для хранения в них жидкостей. Украшенные прочерченным орнаментом горшки, по всей видимости, использовалась в качестве столовой посуды.

Лепная керамика из могильника Ксиров по ряду признаков сближается с посудой, известной благодаря исследованию синхронных могильников кочевников Ферганы. Идентичные технологические приемы и близость форм отмечаются здесь и у сосудов разных типов (Литвинский, 1973. Табл. 4, 4–9; 5, 4–6). Ксировская лепная керамика чрезвычайно близка лепной посуде, происходящей из городища Ай-Ханум в Северном Афганистане и относящейся ко времени после захвата этого городища кочевниками, а также керамике, обнаруженной на плато Аскалан. Исследовавшая эти материалы французский археолог Б. Лионне согласиласьс нашей атрибуцией лепной ксировской керамики (вкупе с аналогичной айханумской и аскаланской) как юэчжийской и указала еще ряд аналогий, сближающих эту посуду с ферганской (Lyonnet, 1991. P. 154–156). Мнение Б. Лионне об атрибуции ксировского керамического материала как юэчжийского особенно важно, поскольку исследовательница имела возможность воочию видеть помимо североафганистанских и ксировские материалы. Более проблематичным мы продолжаем считать определенное сходство ксировской посуды с круглодонными горшками северо-востока Средней Азии (Агеева, 1961. С. 27. Рис. 5, 2; Максимова, 1975. С. 157. Рис. 9, 1, 2, 6; 1978. С. 69)

*Венчик утрачен. **Указана высота без ножек. Высота ножек – ок. 1.2 см.

По поводу находок горшков на трех ножках, необходимо отметить следующее. Французские исследователи, работавшие в Афганистане, выделяют два периода 'варварского' обживания городища Ай-Ханум – периоды, последующие захвату эллинистического города, существовавшего на месте этого городища, кочевниками (Rapin, Isamiddinov, Khasanov, 2001. P. 68). Керамический материал первого, наиболее раннего периода характеризуется присутствием в нем лепных горшков-“триподов”. Во втором периоде “триподы” исчезают, и вместо них появляются лепные сосуды, имеющие форму бутылок. Эти “триподы” – форма, пришедшая с востока, известная у народов, живших у западных границ Китая того времени2. Именно в этом регионе, среди прочих народов, обитали в III – II вв. до н.э., согласно китайским письменным источникам, и юэчжи.

В керамическом материале из могильника Ксиров представлены как лепные, так и более поздние гончарные горшки на трех ножках. Лепная керамика характерна для наиболее раннего периода. К этому времени относится и лепной кувшин – форма, характерная для второго периода. Получается, что уже в наиболее ранних материалах этого памятника встречаются керамические формы, характерные, как для первого, так и для второго “варварских” периодов обживания Ай-Ханума. Все говорит о том, что на самом раннем этапе именно горшки были сосудами, которые следовало помещать с умершими. Погребение же с единственным лепным кувшином – вероятно, наиболее позднее среди памятников этой ранней группы в могильнике, вне зависимости от того, случайно ли была отломана ручка этого кувшина либо отломать ее было действием по превращению кувшина в сосуд, похожий на горшок, традиционный для погребального обряда.

Достаточно близким к двум лепным тонкостенным ксировским горшкам третьей группы оказывается горшок, найденный во втором кургане Каракольской курганной группы (Воеводский, Грязнов, 1938. С. 171, 172. Рис. 41). К сожалению, иллюстрация, где воспроизведен сосуд из каракольского кургана, оставляет желать лучшего. Судя по тексту, сосудов такого рода было обнаружено несколько. Каракольская курганная группа находится в Северном Притяньшанье, на восточном берегу озера Иссык-Куль и датирована III в. до н.э. – I в. н.э. (Воеводский, Грязнов, 1938. С. 170). Семиречье – Северное Притяньшанье – это область, расположенная на пути движения юэчжей к границам Греко-Бактрии3. Поэтому нельзя исключать, что эта группа памятников была оставлена усунями, этнокультурно близкими юэчжам, или собственно юэчжами.

По таким важнейшим признакам, как число обнаруженных в погребениях сосудов и ассортимент керамики, могильник Ксиров, безусловно, выделяется среди могильников юга Средней Азии этого периода. О том же самом говорит и сравнение по числу и доле представленной лепной посуды и, равным образом, по расположению сосудов в погребении. Сопоставление погребального обряда могильника Ксиров с тем, как были погребены прочие кочевники юга Средней Азии, и в частности, Бишкента на юго-западе Таджикистана, а также с погребениями Семиречья – Северного Тянь-Шаня привело нас к гипотезе, что кочевники, хоронившие своих близких в Дангаринской равнине – юэчжи древнекитайских источников. Последующие исследования и анализ материалов только подтверждали это. Как мы видим, сопоставление керамического материала и связанных с керамикой обрядов также в известной степени подтверждают эти выводы.

Библиография

- 1. Агеева Е.А. Некоторые новые данные по археологии Семиречья // Краткие сообщения Института археологии. 1960. Вып. 80. С. 65–69.

- 2. Агеева Е.А. К вопросу о типах древних погребений Алма-Атинской области // Новые материалы по археологии и этнографии Казахстана / Ред. Х.А. Аргынбаев, М.К. Кадырбаев. Алма-Ата: Изд-во Акад. наук Казахской ССР, 1961 (Труды Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР; т. 12). С. 21–40.

- 3. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-Ата: Изд-во Акад. наук Казахской ССР, 1963. 300 с., 11 л. ил.

- 4. Воеводский М.В., Грязнов М.П. У-суньские могильники на территории Киргизской ССР // Вестник древней истории. 1938. № 3. С. 102–179.

- 5. Денисов Е. Погребальные памятники кочевников Северной Бактрии – Тохаристана // Культурные ценности. 2004–2006. Центральная Азия в прошлом и настоящем. СПб.: Филолог. фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2008. С. 182–186.

- 6. Денисов Е.П. Отчет о работе Дангаринского отряда // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XV (1975). Душанбе: Дониш, 1980. С. 96–109.

- 7. Денисов Е.П. Продолжение исследования могильника на р. Ксиров // Археологические открытия 1980 года. М.: Наука, 1981. С. 138–141.

- 8. Денисов Е.П. Археологические работы в Дангаринском районе Вахшского отряда по изучению античных и средневековых памятников // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XVI (1976). Душанбе: Дониш, 1982. С. 96–105.

- 9. Денисов Е.П. Могильники на реке Ксиров и тохарско-юэчжийская проблема // Бактрия – Тохаристан на древнем и средневековом Востоке: тез. докл. конф., посвящ. десятилетию Южно-Таджикистанской археологической экспедиции / Ред. Б.А. Литвинский и др. М.: Наука, 1983а. С. 36, 37.

- 10. Денисов Е.П. Работы в Ленинградском и Дангаринском районах // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XVII (1977). Душанбе: Дониш, 1983б. С. 86–94.

- 11. Денисов Е.П. Раскопки могильника Ксиров в Дангаринском районе в 1978 г. // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XVIII (1978). Душанбе: Дониш, 1984. С. 131–138.

- 12. Денисов Е.П. Работы Дангаринского отряда // Археологические открытия 1984 года. М.: Наука, 1986а. С. 479.

- 13. Денисов Е.П. Раскопки в Дангаринском и Кобадианском районах // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XIX (1979). Душанбе: Дониш, 1986б. С. 147–163.

- 14. Денисов Е.П. Исследование могильника на р. Ксиров (Саргазон) в Дангаринском районе в 1980 г. // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XX (1980). Душанбе: Дониш, 1987. С. 138–147.

- 15. Денисов Е.П. Работы в Дангаринском районе в 1981 г. // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XXI. Душанбе: Дониш, 1988. С. 289–296.

- 16. Денисов Е.П. Загадочные тохары // Памир. 1989. № 12. С. 133–141.

- 17. Денисов Е.П. Изучение памятников античного времени на территории Дангаринского района // Археологические работы в Таджикистане. Вып. XXIV. Душанбе: Дониш, 1993. С. 273–282.

- 18. Денисов Е.П. Эфталиты, Химатала, Хутталь и Охоана-Хоана в связи с этнической историей Бактрии-Тохаристана // Центральная Азия от ахеменидов до тимуридов. Археология, история, этнология, культура: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.М. Беленицкого (Санкт-Петербург. 2–5 ноября 2004 г.) / Ред. В.П. Никоноров. СПб.: ИИМК РАН, 2005. С. 79–82.

- 19. Денисов Е.П. Датировка раннекушанского могильника кочевников Ксиров (Дангаринский район, Южный Таджикистан) // Вестник Новосибирского государственного университета. 2007. Т. 6, вып. 3: Археология и этнография. С. 174–178.

- 20. Заднепровский Ю.А. К истории кочевников Средней Азии кушанского периода // Центральная Азия в кушанскую эпоху: тр. междунар. науч. конф. Т. 2 / Ред. Б.Г. Гафуров и др. М.: Наука, 1975. С. 293–296.

- 21. Литвинский Б.А. Керамика из могильников Западной Ферганы (первое тысячелетие н.э.). М.: Наука, 1973 (Могильники Западной Ферганы; вып. II). 202 с., 27 л. ил.

- 22. Максимова А.Г. Узун-Булак и Шошкала – могильники усуньского времени // Древности Казахстана / Отв. ред. К.А. Акишев. Алма-Ата: Наука, 1975. С. 141–160.

- 23. Максимова А.Г. Ранний железный век. VIII век до н.э. – VI в. н.э. // Музей археологии Института истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР: путеводитель. Алма-Ата: Казахстан, 1978.

- 24. Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию. М.; Л.: Наука, 1966 (Материалы и исследования по археологии СССР; № 136). 232 с.

- 25. Мандельштам А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии. Л.: Наука, 1975 (Труды Таджикской археологической экспедиции Института археологии АН СССР и Института истории имени А. Дониша АН Таджикской ССР; т. 7). 227 с.

- 26. Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959 (Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия; т. ХLII). 398 с.

- 27. Седов А.В. Курганные могильники // Литвинский Б.А., Седов А.В. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии. Погребальный обряд. М.: Наука, 1984. С. 104–134.

- 28. Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. М.: Наука, 1977. 296 с.

- 29. Ставиский Б.Я. Средняя Азия в кушанский период // История таджикского народа. Изд. 2-е. Т. I. Душанбе: Ин-т истории, археологии и этнографии им. А. Дониша, 1998. С. 407–467.

- 30. Denisov E. Ch'i-lien, Mao-Mond, Masken aus den Kurganen von Pazyryk und die Yüetschi/Tocharer. Zur Einordnung eines Steinsiegel-Intaglios aus dem Beškent-Tal in Süd-Tadžikistan // Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 28 (1995–1996). Berlin: Reimer, 1997. С. 329–336.

- 31. Denisov E.P., Grenet F. Boucles d'oreilles en or à images de coqs découvertes en Bactriane // Studia Iranica. T. 10. Leiden, 1981. P. 307–314.

- 32. Lyonnet B. Les nomades et la chute du Royaume greco-bactrien: quelques nouveau indices en provenance de l'Asie Centrale orientale. Vers l'identification des Tokhares-Yueh-Chi // Histoire et cultes de l'Asie Centrales preislamique. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1991. P. 153–161.

- 33. Rapin Cl., Isamiddinov М., Khasanov М. La tombe d'une princesse nomade à Koktepe près de Samarkand // Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 2001. Vol. 145, № 1. P. 33–92.

- 34. Zürcher E. The Yüeh-chih and Kaniska in the Chinese Sources // Papers on the Date of Kaniska. Leiden: Brill, 1968. P. 346–390.