- Код статьи

- S086960630004107-6-1

- DOI

- 10.31857/S086960630004107-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 131-146

- Аннотация

В результате анализа керамического материала, орудий труда, поселений, жилищ, хозяйственных построек, производственных объектов, остеологических и других материалов уточнена характеристика иткульской культуры горно-лесного Зауралья. Выделена связанная с ней, но отличная от нее и более обширная, исетская культура. Установлено, что так называемый восточный вариант иткульской культуры в Нижнем Притоболье с разновременной посудой “второго иткульского” (“гамаюно-иткульского”), карагай-аульского и вак-куровского типов по всем параметрам отличен от поселений иткульских металлургов Зауралья. Его предложено наименовать юртоборской культурой. С учетом радиокарбонных анализов, полученных для угля с археологических памятников Притоболья, нижнюю границу юртоборских и исетских комплексов предлагается удревнить до рубежа IX/VIII вв. до н.э.

- Ключевые слова

- Зауралье, Нижнее Притоболье, лесная зона, рубеж бронзового и железного веков, археологические культуры, новые характеристики

- Дата публикации

- 23.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 1017

Хронологические и территориальные рамки исследования. Рубеж бронзового и железного веков в Зауралье (VIII/VII–IV/III вв. до н.э.), традиционно именуемый первой половиной раннего железного века, отмечен появлением множества культурных образований с керамикой вагильского, гамаюнского, гамаюно-иткульского, карагай-аульского, вак-куровского, баитовского, носиловского, воробьевского, гороховского, гафурийского, кашинского, зеленомысского и иных типов. Такое их разнообразие на небольшой территории (около 350×450 км) на восточном склоне Уральских гор и юго-западной кромке Западносибирской равнины, объясняется рядом природных и социальных факторов. В том числе: общей трансформацией позднебронзовых культур при переходе в эпоху железа; миграционными процессами, спровоцированными глобальными изменениями климата, разнообразием экологических ниш в Зауралье; формированием системы хозяйственной специализации в среде аборигенов и мигрантов края; установлением новых этнокультурных и экономических связей между лесными, лесостепными и степными племенами.

Предметом нашего анализа являются иткульские и гамаюно-иткульские (иткульско-гамаюнские) древности.

Аборигенная иткульская (исетская) и пришлая гамаюнская (каменогорская) культуры были выделены под разными названиями К.В. Сальниковым (1960. С. 13–14; 1962. С. 20–46) и Е.М Берс (1960; 1963. С. 69–84).

Северный (вагильский) вариант гамаюнской культуры – в системе древностей верховьев Тавды – рассмотрела В.Д. Викторова (1970). Новую концепцию генезиса и развития культуры предложил В.А. Борзунов (1982; 1990; 1992). Согласно этим исследованиям, предки гамаюнского населения – таежные охотники-рыболовы атлымской и лозьвинской культур – мигрировали на юг из Нижнего Приобья и бассейна Конды. Формирование нового этноса произошло в верховьях Тавды. В Зауралье и Притоболье пришельцы встретились с населением бархатовской культуры конца эпохи бронзы. Контакты с межовскими коллективами у них не зафиксированы. В начале железного века наиболее тесными и продолжительными у гамаюнского населения были взаимоотношения с иткульскими металлургами. В Зауралье с приходом мигрантов появились необычные укрепления, состоявшие из большого бревенчатого дома, огражденного рвом. Меднолитейное производство у пришельцев находилось в зачаточном состоянии. Гамаюнский орудийный комплекс составляли изделия из камня, кости и глины. Навыки содержания и разведения домашнего скота, а также обычай использования толченого талька при производстве керамики гамаюнские общины приобрели в процессе контактов с аборигенами Зауралья. Судя по преобладанию посуды с ямочно-волнисто-прокатанным декором над ямочно-крестовой, а также наличию “укрепленных жилищ”, в гамаюнской культуре преобладали потомки кондинского населения.

Иткульскую культуру и функционировавший на ее основе Зауральский очаг медной металлургии (VII–III вв. до н.э.) детально охарактеризовала Г.В. Бельтикова. Носителями данной культуры Галина Викторовна справедливо считала кланы металлургов горно-лесного Зауралья, выделившиеся из общей массы зауральских общин в результате углубляющегося общественного разделения труда в начале эпохи железа. При этом производство черного металла в данном очаге началось не ранее V в. до н.э. Первые группы металлургов появились на севере иткульского ареала – в верховьях Исети (юг Свердловской области). Позднее металлургические центры возникли на южных и восточных территориях (север Челябинской области, Тюменское Притоболье). Всего в иткульском очаге зафиксировано 7 “гнезд” поселений с остатками металлургического производства: пять – на восточном склоне Урала (Аятское, Исетское, Иткульское, Иртяшское, Полевское), два – на Западносибирской равнине (Багарякское, Андреевское). Металлургия полного цикла выявлена только на поселениях горно-уральской зоны, на площади 270×140 км. Иткульский керамический комплекс включал два основных типа. Первый сформировался на местной межовской основе. Второй, более ранний, сочетал глубокие зауральские (III–II тыс. до н.э.) и новые пришлые (гамаюнские) гончарные и орнаментальные традиции. Единичными экземплярами представлены сосуды “переходного облика” – с профилем керамики первого типа и характерными для второго типа ямками в шахматном порядке. Г.В. Бельтикова картографировала 115 иткульских памятников. Они представлены городищами, селищами и стоянками. Бесспорных иткульских могильников не известно, но есть несколько погребений с иткульскими материалами. На одном поселении со следами металлургии, расположенном на вершине скалы (Палатки I в верховьях Исети), зафиксированы остатки культового сооружения (Бельтикова, 1977; 1981; 1982; 1986; 1988; 1993а, б; 1997; 2002; 2005; 2008; Бельтикова, Стоянов, 1984; Бельтикова и др., 1991; Бельтикова, и др., 1993). В.А. Зах и О.Ю. Зимина выделили в Тюменском и Курганском Притоболье “восточный вариант” иткульской культуры (Зах, Зимина, 2005; Зимина, Зах, 2009). Эти исследования хорошо известны, что позволяет перейти к изложению нашей позиции.

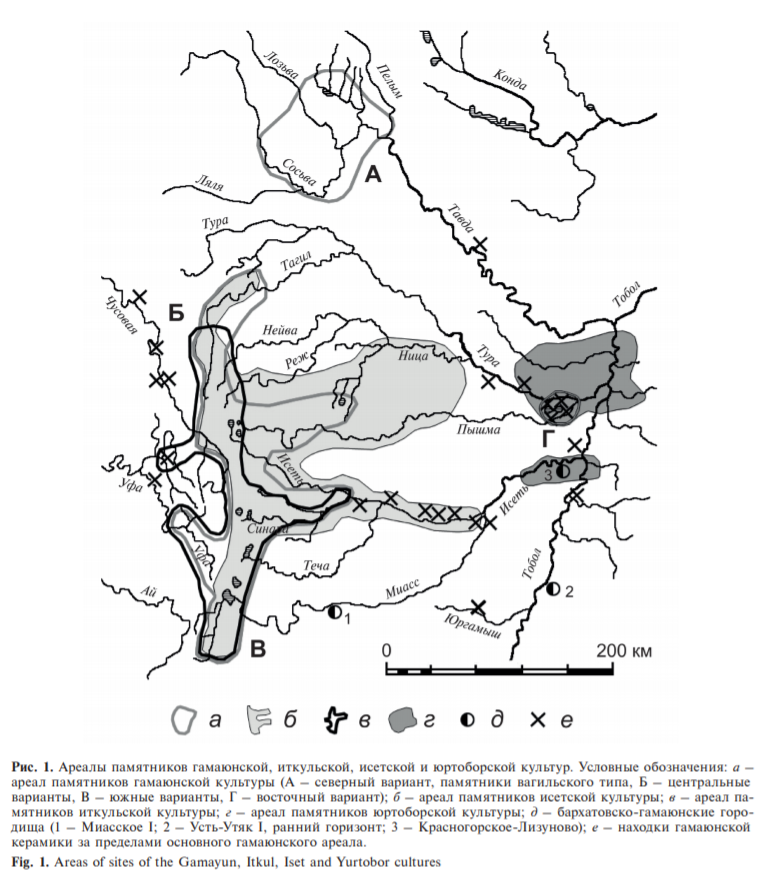

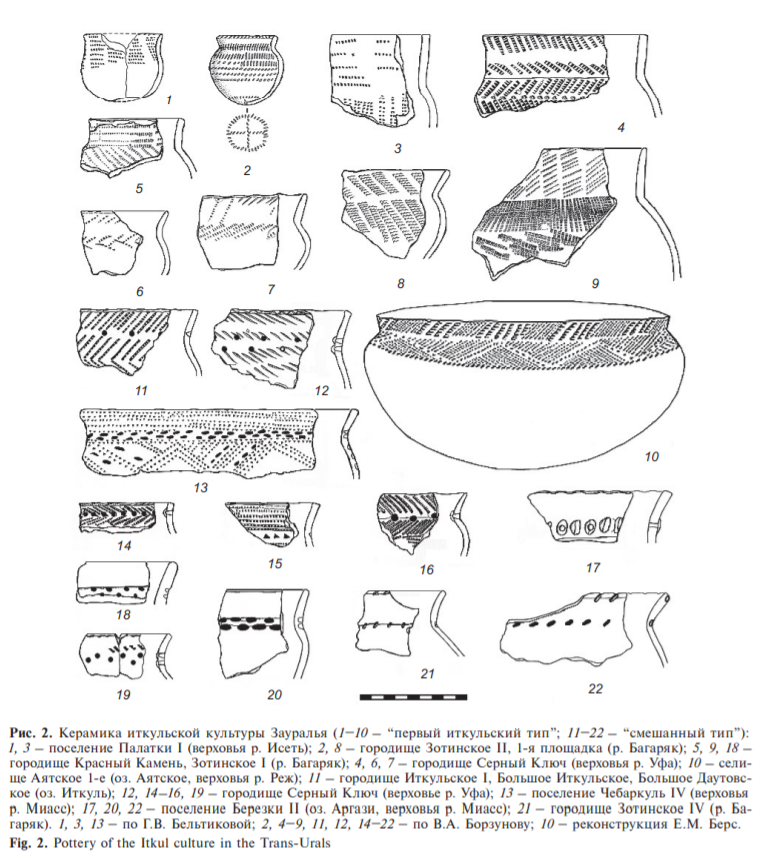

Иткульская культура, на мой взгляд, это аборигенное общество металлургов горно-лесного Зауралья с керамикой только так называемого первого иткульского типа (рис. 1; 2).

Данная культура, как и гамаюнская, была охарактеризована в основном по не стратифицированным поселениям со смешанными материалами. Так, оба Иткульских городища, исследовавшиеся К.В. Сальниковым, Н.П. Кипарисовой и Г.В. Бельтиковой, содержали иткульскую керамику обоих типов, представленную в разных соотношениях, а также гамаюнскую. То же самое относится к большей части горно-уральских памятников начала железного века, включая городища Шигирское, Большегорское, Думная гора, Синарское I, Дальнее Багарякское, Зотинское I (Красный Камень), Зотинское II (Нижнее Правобережное), Большое Наногское, Иртяшские I и II, поселения Аятское, Верхняя Макуша, Палатки I, II и Малый Вишневый остров. По этой причине, следуя за предшественниками, Г.В. Бельтикова включила оба типа “иткульской” керамики в состав единой иткульской культуры.

Сейчас настало время размежевать не только гамаюно-иткульские, но и сами иткульские комплексы.

Причиной начала ревизии иткульских и гамаюно-иткульских материалов стало различие ареалов распределения керамики двух “иткульских” типов. Дело в том, что уже многие исследователи, в том числе автор данной статьи (Борзунов, 1992. С. 94), отмечали, что за пределами горно-лесного Зауралья – от Камы до Барабинской лесостепи – из “иткульского” керамического комплекса встречается только посуда “второго типа”, но никогда – первого.

Это, а также находки изделий из иткульского цветного металла, прежде всего медных наконечников стрел скифо-сарматского типа, в лесной зоне Урала, Притоболья и южно-уральских степях, предполагало обширные связи населения иткульской культуры, точнее мастеров Зауральского (иткульского) очага металлургии, с окружающим миром (Бельтикова, 1993а. С. 95; 2002; 2005. С 221). Последнее соответствует действительности, но за исключением “малого”. Производителями большей части зауральской меди и изделий из нее являлись кланы иткульских металлургов. В то время как экспортером цветного металла было совсем иное, но тесно связанное с ними население – носители керамики так называемого “второго иткульского типа”. При этом прямых контактов иткульских металлургов со степными племенами, а также с населением Приуралья, Южного Урала, Притоболья и других территорий Урала и Западной Сибири, не наблюдалось.

К основным памятникам иткульской культуры, то есть с посудой «первого иткульского типа», можно причислить городища Шигирское, Шайдурихинское (средний горизонт), Большегорское, Думная гора, Иткульское I, Дальнее Багарякское, Зотинское III, возможно, Красный Камень (Зотинское I), Синарское I, Иртяшские I и II, поселение Малый Вишневый остров и ранний металлургический комплекс на горе Петрогром. Ареал иткульской культуры следует ограничить горно-зауральской зоной и узкой предгорной полосой вдоль р. Багаряк (рис. 1). После открытия городищ Серный Ключ в верховьях Уфы и Оленьи Ручьи на р. Серга западная граница этого ареала должна быть смещена ближе к Уральскому хребту. Северные иткульские группы обитали по рекам Тагилу и Нице, здесь же открыты самые северные межовские поселения. Памятники раннего железного века на реках Сосьве, Лозьве и Тавде, отнесенные Г.В. Бельтиковой к иткульским (2005. Рис. 1, № 1–5), таковыми не являлись. Несмотря на близость к Уральским горам, здесь нет медно-рудных источников. В соответствии с классификацией В.Д. Викторовой (1970), эти поселения являются южными кульминскими.

Г.В. Бельтикова была права в том, что керамика “второго типа” и связанные с ней поселения на оз. Исетском (Гора Шаманиха, Мыс Толстик) могли появиться чуть раньше, чем городища с керамикой “первого иткульского типа”. Между тем, основная масса объектов с посудой “первого иткульского типа” существовала одновременно с памятниками, на которых найдена керамика “второго иткульского типа” (мы называем ее исетской). Последняя встречается на многих иткульских и гамаюно-иткульских поселениях, в том числе – на самых поздних, V–IV/III вв. до н.э.: Аятское, Березки VВ (Бельтикова, 2005. Рис. 6), Палатки I (Бельтикова и др., 1993), Красный Камень (Борзунов, 1978; 1981). “Первый тип” иткульской керамики продолжал существовать до III в. до н.э. (Думная гора, Берсов мыс, Аятское, Палатки I) и даже, возможно, до II в. до н.э. (Серный Ключ, Зотинское III).

Традиционная хронология горно-уральских “иткульских” объектов условна. Она построена на типологическом анализе вещей из цветного металла и форм для их отливки (см.: Бельтикова, 1977; 1982; 1986; 1993а; 1993б; 1997; 2005. Рис. 6; Борзунов, 1981; 1998). Радиоуглеродных дат нет. Это отчасти объясняет расхождение хронологии памятников с керамикой двух “иткульских” типов.

Керамика “первого иткульского типа” являлась универсальной: она использовалась в быту и производственной деятельности (Бельтикова, 1986. С. 75). Связана в основном со стационарными поселками металлургов горно-лесного Зауралья, как правило, укрепленными и расположенными на высоких естественно защищенных местах. Ее крайне редко находят на лесных стоянках и селищах, как в горах, так и на равнине, в том числе у самой кромки воды (Шайтанское озеро I, II). За пределами Уральских гор такой посуды нет. Главное: она принципиально отлична от керамики “второго иткульского типа” (хотя имеет с ней общие зауральские элементы технологии, декора и чисто зауральскую примесь толченого талька) и, безусловно, формируется не на ее основе. Основное отличие традиционного местного керамического декора, включая иткульский, заключается в отсутствии ямочного элемента, обязательного для лесной западносибирской, а также зауральской гамаюнской и исетской посуды.

“Первый иткульский тип” входит в круг сходных керамических комплексов, объединяющих иткульские, воробьевские (Стоянов, 1989. С. 98), носиловские, зеленомысские, отчасти гороховские и баитовские материалы (Корякова, 1993. С. 26–33). Все эти типы керамики, а также гафурийский верховьев Миасса и бассейна Белой, в той или иной степени продолжают линию развития зауральской межовской посуды (Обыденнов, Шорин, 1995. С. 104). Учитывая это, а также наличие переходного «звена» между межовскими и собственно иткульскими керамическими комплексами – в виде посуды березовского типа (Сальников, 1964. С. 34–36. Рис. 6; Обыденнов, Шорин, 1995. С. 75–77, 97. Рис. 4; 36, 1, 3, 5, 8, 10–12; 37), я предполагаю прямую трансформацию группы поздних горно-лесных межовско-березовских коллективов в иткульские, притом безо всякого инокультурного воздействия. Кроме того, допускаю, что некоторые иткульские городища Зауралья – после проведения радиокарбонных тестов – могут быть “удревнены” до рубежа VIII/VII вв. до н.э. Верхние хронологические границы иткульской культуры, судя по материалам городищ Думная гора, Красный Камень, Зотинское III, Серный Ключ (Борзунов, 1978; 1981; Бельтикова, Стоянов, 1984; Бельтикова, 2005. С. 184–186. Рис. 6), могут быть установлены в пределах IV–II вв. до н.э.

Что же касается Зауральского очага металлургии, то в него, на наш взгляд, входили общины, как минимум, двух разных по происхождению “этносов” – иткульского и исетского.

Костяк данного очага составляли кланы и большесемейные общины иткульских металлургов, оставившие в горно-лесной зоне городища и естественно изолированные производственные площадки на вершинах гор, утесов, каменных палаток и скалистых островов, на которых ныне превалирует керамика “первого иткульского типа” (рис. 2, 1–10) и зафиксированы остатки, связанные с производством цветного и черного металла полного цикла.

Поиск, добыча и обогащение руд, выплавка меди и производство железа, изготовление металлических изделий у мастеров иткульской культуры, базировавшихся в этих укрепленных центрах, занимали практически всю теплую часть года. В этот период мясо животных и другие продукты питания – в обмен на металл – им могли поставлять обитавшие по-соседству пришлые гамаюнские и гетерогенные (исетские) общины, с которыми они поддерживали товарообменные связи. Учитывая это, следует заключить, что состав остеологических материалов, залегающих на иткульских городищах, не совсем точно отражает систему хозяйственной деятельности их населения. Кроме того, часть костных остатков, связанных с охотой, вообще не попадала на поселения (Косинцев, 1986. С. 88; Бельтикова и др., 1991. С. 106–109; Бельтикова, 1986. С. 75; 1993. С. 98; 1997; 2005. С. 164–171; 2008). Вместе с тем, находки на руинах иткульских укреплений костяных наконечников стрел, гарпуна, каменных грузил от сетей, а также костей диких животных и ихтиофауны (Бельтикова, 1986. С. 75. Рис. 6, 1, 2; 2005. С. 168; Борзунов, 1998. С. 18), указывают на то, что металлурги и члены их семей также периодически охотились и ловили рыбу. Поздней осенью и зимой часть населения укрепленных поселков, скорее всего, переселялась с заснеженных и продуваемых всеми ветрами гор в более удобные для проживания места – вглубь леса и на озерно-речные низины. Зимой горняки и металлурги занимались, по-видимому, преимущественно охотой на лесных копытных, а поздней осенью и ранней весной – заготовкой рыбы. Более того, как показывает практика коллективов конца бронзового – начала железного веков таежного Приобья (атлымских, барсовских, белоярских, калинкинских, кулайских), плавка цветного металла и отливка из него разнообразных предметов могли проводиться и в стационарных зимних жилищах.

Наличие на городищах иткульских металлургов небольшого количества керамики “второго иткульского типа” (исетской), равно как гамаюнской, является следствием товарообменных операций и межэтнических браков. На это же указывают находки в иткульских поселках посуды “смешанного облика” – по форме типично иткульской, но с гамаюнским ямочным орнаментом (рис. 2, 11–22), а в гамаюнских укреплениях и селищах – керамики четвертого типа, по форме сходной с иткульской, но с простым ямочно-насечковым декором (Борзунов, 1992. Рис. 12, 11–14).

На поздних иткульских городищах (Думная гора, Красный Камень, Зотинское III, Серный Ключ) помимо универсальной орнаментированной посуды “первого типа” и специализированных керамических изделий (тигли, сопла, литейные формы) присутствуют обломки производственных емкостей. Это были объемные толстостенные слабо профилированные горшечно-баночные сосуды с округлым дном, обильной примесью талька в глине и без орнамента. На стенках некоторых из них встречаются выступы-налепы, служившие для удержания емкостей инструментами типа рогатин, ухватов или щипцов. Треснувшие производственные сосуды скреплялись медными скобками (городища Думная гора, Серный Ключ), что предполагает сложность их изготовления, а потому – особую ценность. Е.М. Берс определяла подобные керамические формы как “горшки-металлоприемники” и сосуды для переплавки меди (1963. С. 98). За пределами горно-лесного Зауралья такой керамики не найдено.

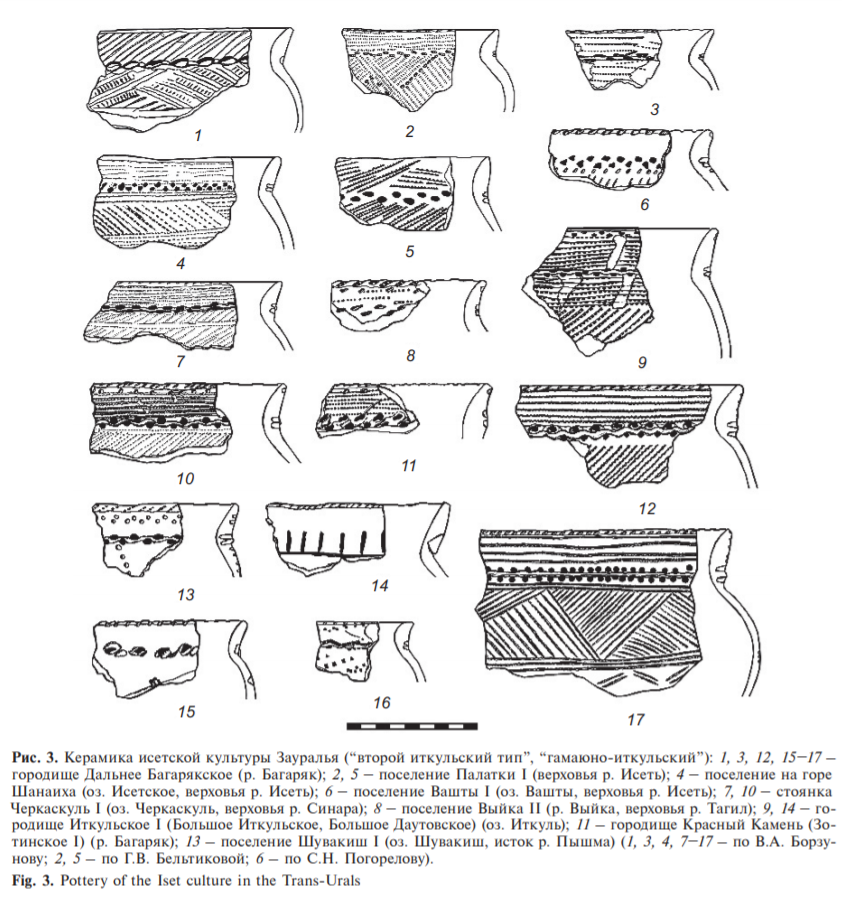

Исетская культура – это гетерогенное общество аборигенов лесного Зауралья и пришельцев с севера, характеризующееся поселениями с керамикой “второго иткульского типа” (далее – исетской) (рис. 1; 3). Последние распространены на более обширной территории, чем укрепления иткульских металлургов (рис. 1). Г.В. Бельтиковой были собраны данные о 74 “иткульских” селищах и стоянках без следов металлургии (2005. Рис. 1; 2). Из этого списка следует исключить памятники бассейнов Тавды, Лозьвы и Сосьвы (кульминские), а также притобольские поселения так называемого “восточного варианта иткульской культуры”. Кроме того, на основании анализа отчетов по раскопкам и разведкам, хранящихся в археологических центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила, мне известно не менее трех десятков пунктов с интересующей нас “гамаюно-иткульской” керамикой, не учтенных Г.В. Бельтиковой. В результате набирается не менее 90 памятников, которые, с известной осторожностью, можно отнести к исетской культуре.

Одна их часть была сосредоточена в горно-лесной зоне Зауралья, между верховьями Тагила и Миасса, в ареале обитания иткульских металлургов и гамаюнских рыболовов-охотников, вторая – на примыкающей с востока лесной равнине, в бассейнах Исети и Пышмы. Отдельные исетские группы, проникшие в Притоболье, стали одним из компонентов формирующегося “восточного варианта иткульской культуры», по нашему определению – юртоборской культуры (рис. 1). К юго-востоку от гамаюнских, исетских и иткульских общин обитали носиловские, баитовские, воробьевские и ранние гороховские. В верховьях Миасса с ними соседствовали гафурийские группы.

Гетерогенное исетское общество сформировалось из аборигенов края (потомки межовско-березовских и бархатовских коллективов), вступивших в тесные контакты с северными мигрантами (гамаюнские общины).

Хозяйство носителей исетской культуры реконструируется как комплексное, сочетавшее производящие и присваивающие отрасли – рыболовство, охоту, собирательство, разведение и содержание лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, а также домашние производства, в том числе обработку меди. На некоторых из этих поселений (Гора Шаманиха, Мыс Толстик), судя по характерным остаткам (медные шлаки, капли цветного металла, пест, кирка), зафиксировано металлургическое производство полного цикла (Бельтикова, 2005. С. 180–182. Табл. 6. Рис. 6). Несколько меднолитейных комплексов с тиглями и ошлакованной исетской керамикой, а также место производства каменных орудий, открыто на низком западном берегу Шайтанского озера (см.: Сериков, 2013. С. 61–66. Рис. 102; 103). При отливке изделий исетское население, также как иткульское, обычно использовало природную медь без искусственных добавок других металлов. Сплавы у зауральских мастеров были крайне редки, так как для изготовления бронз был нужен металл, которого нет в Зауралье (олово, мышьяк, сурьма). Его можно было получить в виде слитков или лома при условии установления обменных отношений с соседними племенами, получавшими дефицитные бронзовые изделия с Алтая, Кавказа, из Средней Азии, Причерноморья и Ближнего Востока. Об единичных случаях производства бронзы исетскими литейщиками свидетельствует находка на р. Ай сосуда раннего железного века (исетского типа) со следами плавки цветного металла с высоким содержанием олова (см.: Крижевская, 1959).

Помимо традиционных производств и хозяйственных работ население исетской культуры занималось, по-видимому, поставкой в летнее время пищевых продуктов кланам иткульских металлургов, а также “перепродажей” окружающим племенам готовых изделий и слитков меди, полученных из иткульских укрепленных центров. Результатом этого была сравнительно скромная роль их собственной металлургии. Об активной “торгово-посреднической” деятельности носителей исетской культуры свидетельствуют находки исетской (“гамаюно-иткульской”, “второго типа иткульской”) тальковой посуды в Волго-Камье, Северо-Восточной Башкирии, Нижнем Притоболье, Среднем Прииртышье и даже Барабе – на ананьинских, кара-абызских, карагай-аульских, носиловских, воробьевских, карьковских, красноозерских и позднеирменских поселениях. Возможно, этим же, а также активизацией отношений с северными соседями, объясняется сходство исетской посуды с кульминской гребенчато-ямочной керамикой бассейна Конды и верховьев Тавды, отчасти – с ранней белоярской Обь-Иртышского междуречья и Сургутского Приобья. Скорее всего, именно через исетские и гороховские коллективы к кочевникам южно-уральских степей попадали из горно-лесных иткульских центров медные наконечники стрел, отлитые по савромато-сарматским образцам.

В отличие от иткульской посуды (“первого типа”; рис. 2), сформировавшейся на основе поздних межовских (березовских) комплексов лесного Зауралья, исетская керамика (рис. 3) была многокомпонентной. Она органично сочетала в себе элементы форм, техники изготовления и декора посуды разнородных туземных и пришлых этнических групп. Судя по сходству исетской керамики с гамаюнской, бархатовской и отчасти межовской, ее генезис связан с глубокими местными зауральскими и привнесенными западносибирскими традициями. У всех перечисленных выше групп населения имелся комплекс посуды, представленный невысокими горшками с дуговидными отогнутыми наружу шейками, выпуклыми плечиками, резко зауженными придонными частями, а также округлыми днищами. Примесь талька в исетской посуде – чисто зауральский признак. В то время как наличие в ее декоре ямочного узора, особенно поясков круглых ямок, характерно для керамики Западной Сибири, начиная с неолита. Круглые, овальные, прямоугольные и треугольные ямки обычны для гамаюнской и бархатовской посуды. Поясок мелких двойных треугольных ямок, выстроенных в шахматном порядке вершинами друг к другу, можно найти на кульминских и бархатовских сосудах. Пояски треугольных вдавлений зафиксированы на черкаскульской, иткульской “переходной” и гамаюнской керамике. К межовскому, бархатовскому и более древнему – вплоть до неолита – зауральскому и притобольскому “наследию” относятся взаимопроникающие заштрихованные (прежде всего – треугольные) орнаментальные зоны. Широкие разнонаклонные заштрихованные ленты присутствуют в гамаюнском декоре: как в западносибирском (вагильском), так и зауральском. “Струйчатые” исетские орнаменты, выполненные мелкозубчатой гребенкой, являются “адаптацией” гамаюнского волнисто-прокатанного декора, наносившегося оригинальными фигурными глиняными штампами. В свою очередь, для гамаюнской посуды Зауралья не характерны оттиски гребенки, доминирующие на исетской и иткульской посуде. Своеобразные дуговидные шейки с утолщением изнутри, которые часто встречаются у гамаюнских и исетских сосудов, являются наследием бархатовского керамического комплекса. Практически всего этого нет у посуды “первого иткульского типа”, то есть собственно иткульской.

В целом же возрождение древних неолитических и энеолитических традиций в орнаментике керамической посуды рубежа бронзового и железного веков было характерно не только для Зауралья, но и, как свидетельствует А.Я. Труфанов, для обширных пространств леса и лесостепи Западной Сибири. При этом своеобразным катализатором “раскрепощения” архаичных черт стало мигрировавшее с севера таежное население с “крестовой” керамикой (Труфанов, 1984. С. 70).

Типы исетских поселений не так разнообразны, как иткульских и гамаюнских. В основном это небольшие селища и стоянки в низинах, по берегам рек и озер, а также производственные площадки для переплавки металла и отливки медных изделий на возвышенных местах. Это соответствовало основным хозяйственным занятиям исетских общин. Исетскую керамику нередко находят на городищах, но здесь она всегда в меньшинстве.

Культовые памятники с иткульскими и исетскими материалами зафиксированы еще в шести местах: на реках Чусовой (Камень Дыроватый), Полевой (Азов-гора), Сысерти (гора Караульная), Адуй (Адуйский “клад”), озерах Шайтанском (Средний и Южный Шиханы) и Шигирском (Скворцовская гора V). На последней погребально-культовой площадке обнаружены, как минимум, три захоронения раннего железного века (Чаиркина, 2011). На южном скалистом возвышении у Шайтанского озера раскопаны останки трех кремированных людей и раздавленный череп пожилой женщины со следами налобной повязки, украшенной медными прорезными дисками и подвесками. Рядом найдена чаша, изготовленная из черепа взрослого мужчины, медный птицевидный идол и иcетская керамика, поодаль – круглая медная бляха и орудия из камня (Сериков, 2013. С.150–152. Рис. 191).

Кроме того, иткульская и исетская культуры представлены “кладами” медных птицевидных и антропоморфных “древовидных” изделий, а также находками их дефектных отливок и каменных литейных форм. Медных древовидных идолов и каменных матриц для их производства найдено около десятка. Металлических птицевидных фигурок, правда, вместе с современными подделками, известно более двухсот. Образ древовидного божества характерен для Зауралья и уходит корнями в глубокую древность (деревянный Шигирский идол насчитывает около 11 тыс. лет). Орнитоморфные изделия, в том числе медные и бронзовые, были распространены во всем финно-угорском мире. Судя по петелькам на оборотной стороне, зауральские “птички” представляли собой личные украшения-обереги. Их оставляли на святилищах, возможно, межплеменных, а также использовали в ритуальных действиях – непосредственно на местах производства цветного металла (Берс, 1963. С. 93–94. Рис. 21, 1, 2; Бельтикова, 1988. C. 107). Предполагается, что “захороненные” орнитоморфы олицетворяли души умерших (Викторова, 2004). На памятниках гамаюнской и юртоборской культур таких предметов не обнаружено.

Хронология исетской культуры (около IX/VIII–IV вв. до н.э.) в основном совпадает с иткульской (VII–III/II вв. до н.э.). При этом первая культура сформировалась, по-видимому, раньше. Древнейшими исетскими памятниками являются вышеупомянутые производственные площадки на оз. Исетском. К позднейшим относятся металлургические объекты поселения Палатки I в верховьях Исети и связанный с этим местом культовый комплекс (Бельтикова и др., 1993). Одним из самых поздних памятников с гамаюнской, исетской и иткульской посудой, а также с медными иткульскими наконечниками стрел и железными полуфабрикатами, можно считать городище Красный Камень на р. Багаряк VI–IV вв. до н.э. (Борзунов, 1981).

Наличие переходных типов посуды и многочисленные случаи залегания в одних слоях поздней гамаюнской, исетской, иткульской, реже – воробьевской, гороховской и гафурийской керамики, указывают на то, что одной из характерных черт развития этнокультурных процессов в Зауралье в VI–IV/III вв. до н.э. является формирование поселков со смешанным составом населения. С одной стороны, это было следствием тесных этнических, экономических, культовых, брачных и иных связей зауральских и притобольских обществ, установившихся после небольшого периода размежевания и “дивергенции” культур на рубеже бронзового и железного веков. С другой стороны, это было обусловлено усилением давления со стороны продвигавшихся с востока саргатских племен и вынужденной миграцией из низовьев Исети на запад части гороховских коллективов. Позднее, на рубеже эр, в Притоболье под эгидой пришельцев сформировались гетерогенные саргатско-гороховские объединения.

Исторические судьбы иткульских и исетских племен не до конца ясны. Зауральский очаг металлургии прекратил свое существование вследствие двух кардинальных факторов: из-за ухода на запад сарматских племен, основных потребителей зауральского цветного металла, а также вследствие повсеместного освоения производства железа. Почти одновременно с этим в горно-лесное Зауралье – под натиском саргатских масс – начали проникать выходцы из Притоболья. В результате этого в конце I тыс. до н.э. местные коллективы просто “растворились” в уральской тайге. Здесь они, резко усилив присваивающей сектор своей экономики, мирно обитали, “никем не востребованные”, вокруг многочисленных рек и озер.

Феномен “восточного локального варианта иткульской культуры” – сюжет отдельного обсуждения.

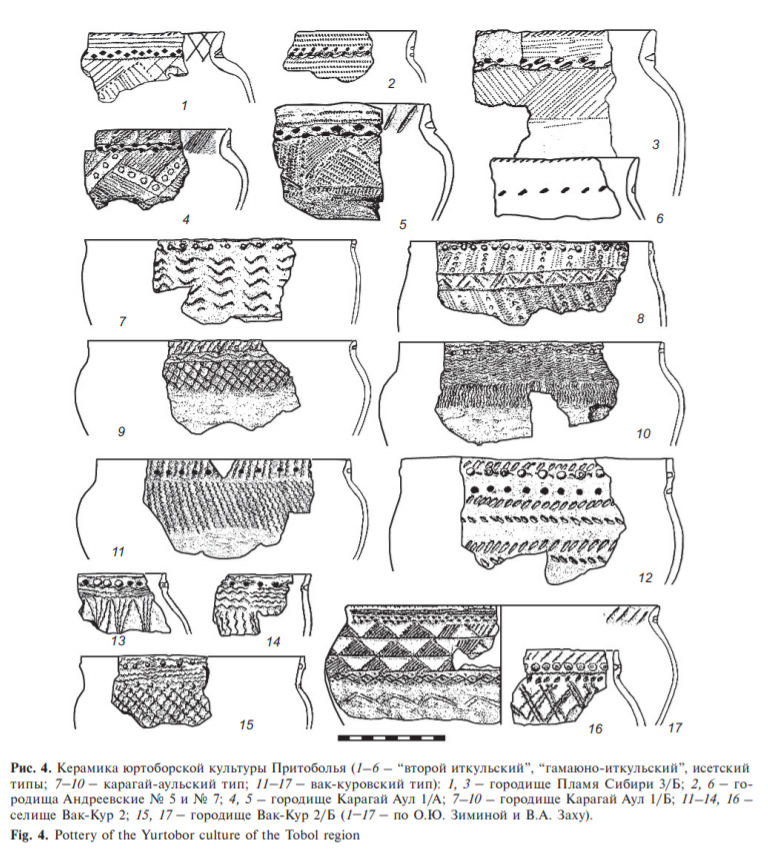

Культура рубежа бронзового и железного веков Нижнего Притоболья VIII – начала VI в. до н.э., по мнению ее исследователей (Зимина, Зах, 2009), является результатом взаимодействия аборигенов края (население бархатовской культуры поздней бронзы) с пришлыми зауральскими гамаюнскими коллективами. На этапе формирования ее керамического комплекса наблюдалось некоторое доминирование гамаюнских орнаментальных традиций. Данное культурное образование представлено укрепленными поселениями с примыкающими к ним “посадами” и без таковых, а также селищами и местонахождениями керамики на многослойных памятниках. Городища – равнинные, одно- и двухплощадочные, варьирующие от небольших до обширных (1000–64000 м2), ныне окружены остатками маломощных фортификаций в виде замкнутых кольцевых (круг, овал) невысоких песчаных валов и мелких внешних рвов. Многочисленные жилые и производственные постройки располагались обычно по периметру укрепленной площадки, на селищах – кучно, без видимой системы. В рельефе их остатки выражены в виде округлых, овальных и подпрямоугольных приподнятых песчаных площадок, часто с одним или двумя понижениями в центре. Вокруг площадок фиксируются ямы-карьеры, из которых брали песок для засыпки бревенчатых стен и дерн – для изоляции перекрытия построек. Хозяйство притобольских племен характеризуется как комплексное, сочетающее скотоводство, охоту, рыболовство и домашние производства. Обработка меди и литейное производство у притобольских племен были крайне примитивными и базировались на поставках цветного металла из Зауралья. Орудия из железа отсутствовали.

Памятники локализуются в подтаежной зоне Тюменского Притоболья (Тобол, низовья Туры и Пышмы), значительно меньше их в северной лесостепи Курганского Притоболья (Тобол, низовья Исети) и южно-таежной зоне низовьев Тобола. Поселения известны в основном по разведкам и внешним фиксациям. Значительные площади вскрыты археологами УрГУ на городищах № 5 и № 7 на оз. Андреевском под Тюменью. Небольшими раскопами, заложенными тюменскими исследователями, изучены городища Карагай-Аул 1, 4 и Вак-Кур 2, расположенные на правобережье Тобола, в низовьях р. Тап близ д. Юртобор.

В своем развитии “восточный вариант иткульской культуры” проходит три этапа, представленные поселениями с керамикой “второго иткульского” (финал VIII – первая половина VII в. до н.э.), карагай-аульского (вторая половина VII в. до н.э.) и вак-куровского (VI в. до н.э.) типов (рис. 1; 4). Судя по керамическому комплексу, со второго этапа прослеживаются контакты «иткульского» населения Притоболья с ранними богочановскими (журавлевскими) племенами южно-таежного Прииртышья. На последнем этапе почти полностью исчезает воздействие гамаюнских коллективов и усиливается влияние племен баитовской культуры, занимающих лесостепные пространства Тоболо-Ишимья и некоторые степные участки Северного Казахстана. Примерно с V в. до н.э. в подтаежной зоне Притоболья на месте “восточного варианта иткульской культуры” распространяются памятники с керамикой “практически баитовского облика” – Калачик 1, Юртобор 3, Чеганово 1–4 (так называемое “северное баитово”). В целом “периодизация восточного варианта иткульской культуры отражает динамику иткульского культурного стереотипа, его постепенную трансформацию и замену баитовским” (Зимина, Зах, 2009. С. 213. Рис. 111).

Нетрудно заметить, что “восточный вариант иткульской культуры” Притоболья практически по всем параметрам кардинально отличается от иткульской культуры Зауралья, представленной поселениями горняков-металлургов с керамикой “первого иткульского типа”.

Обширные равнинные “восточные иткульские” кольцевые укрепления с маломощной обороной, продолжавшие линию развития поселков эпохи бронзы Притоболья с круговой расстановкой жилищ, рассчитанные на размещение в них большого количества людей и скота, отличны от средних и малых по размерам (250–3800, обычно до 1600 м2) мысовых, береговых и горных иткульских “крепостей” лесного Зауралья. Жилища Притоболья имели своеобразный “северный” облик, не характерный для культур горно-лесного Зауралья, но были аналогичны атлымским, барсовским, белоярским и кульминским жилым сооружениям таежного Приобья. Тюменские исследователи реконструируют постройки Притоболья как своего рода “жилые холмы” с полностью засыпанными песком вертикальными бревенчатыми стенами и с высокой четырехскатной крышей, покрытой берестяными полотнищами и мощными пластами дерна. В действительности эти дома были наземными, каркасно-столбовой конструкции, с невысокими завалинками по периметру наклонных или вертикальных стен, сконструированных из тонких бревен и жердей. Крыша жилища, по-видимому, была низкой двускатной, из жердей, покрыта берестяными полотнищами и тонким слоем дерна или лесной подстилки с гумусом. Основную часть помещения занимал неглубокий (0.2–0.4 м) котлован с расположенными по его периметру дерево-земляными нарами.

Основой формирования гетерогенного общества рубежа бронзы и железа Тюменского и Курганского Притоболья являлись не зауральские межовские, как у Иткуля, а местные бархатовские общины. Участие в его генезисе мигрировавших с запада зауральских гамаюнских и исетских групп безусловно. Тем не менее, эти инородные коллективы в Притоболье были не единственными. Судя по керамике и домостроительству, не меньшую роль в становлении нового “этноса” сыграли выходцы из таежного Приобья. В первую очередь, кульминские группы бассейна Конды, а также белоярские и близкие им общины из Обь-Иртышского междуречья. Кроме того, в оформлении новой культуры приняли участие поздние сузгунские и сузгунско-лозьвинские (лучкинские) группы поздней бронзы низовьев Тобола и Иртыша, а в ее развитии – скотоводческие богочановские коллективы раннего железного века Среднего Прииртышья и баитовские Приишимья. По-видимому, с последними можно связать широкое распространение в Нижнем Притоболье сосудов с жемчужным и жемчужно-ямочным декором. Исторические судьбы “псевдоиткульского” населения Нижнего Притоболья с хозяйством комплексного типа и кланов иткульских металлургов Зауралья также различны.

Как итог, следует отказаться от определения вышеупомянутых притобольских памятников как “восточного варианта иткульской культуры” и присвоить данному феномену новое название: юртоборская культура. Это гетерогенное общество с комплексной системой хозяйства Тюменского и севера Курганского Притоболья рубежа бронзового и железного веков (IX/VIII–VI вв. до н.э.), сформированное аборигенами края, а также пришельцами из лесных зауральских и западносибирских территорий (рис. 1).

С учетом 22 из 34 анализов угля, собранного на археологических памятниках Притоболья (Зимина, Зах, 2009. С. 197–199. Табл. 6), нижнюю границу юртоборских и исетских комплексов следует удревнить до рубежа IX/VIII вв. до н.э.

Библиография

- 1. Бельтикова Г.В. Иткульские поселения // Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. Свердловск: УрГУ, 1977. С. 119–133.

- 2. Бельтикова Г.В. О зауральской металлургии VII–III вв. до н.э. // Вопросы ар-хеологии Урала. Вып. 15. Свердловск: УрГУ, 1981. С. 118–126.

- 3. Бельтикова Г.В. Медные наконечники стрел с иткульских памятников // Архео-логические исследования Севера Евразии. Свердловск: УрГУ, 1982. С. 65–78.

- 4. Бельтикова Г.В. Иткульское I городище – место древнего металлургического производства // Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск: УрГУ, 1986. С. 63–79.

- 5. Бельтикова Г.В. Памятник металлургии на острове Малый Вишневый // Мате-риальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Сверд-ловск: УрГУ, 1988. С. 103–117.

- 6. Бельтикова Г.В. Развитие иткульского очага металлургии // Вопросы археоло-гии Урала. Вып. 21. Екатеринбург: УрГУ, 1993а. С. 93–106.

- 7. Бельтикова Г.В. Литейные формы иткульского очага металлургии // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993б. С. 38–75.

- 8. Бельтикова Г.В. Зауральский (иткульский) очаг металлургии (VII–III вв. до н.э.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1997. 23 с.

- 9. Бельтикова Г.В. Иткульский очаг металлургии: ориентация и связи // Уральский исторический вестник. № 8. Екатеринбург: Академкнига, 2002. С. 142–163.

- 10. Бельтикова Г.В. Среда формирования и памятники Зауральского (иткульского) очага металлургии // Археология Урала и Западной Сибири (К 80-летию со дня рождения В.Ф. Генинга). Екатеринбург: УрГУ, 2005. С. 162–186.

- 11. Бельтикова Г.В. Иткульская культура // Челябинская область: энциклопедия. Т. 1 (А–Г). Челябинск: Каменный пояс, 2008. С. 250.

- 12. Бельтикова Г.В., Борзунов В.А., Корякова Л.Н. Некоторые проблемы археоло-гии раннего железного века Зауралья и Западной Сибири // Вопросы архео-логии Урала. Вып. 20. Екатеринбург: УрГУ, 1991. С. 102–114.

- 13. Бельтикова Г.В., Викторова В.Д., Панина С.Н. Металлургические комплексы на острове Каменные Палатки // Памятники древней культуры Урала и За-падной Сибири. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. С. 134–157.

- 14. Бельтикова Г.В., Стоянов В.Е. Городище Думной горы – место специализиро-ванного металлургического производства: Предварительное сообщение // Древние поселения Урала и Западной Сибири. Свердловск: УрГУ, 1984. С. 130–145.

- 15. Берс Е.М. Памятники и керамика гамаюнской культуры // Из истории Урала. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1960. С. 75–86.

- 16. Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. 2-е изд. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1963. 84 с.

- 17. Борзунов В.А. Раскопки Зотинских городищ на р. Багаряк // АО 1977 г. М.: Наука, 1978. С. 157.

- 18. Борзунов В.А. Иткульско-гамаюнское городище Красный Камень // Вопросы археологии Урала. Вып. 15. Свердловск: УрГУ, 1981. С. 112–118.

- 19. Борзунов В.А. Гамаюнская культура (основные характеристики) // Археологиче-ские исследования Севера Евразии. Свердловск: УрГУ, 1982. С. 78–113.

- 20. Борзунов В.А. Генезис и развитие гамаюнской культуры // СА. 1990. № 1. С. 15–33.

- 21. Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков (гамаюнская культура). Екатеринбург: УрГУ, 1992. 189 с.

- 22. Борзунов В.А. Исследования городища Серный Ключ на р. Уфе // Урал в про-шлом и настоящем: материалы науч. конф. Ч. I. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. С. 16–21.

- 23. Викторова В.Д. Этапы развития фигурно-штампованной орнаментации на со-судах памятников бассейна р. Тавды // Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. Томск: ТГУ, 1970. С. 254–270.

- 24. Викторова В.Д. Клады на вершинах гор // Культовые памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. С. 158–173.

- 25. Зах В.А., Зимина О.Ю. О дуальной организации древних обществ Западной Си-бири (по археологическим материалам) // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Т. 1. Новосибирск: НГПУ, 2005. С. 112–119.

- 26. Зимина О.Ю., Зах В.А. Нижнее Притоболье на рубеже бронзового и железного веков. Новосибирск: Наука, 2009. 232 с.

- 27. Корякова Л.Н. Культурно-исторические общности Урала и Западной Сибири (Тоболо-Иртышская провинция на ранней и средней стадиях железного ве-ка): дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 1993. 72 с.

- 28. Косинцев П.А. Особенности хозяйства восточного склона Урала в раннем же-лезном веке // Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск: УрГУ, 1986. С. 79–89.

- 29. Крижевская Л.Я. Сосуд ананьинского времени для выплавки металла // КСИ-ИМК. 1959. Вып. 77. С. 109–111.

- 30. Обыденнов М.Ф., Шорин А.Ф. Археологические культуры позднего бронзового века древних уральцев (черкаскульская и межовская культуры). Екатерин-бург: УрГУ, 1995. 196 с.

- 31. Сальников К.В. Некоторые итоги и проблемы изучения древней истории Урала // Из истории Урала. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1960. С. 7–17.

- 32. Сальников К.В. Иткульская культура (К вопросу о «Зауральском ананьине») // Краеведческие записки Челябинского областного краеведческого музея. Вып. 1. Челябинск: Челябгиз, 1962. С. 21–46.

- 33. Сальников К.В. Некоторые вопросы истории лесного Зауралья в эпоху бронзы // Вопросы археологии Урала. Вып. 6. Свердловск: УрГУ, 1964. С. 24–37.

- 34. Сериков Ю.Б. Шайтанское озеро – священное озеро древности: монография. Нижний Тагил: НТГСПА, 2013. 408 с.

- 35. Стоянов В.Е. Хозяйство и социальные отношения населения лесостепи и степи // История Урала с древнейших времен до 1861 г. М.: Наука, 1989. С. 98–103.

- 36. Труфанов А.Я. Материалы к происхождению и развитию красноозерской куль-туры лесного Прииртышья // Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. Омск: ОмГУ, 1984. С. 57–77.

- 37. Чаиркина Н.М. Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века Зауралья (по материалам погребально-культовой площадки Скворцов-ская гора V). Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 224 с.