- PII

- S086960630005666-1-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005666-1

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 19-25

- Abstract

Archaeometallographic data suggest that in the territory of Eastern Europe there existed two technological models as early as during the transition period from the Bronze Age to the Early Iron Age (the 11th – 7th centuries BC). Their formation was associated with two ways of spreading knowledge about ferrous metal from Anatolia. The first way which formed the “Caucasian” model passed through Transcaucasia to the North Caucasus. The second path went through Greece and the Balkans and further to the territory of Central and Eastern Europe.

- Keywords

- Eastern Europe, transition period, archaeometallography, technological model

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1053

Проблема зарождения и распространения черной металлургии является актуальной до настоящего времени, несмотря на то, что она давно занимает внимание ученых. По словам Л. Моргана, “производство железа было величайшим из событий в истории человеческого опыта, не знающим ничего сходного и не имеющим себе равного, в сравнении с которым все другие изобретения и открытия представляются незначительными или, по крайней мере, подчиненными” (1935. С. 28).

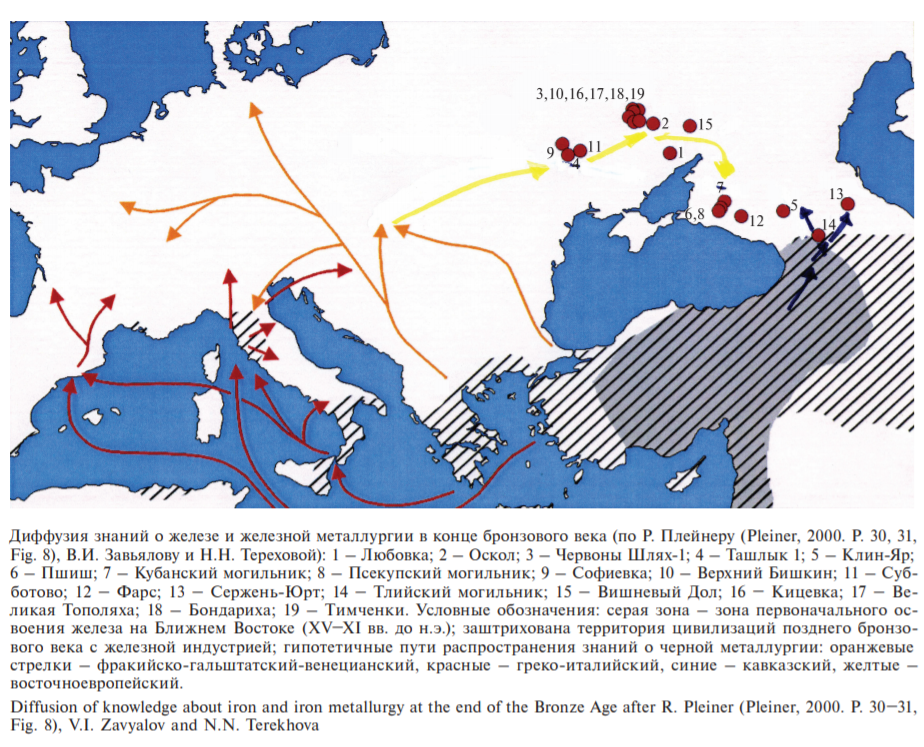

Большинство исследователей склоняются к той точке зрения, что первоначальным очагом зарождения железной индустрии была Анатолия (рисунок). Основанием для такого вывода является существование в этом регионе всех необходимых условий для подобной производственной деятельности: осознание свойств рудных минералов, способных превращаться в металл (опыт эпохи бронзы), пиротехнические сооружения, достижение высоких температур за счет искусственного дутья, освоение углежжения (Waldbaum, 1978. P. 23). Многолетние археологические исследования на Ближнем Востоке позволили выявить целую серию железных артефактов из Анатолии, относящихся ко второй половине III тыс. до н.э. К таким находкам относят следующие предметы: лезвие кинжала с золотой рукоятью, две булавки с золотыми головками, подвеска, крестообразная бляшка, фрагменты ножа (Аладжа Хююк, Alaçahöyük, 2400–2100 гг. до н.э.), крученый браслет из Tilmen Höyük, фрагмент корродированного железного предмета (Тарсус, 2100 г. до н.э.) (Eisin, 1976. P. 225; Yalçin, 1999. P. 179; Waldbaum, 1978. P. 20).

В первой половине II тыс. до н.э. железные предметы уже широко представлены в памятниках Восточного Средиземноморья. Находки из черного металла этого времени известны не только на территории Анатолии, но и в Месопотамии, Египте, на Крите и Кипре. Во второй половине этого тысячелетия железные артефакты найдены на территории Греции, Эгейских островов, Балкан, Леванта, Закавказья, Восточной Европы. В это же время начинается распространение знаний о металлургии железа, о чем свидетельствуют металлургические комплексы XIV–XIII вв. до н.э., открытые в Леванте, Восточной Грузии и Сербии (Абрамишвили, 1961; Абрамишвили, Микеладзе, 1970; Liebowitz and Folk, 1984; Stojić, 2006).

Проблеме распространения железа из Анатолии уделял большое внимание Р. Плейнер. При этом ученый считал Европу вторичной зоной освоения железной индустрии. На карте, которую он разместил в своей работе “Early iron metallurgy in Europe” (Pleiner, 1980. P. 382) и позднее уточнил в монографии “Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters”, автор намечает следующие пути диффузии знаний о черной металлургии: через Грецию и Балканы в Западную и Восточную Европу, второй путь – через Кавказ в Северное Причерноморье и Поволжье (Pleiner, 1980. P. 376; 2000. P. 30). При этом Р. Плейнер опирался на чисто археологические данные – находки железных артефактов.

Учитывая важность поставленной проблемы, мы еще раз обращаемся к ней, строя свои выводы на технологических данных, полученных в результате археометаллографического исследования артефактов с территории Восточной Европы.

Накопленные к настоящему времени археологические свидетельства о распространении железа на территории Восточной Европы позволили уточнить некоторые выводы Р. Плейнера и обосновать с технологической точки зрения пути распространения железной индустрии в Восточной Европе.

В памятниках Восточной Европы древнейшие изделия из черного металла относятся к концу II тыс. до н.э. (Бидзиля и др., 1983; Граков, 1958; Чижевский, 2012; Шрамко и др., 1977; Шрамко, Буйнов, 2012). Эти единичные находки свидетельствуют о первом знакомстве местных племен с новым металлом. Археометаллографические исследования таких находок пока немногочисленны. Изучено всего четыре предмета с территории Украины: три ножа и шило. Один нож оказался откован целиком из кричного железа (поселение Любовка, рубеж II–I тыс. до н.э.) (Радзiевська, Шрамко, 1980. С. 103), второй – из железа со следами случайной (?) науглероженности (поселение Оскол, XI–IX вв. до н.э.) (Бидзиля и др., 1983. С. 18), третий – из сырцовой малоуглеродистой стали (поселение Червонный Шлях-1, XI– IX вв. до н.э.) (Буйнов, 2003. С. 6). Шило (поселение Ташлык 1, XIII в. до н.э.) изготовлено из кричного железа, местами слабо науглероженного. В процессе ковки заготовка несколько раз складывалась и сваривалась. На это указывают цепочки шлаков, интерпретированные автором исследования как сварные швы (Бидзиля и др., 1983. С. 15).

Таким образом, мы имеем дело с начальным этапом в железообработке, который еще полностью укладывается в рамки технологии позднего бронзового века. Никаких специфических приемов, характерных именно для обработки черного металла, в это время на территории Восточной Европы не зафиксировано.

Переходный этап от бронзовой индустрии к индустрии железа на территории Восточной Европы приходится на IX – середину VII в. до н.э. и фиксируется в материалах памятников Северного Кавказа и Северного Причерноморья. Этот этап характеризуется значительным ростом числа железных изделий и расширением категориального состава.

Накопленные в настоящее время аналитические (археометаллографические) данные, характеризующие технологию изготовления древнейших железных изделий, позволяют заключить, что уже в это время на территории Восточной Европы начинают формироваться разные технологические модели, в основе которых лежат различные технологические традиции.

Под технологической моделью мы понимаем совокупность трех взаимозависимых составляющих, таких как технико-технологический стереотип, производственные традиции и инокультурные воздействия. Технико-технологический стереотип включает определенный набор и соотношение признаков, характеризующих материал, категориальный состав, приемы и способы изготовления изделий в конкретной археологической культуре. Технико-технологический стереотип в кузнечном производстве представляет устойчивый элемент культуры. Закрепление технико-технологического стереотипа и передача его из поколения в поколение на протяжении длительного времени составляют суть производственных традиций.

Две различные технологические традиции хорошо прослеживаются на примере материалов переходного периода от бронзы к железу из памятников Северного Причерноморья и Северного Кавказа (Терехова, Эрлих, 2002). Их можно обозначить как “восточноевропейская” и “закавказская/переднеазиатская”.

“Восточноевропейская” традиция формировалась в степной и лесостепной зонах Северного Причерноморья в белозерское время (XI–X/IX вв. до н.э.) (Терехова, Эрлих, 2002. С. 135). Ее основу составлял технико-технологический стереотип, основанный на использовании простых технологических приемов – формовка изделий целиком из железа или сырцовой малоуглеродистой стали, то есть непосредственного продукта сыродутного процесса.

Характерная особенность “закавказской” технологической традиции заключается в использовании таких специфических для обработки черного металла приемов, как цементация и термообработка (следует отметить, что термообработка присутствует исключительно в виде мягкой закалки и нормализации, структурное выражение которых – сорбит и сфероидизированный перлит). Использование таких высокотехнологичных для своего времени приемов позволяло значительно повышать механические свойства изделий.

Как уже было отмечено, указанные традиции легли в основу формирования двух различных технологических моделей. Соответственно их можно назвать восточноевропейской и кавказской. Восточноевропейская модель документируется материалами из памятников степной и лесостепной зоны Восточной Европы IX–VIII вв. до н.э. (Клин Яр III, Пшиш, Кубанский и Псекупский могильники, Софиевка, Верхний Бишкинь, Субботово) (Терехова, 1997; Терехова и др., 1997. С. 48–55; Шрамко и др., 1977). По всей видимости, восточноевропейская модель складывалась под влиянием кузнечных традиций гальштата. Археологические материалы, опубликованные в последнее время, свидетельствуют, что носители гальштатских культурных традиций оказали достаточно сильное влияние на развитие культуры населения не только Прикарпатья и Западной Волыни, но также всей лесостепной части Северного Причерноморья (Кашуба, 2012. С. 237; Крушельницкая, 1991. С. 24; Левицкий, Кашуба, 2011. С. 153). По данным металлографических исследований железных артефактов из гальштатских памятников здесь использовались в основном простые технологические приемы: ковка изделий из железа и сырцовой стали. Термообработка не была известна, а изделия с преднамеренно науглероженными лезвиями (цементация) представлены в единичных экземплярах (Pleiner, 1980. P. 388, 389; Hošek, 2010).

Другая модель (“кавказская”) прослежена по материалам из памятников Северного и Центрального Кавказа (Фарс, Сержень-Юрт, Тлийский могильник) (Вознесенская, 1975; Терехова, 1999; 2002). Она формируется на основе опыта железообработки закавказских центров. Закавказскими мастерами искусственное получение стали было освоено уже в конце II тысячелетия до н.э. (Абрамишвили, 1961; Абрамишвили, Микеладзе, 1970). В свою очередь закавказский центр развивался под влиянием ближневосточного очага, где приемы цементации и термообработки известны не позднее XII в. до н.э. Именно такой специфический прием термообработки как мягкая закалка (на сорбит) зафиксирован при анализе серии железных артефактов из Урарту (Piaskowski, Wartke R.-B., 1989. S. 93). Можно предполагать, что мастера Закавказья, тесно связанные культурно-исторически с Анатолией, восприняли как металлургическую инновацию, так и высокотехнологичные приемы железообработки.

Представляется, что две модели отражают разные пути проникновения знаний о железе в Восточную Европу из единого очага (Терехова, Эрлих, 2002), расположенного в Юго-Западной Азии. Один из них, формирующий “кавказскую” модель, проходил через Закавказье на Северный Кавказ. Второй путь шел через Грецию и Балканы и далее на территорию Центральной и Восточной Европы.

Требует объяснения факт формирования разных технологических моделей при существовании единого источника распространения знаний о железообработке (Анатолия). Дело в том, что открытие таких передовых для раннего железного века способов обработки черного металла, как цементация и термообработка, в Малой Азии приходится на конец II тыс. до н.э. (Fritz et al., 1991; Wheeler, Maddin, 1980). Но именно в это время из-за нашествия “народов моря” (конфедерации варварских племен севера Средиземного и Эгейского моря) в XIII–XII вв. до н.э. разрушается ряд цивилизаций Малой Азии (в том числе Хеттское царство). Соответственно нарушаются производственные контакты между ближневосточными и европейскими центрами. Поэтому распространения инновационных технологи- ческих знаний на запад и далее в Восточную Европу не происходит. В северо-восточном же направлении, в Закавказье и на Северный Кавказ, препятствий для передачи технологических знаний не существовало. Технологические инновации в Закавказье и на Северном Кавказе, распространенные в культурно близкой среде, долгое время составляли профессиональные секреты местных мастеров и до середины I тыс. до н.э. не оказывали существенного воздействия на другие регионы Восточной Европы.

Итак, накопленные в настоящее время археометаллографические данные, характеризующие технологию производства древнейших железных изделий на территории Восточной Европы, позволяют говорить о существовании уже в переходный период от эпохи бронзы к раннему железному веку двух технологических моделей. Их формирование мы увязываем с двумя путями распространения знаний о черном металле из Анатолии.

References

- 1. Abramishvili R.M., 1961. To the issue of mastering iron technology in the territory of Eastern Georgia. Vestnik Gosudarstvennogo muzeya Gruzii [Bulletin of the State Museum of Georgia], XXII–B, pp. 292–382. (In Georgian; Summary in Russian).

- 2. Abramishvili R.M., Mikeladze T.K., 1970. To the history of mastering iron technology in the South Caucasus and Asia Minor. Actes du VII-e Congrés International des sciences prehistoriques. Prague, 21–27 août, 1966. Prague: Institut d’Archéologie de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences à Prague, pp. 29–31. (In Russ.)

- 3. Bidzilya V.I., Voznesenskaya G.A., Nedopako D.P., Pan’kov S.V., 1983. Istoriya chernoy metallurgii i metalloobrabotki na territorii USSR (III v. do n.e. – III v. n.e.) [History of ferrous metallurgy and metal working in the territory of the Ukrainian SSR (the 3rd century BC – the 3rd century AD)]. Kiyev: Naukova dumka. 110 p.

- 4. Buynov Yu.V., 2003. Settlements of the Bondarikha culture near the village of Chervony Shlyakh in Kharkiv region. Vіsnik Kharkіvs’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmeni V.N. Karazіna. Іstorіya [Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. History], no. 594, iss. 35, pp. 4–13. (In Ukrainian).

- 5. Chizhevskiy A.A., 2012. To the issue of the beginning of the early Iron Age in the Volga-Kama region. Rossiyskiy arkheologicheskiy ezhegodnik [Russian Archaeological Yearbook], 2. St.Petersburg: Izdatel’stvo Gosudarstvennogo Ermitazha, pp. 383–399. (In Russ.)

- 6. Esin U., 1976. Die Anfange der Metallwendung und Bearbeitung in Anatolien (7500–2000 v. Chr.). Les debuts de la metallurgie: Coll XXIII. H. Müller-Karpe, ed. Paris: Centre national de la recherche scientifique, pp. 209–246.

- 7. Fritz V., Maddin R., Muhly J.D., Stech T., 1991. The iron from Kinneret. Materiały archeologiczne, XXVI. Kraków, pp. 97–104.

- 8. Grakov B.N., 1958. The oldest finds of iron objects in the European part of the USSR. Sovet. Arkheol. 4, pp. 3–9. (In Russ.)

- 9. Hošek J., 2010. Sekery s raménky pohledem metalografa. Z dějin hutnictví, 40. Praha: Národní technické muzeum, pp. 6–14.

- 10. Kashuba M.T., 2012. The Hallstatt and Hallstatt antiquities in the Northern Pontic – the current state of research. Arkheologicheskiye vesti [Archaeological News], 18. St.Petersburg: IIMK RAN, pp. 232–252. (In Russ.)

- 11. Krushel’nitskaya L.I., 1991. Severo-Vostochnoye Prikarpat’ye v epokhu pozdney bronzy i rannego zheleza (problemy etnokul’turnykh protsessov): dissertatsiya … doktora istoricheskikh nauk v forme nauchnogo doklada [Northeastern Carpathian region in the Late Bronze and Early Iron Ages (issues of ethnic and cultural processes): a Doctoral Thesis in History in the form of a scientific report]. Kiyev.

- 12. Levitskiy O.G., Kashchba M.T., 2011. Mounds near the village Kotyuzhen in the south of the Middle Dniester region and the issue of “Thracian-Cimmerian” antiquities (an experience of studying “empty” burials). Arkheologicheskiye vesti [Archaeological News], 17, pp. 239–258. (In Russ.)

- 13. Liebowitz H., Folk R., 1984. The Dawn of Iron Smelting in Palestine: The Late Bronze Age Smelter at Tel Yin’am. Preliminary Report. Journal of Field Archaeology, vol. 11, iss. 3, pp. 265–280.

- 14. Morgan L., 1935. Drevneye obshchestvo [Ancient society]. Leningrad: Institut narodov Severa. 352 p.

- 15. Pernicka E., 1990. Gewinnung und Verbreitung der Metalle in prähistorischer Zeit. Jarbuch Römisch-Germanisches Zentralmuseumdes, 37. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, pp. 21–129.

- 16. Piaskowski J., Wartke R.-B., 1989. Technologische Untersuchungen an einigen urartäischen Eisenobjekten aus Toprakkale. Forschungen und Berichte, 27. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, pp. 89–113.

- 17. Pleiner R., 1980. Early Iron Metallurgy in Europe. The coming of the age of iron. New Haven: Yale University Press, pp. 375–415.

- 18. Pleiner R., 2000. Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. 400 p.

- 19. Radzievs’ka V.Є., Shramko B.A., 1980. New archaeological sites in Kharkiv region. Arkheologiya [Archaeology], 33, pp. 100–108. (In Ukrainian).

- 20. Shramko B.A., Fomin L.D., Solntsev L.A., 1977. The initial stage of ironworking in Eastern Europe (the Pre-Scythian period). Sovetskaya arkheologiya [Soviet archaeology], 1, pp. 57–74. (In Russ.)

- 21. Shramko I.B., Buynov Yu.V., 2012. The transition from Bronze to Iron in the Dnieper-Donetsk forest-steppe. Rossiyskiy arkheologicheskiy ezhegodnik [Russian Archaeological Yearbook], 2. St.Petersburg: Izdatel’- stvo GE, pp. 309–332. (In Russ.)

- 22. Stojić M., 2006. Ferrous metallurgy center of the Brnjica cultural group (14th–13th centuries BC) at the Hisar site in Leskovac. Metalurgija – Journal of Metallurgy, vol. 12, no. 2-3, pp. 105–110.

- 23. Terekhova N.N., 1997. Results of a metallographic study of the pre-Scythian and Scythian smithery from the sites of Pyatigorye area and Chechnya. Nekotoryye voprosy kul’turnykh i etnicheskikh svyazey naseleniya Severnogo Kavkaza v epokhu pozdney bronzy – rannego zheleza [Issues of cultural and ethnic relations of the population of the North Caucasus in the late Bronze – the Early Iron Age]. Armavir: Armavirskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy institut, pp. 64–70. (In Russ.)

- 24. Terekhova N.N., 1999. On the origin of ferrous metal from the Fars / Klady cemetery. Leskov A.M., Erlikh V.R. Mogil’nik Fars / Klady [The Fars / Klady cemetery]. Moscow: Gosudarstvennyy muzey Vostoka, pp. 158–161. (In Russ.)

- 25. Terekhova N.N., 2002. Technological traditions of ferrous metal processing from the Serzhen-Yurt cemetery. Kozenkova V.I. U istokov gorskogo mentaliteta. Mogil’nik epokhi pozdney bronzy – rannego zheleza u aula Serzhen’-Yurt, Chechnya [At the origin of the highlanders’ mentality. A Late Bronze – Early Iron Age cemetery near the village of Serzhen-Yurt, Chechnya]. Moscow: Pamyatniki istoricheskoy mysli, pp. 151–154. (In Russ.)

- 26. Terekhova N.N., Erlikh V.R., 2002. On the transition to the early Iron Age in the North Caucasus. Two cultural and historical traditions. Material’naya kul’tura Vostoka [Material culture of the Orient], 3. Moscow: Gosudarstvennyy muzey Vostoka, pp. 134–152. (In Russ.)

- 27. Terekhova N.N., Rozanova L.S., Zav’yalov V.I., Tolmacheva M.M., 1997. Ocherki po istorii drevney zhelezoobrabotki v Vostochnoy Evrope [Studies on the history of ancient ironworking in Eastern Europe]. Moscow: Metallurgiya. 318 p.

- 28. Voznesenskaya G.A., 1975. Production technology of the iron objects from the Tli cemetery. Ocherki tekhnologii drevneyshikh proizvodstv [Studies on the technology of ancient industries]. Moscow: Nauka, pp. 76–116. (In Russ.)

- 29. Waldbaum J.C., 1978. From bronze to iron. Göteborg: Paul Åströms förlag. 106 p.

- 30. Waldbaum J.C., 1980. The First A rchaeological Appearance of Iron and the Transition to the Iron Age. The coming of the age of iron. New Haven: Yale university press, pp. 69–98.

- 31. Wheeler T.S., Maddin R., 1980. Metallurgy and Ancient Man. The coming of the age of iron. New Haven: Yale university press, pp. 99–126.

- 32. Yalçin Ü., 1999. Early Iron metallurgy in Anatolia. Anatolian Studies, 49, pp. 177–187.