- PII

- S086960630005667-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005667-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 7-18

- Abstract

Among the mass of the Bronze Age burials in the Eurasian steppes there is an outstanding small group of biritual burials which have been noted among carriers of several cultures. In this article, the authors consider only Fedorovo burials. 17 burials are known to date located in almost all areas of the culture (intermountain depressions along the Middle Yenisei, the Upper Ob region, Baraba and Kulunda forest-steppe, the Pavlodar Irtysh region and Central Kazakhstan). As additional information, the study uses materials from the Kyzylbulak I burial ground, which is somewhat different from the “classical” Fedorovo. The burial of the Marinka cemetery in the Upper Irtysh was not considered. The authors beliere that its materials apparently reflect the process of interaction between the Petrovka and Fedorovo groups of the population. The study of the biritual complexes allowed concluding that these burials are graves of members of different tribal groups and are inherently comparable to similar paired but mono-ritual burial complexes and should be interpreted accordingly based on the existing knowledge on the Fedorovo culture.

- Keywords

- the Bronze Age, the Fedorovo culture, biritual complex, cremation, inhumation

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1083

Погребальный обряд является одним из важнейших и массовых источников в археологии. Его изучение дает возможность реконструировать многие аспекты материальной и духовной культуры исчезнувшего социума, а различия служат главным аргументом (наравне с керамикой) при выделении археологических культур. Накопленные в настоящее время материалы позволяют достаточно точно охарактеризовать некоторые стороны погребальной обрядности федоровской культуры эпохи бронзы. Занимая обширные пространства от Южного Зауралья на западе до Енисея на востоке, от предтаежной зоны Южной Сибири на севере до песков Средней Азии на юге, она приобрела в отдельных регионах некоторые специфичные черты. Последние, в свою очередь, послужили одним из оснований для подъема “центробежных сил”, стремящихся не просто обосновать локальные различия, а, гипертрофировав их, декларировать выделение свиты самостоятельных культур.

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть биритуальные одномогильные захоронения с учетом новых полевых и аналитических исследований.

Наиболее емкое понятие биритуального комплекса было сформулировано Ю.А. Смирновым, который понимал под ним погребальный объект, сочетающий два различных способа обращения с телами умерших: трупоположение и трупосожжение. При этом выделяются одномогильные и двухмогильные захоронения (Смирнов, 1997. С. 154).

Одной из первых к проблеме биритуальных погребений обратилась М.Д. Хлобыстина. Согласно исследовательнице, их появление восходит к энеолиту (конец IV – III тыс. до н.э.) и отражает ранние формы социальной стратификации в рамках общинно-родовых коллективов. Подходя к данному явлению в культурах бронзового века более дифференцированно, она предполагает, что, например, у срубной и алакульской культур биритуальные захоронения отражают этническую и половозрастную принадлежность. При этом они имитируют обрядовые аналоги моноритуальных комплексов и содержат мужчин-доминантов в сопровождении женщин, причем кремация интерпретируется как престижный обряд (Хлобыстина, 1988).

Соглашаясь в целом с М.Д. Хлобыстиной об особом характере таких погребений, В.И. Молодин отметил, что их разнополость слабо аргументирована. Неверным представляется исследователю сам термин “биритуальный”, так как подобный комплекс отражает не два обряда, а один, причину которого мы еще не в состоянии истолковать (Молодин, 1985. С. 109).

Раскопанное Н.В. Леонтьевым и С.Н. Леонтьевым погребение в могильнике Устье-Бири IV было интерпретировано как захоронение знатного мужчины в сопровождении насильственно умерщвленной наложницы или домашней рабыни-иноплеменницы. Исследователи согласились с М.Д. Хлобыстиной, объяснив кремацию социально-статусным обрядом, применявшимся по отношению к мужчинам (Леонтьев Н.В., Леонтьев С.Н., 2006).

А.В. Князева приняла вывод М.Д. Хлобыстиной относительно разнополого и разнопоколенного характера таких захоронений, но отметила, что кремации подвергались оба пола. Объяснения причины появления биритуальных погребений А.В. Князева не привела, сославшись на выводы В.И. Молодина (Князева, 2013а).

Фактически при подходе к объяснению явления биритуальных захоронений исследователями констатировался в основном их экстраординарный характер, а кремация интерпретировалась как статусный обряд. Высказывая предположение об разноэтничной принадлежности, М.Д. Хлобыстина опиралась, в частности, на смешанные погребения алакульской и федоровской культур (могильник Степное). Таким образом, сопоставлялись совмещенные разнокультурные погребения, которые не всегда можно привлекать для интерпретации собственно монокультуных комплексов.

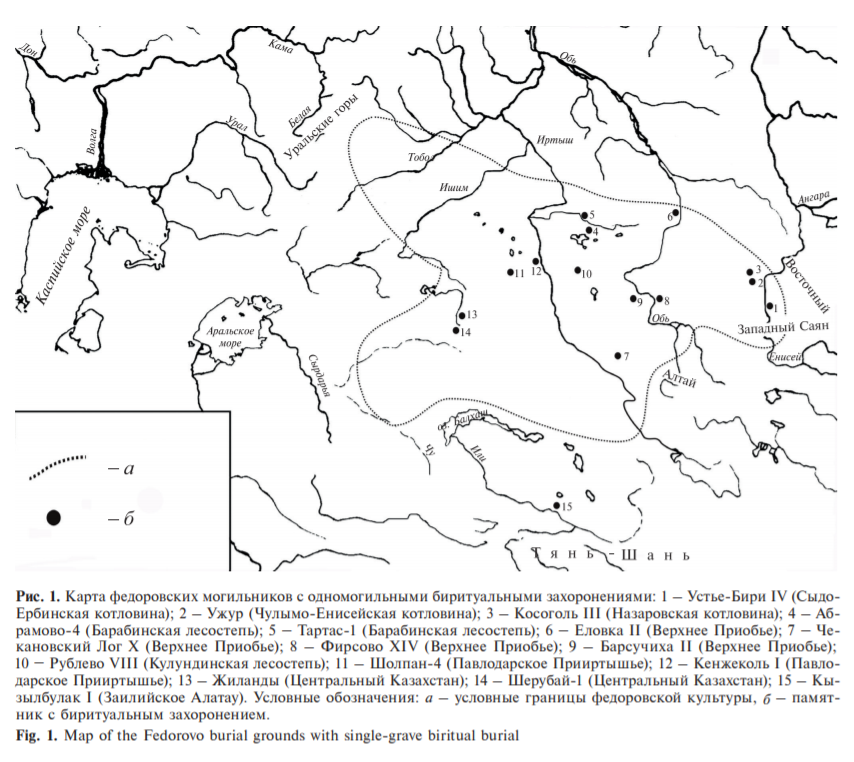

На данный момент авторы статьи располагают сведениями о 17 биритуальных одномогильных захоронениях. Они известны в межгорных котловинах по среднему течению Енисея (Ужур, Устье-Бири IV, Косоголь III), Барабинской лесостепи (Абрамово-4, Тартас-1) и Верхнем Приобье (Еловка II, Чекановский Лог X, Фирсово XIV, Барсучиха II), Кулундинской лесостепи (Рублево VIII), Павлодарском Прииртышье (Шолпан-4, Кенжеколь I), Центральном Казахстане (Шерубай-1, Жиланды) и в высокогорной зоне Заилийского А латау (Кызылбулак I), охватывая практически весь ареал распространения памятников федоровской культуры (рис. 1).

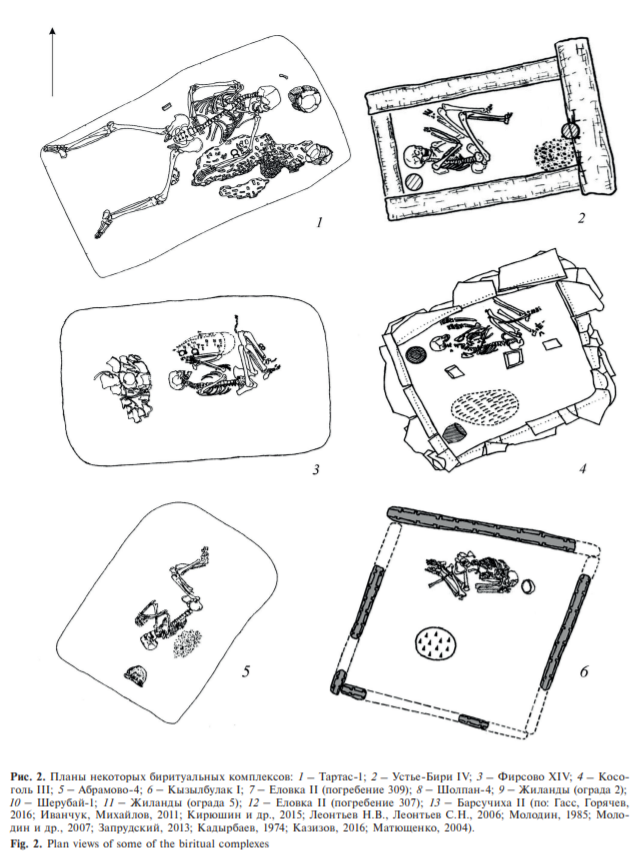

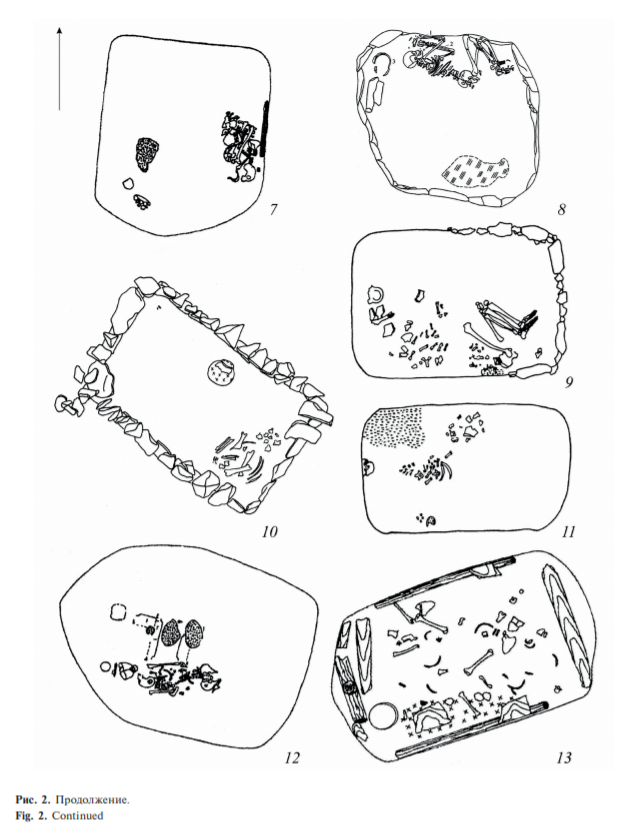

Могильник Косоголь III (Назаровская котловина). Погребение 30 (рис. 2, 4) представляло собой заглубленную в материк цисту размерами 2.25 × 1.25 × 0.55 м, ориентированную по линии ЮЗ–СВ. Внутреннее пространство могилы было разделено на две равные половины тремя вертикально вкопанными в ряд столбами, установленными по длинной оси гробницы. Судя по подтесанным уплощенным верхушкам, они поддерживали плиты перекрытия.

Вдоль северо-западной стенки гробницы расчищены кости скелета взрослой женщины (?), уложенной скорченно на левом боку, головой на ЮЗ. Вдоль противоположной юговосточной стенки, ближе к южному углу, зафиксировано скопление кремированных костей человека. В южном и западном углах могилы (“в изголовье” погребенных) находились горшки с геометрическим орнаментом, выполненным гребенчатым штампом (Иванчук, Михайлов, 2011. С. 29–31).

Могильник Ужур (Чулымо-Енисейская котловина). В центральной части сооружения № 43, под плитой перекрытия, выявлена могила в виде цисты-ящика размерами 2 × 1.56 × 0.74 м, ориентированная по линии ЮЗ–СВ. На дне, у северо-западной стенки ямы расчищен костяк ребенка, уложенный в скорченном положении на левом боку, головой на ЮЗ. За затылком ребенка находилась кучка пережженных костей, поверх которой лежали черепки андроновского сосуда (Членова, 1962. С. 152).

Могильник Устье-Бири IV (Сыдо-Ербинская котловина). В погребении 14 (рис. 2, 2), которое было совершено в грунтовой могиле размерами 1.9 × 1.2 × 0.25 м, укрепленной срубом и ориентированной по линии ЗЮЗ–ВСВ, обнаружены останки женщины 25–30 лет с монголоидной примесью в антропологическом облике (Леонтьев Н.В., Леонтьев С.Н., 2006. С. 70). Погребенная уложена скорченно на левом боку, головой на ЗЮЗ, с кистями рук перед лицом. Видимо, она была умерщвлена, о чем свидетельствует аморфное отверстие в теменной части черепа. В изголовье обнаружен керамический сосуд баночной формы, покрытый в верхней половине орнаментом в виде вытянутых вдавлений под венчиком, имитирующих равносторонние треугольники, опущенные вершинами книзу и обрамленные горизонтальным шестирядным зигзагом, выполненным гребенчатым штампом.

В восточном углу могилы расчищена кучка пережженных костей человека в слое золистого пепла и горшок (Леонтьев Н.В., Леонтьев С.Н., 2006. С. 68). Сосуд имеет плавный профиль, округлое плечо, переходящее в высокую и изогнутую наружу в верхней части шейку. Нанесенный под венчиком орнамент представлял собой четыре каннелюры-желобка.

Могильник Абрамово-4 (Барабинская лесостепь). В погребении 6 кургана 22 (рис. 2, 5 ), совершенном в грунтовой яме размерами 2.23 × 1.5 × 1 м, расчищены останки взрослого мужчины, уложенного скорченно на левом боку, головой на ЮЗ. Руки погребенного были согнуты в локтях и уложены кистями перед лицом. За его спиной, на уровне грудной клетки, ближе к юго-восточной стенке могилы лежали кальцинированные кости взрослого человека. В головах обнаружен керамический сосуд (Молодин, 1985. С. 109. Рис. 56, 6 ).

Сосуд имеет горшечную форму, округлое плечо, плавно изогнутую и слегка отогнутую наружу шейку со скругленным венчиком. По шейке проходят три широких желобка, образующих между собой валики, на которых нанесены наклонные вправо отрезки. Плечико и тулово орнаментировано многорядным горизонтальным зигзагом (Молодин, 1985. Рис. 48, 1).

Могильник Тартас-1 (Барабинская лесостепь). В грунтовой могиле 208 (рис. 2, 1), ориентированной длинной осью по линии ЮЗ–СВ, было расчищено парное захоронение. Один индивид лежал на спине, череп его был повернут влево и лицевым отделом направлен на Ю, к кремированным останкам второго погребенного. Кости правой руки были согнуты в локте и положены поперек туловища, а левая рука покоилась на кремации. Ноги раздвинуты и согнуты в коленях (поза всадника). Скелет ориентирован черепом на СВ. Кремированные останки второго индивида располагались слева от первого, параллельно ему. “В изголовье” погребенных находилось по одному керамическому сосуду (Молодин и др., 2007. С. 329, 330).

Могильник Еловка II (Верхнее Приобье). Погребение 307 (рис. 2, 12) представляло собой грунтовую могилу размерами 2.9 × 2.1 м, ориентированную по линии ЗСЗ–ВЮВ. На дне были расчищен скелет мужчины 30–35 лет, уложенный на спине, головой на З. Кремированные останки, располагавшиеся тремя кучками, находились левее (две наиболее крупные находились напротив туловища, а третья, меньших размеров, – напротив головы первого погребенного).

“В головах” у кремированного человека обнаружен керамический сосуд на поддоне, с четырехугольным устьем, украшенный “ковровым” геометрическим орнаментом. В изголовье трупоположенного костяка расчищены два сосуда горшечных форм, с округлым плечом, покрытые орнаментом в виде каннелюр, горизонтальной “елочки”, подтреугольных вдавлений и горизонтальных линий. У одного экземпляра дно было украшено рисунком в виде креста из двух перекрещивающихся полосок зигзага, край дна обрамлен оттисками гребенчатого штампа.

Металлический инвентарь представлен пластинчатым ножом, медной бляшкой-нашивкой, плакированной серебряной фольгой, с петелькой на обороте, кусками оплавленной бронзы, двумя бронзовыми разомкнутыми кольцами и бусами.

По мнению В.И. Матющенко, кремация была ингумирована несколько позднее захоронения по обряду трупоположения (Матющенко, 2004. С. 165–166).

Могильник Еловка II (Верхнее Приобье). Погребение 309 (рис. 2, 7) совершено в грунтовой могиле прямоугольной формы, размерами 2.1 × 1.8 м, ориентированной по линии ЮЮЗ– ССВ. В камере обнаружены останки мужчины (?) в возрасте около 50 лет, уложенные у юго-восточной стенки могилы в беспорядочном состоянии; череп был направлен лицевой частью на ЮЮЗ и покоился на левом виске. Вплотную к взрослому индивиду находились кости черепной коробки ребенка старше 1 года. В западной части могилы расчищены кремированные останки человека 15–20 лет, у которого слегка обуглена была лишь нижняя челюсть.

В изголовье у трупоположенных индивидов находилась банка, сплошь покрытая орнаментом в виде наклонных отрезков прямых линий. Возле кремации, у юго-юго-западного угла могилы, обнаружены два сосуда горшечной формы, орнаментированные сплошными наклонными отрезками, образующими композиции в виде горизонтальной “елочки”, а также округлыми вдавлениями (Матющенко, 2004. С. 166).

Могильник Чекановский Лог X (Верхнее Приобье). В погребении расчищено парное захоронение мужчины и женщины, совершенное по обряду кремации и трупоположения соответственно, где, вероятно, для последней был поставлен сосуд (Князева, 2013б. С. 55).

Могильник Фирсово XIV (Верхнее Приобье). Захоронение (рис. 2, 3) было совершено в грунтовой яме прямоугольной формы, вытянутой по линии ЗЮЗ–ВСВ. В могиле расчищены останки человека, уложенного скорченно на левом боку, головой на З, а несколько севернее костяка располагались кремированные останки второго погребенного, среди которых обнаружены два бронзовых браслета с закрученными в спираль концами. У западной стенки зафиксированы развалы двух сосудов (Кирюшин и др., 2015. С. 44, 45. Рис. 7, 3).

Могильник Барсучиха II (Верхнее Приобье). Могила (рис. 2, 13) имела прямоугольную форму, размеры 2.18 × 1.31 × 2.28 м и была вытянута по линии ЗЮЗ–ВСВ. При выборке заполнения на разных глубинах фиксировались разрозненные человеческие кости и куски угля. У юго-восточной стенки погребения на глубине 73 см выявлены следы мощного прокала, а у запад-юго-западной обнаружен вертикально установленный столбик диаметром 11-12 см, поставленный на торцовое ребро обк ладки могилы. Разрозненные останки мужчины 20–25 лет фиксировались в северной половине погребения, а кальцинированные кости расчищены вдоль юго-юго-восточной продольной стенки. Сопроводительный инвентарь представлен слабопрофилированным горшком, который был покрыт орнаментом, выполненным оттисками гребенчатого штампа. Под венчиком нанесена полоса косоугольных заштрихованных вправо треугольников с основанием в виде каннелюры, которая вместе с другой, находящейся в нижней части шейки, образует зону, заполненную заштрихованными треугольниками, выполненными со сбоем. Тулово украшено пирамидкой из свисающих равносторонних штрихованных треугольников, а придонная часть – косоугольными треугольниками, аналогичными расположенным под венчиком, но местами разделенными слегка наклонными отрезками (Запрудский, 2013. С. 24, 25. Рис. 2, 1, 3).

Могильник Рублево VIII (Кулундинская лесостепь). На памятнике обнаружено, вероятно, детское биритуальное захоронение. Первому индивиду принадлежат кремированные останки (Кирюшин и др., 2008. С. 165, 166), второму – сохранившиеся фрагменты черепа (Кирюшин и др., 2015. С. 45).

Могильник Шолпан-4 (Павлодарское Прииртышье). В ограде 2 выявлена циста размерами 2.75 × 2.25 × 0.70 м, направленная сторонами по сторонам света (рис. 2, 8). В северной части могилы, на глубине 1.6 м расчищен уложенный на левом боку скелет, ориентированный головой на З. На костях обеих рук фиксировались остатки двух браслетов. За головой находился разбитый керамический сосуд и небольшая прямоугольная каменная плитка. Сосуд имел горшечную форму, плавную профилировку, округлое плечо, переходящее в высокую слабоизогнутую шейку. Орнамент в виде 5–7-рядной “елочки”, или зигзага, покрывал верхнюю часть горшка (Казизов, 2016. Рис. 3, 9). В южном углу могилы на глубине 1.7 м расчищена линза кальцинированных костей в виде неправильного овала, размерами 2 × 1 м, мощностью от 0.5–1.5 см (Казизов, 2016. С. 143, 147).

Могильник Кенжеколь I (Павлодарское Прииртышье). В грунтовой могиле, не обозначенной надмогильным сооружением, были расчищены останки человека, уложенного скорченно на левом боку, напротив которого находилась кремация (женщина?), отражающая, по мнению А.А. Ткачева, В.К. Мерца и Н.А. Ткачевой, правостороннее положение (Ткачев, Мерц, Ткачева, 2004).

Могильник Шерубай-1 (Центральный Казахстан). В сооружении (рис. 2, 10) зафиксирована циста размерами 3.6 × 2.4 × 0.9 м, ориентированная по линии СЗ–ЮВ. При выборке заполнения могилы встречены разрозненные кости двух человек и черепки сосуда горшечной формы, орнаментированного каннелюрами. У северо-восточной стенки под боковиной горшка с “ковровым” орнаментом обнаружены кальцинированные кости третьего индивида. В северо-западном углу встречены фрагменты бронзовой пластинки.

Могильник Жиланды (Центральный Казахстан). В центральной ограде сооружения 2 обнаружена грунтовая яма (рис. 2, 9), восточная половина которой была облицована цистовой кладкой из дикого камня. В заполнении ямы вместе с черепками от сосудов встречены кальцинированные кости. Кучки таких же костей найдены на дне у южной стенки. Среди них фиксировались фрагменты бронзового браслета с двумя конусовидно-спиральными завитками и мелкие обломки костяного изделия. В южной половине могилы были сгруппированы также кости другого погребенного. Судя по непотревоженным нижним конечностям, он был положен на левый бок. У западной стенки обнаружены обломки двух сосудов, у одного из которых по плечику нанесен зигзагообразный орнамент из четырех рядов гребенки (Кадырбаев, 1974. С. 28).

В грунтовой могиле ограды 5 (рис. 2, 11), у северо-западного угла, находились кальцинированные кости, а у северной стенки – обломки двух горшков, пастовая пронизка и несколько бронзовых бусин. В центральной части ямы, ближе к западному краю, лежали разрозненные кости скелета человека, погребенного по обряду трупоположения. Здесь же собрано 25 бронзовых бусин и 7 пастовых пронизок (Кадырбаев, 1974. С. 31, 32).

Могильник Кызылбулак I (Заилийский Алатау). Видимо, на памятнике было исследовано 4 биритуальных погребения, но сведения, имеющиеся у авторов данной статьи, ограничены захоронением в ограде 5 (рис. 2, 6 ).

В грунтовой могиле со срубом ромбической в плане формы, ориентированной углами по сторонам света с незначительным отклонением, расчищены останки человека, уложенного в сильно скорченном положении и направленного головой на В. В изголовье был установлен приземистый неорнаментированный сосуд горшечной формы, со скошенным венчиком и закраиной у днища. Плечо округлое, переходящее в короткую плавно изогнутую наружу шейку. Южнее костяка располагалась линза кальцинированных костей второго погребенного (Гасс, Горячев, 2016. С. 98. Рис. 13, 1; 14, 5).

Описанные захоронения совершены в различных по конструкции погребальных камерах, что, думается, не всегда объясняется простым наличием или отсутствием подходящего строительного материала. Например, в Центральном Казахстане было установлено, что заглубленные в грунтовую яму ящики являются практически единственным типом могилы на северо-востоке региона, а южнее, вплоть до оз. Балхаш, они не заглублены. Северо-западнее областного центра (г. Караганда) отмечены исключительно грунтовые ямы и цисты. В периферийных (контактных) зонах этих групп типы погребальных камер перемежаются.

Погребения имеют довольно крупные размеры (до 3.6 × 2.4 × 0.9 м), как бы рассчитанные на парное трупоположение, несмотря на различную необходимую площадь для останков умерших при трупоположении и кремации.

Парные захоронения – явление не столь ординарное для погребальной обрядности федоровцев. Например, в Центральном Казахстане они достоверно известны всего в 5 случаях (Дандыбай, Шерубай-1, Жиланды), что позволяет констатировать стремление помещать в могилу останки одного умершего. Этот посыл вполне справедлив и для остальных ареалов культуры (Вадецкая, 1986. С. 43; Котельникова, 2001. С. 56; Кирюшин и др., 2015. С. 42).

За исключением погребений могильника Еловка II, нет данных, указывающих на подзахоронения. Думается, совершение парных биритуальных захоронений являлось одноактным событием, что подтверждается вышеприведенным доводом. В противном случае у федоровцев было бы значительно больше парных, тройных и т.д. комплексов. В стремлении устраивать самостоятельные погребальные камеры для умерших индивидов специально оставляли пространство для устройства новых могил в пределах оград, что отмечено, к примеру, на могильнике Акимбек (Евдокимов, 1983. Рис. 26). Известны факты разбора ограждения с целью устройства погребений под одной оградой (Урефты I и др.) (Стефанов, Корочкова, 2006. С. 55).

Признавая единовременность совершения захоронений, резонно предполагать и одновременную смерть погребенных. Тем самым мы вплотную подходим к рассмотрению причины появления биритуальных захоронений. Однако перед этим необходимо попытаться выяснить еще один важнейший момент: чем вызваны различия в способе обращения с телом умершего?

Понимание сути федоровского биритуализма, в широком смысле этого термина, связано с отказом от традиционно культивируемого постулата, что кремация – явление на западе ареала культуры, а трупоположение характерно для восточного. Полевыми исследованиями в глубинных районах Южной Сибири было установлено, что кремация не только присутствует, но и занимает порой территории с довольно четкими границами. Так, она абсолютно доминирует на востоке Барабинской лесостепи и на северо-западе Кузнецкой котловины, образуя своеобразные анклавы, что позволило В.И. Молодину (Молодин, 1985. С. 109) и В.В. Боброву (Бобров, 1990. С. 84) говорить о доминировании одного из способов обращения с телами умерших у различных племенных групп.

Закономерно, что на стыке этих ареалов имеются зоны со смешанными обрядами, причем, например, в Северном Казахстане, при общем биритуализме, на отдельных некрополях доминирует тот или иной обряд. В Центральном Казахстане отмечено большее их смешение, однако выделяется примечательная закономерность: обряд в центральном захоронении элитных погребальных комплексов высшего эшелона родоплеменной знати преобладает в целом на памятнике.

Существование двух таких групп подтверждает планиграфия могильника Кызылбулак I. Погребения с кремацией и трупоположениями располагаются в юго-восточной и северо-западной частях погребального поля, а биритуальные комплексы сосредоточены в буферной зоне (Гасс, Горячев, 2016. С. 104). При этом необходимо заметить, что материалы могильника довольно специфичны и несколько отличаются от так называемой классической федоровки.

Таким образом, вполне объяснимо, что при расселении, сопровождавшемся отдалением племенных групп с кремацией и трупоположениями, сформировались крупные ареалы с доминированием одного из способов погребения. В Южном Зауралье – кремации, в Южной Сибири и межгорных котловинах по среднему течению Енисея и Верхнем Прииртышье – трупоположения, а контактные зоны – Северный и Центральный Казахстан, Центральная Бараба – так и остались в широком смысле биритуальны. При этом, если бы кремация и трупоположение не были присущи разным племенным группам федоровцев, появление анклавов с сожжением в Восточной Барабе и на северо-западе Кузнецкой котловины не было бы возможным.

Показательно, что некоторым телам в биритуальных захоронениях придана поза с тесным контактом между останками (Тартас-1 и Фирсово XIV). В Тартасе-1 уложенный на спину индивид обнимает кальцинированные кости и обращен к ним лицом. Несмотря на то что кремации не был придан антропоморфный облик, он явно подразумевался. Возможно, что захоронения имитируют позу “объятий” или чего-нибудь в этом роде (рис. 2, 1, 3, 5), что дает возможность предполагать эротический подтекст.

С этой точки зрения крайне интересны параллели с письменными источниками, которые реконструируют у индийцев и славян довольно жестокий обряд, подразумевающий перерождение через “зачатие” после смерти (Клейн, 2013. С. 28–30), либо же обряд близкий по смыслу сати (Пандей, 1990. С. 200, 201). Не исключен вариант заупокойных жертв, которые в некоторых частях света имели довольно изуверский облик (Токарев, 1990. С. 175, 176). Не стремясь устанавливать прямую связь, полагаем, что некоторые довольно близкие представления вполне могли быть у носителей федоровской культуры.

Довольно показателен в этом плане комплекс на могильнике Устье-Бири IV, который был интерпретирован как погребение знатного мужчины в сопровождении насильственно умерщвленной наложницы или домашней рабыни-иноплеменницы. По своему содержанию он, видимо, аналогичен парному федоровскому погребению на могильнике Кара-Тумсук (Усманова и др., 2006. Фото 3), где захоронение мужчины сопровождал обезглавленный труп женщины, причем отделенная голова была уложена рядом.

Несколько особняком стоят комплексы могильников Ужур, Рублево VIII и одно из погребений Еловки II, где зафиксированы детские останки. В первом и последнем случае они явно сопровождают взрослых индивидов, но не кремированы, так как данная возрастная категория членов федоровского социума практически не подвергалась обряду кремации, о чем свидетельствуют широкие полевые исследования. Однако комплекс Рублево VIII может олицетворять собой полноценное взрослое биритуальное погребение, свидетельствуя, возможно, о широко известной в этнографии традиции вступления в брак в довольно раннем возрасте. Однако утверждать это нужно крайне осторожно ввиду единичности факта такого погребения.

Таким образом, в нашем понимании биритуальные захоронения – это погребения членов разных племенных групп федоровцев. Они являются одноактными событиями. Возможно, в большинстве случаев мы имеем дело с семьей, что подкрепляется присутствием детских костяков (Еловка II), причем есть все основания предполагать и относительную единовременность смерти погребенных, вызванную, возможно, культово-ритуальной практикой. Необходимо заметить, что сами биритуальные комплексы, по нашему мнению, вполне сопоставимы по своей сути с аналогичными, но моноритуальными захоронениями (Кара-Тумсук и др.), следовательно, они должны рассматриваться и интерпретироваться вместе.

References

- 1. Bobrov V.V., 1990. On the relationship of ware and burial rites in the Andronovo sites of the Kuznetsk depression // Drevnyaya keramika Sibiri: tipologiya, tekhnologiya, semantika [Ancient pottery of Siberia: typology, technology, semantics]. V.I. Molodin, E.V. Lamina, ed. Novosibirsk: Nauka. C. 81–88. (In Russ.)

- 2. Chlenova N.L. Otchet o rabote Chulymskogo otryada Krasnoyarskoy ekspeditsii v 1962 godu [Report on the activities of the Chulym detachment of the Krasnoyarsk Expedition in 1962]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], Р-1, № 3808. (Unpublished).

- 3. Chlenova N.L., 2013. Report on the activities of the Chulym detachment of the Krasnoyarsk Expedition in 1962 // Krasniyenko S.V., Subbotin A.V. U Solgonskogo kryazha. Arkheologicheskiye pamyatniki Uzhurskogo rayona (Krasnoyarskiy kray): istoriya izucheniya i sovremennoye sostoyaniye [At the Solgon ridge. Archaeological sites of the Uzhur District (Krasnoyarsk Territory): The history of study and current state]. St.Petersburg: Institut istorii material’noy kul’tury RAN, pp. 137–153. (In Russ.)

- 4. Evdokimov V.V., 1983. Otchet ob issledovaniyakh Karagandinskogo arkheologicheskogo otryada letom 1983 goda [Report on investigations of the Karaganda archaeological detachment in the summer of 1983]. Karaganda. 75 p. (Unpublished).

- 5. Gass A., Goryachev A.A., 2016. On the typology and chronology of the Bronze Age cemeteries in the mountainous area of the Trans-Ili Alatau // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya [Novosibirsk State University Bulletin. Series: History and Philology], vol. 15, no. 5, pp. 85–123. (In Russ.)

- 6. Ivanchuk V.V., Mikhaylov Yu.I., 2011. The stone tombs of the Andronovo burial ground Kosogol-3 // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo State University], 3, pp. 23–34. (In Russ.)

- 7. Kadyrbayev M.K., 1974. The burial ground Zhilandy on the river Nura // V glub’ vekov [To the depth of ages]. Alma-Ata: Nauka, pp. 25–45. (In Russ.)

- 8. Kazizov E.S., 2016. Social and age groups of the Sholpan-4 burial ground // Aktual’nyye problemy arkheologii Evrazii: sbornik materialov konferentsii [Topical issues of the archaeology of Eurasia: Conference proceedings]. Almaty, pp. 142–148. (In Russ.)

- 9. Khlobystina M.D., 1988. The biritual burials of the Eurasian steppe in the Bronze Age // Kratkiye soobshcheniya Instituta arkheologii [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 193, pp. 20–27. (In Russ.)

- 10. Kiryushin Yu.F., Papin D.V., Fedoruk A.S., Pozdnyakov D.V., Pozdnyakova O.A., Shamshin A.B., 2008. Preliminary results of studying the Rublevo VIII burial ground // Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel’nykh territoriy [Issues of archaeology, ethnography, anthropology of Siberia and adjacent territories], 14. Novosibirsk: Institut antropologii i etnografii Sibirskogo otdeleniya RAN, pp. 164–168. (In Russ.)

- 11. Kiryushin Yu.F., Papin D.V., Fedoruk O.A., 2015. Andronovskaya kul’tura na Altaye (po materialam pogrebal’nykh kompleksov): uchebnoye posobiye [The Andronovo culture in Altai (based on the materials of burial complexes): study guide]. Barnaul: Izdatel’stvo Altayskogo universiteta. 108 p.

- 12. Kleyn L.S., 2013. Etnogenez i arkheologiya [Ethnogenesis and archaeology], 2. Arii i varia [Arians and varia]. St.Petersburg: Evraziya. 528 p.

- 13. Knyazeva A.V., 2013a. “Biritual” burials in the system of the burial rite of the Andronovo population of Western Siberia // Lomonosovskiye chteniya na Altaye [Lomonosov Readings in Altai]. Barnaul, pp. 240–242. (In Russ.)

- 14. Knyazeva A.V., 2013b. To the reconstruction of the cremation ritual of the Andronovo culture carriers in the forest-steppe Altai (based on materials from the Chekanovsky Log-10 burial ground) // Polevyye issledovaniya v Verkhnem Priob’ye, Priirtysh’ye i na Altaye: arkheologiya, etnografiya, ustnaya istoriya [Field studies in the Upper Ob, the Irtysh regions and in Altai: Archaeology, ethnography, oral history], 8. Barnaul: Altayskaya gosudarstvennaya pedagogicheskaya akademiya, pp. 54–56. (In Russ.)

- 15. Kotel’nikova I.A., 2001. To the genesis of the Fedorovo and Cherkaskul cultures (based on the burial rite) // Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii [Journal of Archaeology, Anthropology and Ethnography], 3, pp. 55–61. (In Russ.)

- 16. Leont’yev N.V., Leont’yev S.N., 2006. The Andronovo burial ground of Ustye-Biri IV // Izucheniye istorikokul’turnogo naslediya narodov Yuzhnoy Sibiri [Studies of the historical and cultural heritage of the peoples of South Siberia], 3-4. Gorno-Altaysk, pp. 66–78. (In Russ.)

- 17. Matyushchenko V.I., 2004. Elovskiy arkheologicheskiy kompleks [Elovka archaeological complex], 2. Elovskiy II mogil’nik. Doirmenskiye kompleksy [The Elovska II burial ground. Pre-Irmen complexes]. Omsk: Omskiy gosudarstvennyy universitet. 468 p.

- 18. Molodin V.I., 1985. Baraba v epokhu bronzy [Baraba in the Bronze Age]. Novosibirsk: Nauka. 200 p.

- 19. Molodin V.I., Partsinger G., Grishin E.A., Novikova O.N., Solov’yev A.I., Garkusha Yu.N., Marchenko Zh.V., Piyetsonka Kh., Kazakova E.A., 2007. Results of field investigation of the Tartas-1 site in 2007 // Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel’nykh territoriy [Issues of archaeology, ethnography, anthropology of Siberia and adjacent territories], 13. Novosibirsk: Institut antropologii i etnografii Sibirskogo otdeleniya RAN, pp. 329–333. (In Russ.)

- 20. Pandey R.B., 1990. Drevneindiyskiye domashniye obryady (obychai) [Old Indian home rites (customs)]. Moscow: Vysshaya shkola. 319 p.

- 21. Smirnov Yu.A., 1997. Labirint: Morfologiya prednamerennogo pogrebeniya. Issledovaniya, teksty, slovar’ [Labyrinth: The morphology of intentional burial. Studies, texts, dictionary]. Moscow: Vostochnaya literatura. 279 p.

- 22. Stefanov V.I., Korochkova O.N., 2006. Urefty I: zaural’skiy pamyatnik v andronovskom kontekste [Urefty I: a Trans-Ural site in the Andronovo context]. Ekaterinburg: Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta. 160 p.

- 23. Tkachev A.A., Merts V.K., Tkacheva N.A., 2004. Excavations of the Kenzhekol I burial ground in the Pavlodar Irtysh region // Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii [Journal of archaeology, anthropology and ethnography], 5, pp. 302–305. (In Russ.)

- 24. Tokarev S.A., 1990. Ranniye formy religii [Early forms of religion]. Moscow: Politizdat. 622 p.

- 25. Usmanova E.R., Merts V.K., Kolbina A.V., Ventreska A., 2006. About some subjects in the “text” of the Bronze Age funeral rite (based on the materials from the Lisakovsky and Kara-Tumsuk burial grounds) // Izucheniye pamyatnikov arkheologii Pavlodarskogo Priirtysh’ya [Studies on the archaeological sites of the Pavlodar Irtysh region]. Pavlodar: EKO, pp. 70–80. (In Russ.)

- 26. Vadetskaya E.B., 1986. Arkheologicheskiye pamyatniki v stepyakh Srednego Eniseya [Archaeological sites in the Middle Yenisei steppes]. Leningrad: Nauka. 180 p.

- 27. Zaprudskiy S.S., 2013. The Andronovo burial ground Barsuchikha-2 in Rebrikha district of Altai Territory // Polevyye issledovaniya v Verkhnem Priob’ye, Priirtysh’ye i na Altaye: arkheologiya, etnografiya, ustnaya istoriya [Field investigations in the Upper Ob, the Irtysh regions and in Altai: Archaeology, ethnography, oral history], 8. Barnaul: Altayskaya gosudarstvennaya pedagogicheskaya akademiya, pp. 24–30. (In Russ.)