- PII

- S086960630005669-4-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005669-4

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 40-49

- Abstract

The article is focused on a group of Rus architecture monuments erected in the 12th – early 13th century. Those temples belonging both to the cross-in-square type and the compact cross-inscribed type as well as the church type without aisles and transept are known in Polotsk, Smolensk and Novogrudok. The altar apses in them have rectangular shape. There is an assumption that such shape of altar apses was associated with the Romanesque sites of Poland. The author points to the newly uncovered Middle-Byzantine temple in Constantinople, which had the same rectangular altar apses, as well as a number of temples in the territory of modern Greece, which make it possible to assume that rectangular altar apses came to Rus from Byzantium architecture, first to Polotsk in the 12th century and later to Smolensk and Novogrudok at the turn of the 12th–13th centuries.

- Keywords

- Rus, architecture, church architecture, altar apses, rectangular apses, Romanesque architecture, Byzantine architecture, Byzantine influence

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1031

В древнерусской архитектуре конца XII – начала XIII в. есть серия каменных храмов с прямоугольными очертаниями алтарного выступа с востока, как часто пишут, – с прямоугольными апсидами. В последнем определении (прямоугольная апсида) есть некое противоречие: апсида сама по себе должна скругляться, быть округлой (по-гречески это слово означает свод), а тут она получает противоречащее первоначальному смыслу геометрическое оформление. Но, оговоримся, внутри прямоугольные выступы древнерусских храмов часто имеют скругленную апсиду, так что в принципе можно принять и термин “прямоугольная апсида”, и пользоваться более широким и более корректным понятием “прямоугольные алтарные выступы”.

Мы в этой статье не касаемся тех алтарных композиций Древней Руси, в которых единственная полукруглая апсида фланкирована двумя прямоугольными выступами, этот вариант представляется гораздо более традиционным: главная, основная апсида в этом слу- чае имеет характерную непротиворечивую форму, а боковые выступы выглядят как дополнение и к тому же как будто продолжают тему восточных углов основного объема. Мы говорим о тех двух вариантах композиций алтарных выступов, в первом из которых единственная апсида имеет прямоугольные очертания, а во втором – прямоугольный выступ средней апсиды по сторонам дополнен чуть менее выступающими прямоугольными боковыми объемами.

К сожалению, ни один из древнерусских храмов с прямоугольными боковыми апсидами не дошел до нашего времени в целости, мы знаем об этой алтарной композиции только по планам разрушенных зданий, а потому не до конца представляем себе характер объемного построения таких алтарных выступов, как в основном не знаем и о том декоре, который украшал прямоугольные выступы.

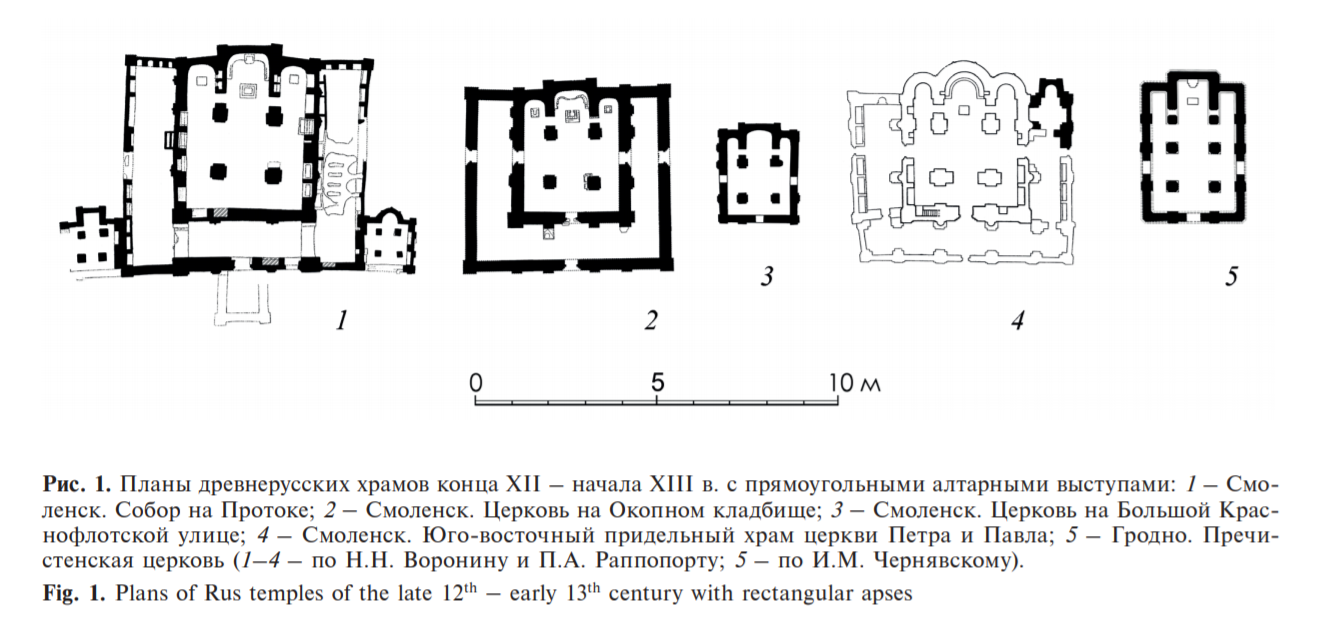

Прямоугольные алтарные выступы в древнерусской архитектуре встречаются, прежде всего, в Смоленске, где они имеются в трех храмах типа вписанного креста с внутренними столбами, в одном придельном храме той же типологической группы и в одном храме-приделе типа компактный вписанный крест.

Очень полно композиция из трех прямоугольных алтарных выступов с выдвинутым средним сохранилась в четырехстолпном храме в Смоленске, известном как собор на Протоке (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 300–329). В этом храме (рис. 1, 1) мы можем увидеть даже части структурного оформления прямоугольных выступов алтаря: средний выступ был с востока по краям выделен двумя лопатками, не переходящими на боковые стороны, а боковые выступы на своих свободных от примыкания углах были отмечены обходящими угол лопатками.

Интересно, что примерно тот же характер структурного декора мы видим в четырехстопном придельном храмике, приставленном к северо-западному углу галерей собора на Протоке (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 312): здесь единственный прямоугольный выступ также отмечен двумя лопатками по краям, тогда как углы крохотного по размерам четырехстолпного ядра также выделены лопатками, которые, кажется, выступали только к востоку (рис. 1, 1).

Прямоугольные очертания с внешней стороны выступающей средней апсиды и прямоугольные внешние контуры фундаментного рва северной боковой апсиды (рис. 1, 2) зафиксированы исследователями в четырехстолпной церкви на Окопном кладбище (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 287–299). Есть некоторые основания думать, что похожее устройство алтаря было и у четырехстолпной церкви (рис. 1, 3) на Большой Краснофлотской улице (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 280–286).

Не совсем прямоугольная, скорее трапециевидная, со слегка скошенными боковыми плоскостями, апсида выступает с востока у придельного храма (рис. 1, 4 ), построенного на рубеже XII–XIII вв. на восточном окончании южной галереи церкви Петра и Павла в Смоленске и относящегося к типу компактный вписанный крест и, вероятно, принадлежащего к его варианту с расширенным подкупольным пространством (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 84. Рис. 32, 33; Седов, 2012. С. 19).

Внутри прямоугольные внешне алтарные выступы смоленских храмов решены по-разному: в соборе на Протоке и церкви на Окопном кладбище имеются скругленные апсиды, характерной чертой которых является уплощенное скругление, в некоторых случаях переходящее почти в прямоугольную форму со скругленными углами; подобная форма, кажется, прослеживается и в южной боковой апсиде церкви на Большой Краснофлотской улице. Северо-западный придельный храм собора на Протоке имеет прямоугольные очертания единственной апсиды как снаружи, так и внутри, тогда как юго-восточный придельный храм церкви Петра и Павла внешне, как уже говорилось, имеет форму слабо выраженной трапеции, а внутри устроена полукруглая апсида.

Исследователи смоленской архитектуры отметили своеобразие подобных апсид, но их происхождение оставалось для них неясным. Н.Н. Воронин и П.А. Раппопорт пишут: “…тип храма с апсидами, плоскими снаружи, а внутри в виде очень пологой кривой, не имеет аналогий в зодчестве других русских земель… Очевидно, что данный тип тесно связан с традициями смоленского зодчества предшествующей поры, и вряд ли могут быть сомнения в том, что он был самостоятельно разработан смоленскими мастерами” (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 397).

Однако в Гродно был открыт храм с подобным решением алтарной части. Это Пречистенская церковь в Гродно (Раппопорт, 1982. С. 103; Чернявский, 1988. С. 73–76), относящаяся, как и другие памятники этой западнорусской земли – Нижняя церковь в Гродно и храм в Волковыске (Раппопорт, 1982. С. 102–104; Табл. 7), к типу вписанного креста с увеличенной восточной частью (практически это столичный тип византийского храма с увеличенной вимой, обеспечивающей центричность расположения четырех подкупольных столбов и самого купола). Алтарные выступы храма в Гродно (рис. 1, 5) решены очень своеобразно: средний прямоугольный объем выдвинут относительно двух боковых. Лопаток на апсидах не было, зафиксирован скошенный угол среднего алтарного выступа, внутри все три выступа имели прямоугольные очертания со скошенными (подобно средней апсиде снаружи) углами.

Если памятники Смоленска с прямоугольными алтарными выступами датируются Н.Н. Ворониным и П.А. Раппопортом началом XIII в. (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 397), то Пречистенская церковь в Гродно, как и другие храмы так называемой гродненской архитектурной школы, относится исследователями ко второй половине XII в. (Раппопорт, 1986. С. 128, 129; Чернявский, 1988. С. 75, 76). Эта относительно ранняя датировка может, на наш взгляд, быть пересмотрена в сторону некоторого омоложения памятников Гродно и отнесения их и Пречистенской церкви скорее к началу XIII в., но для этого нужно углубленное сравнительное исследование гродненских храмов и памятников других древнерусских школ.

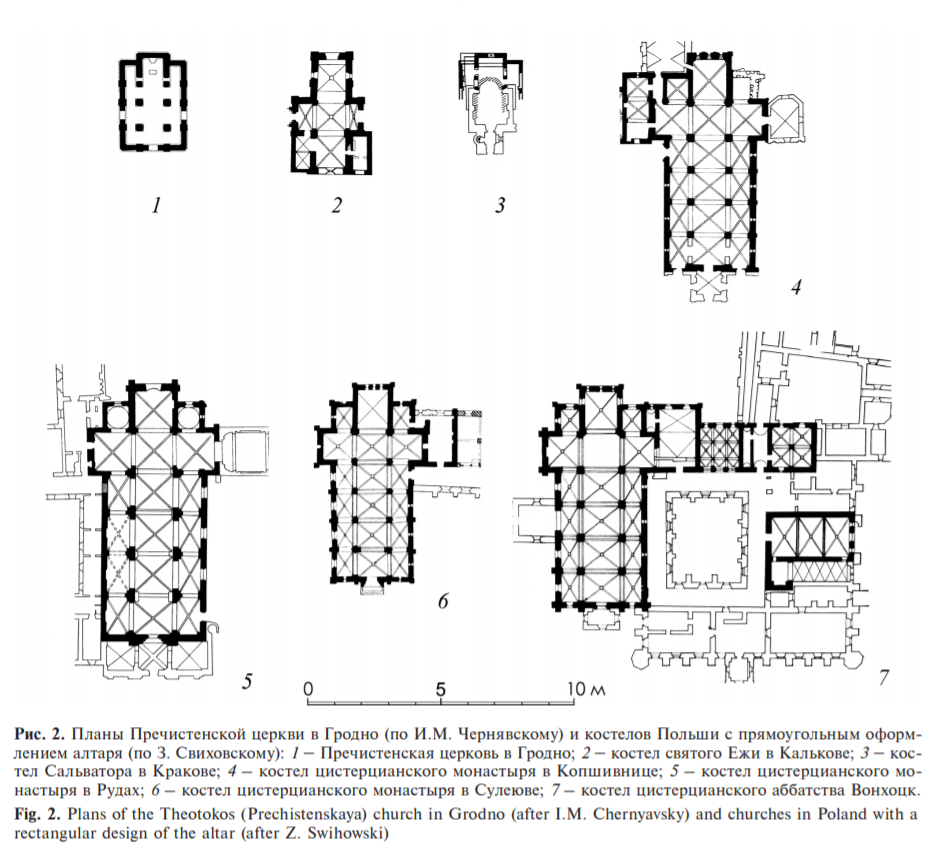

Единственная работа, в которой были сделаны предположения о происхождении памятников Смоленска и Гродно с прямоугольными алтарными выступами, принадлежит О.М. Иоаннисяну (Иоаннисян, 2002. С. 215). Концепция исследователя строится следующим образом: он предполагает, что в Пречистенскую церковь в Гродно (рис. 2, 1) прием устройства прямоугольных алтарных выступов пришел из архитектуры соседней Польши, причем приводит всего один пример, известный по раскопкам костела Сальватора в Кракове (рис. 2, 3), где прямоугольная средняя апсида выдвинута относительно боковых, а лопатки на углах не фиксируются; из Гродно этот романский по происхождению прием распространился в Смоленск, то есть из второй половины XII в. перетек в начало XIII столетия, причем распространился “как прием, уже вполне освоенный древнерусским зодчеством”.

Эту концепцию поддерживает и Л.А. Беляев, в работах о воздействии западной архитектуры и строительной техники на русское зодчество включивший прямоугольные апсиды Гродно и Смоленска в круг романских черт (Беляев, 2000. С. 747, 748; 2010. С. 16–21).

Нужно заметить, что указание на возможный образец устройства прямоугольных алтарных выступов – очень важный аргумент для решения вопроса о происхождении этого необычного и редкого приема. Относительно указанного О.М. Иоаннисяном аналога в Кракове, приходского костела Сальватора, нужно сказать, что этот памятник, построенный из камня и датирующийся последней четвертью XI в. (Świechowski, 1963. S. 132–136. Ill. 331–334), совсем не одинок в польской архитектурной традиции.

То же решение алтаря у трехнефного храма находим в целом ряде памятников, в которых средний неф продолжен с востока прямоугольным алтарем, а по бокам располагаются короткие отрезки боковых нефов, в которых находятся завершающие их прямоугольные алтарные выступы или капеллы. Можно назвать кирпичный приходской костел святого Ежи в Калькове (Kałków, крестообразный, но с подобным алтарем; 1240–1260 гг.; Świechowski, 1963. S. 73–75. Ill. 154–158) (рис. 2, 2); каменный костел цистерцианского монастыря в Копшивнице (Koprzywnica, трехнефный, с трансептом и трехчастным алтарем с прямоугольными выступами, ок. 1207 г.; Świechowski, 1963. S. 92–98. Ill. 218–248) (рис. 2, 4); кирпичный костел цистерцианского монастыря середины XIII в. в Рудах (Rudy, трехнефный, с трансептом и трехчастным алтарем с прямоугольными выступами, середина XIII в.; Świechowski, 1963. S. 223–230. Ill. 523–536) (рис. 2, 5 ); каменный костел цистерцианского монастыря в Сулеюве (Sulejów, трехнефный, с трансептом и трехчастным алтарем с прямоугольными выступами, конец XII – начало XIII в.; Świechowski, 1963. S. 262–266. Ill. 671–686) (рис. 2, 6 ) и, наконец, каменный костел цистерцианского аббатства Вонхоцк (Wachock, трехнефный, с трансептом и трехчастным алтарем с прямоугольными выступами, конец XII – начало XIII в.; Świechowski, 1963. S. 312–320. Ill. 793–823) (рис. 2, 7 ).

Для нашей темы важны два соображения. Первое, это то, что костелы Польши принадлежат в основном к цистерцианской традиции, которая передавалась из Сито и других главнейших монастырей ордена и где прямоугольный алтарь был своеобразным знаком суровости и скромности ордена (Braunfels, 1972. P. 67–101; Conant, 1993. P. 223–237). Каким образом эта архитектура латинского Запада могла влиять на зодчество Древней Руси в области устройства алтаря – остается неясным. Второе соображение связано с первым: эти польские и более дальние западные памятники на храм в Гродно и храмы в Смоленске просто не похожи: внутри в этих прямоугольных выступах цистерцианских и подобных храмов нет скругленных апсид (как в Смоленске), как нет и скошенных углов (как в Гродно). Это все же иная традиция и следует хотя бы попытаться найти образцы для указанных памятников древнерусской архитектуры в областях, связанных с Византийским миром.

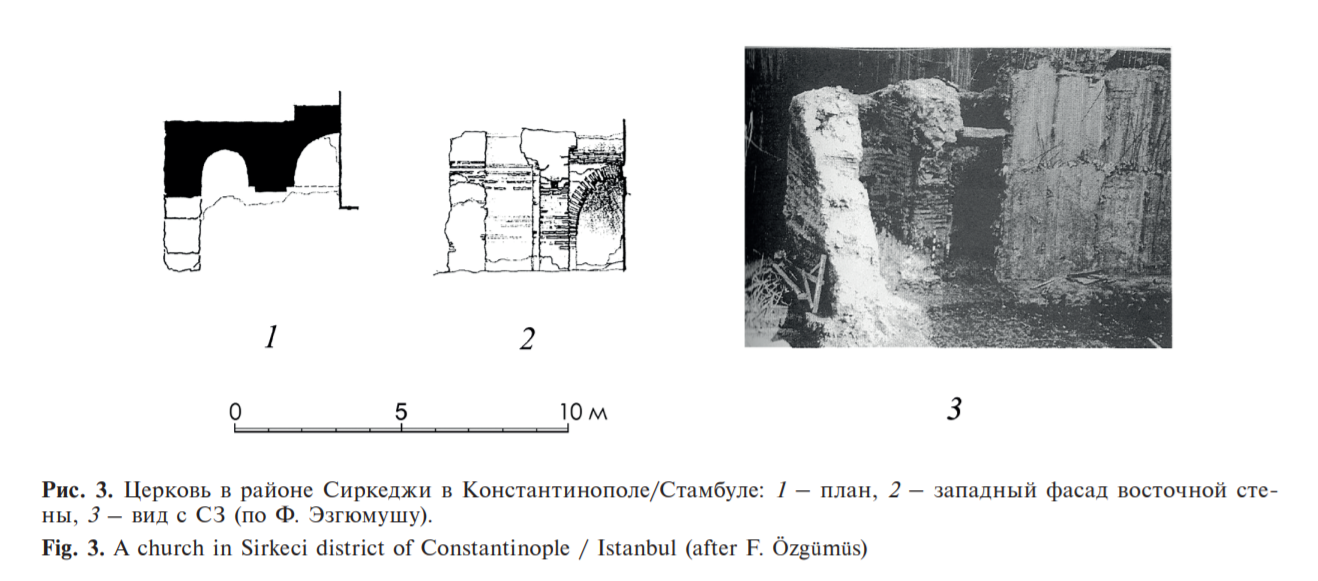

Такой храм недавно открыт в Константинополе (Стамбуле) и опубликован турецким исследователем Ферудуном Эзгюмюшем (Özgümüş, 2004). Этот храм, обнаруженный в 2000 г. во время строительства дома в районе Сиркеджи (юго-восточная часть Константинополя) и ныне частично включенный в основание нового здания, представлял собой структуру типа вписанный крест, количество опор которой неизвестно, стены его сложены в технике со скрытым рядом, что дает полное основание относить памятник к средневизантийской эпохе, к X–XII вв. (рис. 3). Сохранившиеся части храма – это часть средней апсиды, полукруглой внутри и прямоугольной снару жи, а так же полностью сохранившаяся северная боковая апсида, полукруглая внутри и прямоугольная снаружи; она несколько отступает относительно средней апсиды. Сохранилась также часть северной стены и торец межапсидной стенки с выступающей лопаткой, которая должна была соответствовать крестообразной в плане опоре.

Василеос Маринис отметил в приложенном к его книге каталоге константинопольских церквей, которые он упоминает в тексте, этот недавно раскрытый храм и кратко описывает его, отмечая технику кладки со скрытым рядом. Если Ф. Эзгюмюш напечатал только план сохранившейся части, то В. Маринис дополнил план по аналогии и симметрии (Marinis, 2014. P. 180, 181).

Присутствие храма с прямоугольными алтарными выступами в Константинополе, столице Византийской империи, храма, сооруженного в технике кладки со скрытым рядом, то есть в средневизантийское время, в X–XII вв., дает иное представление о древнерусских памятниках с подобным решением алтаря. Сравнение храма в Сиркеджи со смоленскими храмами говорит о том, что они могли быть построены по образцу этого или подобного храма, то есть прямоугольные апсиды Смоленска могут быть объяснены исходя из предположения о возникновении и существовании такой архитектурной формы внутри восточнохристианского, православного мира.

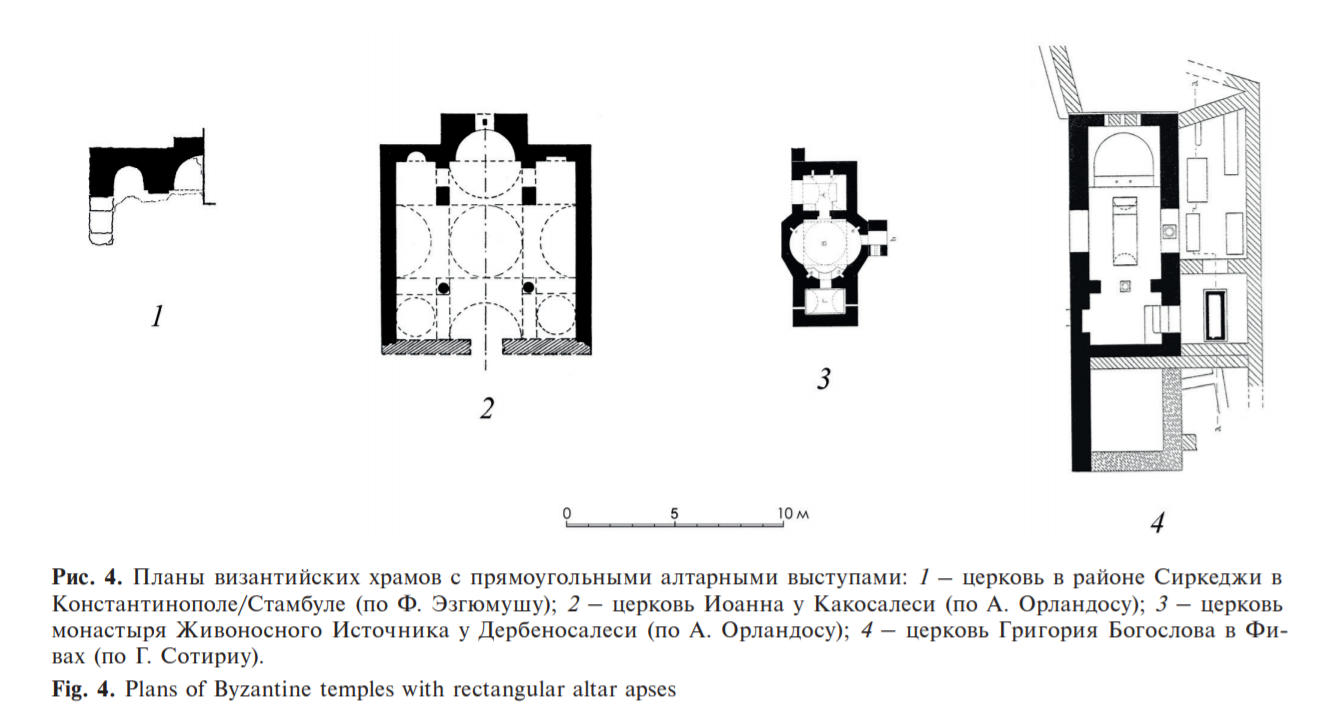

Эта предполагаемая связь между константипольским средневизантийским храмом в Сиркеджи и памятниками Смоленска заставляет пристальнее присмотреться к форме апсид Византии и Древней Руси. Если не касаться базилик ранневизантийского времени, у которых встречались алтарные части прямоугольной формы, то константинопольский храм в Сиркеджи (рис. 4, 1) со своими апсидами, вписанными с внешней стороны в прямоугольные очертания выступов, выглядит одиноким и странным исключением. Однако можно назвать еще один памятник, в котором есть подобные формы: это храм Иоанна у Какосалеси в феме Эллада в Греции (рис. 4, 2), который относят к началу XIII в. (Koder, 1971. S. 1179, 1180). Эта церковь принадлежит к простому варианту четырехопорного храма типа вписанный крест (с запада пара колонн, а с востока квадратные в сечении столбы), ее средняя апсида вписана в прямоугольный выступ, а боковые части устроены в виде ниш в восточной стене.

Прямоугольную форму алтаря находим еще в двух византийских памятниках: в небольшой церкви XIII в. монастыря Живоносного Источника у Дербеносалеси в феме Эллада (рис. 4, 3), построенную на субструкциях и принадлежащую к типу зального купольного храма с экседрами с трех сторон (Koder, 1971. S. 1155, 1156), и в раннем (IX в.) храме Григория Богослова в Фивах (рис. 4, 4), бесстолпном и, вероятно, купольном (Koder, 1971. S. 1144, 1145). Последний памятник особенно важен для понимания форм полоцких бесстолпных храмов, однако в церкви в Фивах мы не найдем таких лопаток на углах апсиды, какие расчленяют апсиды храмов в Полоцке, которые будут рассмотрены ниже.

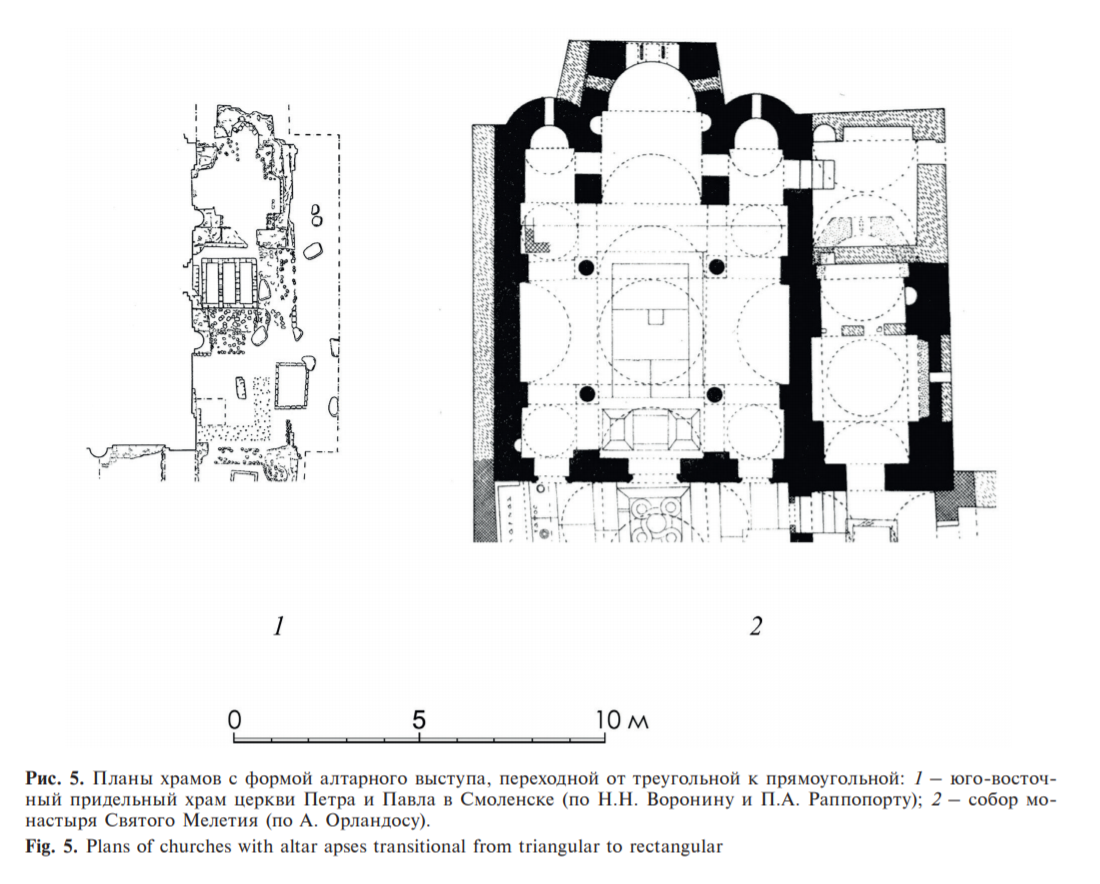

Само происхождение прямоугольных апсид в Византии остается загадочным. В некоторых случаях прямоугольность или нечто близкое к ней могло получиться в тех случаях, когда трехгранный алтарный выступ имел мало расходящиеся боковые грани, что делало общую форму почти прямоугольной, как в соборе монастыря Святого Мелетия рубежа XI–XII вв. (рис. 5, 2), принадлежащем к типу вписанный крест (Koder, 1971. S. 1150, 1151; Ćurčić, 2010. P. 390, 391), и в уже названном юго-восточном бесстолпном приделе церкви Петра и Павла в Смоленске (рис. 5, 1). Однако такие памятники, как храм в районе Сиркеджи или собор на Протоке в Смоленске, говорят о том, что в них сознательно и старательно обыгрывается именно прямоугольность выступов, что эта форма осмыслена художественно и вписана в общий объем храма. Возможно, такая форма в средневизантийское время возникла сама, из художественных нужд: например, из желания подчеркнутой цельности.

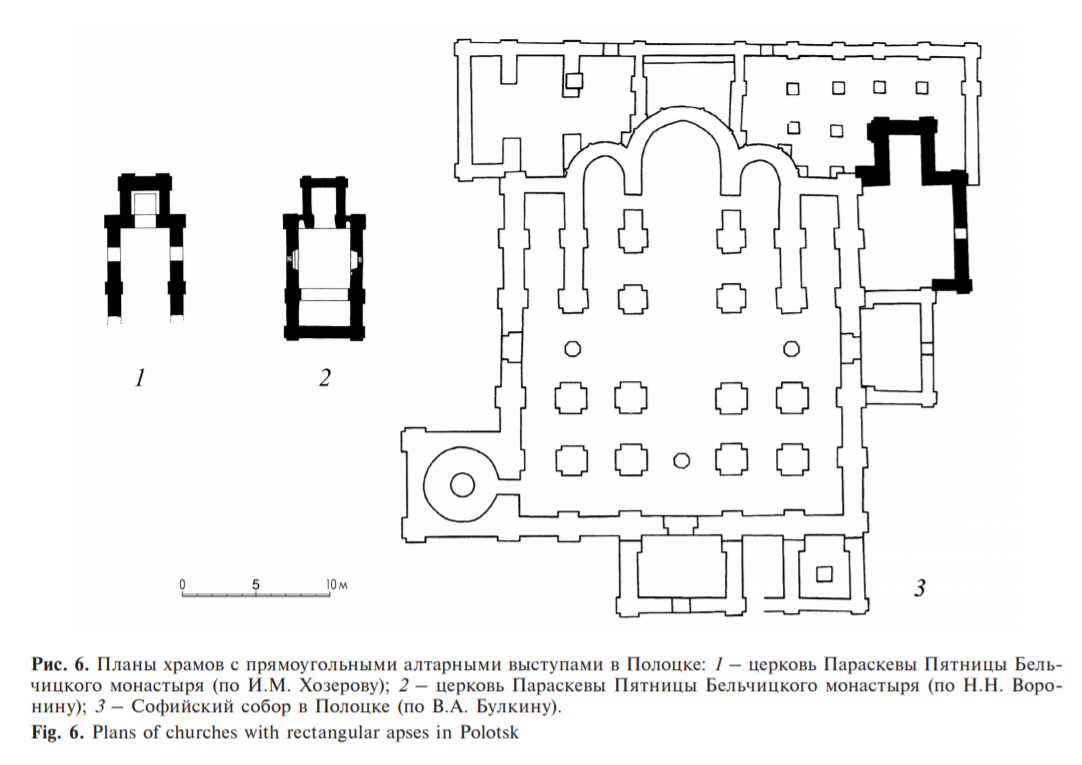

Среди древнерусских памятников с прямоугольными апсидами следует назвать также Пятницкую церковь в Бельчицком монастыре на окраине Полоцка (Воронин, 1956. С. 9–14; Хозеров, 1994. С. 77, 78. Ил. 31, 32): этот бесстолпный храм, выстроенный еще в технике кладки со скрытым рядом, имел прямоугольную апсиду с лопатками, отмечавшими углы алтарного выступа (рис. 6, 1, 2).

Церковь Параскевы Пятницы Бельчицкого монастыря в Полоцке, выстроенная в византийской (и древнерусской) технике кладки со скрытым рядом, датируется первой половиной XII в., она никак не связана с западноевропейской архитектурой и может рассматриваться не только как возможный образец для более поздних смоленских храмов, но и как еще одно свидетельство существования в Византийском мире прямоугольных алтарных выступов.

Предположение о том, что в Смоленск прямоугольные апсиды пришли из Полоцка, в какой-то мере подтверждается тем, что в Полоцке Пятницкая церковь не была единственным памятником с подобным решением алтарного выступа: с юга к Софийскому собору в Полоцке был в XII в. пристроен небольшой придел (рис. 6, 3), очевидно, бесстолпный, от которого сохранилась прямоугольная апсида с лопатками на углах (Булкин, 2012. С. 19. Ил. на с. 20–21). Прямоугольный алтарный выступ этого второго памятника Полоцка данного направления, выстроенного, как и первый, в технике кладки со скрытым рядом, очень напоминает прямоугольную апсиду Пятницкой церкви Бельчицкого монастыря, а вместе они дают возможность говорить о том, что византийские прямоугольные алтарные выступы могли сначала появиться на Руси в Полоцке.

Представляется возможным, что история прямоугольных алтарных выступов на Руси была связана с ориентацией на памятники византийской архитектуры, причем как столичные, так и провинциальные. Первыми памятниками такого рода были бесстолпные храмы Параскевы Пятницы в Бельчицком монастыре и южный придел Софийского собора в Полоцке, построенные в XII в. по образцу еще нам почти неизвестных византийских бесстолпных памятников.

Под влиянием таких памятников типа вписанный крест, как столичный храм X–XII вв. в районе Сиркеджи в Константинополе (Стамбуле) или церковь Иоанна близ Какосалеси начала XIII в. в Смоленске, появилась группа храмов с прямоугольным очертанием алтарных выступов с внешней стороны и скруглениями внутри (заметим, что бесстолпный храм и малый придельный храм типа вписанного креста таких скруглений не имеют). Эта изолированная и небольшая группа существовала в начале XIII в., до татаро-монгольского нашествия.

Под влиянием этих смоленских памятников обычная для Гродно форма алтаря с одной полукруглой апсидой и двумя фланкирующими ее прямоугольными объемами (форма, аналогичная той, что видим в целом ряде памятников начала XIII в. Смоленска) была заменена в Пречистенской церкви тремя прямоугольными выступами (с необычными скошенными углами снаружи и внутри, которые еще требуют своего объяснения). Можно думать, что этот храм был построен не в конце XII в., как предполагалось раньше, а уже в начале XIII в. В этом случае будет объяснима связь этого памятника (а, может быть, и других памятников Гродно) со Смоленском.

Происхождение и степень распространения храмов с прямоугольными алтарными выступами в самой Византии для нас остаются неизвестными. Но само их наличие, в том числе в столице, говорит о том, что они были совсем не чужими для местной строительной культуры. Проникновение из Византии на Русь прямоугольных алтарных выступов было в XII в. эпизодическим (Пятницкая церковь Бельчицкого монастыря и южный придел Софийского собора в Полоцке), а в начале XIII в., в период после 1204 г., когда византийские мастера встали перед проблемой распада государства, стало даже довольно активным, что и породило ряд из пяти храмов (считая придельные) Смоленска и единственный храм в Гродно.

В этом процессе, представленном на материале прямоугольных алтарных выступов, можно видеть определенную параллель с тем, как на Русь проникали триконхи монастырей Афона, которые тоже получили наибольшее распространение на Руси в начале XIII в. (Седов, 1996). Можно говорить о том, что в древнерусской архитектуре после 1204 г. наметился новый интерес к византийской архитектуре. В какой мере этот интерес поддерживался приходом византийских мастеров, сказать трудно, но возможны как их прямое участие, так и “пересказ” византийских форм древнерусскими мастерами.

References

- 1. Belyayev L.A., 2000. Common European elements in the art of Rus. The 10th–12th centuries. Iz istorii russkoy kul’tury [From the history of Russian culture], I. Drevnyaya Rus’ [Rus]. Moscow: Yazyki russkoy kul’tury, pp. 732–755. (In Russ.)

- 2. Belyayev L.A., 2010. Romanesque-Gothic traces in the construction of the western towns of Rus (the mid 12th – the first third of the 13th century). Istoriya: dar i dolg: yubileynyy sbornik v chest’ Aleksandra Vasil’yevicha Nazarenko [History: gift and duty: anniversary collection of articles to Aleksandr Vasilyevich Nazarenko]. Moscow: Imperatorskoye Pravoslavnoye Palestinskoye Obshchestvo; St.Petersburg: Izdatel’stvo Olega Abyshko, pp. 12–24. (In Russ.)

- 3. Braunfels W., 1972. Monasteries of Western Europe. The Architecture of the Orders. London: Thames and Hudson. 264 p.

- 4. Bulkin V.A., 2012. O drevnerusskoy arkhitekture: izbrannyye trudy [On the architecture of Rus: Selected works]. St.Petersburg: Kalamos. 199 p.

- 5. Chernyavskiy I.M., 1988. A new site of the Grodno architectural school of the 12th century. Drevnerusskoye iskusstvo. Khudozhestvennaya kul’tura X – pervoy poloviny XIII v. [The art of Rus. Artistic culture of the 10th – the first half of the 13th century]. Moscow: Nauka, pp. 73–76. (In Russ.)

- 6. Conant K.J., 1993. Carolingian and Romanesque Architecture. 800 to 1200. New Haven; London: Yale University Press. 522 p.

- 7. Ćurčić S., 2010. Architecture in the Balkans. From Diocletian to Süleyman the Magnificent. New Haven; London: Yale University Press. 608 p.

- 8. Ioannisyan O.M., 2002. On the history of Polish-Rus architectural ties in the late 11th – the early 13th century. Drevnerusskoye iskusstvo. Rus’ i strany vizantiyskogo mira. XII vek. [The art of Rus. Rus and the countries of the Byzantine world. The 12th century]. St.Petersburg: Dmitriy Bulanin, pp. 206–230. (In Russ.)

- 9. Khozerov I.M., 1994. Belorusskoye i smolenskoye zodchestvo XI–XIII vv. [Belarusian and Smolensk architecture of the 11th–13th centuries]. Minsk: Navuka i tekhnika. 151 p.

- 10. Koder J., 1971. Hellas. Reallexikon zur byzantinischen Kunst, II. Stuttgart: Anton Hiersemann, pp. 1121–1189.

- 11. Marinis V., 2014. Architecture and Ritual in the Churches of Constantinople. Ninth to Fifteenth Centuries. New York: Cambridge University Press. XVII, 243 p.

- 12. Özgümüş F., 2004. A Byzantine church at Sirkeci in Istanbul. Reading Medieval Studies, 30. P. 1–15.

- 13. Rappoport P.A., 1982. Russkaya arkhitektura X–XIII vv.: Katalog pamyatnikov [Russian architecture of the 10th–13th centuries: Catalogue of monuments]. Leningrad: Nauka. 136 p. (SAI, E1-47).

- 14. Rappoport P.A., 1986. Zodchestvo Drevney Rusi [Architecture of Rus]. Leningrad: Nauka. 160 p.

- 15. Sedov Vl.V., 1996. Athos and Russian architecture of the early 13th century (causes of influence). Arkhitektura v istorii russkoy kul’tury [Architecture in the history of Russian culture]. Moscow, pp. 39–45. (In Russ.)

- 16. Sedov Vl.V., 2012. St. Elias Church in Chernigov as a representative of a rare variant of the Byzantine “compact cross-inscribed” type. Arkhitekturnoye nasledstvo [Architectural heritage], 56. Moscow; St.Petersburg: Kolo, pp. 16–37. (In Russ.)

- 17. Świechowski Z., 1963. Budownictworomańskie w Polsce. Katalog zabytkόw. Wrocław; Warszawa; Krakόw: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 428 p.

- 18. Voronin N.N., 1956. Ruins of the Belchitsky Monastery. Arkhitekturnoye nasledstvo [Architectural heritage], 6. Moscow: Gosudarstvennoye izdatel’stvo literatury po stroitel’stvu i arkhitekture, pp. 3–20. (In Russ.)

- 19. Voronin N.N., Rappoport P.A., 1979. Zodchestvo Smolenska XII–XIII vv. [Smolensk architecture of the 12th–13th centuries]. Leningrad: Nauka. 414 p.