- PII

- S086960630005673-9-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005673-9

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 92-104

- Abstract

On the territory of Cis-Urals, the upper and middle reaches of the Cheptsa river is a region saturated with sites of related Finno-Ugric cultures: the Polom (the 5th – the beginning of the 9th century AD) and the Cheptsa (the late 9th – the 13th century AD). The goal of the interdisciplinary research was to develop a methodology for their study adapted to the conditions of the region and based on the integrated application of near surface geophysics and targeted excavations. In regional archaeological research, this approach ensures the coordination of measures for the preservation and study of archaeological heritage. Testing it on six fortified and four unfortified settlements in the region allowed defining the site boundaries, identifying previously unknown lines of fortifications, as well as restoring the layout and determining the peculiarities of buildings in various structural parts of the settlements. In most cases, the entire territory of the sites and the adjacent “background” areas were surveyed; geophysical data were confirmed by excavations. It is shown that maximum efficiency is achieved by a combined analysis of the results of resistivity survey, magnetometer survey, GPR and electrical resistivity tomography.

- Keywords

- the Middle Ages, Polom, Cheptsa, the Polom and the Cheptsa cultures, settlements, border of the monument, layout, resistivity survey, magnetometer survey, ground-penetrating radar, electrical resistivity tomography

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1102

При региональных археологических исследованиях применение геофизики обеспечивает согласование мероприятий по сохранению и изучению археологического наследия. С точки зрения сохранения наследия геофизика позволяет выявить “сглаженные” оборонительные сооружения и объекты планировки, не выраженные в рельефе, что необходимо для прогнозирования границы распространения культурного слоя. Полученная информация предоставляет возможность обосновать границы охранных зон. С точки зрения научных исследований геофизические исследования дают возможность оценить структуру и планировку памятника, что обеспечивает планирование раскопок при минимизации их площадей. Соответственно, задачей геофизики является поиск объектов планировки различных типов (сооружения, ямы, очаги, погребения, горны и пр.). В результате археолого-геофизических исследований может быть восстановлена структура и планировка памятников региона и получены материалы для историко-культурных реконструкций.

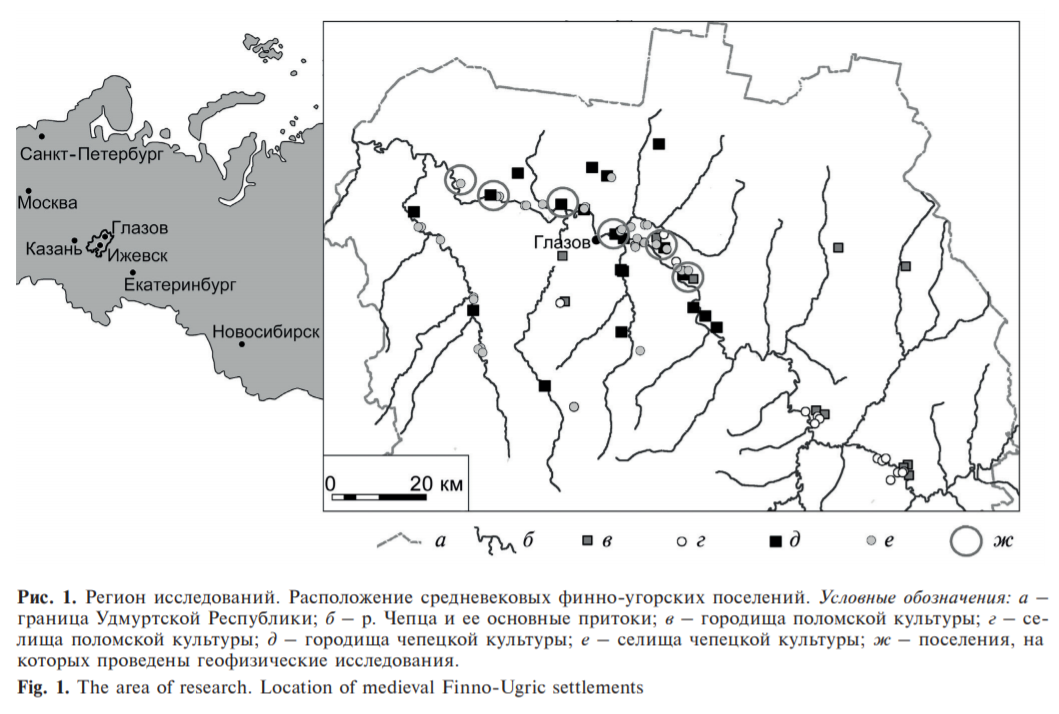

На территории Предуралья верхнее и среднее течение р. Чепцы представляет собой археологический регион, насыщенный разнообразными памятниками, связанными с финно-угорскими культурами: поломской (V – нач. IX в. н.э.) и чепецкой (кон. IX – XIII в. н.э.) (Иванов и др., 2004. С. 46–64). Известно 31 укрепленное (городище) и 48 неукрепленных (селища) поселений, относящихся к этим культурам (рис. 1). Ареал их распространения – северная часть современной Удмуртии. В средневековье эта территория граничила с доминирующими государственными образованиями: Волжской Булгарией и Русью. Характерной особенностью средневековой системы расселения в регионе являлось наличие пространственно распределенной сети городищ, вблизи от которых располагались селища – неукрепленные поселения, ориентированные в основном на сельскохозяйственное производство. Небольшими раскопами изучено 12 городищ и всего 4 селища. На основании этого выполнен сравнительный анализ и обобщение материалов по структуре и планировке городищ и проведена систематизация основных признаков и геометрических параметров объектов планировки поселений (например, Иванова, 1988; 1998; 2012; Иванова, Черных, 1992; Семенов, 1979; Смирнов, 1928). Тем не менее в абсолютном большинстве случаев состояние и содержание культурного слоя на всей площадке поселений остается неизвестным и соответственно перспективы историко-культурных реконструкций проблематичны.

Кроме того, активная сельскохозяйственная деятельность второй половины XX в. вызвала разрушение значительного количества археологических памятников региона. Интенсивная распашка сгладила рельефные признаки и вызвала эрозионные процессы. В таких условиях использование только традиционных археологических методов малоэффективно. Методической основой естественнонаучной составляющей региональных археологических исследований является геофизика. Это обеспечивает последовательное уточнение информации об археологических памятниках: предварительная оценка границ и их структуры – восстановление планировки и геометрических параметров отдельных объектов – получение материалов для историко-культурных реконструкций (целенаправленные раскопки). Комплексные геофизические исследования на поселениях региона проводятся методами электропрофилирования и электротомографии (Физико-технический институт УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск), магниторазведки и георадарной съемки (Лаборатория археологической геофизики, Ростов-на-Дону). Археологические исследования выполняются сотрудниками Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (Ижевск).

Объекты поиска и задачи геофизических исследований

Учитывая задачи региональных исследований, можно выделить несколько типов объектов, геофизическое обследование которых позволит получить дополнительные сведения о памятниках региона. Сохранившиеся оборонительные сооружения дают общее представление о границах поселения в целом и его структуре. При этом на поломских и чепецких памятниках обычно визуально фиксируются лишь остатки валов, а рвы просматриваются неоднозначно и фрагментарно. Применение электротомографии позволяет восстановить форму и геометрические параметры сохранившихся валов, выявить их структуру (слоистость/однородность) и оценить состав грунтов. В частности, при археолого-геофизических исследованиях городища Иднакар (Иванова, 1998; Иванов и др., 2004. С. 144– 147) была восстановлена структура насыпи валов всех трех линий оборонительных сооружений на всем их протяжении (Иванова и др., 2013). Восстановление структуры вала дает возможность выделить этапы и определить технологию их возведения. Электропрофилирование и магниторазведка в комплексе с электротомографией позволяют определить форму, оценить глубину и ширину рвов, сглаженных современной распашкой (Журбин, 2012. Рис. 10). Таким образом, комплексные геофизические исследования выявляют особенности системы обороны поселений в целом. Безусловно, такого рода результаты невозможно получить только по археологическим данным.

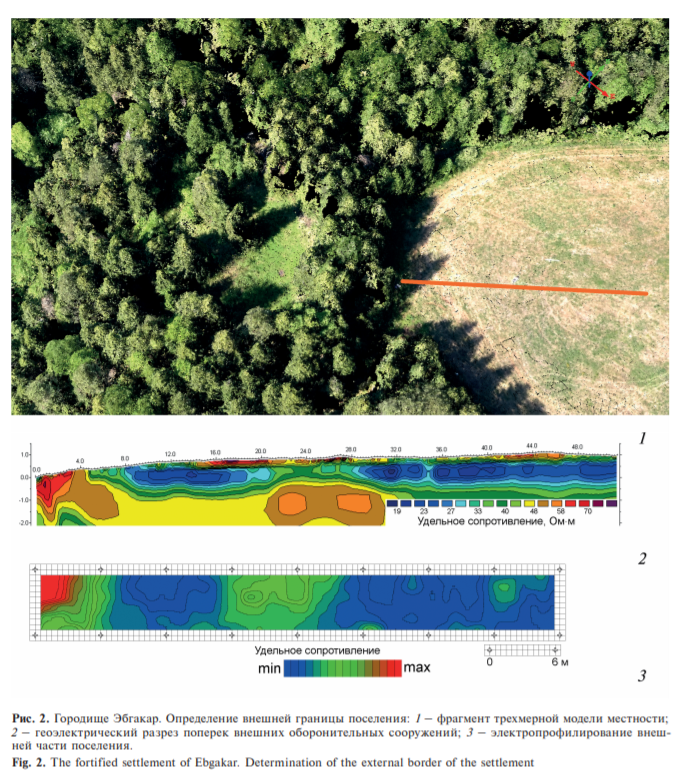

Не менее интересным объектом являются “сглаженные” оборонительные сооружения – линии укреплений, которые были реконструированы (выровнены) в древности и в настоящее время визуально не фиксируются (внутренние линии оборонительных сооружений городищ Иднакар и Учкакар) или были уничтожены в результате сельскохозяйственной деятельности (городища Гурьякар, Садейкар, Эбгакар, Кушманское III селище). Обычно такие объекты либо не выражены в рельефе, либо просматриваются фрагментарно и неоднозначно. Поиск, восстановление их формы и размеров необходимы для определения границ структурных частей поселения (Иванова и др., 2013. Рис. 2–4; Журбин, 2012. Рис. 7), а в некоторых случаях – для оценки границы памятника. В частности, на городище Садейкар (Иванов и др., 2004. С. 137–138) применение электропрофилирования и электротомографии позволило выявить внешнюю линию укреплений и оценить ее параметры: ширина вала составляет 4–6 м, а высота сохранившегося основания вала от поверхности материка – до 0.5 м; ширина рва около 6–7 м, глубина – до 1.5 м (Иванова, Журбин, 2014. Рис. 7). Наличие оборонительных сооружений подтверждено материалами шурфа, заложенного по геофизическим данным на границе вала и рва, а также согласуется с наблюдениями Н.Г. Первухина, который в конце 1880-х гг. открыл это городище. Поверхность площадки распахивалась, в настоящее время оборонительные сооружения в рельефе не выражены. Аналогичные работы проведены на городище Эбгакар (Иванов и др., 2004. С. 139–140). Геофизические исследования на небольшом участке, ориентированном вдоль осевой линии поселения (рис. 2, 1), доказали наличие второй внешней линии обороны. На геоэлектрическом разрезе (рис. 2, 2) основание вала, выровненного современной распашкой, фиксируется в диапазоне 21–28 м, а ров – 28–36 м, что согласуется с результатами электропрофилирования (рис. 2, 3). Профиль электротомографии расположен по северной границе участка электропрофилирования. Полученные данные не противоречат предположению Г.Т. Кондратьевой, которая в 1959 г. обследовала поселение и зафиксировала слабо выраженные в рельефе два участка вала. Следовательно, геофизические исследования эффективны для поиска “сглаженных” оборонительных сооружений, что позволяет получить достоверную информацию о границе поселений в целом и их структурных частей.

Дальнейшая детализация предполагает оценку планировки всех структурных частей поселений и основана на выявлении отдельных объектов планировки. Основными объектами геофизического поиска на средневековых финно-угорских поселениях региона являются площадки из уплотненной или прокаленной глины (центральная часть жилых, производственных и хозяйственных сооружений), ямы жилых и производственных сооружений и очаги (скопления обожженных камней с концентрацией золистого грунта). Каждый из перечисленных объектов может быть выявлен различными геофизическими методами (электроразведка, магниторазведка, георадар и пр.).

При геофизических исследованиях поселений региона, подтвержденных раскопками, показано, что глиняной площадке – центральному компоненту сооружений (вероятно, это гидроизоляция пола основной жилой зоны постройки и/или подочажная площадка) – соответствует аномалия подпрямоугольной формы относительно низкого сопротивления, окруженная по периметру областью высокого сопротивления (гумусированный неоднородный культурный слой в межжилищном пространстве). Такие объекты успешно выявлены на городищах Иднакар, Учкакар, Весьякар, Кушманском III селище (Иванова, Журбин, 2006; 2014. Рис. 3, 4).

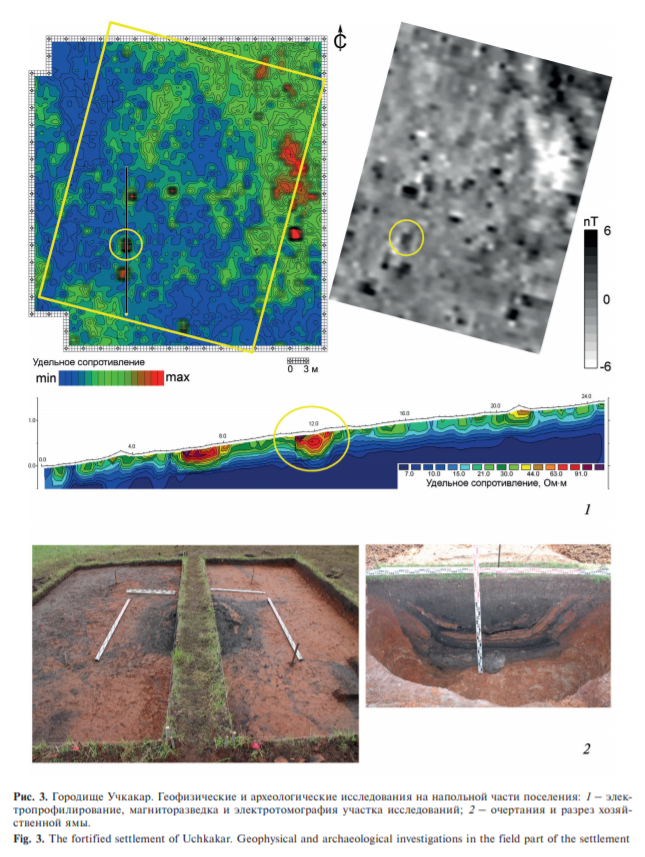

Форма ям подпрямоугольная или округлая, в некоторых случаях стенки укреплялись деревянными конструкциями. Хозяйственные и производственные ямы отличаются характером заполнения. В жилых сооружениях они обычно заполнены гумусом с прослойками глины и небольшими пятнами суглинистого перемешанного слоя с малой примесью угля и золы. В производственных сооружениях в ямах выражены золистые прослойки, обожженные камни, угли, фрагменты тиглей, литейных форм и шлаков (Иванова, 1998. Табл. 24–26). При электропрофилировании таким объектам соответствуют локальные аномалии повышенного сопротивления. Магниторазведка обеспечивает более контрастное выявление ям производственного характера. Применение электротомографии уточняет форму выявленных объектов (рис. 3, 1). Соответственно, сравнение разноплановых геофизических данных позволяет до проведения раскопок оценить форму и размеры объекта в плане и на вертикальном разрезе и предположить наличие заглубленного в материк объекта. При раскопках одной из аномалий на напольной части городища Учкакар (на рис. 3, 1 выделена рамкой желтого цвета) выявлено заглубленное хозяйственное сооружение подпрямоугольной формы (рис. 3, 2). Основное заполнение – темно-серый суглинок с включениями угля, мелких и крупных камней, костей, органических остатков, а в придонной части зафиксирован слой золы мощностью до 0.2 м. На уровне материка, вблизи углов объекта, выявлены четыре столбовые ямы, позволяющие предположить наличие перекрытия над сооружением. Результаты раскопок хорошо согласуются с данными комплексных геофизических исследований.

В целом, сравнительный анализ геофизических карт, позволяющий оценить взаимное расположение площадок, ям и очагов, обеспечивает возможность выявить комплексы объектов и, соответственно, прогнозировать планировку структурных частей поселения.

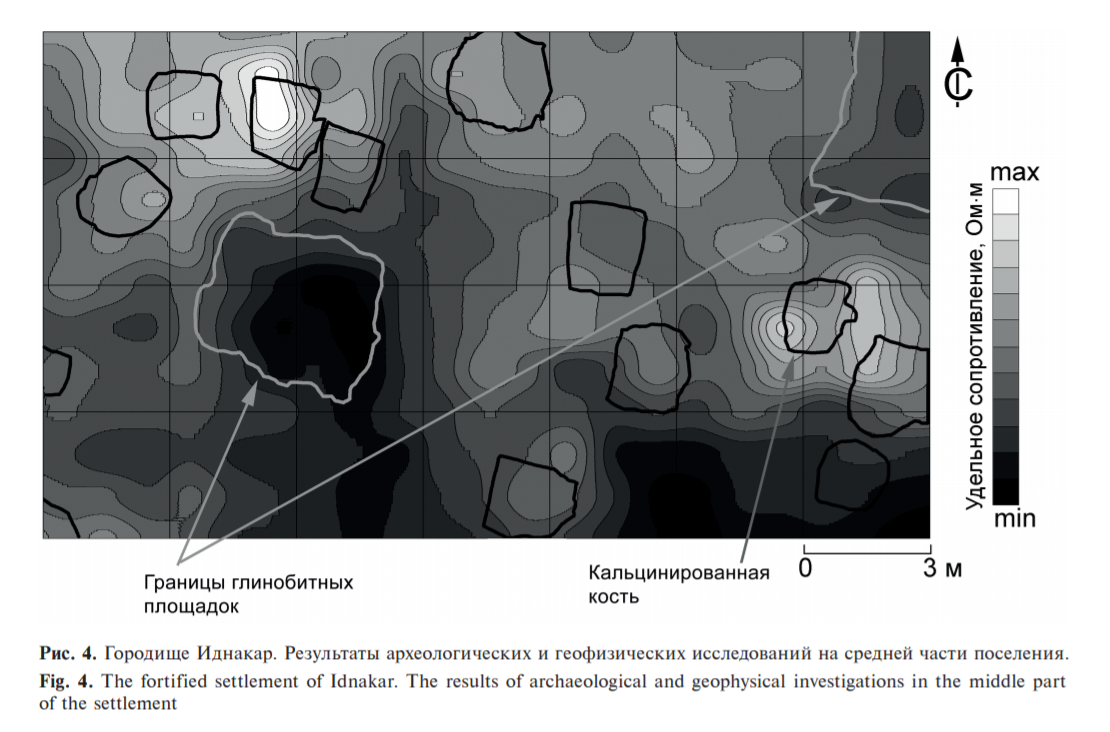

Возможные ограничения геофизических исследований

В общем случае на результативность применения геофизических методов в археологии влияет плавное изменение мощности культурного слоя (естественные понижения, склоны), повышенная влажность участков территории (обводненные низменности, зоны подъема грунтовых вод и т.п.), а также мешающие факторы искусственного происхождения (строительный и бытовой мусор в поверхностном слое грунта; трубопроводы; остатки построек; наводки от линий электропередачи и промышленных предприятий и т.п.). При геофизическом изучении средневековых поселений бассейна р. Чепцы можно выделить ряд специфических ограничений. В частности, восстановление планировки затруднено отсутствием контрастных объектов (например, сооружений из камня), которые обычно определяют однозначные геофизические аномалии. Это связано с тем, что различные элементы построек отличаются лишь составом грунтов (глина, суглинки, супеси и пр.) и технологией их формирования (уплотнение, прокал или неоднородное заполнение). Кроме того, значительная мощность перекрывающего культурного слоя (до 1.5 м) определяет малую контрастность аномалий, вызванных объектами в предматериковой части культурного слоя или неглубокими хозяйственными ямами. Например, при исследованиях на средней части городища Иднакар было выявлено существенное влияние перечисленных особенностей культурных напластований на контрастность геофизических аномалий (рис. 4). В основном аномалии низкого сопротивления, выявленные на карте распределения сопротивления, связаны с глинобитными площадками (на рисунке границы показаны линиями серого цвета). Эти аномалии компактны, их границы определены достаточно четко. Необходимо отметить, что форма и сопротивление аномалий, вызванных основаниями сооружений, хорошо согласуются с предварительными предположениями. Результаты раскопок позволяют допустить, что аномалии с высоким сопротивлением в основном вызваны ямами с различным заполнением (границы ям показаны черными линиями). Контрастно проявляются только производственные ямы (заполнение – камни и кальцинированная кость). В частности, интенсивная аномалия высокого сопротивления в северо-западной части участка связана с ямой, заполненной камнями. Ямы, заполненные гумусированным слоем, определяют менее яркие аномалии и в большинстве случаев не выделяются как локальные области с определенными границами. Вероятно, это связано с особенностями заполнения и/или влиянием перекрывающего культурного слоя – мощность перекрывающего слоя больше глубины ям.

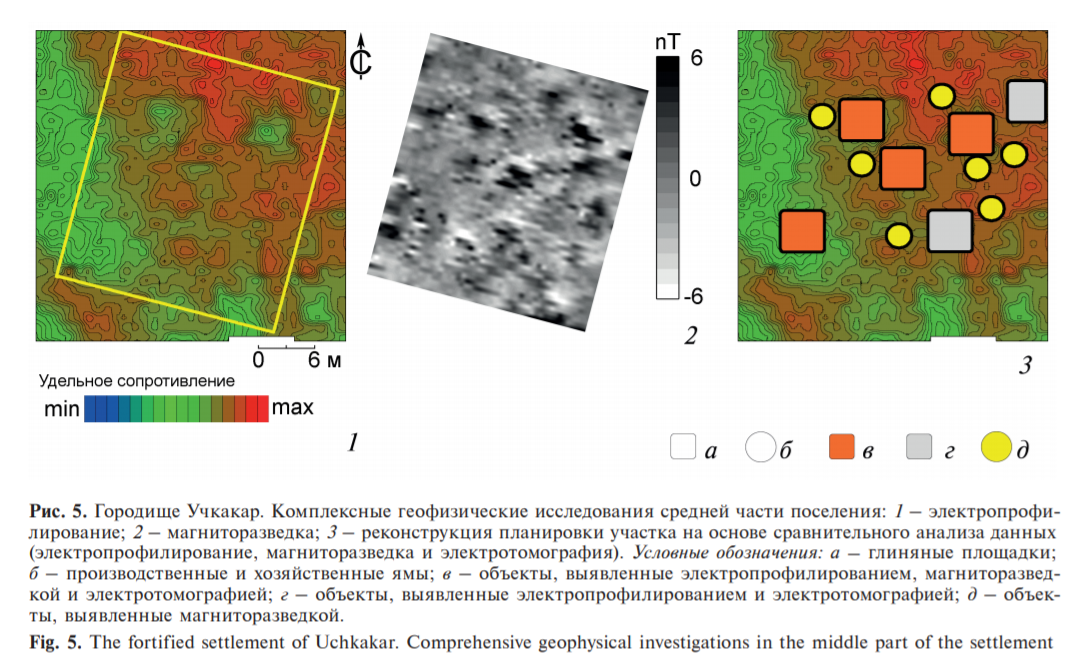

Повышение информативности может быть обеспечено за счет комплексных геофизических исследований, выполненных по единой координатной сетке. На средней части городища Учкакар была последовательно проведена съемка методами электропрофилирования (рис. 5, 1), электротомографии и магниторазведки (рис. 5, 2). Сравнительный анализ данных (рис. 5, 3) показал, что лишь четыре глиняные площадки были выделены обоими геофизическими методами. Дополнительное применение электротомографии позволило предположить наличие еще двух площадок, которые неоднозначно проявлялись по данным электропрофилирования и не фиксировались на магнитограмме. Возможно, это связано со способом их формирования: площадки не подвергались прокалу. Кроме того, по данным магниторазведки фиксируется несколько ям, расположенных в непосредственной близости от площадок сооружений. При электропрофилировании объекты не выявлены, что, вероятно, связано со значительной мощностью культурного слоя на этом участке поселения (более 1.0 м). В целом, сравнительный анализ разноплановых геофизических данных позволил предположить наличие группы компактно расположенных сооружений с ямами.

Также существенной проблемой при интерпретации геофизических данных на территории средневековых поселений бассейна р. Чепцы является неоднородный геологический фон. Материковые породы в регионе – карбонатные красно-бурые пермские глины с включениями известнякового щебня – определяют контрастные аномальные зоны, “заглушающие” аномалии археологических объектов. Данная особенность фиксируется при электропрофилировании, магниторазведке и электротомографии (например, северо-восточная часть участка измерений на напольной части городища Учкакар, рис. 3, а). Однако георадарная съемка позволяет выявить наличие локальной зоны контрастного геологического фона и соответственно исключить из рассмотрения аномалии электрои магниторазведки, вызванные природными факторами.

Следовательно, последовательное применение геофизических методов, отличающихся по физической природе, обеспечивает взаимную проверку данных и позволяет заполнить “пропуски” археологических объектов. Совокупность данных предоставляет возможность выявить комплексы археологических объектов на территории поселений. Очевидно, что для понимания природы геофизических аномалий, оценки возможностей и ограничений геофизических методов при изучении памятников конкретного региона, а также с целью получения материалов для историко-культурных реконструкций необходимы целенаправленные раскопки.

Реконструкция планировки и структуры поселений

Эффективным подходом при решении комплексной задачи – определение границ, структуры и планировки поселений – является последовательное использование группы геофизических методов. При этом для сравнительного анализа участки геофизической съемки существенно перекрываются, что обеспечивает возможность выявления максимального количества объектов планировки и исключения ложных аномалий. Такая методика успешно применяется при изучении средневековых финно-угорских поселений бассейна р. Чепцы. Наиболее выразительные результаты получены при исследовании трех разноплановых поселений: городища Учкакар (Журбин, Иванова, 2018), Кушманского III селища (Журбин и др., 2017) и городища Гурьякар. Геофизическая съемка проведена на всей территории, на которой возможно наличие археологических объектов. Обязательным условием являлось изучение “фоновых” участков – участков, на которых отсутствуют аномалии, связанные с археологическими объектами (прогнозирование границ распространения культурного слоя). Другим обязательным условием являются целенаправленные раскопки аномалий различных типов.

В частности, при изучении городища Учкакар (Иванов и др., 2004. С. 200, 201) геофизические исследования (электропрофилирование, магниторазведка, георадар, электротомография) позволили оценить границу поселения, выявить его структуру, восстановить планировку каждой структурной части и особенности конструкции всех трех линий оборонительных сооружений. Целенаправленными раскопками изучены объекты различных типов: жилое и хозяйственное сооружения, хозяйственные и производственные ямы, внутренняя линия оборонительных сооружений. Раскопки проведены на всех структурных частях городища и доказали корректность предварительной интерпретации геофизических данных. Соотнесение результатов раскопок (менее 2% территории городища) со сводной геофизической картой позволило уточнить классификацию геофизических аномалий и обеспечило возможность обосновать реконструкцию планировки и структуры поселения в целом.

Наиболее значимыми результатами являются: обнаружение ранней линии укреплений, разграничивающей внутреннюю и среднюю части городища (не выражена в рельефе); реконструкция рядовой планировки средней и внешней части поселения, а также обнаружение заглубленных объектов на напольной части, за внешней линией укреплений (рис. 3). Кроме того, получена оценка мощности культурного слоя и степени его сохранности на всех структурных частях поселения. Междисциплинарные исследования на напольной части городища Учкакар позволили получить принципиально новый результат в археологии региона – впервые выявлен культурный слой за пределами укреплений.

Наиболее важный результат геофизических исследований Кушманского III селища состоит в том, что обнаружено две ранее неизвестные линии обороны, не выраженные в рельефе. Вероятно, укрепления были выровнены поздней распашкой. Наличие линий обороны позволяет рассматривать данный памятник как городище. До настоящего времени это поселение фиксировалось как селище (Иванов и др., 2004. С. 202, 203), то есть как неукрепленное поселение. Культурный слой сохранился частично, в основном в центральной части поселения вблизи внутренней линии укреплений (подтверждено раскопками). Там зафиксировано несколько прокаленных площадок (основания сооружений?). На мысовой части поселения, где культурный слой разрушен распашкой, выявлены только заглубленные в материк объекты (подтверждено раскопками). Все перечисленные объекты и особенности изменения мощности культурного слоя фиксируются при сравнительном анализе комплекса геофизических данных. Наиболее контрастно область культурного слоя хорошей сохранности выявляется при электроразведке и георадарной съемке, а объекты планировки – при электрои магниторазведке. Полученные данные принципиально важны с точки зрения сохранения объекта историко-культурного наследия и позволяют сформировать план целенаправленных археологических исследований вновь открытого городища.

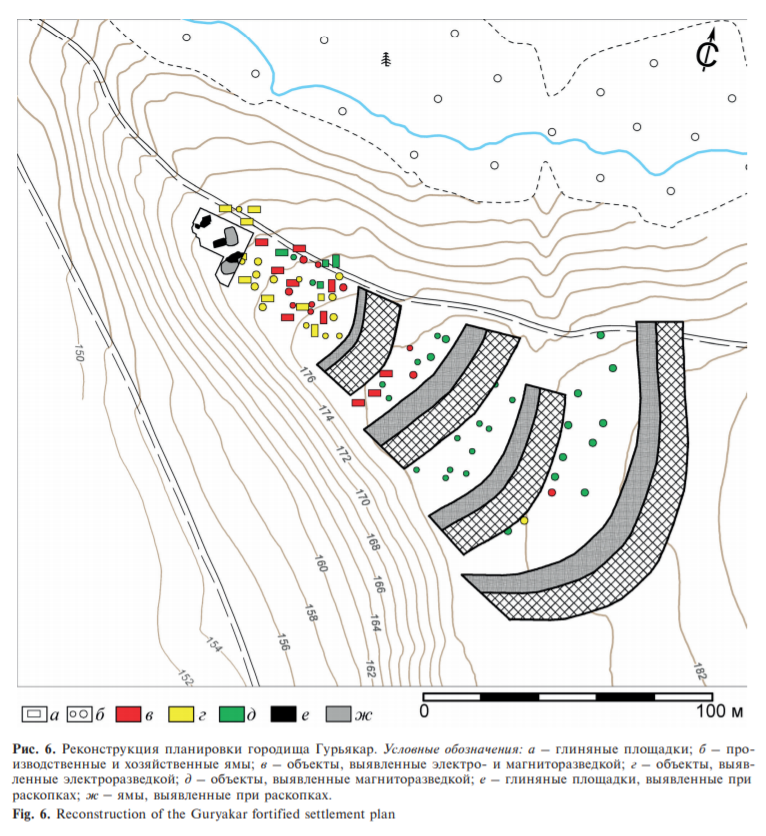

Гурьякар является третьим крупнейшим городищем чепецкой культуры и, наравне с Иднакаром и Учкакаром, рассматривается как опорный средневековый центр в бассейне р. Чепцы (Иванова, 1998. С. 218–224). Несмотря на то что городище впервые упоминается в переписях XVII в., Гурьякар практически не изучен археологически: осмотр проводили Н.Г. Первухин (1880-е гг.), А.П. Смирнов (1894 г.) и Т.И. Останина (1991 г.), в 1957 г. В.А. Семеновым был построен его топоплан и заложено два шурфа (Иванов и др., 2004. С. 119, 120). Лишь в 1979 г. М.Г. Иванова провела первые (и единственные) стационарные раскопки (Иванова, 1982). Раскоп площадью около 300 м2, был заложен на мысовой части поселения. Материалы раскопок доказали принадлежность Гурьякара к чепецкой культуре. Комплексные исследования городища позволили получить принципиально новые сведения об его структуре и планировке (рис. 6). На всей территории, на которой предполагалось наличие археологических объектов, проведены площадные геофизические исследования (электропрофилирование и магниторазведка). Измерения методом электротомографии выполнены по осевой линии площадки городища, дополнительные профили “пересекают” все оборонительные сооружения.

Традиционно для чепецких укрепленных поселений Гурьякар занимает мыс высокой коренной террасы. Со всех сторон, кроме юговосточной, напольной, поселение защищено крутыми склонами террасы и оврага. С напольной стороны площадка поселения ограничена оборонительными сооружениями. Предполагалось, что на Гурьякаре было три линии укреплений (Иванов и др., 2004. С. 119, 120). В настоящее время они слабо выражены в рельефе, что, вероятно, связано с многолетней распашкой территории городища. Комплексные геофизические исследования позволили выявить еще одну линию укреплений, расположенную между ранее известными второй и третьей линией обороны. Этот результат интересен не только для уточнения структуры поселения. Геофизические исследования позволили показать важное отличие в принципе расширения территории Гурьякара от других крупных чепецких городищ. При создании новых линий укреплений на Иднакаре и Учкакаре площадь поселений увеличивалась в три и более раз. При этом вновь “присоединенная” территория активно использовалась как зона обитания поселений: геофизическая съемка и раскопки фиксируют плотную застройку жилыми и хозяйственными сооружения (Иванова, Журбин, 2006; Журбин, Иванова, 2018). Таким образом, на Иднакаре и Учкакаре возведение очередной линии укреплений, защищающей дополнительно освоенную территорию, маркирует новый этап расширения и развития городища.

На Гурьякаре ширина “присоединенных” участков не превышает 20–25 м (рис. 6), при этом площадь защищенной части увеличивается не более чем в 1.5 раза. Кроме того, по данным геофизической съемки обитаемая часть поселения оставалась в границах внутренней (и, возможно, второй) линии укреплений. Между второй и четвертой (внешней) линиями обороны фиксируются немногочисленные заглубленные объекты, вероятно, связанные с пожароопасным производством (на магнитограмме им соответствуют контрастные биполярные аномалии). Предварительно можно предположить, что на этом поселении создавалась эшелонированная система укреплений, которая не предполагала увеличение площади обитаемой части городища.

Таким образом, в результате комплексных исследований получена уникальная по полноте информация для сравнительного анализа структуры и планировки всех трех крупнейших укрепленных поселений чепецкой культуры.

Возможности геофизики при изучении средневековых поселений бассейна р. Чепцы

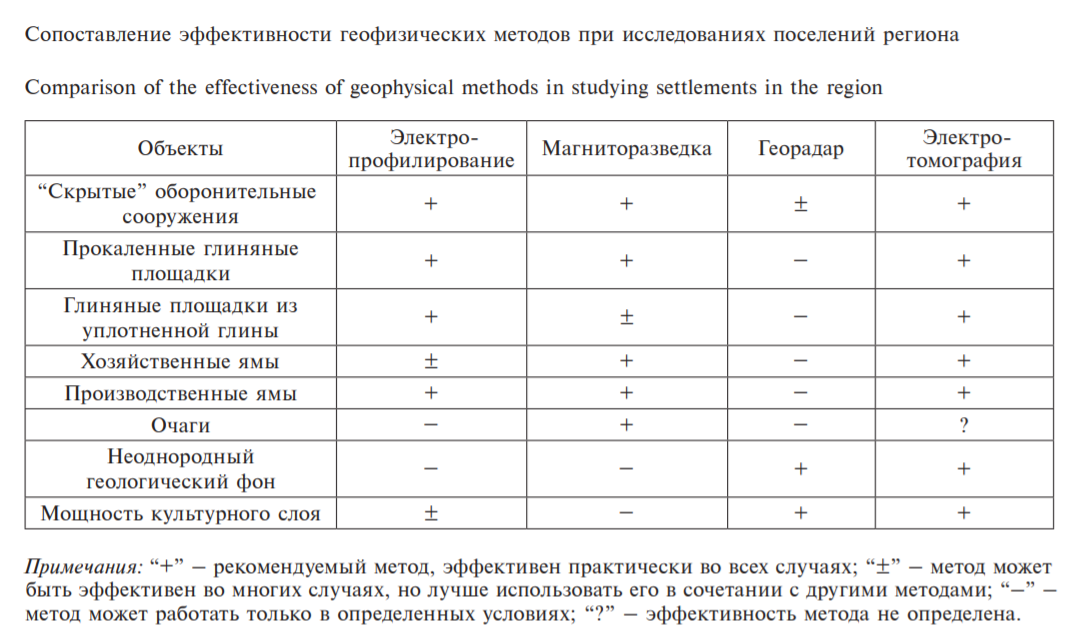

Результаты комплексных геофизических и археологических исследований шести городищ (Иднакар, Учкакар, Гурьякар, Садейкар, Весьякар, Эбгакар) и четырех селищ (Кушманские II и III, Гординское I и Хутор-Озерковское) региона показали, что наибольшая эффективность реконструкций достигается при последовательном многоуровневом наложении информации: площадное электропрофилирование (основной метод), магниторазведка и георадарная съемка (дополнительные методы), электротомография (уточняющий метод) (см. таблицу). Предложенный алгоритм применения методов малоглубинной геофизики определяется малым контрастом физических свойств элементов средневековых сооружений, а также значительными разрушениями культурного слоя археологических памятников в результате современной сельскохозяйственной деятельности. В большинстве случаев изучена вся территория поселений и прилегающие “фоновые” участки. Практически на всех поселениях геофизические данные подтверждены раскопками.

Основные результаты применения геофизических методов в археологических исследованиях региона заключаются в следующем:

– получена и обоснована оценка границ поселений и сохранности культурного слоя памятников;

– на шести поселениях выявлены неизвестные ранее линии укреплений (разрушены в древности или сглажены современной распашкой);

– восстановлена планировка, проведена оценка особенностей застройки на различных структурных частях всех поселений.

Опыт изучения представительной группы средневековых финно-угорских поселений бассейна р. Чепцы (поломская и чепецкая культуры) показал, что согласованное применение комплекса геофизических методов и целенаправленных археологических исследований позволяет существенно сократить площадь раскопок и одновременно повысить достоверность реконструкции поселений.

References

- 1. Ivanov A.G., Ivanova M.G., Ostanina T.I., Shutova N.I., 2004. Arkheologicheskaya karta severnykh rayonov Udmurtii [An archaeological map of the northern districts of Udmurtia]. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya RAN. 276 p.

- 2. Ivanova M.G., 1982. The fortified settlement of Guryakar. The results of investigations in 1979 // Srednevekovyye pamyatniki basseyna r. Cheptsy [Medieval sites of the Cheptsa River region]. M.G. Ivanova, ed. Izhevsk: Nauchno-issledovatel’skiy institutpri Sovete Ministrov Udmurtskoy ASSR, pp. 3–26. (In Russ.)

- 3. Ivanova M.G., 1988. Production facilities of the fortified settlement Idnakar. Novyye issledovaniya po drevney istorii Udmurtii [New research on the early history of Udmurtia]. M.G. Ivanova, ed. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya AN SSSR, pp. 119–142. (In Russ.)

- 4. Ivanova M.G., 1998. Idnakar: Drevneudmurtskoye gorodishche IX–XIII vv. [Idnakar: an early Udmurt fortified settlement of the 9th–13th centuries]. Izhevsk: Udmurtskiy institut istorii, yazyka i literatury Ural’skogo otdeleniya RAN. 294 p.

- 5. Ivanova M.G., 2012. Medieval fortified settlements of the Cheptsa river region: peculiarities of topography and planning pattern. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy [Yearbook of Finno-Ugric studies], 2. Izhevsk: Izdatel’stvo Udmurtskogo universiteta, pp. 48–56. (In Russ.)

- 6. Ivanova M.G., Chernykh E.M., 1992. Dwelling structures of the fortified settlement Idnakar of the 9th–13th centuries: (Excavations of 1990). Srednevekovyye drevnosti Volgo-Kam’ya [Medieval antiquities of the VolgaKama region]. G.A. Arkhipov, ed. Yoshkar-Ola: Mariyskiy nauchno-issledovatel’skiy institut yazyka, literatury i istorii, pp. 143–156. (In Russ.)

- 7. Ivanova M.G., Zhurbin I.V., 2006. An experience of interdisciplinary research of the early Udmurt fortified settlement Idnakar of the 9th–13th centuries. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia], 2(26), pp. 68–79. (In Russ.)

- 8. Ivanova M.G., Zhurbin I.V., 2014. Archaeological and geophysical studies of the medieval settlements in the river Cheptsa basin. Rossiyskaya arkheologiya [Russian archaeology], 1, pp. 40–53. (In Russ.)

- 9. Ivanova M.G., Zhurbin I.V., Kirillov A.N., 2013. Fortifications of the settlement Idnakar: main results of interdisciplinary research. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia], 2(54), pp. 108–119. (In Russ.)

- 10. Semenov V.A., 1979. Materials to the history of dwelling and economic structures in the 6th – the first half of the 9th century. Materialy arkheologicheskikh pamyatnikov Kamsko-Vyatskogo mezhdurech’ya [Materials of archaeological sites of the Kama-Vyatk interfluve]. R.D. Goldina, ed. Izhevsk: Nauchno-issledovatel’skiy institut pri Sovete Ministrov Udmurtskoy ASSR, pp. 119–157. (In Russ.)

- 11. Smirnov A.P., 1928. The Dondy-Kar fortified settlement. Trudy Nauchnogo obshchestva po izucheniyu Votskogo kraya [Proceedings of the Votsk Regional Scientific Society], IV. Moscow: Nauchnoye obshchestvo po izucheniyu Votskogo kraya, pp. 26–61. (In Russ.)

- 12. Zhurbin I.V., 2012. Shallow magnetometer survey in complex studies of medieval settlements of the Kama region (the Kushmanskoye fortified settlement) (Electronic source). Arkheologiya i geoinformatika [Archaeology and geoinformatics], 7. D.S. Korobov, ed. Moscow: IA RAN. CD-ROM. (In Russ.)

- 13. Zhurbin I.V., Ivanova M.G., 2018. Geophysical research of the Kushman fortified settlement of Uchkakar in the Kama region // Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia], 1, pp. 76–85. (In Russ.)