- PII

- S086960630005676-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005676-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 122-130

- Abstract

The article presents the results of a study of Sikachi-Alyan petroglyphs. Currently, about 440 images on 125 basalt boulders and vertical planes of rock outcrops are available for study. Annually, the data on the quantitative composition of Sikachi-Alyan petroglyphs change. On the one hand, this process shows a negative dynamic as the harsh natural conditions, especially, the spring ice drifts and the high water level in the Amur have a significant impact on the condition of the site conservation. On the other hand, annual studies, including those during rare periods of water recession to negative values, only for the last 15 years have revealed new images on 20 boulders in locations 1 and 2 of the Sikachi-Alyan petroglyphic complex. Found in 2016–2018, anthropomorphic and zoomorphic rock images made on individual basalt boulders in the Amur coastal zone have substantially replenished the corpus of petroglyphs of the Amur-Ussuri rock art province in the Russian Far East.

- Keywords

- Far East, the Amur-Ussuri province of rock art, Sikachi-Alyan, rock art, petroglyphs, anthropomorphic face masks, zoomorphic figures

- Date of publication

- 23.08.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 1084

Последние годы довольно активно и успешно проводятся исследования памятников накального искусства, расположенных в географической части Нижнего Амура на Дальнем Востоке России. Эти работы в первую очередь связаны с документированием и мониторингом петроглифов, попадающих в зону периодического затопления прибрежной полосы р. Амур и ее притоков. В результате исследований обработана и проанализирована обширная информация, определены факторы деструкции наскальных изображений, выявлен ряд петроглифов, представленный антропоморфными и зооморфными образами, обозначены возможные пути сохранения памятников в окружающем природно-историческом ландшафте (Ласкин, 2012, 2016; Ласкин, Дэвлет, 2013, 2017; Дэвлет, Ласкин, 2015, 2017). Организатором и бессменным научным руководителем этих исследований всегда была Екатерина Георгиевна Дэвлет – талантливый ученый, руководитель Центра палеоискусства Института археологии РАН, крупнейший специалист в области изучения памятников наскального искусства. К большому сожалению, жизнь этого замечательного человека преждевременно оборвалась в августе 2018 г. Благодаря ее огромным усилиям и неисчерпаемой работоспособности воплощались самые смелые и передовые идеи по изучению, документированию и сохранению петроглифов Амура с применением современных методов, новейших технических средств, сложной аппаратуры и компьютерных программ. Она собрала и сплотила вокруг себя дружный коллектив исследователей, специалистов и просто энтузиастов, которым далеко небезразлична судьба необычайно информативных, ярких и неповторимых образов петроглифов Амура и Уссури.

Особенности художественных и технологических традиций, объединенных в ряде памятников Нижнего Амура, позволили исследователям выделить своеобразную Амуро-Уссурийскую провинцию наскального искусства на Дальнем Востоке России (Дэвлет Е., Дэвлет М., 2005. С. 12, 13). Такие значимые местонахождения, как Сикачи-А лян, Шереметьево и Кия, в середине XX в. были документированы экспедициями под руководством А.П. Окладникова, но до настоящего времени хранят в себе потенциал новых открытий. Эти открытия в первую очередь связаны с природным фактором, влияющим в большей или меньшей степени на тот или иной памятник и его исторически сложившийся окружающий ландшафт.

Для петроглифов Сикачи-Аляна интенсивность природного влияния выражается прежде всего в сложной и необратимой гидрологической ситуации. Здесь наскальные изображения, в основной своей массе выбитые на базальтовых валунах, расположены в периодически затапливаемой прибрежной полосе р. Амур и постоянно подвергаются воздействию воды, льда, песчаных и иловых отложений. Наиболее значительное действие на сикачи-алянские петроглифы оказывает ежегодный весенний ледоход на Амуре. Благодаря большим глубинам и скорости течения внушительные по площади и толщине плиты льда с легкостью переворачивают базальтовые глыбы, а некоторые даже перемещают на другие места. Еще во время своих исследований А.П. Окладников замечал, что камни во время ледохода переворачивает вниз рисунками или совсем может завалить другими глыбами (Окладников, 1971. С. 3). В результате таких смещений многие петроглифы, в том числе и когда-то наблюдаемые, скорее всего, сейчас могут располагаться на плоскости, являющейся основанием камня, и поэтому не видимы, а при новом перемещении вновь окажутся доступны. Обнаружить ранее не документированные петроглифы представляется не так часто, и необходимое условие – низкий уровень воды в Амуре (Ласкин, 2007; Дэвлет, Ласкин, 2014). Средний многолетний уровень Амура, по данным водомерного поста № 18, который установлен в г. Хабаровске (в 60 км выше по течению Амура от с. Сикачи-А лян), за период с 1896 г. составляет +35 см, а для летнего периода этот уровень принят на отметке +270 см. Аномальные паводки на Амуре, по многолетним наблюдениям, случались в 1897 г. (+642 см) и последний в 2013 г. (+808 см). Летом 2003 г. уровень Амура был зафиксирован на низкой отметке в –75 см. Тогда в рамках работ по подготовке проекта зон охраны петроглифов Сикачи-А ляна во втором пункте комплекса выявлено 12 новых камней с антропоморфными и зооморфными изображениями (Ласкин, Дыминский, 2006; Ласкин, 2007). Учитывая факт, что А.П. Окладников применил на Сикачи-Аляне сплошную нумерацию для камней с петроглифами для всех шести пунктов, а также принимая во внимание возможное дальнейшее выявление новых петроглифов, обнаруженным валунам с петроглифами в каждом пункте к порядковому номеру добавлялась цифра “0”. Кроме этого, проведенный в 2003 г. сравнительный анализ современного местоположения камней с петроглифами со схемами 1950-х годов, выполненными А.П. Окладниковым, установил, что за прошедшие 55 лет более 25 камней с изображениями оказались перевернутыми или перемещенными на другие места. За период с 2013 по 2015 г. исследований на Сикачи-Аляне в пункте 1 зафиксировано пять новых камней с петроглифами (Дэвлет, Ласкин, 2015).

С 2016 г. на памятниках наскального искусства Амуро-Уссурийского региона проходят совместные исследования Хабаровского краевого центра охраны памятников, Института археологии РАН и Лаборатории RSSDA, связанные с документированием петроглифов и их ландшафтного окружения с применением современных методов и средств геоинформационных систем, спутниковой геодезии, аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования, фотограмметрического моделирования. В рамках этих исследований в границах пунктов 1 и 2 Сикачи-Аляна выявлен ряд новых петроглифов.

Сикачи-Алян. Пункт 1

Камень 9. Детальное описание камня приведено еще А.П. Окладниковым. На восточной вертикальной грани большой подпрямоугольной глыбы базальта – групповое изображение из четырех фигур лошадей, на северной вертикальной грани – изображение лесной птицы и змей. При тщательном исследовании южной вертикальной грани камня в нижней части выявлена антропоморфная личина. Глаза миндалевидной формы оконтурены глубоким желобком, соприкасаются друг с другом у переносицы. От слабо проявляющегося внешнего контура личины расходятся в стороны лучи-отростки “сияние” (рис. 1). Поразительно, что за долгие годы изучения этого камня никто не обратил особого внимания на его южную, как предполагалось, пустую грань. Удачное совпадение угла естественного освещения и опытный взгляд Екатерины Георгиевны (именно она обнаружила этот петроглиф), вот что помогло обнаружить новую личину на давно известном валуне. Это изображение стало уже шестым, выявленным по счету в пункте 1 Сикачи-Аляна, после исследований А.П. Окладникова.

Сикачи-Алян. Пункт 2

Камень 013. Валун средних размеров подтреугольной формы расположен одиночно севернее охранного знака. В верхнем углу восточной вертикальной грани широким желобком выбита антропоморфная личина сердцевидной формы. Глаза и рот показаны в виде округлых ямок-лунок (рис. 2). На горизонтальной плоскости камня – еще две парциальные личины, у которых также глаза и рот выполнены в виде округлых ямок-лунок.

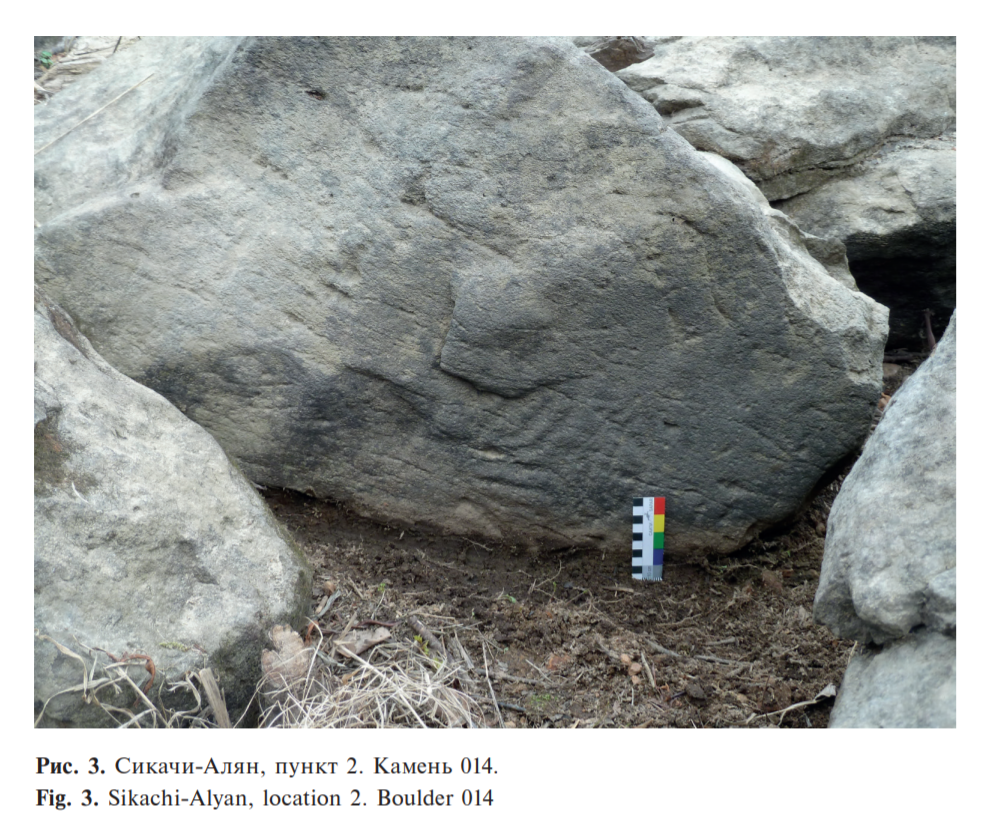

Камень 014. Камень подтреугольной формы расположен в скоплении немного западнее камня 74. У нижней кромки южной вертикальной грани выявлена личина овальной формы. Половина внутреннего контура заполнена расходящимися полудугами (рис. 3). Изображение сильно затерто, поэтому очертания глаз, рта и носа не просматриваются.

Летом 2018 г. уровень Амура у Хабаровска опустился до небывалых –120 см. Была обследована прибрежная полоса и открывшиеся валуны в пункте 2 на предмет обнаружения камней с петроглифами, которые на протяжении многих лет были недоступны, а также возможного выявления новых петроглифов. Поиск затруднял внушительный слой ила на прибрежных камнях, сформировавшийся при постепенном падении уровня воды и стремительно превращающийся под воздействием солнечных лучей в твердую корку. При исследованиях удалось зафиксировать несколько новых зооморфных фигур, некоторые из них во фрагментарном (неполном) виде.

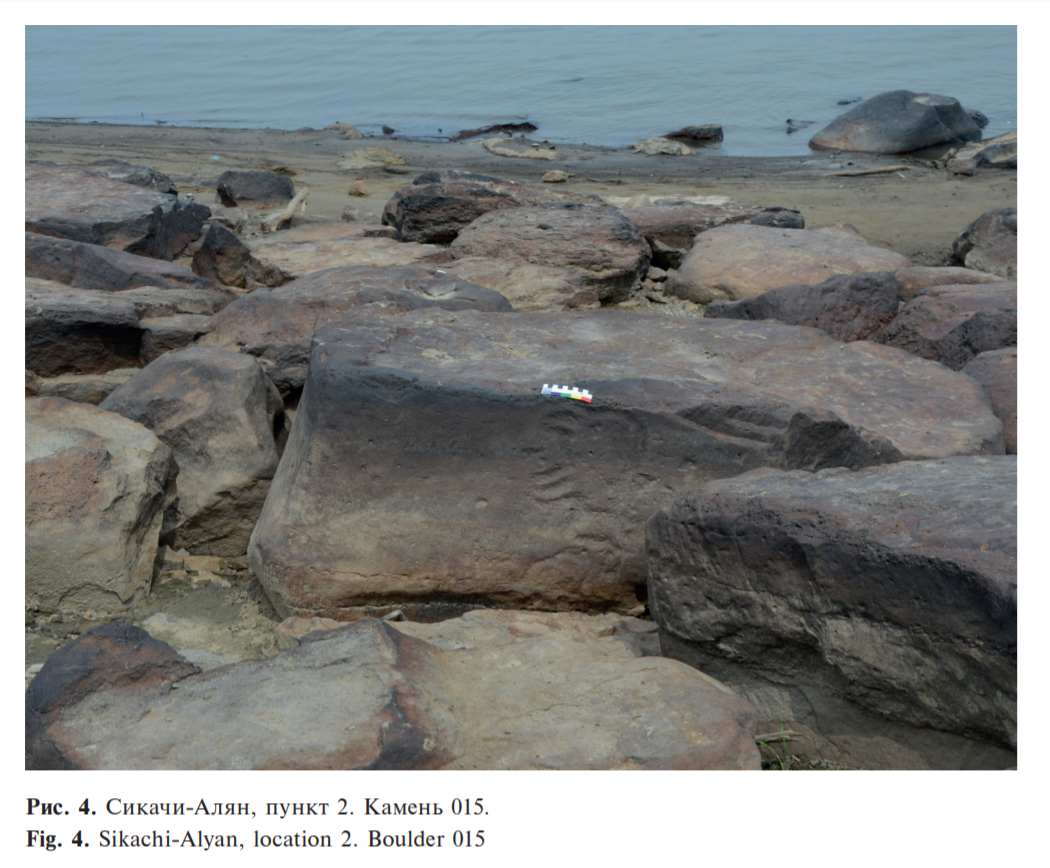

Камень 015. Большой валун подпрямоугольной формы расположен в восточной части пункта 2, к юго-востоку от выявленного в 2003 г. камня 05. На южной вертикальной грани камня – фигура лося (рис. 4). Контур, отчетливо показывающий округлое туловище животного, четыре ноги, морду с ушами, выполнен широким желобком. По отсутствию на голове рогов и округлому большому животу можно судить, что изображена именно самка лося, ждущая потомство. Ориентация изображения говорит о том, что камень явно перевернут на 90° от своего первоначального положения и, скорее всего, был перекрыт ранее другим рядом лежащим валуном, а при перемещении последнего под воздействием ледохода открылась и плоскость с петроглифом.

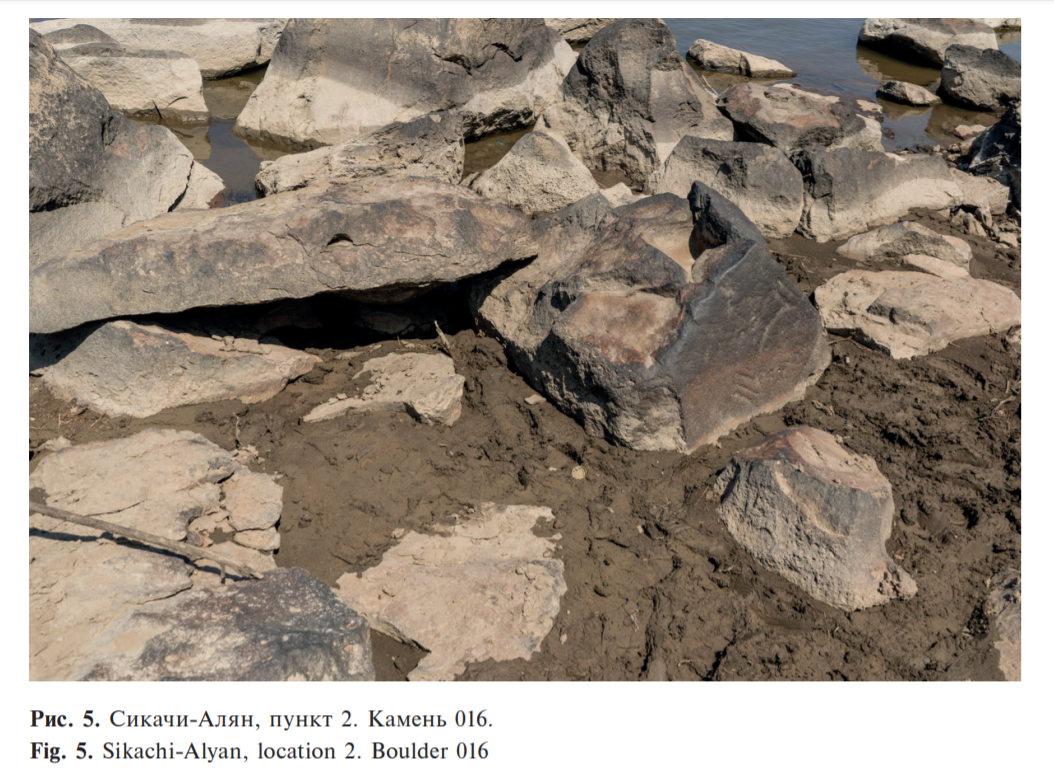

Камень 016. Валун средних размеров расположен в центральной части пункта 2 в затопляемой зоне, весь в сильных сколах и трещинах примерно на 1/3 заглублен в ил. На южной вертикальной грани камня видна нижняя часть зооморфной фигуры, вероятнее всего лося (рис. 5). Широким отчетливым желобком показано крупное овальное туловище животного и четыре ноги. В случае высвобождения данного камня из слоя ила изображение, вероятно, откроется в полную величину. По отвисшему книзу округлому брюху фигуры животного, как и в предыдущем случае, можно судить, что это изображение самки. Ориентация выполненного петроглифа говорит о том, что камень неоднократно переворачивало и перемещало ледоходом.

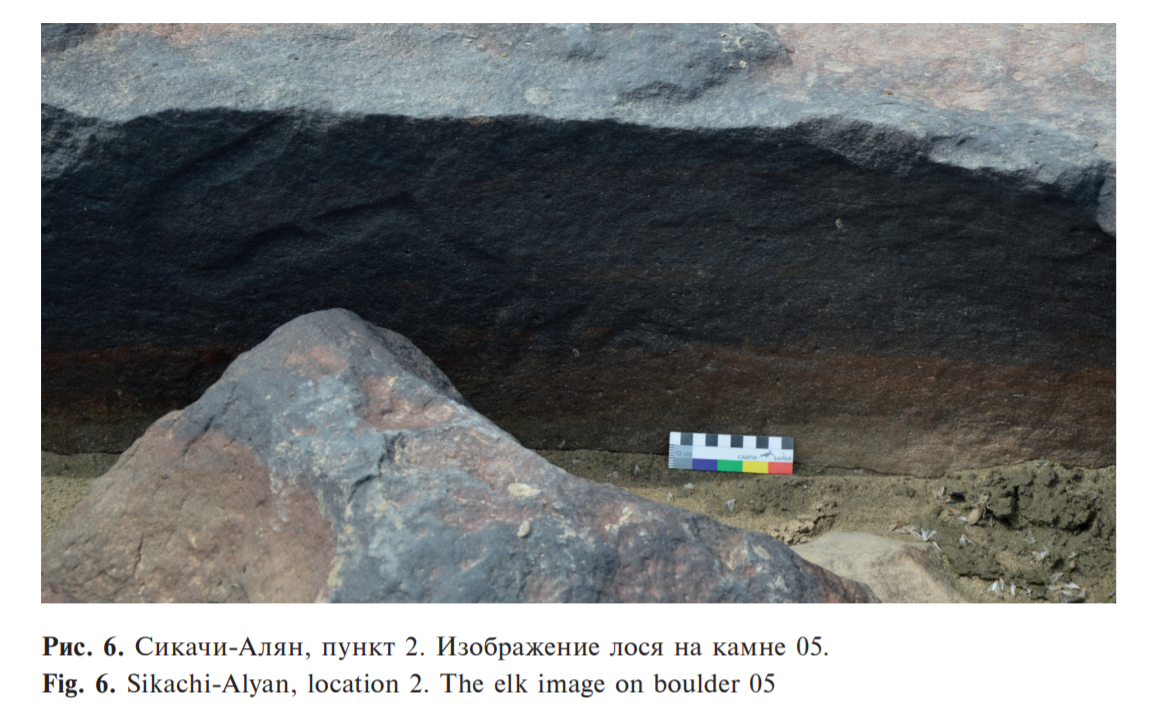

Дополнительное изображение удалось зафиксировать на уже выявленном в 2003 г. камне 05. Тогда на вертикальной восточной грани большого плоского расколотого валуна было зафиксировано изображение плывущего лося (Ласкин, 2007. С. 140). В результате перемещения ледоходом рядом лежащего камня высвободилась часть соседней плоскости, представляющей собой небольшой уступ. На этом уступе в 2018 г. выявлена еще одна фигура лося в неполном контуре (рис. 6). Отчетливо видны характерные для данного вида копытных морда и большая часть туловища животного с четырьмя ногами внизу. Верхняя часть базальтовой глыбы когда-то была утрачена в результате мощного скола горизонтальной поверхности.

Ситуация, когда уровень Амура падает до отметки –70 см и ниже, позволяет не только обнаруживать новые петроглифы, но и вести работы по поиску тех изображений, которые были скрыты под водой длительное время, порой десятки лет. Если рассмотреть статистику только относительно пункта 2 петроглифов Сикачи-Аляна за последнее десятилетие, то ориентировочно 20% камней с петроглифами, описанных А.П. Окладниковым в 50-х годах XX в., никто больше не видел. Еще 10% из общего количества можно наблюдать лишь периодически, при максимально низких уровнях Амура, в том числе эти данные относятся и к 12 новым камням, обнаруженным в 2003 г. при уровне –75 см (Дэвлет, Ласкин, 2015. С. 98).

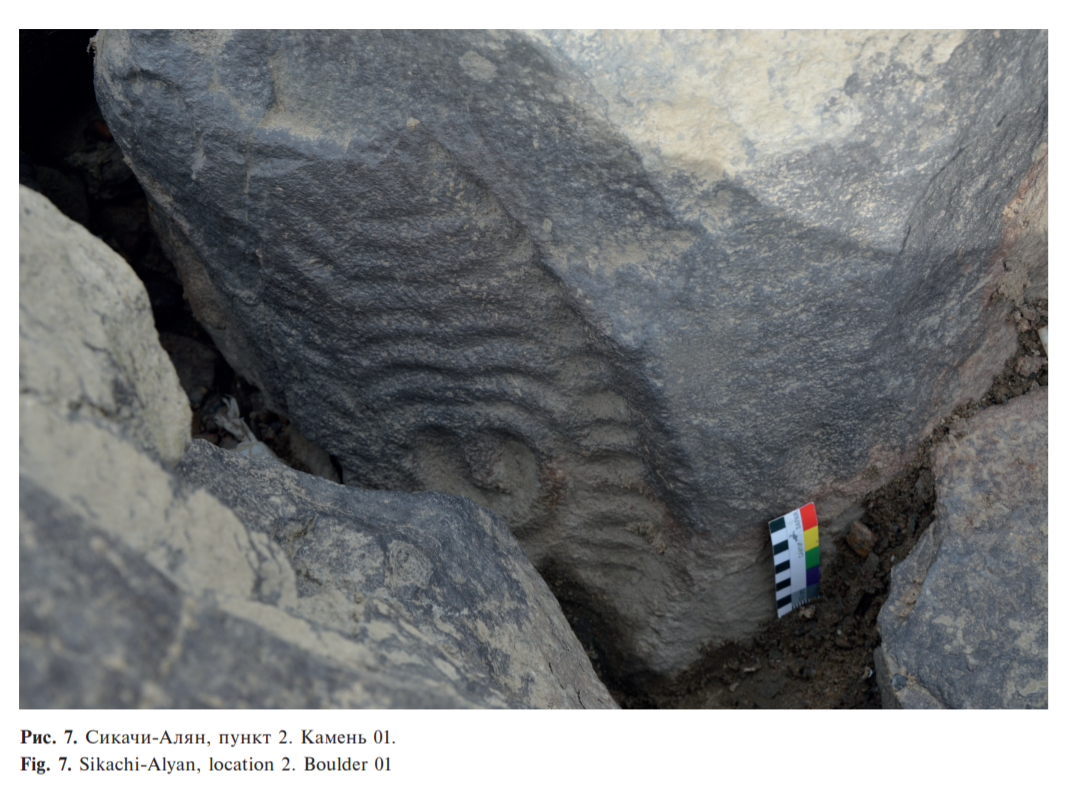

Из этого списка редко наблюдаемых петроглифов летом 2018 г. при уровне Амура –120 см зафиксировано порядка восьми камней. Из них можно отметить камень 01, выявленный в 2003 г., который на протяжении 15 лет был не наблюдаем. Это валун средних размеров, расположенный в северо-западной части пункта, со всех сторон прижат соседними валунами. Крупная рельефная личина, выполненная на двух смежных вертикальных гранях, имеет сердцевидный контур, внутреннее пространство полностью заполнено горизонтальными волнообразными желобками, в центральной части рельефно выделяются крупные глаза сердцевидной формы (рис. 7). Нижняя часть личины не видима, заглублена в ил. Антропоморфная личина, выполненная в таком художественном оформлении, пока единственная среди петроглифов Амуро-Уссурийского региона.

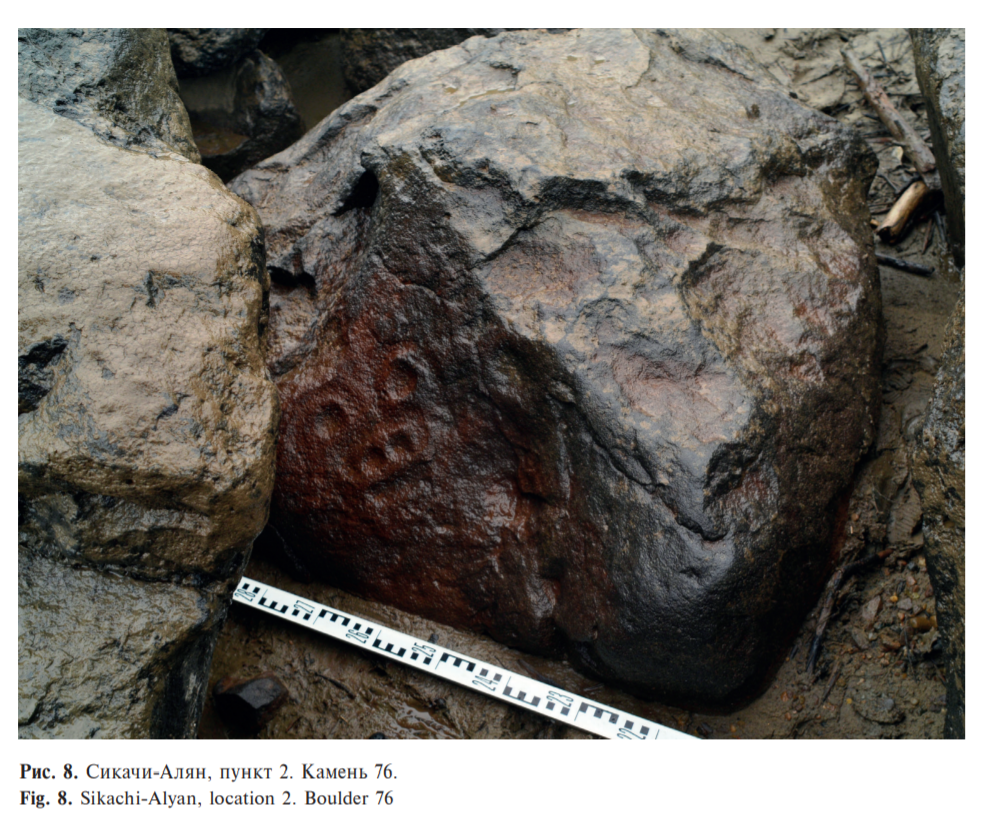

Удалось зафиксировать еще одну личину, не характерного для Сикачи-А ляна художественного образа, выполненную на камне 76, обнаруженную более полувека назад А.П. Окладниковым. Камень пирамидальной формы зажат со всех сторон другими валунами. На северной, обращенной к реке вертикальной грани, изображение личины-маски какого-то мифического существа (рис. 8). Огромные глаза, под которыми располагается такой же большой и широкий нос с раздутыми ноздрями, ниже широким желобком в виде овала показан рот. Изображение всем своим обликом передает устрашающий вид, достигнутый художественными средствами.

Проведенные исследования еще раз подтверждают вывод о ключевой важности уровня воды в Амуре, который влияет на доступность петроглифов Сикачи-А ляна. Строительство искусственных гидротехнических сооружений, таких как дамба Малышевской РЭБ флота, Бурейская ГЭС, находящихся выше по течению, существенно изменили гидрологическую ситуацию на Нижнем Амуре. Все реже случаются периоды, когда уровень реки опускается ниже нулевой отметки, в то же время отмечается увеличение периода обводненности с ежегодным повышением среднего многолетнего уровня. В весенний и летний периоды участились предпаводковые ситуации с отметками +4-5 м с полным затоплением поймы Амура и угрозы наводнений, последнее из которых случилось в 2013 г. с максимальными отметками выше 8 м. Эти неутешительные для ценного объекта историко-культурного и природного наследия данные обусловливают дальнейшую стратегию по сохранению петроглифов Сикачи-Аляна, связанную с идеей искусственного изменения положения камней с петроглифами путем перемещения их на незатопляемые площадки на территории памятника. Такое решение позволило бы рационально использовать памятник наскального искусства в качестве туристического объекта с возможностью круглогодичного проведения экскурсий.

References

- 1. Devlet E.G., Devlet M.A., 2005. Mify v kamne: Mir naskal’nogo iskusstva Rossii [Myths in stone: The world of rock art in Russia]. Moscow: Aleteya. 472 p.

- 2. Devlet E.G., Laskin A.R., 2015. Petroglyphs of Khabarovsk Territory: the results of monitoring the impact of the 2013 Amur and Ussuri flooding. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archaeology, ethnology and anthropology of Eurasia], vol. 43, no. 4, pp. 94–105. (In Russ.)

- 3. Devlet E.G., Laskin A.R., 2017. The condition of Sikachi-Alyan petroglyphs: natural and anthropogenic impact. Arkheologiya CIRCUM-PASIFIC: Pamyati I.Ya. Shevkomuda [Archaeology CIRCUM-PACIFIC: In memory of I.Ya. Shevkomud]. S.V. Batarshev, A.M. Shipovalov, eds. Vladivostok: Tikhook. izd. “Rubezh”, pp. 252–265. (In Russ.)

- 4. Laskin A.R., 2007. Prospects for the further study and preservation of Sikachi-Alyan petroglyphs. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archaeology, ethnology and anthropology of Eurasia], 2, pp. 136–142. (In Russ.)

- 5. Laskin A.R., 2012. Studies of Sheremetyevo petroglyphs in Khabarovsk Territory. Dal’nevostochno-sibirskiye drevnosti: sb. nauchnykh trudov, posv. 70-letiyu so dnya rozhd. V.E. Medvedeva [Far Eastern and Siberian antiquities: a collection of papers to the 70 th anniv. of V.E. Medvedev]. A.P. Derevyanko, ed. Novosibirsk: IAET SO RAN, pp. 51–54. (In Russ.)

- 6. Laskin A.R., 2016. Petroglyphs of Sikachi-Alyan. Prospects for inscription on the UNESCO World Heritage List. Arkheologicheskoye naslediya Sibiri i Tsentral’noy Azii (problemy interpretatsii i sokhraneniya): materialy konf. [The archaeological heritage of Siberia and Central Asia (issues of interpretation and preservation): Proceed. of the conf.]. V.V. Bobrov, ed. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, pp. 264–267. (In Russ.)

- 7. Laskin A.R., Devlet E.G., 2013. New petroglyphs on the Ussuri River in Khabarovsk Territory. PIFK [Journal of historical, philological, and cultural studies], 4 (42), pp. 209–216. (In Russ.)

- 8. Laskin A.R., Devlet E.G., 2017. Petroglyphs of the AmurUssuri province: new discoveries and statistical data. Trudy V (XXI) Vseros. arkheol. s”yezda v Barnaule – Belokurikhe [Works of the V (XXI) All-Russian Archaeological Congress in Barnaul – Belokurikha], III. A.P. Derevyanko, A.A. Tishkin, eds. Barnaul: Izd. Alt. univ., pp. 116–121. (In Russ.)

- 9. Laskin A.R., Dyminskiy S.A., 2006. New SikachiAlyan petroglyphs. Pyatyye Grodekovskiye chteniya: materialy konferentsii “Amur – doroga tysyacheletiy” [The Fifth Grodekov readings: Proceedings of the conference “Amur – the route of millennia”], 1. S.V. Goncharova, ed. Khabarovsk: Khabar. muzey, pp. 165–169. (In Russ.)

- 10. Okladnikov A.P., 1971. Petroglify Nizhnego Amura [Petroglyphs of the Lower Amur]. Leningrad: Nauka. 329 p.