- Код статьи

- S086960630005679-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630005679-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 158-170

- Аннотация

Статья представляет новые находки на окраине древнерусского Смоленска. Уточнены границы и определена площадь города на начало XIII в. (220 га). На юго-восточной окраине Смоленска выявлен участок резкой границы территории, застроенной в XII–XIII вв., и прилегающего поля. Обоснован тезис о максимальном протяжении городской территории на юг вплоть до современной площади Победы. В то же время установлено, что территория Авраамиева монастыря не входила в черту древнерусской застройки. Описываются результаты раскопок ювелирной мастерской второй половины XI в. на восточной окраине Смоленска, где изготавливались бронзовые амулеты, украшения и предметы христианской пластики. На западной окраине правобережной части города на берегу р. Городянка (200 м от церкви XII в. Петра и Павла) выявлены следы деятельности стекольной или стеклоделательной мастерской XII–XIII вв. Находки, связанные с этой мастерской, – куски стекла-сырца, капли стеклянной массы, фрагменты плинф и керамики с натеками стекла, а также обломки разноцветных оконниц, которые предположительно изготавливались здесь.

- Ключевые слова

- древнерусский Смоленск, границы города, ювелирная, стеклоделательная мастерская, амулеты, оконницы

- Дата публикации

- 23.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 1122

Исследование окраин древнерусского Смоленска важ но по нескольк им при чинам. Во-первых, очень актуальной задачей является выяснение размеров городского поселения в период его максимального развития в конце XII – середине XIII в. Во-вторых, на окраине древнерусского города сохранились древности первой половины XIII в. в относительно “чистом” виде. Городская территория в XIV в. сжалась, как шагреневая кожа, поэтому древнерусский культурный слой XII–XIII вв. на окраине оказался перекрытым существенно более поздними наслоениями, которые легко отделяются. Таким образом, в результате наличия “горизонтальной стратиграфии” удается уточнить хронологию некоторых типов изделий. В-третьих, на окраинах Смоленска, как показали исследования, располагались ремесленные центры, связанные с огнеопасными производствами. Эти объекты, ювелирная и стеклоделательная мастерские, – ценнейшие археологические источники.

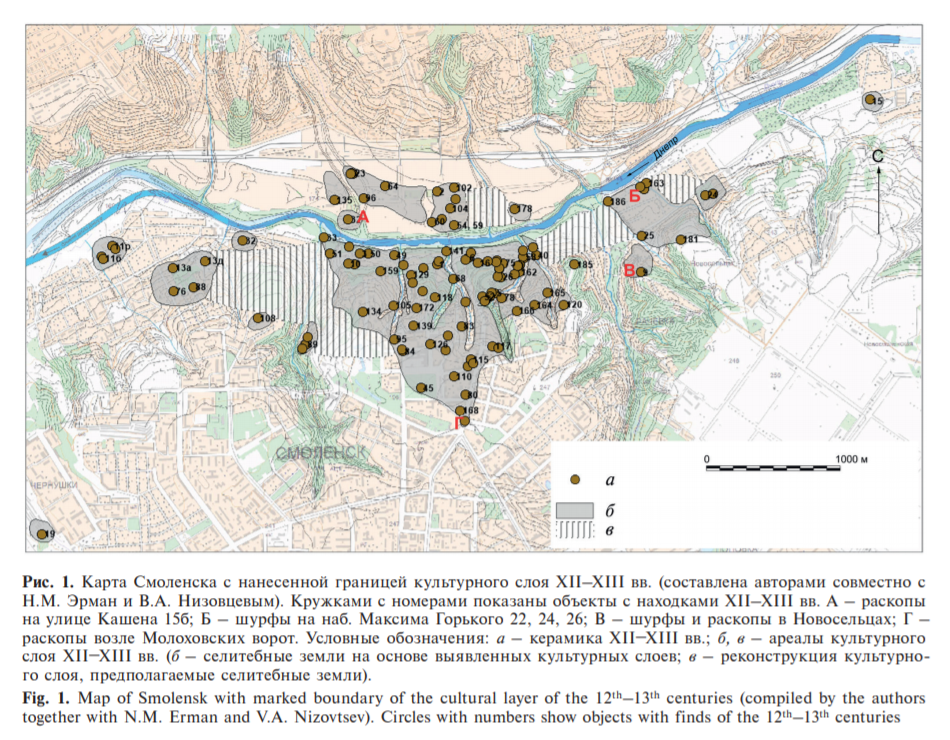

В статье в первую очередь представлены материалы раскопок Смоленской экспедиции ИА РАН, проведенные в 2014–2018 гг. (рис. 1). Они дают представление о периферии города в нескольких важнейших направлениях – на левобережье Днепра в восточном и южном направлениях, на правобережье – в западном направлении. Перечислим ключевые объекты: 1) разведочные раскопки на набережной Днепра (ул. Набережная Максима Горького, бывш. ул. Набережная) в районе Рачевки (восточная окраина города); 2) раскопы в строящемся микрорайоне Новосельцы, расположенные на высоком берегу над Рачевкой, и раскоп на территории Авраамиева монастыря (юго-восточная окраина города); 3) участок наблюдений в районе здания гостиницы “Смоленск” возле бывших Молоховских ворот (южное направление); 4) раскопы на правом берегу р. Городянка в районе ц. Петра и Павла на правом берегу Днепра (западное направление).

Смоленский пригород Рачевка занимает нижний уровень долины Днепра и тянется к востоку от речки Рачевка до ручья, верховья которого находятся в районе Окопного кладбища. Более возвышенная тыловая часть поймы была густо заселена в XII–XIII вв. На двухкилометровом участке от левого берега Рачевки до ручья Протока вдоль бывшей улицы Великой, а затем Окопной (ныне ул. Соболева) сохранились остатки четырех церквей XII–XIII вв. (Сапожников, 2016. Рис. 42).

Исследования 2014–2016 гг. позволили выявить границы распространения древнерусского слоя вдоль кромки левого берега Днепра. Оказалось, что от устья Рачевки на восток до безымянного ручья, протекающего в трубе под современным 1-м переулком Горького, встречаются находки керамики XI в., а далее выше по течению Днепра еще на 500 м (как минимум) простирается слой с находками XII–XIII вв. На левом (западном) берегу упомянутого выше безымянного ручья в 2015 г. обнаружены остатки ювелирной маcтерской второй половины XI в., удаленной от русла Днепра на 70–100 м. Результаты первого сезона исследований этой мастерской опубликованы (Кренке и др., 2016). Второй сезон работ, проводившихся на соседнем дворовладении (наб. М. Горького, 22), оказался не менее продуктивным. Шурфами выявлена ограда, разделявшая две усадьбы ювелиров. Ориентирована ограда была параллельно берегу Днепра и перпендикулярно руслу ручья. Ограда представляла собой плетень, основание которого было углублено в канавку. Находки, связанные с ювелирным производством, залегали по обе стороны от плетня в основании культурного слоя над материком (нижние 10–20 см). В комплекс этих находок входили многочисленные обломки тиглей, капли бронзы, куски сырья в виде прокованного медного прутка (рис. 2, 15), стержень литника с обломанными готовыми изделиями (рис. 2, 16 ) и готовые вещи. Керамика, которая сопровождала этот комплекс, может датироваться второй половиной XI в. (рис. 2, 18–25).

Среди вещей есть украшения, амулеты и христианская пластика. Конечно, только относительно некоторых вещей можно с уверенностью говорить, что они были произведены в данной мастерской. К таким вещам относятся заготовки украшений, например еще не согнутые пластины колец, в том числе с необработанными заусенцами (рис. 2, 12). Относительно других вещей можно сомневаться. Допустима версия, что мы имеем дело с ломом, собранным для переплавки. Однако версия, что возле забора ограды скопилась именно бракованная (?) продукция мастерской, на наш взгляд, более вероятна. Аргументом в пользу того, что найденные предметы – это именно продукция мастерской, служит серийность изделий. Так, найдено три почти тождественные ложечки-амулета, четыре нательных креста сходной стилистики. Важно, что в комплексе присутствует подвеска “смоленского типа” – конек (левкрота). Данный экземпляр (рис. 2, 11) не вполне закончен, сохранились заусенцы и не прорезаны уши. Это уже третья подвеска, найденная в ходе работ нашей экспедиции в Смоленске. Таким образом, предположение Б.А. Рыбакова о том, что центр производства древнерусских амулетов следует искать “или в самом Смоленске, или поблизости от него” (Рыбаков, 1948. С. 458) становится все более вероятным. Большой интерес представляет серия нательных крестов (рис. 2, 5–8). Лопасти имеют округлое завершение и небольшие боковые “отростки”. Один из крестов имеет отличие – на нем изображено очень схематичное распятие (рис. 2, 6 ). Аналогичный крест был найден на Троицком раскопе в Великом Новгороде в слое конца XI – первой четверти XII в. (Покровская и др., 2017. Рис. 6, 3). В комплексе находок есть и уникальный предмет, которому мы пока не нашли аналогии (рис. 2, 9), – обломок заготовки перстня или браслета с литым изображением птиц (уточек).

Керамика, которая сопровождала комплекс металлических изделий, имеет характерные особенности (рис. 2, 18–25 ). Она сделана из светложгущейся, почти белой глины, на донцах горшков обычно имеются клейма, венчики сохраняют редуцированные манжеты. Все эти признаки не характерны для смоленской керамики XII в., которая хорошо известна по раскопам Д.А. Авдусина на ул. Соболева. Судя по белорусским и южнорусским аналогиям, подобный керамический комплекс следует датировать второй половиной XI в. В XII в. специализация усадьбы изменилась. В вышележащем пласте с керамикой XII в. уже отсутствовали массовые находки, связанные с бронзолитейным производством, – тигли, выплески бронзы.

Таким образом, работы на Рачевке позволили установить, что здесь, на восточной окраине распространения древнерусского культурного слоя Смоленска, в конце XI в. находились по крайней мере два двора мастеров-ювелиров.

На высоком коренном берегу Днепра над Рачевкой до недавнего времени были поля. Сейчас строится микрорайон Новосельцы. Эта местность в старину носила название “Черторига”. Юго-восточнее, в верховьях Окопного оврага, ранее существовала д. Новоселки. Н.В. Сапожников, вслед за С.П. Писаревым, предположительно локализовал здесь так называемую Веденецкую сотню города XVI–XVII вв. (Сапожников, 2016. С. 103, 176. Рис. 39). “Веденец” означает “пришлого человека, переселенца”, т.е. территория сотни была заселена переселенцами.

Известно, что некоторые долинные участки Рачевского предместья были во владении церкви еще с древнерусского времени (Сапожников, 2016. С. 106). Однако вряд ли вся территория Рачевки и кромки коренного берега целиком могла принадлежать исключительно церкви, о чем косвенно свидетельствует и известный акт 1495 г., грамота великого князя литовского Александра смоленскому епископу Иосифу: “Дали есмо к церкви Божои Пречистой Соборной (..) (мъстцо) почонши от реки Большое Рачовы обапол дороги Великое, што идет къ перевозу об одну сторону до Днъпра, а об другую сторону дороги уверхъ Днъпра за Малую Рачовку (…) сто и двадцать чъловековъ дворовъ посадити прихожими людьми, Москвичи и Тферичи” (Акты…, 1846. С. 167). Далее в грамоте уточняется, что “мъстца церковные звъчные” были у владыки по всему городу, но именно в это время епископ стал собирать всех своих людей в одно место на Рачове (здесь и далее выделено авторами). Содержание акта косвенно дает понять, что до 1495 г. имелись в Рачевском предместье участки (и, вероятно, довольно большие), не относившиеся еще к юрисдикции церкви. Кроме того, в документе содержится упоминание Великой дороги, шедшей в старину примерно по трассе современной ул. Соболева по территории Рачевки. На гравюре Гондиуса 1632–1634 гг. исследованное место показано пустырем с редкими деревьями.

На краю склона высокого берега были заложены шурфы и затем два раскопа общей площадью 900 м2. Раскопки показали, что под пахотным слоем на краю высокого берега сконцентрировано множество ям с материалом древнерусского времени. Выше по склону древнерусские ямы отсутствуют. Здесь прослежены лишь канавки-межи, разделявшие наделы позднесредневековых полей. Таким образом, была выявлена граница участка, заселенного в древнерусское время.

В ямах собран иск лючительно однородный керамический и вещевой наборы, в целом укладывающиеся в рамки второй половины XII – середины XIII в. Индивидуальных находок обнаружено мало, но они типичны для древнерусского Смоленска поры его расцвета. Это и обломки стеклянных браслетов (рис. 3, 6–10), бронзовый бубенчик со щелевидной прорезью (рис. 3, 3), керамический светильник киевского типа (рис. 3, 14 ), цилиндрический замок с обмедненной поверхностью (рис. 3, 2), железные пряжка (рис. 3, 4), инструмент, похожий на чекан (рис. 3, 5 ), а также писало (рис. 3, 1). Эта находка особенно ценна, так как характерна именно для городских поселений. Писало из Новосельцев, согласно новгородской хронологии, датируется XIII в., оно относится к типу 11, по А.Ф. Медведеву (1960) и Б.Б. Овчинниковой (2000. Рис. 18). Писала в Смоленске были встречены неоднократно, известно более 10 находок (Асташова, 1999; Пронин и др., 2011). Аналогичное писало происходит из раскопа XI на ул. Соболева (ярус 14). Ярус датируется XIII в. (Урьева, 1991). Керамический набор из ямы 22 в Новосельцах, где было найдено писало, вполне соответствует этой дате (рис. 3, 11–13).

Необычны находки фрагментов керамических плиток с желтой мажущейся краской (необожженная полива?) на поверхности, а также многочисленных обломков плинф без следов раствора. Плинфы, как правило, встречаются в отложениях в центре Смоленска и вблизи руин древнерусских храмов, но в нашем случае эти фрагменты стоит, возможно, связывать с находящимися поблизости на склонах Окопного оврага и склоне коренного берега Днепра (ближе к церкви на Малой Рачевке) развалинами кирпичеобжигательных печей древнерусского времени. Ближайший древнерусский храм, остатки которого были исследованы Н.Н. Ворониным и П.А. Раппопортом в 1965–1967 гг. на Окопном кладбище в 500 м к северо-востоку от раскопа 2, был датирован ими концом XII – началом XIII в., а у соседних церквей на М. Рачевке и Собора на Протоке были найдены плинфообжигательные печи1 (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 288–299, 318).

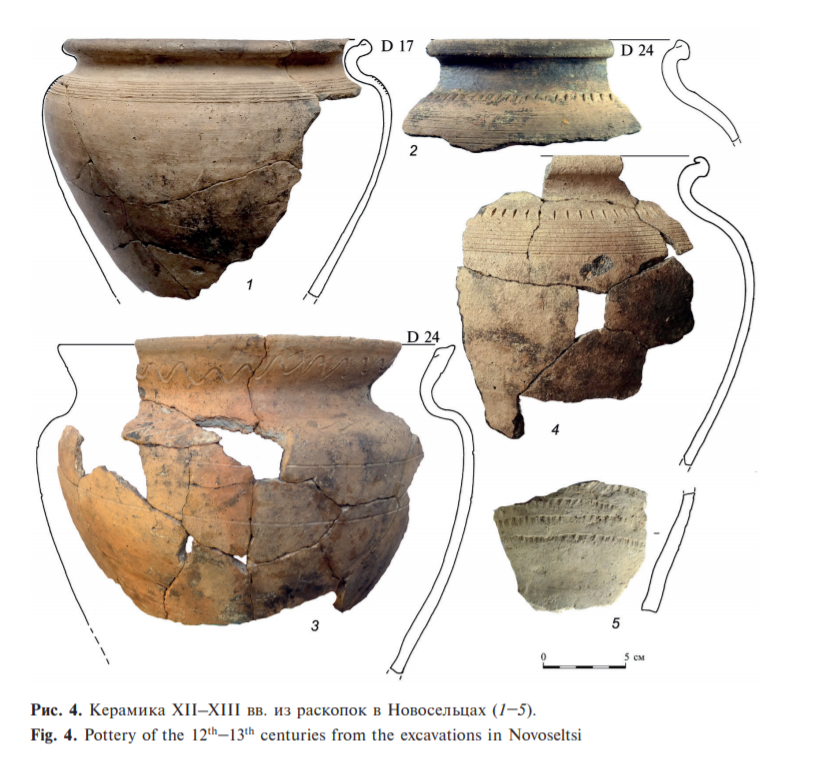

Общая численность собранной кол лекции керамики раскопов и шурфов превышает 2.5 тыс. фрагментов. Это, как правило, горшки среднего размера, с диаметром горла 16–24 см, с S-образным профилем венчика, край которого загнут вовнутрь, образуя изнутри упор для удержания края керамической крышки (рис. 4). Плечико под венчиком сосуда у таких горшков украшено орнаментом из сочетания горизонтального ряда косых насечек-наколов с многорядной горизонтальной линейной неглубокой нарезкой, идущей чуть пониже. Тесто сосудов с примесью среднего песка, обжиг иногда плохой (керамика при мытье “мажется”), но есть и качественные фрагменты.

Однако в коллекции имеются и такие фрагменты, про которые можно полагать, что они датируются достаточно узко. Высокошейный сосуд c раструбным венчиком, орнаментированный широкой двурядной волной в сочетании с широкополосной горизонтальной нарезкой по тулову (рис. 4, 3), был найден в яме-погребе 45. Аналогии есть в коллекции из раскопок известного курганного могильника Туринщина (находится в 5 км к юго-востоку от раскопа). Погребение 18, где был найден горшок, скорее всего, относится к первой половине XII в. (Шмидт, 2001. С. 92. Табл. б\н, 1). Тождественный горшок был найден при наших раскопках 2015 г. в яме постройки XII–XIII вв. возле Троицкого монастыря на Кловке (к западу от Смоленска). Важно отметить наличие в комплексе поливной древнерусской посуды.

Обращают на себя внимание и фрагменты керамики редкого для древнерусского Смоленска типа – развал белоглиняного сосуда со сплошным орнаментом тулова в виде следов зубчатого колесика (рис. 4, 5 ). Такая керамика чаще встречается к востоку и северо-востоку от Смоленской земли, к примеру, в раскопках подмосковных и тверских средневековых памятников XII в. Фрагменты импортной амфорной тары, найденные в нескольких ямах и непосредственно в слое вне ям, типичны для культурного слоя города второй половины XII – начала XIII в.

В целом, важно отметить, что комплекс из Новосельцев неотличим от набора находок из города. Мы не знаем, каким юридическим статусом обладало население древнерусских Новосельцев, но с точки зрения материальной культуры оно входило в ареал городской территории Смоленска.

Опорными точками для определения южной окраины древнерусского Смоленска являются раскопы на месте Авраамиева монастыря, в районе городского Лопатинского сада и возле Молоховских ворот (ныне утрачены), через которые проходила основная магистраль от Днепра на юг в сторону Киева – своего рода “Кардо Максимус” Смоленска.

Земляной оборонительный вал Смоленска, опоясывающий город с южной стороны, был изучен четыре раза: два разреза выполнены в районе Авраамиева монастыря Н.В. Сапожниковым и нами в 2018 г.; раскопки вала на площади Победы непосредственно возле Молоховских ворот провел в 2010–2011 гг. Г.Н. Пронин (Пронин, Соболь, 2012); в районе городского Лопатинского сада в 1978 г. – Н.В. Сапожников. Лишь в одном случае – возле Молоховских ворот – обнаружены следы поселения XII–XIII вв. Во всех остальных случаях получен достоверный отрицательный ответ – древнего поселения XII–XIII вв. на месте насыпки вала не было. При раскопках возле Молоховских ворот найдены шиферные пряслица, стеклянный браслет (Пронин, Соболь, 2012. Рис. 63) и керамика, которую авторы раскопок ошибочно отнесли к XVI в. На самом деле, это типичная керамика XII–XIII вв. (Пронин, Соболь, 2012. Рис. 69, 3, 4, 6 ). Вблизи от этого раскопа аналогичная керамика XII– XIII вв. в единичных экземплярах обнаружена в 2014, 2015 гг. при наблюдениях за прокладкой коммуникаций в сквере за памятником Василию Теркину и при реконструкции гостиницы “Смоленск”. Важно отметить, что культурный слой этого времени не зафиксирован. Видимо район площади Победы – это крайняя южная точка селитебного массива Смоленска, вытянувшегося узким “языком” на юг вдоль дороги.

В 2018 г. Смоленская экспедиция ИА РАН провела раскопки на участке будущего строительства аквапарка в Заднепровье на ул. Кашена (бывш. Петропавловская), вл. 15б. Этот участок расположен на равном расстоянии между берегом Днепра и древнерусской ц. Петра и Павла на уровне высокой поймы (8-9 м над урезом воды в Днепре); он также практически вплотную примыкает с запада к руслу ручья Городянка, ныне заключенного в трубу.

Площадь раскопов составила 570 м2. Отложения культурного слоя оказались маломощными – не более 0.5 м. В верхней части – это слой XVIII–XX вв. Под ним сохранился местами нарушенный древнерусский слой XII– XIII вв. Основная масса древних находок концентрировалась в ямах от построек и ямах хозяйственного назначения. Датировка этих ям не вызывает сомнения. В них найдено более 6 тыс. фрагментов типичной древнерусской керамики, из которых удалось восстановить 10 целых форм (рис. 5), а также другие предметы обихода.

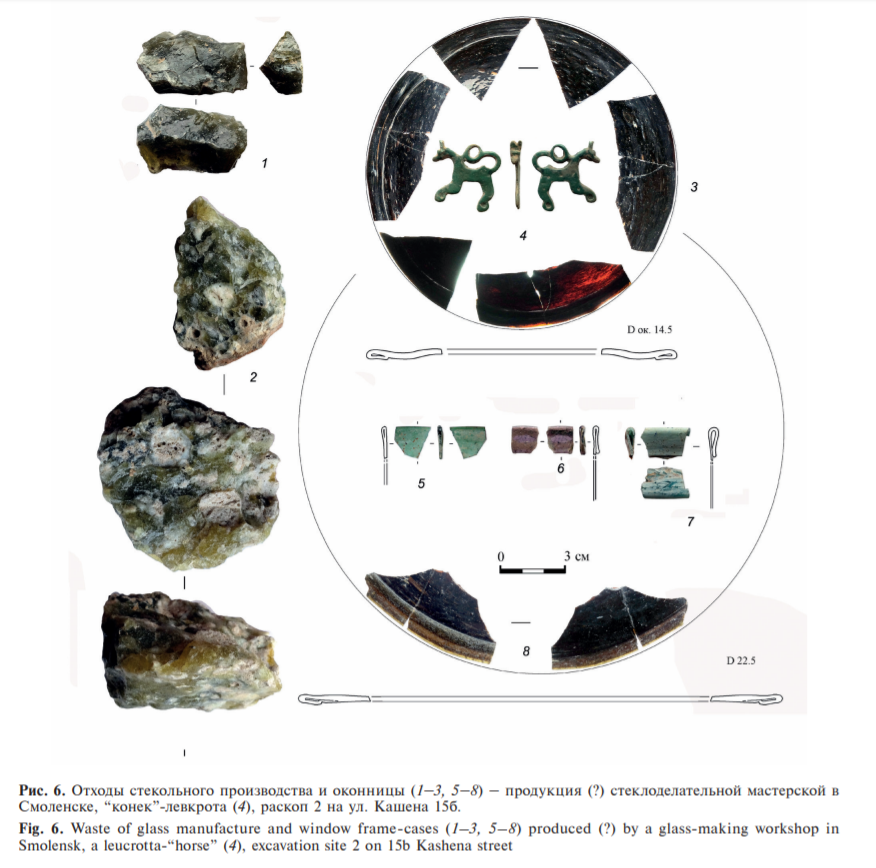

Среди изученных ям этого времени следует особо выделить два объекта. Первый – это огромный по своим габаритам погреб размерами 5.5 × 5.5 м и глубиной около 2.5, выявленный в центре раскопа 1 ближе к руслу речки Городянка. Погреб был укреплен по углам мощными столбами-опорами, а вдоль стен также были ряды менее толстых бревен, вплотную стоявших вертикально. На полу погреба обнаружен глиняный светильник киевского типа. Судя по находкам керамики и вещей, погреб был выкопан примерно в середине XII в. и просуществовал недолго, а затем его деревянная конструкция была разобрана, а сама яма засыпана культурным слоем этого же времени. В этой засыпи найдено множество бракованных плинф (применявшихся, вероятно, при строительстве ближайшей к раскопу ц. Петра и Павла). Особое внимание обратили на себя массивные обломки кирпичей и прокаленной глиняной обмазки, на которых присутствовал расплав стекловидной массы.

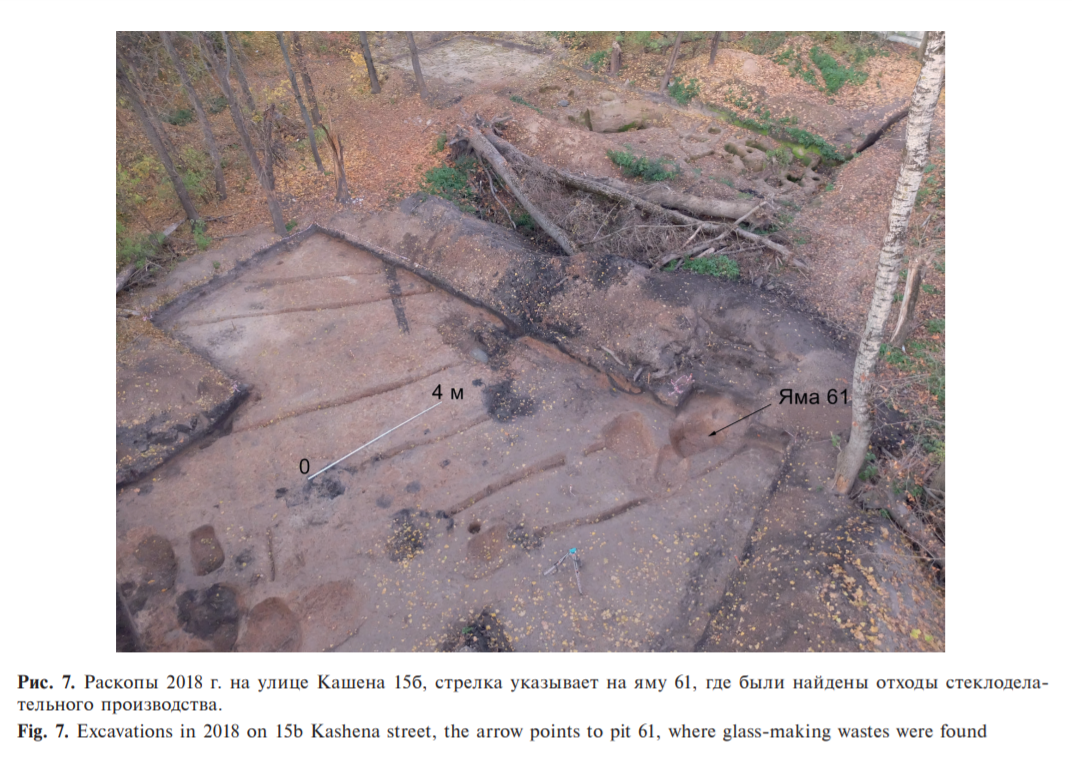

При исследовании раскопа 2 в заполнении типичной небольшой древнерусской ямы-погребка 61, уходившей в восточный борт изу чавшейся площади, стали встречаться такие же фрагменты прокаленной обмазки и кирпичей с прикипевшей к ним стекловидной массой. Стало ясно, что обнаружены следы стеклоделательного производства древнерусского Смоленска. Верх заполнения ямы 61 был перекрыт развалом большого древнерусского горшка, так что не было никаких сомнений в датировке находок из нижней части заполнения ямы.

Наиболее достоверные свидетельства наличия стеклоделательной мастерской – куски неиспользованного стекла из ямы 61, некоторые из них с прикипевшими фрагментами плинф (рис. 6, 1, 2), фрагменты горшков со стекловидной массой внутри и с подтеками стекла на внешней поверхности, капли стекла и стеклянная “сосулька”. Вместе с отходами производства в яме найдены обломки оконниц разных цветов – темно-рубинового, зеленоватого, голубого (рис. 6, 3, 5–8). Очевидно, что печи мастерской находились неподалеку, вероятно, к югу от раскопа, т.е. ближе к Днепру. О том, какие изделия по своему составу соответствуют производившемуся здесь стеклу и какой была мастерская – полного цикла или вторичной переработки готового стеклянного сырья, можно будет сказать после выполнения химических анализов. Важно также отметить, что в западной части раскопа 2 ям почти не было, как и не было их в северной части обоих раскопов. Здесь прослеживались лишь позднесредневековые полевые межи, как в Новосельцах (рис. 7). Таким образом, можно предположить, что стеклоделательная мастерская и примыкавшие к ней сооружения составляли некий “остров”, отделенный от застройки, окружавшей ц. Петра и Павла. В керамической коллекции описанных выше раскопов нет ни одного венчика от горшка XI в. Самой ранней находкой является амулет – конек (левкрота), лежавший на материке (рис. 6, 4). Нужно отметить, что данный амулет имеет отличия от находки из мастерской на Рачевке. Главное отличие – иная форма спины и хвоста “конька”. Форма изделия с Рачевки более простая и, возможно, оно более древнее. Таким образом, начало освоения приустьевого участка правого берега речки Городянка, вероятно, относится к началу XII в. После XIII в. жизнь здесь надолго замирает.

Итак, полученные результаты позволяют несколько детализировать предложенную нами ранее карту распространения культурного слоя Смоленска XII–XIII вв. (Ершов и др., 2017), показать специфику использования окраин города, где размещались огнеопасные ремесленные производства. Приблизительный подсчет площади Смоленска (выполнено в программе SAS.планета), проведенный без вычетов неудобных для заселения крутых склонов оврагов, показал, что площадь города первой половины XIII в. на максимуме его развития равнялась 220 га (190 га – левобережная часть, 30 – правобережная). Участки, где культурный слой предполагается, но пока не выявлен (отмечены штриховкой на рис. 1), в расчет не включались. Достоверно установлено существенное сокращение городской территории после XIII в.

Особенно следует отметить научную значимость открытий ювелирной мастерской второй половины XI в., давшей большой ассортимент изделий, про которые с большей или меньшей уверенностью можно теперь утверждать, что они производились в Смоленске, а также стеклоделательной мастерской XII–начала XIII в., обслуживавшей, вероятно, церковное строительство (изготовление оконниц).

Таким образом, две выявленные мастерские тяготеют к двум противоположным окраинам города – западной и восточной. Но они также тяготеют и к Днепру. Важно подчеркнуть этот последний факт. Еще один комплекс ювелирных мастерских, занимавших два (?) двора, находился на левом берегу Днепра в средней части города. На это указывают находки литейных форм для изготовления ромбощитковых височных колец и прочие отходы ювелирного производства в раскопах Д.А. Авдусина УС-XI на ул. Соболева (Асташова, 1990).

Авторы благодарят Л.В. Покровскую за ценные консультации; И.Н. Кузину и Е.К. Столярову за помощь в интерпретации находок из стекла, П.Г. Дервиза и М.В. Лаврикова за реставрацию находок из металла.

Библиография

- 1. Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1. СПб.: Тип. II Отд. Е.И.В. канц., 1846. 375 с., 39 с.

- 2. Асташова Н.И. Хронология смоленских древностей // Археологический сборник. М.: ГИМ, 1999 (Труды ГИМ; вып. 111). С. 111–119.

- 3. Асташова Н.И. Ювелирное ремесло и изделия из цветного металла средневекового Смоленска // Проблемы археологии Евразии. М.: ГИМ, 1990 (Труды ГИМ; вып. 74). С. 93–101.

- 4. Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII–XIII вв. Л.: Наука, 1979. 413 с.

- 5. Ершов И.Н., Кренке Н.А., Муренцева Т.Ю., Олейников О.М., Раева В.А. Источниковая база по археологии Смоленска VIII–XIII вв. // РА. 2017. № 1. С. 64–80.

- 6. Кренке Н.А., Ершов И.Н., Муренцева Т.Ю., Хаврин С.В. Ювелирная мастерская XI в. на Рачевке в Смоленске // КСИА. 2016. Вып. 245, ч. II. C. 7–28.

- 7. Медведев А.Ф. Древнерусские писала XI–XV вв. // СА. 1960. № 2. С. 63–88.

- 8. Овчинникова Б.Б. Писала-стилосы древнего Новгорода X–XV вв. (свод археологического источника) // Новгородская Русь: историческое пространство и культурное наследие. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000 (Проблемы истории России; вып. 3). С. 45–105.

- 9. Покровская Л.В., Степанов А.М., Сингх В.К. Нательные кресты, крестовидные и крестовключенные привески XI – начала XII в. (по материалам Троицких XIII и XIV раскопов) // В камне и бронзе: сб. ст. в честь Анны Песковой / Ред.- сост.: А.Е. Мусин, О.А. Щеглова. СПб.: ИИМК РАН: Невская кн. тип., 2017 (Труды ИИМК РАН; т. 48). С. 467–474.

- 10. Пронин Г.Н., Соболь В.Е., Гусаков М.Г. Древний Смоленск. Археология Пятницкого конца. Смоленск: Изд. Флиманкова И.А., 2011. 208 с.

- 11. Пронин Г.Н., Соболь В.Е. Оборонительные укрепления Смоленска конца XVI–XVII в. у Молоховских ворот. Смоленск: Свиток, 2012. 120 с.

- 12. Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1948. 792 с.

- 13. Сапожников Н.В. Историческая топография древнего Смоленска. Смоленск: Свиток, 2016. 192 с.

- 14. Урьева А.Ф. Хронология и стратиграфия раскопа УС-V в Смоленске // Смоленск и Гнездово. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 80–104.

- 15. Шмидт Е.А. Курганы у д. Туринщина в Смоленском районе // Смоленские древности. Вып. 1. Смоленск: Смолен. обл. тип., 2001. С. 5–112.