- PII

- S086960630009721-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630009721-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 37-51

- Abstract

The article analyzes the Eneolithic ceramic complex from the archaeological site Koksharovsky Hill – Yuryino settlement in the forest area of the Middle Trans-Urals. The assemblage is represented by two cultural types: the Ayat and the Shuvakish ones. They are characterized by round-bottomed, weakly profiled ware with simple linear, often repeating, patterns, made mainly by comb stamping. However, the ornamental scheme of a number of Ayat vessels also includes geometric patterns: chains of overlapping and shaded triangles facing upwards, shaded rhombuses, a rhombic grid, etc. It is possible to trace the continuity of the Eneolithic ware from the Late Neolithic cultures – both Basyanovsky and, especially, Poludenka. At the same time, new features emerged in comparison with the Neolithic period. These include such a detail as a non-pronounced short neck in the shape of Eneolithic ware, the disappearance of massive bulges from the inner side of the vessels, especially characteristic of the Poludenka pottery, and the inclusion of the horizontal row of pits in the vessel ornamental composition. These pits located in the neck to shoulder transition area on either the outside or inside surface form “pearls” on the opposite side of the vessel wall. Radiocarbon dates (2s) 4452–4050 and 4274–3938 BC obtained from two fragments of Ayat pottery correspond to the late Neolithic and choronologically locate this site in the beginning of the Eneolithic in the region.

- Keywords

- Trans-Urals, Koksharovsky Hill, Yuryino settlement, Eneolithic, Ayat culture, Shuvakish type of pottery, chronology

- Date of publication

- 23.09.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 307

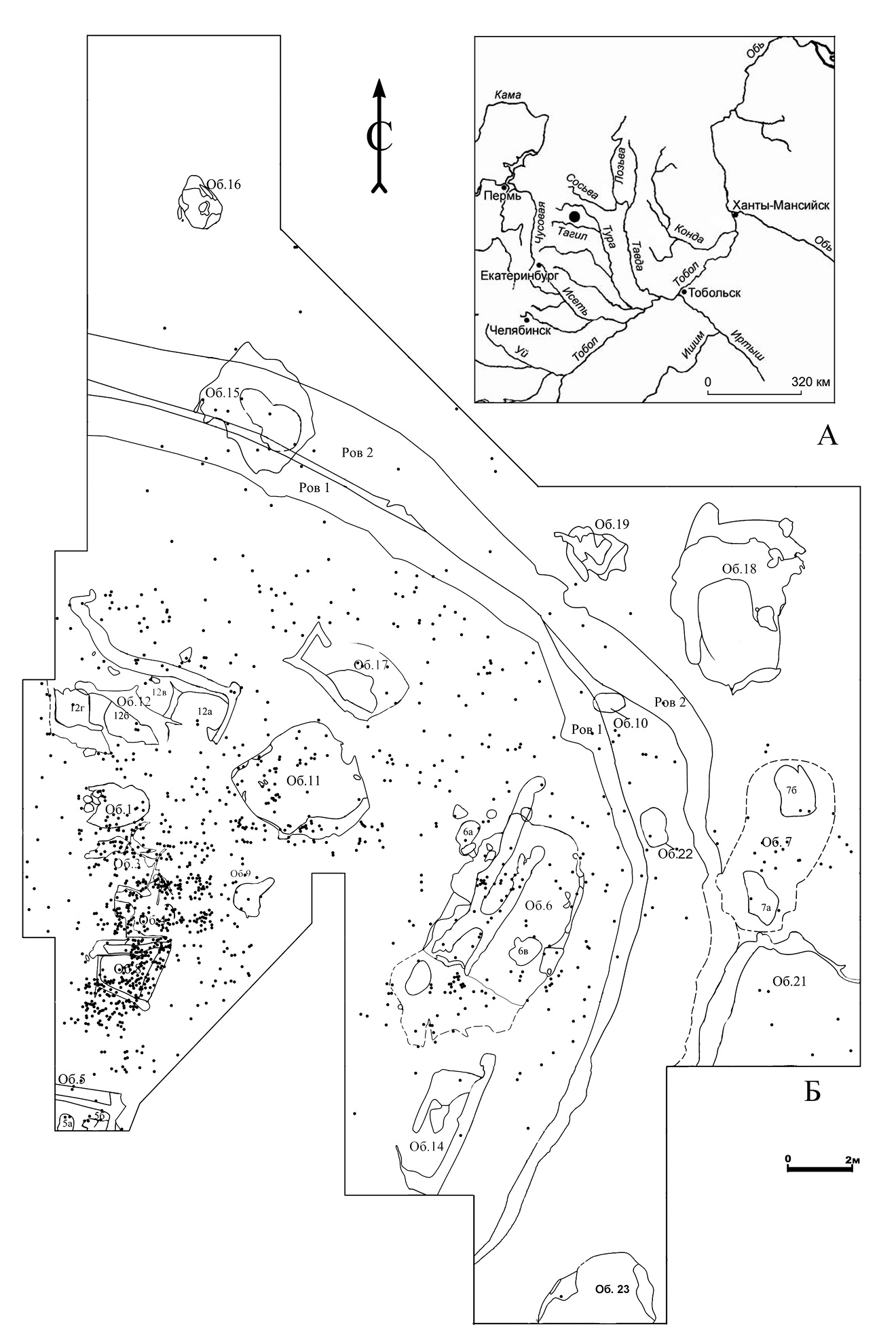

Памятник археологии федерального значения «Кокшаровский холм – Юрьинское поселение» находится на южном берегу Юрьинского озера в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области на границе горно-лесной зоны Среднего Зауралья и Зауральского пенеплена (рис. 1а). Кокшаровский холм известен, прежде всего, как святилище эпохи неолита, расположенного в центре Юрьинского поселения, жители которого его и возвели (Шорин, 2003, 2010). Причем, неолитический этап его существования представлен всеми известными для региона типами керамики: кошкинский, кокшаровско-юрьинский (козловский), полуденский и басьяновский (боборыкинский). Время их существования охватывает всю эпоху неолита: с середины VII до ¾ V тыс. до н.э. в калиброванных значениях дат (см., например: Шорин, 2010; Шорин, Шорина, 2011а, 2018). Энеолитический же комплекс, который сменил на памятнике поздненеолитические полуденский и басьяновский, публикуется впервые. Он меньше по численности и представлен только поселенческими артефактами двух родственных, но разных в археологическом отношении культурных типов: аятский и шувакишский.

К сожалению, как и на подавляющем большинстве многослойных и нестратифицированных памятников региона при изучении любой эпохи каменного века крайне трудно достоверно связать с той или иной культурной традицией комплексы каменного инвентаря, поэтому анализ энеолитических артефактов сведен к характеристике особенностей керамических комплексов этих двух культурных типов.

К эпохе энеолита на памятнике отнесено более тысячи фрагментов шеек, стенок и единичных днищ не менее чем от 150 сосудов. Из них шувакишский тип представлен фрагментами развала только одного сосуда, остальные характеризуют аятский керамический комплекс.

Рис. 1. Географическое положение и план памятника археологии “Кокшаровский холм – Юрьинское поселение”: А – карта расположения памятника; Б – распространение энеолитической керамики по площади памятника. Fig. 1. Geographical location and a plan of the archaeological site Koksharovsky Hill – Yuryino settlement: A – map of the site location; Б – distribution of Eneolithic pottery over the area of the site

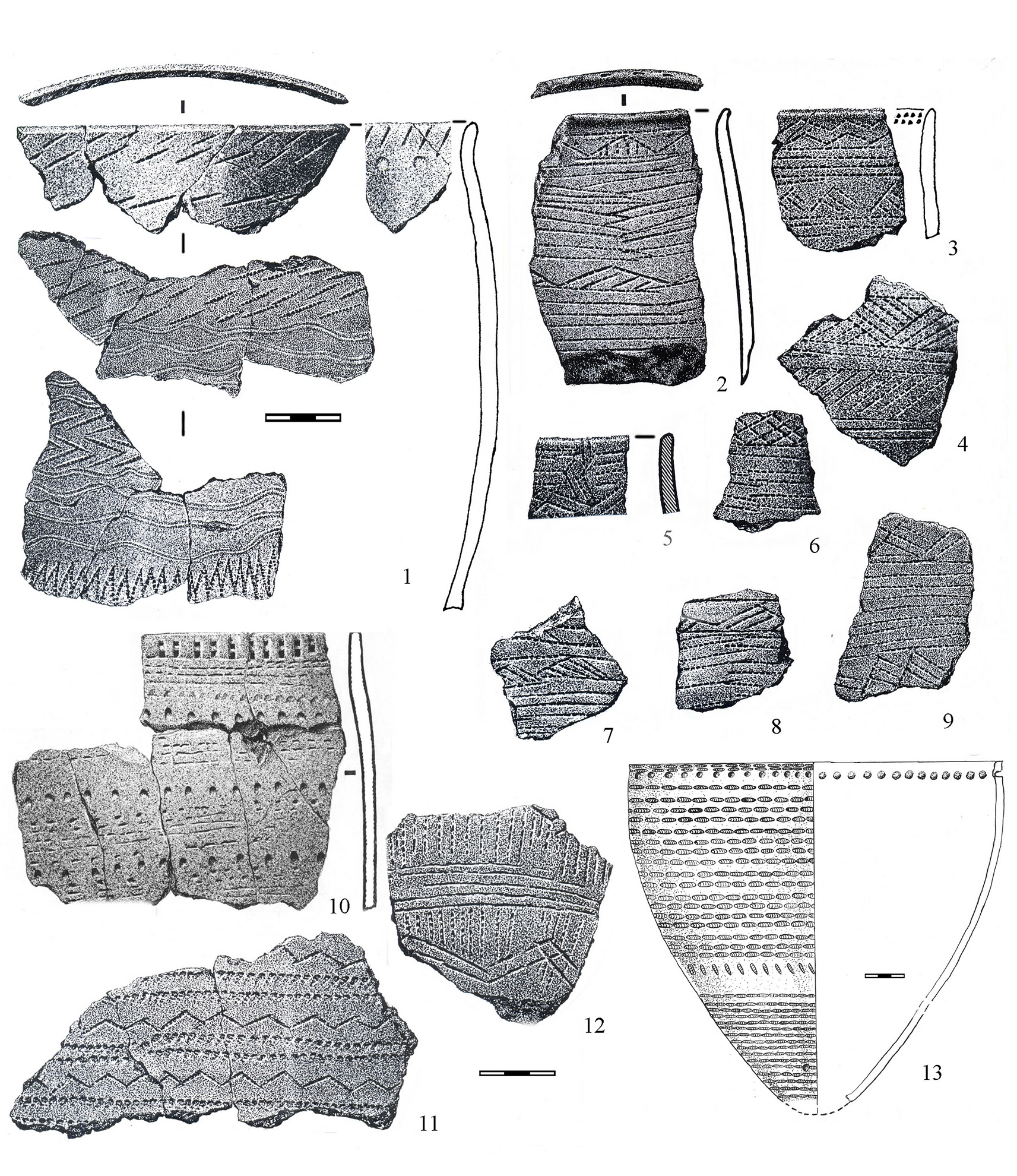

Рис. 2. Фрагменты сосудов аятской культуры (1–12) и сосуд шувакишского типа (13). Fig. 2. Fragments of the Ayat ware (1–12) and a vessel of the Shuvakish type (13)

Шувакишский сосуд реконструирован полностью, за исключением дна (рис. 2, 13). Изготовлен из глины с естественной примесью не только талька, но и мелкой дресвы. Это крупная слабопрофилированная, скорее всего круглодонная, емкость с диаметром горловины около 30 см и высотой около 28 см. Наплыв с внутренней стороны отсутствует. Венчик уплощенный, без орнамента. Короткая прямая шейка, в 1 см, слегка намечена и переходит в слабо раздутое тулово. На ее переходе в тулово нанесен горизонтальный ряд округлых вдавлений диаметром 5 мм, которые с внутренней стороны сосуда образуют «жемчужины». Некоторые из этих вдавлений были сквозными. Орнамент сплошь покрывает, видимо, всю внешнюю поверхность сосуда. Практически до придонной части он монотонен и единообразен и представлен горизонтальными линиями (их не менее 20), выполненными отступанием оттисков 6-зубого «жучкового» среднегребенчатого штампа. В начале придонной части сосуда это чередование горизонтальных линий разорвано рядом наклоненных влево оттисков 5-зубого «жучкового» штампа. Затем практически до дна опять повторяется узор в виде монотонных горизонтальных линий, нанесенных тоже отступанием, но уже в виде оттисков 5-зубого «жучкового» штампа. Как было орнаментировано дно, не ясно. Помимо этого, следует отметить фиксацию в придонной части сквозного отверстия диаметром 5 мм, просверленного с внешней стороны сосуда, что делает более вероятным использование его как тары для хранения каких-то нескоро портящихся твердых продуктов.

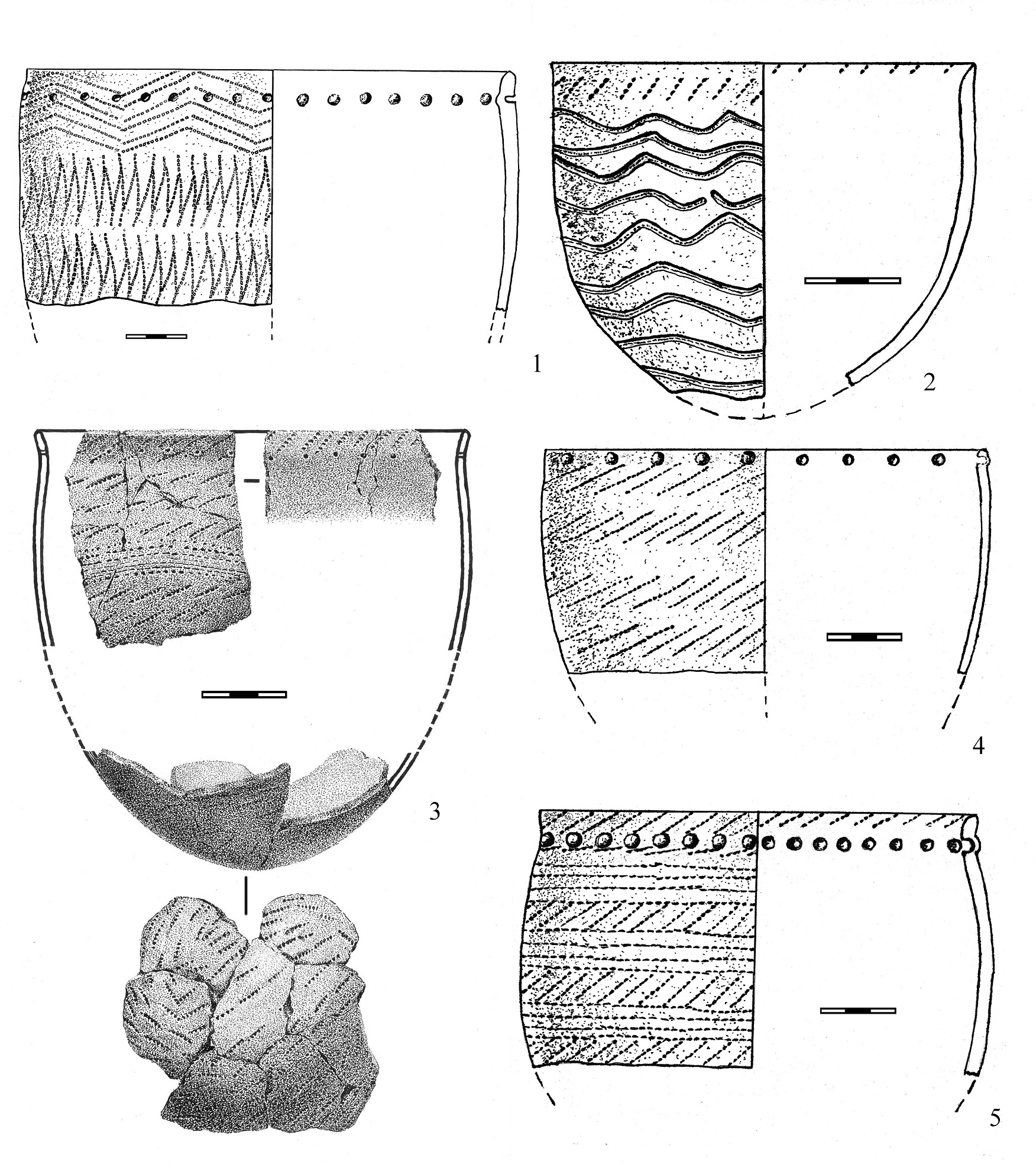

Рис. 3. Сосуды аятской культуры. Fig. 3. Vessels of the Ayat culture

Характеристику аятского комплекса представим в обобщенном виде.

На основании данных И.Н. Васильевой, приведенных в специальной статье, посвященной характеристике технологии изготовления всех керамических комплексов Кокшаровского холма, включая энеолитический, аятские гончары в качестве исходного сырья использовали преимущественно илистые глины, реже глины с естественной примесью талька (нередко обильной – авторы); редко – глины. Сырье использовалось в увлажненном состоянии, четких признаков его дробления не выявлено. Вся посуда изготовлена способами скульптурной лепки. Конструирование сосудов осуществлялось лоскутным, редко зональным налепом или по частям. Основным способом обработки поверхностей являлось заглаживание. С внешней стороны оно осуществлялось чаще мягким материалом или подвергалась уплотнению без блеска, с внутренней – как мягким материалом, так и твердым предметом: деревянным или костяным ножом. Прием лощения использован в единичном случае (Васильева, 2011. С. 115–116).

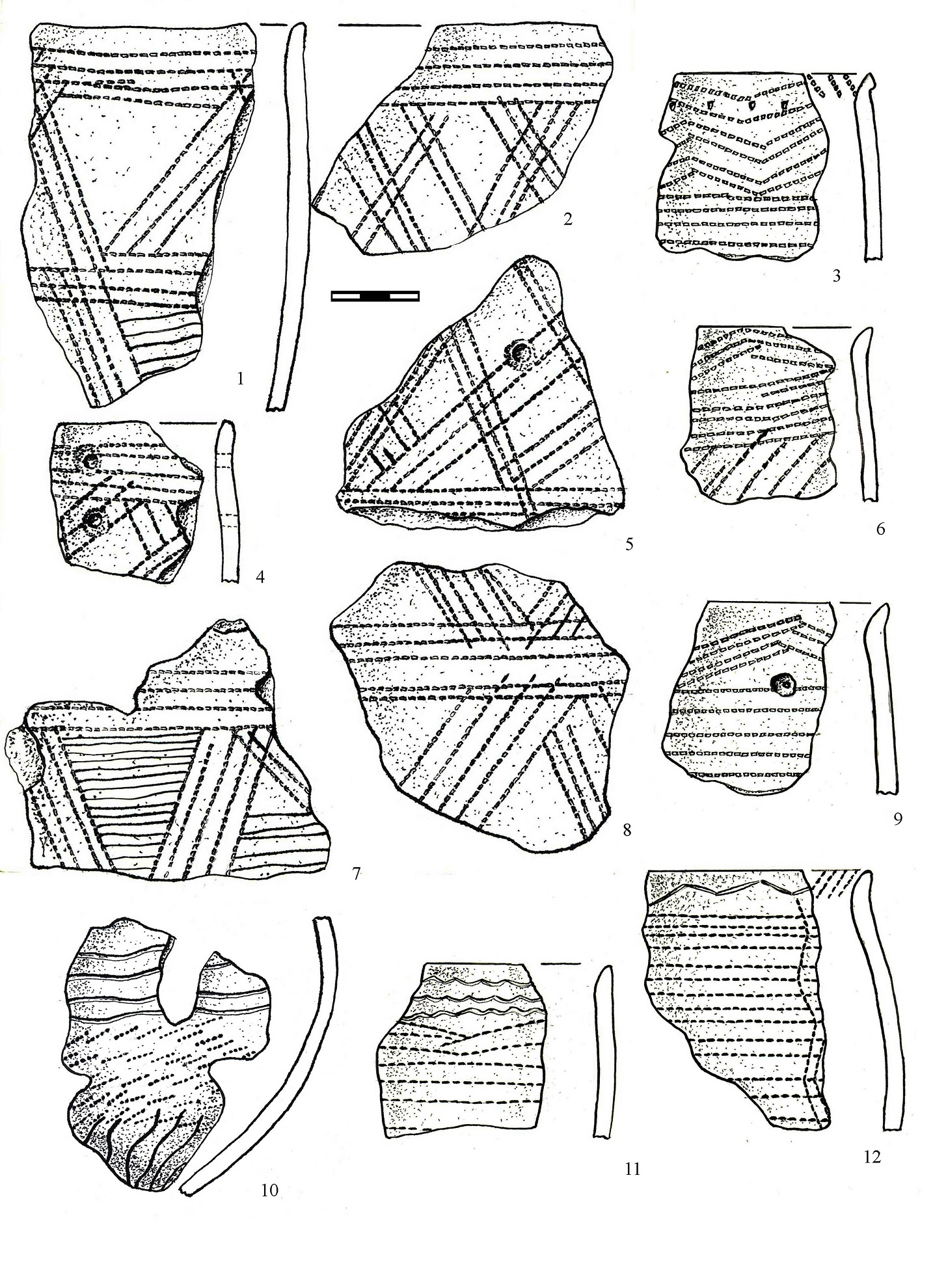

Рис. 4. Фрагменты сосудов аятской культуры. Fig. 4. Fragments of the Ayat ware

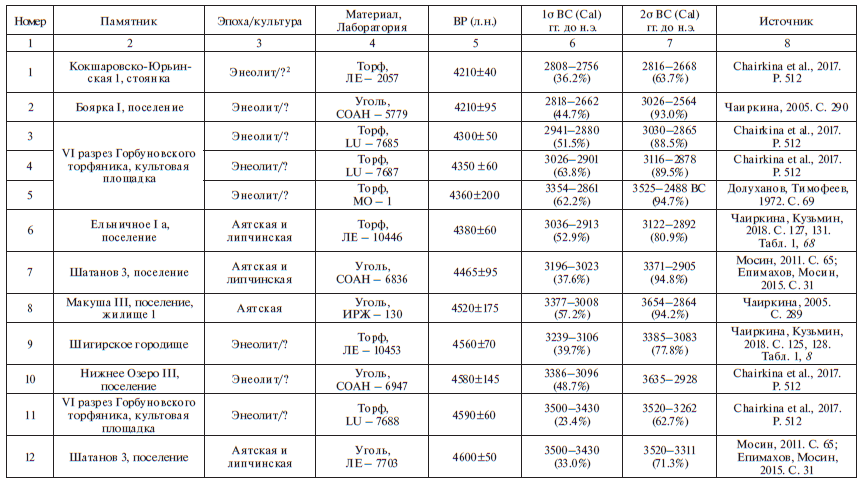

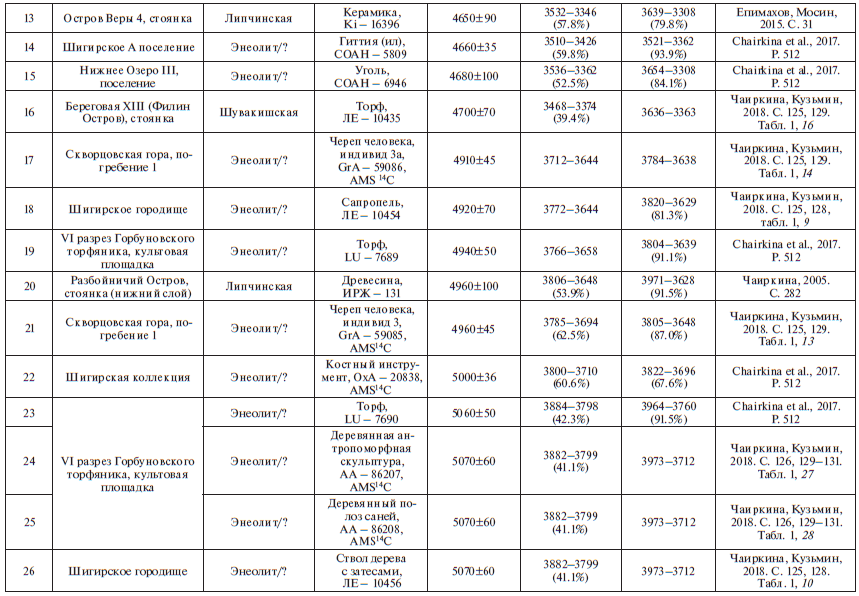

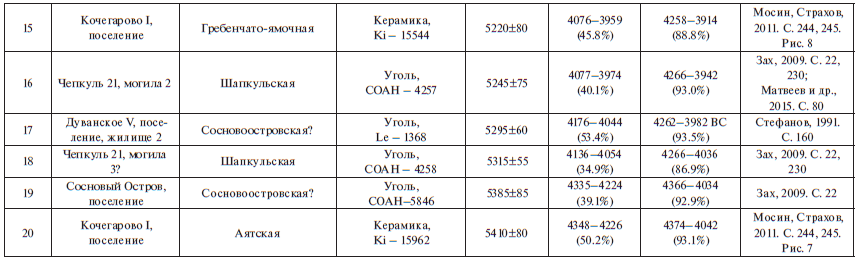

Таблица 1. Радиоуглеродные даты с археологических памятников лесного Зауралья1

Table 1. Radiocarbon dates for archaeological sites in the forest Trans-Urals

Реконструировать формы и орнаментальные композиции, да и то в неполном объеме, можно только для девяти сосудов.

Это слабопрофилированные тонкостенные емкости как небольшие (с диаметром горловины от 12 до 24 см), так и крупные по размерам – с диаметром горловины от 30 до 40 см1. Они круглодонные (рис. 3, 2, 3; 4, 10). Венчики (срезы горловины) округлые, редко плоские, без орнамента. Короткие, в 1–1,5 см, прямые или слегка отогнутые наружу шейки нередко только намечены. Наплыв с внутренней стороны, свойственный сосудам неолитической эпохи, отсутствует. Но орнамент в виде наклоненных вправо или влево отрезков мелко– или среднегребенчатого штампа в 4–5 зубцов на внутренней стороне шейки ряда емкостей присутствует (рис. 2, 1, 3; 3, 2, 3, 5; 4, 3, 12).

Внешняя поверхность сосудов орнаментирована сплошь, включая, вероятно, и дно (рис. 3, 3; 4, 10). Зональность узоров горизонтальная. В орнаментальной схеме преобладают узоры в виде рядов горизонтальных и волнистых линий, зигзагов, наклоненных, преимущественно вправо, отрезков, нанесенных мелким и средним гребенчатыми штампами с разным количеством зубцов, иногда их даже больше 13–15 (рис. 2–4). Встречаются также «шагающая» гребенка, в том числе с очень плотной амплитудой шага (рис. 2, 10; 3, 3), и прочерченные линии, выполненные двузубым штампом или тонкой палочкой (рис. 2, 1; 3, 2; 4, 10;). Нередко один и тот же узор в орнаментальной композиции конкретного сосуда повторяется не единожды (рис. 2, 1, 10–12; 3).

В орнаментальную схему ряда сосудов наряду с простыми (линейными) узорами включены и геометрические. Это цепочки взаимопроникающих и заштрихованных, обращенных вершинами вверх, треугольников, заштрихованных ромбов, горизонтальных линий, которые разорваны строенным вертикальным зигзагом, и пр. (рис. 2, 2–9, 11, 12). Яркая геометрическая композиция присутствует, в частности, на фрагментах, принадлежащих, видимо одному, сосуду (рис. 4, 1, 2, 4, 5, 7, 8). Орнамент на внешней его поверхности расположен несколькими горизонтальными зонами. Их было, видимо, не менее трех. По верху и низу эти зоны ограничены 4 горизонтальными линиями, выполненными последовательно поставленными друг за другом (или прокатанного) оттисками длиннозубого мелкогребенчатого штампа. Внутри этих широких, в 7–8 см, зон тем же штампом в виде сдвоенных и строенных диагональных перекрещивающих линий нанесен по косой сетке «паркетный» узор, в основе которого лежат ромбы и треугольники, обращенные с ритмическим чередованием вершинами как вверх, так и вниз. В первой зоне эти геометрические фигуры не заштрихованы, а последующих штриховка их проведена тонкими прочерченными линиями. Причем, на тулове сосуда диагональные перекрещивающие линии, которыми по косой сетке нанесен «паркетный» узор, как и линии, разделяющие горизонтальные зоны, сгруппированы уже по пять.

Орнаментальные композиции на днищах восстановлены только для двух сосудов. На одном из них это композиция в виде повторяющегося концентрического узора, состоящего из 4-х горизонтальных рядов оттисков с сильным наклоном вправо 5-зубого среднегребенчатого штампа, внутри которого тем же штампом сформировано 10 горизонтальных линий (рис. 3, 3). На другом тонкой прочерченной палочкой нанесен геометрический узор в виде волнистых лучей, расходящихся от основания дна к придонной части, (рис. 4, 10).

Характерной орнаментальной чертой значительной части аятских сосудов памятника является наличие на переходе шейки в плечико горизонтального ряда глубоких ямочных вдавлений диаметром 3–5 мм, образующих с противоположной стороны емкости «жемчужины» диаметром 4–6 мм. Эти вдавления наносились как с внешней (рис. 2, 1; 3, 1; 4, 3) так и внутренней стороны емкостей (рис. 3, 4, 5). На одном сосуде в этой зоне такой горизонтальный ряд состоит из сквозных круглых вдавлений диаметром 2 мм (рис. 3, 3). Помимо этого, на двух фрагментах от одного сосуда такие сквозные отверстия диаметром в 3 мм, оформленные встречным сверлением как снаружи, так и изнутри емкости, фиксируются не только по верху горловины, но и в придонной части (рис. 4, 4, 5). Не исключено, что этот крупный сосуд мог использоваться как емкость для хранения каких-то нескоро портящихся твердых продуктов, например: ягод, орехов, кореньев и т.п. Возможно также, наличие нагара на внутренних стенках двух емкостей косвенно свидетельствует, что они употреблялись для приготовления пищи (рис. 2, 10; 3, 1).

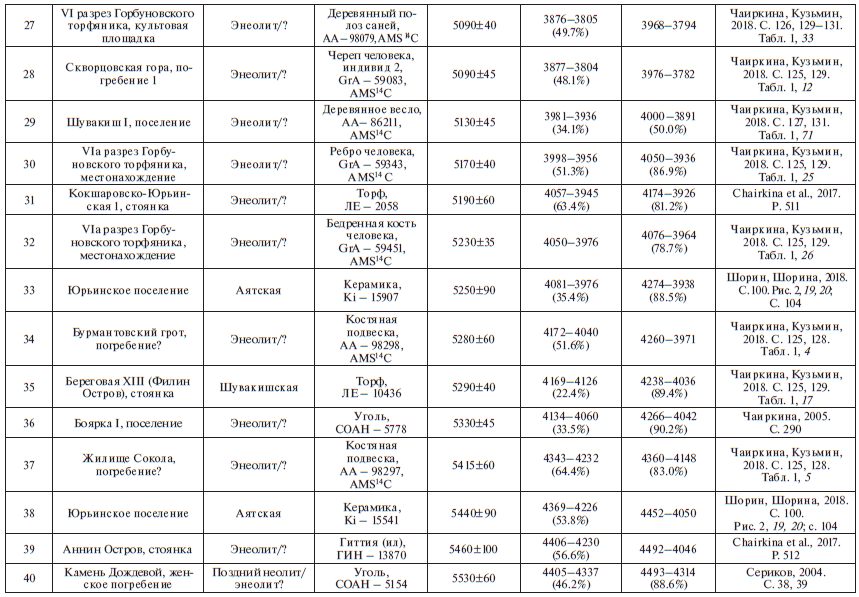

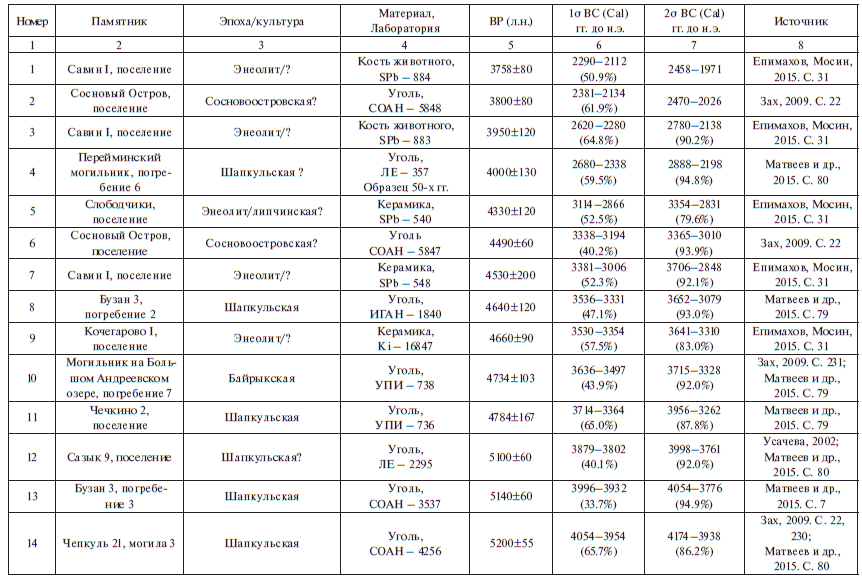

Таблица 2. Радиоуглеродные даты с археологических памятников Тюменского и Курганского Притоболья

Table 2. Radiocarbon dates for archaeological sites in the Tyumen and Kurgan areas of the Tobol river region

Подводя итог анализу керамического комплекса памятника, следует отметить, что в орнаментальной схеме аятских сосудов преобладают узоры в виде рядов горизонтальных линий и зигзагов, отрезков наклоненных, преимущественно вправо, нанесенных мелким и средним гребенчатыми штампами с разным количеством зубцов, но чаще не более 4 – 7. Встречается также «шагающая» гребенка и прочерчивание тонкой палочкой. Абсолютно доминирует горизонтальная зональность расположения нередко повторяющихся, обычно их два, орнаментальных мотивов (рис. 2, 10, 11; 3, 3, 5). Сочетание этих простых орнаментов с треугольниками, ромбами, ромбической сеткой и пр. придают аятской посуде, в том числе Кокшаровского холма (рис. 2, 2–9, 4, 1–8), нарядный облик. Именно культуры с такой посудой в зауральском регионе объединяют в понятие «культурно-историческая область культур гребенчатого геометризма» (см., например: Шорин, 1999а).

Но в сравнении с неолитической эпохой появляются и новые черты. Это использование в форме энеолитических сосудов такой детали, как слабо выраженная короткая шейка, исчезновение с внутренней стороны емкостей массивных наплывов, особенно свойственных полуденской керамике, включение в орнаментальную композицию на переходе шейки в плечико с внешней или с внутренней стороны горизонтального ряда ямок, образующих на противоположной стороне сосуда «жемчужины». На аятской посуде полностью доминирует гребенчатая, и даже печатная средне- или мелкогребенчатая техника орнаментации (в последнем случае регулярно использовался штамп с большим количеством зубцов), которая в лесной зоне Зауралья полностью отсутствовала на неолитической кошкинской и басьяновской посуде. Правда, печатный, обычно среднегребенчатый, штамп использовался уже на ранненеолитической кокшаровско-юрьинской посуде, но только в качестве разделителей основных орнаментальных зон; т.е. здесь он играл подчиненную роль. Но в то же время, в орнаментальной схеме аятских сосудов Юрьинского поселения нередко присутствует и такой орнаментальный мотив как «шагающая гребенка», широко употребляемый для украшения посуды поздненеолитической полуденской культуры. Более того, три аятских сосуда анализируемого комплекса (рис. 2, 10; 3, 1, 3), в орнаментальную схему которых включены ряды плотно поставленной шагающей гребенки, близки полуденским, а в одной из ранних публикаций, первый из них был даже отнесен к полуденскому типу керамики (Шорин, 2007, рис. 13, 3). Сама же полуденская декоративно-морфологическая схема во многом формировалась под влиянием кокшаровско-юрьинской. Но в отличие от нее, при сохранении отступающе-накольчатой манеры орнаментации, полуденские гончары основные орнаментальные зоны чаще заполняли уже узорами, нанесенными гребенчатым штампом. «Данью» же ранненеолитическим традициям региона было массовое использование таких приемов как «шагающая» гребенка и «протащенная» гребенка (так наз. «волнисто-гребенчатая орнаментация»), воспринятая и аятскими гончарами. То есть, гребенчатый штамп, как инструмент для нанесения орнамента, вытесняющий палочку, нередко использовался также в движущейся манере. С поздненеолитической эпохой на аятской посуде можно связывать и такой технический прием, как нанесение узоров двузубым штампом. Этим инструментом широко пользовались поздненеолитические басьяновские гончары (Шорин и др., 2015. С. 7–11. Рис. 2, 5). Правда, ими орнамент наносился в виде линий зигзагов, а на аятских сосудах это волна (рис. 3, 2; 4, 10). Хотя справедливости ради следует отметить, что волнистые прочерчивания или отступания с периодическим нажимом двузубым штампом или палочкой иногда включались в орнаментальную схему как ранненеолитической кошкинской и кокшаровско-юрьинской, так и поздненеолитической полуденской посуды. То есть, орнаментация посуды гребенчатым штампом в Зауралье имеет глубокую традицию. Но доминирующими эта техника нанесения узора становятся только с поздненеолитической эпохи. Более того, именно с эпохи энеолита возобладала печатно-гребенчатая техника орнаментации, и в Зауралье она стала доминирующей на посуде и последующих археологических эпох. Но, если в эпоху энеолита в регионе существовала еще липчинская культура, в гончарстве которой преобладала так наз. «ложно-шнуровая техника» (Шорин, 1999б. С. 9; Чаиркина, 2005. С. 195–200), а на начальном этапе бронзового века ташковская культура, в орнаментации посуды которой существенную роль играла, наряду с печатно-гребенчатой, отступающе-накольчатая техника нанесения узоров, а также прием «гребенки в движении» (Ковалева, 1997. С. 29–30; Ковалева и др., 2000. С. 50), то с эпохи поздней бронзы и вплоть до появления гончарной посуды эти орнаментальные традиции в регионе уже не встречаются. Ведущей в регионе становится печатно-гребенчатая традиция орнаментация посуды, которая в последующие археологические периоды сочетается с желобчатой, резной, фигурно-штампованной, шнуровой.

О связи аятской керамической традиции с предшествующими неолитическими культурами региона свидетельствуют и технологические особенности ее изготовления. И.Н. Васильева, сравнивая особенности технологии изготовления посуды всех неолитических и аятского комплексов Кокшаровского холма, пришла к интересному выводу, что «аятское гончарство выделяется набольшей однородностью состава навыков изготовления керамики и обнаруживает близость с совокупностью «местных» (неолитические кошкинские, кокшаровско-юрьинские, полуденские, басьяновские – авторы) гончарных традиций, сформировавшихся еще в кокшаровско-юрьинское (ранненеолитическое – авторы) время. Складывается впечатление, что к эпохе энеолита произошла полная интеграция различных в культурном отношении групп населения, и доминирующими стали местные гончарные традиции» (Васильева, 2011. С. 123).

Возвращаясь к характеристике энеолитического комплекса самого памятника, отметим, что аятским населением на его территории осваивалась, прежде всего, площадка в центральной мысовой самой высокой части памятника и к югу от него в глубине мыса на площади примерно 20 м вдоль берега и 13 м вглубь. Это та возвышенная мысовая часть сакральной площадки некогда существовавшего здесь неолитического святилища Кокшаровский холм, где кошкинским и кокшаровско-юрьинским населением были сооружены культовые объекты 1–4, 8, 6 и 7, а также жилой объект 21; находок же энеолитической керамики на склоне мыса и в пойме существенно меньше (рис. 1б). Причем, энеолитическое население, скорее всего, и не подозревало о существовании ранее на мысу насыпного неолитического святилища; площадка была наверняка уже задернована, т.к. между этими событиями прошло около тысячи лет. Сама же возвышенная точка пространства, насыпанная в неолите ближе к кромке мыса, могла служить естественной защитой жителей энеолитической стоянки от господствующего в то время западного и северо-западного переноса воздушных масс. (Это был период атлантического термического максимума в палеоклиматической периодизации региона). Отсутствие следов жилых сооружений на этой площадке не исключает, что здесь строились легкие наземные постройки. То есть, место обитания могло носить кратковременный и (или) многократный (найдены фрагменты не менее чем от 150 сосудов) сезонный характер и посещалось энеолитическими коллективами, скорее всего, в теплое время года: поздняя весна – ранняя осень. Включали ли в себя эти аятские коллективы и шувакишскую группу населения сказать сложно, т.к. развал шувакишского сосуда найден несколько в стороне от основного скопления аятской керамики, на удалении около 8 м к востоку. Но, скорее, все-таки это был единый коллектив и для эпохи энеолита региона наличие на аятских стоянках небольшого числа посуды других культурных типов, особенно липчинского и наоборот, является правилом. Вероятно, это археологическое отражение экзогамного характера первобытных коллективов. Так было и в предшествующую эпоху, т.к. на Кокшаровском холме и Юрьинском поселении фиксируется сосуществование в раннем неолите кошкинских и кокшаровско-юрьинских групп населения, а в позднем – басьяновских и полуденских (Шорин, Шорина, 2019. С. 264).

Время функционирования аятского населения на памятнике помимо стратиграфических наблюдений определено и радиоуглеродными датами, полученными по C14, извлеченного непосредственно из двух фрагментов керамики: Кі-15541: 5440 ± 90 BР 1 4370–4220 BC, 2 4460–4040 BC и Кі-15907: 5250 ± 90 BР 1 4230–4190 и 4170–3970 BC, 2 4350–3800 BC (Шорин, Шорина, 2011б. С. 249, 253. Табл. I, 25, 26. Рис. 2, 6, 7). Сопоставление этих дат с другими энеолитическими памятниками Зауралья, включая лесное и лесостепное Тюменское и Курганское Притоболье, показывает, что энеолитический комплекс Юрьинского поселения отражает самое начало энеолитической эпохи в регионе, восходящей уже к третьей – последней четверти V тыс. до н.э. в калиброванных значениях дат (табл. I, 35–40; II, 15–20). И по материалам памятника наглядно видно, что формирующееся аятское население новой археологической эпохи хронологически (Шорин, Шорина, 2018. С. 104) и генетически было неразрывно связано с поздненеолитическим полуденским и басьяновским. А, в конечном счете, продолжило традиции всей предшествующей неолитической эпохи региона.

References

- 1. Vasil'eva I.N. O tekhnologii izgotovleniya keramiki Koksharovskogo holma // Voprosy arheologii Urala. Vyp. 26. Ekaterinburg – Surgut: Izd-vo «Magellan», 2011. S. 103–124.

- 2. Doluhanov P.M., Timofeev V.I. Absolyutnaya hronologiya neolita Evrazii (po dannym radiouglerodnogo metoda) // Problemy absolyutnogo datirovaniya v arheologii. M.: Nauka, 1972. S. 28–75.

- 3. Epimahov A.V., Mosin V.S. Hronologiya zaural'skogo eneolita // Vestnik arheologii, antropologii i etnografii. 2015. № 4 (31). S. 27–35.

- 4. Zah V.A. Hronostratigrafiya neolita i rannego metalla lesnogo Tobolo-Ishim'ya. Novosibirsk: Nauka, 2009. 320 s.

- 5. Kovaleva V.T. Vzaimodejstvie kul'tur i etnosov po materialam arheologii: poselenie Tashkovo II. Ekaterinburg: UrGU, 1997. 131 s.

- 6. Kovaleva V.T., Ryzhkova O.V., SHamanaev A.V. Tashkovskaya kul'tura: poselenie Andreevskoe ozero XIII. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2000. 160 s.

- 7. Matveev A.V., Matveeva N.P., Serikov YU.B., Skochina S.N. Kul'tovye pamyatniki epohi eneolita // Drevnosti Ingal'skoj doliny. Vyp. 3. Tyumen': Izd-vo Tyumensk. un-ta, 2015. 156 s., il.; vklejki.

- 8. Mosin V.S. Stoyanka SHatanov 3 na ozere Irtyash. CHelyabinsk: Izd-vo «Rifej», 2011. 108 s.

- 9. Mosin V.S., Strahov A.N. Hronologiya pamyatnikov neo-eneolita YUzhnogo Zaural'ya // Voprosy arheologii Urala. Vyp. 26. Ekaterinburg – Surgut: Izd-vo «Magellan», 2011. S. 244–245.

- 10. Serikov YU.B. Kul'tovye peshchery r. CHusovoj // Kul'tovye pamyatniki gorno-lesnogo Urala. Ekaterinburg: UrO RAN, 2004. S. 38–62.

- 11. Stefanov V.I. Neoliticheskoe poselenie Duvanskoe V // Neoliticheskie pamyatniki Urala. Sverdlovsk: UrO AN SSSR, 1991. S. 144–160.

- 12. Usacheva I.V. Sazyk 9 – sezonnoe poselenie epohi eneolita v Tobolo-Isetskom mezhdurech'e // Hronologiya i stratigrafiya arheologicheskih pamyatnikov golocena Zapadnoj Sibiri i sopredel'nyh territorij. Tyumen': IPOS SO RAN, 2002. S. 107–114.

- 13. CHairkina N.M. Eneolit Srednego Zaural'ya. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005. 312 s.

- 14. CHairkina N.M., Kuz'min YA.V. Novye radiouglerodnye daty epohi mezolita – rannego zheleznogo veka lesnogo Zaural'ya // Ural'skij istoricheskij vestnik. 2018. № 2 (59). S. 124–132.

- 15. SHorin A.F. Eneolit Urala i sopredel'nyh territorij: Problemy kul'turogeneza. Ekaterinburg: UrO RAN, 1999a. 182 s.

- 16. SHorin A.F. Eneoliticheskie kul'tury Urala i sopredel'nyh territorij: Uchebn. posobie k speckursu. Ekaterinburg: BKI, 1999b. 92 s.: il.

- 17. SHorin A.F. Koksharovskij holm – novyj tip kul'tovyh kompleksov Severnoj Evrazii // Obrazy i sakral'noe prostranstvo drevnih epoh. Ekaterinburg: «Akva-Press», 2003. S. 87–102.

- 18. SHorin A.F. Istoriya i nekotorye itogi izucheniya Koksharovskogo holma // Problemy arheologii: Ural i Zapadnaya Sibir' (K 70–letiyu T.M. Potemkinoj). Kurgan: Izd-vo Kurgan. un-ta, 2007. S. 30–42.

- 19. SHorin A.F. Svyatilishche Koksharovskij holm v Srednem Zaural'e: markery sakral'nogo prostranstva // Ural'skij istoricheskij vestnik. 2010. № 1 (26). S. 32–42.

- 20. SHorin A.F., SHorina A.A. Hronostratigrafiya neoliticheskih kompleksov svyatilishcha Koksharovskij holm // Arheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii. 2011a. № 3 (47). S. 70–77.

- 21. SHorin A.F., SHorina A.A. Radiokarbonnye daty Koksharovskogo holma // Voprosy arheologii Urala. Vyp. 26. Ekaterinburg – Surgut: Izd-vo «Magellan», 2011b. S. 249–254.

- 22. SHorin A.F., SHorina A.A. Radiouglerodnoe datirovanie neoliticheskih kompleksov Koksharovskogo holma // Ural'skij istoricheskij vestnik. 2018. № 3 (60). S. 97–107.

- 23. SHorin A.F., SHorina A.A. Neoliticheskie kompleksy Koksharovskogo holma: genezis, etapy razvitiya i kul'turnaya preemstvennost' // Samarskij nauchnyj vestnik. 2019. T.8, № 2 (27). S. 262–268.

- 24. SHorin A.F., Vilisov E.V., SHorina A.A. Bas'yanovskij arheologicheskij kompleks epohi pozdnego neolita: osnovaniya vydeleniya // Rossijskaya arheologiya. 2015. № 1. S. 5–18.

- 25. Chairkina N. M., Kuzmin Y. V., Hodgins G. W. L. Radiocarbon Chronology of the Mesolithic, Neolithic, Aeneolithic, and Bronze age sites in the Trans-Urals (Russia): a General Framework. Radiocarbon. 2017. № 2. P. 505–518.