- Код статьи

- S086960630016285-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630016285-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 52-66

- Аннотация

В статье выделяется и анализируется серия погребений бронзового века, совершенных в позиции “сидя” или ее имитации. Они расположены в Волго-Уралье и неизвестны на правобережье Волги. Стратиграфические данные, показательные обрядовые черты и инвентарь свидетельствуют о том, что сидячие захоронения датируются финалом средней бронзы и относятся к волго-уральской культурной группе посткатакомбного периода, которая является северной периферией культурного круга Лола. Наличие в одном из погребений инвентаря постшнурового облика иллюстрируют контакты носителей посткатакомбных и постшнуровых традиций. В системе радиоуглеродной хронологии волго-уральская культурная группа датируется в пределах XXII–XX вв. cal BC.

- Ключевые слова

- сидячие захоронения, финал средней бронзы, волго-уральская культурная группа, культурный круг Лола, стратиграфия, радиоуглеродные даты

- Дата публикации

- 23.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 288

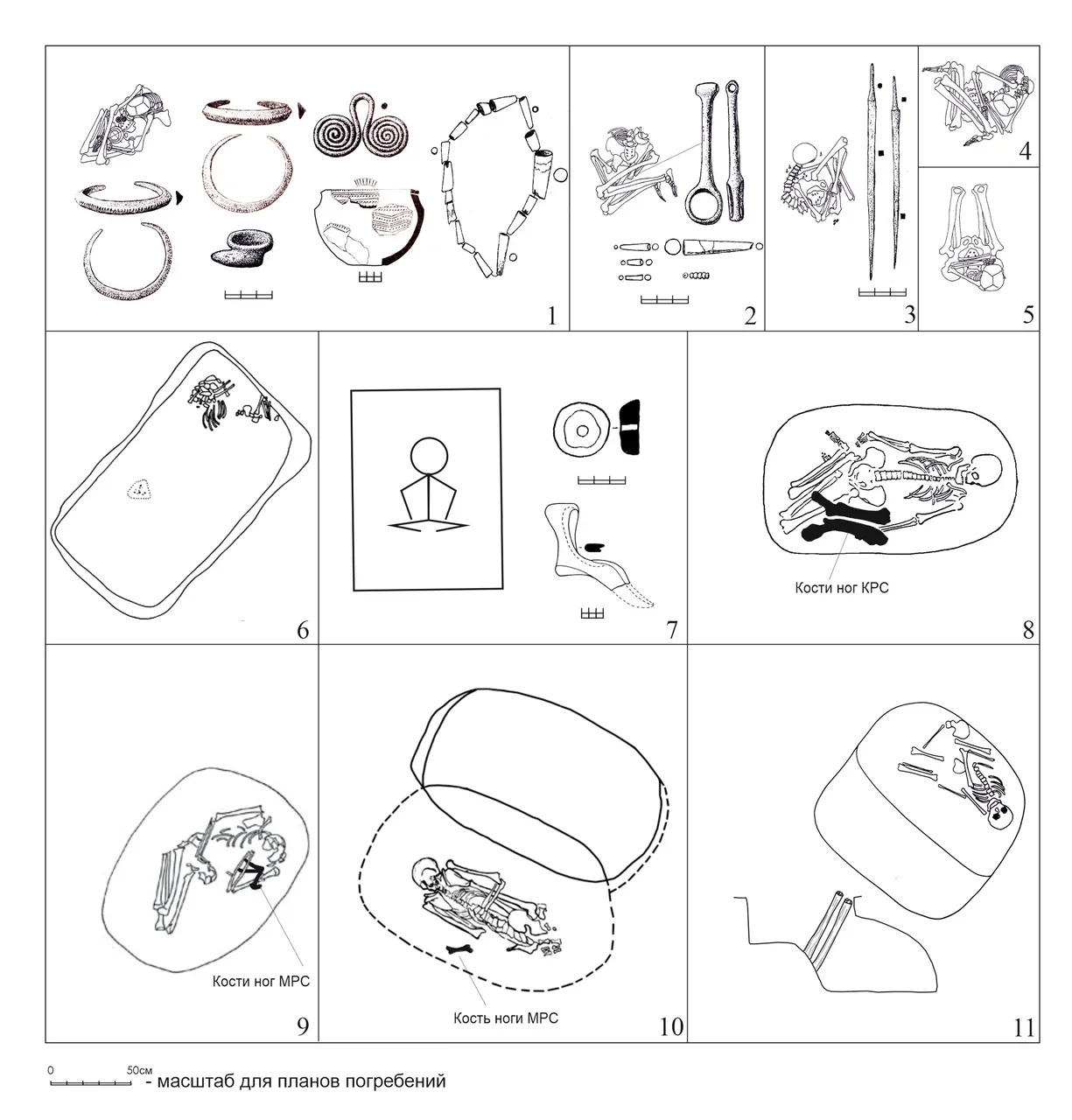

В конце прошлого века С.В. Богданов опубликовал пять погребений, совершенных в позиции “сидя” из кург. 4 могильника Тамар-Уткуль VII в Приуралье (Богданов, 1998. С. 22. Рис. 10, 11). Они были впущены в северную часть кургана и имели рядовую планировку (Моргунова, Кравцов, 1994. Рис. 6). Крайне необычная поза и специфический инвентарь, в который входят узко датирующиеся категории (рис. 1, 1–5), привлекли внимание исследователей. Возник вопрос о культурно-хронологической атрибуции этих необычных захоронений. Долгое время он решался однозначно на основании находки в погр. 5 вольско-лбищенского сосуда и украшений постшнурового мира: очковидной подвески и браслетов (рис. 1, 1). Погребальный обряд этой культуры был тогда неизвестен, как неизвестен он и сейчас, а необычная сидячая поза, которую С.В. Богданов назвал “клубком”, при наличии указанного сосуда привели к тому, что долгое время эти захоронения считались вольско-лбищенскими (Богданов, 1998. С. 22; Васильев, 2003. С. 108; Ткачев В.В., 2006. С. 71; 2007. С. 207–212; Мимоход, 2009а. С. 276; 2009б. С. 33; 2013. С. 265, 266; Соловьев, 2012. С. 125). При этом в соседнем синхронном погр. 3 при таком же обряде обнаружен инвентарь, имеющий выраженные посткатакомбные черты: он включал кольцевидно-узкопланочную костяную пряжку и фаянсовую сегментовидную пронизь (рис. 1, 2). Ситуация оказалась парадоксальной. В рамках одной группы погребений с единым и очень специфическим обрядом в соседних захоронениях (погр. 3 и 5) присутствуют вещи разных по происхождению, но синхронных миров: постшнурового и посткатакомбного. Этого факта уже достаточно, чтобы поставить под сомнение однозначную вольско-лбищенскую атрибуцию сидячих погребений из кург. 4 мог. Тамар-Уткуль VII. Проблемная ситуация заключается еще и в том, что исследователи, упоминая эту необычную группу, ни разу не приводили возможные аналогии обряду в регионе, тем самым подразумевая их отсутствие. Только С.В. Богданов в качестве сравнительного материала привел Алексеевский грунтовый могильник (Богданов, 1998. С. 22). Однако в нем нет погребений, совершенных в сидячей позе. Здесь присутствуют могилы, в которых умершие лежат в обычной скорченной позе на левом или правом боку (Пестрикова, 1979. Рис. 3, 4).

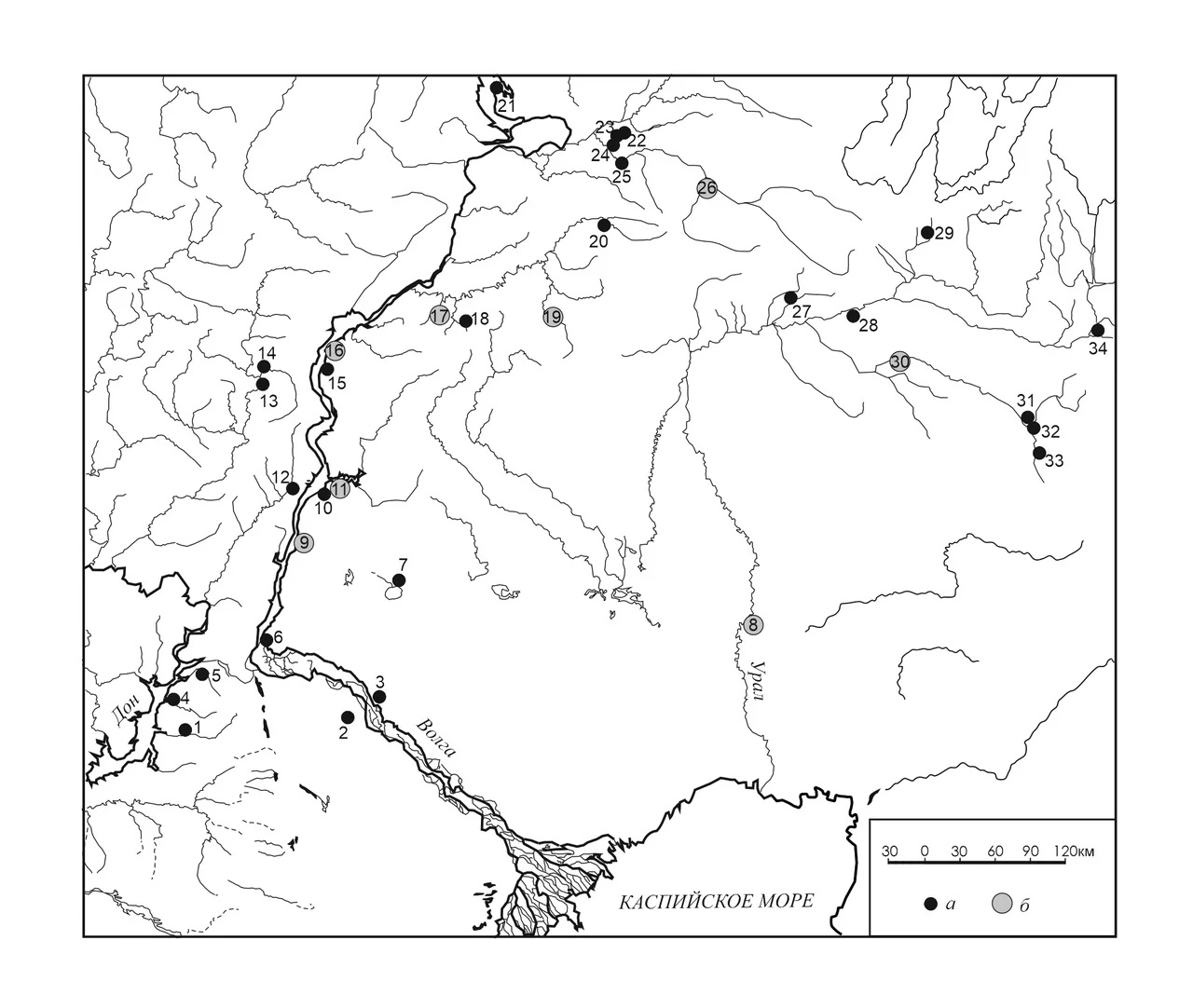

Получается, что сидячие захоронения из Тамар-Уткуля в Волго-Уралье выглядят уникальными. На самом деле, это не так. В регионе есть серия погребений бронзового века, совершенных в позе “сидя” или ее имитации. На сегодняшний день известно 13 таких комплексов: Бережновка I 14/2, Быково I 15/1, 16/12, Караман 3/1, Мамбеталы 5/1, Перевозинка 2/31, Светлое Озеро 7/1, Тамар-Уткуль VII 4/1–5, Шумейка 2/4 (рис. 1). Они представлены по всему Волго-Уралью и неизвестны на правобережье Волги (рис. 2), т.е. этот обряд имеет вполне конкретную региональную специфику.

Рис. 1. Погребения, совершенные в позе «сидя» или ее имитации: 1 – Тамар-Уткуль VII 4/5; 2 – Тамар-Уткуль VII 4/3; 3 – Тамар-Уткуль VII 4/4; 4 – Тамар-Уткуль VII 4/1; 5 – Тамар-Уткуль VII 4/2; 6 – Светлое Озеро 7/1; 7 – Мамбеталы 5/1; 8 – Бережновка I 14/2; 9 – Караман 3/1; 10 – Шумейка 2/4; 11 – Перевозинка 2/31. Fig. 1. Burials executed in the "seated" position or its imitation

Прежде всего рассмотрим положение погребенных. Все исследователи признают его неординарным. Авторы публикации комплекса Светлое Озеро 7/1 пишут, что “расчищен скелет ребенка, погребенного в редкой для степного Волго-Уралья сидячей позе. Предполагается, что первоначально умершего зафиксировали в позе адорации сидя способом прислонения левой стороной к стене, а возможно и дополнительно связыванием. С распадом мягких тканей происходило постепенное обрушение скелета вниз и заваливание на левую сторону, головой к СЗЗ. Разрушенный череп, верхние конечности, кости грудины и позвоночника оказались сваленными грудой, а нижние конечности и таз сохранили почти естественные сочленения, колени все еще опирались на вертикальную стенку” (Жемков, Лопатин, 2008. С. 165). В комплексе Быково I 16/12 «лежал костяк молодого мужчины, в сильно скорченном виде, на левом боку, головой на ЮВ и лицом ко входу (катакомбы – Р.М.). Руки, согнутые в локтях, были выставлены вперед и обхватывали ноги ниже колен. Бедренные и берцовые кости плотно сложены и коленями обращены к подбородку. Вероятно, первоначально покойник был погребен сидя “на корточках”» (Смирнов, 1960. С. 217. Рис. 16, 1). В погр. 1 кург. 15 мог. Быково I “костяк лицом и грудной клеткой уткнулся в землю; ноги согнуты под острым углом в тазобедренных суставах и коленях, пятки близко подведены к тазу; руки слега согнуты в локтях, их кисти охватывают нижнюю часть голеней. Судя по позе погребенного, мы имеем дело с погребением в сидячем положении” (Смирнов, 1960. С. 211). Позиции серии из пяти захоронений к. 4 мог. Тамар-Уткуль VII (рис. 1, 1–5) охарактеризованы следующим образом. Скелеты «захоронены в утробной позе, т.е. сильно скорчены (“клубком”) сидя на корточках и имеют вторичные смещения вниз, в сторону и т.п. Руки согнуты в локте и помещены кистями в области таза или перед тазом» (Богданов, 1998. С. 22). Как сидячая был охарактеризована позиция и для комплекса Мамбеталы 3/1 (рис. 1, 7) (Памятники срубной культуры..., 1993. С. 58, 59).

Таким образом, для всех вышеупомянутых погребений (9 комплексов) авторы их публикаций однозначно определяют положение умерших в позе “сидя”. Для трех захоронений такого утверждения нет, но есть довольно подробное описание. Так, в комплексе Караман 3/1 (рис. 1, 9) расчищен “скелет молодого человека, погребенного скорченно на спине с заметным завалом на левый бок, по диагонали могилы, головой к СВВ. Ноги сильно подогнуты в коленях, стопы отсутствуют, но очевидно, что они были вплотную притянуты к тазу. Правая рука согнута в локте под тупым углом, кисть на тазовых костях, левая рука согнута в локте под острым углом, кисть лежит на верхней части груди” (Жемков, Лопатин, 2007. С. 101). В погр. 4 кург. 2 мог. Шумейка (рис. 1, 10) “на дне могилы, головой на северо-запад был погребен взрослый человек в неординарной позе. Умерший положен скорченно, на животе, грудью на колени. Левая рука согнута в локте и прижата к туловищу, кисть руки лежит под плечом. Правая рука согнута в локте под прямым углом и заброшена на спину” (Юдин, 2007. С. 168). Элементы неординарности позы отметил и К.Ф. Смирнов для комплекса Бережновка I 14/2 (рис. 1, 8). Он пишет, что “привлекает внимание необычная скорченность ног: берцовые и бедренные кости находились параллельно, пятки помещались у тазовых костей” (Смирнов, 1959. С. 78).

Если сравнить позиции скелетов в этих захоронениях с погребениями, где исследователи уверенно констатируют факт нахождения умерших в положении “сидя”, то несложно заметить структурные сходства. К их числу относятся плотно прижатые кости голеней к бедренным костям (рис. 1, 8, 9), согнутые в локтях руки, которые охватывают колени (рис. 1, 10), вертикально поднятый череп теменем вверх (рис. 1, 10, 11). В этой связи, можно утверждать, что, скорее всего, в погр. 4 кург. 2 мог. Шумейка мы имеем дело также с сидячим костяком, который завалился на спину (рис. 1, 10). В комплексах Бережновка I 14/2 и Караман 3/1 зафиксированы не сидячая поза, а ее имитация, когда ноги размещены так же, как они располагаются в сидячем положении, но при этом туловище было уложено на спину (рис. 1, 8, 9). Несмотря на то, что скелет в комплексе Перевозинка 2/31 немного нарушен грызунами, по сохранившимся in situ костям хорошо видно, что ногам тоже была придана позиция, имитирующая сидячую (рис. 1, 11).

Хороши известно, что сидячая позиция и ее имитация1 в регионе встречается в погребениях энеолита на правобережье Волги (Агапов, Васильев, Пестрикова, 1990. С. 58; Малов, 2008. Рис. 16, 2; Пестрикова, Агапов, 2010. С. 14). Однако нашу серию уверенно можно отнести к финалу среднего бронзового века. Это утверждение требует детальной аргументации.

Рис. 2. Территория волго-уральской культурной группы: 1 – Заливский 1/15; 2 – Кривая Лука XIV 8/5; 3 – Степная IV 2/3; 4 – Первомайский VIII 3/7, Х 10/1; 5 – Тихоновка од.кург./5; 6 – Волжский 2/13; 7 – Венгеловка 5/1; 8 – Мамбеталы 3/1; 9 – Быково I 15/1,2 16/12; 10 – Политодельское 2/1, 12/18, Политодельское II 1/2, Политодельское-89 4/12; 11 – Бережновка I 14/2; 12 – Барановка I 10/4; 13 – Большие Копены 2/1; 14 – Горбатый мост 6/11; 15 – Смеловка гр. мог. п. 6, 9, 12, 20, 33, 70, 112, 128; 16 – Шумейка 2/4; 17 – Караман 3/1; 18 – Курганная группа (14 насыпей); 19 – Светлое озеро 1/1, 7/1; 20 – Журавлиха 1/10; 21 – Хрящевка 2/1, 2/2; 22 – Кутулук III 1/1; 23 – Грачевка II 5/3; 24 – Красносамарский I 1/2, IV 2/3; 25 – Утевка I 1/2; 26 – Перевозинка 2/31, 32; 27 – Шумаево II 3/2, 6/1; 28 – Пятилетка 5/1; 29 – Имангулово 2 5/3; 30 – Тамар-Уткуль VII 4/1–5; 31 – Восточно-Курайли 1 1/1; 32 – Учебный полигон погребение 3; 33 – Щилисай II 2/2; 34 – Новый Кумак 25/12, 13, 14. Условные обозначения: а – погребения волго-уральской культурной группы; б – погребения волго-уральской культурной группы, совершенные в позиции “сидя” или ее имитации Fig. 2. The area of the Volga-Ural cultural group

Важное значение имеют данные стратиграфии, зафиксированные в кург. 2 мог. Перевозинка (Смирнов, 1967). Судя по расположению выкидов на погребенной почве, устанавливается, что основными в кургане были два захоронения: погр. 32 и погр. 31, совершенное в положении, имитирующее сидячую позу (рис. 1, 11). Культурная принадлежность погр. 32 определяется достаточно четко. Оно относится к волго-уральской культурной группе (ВУКГ) посткатакомбного периода (Мимоход, 2009/2010; 2018а), одной из составляющей культурного круга Лола (Мимоход, 2018б. С. 33; рис. 2). Об этом свидетельствуют все обрядовые характеристики: большая могильная яма с заплечиками, адоративное скоченное положение скелета на левом боку с юго-западной ориентировкой (Мимоход, 2018а, рис. 2, 16). Полностью аналогичное по обряду погр. 5 кург. 3 мог. Имангулово II (Мимоход, 2018а. Рис. 2, 17) имеет две радиоуглеродные даты, которые хорошо иллюстрирует его посткатакомбный возраст (табл. 1, 1, 2). Погр. 31, совершенное в яме с подбоем с имитацией сидячей позы (рис. 1, 11), также было основным и, соответственно, составляет с погр. 32 единый стратиграфический горизонт. Позже в кургане был устроен некрополь начала поздней бронзы. Таким образом, комплекс Перевозинка 2/31 не может датироваться раньше финала СБВ, что задает вектор определения хронологических координат для всех сидячих погребений Волго-Уралья.

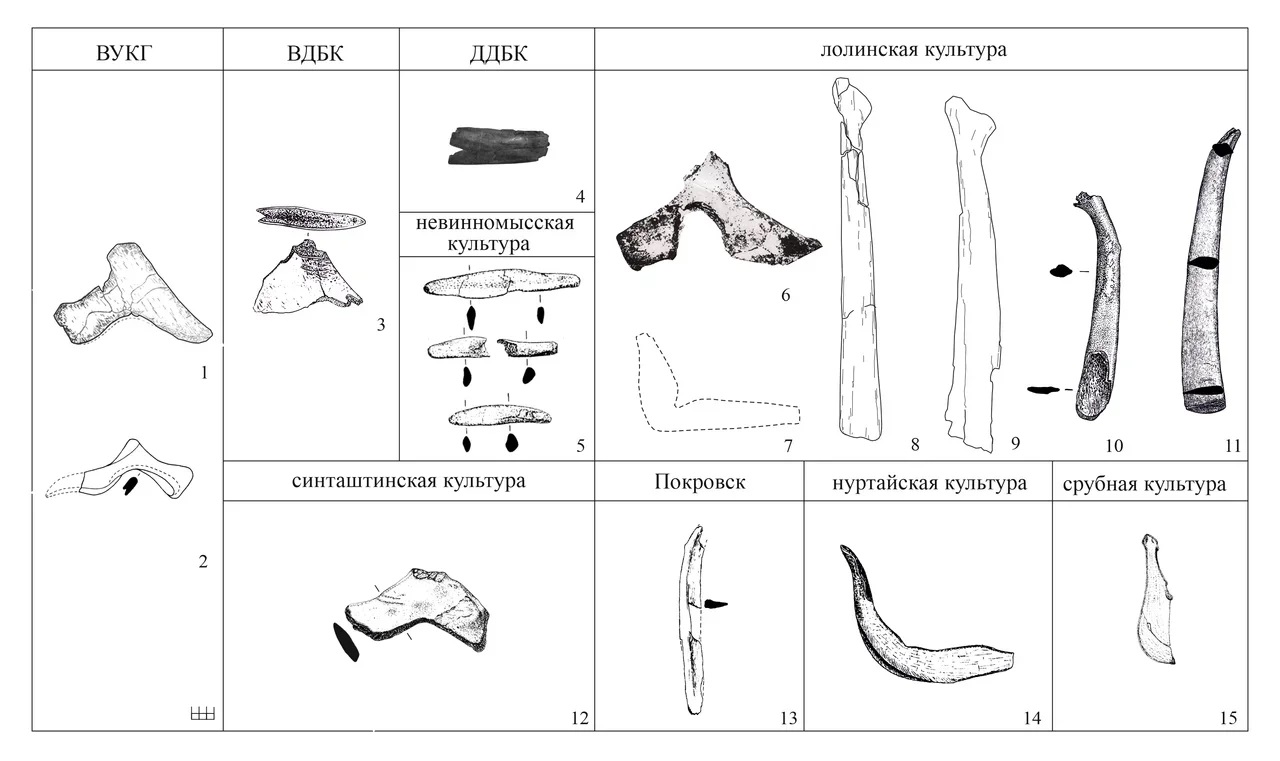

Рис. 3. Костяные тупики и струги из погребальных комплексов финала средней – поздней бронзы: 1 – Краносамарский I 1/2; 2 – Мамбеталы 1; 3 – Царев 66/1; 4 – Калиново 1/8; 5 – Малаи II 1/16; 6 – Колдыри 24/3; 7 – Элиста 6/4; 8 – Зимняя Ставка 1 6/10; 9 – Зимняя Ставка 1 6/11; 10 – Шарахалсун 5 14/1; 11 – Манджикины 1 9/1; 12 – Каменый Амбар-5 курган 2; 13 – Селезни 2 1/1; 14 – Нуртай 6/14; 15 – Лабазы курган 6. Fig. 3. Hideworking bone scrapers and plane tools from burial complexes of the final period of the Middle Bronze – Late Bronze Age

Для посткатакомбной эпохи важными культурно-хронологическими индикаторами являются анатомический состав костей животных и их расположение в могиле (Мимоход, 2007; 2019). В четырех сидячих погребениях (Бережновка I 14/1, Быково I 16/12, Караман 3/1, Шумейка 2/4) обнаружены кости ног домашних копытных, в трех из них они принадлежали особям мелкого рогатого скота (МРС) (рис. 1, 9, 10), в одном – крупного рогатого скота (КРС) (рис. 1, 8). Это яркий маркер захоронений волго-донской бабинской культуры (ВДБК) (Мимоход, 2014. С. 103, 105; 2019). В ее ареал входит и Заволжье (Мимоход, 2014. Рис. 1). В зоне совместного проживания на левобережье Волги данная деталь обряда встречается и в погребениях ВУКГ. Все ее погребения с костями ног МРС/КРС располагаются именно на этой территории (рис. 2). Симптоматично, что часть сидячих погребений (Быково I 16/12, Перевозинка 2/31, Шумейка 2/4) совершена в ямах с подбоем (рис. 1, 10, 11) (Смирнов, 1960. С. 217. Рис. 16, 1; 1967. Рис. 101; Юдин, 2007. Рис. 3, 2). Этот тип погребального сооружения хорошо представлен в материалах ВУКГ, где их количество составляет 22% от всех захоронений (59 комплексов). Если взять только сидячие погребения, то показатель будет таким же (23%). Примечательно, что в 5 из 13 погребений, совершенных в позе “сидя” или ее имитации, обнаружены следы горения. Этот признак является значимым в погребальном обряде ВУКГ. Захоронения, в которых зафиксированы зола и уголь, составляют 17%. В рассматриваемой группе эта обрядовая черта выражена сильнее. Для нее соответствующий показатель больше, чем вдвое (38%).

Инвентарь, обнаруженный в сидячих захоронениях, также свидетельствует об их датировке финалом среднего бронзового века. В комплексе Быково I 15/1 обнаружен обломок бруска с перетяжкой (Смирнов, 1960. Рис. 15, 11). Э.С. Шарафутдинова небезосновательно полагала, что это фрагмент изделия с двумя перетяжками (Шарафутдинова, 2001. С. 152). Такие предметы (защитные накладки на запястье лучника) хорошо известны в материалах днепро-донской бабинской культуры (ДДБК) и ВДБК, где они являются хронологическими маркерами их раннего этапа. Кроме того, курган 15, как и в случае с комплексами Перевозинка 2/31, 32, был насыпан над двумя синхронными погребениями 1 и 2. Последнее относится к ВУКГ. Оно тоже обладает выраженными посткатакомбными признаками – это деформированный череп, который отсылает к раннелолинской культуре, где есть серия таких комплексов (Мимоход, 2013. С. 32, 33), и бронзовый нож без перекрестья с узким листовидным клинком (Смирнов, 1960. Рис. 15, 12). Ножи такой морфологии серийно представлены в лолинской культуре (Мимоход, 2013. Илл. 50, 6, 8–11). Отличие заключается только в наличии у быковского экземпляра валиковых утолщений на черенке и в центре лезвия, являющихся характерными деталями некоторых ножей покровской серии.

Рис. 4. Кольцевидно-узкопланочные пряжки конца III – начала II тыс. до н.э.: 1 – Тамар-Уткуль VII 4/3; 2 – Ильинский 1 1/6; 3 – Ипатово 3 2/13; 4 – Типки I 2/4; 5 – Кривая Лука XXI 1/9; 5, 6 – Гатын-Кале погребение 7; 7 – Гатын-Кале погребение 30; 8 – Гинчи склеп 2; 9 – Донифарс погребение 4 (б/м); 10 – сооружение 58 пос. Ханлар; 11 – Ханлар 18/1; 12 – Нуртай курган 22 ограда Г; 13 – Ливенцовская крепость погребение 6; 14 – Алгаши 1/1; 15 – Stanton Harcourt; 16 – Jablonec; 17 – Prag-Libeň; 18 – Mühlhausen; 19 – Schönfeld; 20 – Groß Ammensleben; 21 – Vahldorf; 22 – Melton; 23 – Výčapy-Opatovce; 24 – Троя II. Fig. 4. Ring-shaped narrow-pin buckles of the late 3rd – early 2nd millennium BC

В погр. 1 кург. 3 мог. Мамбеталы 5/1 сопровождающий инвентарь включал костяное пряслице и тупик (рис. 1, 7; 3, 1). Именно раннелолинская культура сгенерировала традицию помещения подобных изделий в захоронения (Мимоход, 2013. С. 113), откуда она распространяется в ВУКГ (рис. 3, 1, 2) и посткатакомбную невинномысскую культуру, занимающей ареал Кубани и предгорий Северного Кавказа (рис. 3, 5). В единичных случаях тупики встречены в захоронениях культурного круга Бабино, которые расположены в непосредственной близости от лолинского ареала (рис. 3, 3, 4). Фактически все типы тупиков и стругов (из нижней челюсти, подвздошной кости таза и ребер КРС), которые известны в других посткатакомбных образованиях и погребальных памятниках эпохи поздней бронзы, представлены в материалах лолинской культуры (рис. 3, 6–11). Это касается и орудий из подвздошной кости КРС, которая была использована для изготовления тупика из сидячего захоронения Мамбеталы 5/1 (рис. 3, 1). Из такого же сырья сделано одно из кожевенных орудий раннелолинской культуры (рис. 3, 6). В дальнейшем традиция помещения в погребения крупных кожевенных орудий распространяется в эпоху поздней бронзы (рис. 3, 12–15).

Полную ясность в определении хронологической позиции сидячих погребений Волго-Уралья вносят вещи, обнаруженные в погр. 3 и 5 кург. 4 мог. Тамар-Уткуль VII (рис. 1, 1, 2). В первом комплексе узко датирующаяся категория инвентаря – костяная пряжка (рис. 4, 1), которая относится к узкопланочным кольцевым изделиям по типологии С.Н. Братченко (1995. С. 13–15). Предмет имеет кольцо для захлестывания свободного конца ремня, длинную узкую планку с отверстием для крепления глухого конца пояса. Функциональное назначение тамар-уткульского изделия подтверждает и расположение его в погребении. Пряжка находилась ниже тазовых костей у сведенных колен (рис. 1, 2), которые, скорее всего, были связаны поясом.

Предметы данного типа представлены в кавказских культурах конца средней бронзы (рис. 4, 5–11) (Гуммель, 1940. С. 72, 92, 94; Марковин, 1963. С. 62, 91; Гаджиев, 1969, С. 29). В единичных случаях они известны в погребениях средневолжской абашевской (СВАК) и нутрайской культур (рис. 4, 12, 14) (Ефименко, Третьяков, 1961. Рис. 8, 1; Ткачев А.А., 2002. С. 185), а также в руинах Ливенцовской крепости (рис. 4, 13) (Братченко, 1995. С. 13; рис. 2, 6). Структурное типологическое сходство у волго-уральской поясной детали наблюдается и с пряжками типа Ипатово-Типки лолинской культуры второго этапа (рис. 4, 2–5). Здесь та же самая перпендикулярная система расположения отверстий и Т-образная планка (Мимоход, 2013. С. 109). Из лолинской серии наиболее близка тамар-уткульскому изделию пряжка из комплекса Кривая Лука XXI 1/9 (рис. 4, 5), так как она имеет самую длинную и узкую Т-образную планку. Следует отметить, что поясные детали из Тамар-Уткуля и Ливенцовки (рис. 4, 1, 13) вместе с лолинскими изделиями Ипатово-Типки (рис. 4, 2–5) и экземпляром из Донифарса (рис. 4, 9) представляют собой варианты единого типа, в рамках которого пряжки Лолы выглядят более вычурными, отчасти продолжая традицию более ранней группы пряжек типа Кевюды-Чограй (Мимоход, 2013. С. 106–124). Серийно кольцевидно-узкопланочные пряжки представлены в Центральной и Западной Европе позднего неолита – ранней бронзы по европейской периодизации (Grimes, 1960. Р. 162. Fig. 67; Clarke, 1970. Р. 297, 299; Müller-Karpe, 1974. Taf. 636, F2, L9; 514, M5; 515, J3; 519, A10, F1, I,3; Sangmeister, 1974. Аbb. 7, 2; 1984. Аbb. 8, 4, 5; Schwarzberg, 1994. Тaf. 4, 8, 9, 13; Hecker, 1995. Тaf. VII, 9, 10; Schmid, 1995. S. 100; Wiechmann, 1995. S. 116; Case, 2001. Fig. 4, 19; Großmann, 2016. Abb. 8.34). Такие изделия хорошо известны прежде всего в материалах культур шнуровых и колоколовидных кубков (рис. 4, 15–23). В хронологическом отношении они непосредственно предшествуют времени распространения кольцевидно-узкопланочных пряжек на Кавказе и в степи. Приблизительно этим же временем датируется и изделие из Трои II (рис. 4, 24) (Schliemann, 1881. Nr. 557). По всей видимости, кольцевидно-узкопланочные предметы возникают на Ближнем Востоке и в Европе, а в финале средней бронзы они распространяются на Кавказе и в восточноевропейской степи.

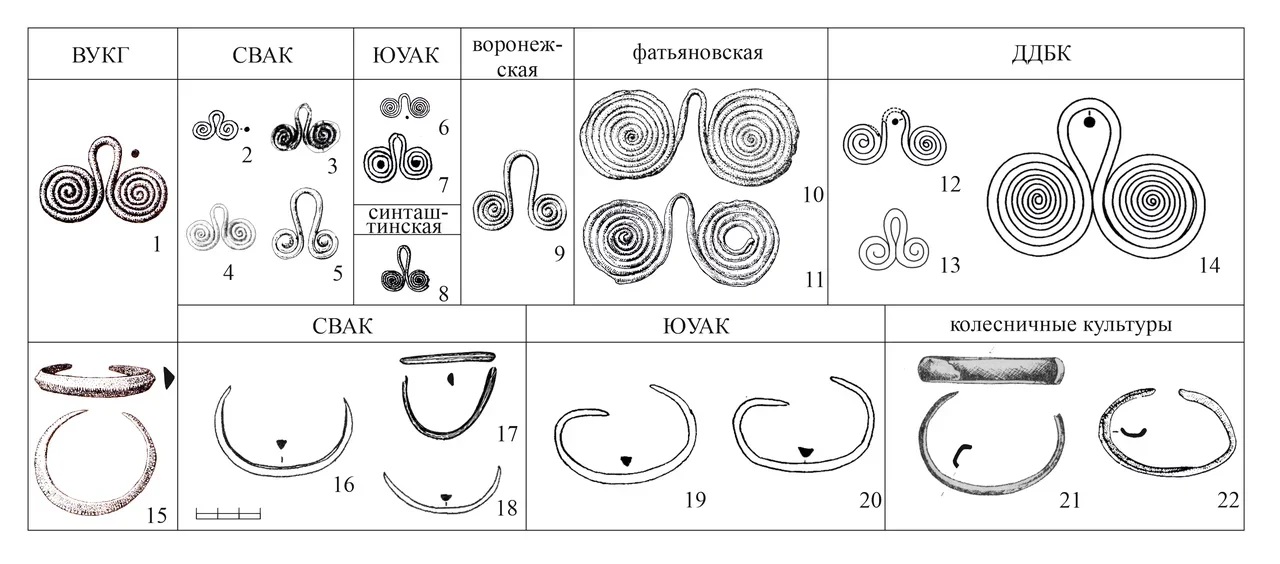

Рис. 5. Очковидные подвески и браслеты из комплекса Тамар-Уткуль VII 4/5 и сопоставительные материалы: 1, 15 – Тамар-Уткуль VII 4/5; 2 – Виловатский II 17/8; 3 – Тауш-Касы 2/2; 4 – Алгаши 1/3; 5 – Виловатский II 7/11; 6 – Верхнекизильский клад; 7 – Старо-Ябалаклинский курган 73; 8 – Кривое Озеро 10/14; 9 – Хохольский 1/1; 10 – Волосово-Даниловский погребение 73; 11 – Никульцынский могильник; 12 – Чикмари II 1/4; 13 – Ново-Филипповка 2/4; 14 – Шахтерск 8/2; 16 – Пеленгер I 26/3; 17 – Кухмарский курган 15; 18 – Пеленгер I 26/2; 19, 20 – Юкалекулево 1/2; 21 – Потаповский 3/8; 22 – Синташта CI/12. Fig. 5. Spectacle pendants and bracelets from the Tamar-Utkul VII 4/5 complex and comparative materials

В комплексе Тамар-Уткуль VII 4/5 обнаружен сосуд вольско-лбищенской культуры и показательный набор украшений, состоящий из очковидной подвески и двух браслетов (рис. 1, 1). Очковидные подвески хорошо представлены в абашевских культурах: СВАК и южноуральской абашевской культуре (ЮУАК) (рис. 5, 2–7) (Ефименко, Третьяков, 1961. Рис. 9, 12, 13; 12, 7; 15; Евтюхова, 1965. Рис. 3, 5–8; Сальников, 1967. Рис. 2, 24; 3, 15; Бадер, 1970. Рис. 14, 2; Горбунов, 1976. Рис. 7, 4; 1986. Табл. XV, 26; Пряхин, Халиков, 1987. Рис. 63, 9; Большов, Кузьмина, 1995. Рис. 15, 7; Кузьмина, 2000. Рис. 23, 12; Большов, 2003. Рис. 20, 10, 15; 2006. Рис. 14, 8; Ткачев В.В., 2003. Рис. 4, 11). Большая часть абашевских изделий имеют миниатюрные размеры (Кузьмина, 2002. С. 159, 160). Они заметно меньше тамар-уткульского экземпляра (рис. 5, 1) и зачастую использовались в структуре богатого шитья мелкими бронзовыми и серебряными украшениями. Известна находка такой подвески в погребении воронежской культуры (рис. 5, 9) (Пряхин, Синюк, 1983. Рис. 2, 10), которая также относится к постшнуровым. В шнуровых культурах (фатьяновская, среднеднепровская) присутствуют очковидные подвески (рис. 5, 10, 11) (Артеменко, 1967. Рис. 22, 1, 2; Гадзяцкая, 1976. Табл. XXXII, 12; Крайнов, 1987. Рис. 35, 22). Это довольно крупные экземпляры, чем они отличаются от абашевской серии. Несколько изделий этого типа есть в погребениях ранней ДДБК (рис. 5, 12–14) (Вангородская, 1987. Рис. 1, 5; Литвиненко, 2009. Рис. 51, 11–13; Ларенок, 2018. С. 54). Однако здесь, как и в случае с комплексом Тамар-Уткуль VII 4/5, появление очковидных подвесок в посткатакомбных погребениях связано с постшнуровыми культурами. Браслеты с треугольным сечением (рис. 5, 1) также имеют аналогии в абашевских культурах (рис. 5, 16–20), а в начале поздней бронзы они приобретают желобчатое сечение (рис. 5, 21, 22).

14С данные волго-уральской культурной группы 14С data of the Volga-Ural cultural group

| № | Памятник | Шифр лаборатории | Материал | Дата ВР | Дата cal ВС Вероятность 1σ |

| 1 | Имангулово II 5/3 | Ki-19356 | Кость человека | 3690±60 | 2200–1970 |

| 2 | Имангулово II 5/3 | ГИН-15497 | Кость человека | 3600±70 | 2041–1879 |

| 3 | Грачевка II 5/3 | Le-6545 | Кость человека | 3815±60 | 2350–2140 |

| 4 | Грачевка II 5/3 | АА-53806 | Кость человека | 3752±52 | 2280–2040 |

| 5 | Тамар-Уткуль VII 4/5 | IGANAMS-7692 | Кость человека | 3860±20 | 2436–2238 |

В целом, охарактеризованный набор выглядит чужеродным по отношению к группе сидячих захоронений, которые демонстрируют явные посткатакомбные признаки. Своим происхождением он связан с постшнуровым миром. Наличие в комплексе Тамар-Уткуль VII 4/5 инвентаря абашевского и вольско-лбищенского облика – это не более, чем проявление культурных связей между постшнуровыми и посткатакомбными культурными образованиями. Не так давно этот сюжет был детально рассмотрен на примере попадания вольско-лбищенской посуды в погребения ВДБК и ВУКГ (Мимоход, 2018в).

Таким образом, серия сидячих захоронений в волго-уральском регионе в обряде и инвентаре демонстрирует выраженные посткатакомбные признаки, за исключением погр. 5 кург. 4 мог. Тамар-Уткуль VII, чей вещевой комплекс отсылает к традициям постшнурового мира. Стратиграфические данные и узко датирующиеся категории инвентаря свидетельствуют о датировке рассматриваемой группы захоронений в рамках финала средней бронзы. С учетом локализации сидячих погребений (рис. 2), обрядовых характеристик (наличие ям с подбоем, кости ног МРС и КРС), показательных категорий инвентаря (костяные тупик, пряслице, кольцевидно-узкопланочная пряжка, фаянсовая сегментовидная пронизь) их следует отнести к волго-уральской культурной группе, которая является северной периферией культурного круга Лола. Следует отметить, что из тринадцати захоронений над семью были возведены курганы и одно сопровождалось досыпкой, т.е. захоронения, с которыми было связано собственное курганное строительство составляли 53.8% от всех комплексов рассматриваемой группы. Сооружение насыпей – одна из отличительных черт ранней фазы посткатакомбного блока (Мимоход, 2005. С. 71). Получается, что из всей серии впускными были только пять захоронений из кург. 4 мог. Тамар-Уткуль VII. Они были впущены в насыпь высотой 2.5 м (Моргунова, Кравцов, 1994. С. 14), который относится в регионе к группе больших курганов раннего бронзового века (Богданов, 2004. С. 141, 143), что в какой-то мере и здесь может указывать на особый статус этих комплексов. Иными словами, погребения, совершенные в позе “сидя” или ее имитации, представляют собой отдельную специфическую обрядовою группу ВУКГ. На сегодняшний день известно 59 захоронений этой культурной группы (рис. 2). Сидячие погребения составляют 22% от всех комплексов. Это довольно внушительный показатель. Данная обрядовая группа занимает второе место по численности после группы, где умершие захоронены в ямах в позе адорации с ориентировкой на юг и юго-запад, которая формирует наглядный образ ВУКГ.

Сейчас известно пять радиоуглеродных дат волго-уральской группы Одна из них сделана по кости человека из сидячего погребения (табл., 5). На мой взгляд, дата выглядит удревненной. Она явно старше остальных четырех дат ВУКГ (табл., 1–4), при том, что в тамар-уткульских погребениях содержится диагностичный инвентарь финала средней бронзы, который позволяет датировать волго-уральскую группу в пределах XXII–XX вв. cal BC, о чем свидетельствуют датировки из Имангулово и Грачевки (табл., 1–4). Впрочем, даты ВУКГ пока единичны и предметно обсуждать их пока нет смысла.

Таким образом, “загадочные” сидячие захоронений в Волго-Уралье представляют собой специфическую обрядовую группу ВУКГ финала средней бронзы. Они расположены только в указанном регионе и неизвестны на правобережье Волги. С этими захоронениями связано развитое курганное строительство, что указывает на особый статус этих комплексов. С учетом собственных 14С-данных ВУКГ и с опорой на представительную серию радиокарбонных дат всего посткатакомбного блока (99 датировок) волго-уральскую группу и ее сидячие захоронения следует датировать в диапазоне XXII–XX вв. cal BC.

Библиография

- 1. Агапов С.А., Васильев И.Б., Пестрикова В.И. Хвалынский энеолитический могильник. Саратов: Саратовский ун-т, 1990. 160 с.

- 2. Артеменко И.И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы. М.: Наука, 1967. 139 с.

- 3. Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М.: Наука, 1970. 176 с.

- 4. Богданов С.В. Большой Дедуровский Мар // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. II / Отв. ред. Н.Л. Моргунова. Оренбург: Димур, 1998. С. 17–37.

- 5. Богданов С.В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург: Уральское отд. РАН, 2004. 287 с.

- 6. Большов С.В. Средневолжская абашевская культура (по материалам могильников). Йошкар-Ола: Марийский науч.-исслед. ин-т, 2003 (Труды Марийской археологической экспедиции; т. VIII). 184 с.

- 7. Большов С.В. Лесная полоса Среднего Поволжья в эпоху средней бронзы. Йошкар-Ола: Марийский науч.-исслед. ин-т, 2006. 232 с.

- 8. Большов С.В., Кузьмина О.В. Новые исследования II Виловатского могильника // Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н.э.) / Отв. ред. И.Б. Васильев. Самара: Самарский гос. пед. ун-т, 1995. С. 81–113.

- 9. Братченко С.Н. Пряжки эпохи средней бронзы и их северокавказские формы // Конвергенция и дивергенция в развитии культур эпохи энеолита – бронзы Средней и Восточной Европы. Ч. II / Отв. ред. В.С. Бочкарев. СПб.: ИИМК РАН, 1995. С. 8–26.

- 10. Вангородская О.Г. О связях культуры многоваликовой керамики по материалам украшений // Межплеменные связи эпохи бронзы на территории Украины / Отв. ред. И.И. Артеменко. Киев: Наукова думка, 1987. С. 38–48.

- 11. Васильев И.Б. Вольск-Лбище – новая культурная группа эпохи средней бронзы в Волго-Уралье // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: материалы междунар. науч. конф. / Ред. В.С. Бочкарев и др. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук, 2003. С. 107–115.

- 12. Гаджиев М.Г. Из истории культуры Дагестана в эпоху бронзы (могильник Гинчи). Махачкала: Дагестанский филиал Акад. наук СССР, 1969. 178 с.

- 13. Гадзяцкая О.С. Памятники фатьяновской культуры. Ивановско-Горьковская группа. М.: Наука, 1976 (Археология СССР. Свод археологических источников; вып. В1-21). 136 с.

- 14. Горбунов В.С. Классификация абашевских могильников Башкирии // Древности Южного Урала / Ред. Р.Г. Кузеев и др. Уфа: Башкирский филиал Акад. наук СССР, 1976. С. 18–34.

- 15. Горбунов В.С. Абашевская культура Южного Приуралья. Уфа: Башкирский гос. пед. ин-т, 1986. 96 с.

- 16. Гуммель Я.И. Археологические очерки. Баку: Азербайджанский филиал Акад. наук СССР, 1940. 166 с.

- 17. Евтюхова О.Н. О хронологии абашевской культуры Среднего Поволжья // Новое в советской археологии / Отв. ред. Е.И. Крупнов. М.: Наука, 1965 (Материалы и исследования по археологии СССР; № 130). С. 137–142.

- 18. Ефименко П.П., Третьяков П.Н. Абашевская культура в Поволжье // Абашевская культура в Среднем Поволжье / Отв. ред. Н.Я. Мерперт. М.: Изд-во АН СССР, 1961 (Материалы и исследования по археологии СССР; № 97). С. 57–110.

- 19. Жемков А.И., Лопатин В.А. Курганы Малого Карамана (по материалам раскопок 1983 года) // Археология Восточно-Европейской лесостепи. Вып. 5 / Ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовский гос. ун-т, 2007. С. 93–118.

- 20. Жемков А.И., Лопатин В.А. Курганный могильник у с. Светлое Озеро // Археология Восточно-Европейской лесостепи. Вып. 6 / Ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовский гос. ун-т, 2008. С. 157–193.

- 21. Крайнов Д.А. Фатьяновская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Отв. ред. О.Н. Бадер и др. М.: Наука, 1987 (Археология СССР). С. 58–76.

- 22. Кузнецов П.Ф, Мочалов О.Д. Потаповские комплексы курганов могильника Грачевка II // Бронзовый век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников Самарской области) / Ред. М.А. Турецкий. Самара: Самарское археолог. о-во, 2012. С. 37–82.

- 23. Кузьмина О.В. Металлические изделия и вопросы относительной хронологии абашевской культуры // Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла (ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации) / Отв. ред. В.М. Массон. СПб.: Европейский Дом, 2000. С. 65–134.

- 24. Кузьмина О.В. Украшения абашевской культуры // Проблемы археологии Евразии. К 80-летию Н.Я. Мерперта / Отв. ред. Р.М. Мунчаев. М.: ИА РАН, 2002. С. 157–174.

- 25. Купцова Л.В., Евгеньев А.А. Погребения эпохи бронзы II курганного могильника у с. Второе Имангулово (Оренбургское Предуралье) // Поволжская археология. (В печати).

- 26. Ларенок О.П. Группа погребений культуры многоваликовой керамики из курганного могильника Бургуста I в Красносулинском районе Ростовской области // Связи и взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона: новые данные и материалы: тез. докл. круглого стола / Ред. М.В. Андреева, А.Н. Гей. М.: ИА РАН, 2018. С. 53–54.

- 27. Литвиненко Р.О. Культурне коло Бабино (по матерiалам поховальних пам'яток: дисертація доктора історичних наук. Киев, 2009 // Научно-отраслевой архив Института археологии Национальной академии наук Украины. Ф. 12. Оп. 2. № 879.

- 28. Малов Н.М. Хлопковский могильник и историография энеолита Нижнего Поволжья // Археология Восточно-Европейской степи. Вып. 6 / Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Научная книга, 2008. С. 32–134.

- 29. Марковин В.И. Новый памятник эпохи бронзы в горной Чечне // Древности Чечено-Ингушетии / Отв. ред. Е.И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 49–135.

- 30. Мимоход Р.А. Блок посткатакомбных культурных образований (постановка проблемы) // Проблеми дослiдження памяток археологiï Схiдноï Украïни / Гол. ред. В.В. Отрощенко. Луганськ: Шлях, 2005. С. 70–74.

- 31. Мимоход Р.А. Кости животных в лолинских погребениях как культурно-хронологический индикатор // Матерiали та дослiдження з археологiї Cхiдної України. № 7 / Ред. С.М. Санжаров. Луганськ: Видавництво Схiдноукраїського нацiонального унiверситету, 2007. С. 118–127.

- 32. Мимоход Р.А. О верхней дате вольско-лбищенской культурной группы // Археологические памятники Восточной Европы. Вып. 13 / Отв. ред. В.В. Килейников. Воронеж: Научная книга, 2009а. С. 276–278.

- 33. Мимоход Р.А. Курганы эпохи бронзы – раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов. М.: Таус, 2009б (Материалы охранных археологических исследований; т. 10). 292 с.

- 34. Мимоход Р.А. Погребения финала средней бронзы в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального культурогенеза // Донецький археологiчний збiрник. № 13/14 / Гол. ред. Р.О. Литвиненко. Донецьк: Видавництво Донецького унiверситету. Донецьк, 2009/2010. С. 67–82.

- 35. Мимоход Р.А. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН, 2013 (Материалы охранных археологических исследований; т. 16). 568 с.

- 36. Мимоход Р.А. Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье: от криволукской культурной группы к волго-донской бабинской культуре // Краткие сообщения Института археологии. 2014. Вып. 232. С. 100–119.

- 37. Мимоход Р.А. Посткатакомбный период в Волго-Уральском регионе // XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева / Ред. А.А. Выборнов и др. Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т, 2018а. С. 140–144.

- 38. Мимоход Р.А. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н.э. // Российская археология. 2018б. № 2. С. 33–48.

- 39. Мимоход Р.А. Вольско-лбищенская керамика в погребальных комплексах: культурные маркеры или маркеры в культурах // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2018в. Т. 20, № 3. С. 223–233.

- 40. Мимоход Р.А. Кiстки тварин в волго-донських бабинських похованнях як культурно-хронологiчнi iндикатори та маркери господарчої моделi // Донецький археологiчний збiрник. № 22 / Гол. ред. Р.О. Литвиненко. Донецьк: Видавництво Донецького унiверситету, 2019. С. 21¬–45.

- 41. Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург: Наука, 1994. 153 с.

- 42. Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье. Т. I. Саратов: Саратовский гос. ун-т, 1993 (Археология СССР. Свод археологических источников; вып. В1-10). 200 с.

- 43. Пестрикова В.И. Фатьяновский могильник на севере Саратовской области // Древняя история Поволжья / Отв. ред. С.Г. Басин. Куйбышев: Куйбышевский гос. пед. ин-т, 1979 (Научные труды; т. 230). С. 99–110.

- 44. Пестрикова В.И., Агапов Д.С. Хвалынский I энеолитический могильник как исторический источник // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура / Науч. ред. С.А. Агапов. Самара: Поволжье, 2010. С. 11–120.

- 45. Пряхин А.Д., Синюк А.Т. Курган эпохи бронзы у пос. Хохольский // Советская археология. 1983. № 3. С. 197–202.

- 46. Пряхин А.Д., Халиков А.Х. Абашевская культура // Бронзовый век лесной стороны СССР / Отв. ред. О.Н. Бадер и др. М.: Наука, 1987 (Археология СССР). С. 124–131.

- 47. Сальников К.В. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967. 408 с.

- 48. Смирнов К.Ф. Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // Древности Нижнего Поволжья: Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции. Т. I / Отв. ред. Е.И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР, 1959 (Материалы и исследования по археологии СССР; № 60). С. 206–322.

- 49. Смирнов К.Ф. “Быковские курганы” // Древности Нижнего Поволжья: Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции. Т. II / Отв. ред. Е.И. Крупнов, К.Ф. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР, 1960 (Материалы и исследования по археологии СССР; № 78). С. 169–272.

- 50. Смирнов К.Ф. Отчет о работе Южно-уральской археологической экспедиции в 1967 г. // Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. Р-1. № 3557.

- 51. Соловьев Б.С. О “чирковских” памятниках Прикамья // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Вып. 8 / Ред. А.М. Белавин. Пермь: Пермский гос. пед. ун-т, 2012. С. 121–127.

- 52. Ткачев А.А. Центральный Казахстан в эпоху бронзы. Ч. 1. Тюмень: Тюменский гос. нефтегазовый ун-т, 2002. 289 с.

- 53. Ткачев В.В. Памятники абашевской культуры в степном Приуралье // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: материалы междунар. науч. конф. / Ред. В.С. Бочкарев и др. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитар. наук, 2003. С. 212–224.

- 54. Ткачев В.В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии, 2007. 384 с.

- 55. Ткачев В.В. Заключительный этап эпохи средней бронзы в степном Приуралье. Челябинск: Рифей, 2006. 75 с.

- 56. Шарафутдинова Э.С. К вопросу о погребальных памятниках конца эпохи средней бронзы в Нижнем Поволжье // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: материалы междунар. науч. конф. “К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы” 23–28 апреля 2001 г. / Ред. Ю.И. Колев и др. Самара: Самарский гос. пед. ун-т, 2001. С. 148–153.

- 57. Юдин А.И. Исследование курганов эпохи средней бронзы у с. Шумейка Энгельсского района района // Археология Восточно-Европейской лесостепи. Вып. 5 / Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовcкий гос. ун-т, 2007. С. 162–175.

- 58. Case H. The Beaker Culture in Britain and Ireland: Groups, European Contacts and Chronology // Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Vol. 1 / Ed. F. Nicolis. Trento: Provincia Autonoma di Trento, Servizio Beni Culturali, 2001. P. 361–377.

- 59. Clarke D.L. Beaker pottery of Great Britain and Ireland. Vol. 1. Cambridge: University Press, 1970. 280 p.

- 60. Grimes W.F. Excavations on Defence Sites, 1939–45. 1. Mainly Neolthic – Bronze Age. London: Her Majesty's Stationery Office, 1960. 259 p.

- 61. Großmann R. Das Dialektische Verhältins von Schnurkeramik und Glockenbecher zwischen Rhein und Saale. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016 (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie; Bd. 287). 280 S.

- 62. Hecker W. Böhmische Gruppe: Böhmen // Glockenbecher-Phänomen. Freiburg, 1995 (Freiburger Archäologische Studien; № 2). S. 41–66.

- 63. Müller-Karpe H. Handbuch der Vorgeschichte. Bd. III. Kupferzeit. München: Beck, 1974. 1095 S.

- 64. Sangmeister E. Zwei Neufunde der Glockenbecherkultur in Baden-Württemberg // Fundberichte aus Baden-Württemberg. Bd. 1. Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1974. S. 103–137.

- 65. Schliemann H. Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1881. 880 S.

- 66. Schmid C.-D. Süddeutsche Gruppe: Südwestdeutschland, Elsaß und Nordschweiz // Glockenbecher-Phänomen. Freiburg, 1995 (Freiburger Archäologische Studien; № 2). S. 84¬–100.

- 67. Schwarzberg H. Schönfelder Kultur // Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Geibet und in der Altmark. Wilkau-Hasslau: Beier & Beran. Archäologishe Fachliteratur, 1994. S. 243–255.

- 68. Wiechmann A. Ostdeutsche Provinz // Glockenbecher-Phänomen. Freiburg, 1995 (Freiburger Archäologische Studien; № 2). S. 96–116.